常州市版高一下学期期中考试语文试题B卷.docx

《常州市版高一下学期期中考试语文试题B卷.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《常州市版高一下学期期中考试语文试题B卷.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

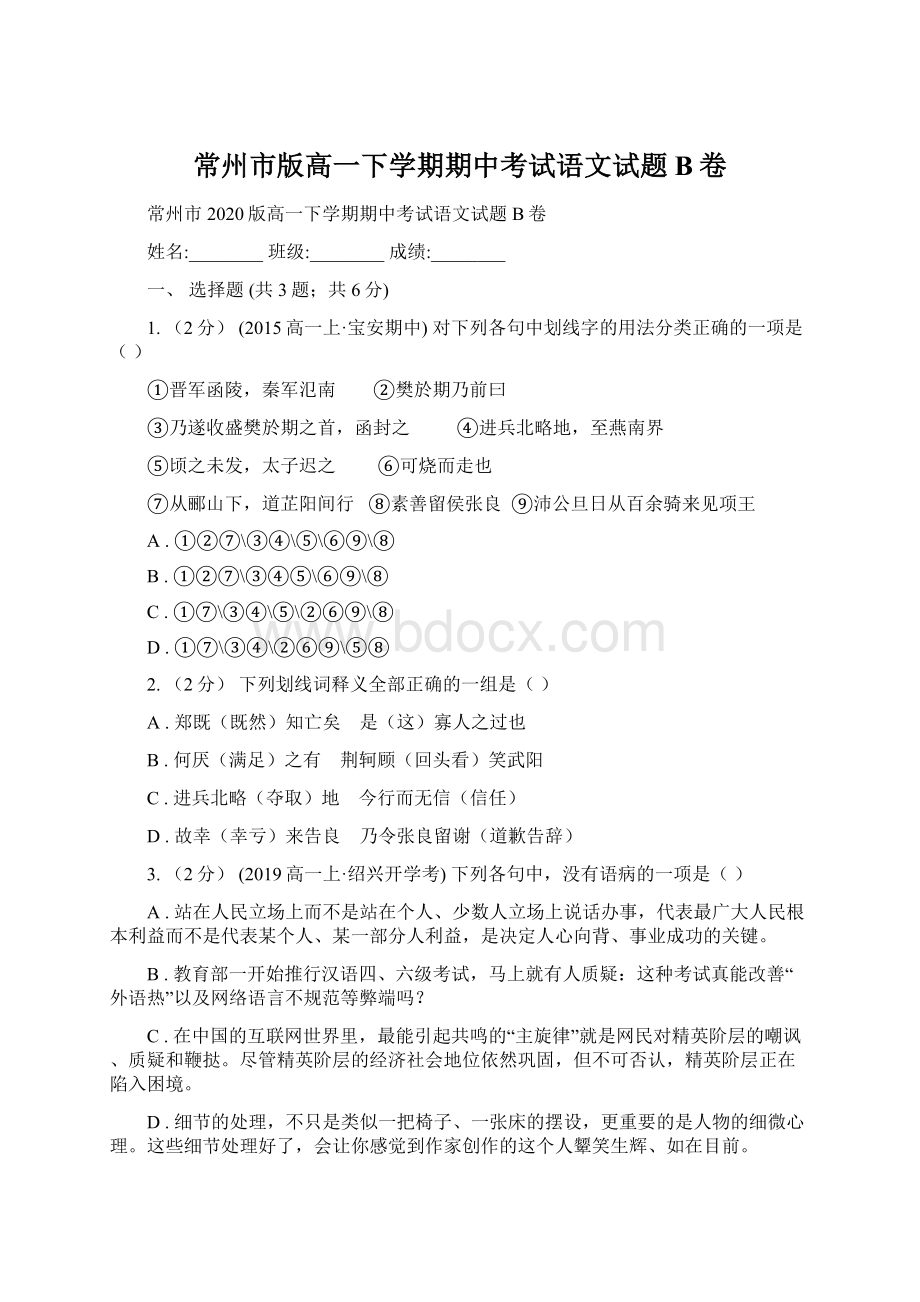

常州市版高一下学期期中考试语文试题B卷

常州市2020版高一下学期期中考试语文试题B卷

姓名:

________班级:

________成绩:

________

一、选择题(共3题;共6分)

1.(2分)(2015高一上·宝安期中)对下列各句中划线字的用法分类正确的一项是()

①晋军函陵,秦军氾南 ②樊於期乃前曰

③乃遂收盛樊於期之首,函封之 ④进兵北略地,至燕南界

⑤顷之未发,太子迟之 ⑥可烧而走也

⑦从郦山下,道芷阳间行 ⑧素善留侯张良 ⑨沛公旦日从百余骑来见项王

A.①②⑦\③④\⑤\⑥⑨\⑧

B.①②⑦\③④⑤\⑥⑨\⑧

C.①⑦\③④\⑤\②⑥⑨\⑧

D.①⑦\③④\②⑥⑨\⑤⑧

2.(2分)下列划线词释义全部正确的一组是()

A.郑既(既然)知亡矣 是(这)寡人之过也

B.何厌(满足)之有 荆轲顾(回头看)笑武阳

C.进兵北略(夺取)地 今行而无信(信任)

D.故幸(幸亏)来告良 乃令张良留谢(道歉告辞)

3.(2分)(2019高一上·绍兴开学考)下列各句中,没有语病的一项是()

A.站在人民立场上而不是站在个人、少数人立场上说话办事,代表最广大人民根本利益而不是代表某个人、某一部分人利益,是决定人心向背、事业成功的关键。

B.教育部一开始推行汉语四、六级考试,马上就有人质疑:

这种考试真能改善“外语热”以及网络语言不规范等弊端吗?

C.在中国的互联网世界里,最能引起共鸣的“主旋律”就是网民对精英阶层的嘲讽、质疑和鞭挞。

尽管精英阶层的经济社会地位依然巩固,但不可否认,精英阶层正在陷入困境。

D.细节的处理,不只是类似一把椅子、一张床的摆设,更重要的是人物的细微心理。

这些细节处理好了,会让你感觉到作家创作的这个人颦笑生辉、如在目前。

二、现代文阅读(共2题;共26分)

4.(6分)(2017高一下·遵义期中)阅读下面的文字,完成下面小题。

城乡文化的交融

过去,社会文化同生活方式一样,也可以分为城市文化和乡村文化,两者之间似乎泾渭分明。

城市文化认为乡村文化缺乏文化含量,而乡村文化则认为城市文化缺少生活气息。

改革开放以来,在市场经济的推动下,我国城市化以前所未有的速度发展,城市文化与乡村文化之间的关系也发生了根本的变化,逐渐由界线分明走向相互渗透,趋于统一。

其中农村文化更多地表现出向城市文化靠拢的趋势。

当然,这种统一并不是简单地将乡村文化包容在城市文化之中。

实际上,两者之间的融合经历了一个复杂的过程,在这一过程之中,乡村文化和城市文化都经历了根本的变化。

应该说,在这个过程中,乡村文化的确呈现出衰落的迹象。

如在广大农村,许多地方存在着自己的地方戏曲,它们代表了不同地方的“文化风味”,是乡村文化的重要组成部分;但在城市文化的猛烈冲击下,这些地方戏曲日益失去了往日的吸引力,特别是对青年的吸引力。

现在的农村青年和城市青年一样,喜欢的是流行歌曲,在此情况下,一些地方戏曲,特别是一些小的地方戏曲的衰落就是难免的。

但是,大凡为历代所传承的文化都不会如此脆弱。

我们看到,有些地方文化在与城市文化的交融中脱颖而出,而且某些乡村文化在逐渐融入城市文化,并成为城市文化的一个组成部分。

如东北大秧歌一直是东北乡村流行的一种文化形式,但在今天,人们更多地是通过电视看到大秧歌。

而这些节目的制作者,是戴着大众的“眼镜”来生产这些节目的。

到最后,连跳大秧歌的人都认为,电视上的大秧歌是“标准”的大秧歌。

这样,经过改造的大秧歌已不再是原来意义上独立存在的乡村文化,而成了城市大众文化的一个组成部分和构成要素了。

再看城市文化。

如果说城市化的进程对于乡村文化来说是一个衰落过程的话,那么它对于城市文化而言则是一个扩张的过程。

但是,需要注意的是,在这个过程中,首先被改变的不是乡村文化,而恰恰是城市文化自身。

而导致城市文化发生这一变化的核心要素,就是大众文化的崛起。

大众文化自从产生之日起,就和城市存在着密不可分的关系。

它产生于城市,以大众为自己的“典型”受众,和原有的城市文化相比,“大众文化作为商品经济社会大众百姓的一种日常文化消费方式,更多地表现出关注世俗人生的文化品性”,这就有力地弥补了原有的城市文化远离生活的缺陷。

更重要的是大众文化以现代传媒为传播手段,可以按照市场规律成批生产,大量复制,这些特点使大众文化很快就在城市文化中占据了主导地位,并成为了城乡文化融合进程的主要推动力。

具体地讲,城市文化是通过两种方式向农村延伸的:

一是人口的流动传播。

改革开放以来,在这众多的流动人口中,来自农村的打工者占绝大多数,这些人自然也就成为文化的传播者,使城市文化在无声无息之间渗透到了农村。

二是现代传媒的传播。

与城里人一样,电子传媒现在也已成了乡村居民打发闲暇时间的主要方式,其中最为典型的电视所传播的大众文化就是主要源于城市文化,一些乡村题材的节目,也是按照大众的“口味”进行加工和提炼的。

当乡村居民和城里人一样坐在电视机前,津津有味地欣赏节目的时候,也正是城乡文化悄无声息相互融合的时候。

可以说,城乡文化是在相互延伸中逐步走向统一,现代传媒每发展一步,这种文化传播和文化融合的速度就加快一步。

当然,对中国而言,这种延伸还刚刚开始,但它毕竟代表了当代中国文化发展的一个方向。

(1)下列对于“大众文化”的理解,不正确的一项是()

A.大众文化是产生于城市的文化,它与城市文化密不可分但又不完全等同于城市文化,却有力地推进了城乡文化的融合。

B.城市文化缺少生活气息,大众文化关注世俗的特点则有力地弥补了城市文化的这一先天不足。

C.大众文化的崛起会促使城市文化不断地被改变并不断向外扩张,与此同时,也必然会带来乡村文化的衰落。

D.以现代传媒为传播手段,成批生产,大量复制,大众文化利用自身优势成为推动城乡文化融合的主要力量。

(2)下列理解和分析不符合原文意思的一项是()

A.随着城市化的步伐一天天跟进,我国的城乡文化的差异性也会逐渐变小,这对乡村文化的冲击最为显著。

B.跳大秧歌的人会认为电视上的大秧歌是“标准”的大秧歌,这可以看作是农村文化向城市文化趋同的表现。

C.东北大秧歌以其强大的文化生命力在城乡文化的交融中脱颖而出,印证了乡村文化也会对城乡文化产生一定的影响。

D.乡村文化在城乡文化交融中呈现衰退趋势,地方戏曲尤其是地方小剧种的衰退是历史的必然。

(3)根据原文内容,下列理解和分析不正确的是()

A.随着城乡人口的频繁流动,现代传媒的日益繁荣,势必加速城乡文化的“一体化”的到来。

B.虽然乡村文化在城乡融合过程中大体上呈现劣势,但不意味着其所有的文化都将走向衰亡。

C.从农村青年和城市青年一样喜欢流行歌曲而不愿再去关注地方戏曲中,也可以看出城乡文化的交融是大势所趋。

D.在城乡文化的交融过程中,其主流是城市对乡村文化的冲击,但农村文化对城市文化的渗透也不可忽视。

5.(20分)(2020·诸暨模拟)阅读下面的文字,完成各题。

都江堰的茶马余音

李咏

在著名的都江堰,藏着一条特别的老街。

偶然发现这条老街,是在玉垒公园附近。

熙熙攘攘的人潮中,忽然看见路边有一个古旧的拱形青砖门洞,里面人迹寥寥,只有“几”字形的青砖盘旋而上,竟像一段斑驳的城墙。

城墙之上,搁着一片晴碧的天空,白云丝缕,伸手欲摘,我转了几个弯跃到顶上,眼前“唰”地一下豁然开朗,只见一长段开阔疏朗的老城墙逶迤而去,没入青城山间。

眼前的城墙俨然有序,青砖之中细细晃动着油碧如丝的浅草,城墙边沿直接两旁绵延的屋顶;瓦片上青苔湿厚,甚至能用手指摁下深深的指印。

这种凝结着岁月风华的隐世气度,“藏”的韵味大于“显”的气魄,让人隐隐觉得眼前的景致大有来历。

回到成都后,我专门去几座图书馆查询一些资料,又请教几位在民俗研究方面大有造诣的专家,方才明白我在都江堰无意中发现的,居然是一段源于唐宋、起于明代的古墙遗址。

而墙边的小街原名“西正街”,历史比这城墙还长。

据说是当年李冰治水时百姓踊跃相助而开挖的运输山道,之后成为“南方丝绸之路”入藏的起点,是典型的“茶马古道”,也被誉为古来茶马“第一街”。

踩上石板路面的老街,街边的民宅多为一至二层的木结构,是一种有着上百年历史的“穿逗房”。

沿街拾级而上,尽头就是玉垒山。

玉垒之外皆藏羌,作为地势扼咽之处,这里历来是古代兵家必争之地,直到迎来旷世奇才诸葛亮。

面朝玉垒之外莽莽群山,背靠蜀军百万雄师,眼前本是必赢之争,这位一代谋略大家偏偏轻挥羽扇,用他无双的智慧选择了出人意表的“和”!

于是一笑泯恩仇中,关名“镇僚”改为含义深远的“僚泽”。

自此,关外少数民族和汉族民众开始自由通商,西正街作为日渐重要的物资集散地和商旅驿站,为“茶马古道”的繁荣奠定了坚实基础。

“西正”这条历史上几不可闻的小街,居然上接“南方丝绸之路”入藏的松茂古道,汇于繁华的长安,遥指古代波斯浩瀚的沙海;下启蜀身毒道,贯穿整个云南,直达古代印度璀璨的文明。

自3000多年前古蜀人开采岷江所产“岷山玉”制成玉器祀神,这种流传至今的玉石文化和绵延古蜀数千年的茶文化、中药文化一起,经由眼前这条不过数百米的古街,曾贯通和联系起人类四大文明的巅峰,这种神魂与气脉的磅礴流动恍如一个草书的“龙”,由微观中折射出我巍巍中华的大国气象,使人不由得心中一凛!

正是在这种“融会贯通”的格局影响下,这里曾经诞生过一种形态奇异的城墙。

这在中国的历史记载中都极为罕见,其目的不是传统意义上的阻隔防御,更像一种充满和平意味的邀客来家。

唐宋时期,灌州已有一定规模,邑人以巨木植于城周,形成栅栏,以保城池安全。

宋代元祐年间(1086﹣1093年),永康军判官刘随让百姓环城密植杨柳数十万株,形成柳树屏障,以护城池。

就这样柳枝依依,在这座古代枢纽重镇的东南西北柔情飘拂了400余年。

遥想那些时候,南来北往的客商牵着沉沉的马队迤逦而来,疲惫交加间,忽然看到前方翠意盎然一片,“灌县到了啊!

”于是,他们的眼神和心灵也跟着这飘拂的绿色慢慢柔软了下来。

虽是异乡,但这种不作防备的姿态却给人一种友邻的温情,颇有几分“花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开”的热切。

而当他们一番忙碌离开这里时,也许相送的友人又会顺手折下一枝细柳送别。

要不怎么顺着丝绸之路的延伸,在敦煌出土的古代民间曲子抄本上就有折柳的深情与不舍呢?

这样的翠色折之不尽,一直到了明代弘治年间(1488﹣1505),知县胡光才筑土砌石成墙,高1丈6尺,周8里,城墙东、南、西、北各设宣化、导江、宣威、镇江四门,奠定了今日都江堰市的基本格局。

漫步其上,只见城墙两侧重重叠叠的青瓦屋顶飞檐斗拱,好像密密匝匝的青鱼正在向着同一方向声势浩大地洄游。

左临伏龙隘口,泯江之水奔腾浩荡;右贴玉垒山巅,万千风物美不胜收。

就这样信步走了几十丈,好像一段信口吟下的小令,还没尽兴,城墙就戛然而止,前方尽是一片重重叠叠

的民居。

我坐在一家古风茶楼里品着功夫茶,泡茶的小姑娘一边奉茶一边笑吟吟地告诉我,我身后那幅旧砖墙就是古城墙的一部分,古墙从来就没消失,它只是融进了老百姓们生活的一部分,“几十年前好多人家都依着它修了房子。

”

按照地方志记载,民国时期这里的古城墙就损毁于战乱,人们一度以为古城墙已经不复存在,直到“5.12”汶川大地震后,政府重新规划打造这一片古城区,古城墙仅存部分才又重新得见天日,而西正街上的茶马古道也同期重新打造完工。

漫步西街之上,日头从吹拂的树影和飘摇的茶幌之间悠然落下,我遮在眉心的手指划过斑驳的光影,能将西街上的门牌一直数到212号。

而一些门洞又幽中藏幽,延伸出“附一”“附二”“附三”号的别样光景来。

这些缝隙之中幽微的缝隙,任意穿插进去可能又是一个古老的庭院,就连当代国画大师董寿平故居都悄然隐匿其间。

遥想古时的西街,气韵该是多么的流动﹣﹣除了驿站、货栈、牲口棚,还有玉石铺、铁匠铺的叮叮作响,以及随之而来卖汤圆的、点豆腐的、打棕垫的、编篾筐的……南来北往、各种口音的吆喝此起彼落,间或夹杂着骡马的轻嘶与牦牛的低哞,日出上路,日落归栈,这是一幅多么生动的图卷。

(1)文章开头为什么先从“老街”“老城墙”等景致起笔?

(2)赏析文中画线句子的语言特点

(3)简要分析本文的结构特点。

(4)结合全文,试分析文章标题的多重意蕴。

三、积累与运用(共9题;共18分)

6.(2分)下列各组词语中,划线的字注音全都正确的一项是()

A.骨髓(suǐ) 城邑(yí) 赠遗(wèi) 燕太子(yān)

B.流涕(tì) 唱和(hé) 自刎(wěn) 樊於期(wū)

C.诀别(jué) 震慑(shè) 蛮夷(mán) 中庶子(shù)

D.约契(qiè) 嬴政(yíng) 劫持(jié) 夏无且(jū)

7.(2分)(2017高一下·银川月考)下列句子词语解释不正确的一项是()

A.蚕丛及鱼凫,开国何茫然。

茫然:

失意的样子。

B.万里悲秋常作客,百年多病独登台。

百年:

借指晚年。

C.嗟尔远道之人胡为乎来哉!

嗟:

叹惋之辞

D.行为偏僻性乖张,那管世人诽谤。

偏僻:

偏激,不端正。

8.(2分)下列句子中加线的词,没有活用的一项是()

A.二三子何患于丧乎

B.子路从而后

C.杀鸡为黍而食之

D.欲洁其身,而乱大伦

9.(2分)下列句子中与其他三句句式不同的一句是()

A.瑞脑销金兽

B.东篱把酒黄昏后

C.帘卷西风

D.人比黄花瘦

10.(2分)下列句子中的“然”字和例句用法相同的一项是()

例:

其然?

岂其然乎?

A.曰:

“是鲁孔丘与?

”对曰:

“然”

B.夫子怃然曰

C.夫子循循然善诱人

D.岁寒,然后知松柏之后彫也

11.(2分)下列各句中,划线词语的意思与现代汉语相同的一项是()

A.吾从而师之

B.上食埃土,下饮黄泉,用心一也

C.彼与彼年相若也,道相似也

D.师不必贤于弟子

12.(2分)(2019高一上·哈尔滨月考)从词类活用的角度看,下列各句中加下划线词的用法不同于其他三项的一项是()

A.秦军氾南

B.臣左手把其袖

C.既东封郑

D.朝济而夕设版焉

13.(2分)下列各句中,加线的成语使用正确的一句是()

A.《流浪人你若到斯巴……》这篇小说视角独特:

本该在学校读书的学生却上了战场,文科学校成了伤兵医院,学绘画的学生永远失去了双手……这些,突出表现了法西斯穷兵黩武的罪恶本质。

B.稼轩词继承并发扬了苏东坡的豪放风格,以翻云覆雨的笔力、激昂跌宕的气势抒情言志,针砭时弊,形成了南宋词坛的一大流派。

C.勃兰特以下跪的方式向二战中被纳粹党杀害的无辜犹太人表示沉痛哀悼,并虔诚地为纳粹时代的德国认罪、赎罪。

消息传来,世界各国爱好和平的人们无不拍手称快。

D.《阿房宫赋》充分发挥了赋体的特点,多方渲染,极尽铺张,宫楼殿宇,越是写得壮观繁华,后文的议论就越是扎实可信,唯有描写文字连篇累牍,后面的议论文字才显得汪洋恣肆。

14.(2分)填入下面横线上的句子,与上下文衔接最恰当的一组是()

最可悲的是我们的孩子,他们 , , 。

有一位作家写到,她曾带几个孩子到野外去看月亮和海,可是孩子们 , ,不要误了他们喜欢的一个电视节目。

①心里惦记着的是及时赶回家去

②在这样一种与大自然完全隔绝的生活模式中成长

③对月亮和海毫无兴趣

④因而也很难唤起他们对大自然的真正兴趣

⑤压根儿没有过同大自然亲近的经验和对土地的记忆

A.②①④⑤③

B.②⑤④③①

C.①⑤③②④

D.③④②①⑤

四、文言文阅读(共1题;共11分)

15.(11分)(2015高二上·南城期中)阅读文言文,回答问题

吕元膺,字景夫,郓州东平人。

姿仪瑰秀,有器识。

历右司员外郎。

出为蕲州刺史,尝录囚,囚或白:

“父母在,明日岁旦不得省,为恨。

”因泣,元膺恻然,悉释械归之,而戒还期。

吏白“不可”,答曰:

“吾以信待人,人岂我违?

”如期而至。

自是群盗感愧,悉避境去。

元和中,累擢给事中。

俄为同州刺史。

既谢,帝逮问政事,所对详诣。

明日,谓宰相曰:

“元膺直气谠言,宜留左右,奈何出之?

”李藩、裴垍谢,因言:

“陛下及此,乃宗社无疆之休。

臣等昧死,请留元膺给事左右。

”未几,兼皇太子侍读,进御史中丞。

拜鄂岳观察使。

尝夜登城守者不许左右曰中丞也对曰夜不可辨乃还明日擢守者为大将。

江西裴堪按虔州刺史李将顺受赇,不覆讯而贬。

元膺曰:

“观察使奏部刺史,不加覆,虽当诛,犹不可为天下法。

”请遣御史按问,宰相不能夺。

选拜东都留守。

故事,留守赐旗甲,至元膺不给。

或上言:

“用兵讨淮西,东都近贼,损其仪,沮威望,请比华、汝、寿三州。

”帝不听,并三州罢之。

留守不赐旗甲,自此始。

都有李师道留邸,邸兵与山棚谋窃发,事觉,元膺禽破之。

始,盗发,都人震恐,守兵弱不足恃,元膺坐城门指纵部分,意气闲舒,人赖以安。

东畿西南通邓、虢,川谷旷深,多麋鹿,人业射猎而不事农,迁徙无常,皆趟悍善斗,号曰“山棚”。

权德舆居守,将羁縻之,未克。

至是,元膺募为山河子弟,使卫宫城,诏可。

改河中节度使。

时方镇多姑息,独元膺秉正自将,监军及中人往者,无不严惮。

入拜吏部侍郎。

正色立朝,有台宰望,处事裁宜,人服其有体。

以疾改太子宾客。

居官始终无訾缺。

卒,年七十二,赠吏部尚书。

(节选自《新唐书·吕元膺传》)

(1)对下列句子中加横线的词语的解释,不正确的一项是()

A.姿仪瑰秀,有器识 器识:

器量与见识。

B.请遣御史按问,宰相不能夺 按问:

查究审问。

C.权德舆居守,将羁縻之 羁縻:

联系,延续。

D.居官始终无訾缺 訾缺:

过错与缺失。

(2)对文中画横线部分的句子,正确的一项是()

A.尝夜登城/守者不许/左右曰中丞也/对曰夜不可/辨乃还/明日/擢守者为大将/

B.尝夜登城/守者不许左右/曰中丞也/对曰夜不可辨/乃还/明日/擢守者为大将/

C.尝夜登城/守者不许左右/曰中丞也/对曰夜不可/辨乃还/明日/擢守者为大将/

D.尝夜登城/守者不许/左右曰/中丞也/对曰/夜不可辨/乃还/明日/擢守者为大将/

(3)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是()

A.吕元膺推己及人。

在蓟州任职时,他不顾属下反对,允许囚徒在春节回乡与家人团聚。

这一做法虽有违规之嫌,却使盗贼们感动,主动离开了蓟州。

B.吕元膺正直无私。

江西观察使裴堪审查李将顺受贿一案,朝廷没经审讯就将李将顺降职,他认为不妥,态度坚决,即使宰相也无法改变他的意见。

C.吕元膺做事敢于打破常规。

任东都留守时,他没按惯例赏赐手下的人旌旗与甲胄,有人上书朝廷,认为这一做法有损朝廷的威望,皇帝因此罢免了他的官职。

D.吕元膺有卓越的军事才能。

李师道的邸兵与山棚人阴谋叛乱,守军势力孤弱,形势危急,吕元膺坐在城门上从容指挥部署军队,很快稳定了局势。

(4)把下列句子翻译成现代汉语。

①明日,谓宰相曰:

“元膺直气谠言,宜留左右,奈何出之?

”

②悟已往之不谏,知来者之可追。

实迷途其未远,觉今是而昨非。

③逮奉圣朝,沐浴清化。

前太守臣逵察臣孝廉,后刺史臣荣举臣秀才。

五、诗歌鉴赏(共1题;共15分)

16.(15分)(2017·溧水模拟)阅读下面这首宋诗,完成问题。

九日水阁

韩琦

池馆隳摧古榭荒,此延嘉客会重阳。

虽惭老圃秋容淡,且看黄花晚节香。

酒味已醇新过熟,蟹螯先实不须霜。

年来饮兴衰难强,漫有高吟力尚狂。

【注】这首诗作于宋英宗平治二年(1065年)秋,诗人时任右仆射。

(1)首联在诗中有何作用?

请简要分析。

(2)“虽惭老圃秋容淡,且看黄花晚节香”一联内涵丰富,说说你的理解。

(3)古人评价这首诗“咸得于自然”,试结合全诗对此作简要赏析。

六、默写(共1题;共5分)

17.(5分)(2017高二上·铜陵月考)补写出下列句子中的空缺部分。

(1)李密在《陈情表》中叙述自己家门衰微,福分微薄。

先说自己没有伯叔兄弟,很晚才有儿子,接着说:

“________,________”

(2)杜甫在《蜀相》中用“________,________”两句高度概括了诸葛亮一生的行事,既有匡时雄略,又有报国忠诚。

(3)陆游《书愤》开篇一句“________”,感慨世事艰难并暗指宋朝内部投降派对抗金事业的阻挠。

七、命题作文(共1题;共5分)

18.(5分)(2017·珠海模拟)阅读下面的文字,根据要求作文。

日常生活离不开“鉴”。

“鉴”就是镜子,万物可作鉴,借助它,知人明己,见意明理;人、物、事、史皆可为鉴;鉴是参照,鉴是识别,鉴是发现。

以“鉴”为话题写一篇文章,题目自定,立意自拟,文体自定,不少于800字。

参考答案

一、选择题(共3题;共6分)

1-1、

2-1、

3-1、

二、现代文阅读(共2题;共26分)

4-1、

4-2、

4-3、

5-1、

5-2、

5-3、

5-4、

三、积累与运用(共9题;共18分)

6-1、

7-1、

8-1、

9-1、

10-1、

11-1、

12-1、

13-1、

14-1、

四、文言文阅读(共1题;共11分)

15-1、

15-2、

15-3、

15-4、

五、诗歌鉴赏(共1题;共15分)

16-1、

16-2、

16-3、

六、默写(共1题;共5分)

17-1、

17-2、

17-3、

七、命题作文(共1题;共5分)

18-1、