浙江古建筑中的牛腿.docx

《浙江古建筑中的牛腿.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江古建筑中的牛腿.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

浙江古建筑中的牛腿

浙江古建筑中的牛腿

徐友岳方春晖

[摘要]浙江省古建筑中的牛腿,无论就其数量还是精美程度,都在全国独领风骚。

牛腿集建筑结构与工艺为一体,是传统文化的一种载体。

保护与利用好这一文化遗产,是一项十分重要的工作。

研究牛腿,对我们今天的建筑设计与工艺品制作,有很大的启迪。

[关键词]演变分布特点构造木雕艺术保护与利用

一、牛腿的作用与演变

这里的牛腿是指出现在中国古建筑中一种比较粗壮的粱托。

牛腿的作用主要是与挑梁配合以之承托挑檐檩,有时也用来承托楼座悬挑部分的梁枋,但以前者居多。

中国古建筑,绝大部分是木结构。

为了保护墙身少受雨水冲刷,屋面出檐一般较大。

礼制要求较高的建筑,追求天人合一与吉祥高贵,仿凤凰、朱雀成为不解的情结,因而深远飘举的屋檐长期为人所喜爱。

屋面基层结构构件是排列甚密的椽子。

椽子悬挑过大必须加大断面尺寸,既浪费材料,又显粗笨,增加挑檐檩便是必然的选择。

挑檐檩的支撑一般有四种办法:

(1)斗栱;

(2)挑头;(3)斜撑或撑栱;(4)牛腿。

斗栱的雏形出现在战国时期,也许更早。

有人推测,其造型可能与上天崇拜及生殖崇拜有关(可参见王鲁民《中国古典建筑文化探源》等著作)。

此后,受替木的启发,才逐渐用来承托挑檐檩等构件。

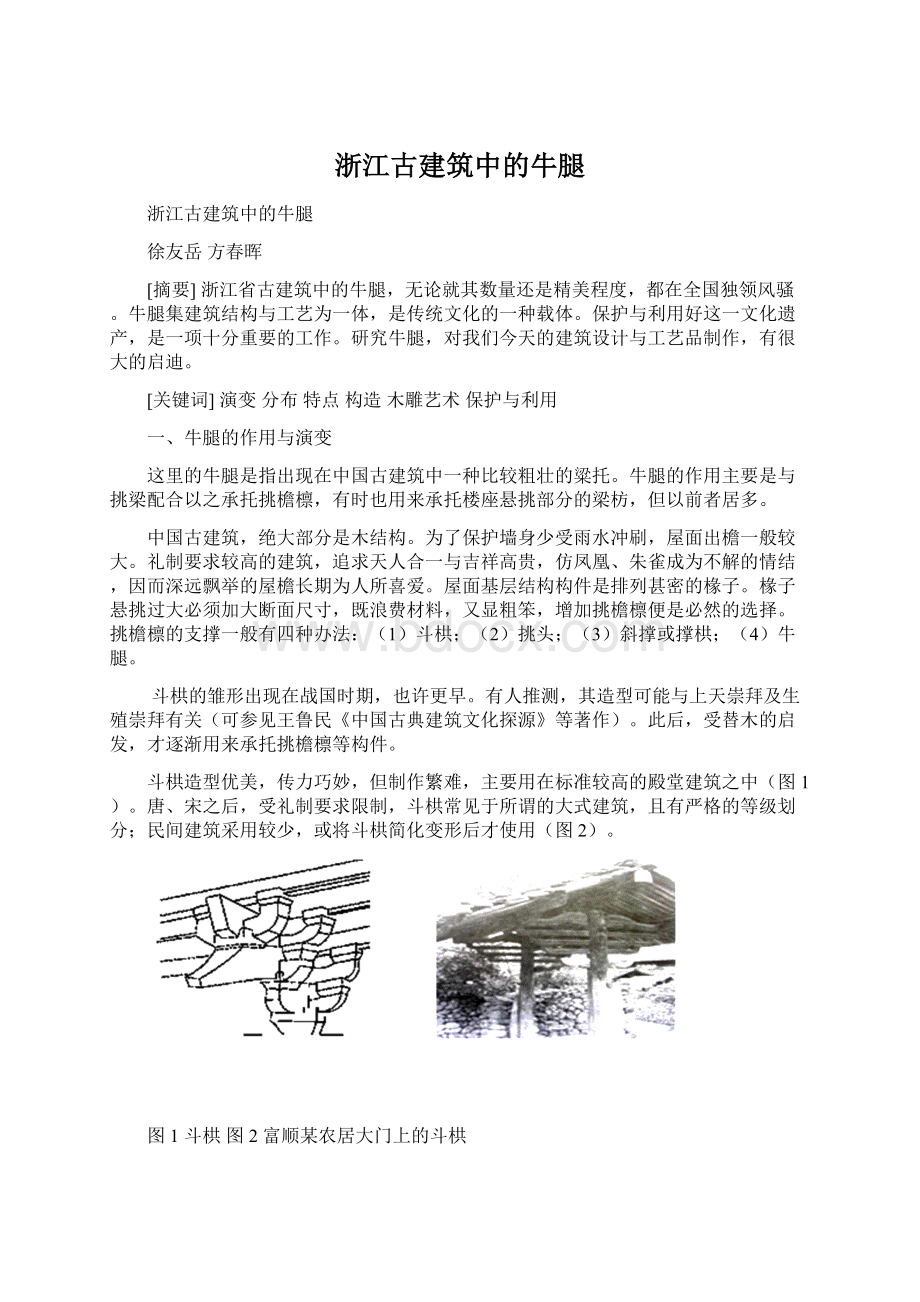

斗栱造型优美,传力巧妙,但制作繁难,主要用在标准较高的殿堂建筑之中(图1)。

唐、宋之后,受礼制要求限制,斗栱常见于所谓的大式建筑,且有严格的等级划分;民间建筑采用较少,或将斗栱简化变形后才使用(图2)。

图1斗栱图2富顺某农居大门上的斗栱

挑头是指将屋面梁外挑以承托挑檐檩等构件的构造做法。

挑头分硬挑与软挑两种。

硬挑是将屋面梁直接外挑。

由于受到屋面坡度的影响,梁的截面高度必须较大,且应设置纵向的枋木以保证其侧向稳定(图3)。

清代斗栱中的柱头科有桃尖梁,可以说是斗栱与挑头结合的一种形式。

当屋面梁用料较小时,可以在屋面梁下附设随梁,通过随梁外挑,也是硬挑的一种形式(图4)。

这时,随梁与檐柱多用榫卯连接。

软挑是指用梁下附木或者仅是悬臂梁来支承挑檐檩等构件。

(图5)附木多用榫卯穿过檐柱,悬臂梁则直接用榫卯固定在檐柱上。

不管硬挑或软挑,如果不采用其它加强措施,其外挑距离都是有限的。

一方面,外挑过大,挑梁易变形,加大梁的断面又会显得粗笨;此外,在檐柱上方,连接所采用的各种榫卯都将大大削弱柱的受力性能。

为解决这个问题,民间有各种做法(图6),而在挑头下采用斜撑(或撑栱)和牛腿应该是较简便的技术措施。

图3硬挑头图4有随梁的硬挑头

图5软挑头图6民间挑头做法举例

斜撑(图7)估计出现很早。

撑栱(图8)将斜撑直木改为弧形木,可能是受到斗拱的启发。

撑栱虽然比斜撑制作难一些,但曲直结合,具有弹性,增加了美感,所以受到很多人的青睐,至今在农村建筑中还常见到。

图7斜撑图8撑栱

牛腿简便易行,但在早期建筑中难觅踪迹,古代文献亦乏记载,估计是因为形状粗笨而不为人喜爱。

牛腿在民间流行起来得力于木雕技艺的发展。

早期的木雕艺术主要用于独立式的生活用具,或为独立式的纯欣赏艺术品,而且主要为皇室及达官贵人服务。

唐、宋时期,市场经济逐渐繁茱,市民阶层逐渐壮大,木雕技艺有了很大发展,应用范围也愈来愈广。

雕版印刷术的广泛采用,更推动了木雕技术的发展,使从业人员愈来愈多。

到了明清,我国木雕达到鼎盛时期,也开始大量进入建筑领域。

牛腿作为檐柱上的一个构件,位置显著,犹如人的颈项,所配装饰最易显示房主的地位与精神追求。

牛腿尺寸较大,在横竖构件之间起过渡作用,为木雕艺人提供了一个极佳的施展才能的场所。

牛腿与木雕结合,也改变了原来的粗笨形象。

所以,牛腿很快在民间,特别是在木雕技术很发达的地区流行起来。

康、乾之后,牛腿的木雕技艺已十分成熟,出现了不少精品。

到了近代,由于受西方文化影响,加上建筑材料与结构的变化(砖木或砖混结构逐渐代替了木结构),牛腿也日趋式微。

近年来,牛腿重新受到人们的重视,但大多属于古代牛腿的收集与仿制,创新者不多。

现代建筑中偶然出现的牛腿,除古建筑修复与仿古建筑外,已不复有受力作用,仅仅是一种装饰品或艺术收藏品。

以上谈到的四种承托挑檐檩的做法,孰先孰后,由于缺乏实证材料,很难断定。

但技术的发展,总是从简单到复杂,从易到难。

各种做法很可能是并存的,它们不但各自单向发展,也在交叉影响,互补短长,才使中国古建筑异彩纷呈。

牛腿在其数百年的发展历史中,造型与艺术风格也在发生变化。

明代初期,以斜撑和撑栱为主,雕刻多为竹节、花鸟、松枝。

明代中期,草龙与回纹状的撑栱流行起来,雕刻渐趋复杂。

清代牛腿尺寸加大,雕刻变得更加精细甚至繁琐。

民国时期,牛腿开始衰退,但仍有精品出现,有的则注入了近代的生活内容。

二、浙江古建筑牛腿的分布与特点

明、清时期,浙江东阳木雕、浙江温州黄杨木雕、广东金漆木雕、福建龙眼木雕被称为中国的四大名雕。

浙江东阳木雕则居四大木雕之首。

东阳木雕起始于唐,发展于宋,至明、清而名声鹊起。

东阳木雕,用料不分贵贱,尺寸可大可小,因而成为建筑木雕的主力军。

浙江古建筑中的木雕牛腿随处可见,主要集中在祠堂、豪宅、书院、庙宇、官署、商铺、城楼等建筑标准较高的建筑中。

无论就其数量,还是就其制作的精美,在全国各省之中,可说是独领风骚。

东阳木雕艺人也被邀请到周边各省参与崇楼华屋的建造。

安徽、江苏、福建,都活跃着他们的身影,也常常可以看到他们精美绝伦的作品。

牛腿进入其他省,入乡随俗,受到当地建筑风格的影响,必然有若干变异,如由肥硕变得轻巧,基本上与撑栱或斜撑无异等等。

可以说,浙江是精美牛腿的源头,是牛腿的正宗大擘。

在浙江开展重点调查,应是研究古建筑中这一奇葩的必由之路。

此次我们组成调研小组,深入穷乡僻壤,走访9个地区19个村落,实地考察了500余幢古建筑,拍摄图片2000余张,并查阅了大量文献资料,深感牛腿虽然仅是古建筑中的一个构配件,却千姿百态,琳琅满目,显示了中国传统文化的博大精深,是一个亟待开发利用的宝库。

浙江省古建筑中的牛腿,总体来说,尺寸较大,位置较显著,受重视的程度较高。

虽然肥硕,但由于精雕细刻,并无粗笨之感,反而因为尺寸较大,为施展才艺提供了更好的机会。

大概浙江艺人对牛腿情有独钟,对其它部位的装修,如梁、枋、门、窗等,反不如徽派建筑、苏州园林建筑那样受重视,精美程度也等而次之。

但正因为如此,反而烘托出牛腿画龙点睛的妙用,成为浙江古建筑的一大特色。

东阳是建筑木雕的发祥地,自然也应是牛腿之乡。

但由于这里受现代化影响较早,古建筑保护不力,损毁严重,原汁原味保留在古建筑中的牛腿己不多,即使存留者也主要收藏在博物馆或文物爱好者家中。

卢宅是浙江清代著名豪宅,现在看见的牛腿多为仿制品,历史价值与艺术价值大打折扣,使人叹惋。

牛腿的大量采用,得力于木雕艺人的活跃,也与经济的繁荣相关,所以东阳附近繁华集镇,便成为牛腿荟萃之地。

如果这些集镇后来衰落了,受现代化冲击较小,牛腿保留也应较多。

台州的鄱滩,古代是水陆交通要冲,明、清时期成为永康、丽水、金华等地的食盐集散地与土特产交易市场,富商云集,土木大兴。

衢州的二十八都,在唐末黄巢起义时成为东南军事重镇,也是江、浙通往福建沿海的唯一陆上通道,大量官兵驻扎,八方商贾辐辏,由一个小村落变成繁华商埠。

这些地方,精美牛腿随处可见。

受各种因素影响,浙江省牛腿较集中且保留较完好的是金华、丽水、绍兴、台州、衢州五个地区,比较著名的村镇有仙居鄱滩、临海桃渚、高迁、建德新叶村、兰溪诸葛村、衢州二十八都、长河西兴、缙云河阳、缙云壶镇、桐庐深澳、绍兴斯宅、安昌、武义俞源、永康郭坑、温州永嘉、湖州南浔、桐乡乌镇、富阳龙门镇、萧山戴村镇等地。

各地牛腿相似,但风格也略有不同。

一般来说,处于东阳附近及浙江省腹地的古建筑牛腿外形较大,雕工精细,构图丰满,是浙江牛腿的代表。

与其它省接壤的地方,往往受邻近省份的影响,风格有所变异,大多呈现出一种由雕刻繁复向雕刻相对简约过渡、由牛腿向撑拱(或斜撑)过渡的态势。

偏远而经济欠发达地区,如丽水的某些山区,牛腿较少,且较简朴。

至于装饰图案,因人因地,也不尽相同,如缙云壶镇喜用卷草纹(或拐子龙、草龙)。

三、牛腿的构造

牛腿常与其他构配件组成一个完整的受力体系与造型体系,包括挑梁、瓜柱等。

(图9)

图9牛腿的构造

挑梁不一定是屋面梁的外挑部分,更多的只是牛腿上的一根横木,所以很多地方称其为横枋、挑枋,或按其外形称为琴枋。

挑梁上可以直接承托挑檐檩(或楼层挑枋),有的则先置一斗三升斗栱后再承托挑檐檩。

当挑梁位置较低时,常在挑梁上立瓜柱。

瓜柱下端用坐斗(或宝瓶、花篮)与挑梁连接,上端为保证瓜柱的稳定及与挑檐檩连接的牢固,常会增加云头(或麻叶头、象鼻朝天)、虾背、雀替(或花牙子)等附属的配件。

牛腿的宽度多在450mm-600mm,厚度多在150-250mm(采用浮雕者较薄,采用圆雕者较厚),高度多在600mm左右,但也有个别超过1m的。

牛腿上的横木(或挑梁)厚度较牛腿略大,长度视上面支承构件的位置而加以调整,截面高度多在150mm左右。

少数牛腿之上采取了两道横木,两道横木之间则垫以荷叶墩(或花篮);也有个别牛腿没有明显的横木。

瓜柱过大将影响美观,多为120mmX120mm左右。

其他配件则视情况而定大小。

牛腿各构件之间,以及牛腿与房屋其他构件之间一般用榫卯连接,在受力较大部位,则辅以销钉。

四、牛腿的木雕艺术

浙江古建筑中的牛腿,为木雕艺人施展才华开辟了一个新天地。

精美的木雕,也使牛腿这个本来粗笨的构件变得异彩纷呈,成为古建筑构配件中的一朵奇葩。

概括起来,牛腿的木雕艺术主要有三个特点:

1.精心选料,巧于用材。

匠人制作牛腿,对木材的选用十分讲究,一般要求强度较高、组织较细密、纹理较美观、耐久性较好、树径较大,且不易变形。

常用木材有香樟、柏木、水曲柳等,豪华建筑可能采用银杏、楠木、花梨木、紫檀等,标准低的建筑则可能就地取材,用杉及其他杂木。

制作牛腿时,要仔细分析荒料,扬长避短。

髓心木质松软,就在此处作镂空雕。

木材如有少量疤节和孔洞,或稍加处理成构图中的有机要素,或用其他木头作镶嵌雕。

有的牛腿采用树根制作,需要仔细推敲,充分利用树根特点,使人工与自然融会,浑然若天成。

牛腿雕刻以浮雕为主,多种手法并用,各显其妙,包括线刻(阳线刻或阴线刻)、浅浮雕、高浮雕、双面雕、深镂空雕、透空雕、半圆雕、三面圆雕、圆柱雕、拼斗雕等。

它们服从整体构图的需要,也是一种才艺的展示。

除结合木材质地外,也要考虑牛腿受力的特点,如受力不大的部位采用深镂甚至镂空的雕刻就较常见。

雕刻工艺一般分图稿设计、打坯、修光几道工序。

功底深厚的老艺人甚至不用起稿就可以雕刻,他们的制作过程本身就是一种给人以美感的才艺表演。

牛腿大多不做油漆,一方面可以充分显示木材的质感,同时也可以充分展示雕刻技艺之美。

2.构图饱满,刚柔相济。

牛腿的造型,常常是将牛腿本身及其附件统一起来研究的,也应与整个建筑的比例、尺度、造型风格相协调。

牛腿构件横直相间,斜面穿插,在屋面与柱之间建立了良好的过渡。

牛腿雕刻构图饱满,也注意主从关系。

牛腿的主要位置多采用镂空雕或圆雕,尺寸稍大,是表达主题的点睛之笔;其他部件或部位多采用浮雕、线刻,或做成花牙子,尺寸较小,多为与主题相呼应的装饰性图案,起烘托作用。

由于采用中国传统绘画的散点透视和鸟瞰式透视来处理,不受远小近大,远虚近实等透视规律的限制,所以内容十分丰富。

雕刻有直线、平面,也有曲线、曲面,有凸有凹,阴阳结合,刚柔相济,是中国传统哲学思想的体现。

在有牛腿的情况下,柱与梁、枋等大都做得较光洁,有利于突出牛腿的富赡。

在同一建筑面上的牛腿,有的图案相同,有的图案不同,但互相呼应,共同阐释一个主题,如梅兰竹菊、福禄寿喜等。

3.题材广泛,寓意深刻。

牛腿的主体雕刻题材多采用历史故事、民间传说、神话及戏曲人物,有明显的教化作用;有的则采用户主一生值得夸耀的事件,或户主钟爱的物品为题材,呈现出鲜明的个性特征。

其他装饰图案,有山水、花鸟、走兽、人物、几何图案或文字等,种类繁多,内涵丰富,具有浓厚的民族色彩,也显示了主人的人生追求。

图案多采取象征及隐喻,例如:

以拐子龙、草龙、凤鸟、祥云、海浪、鲤鱼跳龙门等象征高贵,以寿桃、苍松、山石、仙鹤象征长寿,以官印、帅旗象征禄,以喜鹊、蜘蛛象征喜,以盘长,回纹、缠枝、方胜、卍字象征万代绵长,以莲子、石榴象征子孙满堂,以鸡、鸭、鹅、猪、牛、羊象征六畜兴旺,以梅、兰、竹、菊、松、柏、荷花引喻高尚的情操,以各种谐音及音转隐喻吉祥(如蝙蝠谐"福",鹿谐"禄",猴谐"侯",竹谐"祝",瓶谐"平安"等)。

还有相当多的题材与宗教信仰有关,是主人趋吉避凶的心理反应,如代表原始崇拜的十字、五星、四象、十二生肖等,用于避邪的神兽、神将等,属于佛教信仰的有佛家八宝、白象、荷花、火焰等,属于道教信仰的有八仙、暗八仙、福禄寿三星、守护神等,属于风水观念的有罗盘、宝镜、桃木剑、泰山石等。

造型处理大多程式化。

由于历代匠人的推敲琢磨,一招一式,无不精纯老到,但也易相互雷同。

另一类造型处理独出心裁,或叙说生平得意之事,或描画钟爱之物,或匠心独运,另辟蹊径,往往更为清新可喜。

此外,牛腿的艺术风格还有高低品位之分。

文化层次较低的商贾、暴发户等,住宅的牛腿斗奇夸富,用意直白,缺少文化内涵。

状元、进士、举人及儒商等的住宅牛腿,构思巧妙,典雅含蓄,耐人寻味。

一般民宅很少有牛腿,有之则简朴大方,善于就地取材,如山野小花,自有情趣。

下面略举数例:

(1)诸暨斯宅沈府(图10)分上下四层,每层各刻两人,有男有女,图中屋檐、柱、桌、椅、屏风、灯笼、鼓、树木,一应俱全,生动地刻画了当年主人的生活场景,略觉堆砌,却不失为研究民俗的重要材料。

(2)桐庐深澳某宅(图11)林间有古亭,远处有塔,山路曲折,两人拾级而下,正在讨论什么。

上方刻有洋房、火车。

估计此牛腿为民国时期留下来的。

将山村情趣与对现代文明的向往浓缩在一个构图中,的确耐人寻味。

(3)缙云壶镇某宅(图12)以猫、狗入图,有的在打盹,有的注视着什么,十分有趣。

(4)缙云壶镇某宅(图13)以花篮、蔬菜、瓜果入图,突现田园乐趣。

用拐子龙贯穿全图,增加了统一感;此外,这是否是主人内心潜藏的飞龙在天向往?

没有明显的横枋,也是这个牛腿的特色。

(5)兰溪诸葛村某宅(图14)牛腿的峰头刻有“春、夏、秋、冬”,雕刻的内容包括三国故事、忠孝节义、花鸟鱼虫,千姿百态,充溢着后代对先贤的缅怀之情。

(6)富阳龙门镇某宅(15)狮是牛腿雕刻中常见题材。

此狮大胆夸张,构图饱满,气韵生动,线条流畅。

横枋所刻人物众多细腻,与狮的造形形成对比。

由于狮与人物活动有精神上的相契,所以并不突兀。

图10诸暨斯宅沈府牛腿图11桐庐深澳某宅牛腿

图12缙云壶镇某宅牛腿图13缙云壶镇某宅牛腿

图14兰溪诸葛村某宅牛腿图15富阳龙门镇某宅牛腿

五、牛腿的利用和保护

牛腿仅仅是古代建筑中的一个构配件,但由于历代匠人的精雕细琢,变得美不胜收;同时,因为有了牛腿,如同画龙点睛,使古建筑满堂生辉。

牛腿还可以作为一个独立的艺术品,供人欣赏。

牛腿的图案是研究民俗学活生生的教材。

牛腿的制作技巧为我们进一步发展工艺品提供了借鉴。

牛腿作为古建筑的一部分,它在如何处理与其他构配件之间的比例、尺度关系,如何刻画细节、丰富造型,以及如何克服蠢笨、化腐朽为神奇等方面都可以给我们很多启示,这对于提高我国当代的建筑设计及装饰设计水平应当是大有帮助的。

然而,过去我们对此的关注实在是太少了,既缺乏专业人才,也极少有这方面的专著及论文。

中国古建筑多为木结构,遭遇各种天灾人祸,极易毁损,甚至荡然无存。

城门失火,殃及池鱼的事便经常发生。

解放后,我国陆续公布了各级文物保护单位,不少古建筑也列入了保护名单。

早期的保护名单主要涉及官式建筑、大型庙宇及与重大历史事件相关联的建筑。

近年来,才在传统文化名城、街区、乡镇及民间建筑中铺开。

列入保护范围的古建筑得到重视,但任意拼凑,以新代旧,鱼目混珠的现象也时有发生。

除这些被保护的古建筑外,散落在民间的古建筑及牛腿还有很多。

牛腿被损坏的现象仍在不断发生,如不采取措施,后果十分严重。

这些损坏主要是包括以下几个方面:

1.被拆卖或被盗。

在建设新农村时,不少古建筑被拆除。

农民在生活富裕后,也常拆旧房建新房。

牛腿有的作废料处理,有的则被变卖。

近年来,文物市场中古代牛腿价格飙升,不少文物贩子走街窜村,大肆收购牛腿,甚至不惜诱人偷盗。

2.年久失修。

有的牛腿经过长期的阳光暴晒和雨水冲刷,已经干裂或受潮。

有的房屋漏雨,牛腿更是满目疮痍。

白蚁也是造成牛腿损坏的重要原因。

或者是不重视,或者是缺乏维修资金,很多牛腿仍处于危急之中。

3.被人为破坏。

在文化大革命期间,牛腿受到一次浩劫,很多被怀疑有封、资、修内容的装饰被铲除,牛腿被弄得残破不全。

在一些人员混杂的民居中,人们在牛腿上任意钉挂物品、穿插电线,造成牛腿破损,甚至发生火灾。

4.保护与维修不当。

由于缺乏专业知识,保护与维修不当的情况时有发生,如任意在牛腿上涂漆,用水冲洗,以新代旧等。

为了保护好牛腿这一珍贵的文化遗产,我们认为,当前必须做好以下两项工作:

一是开展普查。

凡具有较高历史价值、科学价值、艺术价值的牛腿都应建立挡案,包括年代、制作人、主要特点、完好程度、依附的建筑物或收藏地点、保护等级等。

当然,要做好这项工作,必须培养一批专业人才,还要有资金保证。

二是根据保护等级及具体情况采取适当的保护措施。

一般主要有三种方式:

(1)与古建筑一起纳入保护范围。

尽量保持原状,加固措施应不损坏其价值,如果局部更换或补缺应作出标示。

这应当是优先采用的方式。

(2)馆藏。

主要适用于散落在民间的零星牛腿,或建筑已无保留价值而牛腿尚完好者。

(3)个人收藏。

应作适当控制,价值高的牛腿应列入登记挡案,以防流失。

参考文献:

[1]刘致平著《中国建筑类型及结构》,中国建筑工业出版社,2000年8月第二版

[2]王鲁民著《中国古典建筑文化探源》,同济大学出版社,1997年12月第一版

[3]刘致平著,王其明增补,《中国居住建筑历史——城市\住宅\园林》,中国建筑工业出版社,2000年9月第二版

注:

本课题为浙江工业大学学生课余科技活动项目。

课题小组除组长方春晖外,还有俞广平、吕家悦、陈田、金一舒、徐政五位成员,指导教师为徐友岳。

本文由方春晖草拟,经徐友岳改写而成。

徐友岳现为南昌理工学院建筑系副主任、教授。