七年级下语文第四单元电子教案全集.docx

《七年级下语文第四单元电子教案全集.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《七年级下语文第四单元电子教案全集.docx(38页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

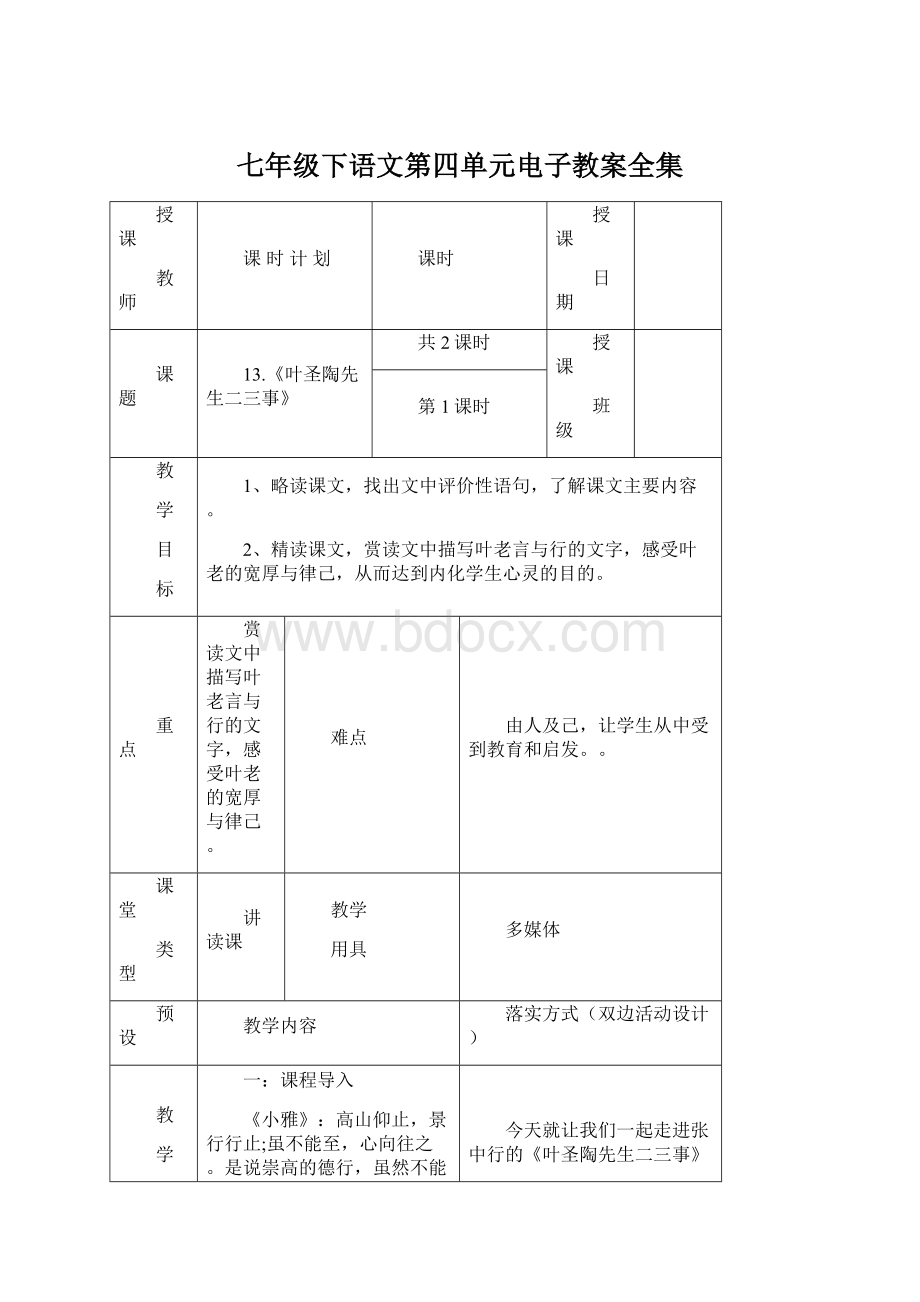

七年级下语文第四单元电子教案全集

授课

教师

课时计划

课时

授课

日期

课题

13.《叶圣陶先生二三事》

共2课时

授课

班级

第1课时

教

学

目

标

1、略读课文,找出文中评价性语句,了解课文主要内容。

2、精读课文,赏读文中描写叶老言与行的文字,感受叶老的宽厚与律己,从而达到内化学生心灵的目的。

重点

赏读文中描写叶老言与行的文字,感受叶老的宽厚与律己。

难点

由人及己,让学生从中受到教育和启发。

。

课堂

类型

讲读课

教学

用具

多媒体

预设

教学内容

落实方式(双边活动设计)

教

学

流

程

一:

课程导入

《小雅》:

高山仰止,景行行止;虽不能至,心向往之。

是说崇高的德行,虽然不能达到这种程度,可是心里却一直向往着。

拥有崇高的德行,历来是文人墨客所推崇的,我们也提倡要德智体美劳全面发展,我们又该怎么去践行这美好的道德品行呢?

做一个怎样的人呢?

二:

整体感知

人物简介

叶圣陶:

叶圣陶,原名叶绍钧、字秉臣、圣陶,1894年10月28日生于江苏苏州,现代作家、教育家、文学出版家和社会活动家,有“优秀的语言艺术家”之称。

今天就让我们一起走进张中行的《叶圣陶先生二三事》,了解一下叶圣陶先生看看他的为人处世。

预设

教学内容

落实方式(双边活动设计)

教

学

流

程

先后出任教育部副部长、人民教育出版社社长和总编、中华全国文学艺术界联合委员会委员、中国作家协会顾问、中央文史研究馆馆长、中华人民共和国全国政协副主席,第一、二、三、四、五届全国人民代表大会常务委员会委员。

检查预习

正音释词

搀和:

chānhuo掺杂混合

东四八条:

北京东城区胡同名

冗长:

rǒngcháng

(文章、讲话等)废话多,拉得很长,含贬义

著作等身:

形容著作极多,叠起来能跟作者的身高相等。

沾溉:

浸润浇灌

高文典册:

经典性著作

三、品读题目

1、学生齐读课题,说说你读到了什么?

“二三事”:

叙述了有关叶圣陶先生的几件事。

“先生”:

感受到作者对叶圣陶的尊敬的情感。

2、学生带着崇敬的感情再次朗读课题

先由学生根据预习进行介绍,之后教师PPT展示、补充。

师:

请给文章分段并归纳段意。

生小组讨论并归纳。

学生通过速读、跳读的方法快速寻找并概括事件。

教师提问。

先由学生小组合作探究,若不能得出结论。

则教师提示,将其打乱之后,看文章在条理上有何变化,进而引导学生发现叙事构思的巧妙。

教

学

流

程

三、梳理内容

“凡是同叶圣陶先生有些交往的,无不为他的待人深厚而感动。

”“文字之外,日常交往,他同样是一以贯之,宽厚待人。

”“以上说待人厚,是叶圣陶先生为人的宽的一面。

他还有严的一面,是律己。

”

过渡:

文中写了关于叶圣陶先生的哪几件事?

1、勾画文中总结提示性的、过渡性的语句。

作

业

设

置

1、表现于本文中的作者的情感,是平淡的还是浓烈的?

试加以分析。

2、通过网络或其他传媒方式了解叶圣陶与张中行的文学作品。

板

书

设

计

待人厚:

修改文章

恭送客人

真诚复信

改

进

与

创

新

圈点勾画是语文学习的一个重要的方法,在本文中教师引导学生圈点勾画出作者对叶圣陶先生带有评价性的语言,由此总结,叶圣陶先生的人物形象。

授课

教师

课时计划

课时

授课

日期

课题

13叶圣陶先生二三事

共2课时

授课

班级

第2课时

教

学

目

标

1、略读课文,找出文中评价性语句,了解课文主要内容。

2、精读课文,赏读文中描写叶老言与行的文字,感受叶老的宽厚与律己,从而达到内化学生心灵的目的。

重点

赏读文中描写叶老言与行的文字,感受叶老的宽厚与律己。

难点

赏读文中描写叶老言与行的文字,感受叶老的宽厚与律己,从而达到内化学生心灵的目的。

课堂

类型

讲读课

教学

用具

多媒体

预设

教学内容

落实方式(双边活动设计)

教

学

流

程

1、品味作者评价叶圣陶先生的语句,读出深情的赞美。

我常常跟别人说:

“叶老既是躬行君子,又能学而不厌,诲人不倦,所以确是人之师表。

”在我认识的一些前辈和同辈里,重视语文,努力求完美,并且以身作则,鞠躬尽瘁,叶圣陶先

生应该说是第一位。

2、品味表达作者对叶圣陶先生情感的语句,读出深切的怀念。

记得那是旧历丁卯年除夕,晚上得知这消息,外面正响着鞭炮,万想不到这繁碎而响亮的声音也把他送走了,心里立即罩上双层的悲哀。

我看了信,也很悲伤,不是为自己的颠沛流离,是想到十年来的社会现象,像叶圣陶先生这样的人竟越来越少了。

叶圣陶先生,人,往矣,我常常想 到他的业绩。

预设

教学内容

落实方式(双边活动设计)

教

学

流

程

四、感知形象

1、回味先生的语言

他说:

“不必客气。

这样反而费事,还是直接改上。

不限于语言,有什么不妥都改。

千万不要慎重,怕改得不妥。

我觉得不妥再改回来。

”——待人平易,为学谦虚。

他说他非常悔恨,真不该到天坛去看花。

他看我的地址是公寓,以为公寓必是旅店一类,想到我在京城工作这么多年,最后沦为住旅店,感到很悲伤。

他不只一次地说:

“写成文章,在这间房里念,要让那间房里的人听着,是说话,不是念稿,才算及了格。

”

他是带着一些感慨说的:

“你写成文章,给人家看,人家给你删去一两个字,意思没变,就证明你不行。

”

——文风方面重视“简洁”

——待人真诚,关怀备至。

——写话风格:

平易自然,鲜明简洁,细致恳切,念,顺口,听,悦耳。

教

学

流

程

2、回忆先生的身影

一次听吕叔湘先生说,当年他在上海,有一天到叶先生屋里去,见叶先生伏案执笔改什么,走近一看,是描他的一篇文章的标点。

——治学严谨

有事,或无事,到东四八条他家去看他,告辞,拦阻他远送,无论怎样说,他一定还是走过三道门,四道台阶,送到大门外才告别,他鞠躬,口说谢谢,看着来人上路才转身回去。

——待人宽厚

七、总结全文

叶圣陶先生以他宽厚的人格感染着我们,以他严谨的治学引领着我们,以他深重的苦心激励着我们。

让我们不负先贤,老老实实做人,勤勤恳恳做事,规规矩矩作文。

作

业

设

置

1、表现于本文中的作者的情感,是平淡的还是浓烈的?

试加以分析。

2、通过网络或其他传媒方式了解叶圣陶与张中行的文学作品。

板

书

设

计

律己严:

写文章用写话风格

文风方面重视简洁

重视语文力求完美

改

进

与

创

新

学习老一辈知识分子的对学问的严谨。

借鉴写作方式。

授课

教师

课时计划

课时

授课

日期

课题

14《驿路梨花》

共2课时

授课

班级

第1课时

教

学

目

标

1.学习本篇顺叙故事波澜起伏、运用插叙表明原委和间接描写人物的写作方法。

2.体会本篇巧妙标题的深刻含意。

3.学习优秀人物向雷锋学习。

重点

把握故事梗概,理清篇章结构,分析梨花树林中发现小屋。

难点

通过对人物形象的塑造,理解其中蕴含的思想感情

课堂

类型

讲读课

教学

用具

多媒体

预设

教学内容

落实方式(双边活动设计)

教

学

流

程

1.由新单元教学的开始,引出《驿路梨花》(板书课题)。

2.要求学生阅读预习提示,初步了解本篇;参看注释阅读课文,理解词、句意、全文大意。

3.引导学生读准字音。

驿:

篾:

陋:

撵:

麂:

葺:

4.指定学生朗读课文。

要求读音准确,缓急得当。

5.引导学生把握故事梗概,理清篇章结构。

(1)本篇的核心事物是什么?

直接描写并贯穿全篇的是什么人?

本篇的核心事物是小屋,直接描写并贯穿全篇的人物是“我们”。

(2)依据“我们”的行止和见闻,本篇可以分为几个部分?

各主要写出了什么?

学生回答,教师明确:

导入激发学生学习的兴趣

回顾旧知,提示学生本文的重要人物

在初一阶段学生接触鲁迅比较多,所以这部分让学生抢答的方式进行

学生回答,教师明确:

预设

教学内容

落实方式(双边活动设计)

教

学

流

程

可以分为五个部分:

第一部分,从开头到“这是什么人的房子呢”,主要写“我们”在梨树林中发现小屋;第二部分,从“老余打着电筒走过去”到“可能是一位守山护林的老人”,主要写小屋帮助“我们”解除了饥饿疲劳;第三部分,从“正说着”到“哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱”,主要写瑶族老人述说小屋主人名叫梨花;第四部分,从“第二天早上”到“常来照管这小茅屋”,主要写梨花之妹讲出小屋的来历;第五部分,从“我望着这群”到篇末,热情赞美,结束全篇。

6.引导学生分析第一部分(板书:

梨树林中发现小屋)。

(1)本篇开篇怎样写出了什么?

写这些起着什么作用?

学生回答,教师明确:

本篇开篇从“我们”的视觉,用一个感叹句写起,描写山峦。

“起伏的青山一座挨一座,延伸到远方,消失在迷茫的暮色中”,“挨”、“延伸”、“消失”三个动词,由近及远,描写出山峦层叠,一望无际。

“迷茫的暮色”,又表明“我们”行进山中已经到了傍晚时候。

这样描写山峦,表明时间,衬托出“我们”的焦急心情,为小屋的出现作好铺垫(板书:

山峦层叠日暮作好铺垫)。

(2)“我们”在发现梨树林中小屋前的情况怎样?

学生回答,教师明确:

生字词学生在预习环节完成,上课用ppt的形式进行检测

学生通过自读课文,概括作者所写的事件,通过事件初步去感知人物的性格特征,理清文章的一个情感线索,把握感情。

生根据所填的表格,来给文章分层

理清文章的叙事脉络

教

学

流

程

“这么陡峭的山,这么茂密的树林,走上一天,路上也难得遇见几个人”,“我们”在发现梨树林中小屋前,行走在人迹很少的深山密林当中,天色已晚,担心“只有在这深山中露宿”(板书:

山陡人稀天晚担心露宿)。

(3)“我们”看到梨花时的心情怎样?

总结本节课所学的知识,让学生对知识形成一个系统

作

业

设

置

掌握本课的生字词及其作者的相关知识。

板

书

设

计

驿路梨花

一:

字词

二:

作者

三:

分析

改

进

与

创

新

理清线索,归纳概括时找寻方法。

授课

教师

课时计划

课时

授课

日期

课题

14《驿路梨花》

共2课时

授课

班级

第2课时

教

学

目

标

小屋的帮助解决饥饿疲劳,悬念的步步深化,两个误会的穿插和最后彻底解开悬念,抒情结尾的作用。

重点

把握故事梗概,理清篇章结构,分析梨花树林中发现小屋。

难点

通过对人物形象的塑造,理解其中蕴含的思想感情

课堂

类型

讲读课

教学

用具

多媒体

预设

教学内容

落实方式(双边活动设计)

教

学

流

程

由分析过的第一部分,引到引导学生分析第二部分

(板书:

小屋助解饥饿疲劳)。

’(l)“我们”接着看到了小屋的什么情况?

写这些具有什么样的表现力量?

学生回答,教师明确:

“我们”看到:

“门是从外面扣着的”,屋内“火塘里的灰是冷的”,小屋“好多天没人住过了”;门板上写着“请进”,屋内大竹筒里装满了水,并且用几行“粗大的字”告诉来人“屋后边有干柴,梁上竹筒里有米,有盐巴,有辣子”,表现出小屋主人专诚热情地帮助行路的人,准备得非常周到(板书:

屋主专诚热情准备周到)。

导入激发学生学习的兴趣

回顾旧知,提示学生本文的重要人物

这部分让学生抢答的方式进行

学生回答,教师明确:

预设

教学内容

落实方式(双边活动设计)

教

学

流

程

(2)小说写出“我们”在小屋中的什么情况?

写这些具有什么样的表现力量?

学生回答,教师明确:

小说写出“我们”在小屋中烧火做饭,“温暖的火,喷香的米饭和滚热的洗脚水,把我们身上的疲劳、饥饿都撵走了”,表现出并不在屋的屋主帮助素不相识的“我们”解除了旅途当中的疲劳和饥饿,帮助了深山行路的人(板书:

助解旅途饥疲帮助路人)。

(3)饱暖以后,“我们”都非常感激屋主,哦”和老余的对话有什么表现力量?

这在行文上起着什么样的作用?

学生回答,教师明确:

“我问老余:

‘你猜这家主人是干什么的?

’老余说:

‘可能是一位守山护林的老人。

’”两人猜测起了屋主是干什么的,既表现出对这家主人的感激之深,又在行文上照应前文设出的悬念;“可能”,语气并不肯定,实又深化了前设的悬念(板书:

猜测屋主职业深化悬念)。

引导学生分析本篇间接描写人物的效果。

本篇中的解放军和梨花姑娘并未直接出场,而是通过其他人物的语言写出他们的行动。

这运用了什么写人方法?

本篇运用这种写人方法收到了什么样的效果?

学生回答,教师明确:

本篇对解放军和梨花姑娘,运用了间接描写人物的方法。

运用这种写人方法,把作品的现在时间集中在一个夜晚和早晨,插叙过去的事件,大大节省了篇幅,构成了曲折生动、波澜起伏的故事情节,有利于表达作品的主题。

学生通过自读课文,概括作者所写的事件,通过事件初步去感知人物的性格特征,理清文章的一个情感线索,把握感情。

生根据所填的表格,来给文章分层

理清文章的叙事脉络

教

学

流

程

引导学生体会本篇标题的特点和作用。

联系作品来体会,本篇标题具有什么特点和作用?

学生回答,教师明确:

本篇标题为“驿路梨花”:

一语双关,既写小屋外边的自然界的梨花,更写小屋主人梨花姑娘;譬喻恰切,以洁白美丽的梨花喻写出梨花姑娘的鲜明形象、纯美心灵;具有深刻的象征意义,以自然界梨花的美化环境象征出梨花姑娘的帮助路人。

8指定学生朗读课文。

要求缓急轻重得当,读出感情色彩。

总结本节课所学的知识,让学生对知识形成一个系统

作

业

设

置

进一步体会本篇叙述故事、结构篇章的特点和作用。

板

书

设

计

14.驿路梨花

梨花衬托姑娘心灵纯美

引句开拓境界深化主题

故事情节波澜起伏

结构形式回环递进

改

进

与

创

新

梨花在文章中多次出现,找到文中对梨花描写的句子,并分析其作用。

标题“驿路梨花”在文中有着多重含义,结合文章的主旨,分析“驿路梨花”的含义。

授课

教师

课时计划

课时

授课

日期

课题

15.最苦与最乐

共1课时

授课

班级

第1课时

教

学

目

标

1、了解作者的生平及为人处世的态度识记、积累文中的生字词。

2、领会作者对人生价值的思考学习课文在论述过程中展现中心论点的写法。

3、树立对家庭、社会、国家、自己的责任感对人生观的思考对责任的思考训练严密的思维能力和语言表达能力。

4、体悟作者伟大的智慧及苦乐观。

树立对社会、对他人、对自己的责任感。

重点

学习课文展现中心论点的写法。

难点

体悟作者伟大的智慧及苦乐观。

课堂

类型

自读课

教学

用具

板书

预设

教学内容

落实方式(双边活动设计)

教

学

流

程

一、新课导入

小时候大人们告诉我黄连最苦。

现在我告诉你们出去旅游最乐。

同学们你们也来说说什么最苦什么最乐。

刚才我们谈了对“最苦”和“最乐”的看法那么还有一个人没有发言它就是饮冰室主人——梁启超。

今天,我们就来学习他的文章——《最苦与最乐》听听他认为什么是“最苦”,什么是“最乐”。

二、新授课

1.了解作者生平及写作背景。

2、梁启超,字卓如,号任公,近代改良主义思想家、教育家。

广东新会人。

早年求学于

广州学海堂。

1889年中举人。

1891年至1894年从康有为受学于广州万木草堂。

1895年赴北京参加会试随康有为发起“公车上书”。

学生畅所欲言

教师介绍,学生了解。

预设

教学内容

落实方式(双边活动设计)

教

学

流

程

次年在上海主编《时务报》,发表《变法通议》等。

主张“变法”“育人才”“开学校”“变科举”等。

1897年任长沙时务学堂中学总教习宣传民权平等学说和变法主张。

1898年参与戊戌变法。

以六品衔办京师大学堂、译书局。

变法失败流亡日本,先后办《清议报》和《新民丛报》,坚持立宪保皇,介绍西方社会、政治、经济、文化学说。

在当时有较大影响。

晚年任清华学校研究院导师。

著有《饮冰室全集》。

2.校正字音

揽失意达观契约监督

排解循环如释重负海阔天空

悲天悯人

3.整体感知,默读课文,理清条理

全文共5个自然段可以分为三个部分

第一部分(1、2)论述“负责任是人生最大的痛苦”。

第二部分(3)论述“尽责任是人生最大的快乐”。

第三部分(4、5)论述“人生当勇于负责,而不能逃避责任”。

4.品味精彩语段

1、“凡属我受过他好处的人我对于他便有了责任。

凡属我应该做的事而且力量能够做得到的,我对于这件事便有了责任。

凡属我自己打主意要做一件事便是现在的自己和将来的自己立了一种契约。

便是对于自己加一层责任。

”这是个句式灵活的排比。

在第二个句子中加了“而且力量能够做得到的”

多媒体出示生字词,学生读,教师明确字音。

学生以小组为单位,讨论精彩语句的含义。

教师引导学生分析。

教

学

流

程

第三个句子中加了“现在的自己和将来的自己立了一种契约”这样使句子的表述更准确更形象。

同时这里用了三个“凡”来表示这些情况的普遍与广泛。

同时也对各种复杂的情况加以仔细的分类。

可见作者对这个大问题的谈论多么

审慎。

2、“所以我说人生没有苦痛便罢若有苦痛当然没有比这个更重的了。

”——这句话中

的“这个”指的是什么呢根据上文看前面说了“一日应尽的责任没有尽”、“一生应尽的

责任没有尽”所以只理解为其中的一个方面就是不对的所以这里的“这个”指的是“应

尽的责任没有尽”。

三、小结

教师明确总结。

教师总结本课内容。

作

业

设

置

1.摘抄文中你喜欢的句子

2.完成本课练习册

板

书

设

计

15、最苦与最乐

梁启超

最苦:

负责任是人生最大的痛苦、负责任、对人、对事、对己

最乐:

尽责任是人生最大的快乐、尽责任、人生第一件乐事。

苦中真乐:

人生当勇于负责任、而不能逃避责任

改

进

与

创

新

教学中,首先可以让学生在诵读课文的基础上感知文本大意。

其次,让学生自主搜集有效信息,交流收货,在教师的帮助下整合相关信息。

最后,引导学生理清文章脉络,对重点词句进行感悟。

授课

教师

课时

授课

日期

课题

16.短文两篇

共3课时

授课

班级

第1课时

教

学

目

标

1.了解“铭”这种古代文体及其特点。

2.积累文言词汇,理解文章内容,品味“片言明百意”的语言 。

3.感受并理解作者高洁的品质、安贫乐道的情趣和豪迈的气概。

重点

朗读并分析文章的内容

难点

体会作者的思想感情,理解文章的主旨

课堂

类型

新授课

教学

用具

多媒体

预设

教学内容

落实方式(双边活动设计)

教

学

流

程

一、设问导入

提一个问题让大家选择一下:

设有一个王公大厦,要得到它,须说若干句违背自己良心的话,做若干件伤天害理的事;设有一简陋室,那里绿色可人,有知音相伴,只要你想拥有它便在你的眼前。

你要哪个?

恭喜你,你的选择居然与一名唐代大名鼎鼎的诗人不谋而合,他便是刘禹锡。

你有望成为新时代的刘禹锡!

还是让我们来看一看刘禹锡的《陋室铭》吧!

二、文体——铭

古代刻在器物上用来警戒自己或者称述功德的文字,叫“铭”,后来就成为一种文体。

这种文体一般都是用韵的。

三、初遇刘禹锡

1、作者简介

(提示:

名、时、地、著、评)

给学生一分钟记忆的时间,当堂课进行提问。

学生看到课件后自由发言,

教师由此导入本课作者——刘禹锡。

学生一般选择后者

提问学生“铭”是什么,学生可根据书下注释进行准确叙述。

学生参照课前预习回答:

刘禹锡,字梦得

唐

洛阳

《刘梦得文集》

“诗豪”

预设

教学内容

落实方式(双边活动设计)

教

学

流

程

2.写作背景

刘禹锡因参加王叔文的政治革新运动得罪了当朝的权贵,被贬成安徽省和州通判。

按当时规定,他应住衙门里的三间屋子。

可是和州知县见他被贬而来,便多方刁难。

半年时间连搬三次家,住房一次比一次小,最后成了一间陋室。

在此情景下,刘禹锡提笔写了《陋室铭》一文。

四、朗读,结识刘禹锡

1.课件展示原文,并将韵脚用红色进行标注。

2.教师配乐范读课文

要求:

听清字音、听出节奏、感悟语气

3.学生练读课文

4.两名学生进行配乐范读,教师点评

5.学生配乐齐读课文

1.通过类比引入本文所言之物——陋室

2.作者通过陋室环境、友人交往、生活逸事三个方面证明“陋室不陋”

3.结尾“诸葛庐”“子云亭”自比古人,并用孔子的话证明“斯是陋室,惟吾德馨”

对其写作背景进行了解,可以更好的理解本文的主旨。

1.小组合作,通译全文,教师进行巡视指导

2.小组合作逐句翻译课文内容

生配乐反复诵读《陋室铭》,并尝试背诵全文

作

业

设

置

1.有感情地朗诵课文并背诵课文。

2.收集一些你喜欢的座右铭,与其他人交流讨论。

板

书

设

计

陋室铭

刘禹锡

德馨

陋室不陋

山景古

水人贤

类事自

比比

托物言志

改

进

与

创

新

本课两篇短文文字较为浅显,适宜培养学生自主学习的习惯。

教学时,可以先布置预习,用作业纸的形式,要求学生通读课文,了解大意,再对照注解,疏通文意,熟读课文,发现自己学习上的疑问,以备上课讨论。

授课

教师

课时计划

课时

授课

日期

课题

16.短文两篇

共3课时

授课

班级

第2课时

教

学

目

标

1.积累相关文学常识和常用古文词汇。

2.学习本文托物言志的写法。

3.学习作者洁身自好的高洁品格。

重点

学习本文托物言志的写法。

难点

理解本文的象征意义。

课堂

类型

新授课

教学

用具

板书多媒体

预设

教学内容

落实方式(