志愿服务提高培训指引——认识心智障碍者【模板】.docx

《志愿服务提高培训指引——认识心智障碍者【模板】.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《志愿服务提高培训指引——认识心智障碍者【模板】.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

志愿服务提高培训指引——认识心智障碍者

何乃柱 支海云

一、目的

●提高参与者对心智障碍者和心智障碍知识的认识和了解

●让参与者学习如何与心智障碍者开展活动

二、培训要点

1、什么是心智障碍?

根据美国智能障碍协会之定义,心智障碍是指在发展期间〈自受胎到满十八岁〉,智力功能显著低於常态,同时伴随有适应性行为方面的缺陷。

当我们说一个人是心智障碍者时,就是说他在学科学习和处理日常生活以及对周围事物的了解和环境的适应能力方面,比同年纪的同伴显著缓慢。

参见资料中国台湾家長總會编:

《如何協助我們永遠的寶貝》。

心智障碍者的类型主要有:

(1)自閉症。

(2)亞斯柏格症候群。

(3)唐氏综合症。

(4)智力障礙即智能障碍。

(5)腦性麻痺即脑瘫。

(6)癫痫等。

摘自中国台湾學習障礙協會:

《心智障碍者简介》,身心障礙資訊服務網http:

//disable.yam.org.tw/

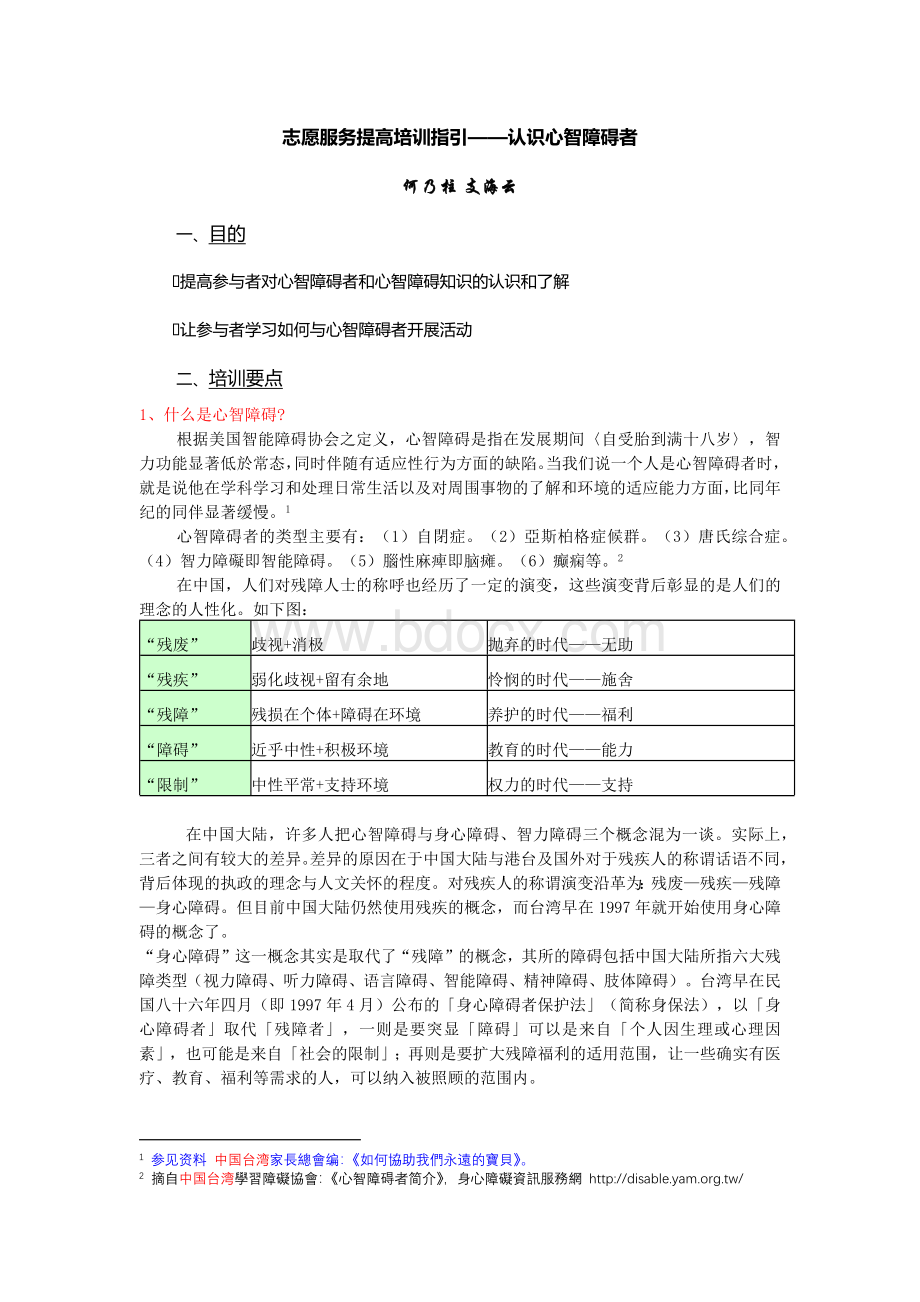

在中国,人们对残障人士的称呼也经历了一定的演变,这些演变背后彰显的是人们的理念的人性化。

如下图:

“残废”

歧视+消极

抛弃的时代——无助

“残疾”

弱化歧视+留有余地

怜悯的时代——施舍

“残障”

残损在个体+障碍在环境

养护的时代——福利

“障碍”

近乎中性+积极环境

教育的时代——能力

“限制”

中性平常+支持环境

权力的时代——支持

在中国大陆,许多人把心智障碍与身心障碍、智力障碍三个概念混为一谈。

实际上,三者之间有较大的差异。

差异的原因在于中国大陆与港台及国外对于残疾人的称谓话语不同,背后体现的执政的理念与人文关怀的程度。

对残疾人的称谓演变沿革为:

残废—残疾—残障—身心障碍。

但目前中国大陆仍然使用残疾的概念,而台湾早在1997年就开始使用身心障碍的概念了。

“身心障碍”这一概念其实是取代了“残障”的概念,其所的障碍包括中国大陆所指六大残障类型(视力障碍、听力障碍、语言障碍、智能障碍、精神障碍、肢体障碍)。

台湾早在民国八十六年四月(即1997年4月)公布的「身心障碍者保护法」(简称身保法),以「身心障碍者」取代「残障者」,一则是要突显「障碍」可以是来自「个人因生理或心理因素」,也可能是来自「社会的限制」;再则是要扩大残障福利的适用范围,让一些确实有医疗、教育、福利等需求的人,可以纳入被照顾的范围内。

身心障碍的范畴,比心智障碍要大;而心智障碍的范畴比智力障碍(即智能障碍,中国大陆称为智力残疾)大。

2、心智障碍者的类型

1)智能障碍者(简称智障,被比喻为蜗牛)

1、对于智障的界定,2002美国智能协会(AAIDD)对其做出的定义是:

智力障碍是智力功能(IQ)和适应行为方面存在实质性限制的一种障碍,主要表现在概念、社交和实用的适应能力方面(2002AAMR定义,Luckassonetal.,1993)。

智力障碍发生在18岁以前。

用“十八岁以上”来界定主要是方便在医学上因病患或行为失常做区别,如老人痴呆。

适应能力表述为概念化技能,社会技能和实践技能(ConceptualSkills,SocialSkillsandPracticalSkills)。

其中:

概念化技能包括:

接受性和表达性语言,阅读和写作,金钱概念(含数字有关的一切)和自我引导。

社会技能包括:

人际关系,责任,自我尊重,信任,真诚,遵守规则,服从法律和避开危险等;

实践技能包括:

个人生活自理技能,使用日常工具的活动能力,职业技能和维持安全环境。

2、ICF对智障的最新定义

ICF是指国际功能、障碍和健康分类(InternationalClassificationofFunctioning,DisabilityandHealth)。

2010年ICF对智障进行了最新的界定:

智力残疾,是指智力显著低于一般人水平,并伴有适应行为的障碍。

此类残疾是由于神经系统结构、功能障碍,使个体活动和参与受到限制,需要环境提供全面、广泛、有限和间歇的支持。

3、中国大陆一般是根据IQ即智商测试来确定残障等级,虽然不合适但是一直在沿用:

智力障碍分类(AAMR1983年分类系统)

智商IQ(分)

类别

等级

教育性分类

心智年龄

行为表现

50-55—70

轻度

四级

可教育类

9-12岁

在0-5岁时在感觉运动方面损害不严重,能发展一些社会能力,成年可生活自理,可掌握一些职业技能。

35—40—50-55

中度

三级

可训练类

6-9岁

学龄前一般可学会与人说话、与人交往,可学会一般的生活自理能力;若上到小学二年级再难升班。

20—25—35-40

重度

二级

严重的多重障碍

3-6岁

常伴有癫痫等神经障碍及躯体畸形;出生后不久就会表现出明显差异、语言能力差。

年龄稍大阶段能说简单句子,极少交流语言、缺乏抽象概念,经过训练也很难达到生活自理。

20或25以下

极重度

一级

严重的多重障碍

0-3岁

兼有严重的神经障碍和躯体畸形,甚至不会站立和行走,通常不能分别亲人,不能表示最简单需求,情绪反应极原始。

2)自闭症(摘自北京星星雨教育研究所网站,自闭症者被称为星星的孩子)

1. 孤独症是一种现代社会的疾病吗?

回答:

"孤独症"这一概念是由美国精神病医生LeoKanner于1943年提出并确定下来的。

但孤独症的现象则是在其概念被确定之前就已经存在了,可以说孤独症有一个很长的过去,但却有很短的历史。

即孤独症这种疾病的发生与现代社会的环境没有直接的联系。

2. 孤独症和自闭症有什么关系?

回答:

"孤独症"和"自闭症"同为英文Autism 一词的中译名。

"孤独症"主要被中国大陆地区的医学及特殊教育界所使用;"自闭症" 则是在中国大陆以外的台湾、香港、地区,亦包括日本、新加坡、马来西亚等使用汉字或汉语的国家和地区使用。

Autism 一词源于希腊语"autor",原意为自我,用来描述孤独症患者的突出特征 -- 他们的自我兴趣。

3. 孤独症就是性格孤僻吗?

回答:

初听到"孤独症"或"自闭症"的人,往往联想到性格孤僻或内向,即把它与某类纯心理障碍疾病联系起来,认为这孩子一定是受到某种来自外界环境的刺激而发生障碍。

也曾有人认为是因为他们往往有一个不良的家庭气氛,如父母性格怪异,或母亲忙于工作而使孩子在发育早期(婴幼儿阶段)受到忽视……等等,这类被称做 "心理环境"的因素被研究结果所否认。

研究结果表明孤独症的发生与大脑系统的生理结构异常有关系,只是目前尚无法确定是什么原因导致大脑系统的异常结构。

虽然孤独症并非为纯心理方面的障碍,但有心理障碍疾病的人,由于其在感知加工功能方面受到影响,也可能引发孤独症表现。

4. 孤独症儿童会有心理障碍吗?

回答:

虽然该孤独症并非是纯心理障碍疾病,但并不能忽视孤独症儿童的心理障碍,与此相反,在与孤独症儿童接触或对他们进行干预训练时,必须考虑到他们的心理特点。

孤独症儿童由于其社会交往能力非常弱,很难与周围的人发生正常的沟通行为,这就会使他产生心理结构异常,发生孤独症患者所特有的心理障碍。

换句话说:

就象盲人、聋人、肢体残障者会由于他们自身的障碍产生心理压力一样,孤独症患儿在成长过程中,也会由于他们的孤独症障碍产生心理上的发育偏差和异常。

最常见的现象就是:

在与他人的交往当中表现出愈来愈退缩的结果,如:

玩弄自己身体的某一部分,依恋某件物品或某项单一的活动;在必须与人对话时移开目光或跑开;看似莫名其妙的哭闹或笑;伤害自己的身体或攻击他人等。

5. 孤独症有什么特征呢?

回答:

孤独症儿童的症状表现主要从观察其行为特征中得知,具体症状行为表现如下:

Ⅰ 人际关系障碍〖没有依恋行为〗不理人、自己玩自己的;不粘人,(不会像一般孩子一样缠着大人不放,喜欢大人抱他、逗他、陪他玩)。

有人形容他们把父母视为“生活的工具”,要吃什么东西才去拉妈妈的手,(而不是“情感对象”)平常没事就不理妈妈。

〖对亲人和生人的反应没有很大的差别〗看到妈妈来了,爸爸下班了,不会表现出特别高兴,常常是没有什么反应;看见陌生人也不害怕,不认生。

〖对人际关系不感兴趣〗对团体游戏活动不感兴趣,很少主动找人玩,很少主动参与一群人的交谈,也很少能和他人维持真正持久的友谊。

随年龄增长,有些会在人际关系上有所进步,但仍表现出对“人”不感兴趣的特征。

Ⅱ 沟通障碍〖语言沟通障碍〗即通常所说的语言发育迟缓。

许多家长之所以带孩子到医院,就是因为“几岁了,还不会说话。

”主要表现还有:

咬字不清,说话速度太快,音调太高或太低;说个别字词、而不说完整的句子;仿说现象明显,如背诵诗歌、广告词,或重复他人的问题;难以交谈,如被动回答,答非所问,重复提问,话题单一;人称代词错用,常常是不用人称代词,“我”与“你”混淆。

〖非语言沟通障碍〗不使用眼神传达信息或感情,眼光常飘忽不定;不会用手势、表情、身体动作与妈妈或其他人交流。

Ⅲ 刻板行为〖对人、物的固定反应〗对亲人或生人说固定的话,做固定的动作,不懂得应因人、因时、因地不同而有所变化;对待玩具或某些物品有固定的摆放或摆弄方式;对于某些物品有依赖性。

〖日常生活中有固定的仪式〗往往表现在吃饭前后、睡觉前后,上厕所前后及出门前和刚回家时,会说固定的话,做固定的动作,这些都被称做仪式性的行为。

〖自我刺激〗很多孤独症的孩子,对自己的身体有固定的“使用方法”,例如:

斜眼看人,走路踮脚尖,玩自己的声音(叫、笑、自言自语)用手摸嘴唇、耳朵或其他身体部位,玩手指、拍手、跺脚,身体前后摇晃,原地转圈等。

Ⅳ 对外界 反应异 常〖反应过弱〗很多孤独症的父母形容孩子“听而不闻”、“视而不见”,因而有过带孩子去看耳鼻喉科的经历。

他们常表现出一种事不关已,若无其事的样子,好象永远活在自己的世界里,外界发生的事情沾染不到他们。

〖反应过强〗也有很多孤独症的孩子,对日常生活中一些微小的改变,以及一般人不以为然的小刺激,他们却有很强烈的反应,如用双手捂住耳朵,好象能听到旁人感觉不到的声音刺激,也有人对某些气味、色彩、形状、质感等反应过于兴奋或恐惧。

6. 孤独症是怎么得的呢?

回答:

孤独症的发病原因至今不明,但可以肯定有神经生理方面的变异。

遗传曾被认为是重要的影响因素之一,目前全世界都在进行有关病因的研究,但研究结果尚不能证明遗传是唯一造成孤独症的原因。

另一条线索集中在寻找脑功能的变异上。

在脑系统的不同区域都发现了各种变异的存在,目前可以肯定脑部大范围区域的神经生理损伤是重要的因素。

总之,关于孤独症的发病原因,最新研究的结果趋向于“多因素致病”说,即不只有一种导致患病的因素。

7. 孤独症是一种后天的疾病吗?

回答:

虽然对孤独症发病原因的研究尚没有实质性的突破。

但那种认为孤独症是由于后天环境原因所致的说法已被否定。

目前一致认为患儿脑部的损伤在出生前或产程中就已经产生了。

作为诊断的一条重要标准就是“患儿在三十六个月之前即有症状表现”。

8. 如何确定孩子患有孤独症呢?

回答:

首先,当发现您的孩子有语言发育迟缓的现象时,要带孩子到医院去检查。

一般是由儿童精神科的医生进行诊断。

有位美国精神科医生曾说过:

“如果您的孩子在说话方面比别的孩子弱,首先怀疑他是否可能患有孤独症。

”

由于在孤独症的发病部位及致病因素方面还没有准确的实验数据及有效的检测工具,因此诊断的依据不是化验或仪器检测结果,而是根据幼儿异常的外在行为表现,至二十世纪五十年代全世界曾有近四十种诊断标准体系,但随着时间的推移,有两种标准体系逐步赢得了各国普遍的认可,它们是DSM(美国精神医学会的精神障碍诊断与统计手册)和ICD(国际疾病分类——世界卫生组织出版)。

9. 孤独症与听障(失聪)的区别是什么?

回答:

听障儿童即我们常说的聋哑儿童,是因为个别感觉器官(听觉系统)受损所致。

虽然他们因为失去听力而发生语言障碍(失去用语言表达的能力),但他们不会因此而失去主动观察、了解及与外界交往的兴趣。

听障儿童会用身体动作、眼神、面部表