环境影响评价技术方法精讲资料一.docx

《环境影响评价技术方法精讲资料一.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《环境影响评价技术方法精讲资料一.docx(52页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

环境影响评价技术方法精讲资料一

2012年《环境影响评价技术方法》精讲资料一

一、精讲班的特点

讲课之前,我首先介绍精讲班的授课特点。

精讲班是对教材各章的详细讲解,重要考点辅之以典型的例题分析,使学员对教材的内容有一个全面系统的把握;我们在每讲后面配有课堂练习(15道左右),帮助学员强化各章所学知识;课程讲完后,会给出一套模拟试题,帮助学员检测精讲班的学习效果;适合于刚开始复习的学员或者通读完一遍教材后的学员。

二、教材变化

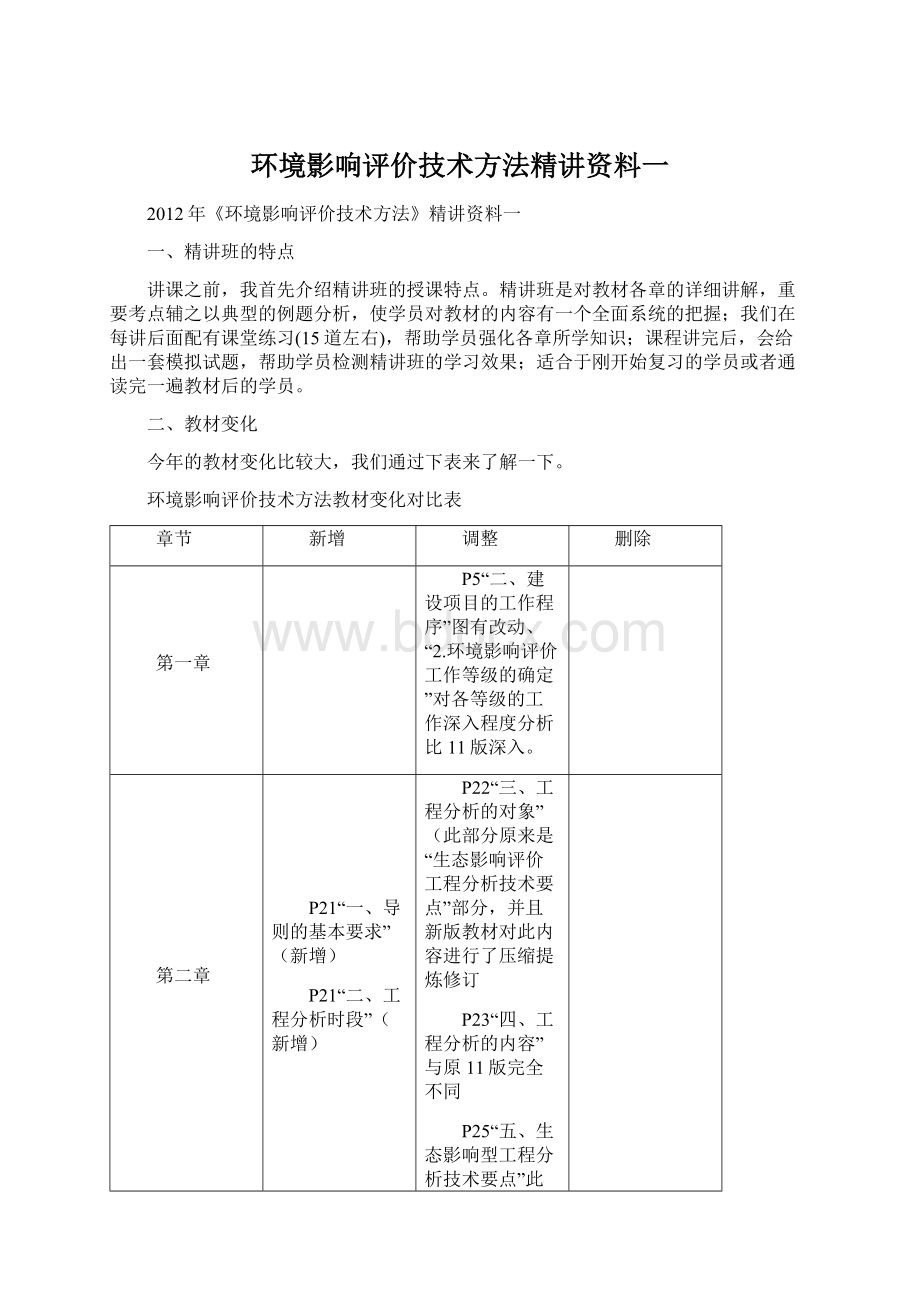

今年的教材变化比较大,我们通过下表来了解一下。

环境影响评价技术方法教材变化对比表

章节

新增

调整

删除

第一章

P5“二、建设项目的工作程序”图有改动、“2.环境影响评价工作等级的确定”对各等级的工作深入程度分析比11版深入。

第二章

P21“一、导则的基本要求”(新增)

P21“二、工程分析时段”(新增)

P22“三、工程分析的对象”(此部分原来是“生态影响评价工程分析技术要点”部分,并且新版教材对此内容进行了压缩提炼修订

P23“四、工程分析的内容”与原11版完全不同

P25“五、生态影响型工程分析技术要点”此标题在11版教材中也有,但是内容完全不同,而且12版教材中从公路项目、管线项目、船运码头项目、油气开采项目、水电项目等不同项目进行分析

第三章

P45“3.评价范围内的污染水平和变化趋势分析”(新增)

P52“6.特殊气象条件分析”(新增)

P76“二、水文学的一些基本概念”(新增)

P80“2.地下水的埋藏条件”(新增)

P83“4.含水层、隔水层与弱透水层”增加了一个关于弱透水层的例子及附图

P83“5.地下水形成条件”(新增)

P87图3-22及P88图3-23新增

P89增加了关于“地下水补给区”的定义

P89“②地水的径流类型”新增

P91“8.水文地质单元”(新增)

P91“9.地下水系统”(新增)

P91“10.地下水的动态与均衡”(新增)

P92“12.地下水化学性质”(新增)

P96新增了调查任务、

P97此处实质是(新增)了调查方法

P97“五、地下水环境地面调查”(新增)

P103“六、环境水文地质问题调查”(新增)

P110“七、环境水文地质试验”(新增)

P116“八、水文地质参数”(新增)

P126“2.地下水脆弱性影响因素”(新增)

P136“1.生态现状调查要求”(新增)

P141“6.水库渔业资源调查”(新增)

P142“7.海洋生态调查”(新增)

P164“3.列表清单法”(新增)

P166“4.图形叠置法”(新增)

P167“5.景观生态学法”(新增)

P168“6.系统分析法(新增)”

P169“2.生态敏感区的识别”(新增)

P38“1.大气污染源调查与分析对象”加了一段话表达重点关注的方面

P42对收集的资料、监测因子、监测时间、监测点位等内容进行了强调。

P42“2.空气质量现状监测数据的有效性分析”(内容更饱满)

P44“三、大气环境质量现状评价方法”代替11版教材中为“三、大气环境质量现状监测”

P44“1.监测结果统计分析内容”进行了精减浓缩

P44“2.现状监测数据达标分析”(原为11版教材6.监测结果统计分析中的

(1),并且内容也改了)

P80“地下水的概念”修订

P82“3.包气带和饱水带”(修订,11版为包气带和非饱和带)

P85“6.地下水的分类”(在11版的基础上进行了修订,P87对潜水的解释进行了强化,并且增加了关于潜水和承压水的图

P89将11版教材中的径流方向与径流强度合并,内容未变

P94“14.常用的水文地质参数”(未改)即11版教材中的“7.几个重要的水文地质参数”

P96“调查目的进行了修订”

P133“1、环境噪声测量标准方法”中的建筑施工场办噪声测量执行GB12523—2011。

P137“2.调查内容”及“3.调查方法”均进行了修订

P149“8.遥感—地理信息系统—全球定位系统技术的应用”进行了修订

P163“1.生态现状评价要求”进行了修订

删除了“大气环境质量现状监测”中的监测因子、监测制度、监测布点、监测采样、同步气象资料要求;

删除了地下水中的“含水岩组”的概念;

删除了“地下水调查原则”;

删除了“地下水调查内容”;

第四章

内容完全未变。

第五章

内容完全未变。

第六章

内容完全未变。

第七章

P228表7-1新增,此表在11版教材中是在P80出现的,并且内容没现在的内容全;

P232“第四节、污水入渗量计算”(新增);

P233“第五节、地下水影响半径计算”(新增);

P237“第六节、地下水影响预测”(新增)

P226“一、地下水运动的基本形式”进行了修订;

P226“二、线性渗透定率”进行了修订;

P229“四、吸附和解吸”进行了修订;

P230“地下水污染特点”进行了修订;

第七节地下水环境保护中的“三、合理规划布局和改进生产工艺”删除了关于农业结构调整的部分;

第八章

内容完全未变。

第九章

P271“第一节、生态影响预测与评价的内容”(新增)

P273“1.生态机理分析法”(新增)

P275“2.指数法与综合指数法”(新增)

P276“4.生产力评价法”(新增)

P278“5.生物多样性评价法”(新增)

P286“第三节、生态风险评价”(新增)

P276“3.类比法”(进行了修订);

删除了11版教材中的“第一节生态环境影响预测与评价基本含义”;

第十章

“一、固体废物的环境影响中污染物进入环境的方式”“2.对水环境的影响”删除了一段举例

第十一章

内容完全未变。

第十二章

内容完全未变。

第十三章

P373“一、生态保护措施的基本要求”(新增第8条)

P384“第七节、地下水污染防治”(新增)

P374“二、生态影响的防护、恢复与补偿原则”(题目由11版的“生态影响的防护与恢复措施”改变而成,且原则由原来的六条原则浓缩为三条原则;

P375“三、减少生态影响的工程措施”(措施之前的一段话,与原来说法不同,现更强调替代方案)

P381“第六节、水土保持措施”中《中华人民共和国环境影响评价法》的规定取代了11版《建设项目环境保护管理条例》的相应规定。

其他主体内容未改

第十四章

内容完全未变。

第十五章

内容完全未变。

三、考试题型:

1.单项选择题。

(本部分共有50题,每题1分,共50分。

每题的备选项中,只有1个最符合题意,选对得分,错选,不选,多选均不得分)。

2.不定项选择题。

(本部分共50题,每题2分,共100分。

每题的备选项中至少有1个符合题意。

多选、错选、少选均不得分)。

四、考点分析

往年考试题分布表

第二章、第二节:

生态影响型建设项目工程分析

我们先讲解第二章第二节的内容稍后我们再讲解第二章第一节的内容

大纲中知识点的整体结构

一、工程分析

二、环境现状调查与评价

三、环境影响识别与评价因子筛选

四、环境影响预测与评价

五、环境保护措施

六、环境容量与污染物排放总量控制

七、清洁生产

八、环境风险分析

九、环境影响的经济损益分析

十、建设项目竣工环境保护验收监测与调查

第一部分、工程分析

主要知识点讲解:

由于建设项目对环境影响的表现不同,可以分为以污染影响为主的污染型建设项目的工程分析和以生态破坏为主的生态影响型建设项目的工程分析。

一、生态破坏型建设项目工程分析

(一)掌握生态影响型项目工程分析的主要内容

生态影响武进建设项目工程分析的内容应结合工程特点,提出勘察期、施工期、运营期和退役期,重点是施工期和运营期的影响和潜在影响因素,具体内容如下:

工程分析项目

工作内容

基本要求

1.工程概况

一般特征简介

工程特征

项目组成

施工和营运方案(给出工程布置示意图)

比选方案

工程组成全面,突出重点工程

应给出地理位置图、总平面布置图、施工平面布置图、物料(含土石方)平衡图和水平衡图等工程基本图件。

2.项目初步论证

法律法规、产业政策、环境政策和相关规划符合性;

选址选线、施工布置和总图布置合理性;

清洁生产和区域循环经济可行性

从宏观方面进行论证,必要时提出替代或调整方案

3.影响源识别

工程行为识别

污染源识别

重点工程识别

原有工程识别

从工程本身的环境影响特点进行识别,确定项目环境影响的来源和强度

4.环境影响识别

社会环境影响识别

生态影响识别

环境污染识别

应结合项目自身环境影响特点、区域环境特点和具体环境敏感目标综合考虑

5.环境保护方案分析

施工和营运方案合理性

工艺和设施的先进性和可靠性

环境保护措施的有效性

环保设施处理效率合理性和可靠性

环境保护投资合理性

从经济、环境、技术和管理方面来论证环境保护方案的可行性

6.其他分析

非正常工况分析

事故风险识别和源项分析

防范与应急措施

可在工程分析中专门分析,也可纳入其他部分或专题进行分析

例题:

1.生态影响型建设项目工程分析中的影响源包括(AD)。

A.工程行为

B.人类活动

C.社会活动

D.污染源

(二)掌握生态影响的源和强度的分析内容与方法

方法:

根据评价项目自身特点、区域的生态特点以及评价项目与影响区域生态系统的相互关系,确定工程分析的重点,分析生态影响的源及其强度。

主要内容应包括:

(1)可能产生重大生态影响的工程行为;

(2)与特殊生态敏感区和重要生态敏感区有关的工程行为;

(3)可能产生间接、累积生态影响的工程行为;

(4)可能造成重大资源占用和配置的工程行为。

实际上,生态影响的源就是工程永久和临时占用的各类土地及面积,以及施工方式和营运方式。

即生态影响的源就是占用了土地,占用土地的面积就是源强,当然影响的强度还与施工和营运方式有关。

(三)熟悉项目施工期、运行期主要生态影响途径的分析方法。

工程分析时段应涵盖勘察期、施工期、运营期和退役期,即应全过程分析,其中以施工期和运营期为调查分析的重点。

1.施工期的施工活动对生态影响的途径,

主要通过不同施工方案、施工工艺及施工场地布设使区域地形地貌发生改变,地表植被遭到破坏,致使不同土地利用类型的生产能力及利用方向发生改变,

或者由于生态因子的变化使自然资源受到影响。

此外施工人员施工活动对生态也将产生影响。

2.运行期对生态影响的途径,主要是不同营运方案以及突发环境风险事故导致不同生态影响。

工程运行或突发环境风险事故改变了区域空间格局、土地和水体的利用状况,进而影响自然资源状况。

例题:

1.施工期的工程措施对生态影响途径分析,主要包括施工人员施工活动、机械设备使用等使(B)改变,使土地和水体生产力及利用方向发生改变。

A.大气、地形地貌

B.植被、地形地貌

C.植被、声环境

D.地形地貌

第二章、第一节:

污染型建设项目工程分析

第一部分、工程分析

二、污染型建设项目的工程分析

(一)掌握建设项目工程分析的基本内容和技术要求

知识点:

对于环境影响以污染因素为主的建设项目来说,工程分析的主要内容通常包括以下六个方面:

工程分析项目

工作内容

工程概况

工程一般特征简介

物料与能源消耗定额

项目组成

工艺流程及产污环节分析

工艺流程及污染物产生环节

污染物分析

污染源分布及污染物源强核算

物料平衡与水平衡

无组织排放源统计及分析

非正常排放源强统计及分析

污染物排放总量建议指标

清洁生产水平分析

清洁水平分析

环保措施方案分析

分析环保措施及所选工艺及设备的先进水平和可靠程度

分析与处理工艺有关技术经济参数的合理性

分析环保措施投资构成及其在总投资中占有的比例

总图布置方案分析

分析厂区与周围的保护目标之间所定防护距离的安全性

根据气象、水文等自然条件分析工厂和车间布置的合理性

分析环境敏感点处置措施的可行性

(二)熟悉工程选址可行性和总图布置合理性分析中需要关注的主要环境问题

知识点:

总图布置方案与外环境关系分析:

1.分析厂区与周围的保护目标之间所定卫生防护距离的可靠性。

合理布置建设项目的各构筑物及生产设施,给出总图布置方案与外环境关系图。

图中应标明:

①保护目标与建设项目的方位关系;

②保护目标与建设项目的距离;

③保护目标的内容与性质。

2.根据气象、水文等自然条件分析工厂和车间布置的合理性。

在充分掌握项目建设地点的气候、水文和地质资料的条件下,认真考虑这些因素对污染物的污染特性的影响,合理布置工厂和车间,尽可能减少对环境的不利影响。

3.分析对周围环境敏感点处置措施的可行性。

(如搬迁、防护等)

复习关键点:

1.总图布置方案分析的内容。

2.对于防护距离正确认识。

3.要给出总图布置方案与外环境关系图。

其中要标明哪三个方面。

例题:

1.总图布置方案与外环境关系应标明(ABDE)

A.保护目标与建设项目的方位关系

B.保护目标与建设项目的距离

C.比例尺

D.保护目标的内容与性质

E.风向玫瑰图

(三)掌握物料平衡法、类比法、资料复用法、实测法和实验法的基本原理及计算方法

知识点:

1.物料衡算法

(1)定义

物料衡算法主要用于污染性建设项目的工程分析,是计算污染物排放量的常规和最基本的方法,其原理就是投入系统的物料总量等于产出产品总量与物料流失总量之和。

(2)物料衡算法分类

在工程分析中,根据分析对象的不同,工程分析中常用的物料衡算有总物料衡算;有毒有害物料衡算及有毒有害元素物料衡算。

(3)计算公式

计算通式为:

∑G投入=∑G产品+∑G流失(1-1)

式中:

∑G投入—投入系统的物料总量

∑G产品—产出产品总量

∑G流失—物料流失总量

①总物料衡算公式:

当投入的物料在生产过程中发生化学反应时,可按下列总量法公式进行衡算:

∑G排放=∑G投入-∑G回收—∑G处理—∑G转化—∑G产品(1-2)

式中:

∑G投入—投入物料中的某污染物总量

∑G产品—进入产品中的某污染物总量

∑G回收—进入回收产品中的某污染物总量

∑G处理—经净化处理掉的某污染物总量

∑G转化—生产过程中被分解、转化的某污染物总量

∑G排放—某污染的排放量

②单元工艺过程或单元操作的物料衡算

对某单元过程或某工艺操作进行物料衡算,可以确定这些单元工艺过程、单一操作的污染物产生量。

注意:

在可研文件提供的基础资料比较翔实或对生产工艺熟悉的条件下,应优先采用物料衡算法计算污染物排放量,从理论上讲该方法是最精确的。

2.类比法

(1)定义

类比法是用与拟建项目类型相同的现有项目的设计资料或实测数据进行工程分析的常用方法。

(2)分析对象与类比对象间的相似性和可比性

为提高类比数据的准确性,应充分注意分析对象与类比对象间的相似性和可比性。

主要包括如下三个方面:

①工程一般特征的相似性:

包括建设项目的性质、建设项目的规模、车间组成、产品结构、工艺路线、生产方法、原料、燃料成分与消耗量、用水量和设备类型等。

②污染物排放特征的相似性:

包括污染物排放类型、浓度、强度与数量,排放方式与去向以及污染方式与途径等。

③环境特征的相似性。

包括气象条件、地貌状况、生态特点、环境功能、区域污染情况。

(3)计算公式

类比法常用单位产品的经验排污系数去计算污染物的排放量。

但用此法应注意要根据生产规模等工程特征、生产管理及外部因素等实际情况进行修正。

经验排污系数法公式:

A=AD×M(1-3)

AD=BD—(aD+bD+cD+Dd)(1-4)

式中:

A-某污染物的排放总量

AD—单位产品某污染物的排放定额

M—产品总产量

BD—单位产品投入或生成的污染物量

aD-单位产品中某污染物的量

bD—单位产品所生成的副产物、回收品中某污染物的量

cD—单位产品分解转化的污染物量

dD—单位产品被净化处理掉的污染物量

3.资料复用法

此法是利用同类工程已有的环境影响评价资料或可行性研究报告等资料进行工程分析的方法。

虽然此法较为简便,但所得数据的准确性很难保证,所以只能在评价等级较低的建设项目工程分析中使用。

4.实测法:

通过对既有工程或同类工程或产品的实际测量获得结果或测得相关参数的方法。

5.实验法:

通过模拟实验获得结果或相关参数的方法。

例题:

1.用经验排污系数法进行工程分析时,此法属于(B)。

A.物料衡算法

B.类比法

C.数学模式法

D.资料复用法

2.某企业年投入物料中的某污染物总量9000t,进入回收产品中的某污染物总量为2000t,经净化处理掉的某污染物总量为500t,生产过程中被分解、转化的某污染物总量为100t,某污染物的排放量为5000t,则进入产品中的某污染物总量为(D)t的污染物。

A.14000

B.5400

C.6400

D.1400

(四)掌握使用工艺流程图分析产污环节

知识点:

1.工艺流程应在设计单位或建设单位的可研或设计文件基础上,根据工艺过程的描述及同类项目生产的实际状况进行绘制。

2.环境影响评价工艺流程图有别于工程设计工艺流程图,更关心的是工艺过程中产生污染物的具体部位、污染物的种类和数量。

3.绘制污染工艺流程应包括涉及产生污染物的装置和工艺过程,不产生污染物过程和装置可以简化,有化学反应发生的工序要列出主要化学反应和副反应式。

4.在总平面布置图上标出污染源的准确位置,以便为其他专题评价提供可靠的污染源资料。

复习关键点:

工艺流程图的组成及关键点。

例题:

1.绘制污染工艺流程时,应注意包括(BCD)

A.不产生污染物的过程和装置

B.有化学反应的工序的主要化学反应式和副反应式

C.在总平面布置图上标出污染源的准确位置

D.涉及产生污染物的装置和工艺过程

(五)掌握污染源源强核算的技术要求及计算方法

知识点:

1.污染源源强核算的技术要求

(1)污染源分布及污染物类型及排放量是各专题评价的基础资料,必须按建设过程、运营过程两个时期详细核算和统计。

根据项目评价需要,一些项目还应对服务期满后(退役期)影响源强进行核算,力求完善。

(2)对于污染源分布应根据已经绘制的污染流程图,并按排放点标明污染物排放部位,然后列表逐点统计各种污染物的排放强度、浓度及数量。

(3)对于最终排入环境的污染物,确定其是否达标排放,达标排放必须以项目的最大负荷核算。

比如燃煤锅炉二氧化硫、烟尘排放量,必须要以锅炉最大产汽量时所耗的燃煤量为基础进行核算。

(4)对于废气可按点源、面源、线源进行核算,说明源强、排放方式和排放高度及存在的有关问题。

废水应说明种类、成分、浓度、排放方式、排放去向。

按《中华人民共和国固体废物污染防治法》对废物进行分类,废液应说明种类、成分、溶出物浓度、是否属于危险废物、排放量、处理和处置方式和贮存方法。

噪声和放射性应列表说明源强、剂量及分布。

2.计算方法

(1)新建项目污染物排放量统计

须按废水和废气污染物分别统计各种污染物排放总量,固体废弃物按我国规定统计一般固体废物和危险废物。

并应算清“两本帐”,即生产过程中的污染物产生量和实现污染防治措施后的污染物削减量,二者之差为污染物最终排放量。

统计时应以车间或工段为核算单元,对于泄漏和放散量部分,原则上要求实测,实测有困难时,可以利用年均消耗定额的数据进行物料平衡推算。

(2)技改扩建项目污染物源强

在统计污染物排放量的过程中,应算清新老污染源“三本帐”,即技改扩建前污染物排放量、技改扩建项目污染物排放量、技改扩建完成后(包括“以新带老”削减量)污染物排放量,其相互的关系可表示为:

技改扩建前排放量-“以新带老”削减量+技改扩建项目排放量=技改扩建完成后排放量。

复习关键点:

1.污染源源强核算的技术要点

2.根据建设项目建设性质不同,分清两本帐及三本帐。

例题:

1.污染源分布及污染物类型及排放量是各专题评价的基础资料,必须(C)详细核算和统计。

A.对建设过程

B.对生产运营阶段服务期满两个时期

C.按建设过程、运营过程两个时期

D.按建设过程、生产运营、服务期满三个时期

2.某企业实施改扩建工程,评价范围内相关工程氯气排放量见下表。

该企业氯气的总排放量为(C)。

相关工程

氯气排放量(kg/a)

企业已建工程

500

企业扩建工程

300

企业已建工程改造削减

200

区域替代削减

150

评价区内其他在建项目

250

A.800kg/a

B.700kg/a

C.600kg/a

D.450kg/a

(六)掌握水平衡图分析与水平衡各指标的计算方法

知识点:

在环境影响评价进行工程分析时,必须根据不同行业的具体特点,选择若干有代表性的物料,主要是针对有毒有害的物料,进行物料衡算。

水作为工业生产中的原料和载体,在任一用水单元内都存在着水量的平衡关系,也同样可以依据质量守恒定律,进行质量平衡计算,这就是水平衡。

根据《工业用水分类及定义》(CJ19-87)规定,工业用水量和排水量的关系见图1-1,水平衡式如下:

①取水量:

工业用水的取水量是指取自地表水、地下水、自来水、海水、城市污水及其他水源的总水量。

对于建设项目工业取水量包括生产用水和生活用水,生产用水又包括间接冷却水、工艺用水和锅炉给水。

工业取水量=间接冷却水量+工艺用水量+锅炉给水量+生活用水量

②重复用水量:

指生产厂(建设项目)内部循环使用和循序使用的总水量。

③耗水量:

指整个工程项目消耗的新鲜水量总和。

复习关键点:

1.会分析水平衡图及掌握各指标的计算方法

2.会看图:

从左至右、从上到下为正流向;从右至左为反流向,主要是循环水、回用水。

例题:

1.某工程生产工艺用新鲜水1600m3/d。

生活用新鲜水130m3/d,公用工程用新鲜水260m3/d。

项目循环水24600m3/d,则该工程水重复利用率为(B)。

A.91.5%

B.92.5%

C.92.9%

D.93.9%

解析:

2.某工业车间工段的水平衡图如下(单位为m3/d),该车间的重复水利用率是(C)。

A.44.4%

B.28.6%

C.54.5%

D.40%

解析:

工业用水重复利用率=重复利用水量/(重复利用水量+取用新水量),所以工业用水重复利用率=(40+20)/(40+20+50)=54.5%

3.

1)项目的工业用水重复利用率(78.8%)

工业用水重复利用率=重复利用水量/(重复利用水量+取用新水量)

重复利用水量=1600+400+600=2600

取用新水量=100+200+200+200=700

所以2600/3300=78.8%

2)项目的间接冷却水循环率为(75%)

间接冷却水循环率=间接冷却水循环量/(间接冷却水循环量+间接冷却水系统取水量)

间接冷却水循环量=600

间接冷却水系统取水量=200

所以600/(600+200)=75%

3)项目污水回用率为(46%)

污水回用率=污水回用量/(污水回用量+直接排入环境的污水量)

污水回用量=400

直接排入环境的污水量=90+380=470

所以400/870=46%

(七)掌握污染物无组织排放的统计内容

知识点:

无组织排放是对应于有组织排放而言的,主要针对废气排放,表现为生产工艺过程中产生的污染物没有进入收集和排气系统,而通过厂房天窗或直接弥散到环境中。

工程分析中将没有排气筒或排气筒高度低于15m排放源定为无组织排放。

无组织排放源的统计方法主要有三种:

①物料衡算法。

通过全厂物料的投入产出分析,核算无组织排放量。

②