战汉古玉赏析汉代玉舞人.docx

《战汉古玉赏析汉代玉舞人.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《战汉古玉赏析汉代玉舞人.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

战汉古玉赏析汉代玉舞人

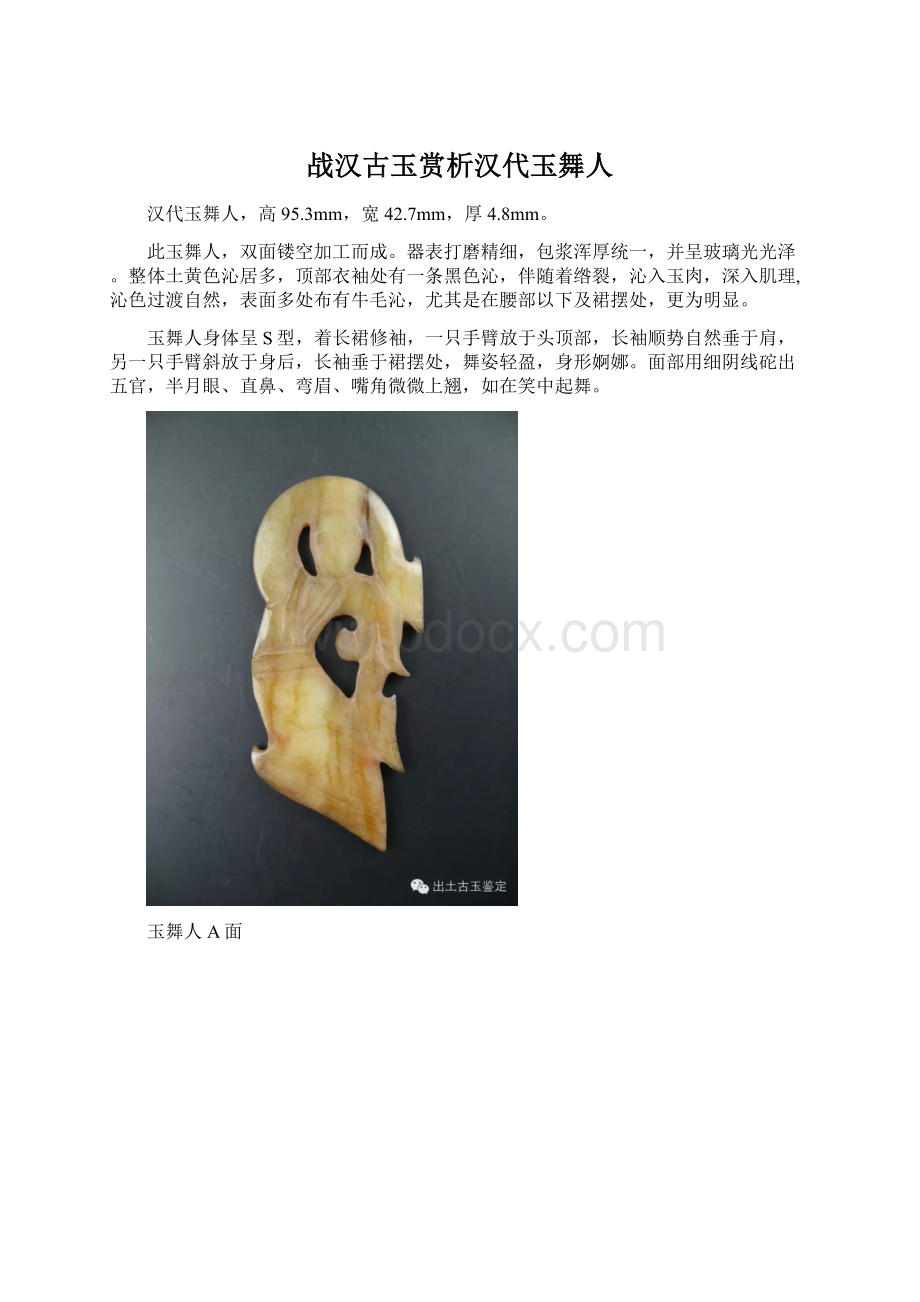

汉代玉舞人,高95.3mm,宽42.7mm,厚4.8mm。

此玉舞人,双面镂空加工而成。

器表打磨精细,包浆浑厚统一,并呈玻璃光光泽。

整体土黄色沁居多,顶部衣袖处有一条黑色沁,伴随着绺裂,沁入玉肉,深入肌理,沁色过渡自然,表面多处布有牛毛沁,尤其是在腰部以下及裙摆处,更为明显。

玉舞人身体呈S型,着长裙修袖,一只手臂放于头顶部,长袖顺势自然垂于肩,另一只手臂斜放于身后,长袖垂于裙摆处,舞姿轻盈,身形婀娜。

面部用细阴线砣出五官,半月眼、直鼻、弯眉、嘴角微微上翘,如在笑中起舞。

玉舞人A面

玉舞人B面

自然条件下反光

左右眼及鼻部加工痕迹特征放大图一

左右眼及鼻部加工痕迹特征放大图二

袖部的绺裂及黑沁色的延续

下裙摆的土蚀土咬

袖部的土蚀土咬痕迹

玉表面的牛毛沁

领口处包浆及研磨砂打磨,在玉表留下的痕迹特点

首先,从入土特征分析:

由上图可见,玉舞人表面打磨精细,包浆非常浑厚,与阴线内外统一,呈玻璃光光泽。

沁色整体为土黄色、赭色以及有少量黑沁,并伴随绺裂沁入玉质内部,而且在腰部以下和裙摆处有牛毛沁顺着玉质肌里分布,袖口和裙摆处局部有土蚀土咬,并发生白化现象。

所有入土特征无处不在,阴线,镂空,游丝毛雕等加工工艺内外特征一致,符合工在先,入土后受环境影响,统一产生各种变化的特点。

衣领处阴线加工,看似好像一次完成,仔细看阴线的宽窄及阴线底部的起伏,还可以看出砣机加工的痕迹特点。

再看阴线底部皮壳光泽,也是和玉表浑然一体。

其次,从加工工艺分析:

从以上放大60倍的照片上,我们可以看出,所有阴线是由较短的砣痕连接而成,特别是在玉舞人面部和腋窝卷云纹转弯处,能更清晰地看到起砣、落砣和接砣痕迹。

在玉舞人侧面及镂空部分,拉丝切割痕迹明显,镂空面可见粗细、深浅、长短不一的打磨痕,且包浆浑厚。

玉表因研磨砂的粗细不均,而造成打磨痕迹的深浅、长短不一等特点。

再次,从形制上分析:

1、玉舞人起源于战国,盛行于两汉。

战国的玉舞人做工细致,纹饰精美,其是在发型上,卷鬓角、呈扇形、两边发束披下。

而汉代不注重发型的修饰,大多为平顶,一只臂借助舞姿放于头顶,长袖顺势垂下。

另一只手臂放于身侧或身后;

2、战国玉舞人面部五官雕工精细、俊美,而汉代玉舞人面部五官雕工简单,不刻意去修饰;

3、在服饰上,战国玉舞人大多衣着较为瘦长,大袖、宽袍、瘦裙,在领口、袖口、飘带、裙边雕有弯曲的阴线作为纹饰;而汉代玉舞人大多为长袖、长袍、束腰,服饰雕刻也非常简单,只用几条简单的阴线来表示纹饰,反而比较着重用夸张的姿态来突出玉人的舞姿。

战国孪生姐妹玉舞人/河南洛阳金村出土/弗里尔博物馆藏

微信shjrsc最后,根据以上综合分析,此玉舞人入土特征明显,制作工艺符合古代的琢玉工艺,形制上晚于战国,因此可以断定此玉舞人为汉代。

[文档可能无法思考全面,请浏览后下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

]