届高三调研测试语文科考试情况分析及教学建议.docx

《届高三调研测试语文科考试情况分析及教学建议.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《届高三调研测试语文科考试情况分析及教学建议.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

届高三调研测试语文科考试情况分析及教学建议

2008届高三调研测试语文科考试情况分析及教学建议

D

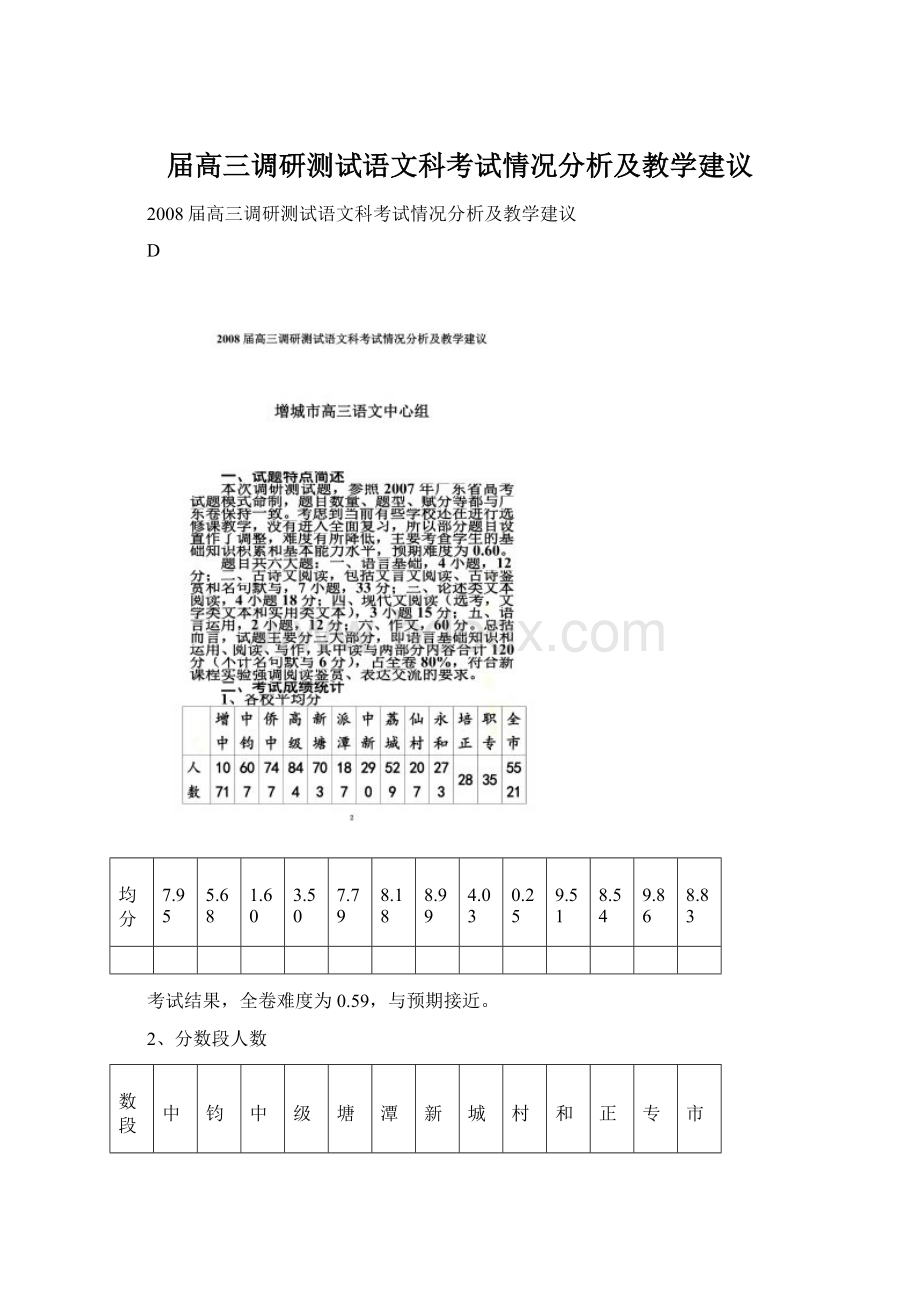

平均分

97.95

95.68

91.60

83.50

87.79

88.18

78.99

84.03

80.25

79.51

78.54

69.86

88.83

考试结果,全卷难度为0.59,与预期接近。

2、分数段人数

分数段

增中

中钧

侨中

高级

新塘

派潭

中新

荔城

仙村

永和

培正

职专

全市

120以上

4

4

110以上

108

27

23

2

13

5

1

5

1

185

100以上

501

212

160

59

125

33

7

46

6

6

1

1156

90以上

880

480

469

279

365

84

52

200

52

46

3

5

2915

80以上

1020

578

661

578

545

148

159

370

122

145

14

12

4352

70以上

1060

598

723

737

639

176

229

457

169

236

22

21

5067

60以上

1068

606

739

806

673

184

271

503

192

257

25

27

5351

50以上

1069

606

743

826

691

187

282

519

203

270

28

29

5453

40以上

1069

607

747

839

697

187

288

521

206

273

28

32

5494

30以上

1071

607

747

843

702

187

289

528

207

273

28

34

5516

30以下

1

1

1

1

1

5

考试人数

1071

607

747

844

703

187

290

529

207

273

28

35

5521

客观题平均

24.95

23.42

22.41

19.80

20.86

20.17

18.11

19.55

18.71

17.87

22.18

16.37

21.44

主观题平均

73.00

72.26

69.19

63.70

66.93

68.01

60.88

64.48

61.54

61.64

56.36

53.49

67.39

全卷平均

97.95

95.68

91.60

83.50

87.79

88.18

78.99

84.03

80.25

79.51

78.54

69.86

88.83

全市考生总人数为5521,120分以上4人,最高分124分;95分以上2043人;90分以上2915人。

选择题得分率为0.65,其中主观题得分率为0.58。

三、答题情况统计

1、客观题

题号

板块

考点

得分率

1

语言基础知识

语音辨读

0.783

2

成语使用

0.888

3

语病辨析

0.414

4

语句衔接

0.767

5

文言文阅读

文言实词

0.511

6

文言虚词

0.624

7

信息筛选

0.616

8

文意理解

0.613

12

论述类文本阅读(必考)

文意理解

0.875

13

文章分析

0.671

2、主观题(抽样)

题目

古诗文阅读

论述类文本阅读

文学类文本(实用类文本)阅读

语言表达

作文

分数

8.67

3.55

8.37

6.89

33.44

抽样数据显示,考生主观题得分率偏低,只有0.52,作文得分率为0.55,远远低于以往考试水平。

四、改卷情况总结

第二大题、古诗文阅读

第9题、断句,考查学生整体把握语句的能力。

能力层级为B级。

在改卷过程中,发现有以下几种读破现象:

1勋仰/骂曰/死反虏汝/何知/促来杀我

2勋仰骂/曰/死反虏汝/何知促/来杀我

3勋仰/骂曰/死/反虏汝/何知/促来杀我

4勋仰骂/曰/死反虏/汝何知促/来杀我

一般而言,断句要注意以下三点:

①通晓大意。

理解断句文字的大意是断句的基础,读破即是理解有误所致。

②注意语言标志,如句首发语词,句末语气助词等。

③把握句式特点,如文言文多用对偶式等。

本题中的“曰”即是一个明显的断句标志。

学生之所以出现上述形形色色的错误,皆因未掌握好断句的相关常识。

第10题句子翻译,本题是考查学生对文言文文意的理解和现代汉语的表达能力。

能力层级为B级。

此题误译漏译现象较严重,如:

第一小题:

①正和因为免遭杀死于是高兴,于是连忙向勋请谢为自己的意诣。

②正和因为被免罪而开心,于是想向勋说谢谢。

③在得到赦免后苏正和感到喜庆,因而到盖勋府上要求道歉。

第二小题:

①羌滇吾是不知勋的为人厚道,于是命人用兵捍制众人说:

“向来长吏的贤人,你被我所杀是上天不允许的。

”

②羌滇吾向来认为盖勋为人厚道,于是用兵器捍卫着众人说:

“盖长史是一位贤能的人,你们杀了他就有负于天下。

”

③羌滇吾以前受到勋的优厚招待,于是就利用兵权威胁众人说:

“原来长史是一位贤能之士,你这些曹军杀他就辜负皇上了。

”

从以上错例可看到,学生对句子中的重要词语的理解出现了不同程度的偏差,以致影响了整句的翻译。

另外,学生对“为……所”、“盖长史贤人,汝曹杀之者为负天。

”的句式也未能正确理解。

第11题诗歌鉴赏,考查学生鉴赏文学作品的形象、艺术技巧等能力。

能力层级为E级。

第一小题要求概括形象的特征,但较多学生却只是简单解释原诗句,或作想象描写,并没有对特征进行准确的概括。

如:

1诗中的梅花有花味幽香,洁白的花朵,不同于桃花、李花的花味的混淆的特点。

2诗中的梅的特征是:

能抵御寒冷,有独特的外表,具有芳香的气味。

3诗中写了梅花的两个特征:

一是梅花生长在冰天雪地的树林中;二是不与桃李等争芳斗艳。

4梅花长在冰雪的林中开放,则不同其它花那样害怕寒冷,梅花还会发出淡淡的幽香。

第二小题要求辨别本诗所用的艺术手法及所表现的作者的思想情感。

学生基本能答出对比或反衬,但也有不少学生胡乱套用记忆中的其他手法,如托物言志、比喻、象征、想象、虚实结合等,企图蒙混过关;而在思想感情方面,要么流于表面,只答“表达了作者热爱梅花的思想感情;表达了梅的顽强与高洁,对他人的无私奉献”,或者过度拔高,凭经验作答,如:

表达了诗人不被重用之后想回归田园的思想感情;表达达诗人厌倦官场生活及对大自然的喜爱之情。

第11题,默写,考查学生对名句名篇的识记,能力层级为A级。

从学生答题情况来看,大多数学生能得到4分以上,失分原因有二:

一是写错别字,二是串句或不会默。

相对来说,写错别字的现象较严重,如,把“千呼万唤始出来”的“始”写成“使”,把“犹抱琵琶半遮面”的“面”写成“脸”,把“无边落木萧萧下”写成“湖边落暮箫箫下”,把“沧海月明珠有泪”的“沧”写成“沦、苍”,把“蓝田日暖玉生烟”写成“蓝田玉暖日生烟”,也有一些学生把“玉”写成“欲”。

第三大题,论述类文本阅读(必考)。

考试选取了余秋雨先生的文章《当前中国社会的文化误区》节选部分。

文章以轻松幽默的方式,对中国文化现象进行了深入浅出的论述,强调中国文化不应只重视记忆,应大力倡导创造。

试题除了设置一道多项选择题和一道不定项选择题外,还就文章的观点和写作手法设置了两道问答题:

“请概括本文对待中国文化的两个观点”“本文最后引用苏东坡的例子,有何作用?

”

学生能较好地理解文意,把握文章思路,体会文章思想倾向。

14题答题中存在的主要问题:

1、审题不够,对题干“概括”含义理解不透彻,许多学生只是摘抄原文句子作为答案。

2、两种观点混杂在一起回答,不够简洁明了,条理性差。

15题答题中存在的主要问题:

1、答题时不能联系全文,只局限于最后一段来回答问题,答案不完整。

2、有些学生在回答“作用”时没能结合文章具体内容来答,只写一些空洞的术语,如“说服力强”“例子为主旨服务”等。

第四答题,选考题。

本次“调研考试”现代文阅读选考分别选用了叙事类的散文和新闻,从学生得分情况看,两个文本基本是等值的。

也就是说,选文学类的内容可能难懂一些但不一定难答,选实用类的容易读懂题目不一定容易答。

这对引导学生在考前就选定文本是有积极的作用的。

答题存在问题分析

(一)散文,选取我国著名翻译家傅斯年的文章《父亲的新年》一文。

16题,在第⑤、⑥段划线句子中作者说他所了解的“意义”各是什么?

根据文意分别回答。

(4分)

存在问题:

(1)没能准确地把握句子中重点词语的含义。

(2)没有结合全文的主旨来分析句子内涵,导致理解不全面。

⑤这些,在我们都是过新年的有趣的节目,在父亲却是严肃的义务。

啊,我是直到现在才了解这种义务的意义a的。

⑥最后一夜他只换了一个字,音调却悲怆得多:

“好啦好啦,明年再看啦!

”我们听见这话时的感触是难以形容的,但也直到现在,我才十分了解这话的意义b。

(加点的词语应当是理解句子含义的关键性词语)

示例:

①:

a父亲每年拜祖先,招待贺年客都是为了让我们开心地过年,有美好的回忆。

(0分)b每个人都会老去,每件事都会变化,年复一年,父亲也许有一天会离开我们。

(0分)

②:

a父亲为了以后的生活更加美好而严肃的请神供祖。

(1分)b父亲不能确保明年是否还像今年一样可以度过难关,安然过年。

(1分)

17题,作者将“父亲”放在“新年”的背景中加以回忆,这样写有什么好处?

(5分)

存在问题:

(1)对文章主旨及人物形象把握不准确。

(2)答题思路混乱,不懂得从哪些角度切入回答。

示例:

①可以渲染一种气氛。

通过作者在新年回忆父亲,从中明了父亲的心,读懂父亲这一本书;在新年这种气氛中写童年作者和父亲是如何过新年,烘托了当时穷苦人家的艰难。

还有点题、点中心的作用。

把父亲放在新年的背景中回忆,表明了作者对父亲的深切的怀念之情。

(2分)

②父亲在新年前要一直忙着处理帐目,以便使我们能过上好年;在新年那天,父亲又要“毕恭毕敬地跪拜祖先,看着他送往迎来地招待贺年客”也是为了让我们日后的生活更好;新年的灯节,父亲带我们去看灯行,带给我们欢乐的时光。

在这背景中,父亲在我记忆中的形象高大而崇敬,在这特别的日子更突出父亲的形象。

(2分)更加突出作者对父亲的同情,使文章引人入胜,吸引读者,给读者留下想象的空间。

18题,请分点归纳“父亲”这一形象的特点。

然后根据阅读后的感受,谈谈你对父爱的理解。

(6分)

存在问题:

(1)没读清读准题干要求,

(2)没按要求分点归纳,答题不规范。

示例:

父爱是严肃的,隐蔽的,它是羞于表达却不亚于母爱的,它疏于张扬却巍峨持重。

(2分)所以对聪明的人来说,父爱如山。

根据文中典型例子表达出父爱朴素、坚强、不屈服而又孤独,难以发现,使父爱变得深沉。

示例:

①父亲有无比宽大的仁心和爱心,对家庭和子女关心无微不至。

②父亲勤劳,严肃,是一个负责任,有担当的人。

读了文章,我忽然发现,父亲的大爱是无声的。

父亲总是默默无闻的为我们打点一切,不求回报,甚至不求我们的理解,只是处处为我们着想。

每当我们遇到困难的时候,父亲就像一座大山一样保护我们。

(5分)

(二)新闻,采用新华网的报道《十六届六中全会召开研究和谐社会》。

19题,谈谈作者要特意附上【新闻背景】材料的作用。

(4分)

存在问题:

文本意识不强,不理解【新闻背景】材料的作用。

示例:

作者要特意附上【新闻背景】材料的作用是:

表明十六届六中全会的意义和重要性,在文章中起到了铺垫(承接上文)的作用。

(0分)

示例:

作者要特意附上【新闻背景】材料①可以起到解释说明(补充说明)的作用,使读者能通过具体的数据和资料更好的理解文章。

②增强文章的准确性和说服力。

便于读者理解中国当前贫富悬殊的现状和中国政府要缩小贫富差距,构建和谐社会的原因(4分)

20题,英国诺丁汉大学教授郑永年撰文指出“(中国)和谐社会的概念既有创新的成分,也在实践层面反映了中国现实的需要”。

为什么说“也在实践层面反映了中国现实的需要”?

请你联系原文谈谈自己的见解。

(5分)

存在问题:

(1)答案笼统,不分明。

(2)审题不清,分析脱离文本。

(3)答题不规范,切入角度不准确。

示例:

因为构建和谐社会不仅仅是单方面的问题,是需要社会中各个阶层人员共同参与的。

中共十六大以来,很多政策都向社会弱势群体倾斜,各种政策从其目标看来都是要建设和谐社会。

这也是中国现实所需,也要顾及弱势群体等多方面人员,这样才能更好为构建和谐社会服务。

(答案没有围绕“中国和谐社会的概念在实践层面反映了中国现实的需要”这一点来作答,2分)

21题,这则新闻的正题是“研究和谐社会”,可是新闻的基本材料、篇幅和中心以及重点探讨的都是“贫富悬殊”的问题。

有人认为,这恰好抓住了构建和谐社会所面临的根本问题是怎样消除“贫富悬殊”这一重点。

也有人认为,重点内容与文题不统一,这是新闻写作的败笔。

对此,你赞成哪一种观点,请谈谈你的看法。

(6分)

存在问题:

(1)审题不清不全。

(2)完全没读懂题目就作答,答非所问。

(3)没有紧扣文本回答。

示例:

①我不赞成这一观点。

要研究和谐社会必须从经济出发,贫富悬殊造成社会矛盾突出和尖锐,要保证社会和谐,就要解决贫富悬殊造成的社会矛盾,所以我不赞成这一观点。

(观点不明确,答非所问。

0分)

②我赞成“怎样消除贫富悬殊”这种观点。

建设和谐社会的前提就是怎样才能提高农民的收入,目前中央政府也通过减免农民的税收来增加农民收入,还有扩大就业都是和谐社会中常见到的现象。

所以怎样才能消除农民和城市的收入悬殊才是最重要的。

(审题不清,观点错误。

题目问的是“新闻处理材料的手法是否恰当”,答案回答确是“怎样消除贫富悬殊是建设和谐社会的重点”,也是答非所问。

0分)

示例:

我赞同第一种观点,记者的这种写法恰好是抓住了构建和谐社会所面临的根本问题是怎样消除“贫富悬殊”这一重点。

这则新闻的正题是“研究和谐社会”,而“贫富悬殊”问题是构建和谐社会的根本问题,对此问题的深入研究就为应当如何建设和谐社会的研究发挥了重大的作用。

另外,新闻具有“快、短、真”的特点,不可能长篇大论,所以这篇新闻就选取了“构建和谐社会”中的最重要的一个方面“贫富悬殊”来写,而这一点又是群众最为关心的问题,对读者很有吸引力。

所以我认为这篇新闻的重点内容与文题相互统一,是一篇成功的新闻。

(观点明确,分析结合文本,透彻。

6分)

第五大题,语言表达

第22题属于考查压缩语段,能力层级E,预测难度系数:

0.65。

抽样调查情况:

该题总分6分,学生作答平均分为4.2分。

大部分学生基本能根据题目要求从内容和形式两个方面概括出两点信息,但大部分学生遗漏了第一个总括的信息点。

第23题属于表达应用中语言表达做到准确、鲜明、生动的考点,能力层级E,预测难度系数:

0.5。

抽样调查情况:

该题总分6分,学生作答平均分为3.1分,与预测难度基本吻合。

从评卷的情况看来,学生对这道题的审题还是比较清晰的,绝大部分学生是注意到题目的要求,运用描写的手法,并注意体现自己的感情倾向,而且能注意到诗人的特点。

有些学生在答题时出现这样的回答:

“李白,唐朝诗人,世称‘诗仙’,其诗句有…….”完全没有领会题目的要求“用描述的方法”。

有些学生由于对这几个人物不熟悉,张冠李戴,没能准确的描述诗人的形象。

第六大题,作文

与2007年广东省高考作文题不同,这次测试作文是一道标题作文:

“桎梏”,《现代汉语词典》解释为:

脚镣和手铐,比喻束缚人或事物的东西。

请以“突破桎梏”为题写一篇文章。

要求考生写一篇不少于800字文章,除诗歌外,文体不限。

学生写作时存在的问题有:

1、不会破题。

不能在文章开头讲束缚的具体内涵明确地点出来。

2、选例不当。

机械地套用平时作文的例证,找不出例证与论点之间的联系,牵强附会,套作痕迹明显。

3、叙述过详。

用近一半的篇幅叙述一个例子,啰啰嗦嗦,以致文体特征不明显,而关键之处就是没点出来。

4、不会释例。

这是思维问题,是症结所在,发现不了例证与论点的内在关联,哪怕一两句话都点不出。

5、自拟标题。

不看要求,白白丢分。

6、书写不清。

无纸阅卷之大忌。

五、教学建议

2007年高考试卷打破了往年以是否选择题为标准的划分第Ⅰ卷与第Ⅱ卷的方式,采用了以不同的语文能力为标准的划分方式,将全卷分为第卷Ⅰ阅读题与第Ⅱ卷表达题两个部分。

虽然这也只是一种形式上的变化,但作为第一线的老师应当从中嗅到其中隐隐透露出的新课程试验的气息,那就是“能力立意、强调品位、注重素质考查”的命题理念越来越鲜明。

而这种理念与语文新课程理念——“进一步提高学生的语文素养,使学生具有较强的语文应用能力和一定的语文审美能力、探究能力,形成良好的思想道德素质和科学文化素质”完全一致,也与《普通高中新课程标准》所提到的语文“必修课程包含‘阅读与鉴赏’、‘表达与交流’两个方面的目标”契合无缝。

广东省语文科评卷组长、华南师范大学柯汉琳教授认为,2007年广东高考较全面地考察了考生的语文素养,较好地体现了《考试大纲》和《考试说明》对学生语文知识、能力考核的水平要求,试卷照顾到了高中语文选修课程,增加了选做题型,突出考察了高中语文教学的重点,突出了语文的探究能力、语文的欣赏能力,语文的应用能力,稳中有变,难度适中,“命题设计是比较成功的”,因此,2007年试题和《考试说明》仍然是我们复习教学的重要依据。

根据当前我市高中语文教学的情况,以及这次调研测试的情况,我们提出下一阶段教学意见。

1、以练带讲,抓好基础,抓实基础。

一般而言,语文基础知识主要指:

字音、词义、熟语以及关于阅读、鉴赏、修辞、写作等的基础知识;基本能力主要指:

分析概括能力、语言运用能力、读题审题能力、规范表达能力等。

这些基础水平的高低直接影响学生考试的成绩。

对语言基础知识部分,我们认为必须加强训练,在训练中提高学生的熟练运用的能力。

自编自选,组合印刷,反复强化,安排每天五分钟限时训练,让学生《考试说明》考点及其题型做到了然于胸,同时要注意落实到每个学生。

对其他基础知识和基本能力,在复习过程中也必须讲解清楚,有明确要求的训练。

2、以读写能力培养为主线,规划学年备考工作。

本次测试有关数据说明,我们学生的阅读鉴赏、表达交流能力水平离考试要求,存在着较大的差距,这是一种客观现实,同时也是学生增分希望。

各校应从学生实际出发,按学年教学的要求,通盘规划每一个阶段教学的目标。

本学年教学可以分为四个阶段:

第一阶段为本学期第16周广州调研测试前,完成选修课教学内容,穿插复习“语基”、“文言文阅读”、“现代文阅读(必考)”、“语言表达”和“作文”等专题;第二阶段为广州“一模”前,进行全面复习,在第一阶段基础上重点复习“选考”和“作文”;第三阶段为广州“二模”前,主要根据二模情况查漏补缺,进行有针对性的专题强化训练;第四阶段为高考前,主要为综合训练,同时要求学生查错思对,做好资料和有关知识的梳理,进一步提高应试能力。

(1)语文知识和语言表达

注重考查学生灵活运用语言的能力,让那些平时阅读面广、表达能力强的学生能得高分。

因此,在教学和复习备考中,要在“用”上花功夫,重点是分类组合训练。

教师要善于从学生语言运用的实际和教材、报刊杂志以及现实生活中鲜活的语言实例入手进行分析训练,切实提高学生的语言运用能力。

(2)古诗文阅读部分

古诗文阅读考试要求为“阅读浅易的古代诗文”,我们可以把复习的重点放在名句默写,文言实词、虚词、特殊句式、翻译文言句子断句、文意理解,以及古诗中的人物形象、语言技巧、思想观点的鉴赏和评价。

名句默写6分可以说是高考语文的保命分,复习时要按照2007年《说明》要求,抓好初、高中课本的60篇诗文作品的默写。

必须要求学生默写,动手书写,不能只停留在口头的背诵上,并做好检查督促,抓好“两个保证”:

保证每个学生过关,每篇作品过关。

名句名篇的默写要常抓不懈,穿插始终。

要提高学生古诗文阅读水平,首先要抓好课文重点字词句知识的归纳整理;其次,课外文段阅读量必须要有保证,一般学校学年阅读量下限为60篇,城区中学下限为80篇。

再者,课外文段训练重点是读懂文本,课内外实词、虚词的归纳和迁移。

(3)现代文阅读

现代文阅读在高考中所占比重大,能力要求高,学生得分难度大。

由于现代文阅读考查目标的多元性(主要是阅读能力,如理解能力、分析综合能力、感悟能力、审美评价能力等),大多数学生都感到很棘手,是复习中的难点之一,如果缺乏系统的训练观念,漫无边际或零打碎敲,必然会事倍功半。

现代文阅读要围绕考试大纲的能力要求,实施“分项训练”的策略,不能一味地做题讲题、就题讲题。

复习中务必做到“三个准确”:

一是准确理解《考试大纲》中关于现代文阅读的具体要求,领会其精髓。

二是准确地选择训练材料,不求其杂,但求其精;不求其多,但求其真。

三是准确地评价学生的训练情况,评价准确才能导向正确,尤其是主观题的答题要旨要确保准确。

这次测试学生答题时,有几个问题值得我们在下一阶段复习中好好解决:

①强化文本意识。

从考查中我们发现,学生对文章的主旨、人物形象的典型性的把握是有一定困难的,对新闻的背景材料的作用也是比较陌生的,这些都提醒我们需要让学生具备不同文本的基本知识。

对文学类的小说、散文的文体特点与主旨、形象的把握及主要表现手法要熟练掌握。

对实用类的访谈、传记、新闻等的文体特点及主要表现手法要明晰。

②加强审题训练。

这次考查,相当一部分考生没有读清题意而出现了失分的情况。

这是很可惜的!

所以,一定要让学生读清读准读全题干的要求,然后根据问题回答。

③加强快速阅读的训练。

现在考查的文本篇幅均较长,如果没有一个较快的阅读速度和习惯,要较好回答问题是很困难的。

因此,在强化文本限时训练的同时,一定要提高阅读速度和质量。

应教给学生快速阅读的一些基本方法。

例如可以结合限时训练让学生在十分种内读清文本写作的内容,理清文本的结构层次,把握文本的基本思路。

这样反复为之,势必会在短期内收效。

④加强规范作答的训练。

高速的网上阅卷对考生的书写要求更高了。

一定要让学生书写清楚端正,同时要注意答案表述的层次分明。

(4)作文

作文是高考语文的“半壁江山”,作文的成败直接关系到高考语文成绩的好坏,应引起师生的高度重视。

作文训练的总体目标是:

在文体上,不限中求擅长;在内容上,自由中求最佳;在角度上,稳妥中求新颖;在表达上,得体中求文采;在书写上,规范中求美观。

第一,储备要宽。

要引导学生拓宽视野,关注社会,关注人生,了解时代脉搏,注重观察生活、感悟生活、表达生活、评价生活,提高思想认识水平。

此外,要多读书报时文,占有鲜活材料。

只有生活储备丰富,知识储备充足,才能写出动人的文章,才有了创新的基础。

第二,审读要准。

无论是“话题”还是“材料”,审读都是最初的关键一步。

对“话题”或“材料”的准确把握,是写好作文的前提。

在教学和复习中,要提高学生审读材料的能力。

审读能力以思维能力为基础,因此,培养思维能力乃是关键中的关键。

第三,要求要严。

一方面,要给写作以自由度,由“戴着镣铐跳舞”变为“放飞的风筝”;另一方面,对写作的基本素质诸如标题、书写、用词、标点等各方面要严格要求,字要规规矩矩书写,词要反反复