苏州非物质文化遗产.docx

《苏州非物质文化遗产.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《苏州非物质文化遗产.docx(37页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

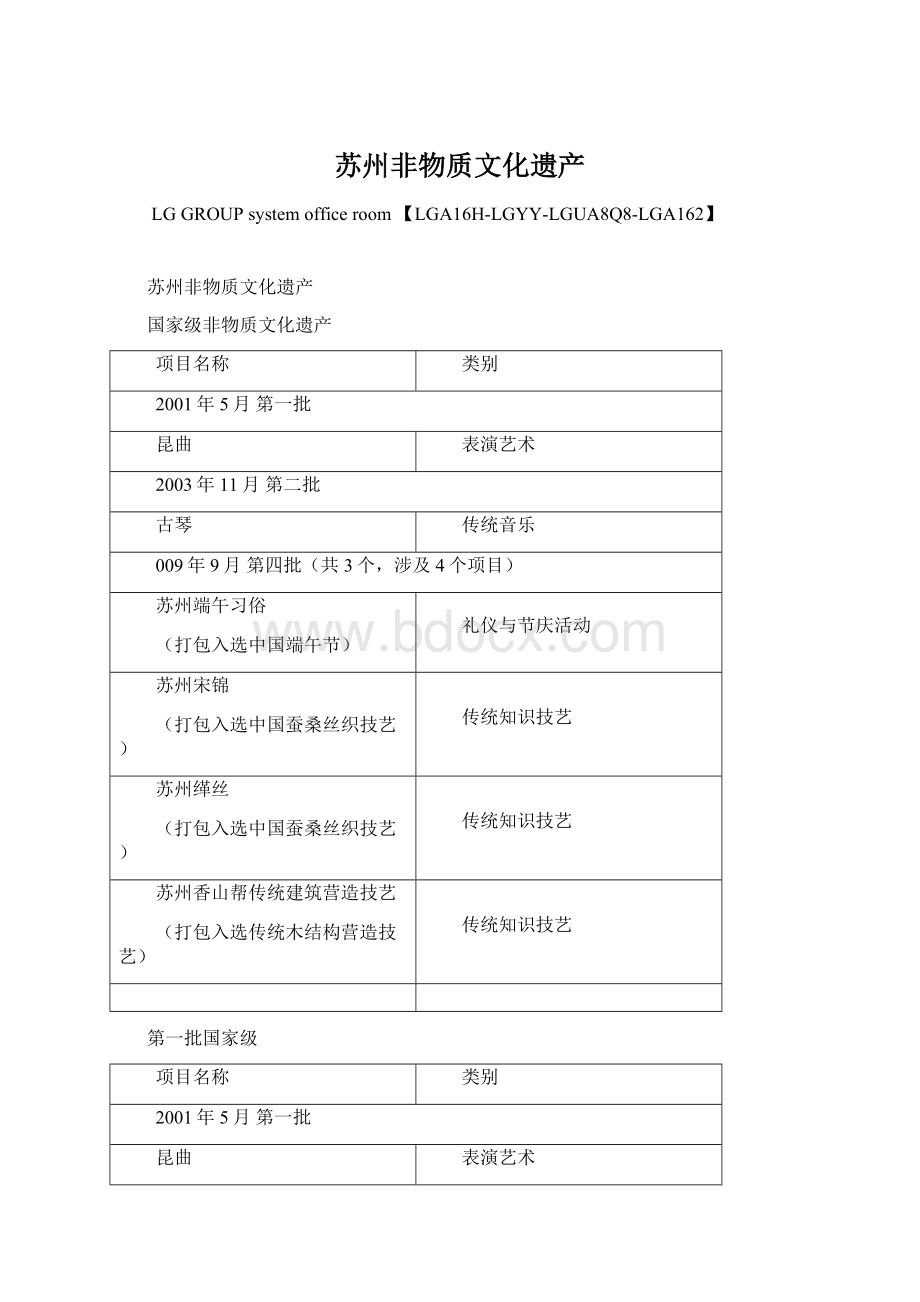

苏州非物质文化遗产

LGGROUPsystemofficeroom【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

苏州非物质文化遗产

国家级非物质文化遗产

项目名称

类别

2001年5月第一批

昆曲

表演艺术

2003年11月第二批

古琴

传统音乐

009年9月第四批(共3个,涉及4个项目)

苏州端午习俗

(打包入选中国端午节)

礼仪与节庆活动

苏州宋锦

(打包入选中国蚕桑丝织技艺)

传统知识技艺

苏州缂丝

(打包入选中国蚕桑丝织技艺)

传统知识技艺

苏州香山帮传统建筑营造技艺

(打包入选传统木结构营造技艺)

传统知识技艺

第一批国家级

项目名称

类别

2001年5月第一批

昆曲

表演艺术

2003年11月第二批

古琴

传统音乐

009年9月第四批(共3个,涉及4个项目)

苏州端午习俗

(打包入选中国端午节)

礼仪与节庆活动

苏州宋锦

(打包入选中国蚕桑丝织技艺)

传统知识技艺

苏州缂丝

(打包入选中国蚕桑丝织技艺)

传统知识技艺

苏州香山帮传统建筑营造技艺

(打包入选传统木结构营造技艺)

传统知识技艺

第二批国家级

项目名称

类别

编号

中医传统制剂方法(雷允上六神丸制作技艺)[国一批扩展名录]

传统医药

Ⅸ-4

灯彩(苏州灯彩)[国一批扩展名录]

传统美术

Ⅶ-50

泥塑(苏州泥塑)[国一批扩展名录]

传统美术

Ⅶ-47

古琴艺术(虞山琴派)[国一批扩展名录]

民间音乐

Ⅱ-34

民族乐器制作技艺(苏州民族乐器制作技艺)

传统技艺

Ⅷ-124

核雕(光福核雕)

传统美术

Ⅶ-59

玉雕(苏州玉雕)

传统美术

Ⅶ-57

第三批国家级

项目名称

类别

编号

★碧螺春制作技艺

传统技艺

Ⅷ-148

★装裱修复技艺

传统技艺

Ⅷ-136

盆景技艺

传统美术

Ⅶ-94

国画颜料制作技艺(姜思序堂国画颜料制作技艺)

传统技艺

Ⅷ-198

滑稽戏

传统戏剧

IV-156

第一批省级

项目名称类别编号滚灯民间舞蹈

JSⅢ-12

苏州玉雕民间美术

JSⅥ-15

金山石雕民间美术

JSⅥ-16

藏书澄泥石刻民间美术

JSⅥ-16

光福核雕民间美术

JSⅥ-17

苏州泥塑民间美术

JSⅥ-20

苏州灯彩民间美术

JSⅥ-22

苏州民族乐器制作技艺传统手工技艺

JSⅦ-18

苏州碑刻技艺传统手工技艺

JSⅦ-19

常熟花边制作技艺传统手工技艺

JSⅦ-22

苏州雷允上六神丸制药技艺传统医药

JSⅧ-1

端午节(苏州端午习俗)民俗

JSⅩ-1

苏州甪直水乡妇女服饰民俗

JSⅩ-3

苏州御窑金砖制作技艺传统手工技艺

JSⅦ-7

香山帮传统建筑营造技艺传统手工技艺

JSⅦ-6

古琴艺术民间音乐

JSⅡ-8

玄妙观道教音乐民间音乐

JSⅡ-11

剧装戏具制作技艺传统手工技艺

JSⅦ-14

吴歌民间文学

JSⅠ-6

苏绣民间美术

JSⅥ-7

第二批省级

项目名称

类别

编号

寒山拾得传说

民间文学

JSⅠ-8

谜语(海虞谜语)

民间文学

JSⅠ-28

千灯跳板茶

传统舞蹈

JSⅢ-27

滑稽戏(苏州滑稽戏)

传统戏剧

JSⅣ-13

虞山派篆刻艺术

传统美术

JSⅥ-32

姜思序堂国画颜料制作技艺

传统技艺

JSⅦ-40

装裱技艺(苏州装裱技艺)

传统技艺

JSⅦ-41

陆慕蟋蟀盆制作技艺

传统技艺

JSⅦ-42

绿茶制作技艺(苏州洞庭碧螺春制作技艺)

传统技艺

JSⅦ-48

糕团制作技艺(黄天源苏式糕团制作技艺)

传统技艺

JSⅦ-49

糕点制作技艺(稻香村苏式月饼制作技艺、叶受和苏式糕点制作技艺)

传统技艺

JSⅦ-50

采芝斋苏式糖果制作技艺

传统技艺

JSⅦ-53

陆稿荐苏式卤菜制作技艺

传统技艺

JSⅦ-58

豆制品制作技艺(苏式卤汁豆腐制作技艺)

传统技艺

JSⅦ-59

常熟叫化鸡制作技艺

传统技艺

JSⅦ-63

汤面制作技艺(昆山奥灶面制作技艺)

传统技艺

JSⅦ-67

七夕节(太仓七夕习俗)

民俗

JSⅩ-8

★吴歌(河阳山歌、白茆山歌、芦墟山歌、双凤山歌、胜浦山歌)

民间文学

JSⅠ-6

★宝卷(同里宣卷、锦溪宣卷、河阳宝卷、胜浦宣卷)

民间文学

JSⅠ-7

★十番音乐(辛庄十番音乐)

传统音乐

JSⅡ-14

第三批省级

项目名称类别编号砖雕传统美术

JSVI-35

太仓糟油制作技艺传统技艺

JSVⅡ-82

太仓肉松制作技艺传统技艺

JSVⅡ-83

木渎石家鲃肺汤制作技艺传统技艺

JSVⅡ-87

苏州织造官府菜制作技艺传统技艺

JSVⅡ-90

闵氏伤科传统医药

JSVⅢ-9

郑氏妇科传统医药

JSVⅢ-9

苏南水乡婚俗民俗

JSX-14

湖甸龙舟会民俗

JSX-15

★锡剧传统戏剧

JSIV-4

★竹编(后塍竹编)传统美术

JSVI-24

★苏州彰缎织造技艺传统技艺

JSVⅡ-21

★苏派酿酒技艺传统技艺

JSVⅡ-28

★乾生元枣泥麻饼制作技艺传统技艺

JSVⅡ-50

★金村庙会民俗

苏州文化遗产的保护和开发利用

年份:

2007

作者:

高福民 吴国良

苏州是着名的历史文化名城,自“吴王阖闾使伍子胥相土尝水,造作大城”揭开苏州的历史序幕后,苏州在开放和创新中不断发展,春秋时吴国崛起,苏州初露锋芒;两汉六朝间,苏州成“江南一大都会”;唐宋以来“上有天堂,下有苏杭”的赞语让世人称羡;明清两代,领时代风骚,在文化领域形成了苏州称其为“雅者,四方必以之为雅”的社会风尚。

保护和利用苏州丰富的历史文化遗产,使其成为人类文化多样性的典型例证,是苏州建设文化强市发展目标的重要内容。

一 苏州文化遗产的资源构成

1.苏州古城是中国仅存的春秋古城。

苏州古城2500多年城址未变,宋代《平江图》碑上“水陆平行”、“河街相邻”的双棋盘格局至今清晰可见;古城区的五个历史街区,是最能体现苏州粉墙黛瓦、小桥流水人家鲜明特色的代表街区;兼具民居特色和文化记忆的苏州小巷,处处透着苏州历史悠久、人文昌盛的气息,是苏州历史发展的重要见证和文化传承的重要载体,也是古城文化遗产的重要组成部分。

2.“虽由人作,宛自天开”的苏州古典园林。

苏州园林始于春秋时的吴王离宫别苑,六朝时在佛老思想影响下,从第宅园林向“文人山水写意园”方向发展;唐代将诗人王维“诗中有?

,

中有诗”的理论运用于造园艺术,提升了苏州园林的意境;宋元两代中国山水?

和文人?

走向成熟,“文人山水写意园”成中国造园主流;明清时期,繁荣昌盛的苏州经济、层出不穷的能工巧匠、领时代风骚的吴门?

派推动苏州的造园技艺和理论走向高峰。

苏州古典园林据记载共有271处,现尚存69处。

目前拙政园、留园、网师园、环秀山庄、狮子林、沧浪亭、艺圃、耦园、退思园被联合国教科文组织列入世界遗产名录。

3.见证历史、体现人文特色的名人故居和古宅会馆。

受苏州文化环境的影响,历朝历代有许多官宦退隐吴门,他们大都如苏子美所说:

“吴中渚茶野酝足以消忧,莼鲈稻蟹足以适口,又多高僧隐君子,佛庙胜绝,家有园林,珍花奇石,曲池高台,鱼鸟相连不觉日暮,遂终此不去。

”这使苏州保存下大量的名人故居。

长期以来,苏州一直是长江下游经济文化较为发达的城市。

特别是隋唐以来,苏州更是中央政府重要的财税来源,明清时期的苏州已成为“江南首郡,财富奥区”与京师、汉口、佛山并称“天下四聚”。

由于商业贸易的需要,各方人士在苏建造会馆,用作存储货物、安顿乡亲士子。

目前苏州尚存潮州、安徽、全晋、武安、汀州、汕州、嘉应等会馆。

4.历史悠久、风格各异的寺观庙宇、古塔。

汉代道教兴起,佛教传入中国后,苏州先后出现了一批着名的道观、佛寺。

建于西晋咸宁二年(276年)的真庆道观(今玄妙观),是全国着名的道教正一丛林。

因唐张继《枫桥夜泊》诗名扬海外的寒山寺、存有唐塑圣杨惠之九尊罗汉塑像的甪直保圣寺、“天下罗汉二堂半”唐塑中之一堂的东山紫金庵,也都闻名遐迩。

苏州西南山水间,从东晋名僧支遁在支硎山修庵始,历代高僧与名士便不断出入此间,使苏州的山水积淀了厚重的文化气息。

如今苏州修复保存的道观和佛寺还有报恩寺、灵岩寺、西园寺、城隍庙、定慧寺、文庙、春申君庙、伍相祠庙、圣恩寺、兰凤寺、凤凰寺、中峰寺、白鹤寺、云泉寺、莲华寺、万佛寺、小茅山道院等。

苏州旧有“七塔八幢”之说,虎丘云岩寺塔是闻名世界的中国斜塔。

瑞光寺塔、报恩寺塔、罗汉院双塔属保存较完整的宋塔。

此外还有历史悠久、保存完好的楞伽寺塔、灵岩寺塔、光福寺塔、甲辰巷砖塔等。

5.体现江南水乡典型特征的历史文化名镇和古村落。

苏州目前拥有6个国家历史文化名镇名村、7个省级历史文化名镇和包括东山镇的陆巷、杨湾、三山岛,西山镇的明月湾、东村、堂里、甪里、植里、徐湾、后埠和东、西蔡,张家港市港口镇的恬庄、妙桥镇的金村,吴江市松陵镇的南厍在内的苏州市第一批控制保护古村落14处。

河荡密集、桥梁星布、水产丰富是苏州历史文化名镇名村最为突出的自然资源特征;古文化遗址、古民居建筑、古街古巷、古桥古塔古井、古寺观古墓葬和历史名人影响、传统民间手工艺、民间艺术、民间文学、水乡民俗等是这些名镇名村最重要的人文资源特征。

6.独具特色、多彩多姿的民间艺术。

两晋以来,苏州古老的民间艺术,灿若晨星,2006年昆曲、古琴艺术、吴歌、江南丝竹、苏州玄妙观道教音乐、苏剧,苏州评弹,被列入国家级非物质文化遗产代表作名录。

桃花坞木刻年?

在中国美术史上有“南桃北柳”之称;苏绣以“精细雅洁”的风格列全国四大名绣之首;苏州制玉讲究“空、细、飘”的传统风格,明代有“良玉虽集京师,工巧则推吴郡”的美称;苏州石雕以造型古朴、雕刻深厚而着称。

如今,它们和光福核雕、泥塑、灯彩等一起,被列入了国家级和省级非物质文化遗产代表作名录。

苏州微雕多在橄榄核和桃核上雕作,另有竹刻、象牙刻,分别称核刻和细刻。

今藏书为“雕刻之乡”、木渎为“石雕之乡”、光福为“玉雕之乡”、“核雕之乡”。

苏州传统制作技艺门类齐全、影响深远,被称为“苏作”、“苏州样”。

历史上有“吴制服而华,以为非是弗文也,吴制器而美,以为非是弗珍也。

四方重吴服,而吴益工于服,四方贵吴器,而吴益工于器”的盛誉。

苏州的宋锦织造技艺、缂丝织造技艺、香山帮传统建筑营造技艺、御窑金砖制作技艺、明式家具制作技艺、制扇技艺、剧装戏具制作技艺和民族乐器制作技艺、碑刻技艺、花边制作技艺、雷允上六神丸制药技艺,分别于2006年和2007年被列入国家级和省级非物质文化遗产代表作名录。

苏州的装裱技艺、姜序堂国?

颜料制作技艺、仿古í制作技艺、×刻、沙洲哨口板式风筝制作技艺、渭塘μ水珍珠加工工艺也于2007年被列为苏州市非物质文化遗产代表作名录。

7.具有水乡文化特色的苏州民间习俗。

苏州民俗以丰富多样和独特的水乡文化特点闻名。

2006年苏州甪直水乡妇女服饰、苏州端午习俗被列入国家非物质文化遗产名录。

2007年进入苏州市级非物质文化遗产名录的民间习俗有苏州“轧神仙”庙会、太仓七夕节、周庄的摇快船、古胥门元宵灯会、湖甸龙舟会、东山三月会、寒山拾得传说及寒山寺听钟声等。

8.独具风味、流传至今的饮食文化。

苏州菜肴讲究色、香、味、形、器,形成了清μ、精细,以水产鱼馔为主的风味特色,并且拥有自己独特的食品制作技艺,2007年苏州市第三批非物质文化遗产名录中,洞庭碧螺春、采芝斋苏式糖果、黄天源苏式糕团、陆稿荐苏式卤菜、稻香村苏式月饼、苏式卤?

豆腐干、昆山奥灶面、叶受和苏式糕点、乾生元枣泥麻饼、王四叫花鸡等传统产品的制作技艺名列其中。

9.星光灿烂、泽被古今的历史名人。

周朝太伯、仲雍奔吴,建立“句吴”。

伍子胥筑阖闾城。

“兵圣”孙武着《孙子兵法》传世。

秦末项梁、项籍在此起义反秦。

魏晋文学家陆机、陆云,家张僧繇影响至今绵延;唐代着名诗人白居易、韦应物、刘禹锡任苏州刺史,留下了大量歌咏苏州山水风物的诗歌。

陆龟蒙在甪直留下了大量遗迹,石湖居士范成大的田园诗至今仍广为流传。

宋以后苏州出进士两千四百人、状元三十六人。

明代绘?

有以沈周、文徵明、唐寅、仇英为代表的吴门派。

毛宗岗评《三国演义》、金圣叹评《水浒》开晚明清初小说评点之风气;冯梦龙的“三言”创市井小说之先;魏良辅、梁辰鱼等人革新的昆曲风靡全国,李玉、沈Z是昆曲苏州派和吴江派的代表人物。

顾炎武“天下兴亡,匹夫有责”的胸怀为世人概叹,还有明代宰相王鏊、香山派建筑鼻祖蒯祥、明代书法家?

其昌、“元四家”之一的黄公望、反抗暴政的葛贤、两朝帝师翁同龢、状元门第四朝重臣潘世恩等,举不胜举。

他们或诗?

传世,或名言留声,或为民请命,或家学渊远,其中有许多人的故居、墓葬都在苏州城乡。

二 苏州文化遗产的保护

为了推动苏州文化遗产的保护,苏州在总结历史经验的基础上,确立了“以申报促进保护,以保护促进发展”的工作思路,开创了文化遗产保护的新格局。

1.形成了文化遗产保护的名录体系。

根据国家物质文化遗产“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的基本方针,近几年全市加快了各级各类文物的申报和公布,并将保护的范围向控制保护建筑、历史街区、古建筑物方面延伸。

全市现有苏州、常熟两座国家历史文化名城,甪直、同里、周庄、千灯4个中国历史文化名镇,陆巷和明月湾村两个中国历史文化名村;东山、西山、木渎、光福、震泽、沙溪6个省级历史文化名镇;苏州古城区拥有平江、拙政园、怡园、山塘、阊门五个历史街区及苏州市控制保护古村落14处。

全市现有各级各类文物保护单位539处,其中全国文物保护单位34处,省级文物保护单位101处,市级文物保护单位423处。

250处控制保护建筑,790余处古桥、古井、古牌坊等古代建筑物。

根据国家非物质文化遗产“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的基本方针,苏州抓住国家加强非物质遗产保护的机遇,以2004年被列为“中国民族民间文化保护工程综合性试点地区”为动力,全面展开了非物质文化遗产保护工作。

全市现有各级各类非物质文化遗产代表作60个,其中国家级18个、省级11个、市级31个。

在申报和公布名录的同时,还建立了项目传承人制度,有11人被列为首批公布的国家非物质遗产代表性传承人,15人列为省级代表性传承人。

迄今为止,苏州还有9个古典园林被列为世界文化遗产。

昆曲、古琴被列为“人类口述和非物质遗产代表作”。

2.形成了文化遗产保护的地方性法规体系。

为保护文化遗产的完整性,苏州早在1986年就编制了《历史文化名城保护规划》。

1995年以后,地方性法规的立法步伐加快,先后出台了一批文化遗产保护的地方性法规、政府规章和规范性文件。

物质遗产方面主要有《苏州市城市规划条例》、《苏州园林保护管理条例》、《苏州市区河道保护条例》、《苏州市古建筑保护条例》、《苏州市历史文化名城名镇保护办法》、《苏州市城市紫线管理办法(试行)》、《苏州市文物保护管理办法》、《苏州市古村落保护办法》等;非物质遗产方面主要有《苏州市民族民间传统文化保护办法》、《苏州市非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法》等;制定颁布了备受关注的国内第一部非遗专项保护的地方性法规《苏州市昆曲保护条例》。

目前,《苏州市传统工艺美术保护条例》、《苏州市非物质文化遗产传承人制度》等一批法规性文件正在抓紧制定之中。

此外,政府为鼓励民间资本介入古建筑保护,出台了《苏州市区依靠社会力量抢修保护直管公房古民居实施意见》和《苏州市区古建筑抢修贷款贴息和奖励办法》等。

2005年6月首次政府奖励金18万发放给葑湄草堂的维修者,2007年又有4个民资维修项目获得政府奖励高达百万元。

这一系列地方性法规、政府规章和规范性文件的出台,为苏州文化遗产的保护起到了重要的保障作用。

3.形成了文化遗产保护的工作机制、活动品牌和保护基地。

为了体现国家“政府主导、社会参与”的工作要求,苏州在全国率先确定每年6月28日为“文化遗产日”,设立了文化遗产保护的专项资金,建立了文化遗产保护的联席会议制度和专家咨询论证制度。

为了扩大文化遗产保护的社会影响,形成社会参与的长效机制,全市普遍开展了以文化遗产保护为主题的各类文化活动。

中国昆剧艺术节、中国苏州评弹艺术节和新年“寒山寺听钟声”活动,常熟的尚湖国际文化艺术节、中国古琴艺术节,太仓的郑和航海节、江南丝竹节,张家港的长江文化艺术展示周,金阊区的“轧神仙”,沧浪区的“端午节”及苏州古镇组织的各种旅游文化活动,为营造文化遗产保护的社会气氛,吸引社会参与,起到了重要的推动作用;全市先后建成中国昆曲博物馆、中国苏州评弹博物馆、苏州工艺美术博物馆、苏州中医博物馆、桃花坞木刻年?

博物馆、昆山昆曲博物馆、顾坚昆曲纪念馆、常熟古琴艺术馆、评弹艺术馆、白茆山歌馆、张家港河阳山歌馆、太仓江南丝竹馆、吴江丝绸馆、芦墟山歌馆等一批非物质遗产保护基地。

这些基地集传承、保护、弘扬为一体,是文化遗产保护的重要载体。

4.形成了一批文化遗产的抢救资料和研究成果。

2005年,《昆曲遗产保护、继承、弘扬工程》课题获文化部首届创新奖特等奖。

多年来,苏州市先后抢救、整理了40余个门类的非物质文化遗产资料达6000余万字。

出版了《苏州戏曲志》、《苏州文化丛书》三?

21册,《中国昆曲论坛》、《苏剧前滩》、《苏州评弹史稿》、《书坛口述历史》、《苏州评弹旧闻钞》、《弹词目录汇3·弹词经眼录》、《吴歌遗产集粹》、《中国白茆山歌集》、《中国芦墟山歌集》、《中国河阳山歌集》、《姑苏竹枝词》、《苏州水乡情歌》、《中国吴歌论坛》、《苏州民间器乐曲集成》、《苏州民间舞蹈志》、《苏州民间音乐集成》、《桃花坞木刻年?

》、《中国木版年?

集成·桃花坞卷》、《苏州古版?

》、《昆曲与苏州》、《苏州端午节》、《苏州民间工艺美术》、《苏州传统礼仪节令》、《苏州民间故事大全》等一批文化遗产研究性成果以及各种音像制品、光盘、

册等。

三 苏州文化遗产的开发利用

在文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉、越来越成为综合国力重要因素的时代背景中,开发利用苏州的文化遗产资源,对建设和谐社会,优化经济结构和新农村建设都具有重要的作用。

1.开发和谐文化资源,形成具有苏州特色的和谐文化优势。

当今世界,人类正面临着人与自然、人与社会、人与人、人与自我心灵和人类不同文明之间的五大冲突,和谐文化的历史使命是要为化解这五大冲突提供精神支持。

苏州在历史发展中积淀了丰富的和谐文化资源,其中“泰伯奔吴”至德让国中的“清逸”精神,寒山寺和合二仙处世中的“和合”态度,范仲淹《岳阳楼记》中“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”中的忧患意识,顾炎武《日知录》中“天下兴亡,匹夫有责”中的历史责任感及当代着名社会学家费孝通为化解“文明冲突”而提出的“文化自觉”,从不同的侧面体现了和谐文化的思想内o。

当今社会正面临着“清廉与物欲”的冲突,和谐文化的历史使命是要用清廉自重的价值取向战胜物欲横流腐败现象。

苏州沧浪亭五百名贤祠、况公祠、苏州文庙陆绩所遗廉石、廉吏暴式昭、朱柏庐的治家格言等,从历史遗迹、历史人物、历史着述等方面体现了清廉和谐的文化诉求,弘扬和开发这些文化资源,有利于形成和谐的生活境界。

弘扬和开发苏州的和谐文化资源,倡导追求清廉的人生价值,将提升苏州在构建和谐文化方面的影响力,推动和谐苏州的建设。

2.开发古吴文化资源,形成古吴文化主题旅游。

春秋吴国是苏州重要的历史时期,古吴文化是苏州最具历史魅力的文化资源。

苏州可利用端午节被定为国家非物质文化遗产的机遇,将吴地端午纪念伍子胥的传统习俗开发利用为开展古吴遗迹游、弘扬居安思危意识的旅游主题活动。

古吴文化游,可以盛大的伍子胥公祭仪典和建城纪念庆典狂欢à开序幕。

组织游客参观胥江竞渡,游览苏州古城、木渎古镇、灵岩山馆娃宫等,游览西山消夏湾、明月湾、胥口镇(据志书记载“胥山,

?

或云即姑苏山,姑苏台在其上)、树山生态村(树山为阳山一脉,相传吴王夫差兵败秦余山即阳山,并葬身阳山),带领游客泛舟太湖(吴越着名的笠泽之战便发生于此),让游客品尝太湖鱼馔(当年阖闾与王僚争夺君位,派专诸刺杀王僚,因僚嗜鱼,为近僚身,专诸到太湖学炙鱼之艺)。

在进行古吴文化旅游时,可以请导游结合旅游景点讲述古吴这段可歌可泣的史事。

3.开发运河文化资源,形成运河遗产文化的亮点。

目前中国政府已启动了“中国大运河”申遗工作。

苏州在千里运河上具有其他城市所无法取代的独特地位。

周敬王二十五年(公元前495)吴王夫差因军事目的,借太湖地区水道纵横之利,开凿运河,水出吴都平门,西北行,穿巢湖(今漕湖),过梅亭(今无锡东南梅村),入杨湖(今常州、无锡之间),出渔浦(今江阴利港),入长江而抵广陵(今扬州蜀岗)。

这段运河,是京杭大运河中最早开凿成形的河段;运河漕运是封建王朝的经济命脉,苏州是有名的“天下粮仓”,苏州的丝绸、茶叶、玉器等也都通过运河源源不断地运往四面八方,各地的商人也通过运河齐聚苏州,苏州由此也成为全国瞩目的雄州商都;大运河的开通催生了浒关、枫桥、横塘、松陵等苏州的一批名镇。

大运河的江南段,直到今天还有极强的生命力。

对大运河苏州段内的古镇、闸坝、码头、桥梁、纤道等遗存,考察论证后设定为运河文物保护点,有望成为苏州文化新亮点。

4.开发古典园林的造园资源,形成具有苏州特色的园林家居优势。

随着我国现代化建设的发展,人民群众对精神生活和居住环境的要求日益增长。

人们希望在院子里凿一池碧水,竖几块湖石,移数枝花木,诗意地享受生活。

将苏州古典园林的造园要素运用到社区和居住小区,以苏式园林小景的文化符号点缀小区内的公共场所和里弄街巷,以粉墙黛瓦、古朴优雅、临街枕河、移步换景“园林美”的特色彰显人与自然和谐发展的居住环境,建构具有苏州古典园林风貌的园林家居环境,对城市化建设和房地产建设都大有可为。

5.开发吴门医派的传统资源,将历史影响转化为休闲保健优势。

吴门医派,素享盛名,意大利旅游家马可·波罗在他的游记中就写到,苏州“医士甚众”,“善能辨病源,投方药”。

老龄化已成为目前社会人口最显着的特征,当前发达国家12亿人口中,60%的人年龄在60岁以上,我国也即将步入老龄化社会。

对健身疗病康复的需求越来越旺盛。

我们可以依托吴门医派的历史影响,在环境优美的山湖胜地设立以生态养老、保健康复为主要内容的养生园,并配备能用外语与外国人沟通的养生专家,以满足国内外人士这方面的需求。

6.开发农村自然人文资源,变农业文明优势为新农村建设优势。

稻耕渔猎是吴地先民数千年来最主要的生产活动,随着社会的发展,这种农业文明正逐渐被现代文明所取代,在苏州农村择地建稻耕渔猎民俗村将这种古老文明保存起来,让对稻作民俗、渔猎民俗感兴趣的中外游人了解我们前辈的农耕渔猎生活形态,观赏稻作文化、渔猎文化的精粹,将为休闲产业注入活力。

苏州农村的遗存古迹众多,可以供游人发思古之幽情,得探秘之乐趣。

结合这些遗存古迹,开展休闲、度假、消暑、养病、垂钓、采摘休闲旅游活动,品尝山蔌野味,鱼虾水产,这对改变农业经济结构,建设新农村,是一笔巨大的财富。

苏州非物质文化遗产中的刺绣、胥口书?

、渭塘μ水珍珠加工技艺经过开发已形成了产业化的发展趋势。

这种具有发展潜力的民间工艺,在苏州四郊农村还有许多,都可以通过开发形成特种市场。

苏州市市、县级非物