比较广告中广告创意表现策略探析答辩后修改李一帆.docx

《比较广告中广告创意表现策略探析答辩后修改李一帆.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《比较广告中广告创意表现策略探析答辩后修改李一帆.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

比较广告中广告创意表现策略探析答辩后修改李一帆

1引言

随着市场竞争的加剧,广告业有了蓬勃发展。

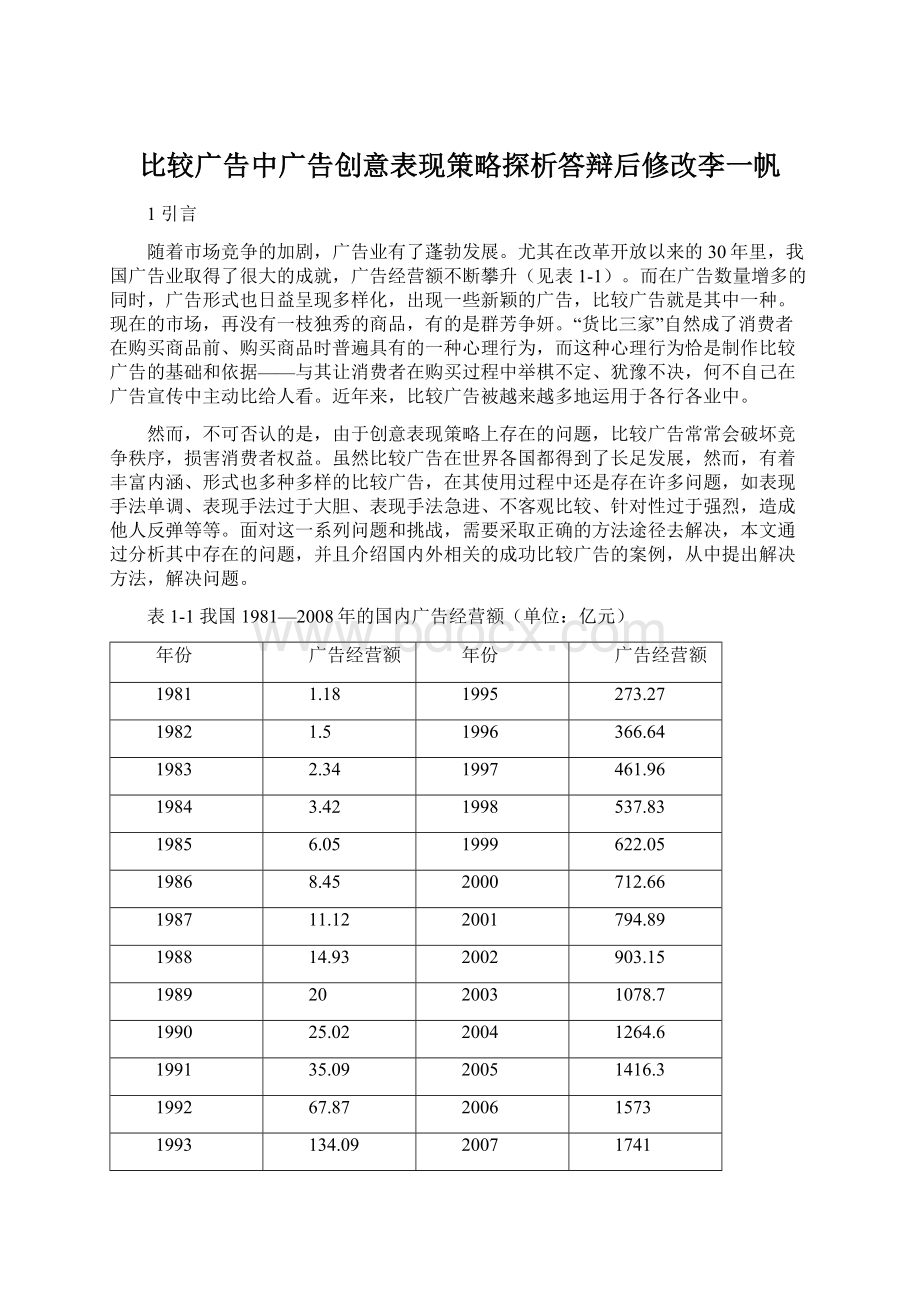

尤其在改革开放以来的30年里,我国广告业取得了很大的成就,广告经营额不断攀升(见表1-1)。

而在广告数量增多的同时,广告形式也日益呈现多样化,出现一些新颖的广告,比较广告就是其中一种。

现在的市场,再没有一枝独秀的商品,有的是群芳争妍。

“货比三家”自然成了消费者在购买商品前、购买商品时普遍具有的一种心理行为,而这种心理行为恰是制作比较广告的基础和依据——与其让消费者在购买过程中举棋不定、犹豫不决,何不自己在广告宣传中主动比给人看。

近年来,比较广告被越来越多地运用于各行各业中。

然而,不可否认的是,由于创意表现策略上存在的问题,比较广告常常会破坏竞争秩序,损害消费者权益。

虽然比较广告在世界各国都得到了长足发展,然而,有着丰富内涵、形式也多种多样的比较广告,在其使用过程中还是存在许多问题,如表现手法单调、表现手法过于大胆、表现手法急进、不客观比较、针对性过于强烈,造成他人反弹等等。

面对这一系列问题和挑战,需要采取正确的方法途径去解决,本文通过分析其中存在的问题,并且介绍国内外相关的成功比较广告的案例,从中提出解决方法,解决问题。

表1-1我国1981—2008年的国内广告经营额(单位:

亿元)

年份

广告经营额

年份

广告经营额

1981

1.18

1995

273.27

1982

1.5

1996

366.64

1983

2.34

1997

461.96

1984

3.42

1998

537.83

1985

6.05

1999

622.05

1986

8.45

2000

712.66

1987

11.12

2001

794.89

1988

14.93

2002

903.15

1989

20

2003

1078.7

1990

25.02

2004

1264.6

1991

35.09

2005

1416.3

1992

67.87

2006

1573

1993

134.09

2007

1741

1994

200.26

2008

1899.6

数据来源:

中国标识网(

2比较广告创意表现策略相关理论

比较广告的创意表现包含着许多相关理论,一则成功的比较广告,看似简单,其实里面有着许多理论基础,而其中比较主要的创意表现理念便是关于广告创意表现的手法及广告创意表现的内容的理论,以及在广告界比较著名的USP理论和ROI论,现在便来分别介绍一下。

2.1比较广告创意表现手法

所谓创意表现手法,也就是广告表现的切入点。

大千世界,无奇不有,广告表现的切入点自然也是多方面的。

在这里,我们介绍几种最常见的表现手法。

2.1.1广告创意表现手法分类

(1)对比手法。

“不怕不识货,就怕货比货”。

通过比较的方式,显示某一商品品牌或服务优于竞争对手,即“以已之长,攻彼之短”,也比较容易获得受众的认可。

这种手法也是今天本文要着重探讨的。

(2)制造悬念手法。

不直接说明是什么商品,而是卖个关子,将商品委婉地表现出来。

人们都是有好奇心的,当一个广告向人们提出一个悬念的时候,人们自然就会被好奇心驱使着关注接下来的产品广告,并在好奇心的作用下,加以猜测,最后到时机成熟时再一语道破,从而给受众留下深刻印象,如此便达到了广告主的目的。

(3)形象手法。

所谓形象手法就是把具有抽象意义的商品文化理念、社会消费观念和人们的理想境界,转化为直观的具体形象的创意表现手法。

(4)名人广告手法。

顾名思义,这类表现手法即利用名人来做宣传,借助名人的影响来打动消费者。

2.1.2对比手法

如上所述,广告创意的表现手法是多种多样的,而其中最常用的便是对比手法。

对比手法可按照不同的依据将其分成如下不同的类型:

(1)按照对竞争品牌的提示程度可将其分为明确对比和含蓄对比

所谓明确对比的手法,即在广告中提及或明确说出竞争者的名称、商品品牌或者其他标识,使消费者立即便能辨认,其广告挑战意味显而易见。

而含蓄对比的手法,则是广告中不直接说明比较对象的名称、品牌或其他标识,只和某一类商品或服务进行比较,消费者通过广告只是大概清楚广告进行对比的产品类型,而不会立即辨别出具体的产品企业,不易引起竞争对手的强烈反弹,因而这类对比手法在广告中得到较多的运用。

(2)按照广告内容可分为赞扬他人型对比手法和贬低他人型对比手法

赞扬他人型,即以自身的不足作为广告主题,这类对比手法看似贬低自己、赞扬他人,其实是一种先抑后扬的迂回策略。

可以帮助企业树立一种谦虚诚实的形象,并借助对手企业的地位提升自身地位,达到“一箭双雕”的效果。

贬低他人型,即明确表示自己优于他人,这是最常见的对比方式之一。

广告中极力体现竞争对手的缺陷,从而显示自身优于对方的地方,在消费者心中留下深刻印象。

2.2比较广告创意表现内容

比较广告,英文是ComparativeAdvertising,有时也译为对比广告、竞争广告。

比较广告的基本含义是广告主通过广告形式将自己的公司、产品或者服务与同业竞争者的公司、产品或者服务进行全面或者某一方面的比较的广告。

比较广告的一个最突出的特征是广告主在广告中将自己的产品或服务与同类竞争者的产品或服务进行对比或比较,以凸现其产品或服务优于或异于竞争对手的产品或服务的特征、品质或者质量等。

比较广告的使用并不是无限制的,相反,在使用比较广告的过程中存在许多的原则。

(1)广告内容必须真实可靠

比较广告突出的是自身所拥有而对手方没有的产品功能或服务,以此来吸引顾客的注意,提高自身的销售量,扩大本公司的市场份额。

因此被这些广告吸引过来的顾客大多正是看中了这些产品或服务的“长处”,这样就使得比较广告中的广告内容的真实性显得尤为重要,因此广告中的证据一定要充分,不可模棱两可,否则便会产生相反的效果。

(2)所有的展示均与诉求重点相吻合

比较容易显示出产品的优点,有比较才有鉴别。

比较广告以事实为基础,向对手叫板,有利于消费者自主选择。

同样的,比较广告在宣扬自身优点之时还要注意展示的优点与自己的诉求重点是否一致,若是不吻合,则不但浪费了资源,还有起到反效果的危险性。

(3)找准对方的软肋

尺有所短,寸有所长,找到对方的薄弱点出击,才能一举成功。

否则,不但市场份额有可能下降,还有成为“弄虚作假”的代名词的可能性存在,得不偿失。

(4)广告中不要出现明显的比较痕迹

太过明显的比较虽然有利于吸引消费者眼球,但这样做也同时意味着向竞争对手发起直接挑战,从而引起事端,挑起两家甚至整个行业内的战火。

2.3USP理论及ROI论

2.3.1USP理论

USP理论又称为“独特的销售主张”,英文表述为uniquesellingproposition。

其创始人罗素·瑞夫斯为当时世界十大广告公司之一彼达恩广告公司的总裁,也被称为美国首席文案撰稿人。

20世纪50年代,当广告艺术创意的潮流在各个表现中呈汹涌澎湃之势的时候,他冷静地指出:

广告是科学。

而科学的广告在创意表现过程中必须遵循USP原则,USP原则是第一个被较完整表述的“推销术”原则。

其基本要点是:

(1)每一则广告必须向消费者“说一个主张(Proposition)”,必须让消费者明白,购买广告中的产品可以获得什么具体的利益。

(2)所强调的主张必须是竞争对手做不到的或无法提供的,必须说出其独特之处,在品牌和诉求方面是独一无二的。

(3)所强调的主张必须是强而有力的,必须聚集在一个点上,集中打动、感动和引导消费者来买相应的产品。

不仅如此,罗素·瑞夫斯还认为,如果独特的销售“主张”一旦确立,就必须在系列广告活动中提到这个主张并使其贯穿于整个广告活动之中。

USP理论的经典之作是罗素·瑞夫斯为m&m奶油巧克力糖果做的电视广告。

他根据这一品牌是全美唯一用糖衣包裹着的产品的特性,创作了“只溶在口,不溶在手”的经典广告词,虽然使用时间长达40年,却仍能达到使人过目不忘的效果。

该学说指出,在消费者心目中,一旦将这种特有的主张或许诺同特定的品牌联系在一起,USP就会给该产品以持久受益的地位。

实际经验已表明,成功的品牌在多少年内是不会有实质上的变化的。

进入品牌至上的20世纪90年代,广告环境发生了翻天覆地的变化。

达彼斯公司重新审视了USP,在继承和保留其精华思想的同时,发展出了一套完整的操作模型,并将USP重新定义为:

USP创造力在于提示一个品牌的精髄,并通过强有力地、有说服力地证实它的独特性,使之变得所向披靡,势不可挡。

并发展、重申了USP的三个要点:

(1)USP是一种独特性。

它内含在一个品牌深处,或者尚未被提出的独特的承诺。

它必须是其它品牌未能提供给消费者的最终利益。

它必须能够建立一个品牌在消费者头脑中的位置,而使消费者坚信该品牌所提供的最终利益是该品牌独有的,独特的和最佳的。

(2)USP必须有销售力。

它必须是对消费者的需求有实际重要的意义。

它必须能够与消费者的需求直接相连,它必须导致消费者做出行动。

它必须是有说服力和感染力,从而能为该品牌引入新的消费群或从竞争对手中把消费者抢过来。

(3)每个USP必须对目标消费者做出一个主张,一个清楚的令人信服的品牌利益承诺,而且这个品牌承诺是独特的。

从上面的论述可以看出,USP强调的“独特”与比较广告中广告主宣扬自身优势的做法不谋而合。

因此,在比较广告的创意表现中,USP理论是占有一席之地的。

2.3.2ROI论

如前所述,20世纪前半期的广告基本上都是“推销主义”广告,广告的基本原则就是推销术的基本原则。

这一时期,广告人和广告大师们所研究的中心问题,就是如何使广告在推销商品的过程中发挥更大的作用。

围绕这一中心问题,广告工作者对广告实践中积累的成功经验进行了理论总结。

在“推销主义”广告时代,广告的营销原理得到高度概括并在实践中得到检验,ROI也是其中著名的一套理论。

ROI是一种实用的广告创意指南,是广告大师W·伯恩巴克创立的DDBO广告国际有限公司制定出的广告策略上的一套独特概念主张。

伯恩巴克是广告唯情派的旗手,是艺术派广告的大师,他认为广告是说服的艺术,广告“怎么说”远比“说什么”要来得更为重要。

虽然是伯恩巴克以所有广告为基础而提出的,但不可否认的是,比较广告对这三要素的要求尤为看重。

而ROI论的基本要点是:

(1)好的广告应具备三个基本特质:

关联性(Relevance)、原创性(Originality)、震撼性(Impact)。

这三个基本特质的缩写,即为ROI。

(2)广告与商品没有关联性,就失去了意义;广告本身没有原创性,就欠缺吸引力和生命力;广告没有震撼性,就不会给消费者留下深刻印象。

(3)同时实现“关联”、“创新”和“震撼”是个高要求。

针对消费者需要的“关联”并不难,有关联但点子新奇也容易办到。

真正难的是,既要“关联”,又要“创新”和“震撼”。

(4)达到ROI必须具体明确地解决以下五个问题:

①广告的目的是什么?

②广告做给谁看?

③有什么竞争利益点可以做广告承诺?

有什么支持点?

④品牌有什么独特的个性?

⑤选择什么媒体是合适的?

受众的突破口或切入口在哪里?

关联、创新、震撼,看似简单的三要素,却也同样是比较广告制胜的法宝利器,因此,在比较广告的制作中,这三要素无处不在。

3我国比较广告创意表现现状分析

近年来,我国市场经济的繁荣使商业广告得到了空前的发展,广告形式也随之不断推陈出新,而比较广告就是其中较为特殊的一种。

然而,比起那些欧美国家,我国的比较广告的使用量却是有限的,像国外那种攻击性强的比较广告在我国电视上却并不多见。

我国的比较广告大多采用的表现手法皆为含蓄对比,并没有在广告中直接对竞争对手指名道姓或是在广告里面体现出竞争对手的明显特征,如此做一方面是为了在不引起竞争对手的强烈反弹的前提下达到广告主宣扬自身优势的目的,另一方面也是由于受我国目前的法律环境所限而采取的相关措施。

当然,比较广告在使用过程中并非全无问题的。

恰恰相反,目前我国电视上所见的比较广告在广告创意表现手法以及广告创意表现内容等方面都存在着一系列的问题。

下面从这两方面来研究一下。

3.1我国比较广告创意表现手法现状分析

3.1.1目前国内比较广告对比手法的使用情况分析

正如前面所言,比较广告是以对比的形式来突出自身产品的优势,从而吸引消费者前来购买,因此比较广告中最主要的创意表现手法便是对比手法。

本文前面提过,对比手法又按照不同的依据分为不同的类型,不同类型的对比手法,在比较广告中的使用情况也各不相同,而造成这样的使用情况的原因也不一样。

(1)明确对比手法

从总体来说,除少数企业外,这种创意手法在我国比较广告中的使用量还是较少的。

因为比较广告若要运用明确对比的手法,那么就必须找到竞争对手能够使消费者一眼辨认出的特征。

然而在中国,是不允许比较广告中直接提及竞争对手的名称的,所以虽然明确对比手法是企业打击竞争对手的最有力方法,但由于市场以及法律政策上的种种约束,这样的对比手法在比较广告中使用得较少。

(2)含蓄对比手法

含蓄型的对比手法是比较受市场青睐的,在比较广告中的使用量也较多。

其原因在于,相较于明确对比的激烈,含蓄对比则柔和许多。

它并不直接点明竞争对手,而是与一类产品或服务来比较。

如此一来,竞争对手的反弹便会小很多,并且也为比较广告的广告主吸引了消费者的目光。

所以,含蓄对比的柔和使它成为比较广告中使用得较多的表现手法。

(3)赞扬他人型对比手法

虽然赞扬他人型对比手法是将企业产品与同类产品中的领先品牌进行比较,从而帮助广告主提升自身的品牌形象,但这类表现手法的使用面仍是较为窄小的。

因为这种手法称赞的是竞争对手,一旦广告把握不当,则有可能变成是在为竞争对手的产品做广告,容易造成反效果。

如此“为他人做嫁衣”的事情,自然是企业所不愿意去尝试的,从而就造成了赞扬他人型对比手法的较少使用。

(4)贬低他人型对比手法

比较广告更多地是采用贬低他人的对比手法来突出自己产品的优势。

如联想与惠普在广告战中,惠普先打出“把IBM变不见了”广告,紧接着又播出“连想(联想)都不要想”这类攻击广告,这些都是惠普通过贬低联想来提升自身地位的方式。

贬低他人型的对比手法受广告主青睐的原因在于,广告主通过采取此类创意表现手法,可以在贬低竞争对手的同时提升自身产品的形象,从而使消费者产生深刻印象,令其认为自己的产品优于竞争对手。

所以在对比手法的实际运用中,贬低他人型的对比手法是用得较多的一种。

3.1.2目前国内比较广告其他创意表现手法的使用情况分析

虽然比较广告中的表现手法是以对比手法为主,但如果一支比较广告中只是单纯的进行对比,其成功率相较于那些同时采用其他表现手法的比较广告来说,是相对低一些的,故而还需使用一些其他的创意表现手法进行辅助。

现在,便来探讨一下比较广告中其他常见的表现手法的使用情况。

(1)制造悬念手法

在各种辅助的表现手法中,制造悬念是使用的最多的一种创意表现手法。

因为人们的好奇心是无穷的,对于未知的事物,总会抱着好奇的态度去关注,而这就是使用制造悬念手法的动力来源。

悬念手法早在半个世纪前中国人就有过创造性的运用,在当时还得到了相当好的效果

(2)形象手法

目前企业在使用这类手法时是较为小心的,因为这类手法化抽象为具体,用得好的话则使企业的经营理念、商品价值更容易为人所接受,但如果把握不好,则易使广告显得不知所云。

(3)名人广告手法

这可以说是广告创意常用的手法之一,由于名人在生活消费中的偏好往往会影响到他的崇拜者,导致他们模仿性的购买,故而那些受大众欢迎的明星往往是商家竞相邀约,请其为企业进行代言的对象。

3.1.3我国比较广告创意表现手法现存问题分析

当前国内市场上的比较广告大多是广告主为了吸引顾客眼球而作,在其创意表现手法上还存在着一些问题。

(1)表现手法单调

之所以会产生这类的问题,是因为此类比较广告只是抓住竞争对手的弱势一味地进行攻击,对自身优势一概不谈,给人造成刻意打压竞争对手的印象,比如完全不结合其他的辅助手法,只是单纯地进行对比手法的运用,如此表现手法下所组织的比较广告无法丰满全面地体现企业形象,凌厉的攻势反而容易让顾客同情对手,被对手拉走销售额,出现免费为对手作宣传的情况。

(2)表现手法过于大胆,与行业内龙头企业硬碰硬

出现这种问题的原因在于,一些企业希望通过挑战行业内龙头企业来提升自己的知名度,甚至妄图凭借比较广告取代龙头企业的地位。

于是,他们采取了十分大胆的表现手法,希望以此为武器与龙头企业对抗。

可是,虽然表现手法大胆有时能够收到意想不到的效果,但凡事总有限度,过于大胆的表现便是超过了这个限度,尤其是直接挑战龙头企业,更是九死一生的做法。

(3)表现手法急进

急进的表现手法产生的原因在于,此类比较广告的广告主心态过于急切,妄图一口吃成个胖子,想以比较为手段一跃而起,快速进入市场,占有市场份额。

当然,运用得当的话,积极的表现手法的确可以为企业带来丰厚利润,如农夫山泉。

但成功的案例毕竟还在少数,过于急躁的创意有时不仅不能帮助企业,反而容易加速企业走向衰败。

3.2我国比较广告创意表现内容现状分析

3.2.1目前国内比较广告的使用情况分析

在目前的中国,许多比较广告仍然被击落下马。

可以说,我国的比较广告仍然是一条电力十足的高压线,其威力甚至可以说是遍地伤员。

会出现这样的情况,是因为比较广告的内容存在着比较明显的正负两方面的作用冲突:

一方面,比较广告能够帮助广告主吸引消费者的注意力,有助于其开拓市场、提高销售额;另一方面,比较广告极易导致竞争的恶性循环,破坏市场经济秩序,给整个行业造成损失。

比较广告的出现,是竞争策略越发尖锐的最显著表现。

但是,由于比较广告内容上存在着一系列的问题,导致其在使用过程中仍然存在许多困难。

3.2.2我国比较广告创意表现内容现存问题分析

我国虽然没有明文规定禁止使用比较广告,但对于其在具体使用过程中还是作出了很多限制性的规定的,简单来说,就是采取原则上允许,例外禁止的方式。

我国对于比较广告的诸多限制一定程度上使得广告市场上的比较广告量有所减少,并且对比性也明显较弱。

当前我国存在的比较广告,其攻击性还是较为柔和的,如欧美国家那种直接指名道姓式的比较在我国还是被明令禁止的,尤其到目前为止,没有任何一则提及竞争者名字或商标的广告案例被判合法,因此此类的比较广告仍不适用于中国,太过激烈的比较广告便会被禁止。

而对于间接比较广告,开始还比较宽松,近年来却也逐渐转为禁绝。

不可否认,当前电视中的比较广告不乏取得巨大成功的,但同时也应该看到,其在使用过程中还是存在着不少内容方面的问题。

(1)不客观比较

由于比较广告的竞争性质,使得比较广告一般会以自身的局部优点同被比较商品或服务的局部缺点相比,容易造成不客观的比较结果,同时这也是导致不正当竞争的直接原因。

再加上比较广告总是以己之长攻他人之短,容易使消费者产生错误的印象,认为其产品或服务的优势压倒性地优于对手,从而导致比较广告内容的不客观比较。

(2)商标侵权

直接比较广告由于指名道姓,必定会在广告中提及被比较商品或服务的名称或品牌,这样一来极容易构成商标侵权。

并且比较广告的内容具有强烈的针对性,尺度很难把握。

一旦控制不好,就可能变成贬低、诋毁竞争对手,从而使市场竞争白热化,或者不断造成法律纠纷。

(3)拖泥带水

由于有的广告主企图用长时间的广告一步到位、速战速决,一击必杀地击垮竞争对手,所以他们不断地把大量的信息塞进比较广告的内容中,想让消费者在最短的时间接受并消化。

结果,过于拖泥带水的广告意图不但没能打败竞争对手,反而给自身带来麻烦,招致恶果。

目前比较广告在使用过程中确实存在许多问题,从而导致广告的失败,但不可否认,市场上仍然有许多比较广告获得了人们的赞同,进而取得成功。

4成功比较广告创意表现借鉴

虽然比较广告在广告创意表现手法及表现内容上有许多问题,也令很多企业因其而遭受责难,但不可否认的,如今国内外还是有许多成功的经典比较广告的,这些比较广告的成功之处正是我国企业需要借鉴的地方。

4.1百事可乐的比较广告亮点

目前世界范围内,比较广告使用得最为广泛的国家是美国,70年代以前,美国虽然已经有比较性的广告,但由于管理当局和行业团体都不鼓励使用比较广告的形式,因此比较广告不仅数量少,而且通常不指明被比较的竞争者。

但在1971年,美国联邦贸易委员会认为比较广告对消费者和广告主都有利,应鼓励使用,故而在1972年的时候劝告电视网放松对比较广告的禁令,并且其他贸易团体和组织也相应采用了放松政策,从而使得比较广告大量涌现,在美国大行其道。

而在欧洲,比较广告则面对着三种境遇:

允许使用、不允许使用以及法律没有禁止,但实际很少使用。

不论是哪种境遇,可以看出,目前比较广告在欧洲的使用率还是较低的,不如美国那样频繁,但由于欧盟部长会议决定欧盟国家允许比较广告,因此欧盟诸国将慢慢在法律上达成一致意见,可以预见,在不久的将来,比较广告在欧洲会越来越多。

下面分析国外最为经典的比较广告:

百事可乐挑战可口可乐的比较广告,从而从中得出一些启示。

4.1.1百事可乐的比较广告背景

众所周知,可口可乐于1886年诞生于美国,距今已有124年的历史。

这种神奇的饮料以它不可抗拒的魅力征服了全世界数以亿计的消费者,成为“世界饮料之王”,甚至享有“饮料日不落帝国”的赞誉。

可口可乐商标选用的是红色,在鲜红的底色上印着白色的斯宾塞体草书“Coca-Cola”字样,白字在红底的衬托下,有一种悠然跳动之态,草书则给人以连贯、流线和飘逸之感。

红白相间,用色传统,显得古朴、典雅而又能不失活力。

然而,百事可乐的出现,却使可口可乐的霸主地位逐渐产生了动摇。

百事可乐凭借众多优秀而成功的比较广告,从可口可乐手中抢夺了大量的市场份额。

那些经典的比较广告的宣传攻击,极富创意的广告创意表现手法,是我们需要学习借鉴的。

4.1.2百事可乐的比较广告发展

世界上第一瓶百事可乐诞生于1898年的美国,比可口可乐晚了12年问世,它的味道同可口可乐相近,于是便借可口可乐之势取名为百事可乐。

由于晚可口可乐十几年进入市场,因此其市场地位远远不如可口可乐。

尤其当时人们心中已经形成定式,一提起可乐就非可口可乐莫属,面对如此情况,百事可乐曾两度处于破产边缘。

然而,通过百事可乐不断的努力,终于变成如今两分天下的市场局面,而比较广告在此“战役”中所作的贡献不可忽视。

三十年代,美国经历了严峻的“经济大萧条”时期。

此时在亚特兰大的可口可乐帝国推出了自动饮料机,用五分钱就可以买到一瓶6.5盎司的可口可乐。

无疑,这一举措是大受萧条时期的消费者欢迎的。

然而,百事可乐却在此时推出一种12盎司的新型瓶装,价格也同可口可乐一样,只卖五分钱一瓶。

与此同时,百事可乐的广告宣传出来了,其中的广告语便是“五分钱买双份”。

虽然没有指明道姓,但消费者一眼便能看出它是在与可口可乐进行比较。

于是,百事可乐的销售量增加了12%,而“五分钱买双份”的广告语也在大街小巷中流传开来,这则比较广告成为了揭开“两乐之战”的序幕。

此后,两家公司此起彼伏的战役从未停歇过。

二战后的美国,诞生了一大批年轻人,他们没有经过大危机和战争洗礼,与他们的前辈有很大的不同之处,他们自信乐观、逐步成长,慢慢成为美国的主要力量。

于是,百事可乐抓住机会,针对这些年轻人对一切事务的既大且新的胃口,提出了“新一代”的独特概念。

1962年,百事可乐委托著名的策划大师伯恩巴克领导的BBDO广告公司,精心策划了一系列“觉醒吧,你属于百事的一代”的著名广告。

画面上,在几秒钟的宁静而轻快的音乐之后,轻型高速摄影机,通过背景而衬托的夕阳,对准客车、摩托车、直升机和运动员们,创造出一系列新奇而喧闹欢快的效果。

这一策划符合那些二战中成长