部编版语文八年级下册23《马说》课时练习试题.docx

《部编版语文八年级下册23《马说》课时练习试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《部编版语文八年级下册23《马说》课时练习试题.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

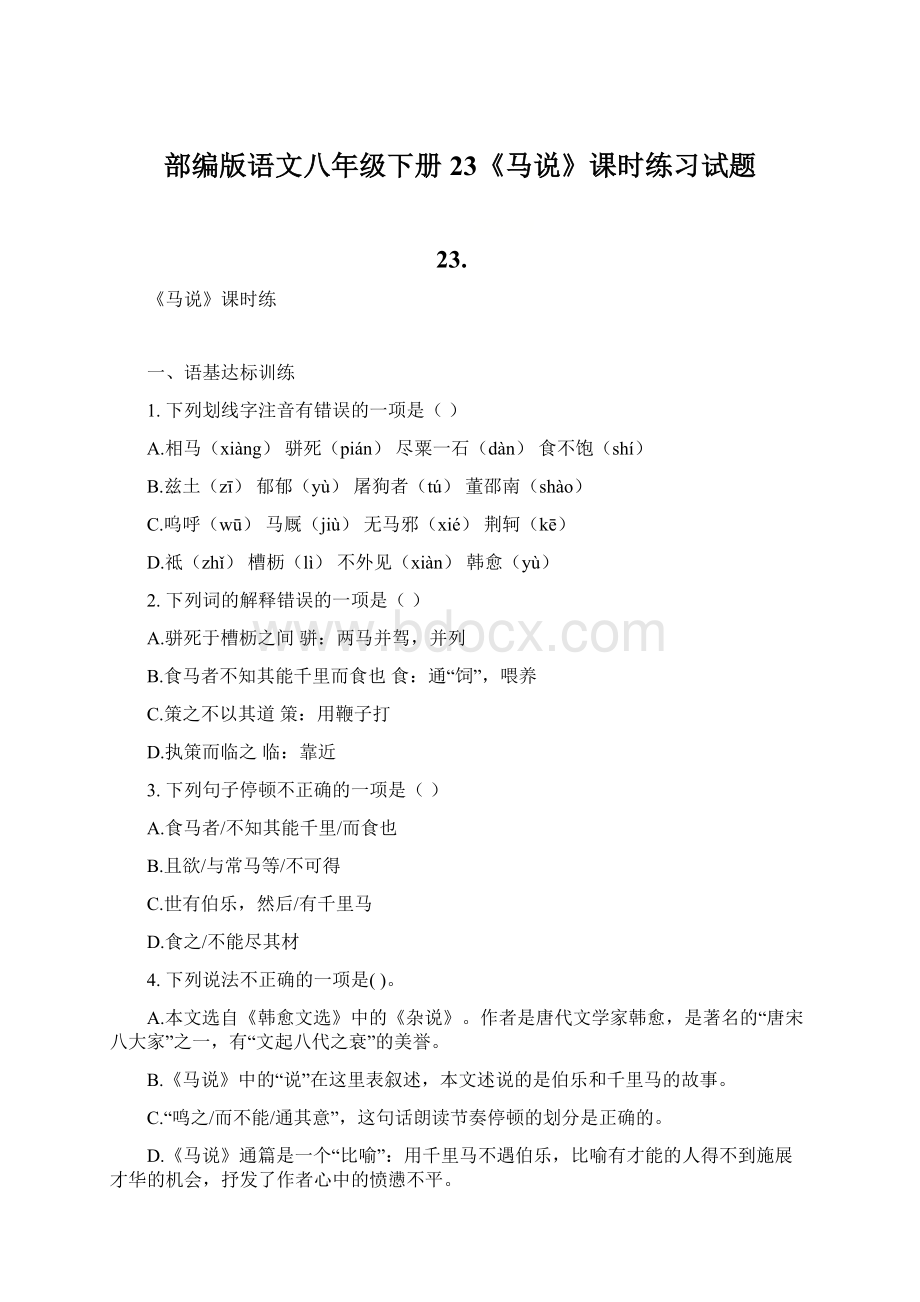

部编版语文八年级下册23《马说》课时练习试题

23.

《马说》课时练

一、语基达标训练

1.下列划线字注音有错误的一项是()

A.相马(xiàng)骈死(pián)尽粟一石(dàn)食不饱(shí)

B.兹土(zī)郁郁(yù)屠狗者(tú)董邵南(shào)

C.呜呼(wū)马厩(jiù)无马邪(xié)荆轲(kē)

D.祗(zhǐ)槽枥(lì)不外见(xiàn)韩愈(yù)

2.下列词的解释错误的一项是()

A.骈死于槽枥之间骈:

两马并驾,并列

B.食马者不知其能千里而食也食:

通“饲”,喂养

C.策之不以其道策:

用鞭子打

D.执策而临之临:

靠近

3.下列句子停顿不正确的一项是()

A.食马者/不知其能千里/而食也

B.且欲/与常马等/不可得

C.世有伯乐,然后/有千里马

D.食之/不能尽其材

4.下列说法不正确的一项是()。

A.本文选自《韩愈文选》中的《杂说》。

作者是唐代文学家韩愈,是著名的“唐宋八大家”之一,有“文起八代之衰”的美誉。

B.《马说》中的“说”在这里表叙述,本文述说的是伯乐和千里马的故事。

C.“鸣之/而不能/通其意”,这句话朗读节奏停顿的划分是正确的。

D.《马说》通篇是一个“比喻”:

用千里马不遇伯乐,比喻有才能的人得不到施展才华的机会,抒发了作者心中的愤懑不平。

5.下列(关于《马说》一文的)说法不正确的一项是()

A.本文第一段就提出全文的中心论点“世有伯乐,然后有千里马”,强调了伯乐的重要性。

这也是怀才不遇之人经常用以抒怀之句。

B.文中描写千里马可悲命运的句子是:

“只辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间。

”其作用是:

从反面论述了中心论点,同时揭示出千里马被埋没的根本原因是“食不饱,力不足”。

C.文中作者对“食马者”“天下无马”的无知妄说进行了辛辣的讽刺。

文末的“其真不知马也”与文章开头相呼应,点明文章主旨。

D.这篇文章采用托物寓意的写法。

伯乐比喻善于识别人才的统治者;千里马比喻有才之士;食马者比喻不识人才,摧残人才,埋没人才的浅薄愚妄的统治者。

抒发了作者对封建统治者不识人才、埋没人才、摧残人才的行为的愤慨之情。

6.理解填空。

①韩愈,字________,________代著名________家,他的著作收在《________》里。

他是“________”之一。

“说”是一种文体,可以记事也可以议论但都是为了________。

②《马说》的中心论点是:

________。

千里马的悲惨遭遇是________。

千里马被埋没的根本原因是:

________。

千里马被埋没的直接原因是:

________。

对“食马者”的无知发出强烈的谴责的语句是:

________。

③本文托物寓意,文中“千里马”喻指人才,“伯乐”喻指________,而将愚妄浅薄的封建统治者比作“________”。

二、课内精彩阅读

7.阅读下面文本,完成下列各题。

马 说

世有伯乐,然后有千里马。

千里马常有,而伯乐不常有。

故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。

食马者不知其能千里而食也。

是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:

“天下无马!

”呜呼!

其真无马邪?

其真不知马也!

(1)解释下面句中画线的词语

①祗辱于奴隶人之手( )

②安求其能千里也( )

③食马者不知其能千里而食也( )

④执策而临之( )

(2)用现代汉语翻译下面句子。

策之不以其道,食之不能尽其材。

(3)在作者看来,“伯乐”与“千里马”哪个更重要?

为什么?

(4)文章第二段流露出作者对“千里马”怎样的思想感情?

8.阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】世有伯乐,然后有千里马。

千里马常有,而伯乐不常有。

故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。

食马者不知其能千里而食也。

是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:

“天下无马!

”呜呼!

其真无马耶?

其真不知马也。

(韩愈《马说》)

【乙】人有卖骏马者,比三旦立于市,人莫之知。

往见伯乐,曰:

“臣有骏马,欲卖之,比三旦立于市,人莫与言。

愿子还而视之,去而顾之。

臣请献一朝之贾。

”

伯乐乃还而视之,去而顾之,一旦而马价十倍。

(选自《战国策·燕二》)

【注】①比:

接连。

②三旦:

三天。

③莫:

没有。

④还:

通假字,通“旋”,旋转,绕圈子。

⑤朝:

早晨,也指一天。

⑥一旦:

一天,这里是“一会儿”的意思。

(1)下面各组句子中画线词语意思完全相同的一项是( )

A.执策而临之/临溪而渔(《醉翁亭记》)

B.安求其能千里也/安得广厦千万间(《茅屋为秋风所破歌》)

C.食不饱,力不足,才美不外见/寓逆旅,主人日再食(《送东阳马生序》)

D.一食或尽粟一石/或异二者之为(《岳阳楼记》)

(2)把【甲】文中画线的句子翻译成现代汉语。

①策之不以其道,食之不能尽其材。

②其真无马耶?

其真不知马也。

(3)【甲】文“食不饱,力不足,才美不外见”中的三个“不”字从侧面写出了“食马者”什么样的内在特征?

(4)【乙】文能不能做甲文的论据?

为什么?

9.阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】

世有伯乐,然后有千里马。

千里马常有,而伯乐不常有。

故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。

食马者不知其能千里而食也。

是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:

“天下无马!

”呜呼!

其真无马邪?

其真不知马也!

(节选自韩愈《马说》)

三、课外类文阅读

【乙】

阳虎去齐走赵,简主问曰:

“吾闻子善树人。

”虎曰:

“臣居鲁,树三人,皆为令尹;及虎抵罪于鲁,皆搜索于虎也。

臣居齐,荐三人,一人得近王,一人为县令,一人为候吏;及臣得罪,近王者不见臣,县令者迎臣执缚,候吏者追臣至境上,不及而止。

虎不善树人。

主俯而笑曰:

“夫树柤橘柚者,食之则甘,嗅之则香;树枳棘者,成而刺人。

故君子慎所树。

(选自《韩非子集解·外储说天下》)

【注】①阳虎:

亦作“阳货”。

春秋后期鲁国季孙氏家臣。

②简主:

赵鞅,亦称“赵简子”,春秋末晋国正卿。

③树人:

培养造就人才。

④令尹:

官名。

县级行政长官别称。

⑤抵罪:

因犯罪而受到相应的处罚。

⑥候吏:

古时送迎宾客的官员。

⑦俯:

低头。

⑧柤:

山楂。

⑨棘:

果树名,落叶灌木,有刺,其果实为酸枣。

(1)下面各组句子中画线词语意思相同的一项是( )

A.策之不以其道/执策而临之

B.食马者不知其能千里而食也/食之不能尽其材

C.食之不能尽其材/一食或尽粟一石

D.才美不外见/伐竹取道下见小潭(《小石潭记》)

(2)用“/”给下面句子断句(限断2处)。

食马者不知其能千里而食也。

(3)用现代汉语写出下面句子在文中的意思。

故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

(4)语段【甲】中两处画线句分别表达了作者怎样的情感?

请结合内容作分析。

(5)上面两个语段都阐述了伯乐和人才的关系,请分别概括两个语段中作者对此关系的看法,并用自己的话结合具体内容作分析。

语段【甲】________________________________________

语段【乙】________________________________________。

四、习作表达

10.写作

运用以物喻人或托物寓意的手法,写一个作文片段。

要求:

①题目自拟,语言优美。

②字数300字左右。

参考答案与试题解析

1.【答案】C

【解答】考查学生对本课生字的掌握情况,学生应在理解的基础上认读生字。

C玛邪ye,语气助词,通“耶”。

A.B、D正确。

故答案为:

C

2.【答案】D

【解答】A.正确;B.正确;C.正确;

D.“临”在本文中是“面对”的意思,而在另一篇古文《醉翁亭记》中有一句“临溪而渔”,是“靠近”的意思。

3.【答案】B

【解答】A.正确;B.且/欲与常马等/不可得;C.正确;D.正确。

4.【答案】B

【解答】“说”是一种议论文体,以马为喻,谈的是人才问题。

故选B。

5.【答案】B

【解答】解答此类题目关键是抓住各项表述的要点,仔细回顾作品有关内容,比较判断正误。

B千里马被埋没的根本原因是“不能识别千里吗”,即“食玛者不知其能千里而食也”,而“食不饱,不足”是千里马的才能被埋没的直接原因。

A、C、D正确。

故答案为:

B

6.【答案】

①退之,唐,文学,昌黎先生集,“唐宋八大家”,说明道理,

②世有伯乐,然后有千马。

祗辱有奴隶人之手,骈死于槽枥之间。

食马者不知其能千里而食他。

食不饱,加足,才搓不外见,且欲与常马等不可得。

与常马等不可得,安求其能千里地?

③伯乐即善于识别人才的统治者。

千里马即人才

【解答】“昌黎先生集”注意不要添字写成“文集”或“全集”;默写文句注意易错字的写法,如:

祗、骈、槽枥,问句要标出问号。

7.【答案】

(1)①辱没,②怎么,③通“饲”,喂养,④马鞭

(2)用马鞭赶它却不按照(驱使千里马的)正确方法,喂它却不能让它竭尽才能。

(3)伯乐更重要。

因为先有伯乐,然后才有千里马。

(4)为“千里马”的被埋没鸣不平。

【解答】

(1)①句子译为:

只能辱没在马夫的手里。

辱:

辱没。

②句子译为:

怎么能要求它日行千里呢?

安:

怎么。

③句子译为:

饲养马的人不懂得它有能日行千里的能力而像普通的马来喂养它。

食:

通“饲”,喂养。

④句子译为:

只是握着马鞭站到它的跟前。

策:

马鞭。

(2)策:

马鞭,这里是动词,用马鞭驱赶。

材:

才能、才干。

(3)通读文本可知,本文用托物寓意的写法和层层深入的结构方式,先从正面提出论点:

“世有伯乐,然后有千里马”。

说明伯乐对千里马命运的决定性作用;再从千里马和伯乐的依赖关系出发,说明千里马被埋没是不可避免的。

因此,在作者看来,“伯乐”更重要,因为先有伯乐,然后才有千里马。

(4)结合第二段中“是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也”,可以看出作者为千里马被埋没鸣不平,为千里马得不到应有的待遇而同情、惋惜。

据此理解作答即可。

8.【答案】

(1)B

(2)①驱使它不按照(驱使千里马)的正确方法,喂养它又不能使它充分发挥自己的才能。

②难道果真没有千里马吗?

其实是他们真不识得千里马啊。

(3)平庸浅薄、愚妄无知。

(4)能。

【乙】文意在表明伯乐识马的作用。

骏马无人知晓时,“比三旦立于市,人莫之知”;当得到伯乐的赏识时,“一旦而马价十倍”。

所以【乙】文能证明甲文“千里马常有,而伯乐不常有”这一论点。

【解答】

(1)A项,临:

面对;临:

靠近。

B项,安:

都表示反问,“怎么”的意思。

C项,食:

吃;食:

名词,饭食。

D项,或:

有时;或:

或许。

故选B。

(2)①策,驱使;以,按照;材,通“才”,才能。

②其,难道;其,恐怕。

(3)阅读第三段,可以看出本段运用三个“不”及刻画食马者的语言,描写了食马者洋洋自得的神情和以知马者自居的心理,写出了食马者愚妄浅薄的特征。

(4)【甲】文主要表现“千里马常有,而伯乐不常有”这一观点。

再来阅读乙文,文中写“比三旦立于市,人莫之知”,可是找到了伯乐,只是在马周边看了看,走时再回头一看,“一旦而马价十倍”,可见伯乐对千里马的决定作用,由此可见,【乙】文所说的故事,是可以证明【甲】文“千里马常有,而伯乐不常有”这一论点的。

9.【答案】

(1)B

(2)食马者/不知其能千里/而食也。

(3)因此即使有名贵的马,只能辱没在马夫的手里,跟普通的马一同死在槽枥之间,不以千里马著称。

(4)①面对食马者的无知,千里马被埋没的现状,表达了作者对千里马的同情和理解。

表达了作者对统治者埋没人才、摧残人才的强烈不满。

②面对食马者愚昧蛮横的丑态,作者讽刺了统治者不是人才、不重视人才、摧残人才的愚昧和昏庸,表达了作者强烈的愤慨。

(5)语段【甲】现有伯乐,然后才有人才,人才常有,而伯乐不常有。

即使诗人才,但因为无人能够识别,不能按照对待人才的方法对待他,使才华得不到发挥,最后连普通人都不如。

强调了伯乐的重要性。

语段【乙】伯乐培养人才一定要慎重,否则可能祸害人民和国家。

阳虎善于培养人才,但因为没有辨别人才品质的优劣,结果培养出来的人才都恩将仇报,甚至危害到自己的生命。

强调培养人才一定要慎重的观点。

【解答】

(1)A项,驱使千里马不能按照正确的方法/握着马鞭站到它的跟前。

策:

动词,用鞭子打/名词,马鞭子。

B项,饲养马的人不懂得它有能日行千里的能力而像普通的马来喂养它/喂养它,不能够充分发挥它的才能。

食:

通“饲”,喂。

两句中意义和用法相同。

C项,饲养马的人不懂得它有能日行千里的能力而像普通的马来喂养它/吃一顿有时能吃尽一石粮食。

尽:

形容词的使动用法,使……尽,竭尽/形容词用作动词,吃尽。

D项,才能和品德就显现不出来/砍倒竹子,开辟出一条道路(走过去),下面看见一个小潭小潭。

见:

同“现”,显露,表现/动词,看见。

故选B。

(2)首先要理解句子的意思,然后弄清句子的成分,不要把句子割裂开。

“食马者”与“不知其能千里而食也”是主谓关系,其间需停顿;“不知其能千里”与“而食也”是顺承关系,要停顿。

故句子划为:

食马者/不知其能千里/而食也。

(3)句中重点词语有:

故:

因此;虽:

即使;祗辱:

辱没。

(4)①由“安求其能千里也”可知:

面对食马者的无知,千里马被埋没的现状,表达了作者对千里马的同情和理解。

表达了作者对统治者埋没人才、摧残人才的强烈不满。

②“其真无马邪?

其真不知马也”面对食马者愚昧蛮横的丑态,作者讽刺了统治者不是人才、不重视人才、摧残人才的愚昧和昏庸,表达了作者强烈的愤慨。

(5)解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括即可。

语段【甲】作者表达的是现有伯乐,然后才有人才,人才常有,而伯乐不常有。

强调了伯乐的重要性。

语段【乙】作者表达的是伯乐培养人才一定要慎重,否则可能祸害人民和国家。

强调培养人才一定要慎重的观点。

10.【答案】

【示例】

山中的老杏树

望着满树伸手可及的果实,再俯视一下这棵饱经风霜的老杏树,一种敬慕之情油然而生。

老杏树啊老杏树,你不怕寂寞,不畏艰难困苦,独自扎根于这深山岩石之中,老而不衰。

一年又一年,你为人们结下多少杏子?

可你对人却无半点所求。

当你受了委屈或遇到冷眼、非礼时,脚跟仍是那样坚定,胸怀仍是那样坦荡、无私。

多么可敬的老杏树啊!

我轻轻地取下石块,抽出腰间的木棍儿,可怎么也不肯打下去,唯恐因打杏儿而折损老树的枝叶,伤害它的身心。

于是,我下了树,挎上篮儿,再爬上树,坐在老杏树的怀抱中,尽情地摘着杏子,尽情地享受着它奉献的果实。