偃师市城区中压配电网规划0603精编版.docx

《偃师市城区中压配电网规划0603精编版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《偃师市城区中压配电网规划0603精编版.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

偃师市城区中压配电网规划0603精编版

偃师城区配电网规划

1、现状电网

1.1规模统计

偃师市共有变电站3座,10kv开闭所一座,分别是偃师变(31.5+40MVA)、商都变(2×31.5MVA)和槐新开闭所,市区现有公用10KV线路11回,公用总长度为356km1.,公用线路平均长度为3.51km/条,由110KV商都变和110KV偃师变主供城区,10KV配变424台,其中公变109台、专变315台。

装接容量46085kvA。

1.2现状电网分析

偃师偃师变有偃康线、偃城1线、偃摩线、共4回条出线。

商都变有商兴线、商洛线、商华线、商首线、共5回出线,华夏购物中心三偃城线专线2回,工业园变工东线共、商文线一1回给城区供电,偃师市城区现状电网均为一对一“手拉手”环网联络开环运行方式,环网化率100%;

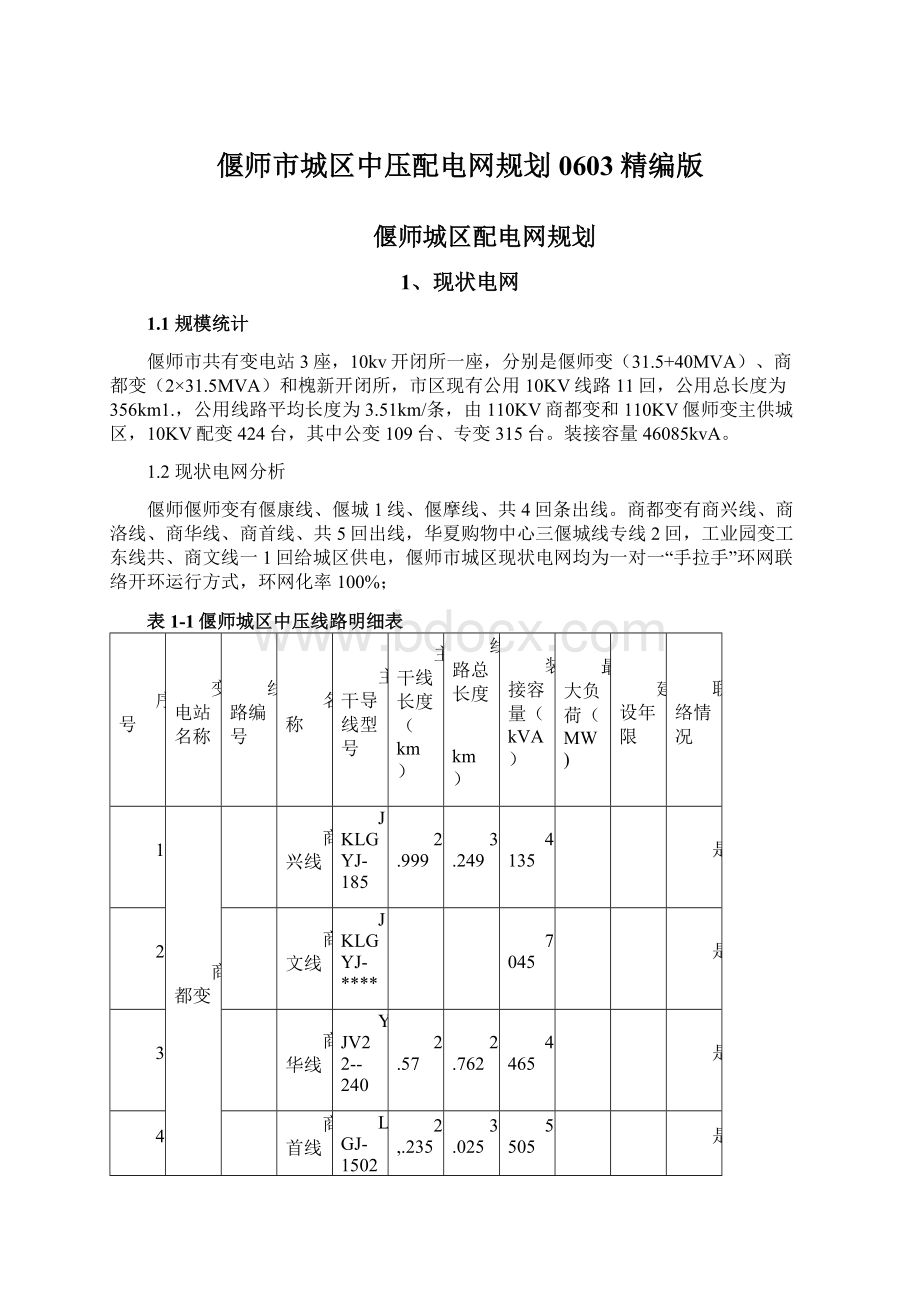

表1-1偃师城区中压线路明细表

序号

变电站名称

线路编号

名称

主干导线型号

主干线长度(km)

线路总长度

(km)

装接容量(kVA)

最大负荷(MW)

建设年限

联络情况

1

商都变

商兴线

JKLGYJ-185

2.999

3.249

4135

是

2

商文线

JKLGYJ-****

7045

是

3

商华线

YJV22--240

2.57

2.762

4465

是

4

商首线

LGJ-15022-2402-240

2,.235

3.025

5505

是

5

商洛线

JKLGYJ-185

3.197

5.961

10520

是

6

华夏专

YJV22

3200

是

7

偃师变

偃康线

YJV22--240

1.556

2.902

8120

是

8

偃城1线

YJV22--240

2.879

2.904

5135

是

9

偃摩线

YJV22--240

3.063

6.648

3050

是

10

三偃城线

JKLGYJ-185

开闭所

陈旧

华夏专

YJV22

3200

由表可知,现装线路基本满足负荷流量,考虑以后负荷增长的需求及安全可靠地运行将出现线路及分支线径过小、专变设备陈旧老化,对城区部分现状电网进行升级改造以满足城市发展需求。

2、规划原则

根据《配电网“十二五”规划报告》把偃师城区划分为B类供电区,城区10kV配电网架拟全部采用电缆网,由电源线、主干线、分支线组成的三层网架结构。

2.1规划目标

把城区中压配电网建设成为以电缆“单环网”为主的坚强网架,实现城区环网化率100%,综合线损控制在6.5%以下,供电可靠率达到99.95%以上的目标,为城区提供优质可靠的电源。

具体技术指标如下表所示:

表2-1城区配电网技术指标

序号

技术指标

城区

目标实现年限

1

供电可靠率(%)

≥99.95

2015

2

综合电压合格率(%)

≥99.50

2015

3

10kV及以下综合线损率(%)

<6.5

2015

4

一户一表率(%)

100

2015

数学题目大全带答案5

昆虫记片段阅读题及答案农村居民户通电率(%)

/

2015

概率论期末试卷及答案6

中压线路联络比例(%)

昆虫记片段阅读题及答案≥90

方法分析课件2015

7

中压线路N-1通过比例(%)

≥80

2015

8

中压架空线绝缘化率(%)

≥80

2015

教师名言9

开关无油化率(%)

昆虫记片段阅读题及答案100

2015

数学专业论文选题10

植物细胞教学设计第二课时低损配变比例(%)

100

2015

数学文化答案11

中压供电半径(km)

≤3.0

2015

12

低压供电半径(km)

≤0.25

2015

2.2技术原则

1、配网电缆线路

(1)主干线铜芯电缆截面一般宜为300mm2,分支线铜芯电缆截面宜为120-185mm2

(2)电缆沟或电缆排管建设应与城镇道路建设或改造相配套。

当道路总宽度大于30m时,宜在道路两侧建设电缆沟或电缆排管,(电缆沟-高2米*宽2米)

(3)电缆管沟预留原则:

主干道路不小于12孔,次干道不少于8孔,变电站出口侧不少于50米电力沟道,同时应建设相应的通信及辅助电源管道,并将电缆管沟规划纳入城市总体规划;在跨越主干道路供电的区域应每个街区建设不少于8孔的穿越道路管道。

(包括2根通信孔)

2、配电网典型接线

“十二五”期间,偃师城区配电网主要以电缆单环网为主,并配合大负荷转移线路,保证城区用电可靠性。

(1)单环网接线模式

图2-1中压电缆单环网接线模式

(2)大负荷转移接线模式

当某供电区域的变电站因故障停运或计划检修时,该区域丧失部分电源或全部电源,具备变电站供城区电源N-1需求,通过大负荷转移线路,从相邻供电区域为该区域引入电源,首先供给该区域的保安负荷,继而保证重要负荷和居民生活用电,

大负荷转移线路的枢纽或网络节点采用开关站(开闭所)方式;

从本供电区域的变电站和相邻供电区域的变电站接入两回大截面电源线路;

开关站要建在负荷比较密集的片区或重要负荷片区,开关站的出线要形成环网接线;

当变电站中压线路走廊比较紧张,无法容纳多回出线时,也可采用双回大截面电源线接入开关站,再通过开关站分出多回供电线路,此方案称为“母线延伸方案”;

为了保证大负荷转移线路的供电可靠性,线路中间一般不带负荷。

图2-2大负荷转移线路接线方式

3、无功补偿

配电网无功补偿应采用分区和就地平衡相结合,就地补偿与集中补偿相结合,供电部门与电力用户补偿相结合,中压补偿与低压补偿相结合。

中压配电站设置的无功补偿容量配置,应满足中压侧功率因数不低于0.95,或按变压器容量20%~40%进行配置;对供电线路较长、变压器容量较小且低压侧未安装无功补偿装置的中压架空线路,可设置线路无功补偿装置,无功补偿点宜为一处,不应超过两处。

无功补偿容量宜按该线路未安装无功补偿变压器总容量的7~10%配置或经计算确定。

4、配网设备

(1)变压器

中压配电变压器宜根据用电需求及发展,按照“小容量、密布点”的原则,靠近负荷供电。

杆上三相变压器单台容量不宜超过400kVA,不能满足需要时增装变压器。

柱上变压器台架及低压出线宜按最终容量一次建成。

公用箱式变电站单台变压器容量一般不超过630kVA。

配电室、箱式变电站,环网型一般采用环网负荷开关,变压器间隔及低压出线应按最终容量设计。

在适宜配电台区推广使用非晶合金配电变压器,降低配变空载损耗。

安装在高层建筑、地下室及有特殊防火要求的配电变压器应采用干式变压器。

干式变压器一般推荐采用树脂浇注型。

季节性、周期性负荷变化大的,可在经济性测算的基础上采用两台相同的变压器,并列运行,并根据负荷大小投切。

公用变压器宜装设配变终端,对配变进行监控。

(2)环网单元

环网柜接线力求简化,一般采用单母线,应靠近负荷,每段母线馈出线一般不超过4回,建议采用2回进线4回出线的环网单元;

开闭站一般配置大截面双路电源,6~12路出线,单母线分段,优先取自不同方向的变电站,也可取自同一座变电站的不同母线。

用户较多或负荷较重的地区,预留备用电源;

环网柜和开闭站应根据配电自动化要求设计并留有发展余地。

5、设备选型

(1)装备水平

配电设备选型优先选用小型化、无油化、少(免)维护、低损耗节能环保、具备可扩展功能的配电设备。

配电设备选型应考虑差异化设计要求,在灾害多发区,宜适当提高设备的选型标准,以满足供电可靠性的要求。

在人口密集地区应提高中低压设备外绝缘要求。

(2)适应性

配电网的规划建设需要充分考虑未来负荷增长、目标网架结构变化等因素,充分利用现有的存量设备,新建设备(新增或更换)要有较强的适应性。

为避免造成配电网建设的重推荐性复投资,负荷快速增长区域,设备宜按最终规模进行选型和设计;负荷较慢增长区域,可适当考虑线路、土建一次建成,变压器分阶段梯度利用。

(3)推荐型

紧凑型集成化变电站和开闭所是指具有模块化、工厂化、标准化、节能型、智能化、免维护特点的农村终端变电站和开闭所。

变电站根据小容量、密布点、短半径的建设原则进行设计,线路变压器组接线方式。

主要采用户外敞开式布置,开闭所一、二次设备为箱式结构。

农村紧凑型集成化变电站方案,主要有两种方式:

(1)全户外式变电站:

变电站一次、二次设备全户外式布置,采用模块化钢构架或箱式结构。

(2)半户外式变电站:

变电站一次设备户外布置,采用模块化钢构架或箱式结构,二次设备布置在户内,变电站保留一定面积的建筑物。

10kV农村紧凑型集成化开闭所将所有的高压设备和低压元件都安装在环保材料外壳的箱体内,预装式结构。

现代农村紧凑型集成化变电站和开闭所,针对不同地域、不同经济发展水平、不同用电负荷需求的农网发展特点,以紧凑型、集成化、智能化、可工厂预制化为发展方向来进行设计、建设和使用。

通过设备的合理配置,提高变电站运行可靠性,减少建设投资和日常运行维护费用,缩短建设周期,节约土地资源。

通过相邻变电站10kV线路互联形成多电源供电,满足用户N-1需求,提高用户供电可靠性,有效改善供电质量。

5.2.2柱上断路器集成技术

柱上断路器集成技术是指依托新技术、新材料、新工艺,实现线路柱上断路器及其相应的二次系统功能包括FTU功能的集成,实现操作控制智能化、结构模块化、体积小型化、功能多元化、节能、环保的配电网用断路器。

新技术的集成主要通过固封技术、电子应用技术(电子TV、电子TA、CVT)永磁机构技术、智能控制技术、快速投切和零负荷投切技术、专用开关技术等实现柱上断路器的结构和功能集成。

5.2.3节能型配电变压器

(1)非晶合金铁心配电变压器

非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制作铁芯而成的变压器。

用来制造非晶合金变压器的铁基非晶合金是一种厚度极薄(0.03mm左右)的非晶导磁材料,其磁滞损耗和涡流损耗都明显低于晶粒取向硅钢片非晶合金铁心配电变压器的最大优点是,空载损耗值特低。

比S9型空载损耗减少约70~80%;比S11型空载损耗减少约30~40%。

(2)立体卷铁芯配电变压器

立体卷铁芯配电变压器采用三相对称立体机构铁芯,三个芯柱呈等边三角形立体排列,三个磁路长度相同;铁芯卷绕更加紧密,中间没有气隙,钢带的导磁方向与磁路方向完全一致。

立体卷铁芯配电变压器有油浸式和干式两类。

S14-M.RL立体卷铁芯油浸式变压器

与S11同容量变压器相比,空载损耗下降35%座右,负载损耗下降15%左右,空载电流下降80%以上。

节省硅钢片用量20%左右,节省铜用量2-3%

(3)有载调容变压器

有载调容变压器是一种新技术节能型配电变压器,该产品具有大小两种额定容量且两种额定容量运行方式可以自动转换,当用电负荷较小时,变压器高压侧绕组切换为星型接法,低压侧绕组增加线圈匝数,从而降低变压器的空载损耗;当用电负荷较大时,变压器高压侧绕组切换为三角型接法,低压侧绕组较小线圈匝数。

有载调容变压器解决了10kV配电网季节性负荷变化幅度比较大而造成变压器损耗大的问题,克服了无载调容变压器断电手动调节容量而导致的运行维护难题。

适用于季节性负荷变化幅度比较大的农村电网,还适用于一些昼夜负荷变化显著的城市商业区、开发区、工业区等电台区。

5.2.4新型熔断器

无线遥控跌落式熔断器是一种户外10kV高压线路同变压器之间的交流控制保护开关。

实现了分、合闸式遥控操作,做到“轻轻一点,安全方便”,改变了传统的跌落式熔断器依靠人工用绝缘棒推、拉分、合闸方式,提高了自动化程度及工作效率,减轻了电力工人的劳动强度和操作难度。

5.3自动化技术

5.3.1县域配电自动化系统

配电自动化以一次网架和设备为基础,以配电自动化系统为核心,综合利用多种通信方式,实现对配电系统的监测与控制,并通过与相关应用系统的信息集成,实现配电系统的科学管理。

配电网自动化系统应具备配电SCADA、馈线自动化、电网分析应用及与相关应用系统互连等功能,主要由配电主站、配电终端、配电子站(可选)和通信通道等部分组成。

配电自动化系统可分为简易型、实用型、标准型、集成型和智能型五种建设模式。

(1)简易型

简易型方式是基于就地检测和控制技术的一种准实时系统,采用故障指示器来获取配电线路的故障信息。

开关设备采用重合器或具备自动重合闸功能的开关设备,通过开关设备之间的逻辑配合(如时序等)就地实现配电网故障的隔离和恢复供电。

简易型方式适用于单辐射或单联络的配电一次网架或仅需故障指示功能的配电线路,对配电主站和通信通道没有明确的要求。

(2)实用型

实用型方式是利用多种通信手段(如光纤、载波、无线公网/专网等),以实现遥信和遥测功能为主,并可对具备条件的配电一次设备进行单点遥控的实时监控系统。

配电自动化系统具备基本的配电SCADA功能,实现配电线路、设备数据的采集和监测。

根据配电终端数量或通信方式等条件,可增设配电子站。

实用型方式适用于通信通道具备基本条件,配电一次设备具备遥信和遥测(部分设备具备遥控)条件,但不具备实现集中型馈线自动化功能条件的地区,以配电SCADA监控为主要实现功能。

(3)标准型

标准型方式是在实用型的基础上实现完整的配电SCADA功能和集中型馈线自动化功能,能够通过配电主站和配电终端的配合,实现配电网故障区段的快速切除与自动恢复供电,并可通过与上级调度自动化系统、生产管理系统、电网GIS平台等其他应用系统的互连,建立完整的配网模型,实现基于配电网拓扑的各类应用功能,为配电网生产和调度提供较全面的服务。

实施集中型馈线自动化的区域应具备可靠、高效的通信手段(如光传输网络)。

标准型方式适用于配电一次网架和设备比较完善,配电网自动化和信息化基础较好,集中型馈线自动化实施区域具备相应条件的地区。

(4)集成型

集成型方式是在标准型的基础上,通过信息交互总线实现配电自动化系统与相关应用系统的互连,整合配电信息,外延业务流程,扩展和丰富配电自动化系统的应用功能,支持配电生产、调度、运行及用电等业务的闭环管理,为配电网安全和经济指标的综合分析以及辅助决策提供服务。

集成型方式适用于配电一次网架和设备条件比较成熟,配电自动化系统初具规模,各种相关应用系统运行经验较为丰富的地区。

(5)智能型

智能型方式是在标准型或集成型的基础上,通过扩展配电网分布式电源/储能装置/微电网的接入及应用功能,在快速仿真和预警分析的基础上进行配电网自愈控制,并通过配电网络优化和提高供电能力实现配电网的经济优化运行,以及与其它智能应用系统的互动,实现智能化应用。

智能型方式适用于已开展或拟开展分布式电源/储能/微电网建设,或配电网的安全控制和经济运行辅助决策有实际需求,且配电自动化系统和相关基础条件较为成熟完善的地区。

5.3.2智能配电台区

智能配电台区是通过智能配变终端采集配电台区电量数据、线损数据、电压电流数据、用户负荷曲线数据等多项实时数据的传输、汇总、分析和显示以及远程控制线路开关、用户侧开关的一体化集控系统,该系统集成了台变监控系统、大用户抄表管理系统、负何管理系统以及居民集抄系统。

该系统对于各供电企业的分线分压分台区考核管理、区域负荷管理、电量管理、线损管理、合理调度以及负荷实时分配等都具有十分重要的作用,是目前较为流行的供用电管理技术手段。

智能配电台区系统由数据采集与存储和分析与管理两大功能模块组成。

数据采集与存储模块由终端设备、数据采集模块、实时历史数据库等部分组成,实现数据采集、上传,数据存储以及实时数据监测等功能;数据分析与管理模块实现台区信息监测、电能质量监控、台区异常报警、配变监测分析、用电信息采集管理等功能。

5.3.3统一数据采集平台

统一数据采集平台,其功能是将已有和新建实时/准实时监测系统的数据用统一的平台进行采集、存储,范围覆盖县级调度自动化、配电自动化、智能配电台区监控、用电信息采集等系统,形成实时数据综合数据库。

统一数据采集平台在数据接口方面由两大关键技术组成,统一数据采集总线和统一数据服务总线,统一数据采集总线负责采集现场装置数据、其他应用系统数据,统一数据服务总线作为上层应用的数据服务部分,与各个应用系统进行数据交换。

统一数据采集平台解决了没上一套自动化应用系统必须单独建立一套前置采集系统的问题。

5.4通信技术

配用电通信网是承载配电自动化、用电信息采集、双向营销互动等智能电网配用电业务的重要支撑平台,必须满足电力系统配用电网智能化发展的需要。

目前实施的配电自动化项目中,配电通信网采用以光纤专网,无线等多种通信方式。

光纤专网通信方式包括光调制解调器(Modem)、工业以太网、以太网无源光网络(EPON)等技术;无线专网230MHz电台等技术;

5.4.1无源光网络(PON)

是指在光线路终端(OLT)和光网络单元(ONU)之间的光分配网络(ODN)没有任何有源电子设备的光接入网。

PON技术经历了APON、BPON、EPON、GPON等阶段。

其中的EPON技术已经比较成熟,产品已开始规模商业应用。

EPON技术优势为:

(1)提供非常高的带宽。

EPON目前可以提供上下行对称的1.25Gbit/s带宽,并且随着技术的发展可以升级到10Gbit/s。

(2)带宽分配灵活,服务有保证。

EPON对带宽的分配和保证都有一套完整的体系,可以通过DBA(动态带宽算法)等对每个终端进行带宽分配,并保证其通信质量。

。

(3)组网拓扑灵活。

可以组成树型、星型、总线型、手拉手等拓扑,能提供干线保护或全保护方式。

(4)节省光缆资源(单纤),带宽资源共享,综合建网成本低。

(5)可抗多点失效,安全可靠性高。

PON终端与终端设备是并联关系,任何一个终端或多个终端故障或掉电,不会影响整个系统稳定运行。

5.4.2工业以太网

工业以太网一般是指在技术上与商业以太网(即IEEE802.3标准)兼容,但在产品设计时,材质的选用、产品的强度、适用性以及实时性等方面能够满足工业控制现场的需要。

工业以太网的技术优势:

(1)开放的通信架构,不同厂商的设备容易互联,具有良好的兼容性和互操作性;

(2)具有较高的数据传输速率,可以提供足够的带宽;

(3)支持多种网络拓扑,支持快速冗余以太网环,实现毫秒级自愈;

(4)支持多种以太网能力(VLAN、QoS、流控),可以实现基于Web浏览器的网络管理;

(5)资源共享能力强,利用以太网作为现场的总线,很容易将I/O数据连接到信息系统中,数据很容易以实时方式与信息系统上的资源、应用软件和数据库共享。

5.4.3无线传感器网络(WSN)

无线传感器网络(WirelessSensorNetwork,简称WSN)是大量的静止或移动的传感器以自组织和多跳的方式构成的无线网络,其目的是协作地感知、采集、处理和传输网络覆盖地理区域内感知对象的监测信息,并报告给用户。

大量的传感器节点将探测数据,通过汇聚节点经其它网络发送给了用户。

在这个定义中,传感器网络实现了数据采集、处理和传输的三种功能,而这正对应着现代信息技术的三大基础技术,即传感器技术、计算机技术和通信技术。

无线传感器网络主要用于量大、面广、低成本、短距离(几十米)的通信。

如台变监控通信等。

5.4.4电力线低压宽带载波通信

在1~40MHz频率范围内,使用1536路具有正交特性的载波信号,实现高速数据传输。

通过采用OFDM自适应载波调制、RS编码、可编程频谱设定等技术,适应了低压电力线信道特性,系统通过时分中继、频分中继、智能路由计算、自动中继等技术手段实现网络重构,实现整个低压电力线通信网络的可靠、稳定通信,使得通信无盲区。

适用于10kV公变及专变的状态监测和电量采集以及低压工商和居民电力用户用电信息采集。

保证了用电信息采集数据的可靠传输。

5.5信息化技术

5.5.1一体化信息平台和应用数据库

一体化信息平台具有集成数据、集成业务和决策分析的信息展示入口等功能,为县级供电企业提供统一展示、统一权限管理、个性化定制的办公协作平台,包括门户框架、统一目录服务,单点登录等功能;支持县供电企业应用集成,实现业务处理的流程化、自动化;包括基于综合数据库,实现对各业务系统的数据整合,并进行深度分析和展现、业务系统间的数据交换,为上级主管部门提供数据信息的支撑。

为了支持一体化信息平台,必须将分散在各个系统中的数据资源进行整合,统一数据命名、统一编码、统一数据结构,形成统一的、与具体应用系统松散耦合的企业级综合应用数据库。

5.5.2供电应急处理系统

在发生突发事件的紧急状态下,该系统同时与调度自动化系统、管理系统、地理信息系统、负控管理系统等电力内部系统,以及政府应急指挥系统、公共信息系统、气象系统、消防系统、交通系统、地震预报系统等电力外部系统进行快速有效的信息交换;在紧急情况下,从这些内部和外部系统中提取有价值的信息,并根据事故对策映射关系和数学模型,为决策指挥部门快速提取有价值的重要数据,提出事故处理的相关对策,起到应急辅助决策作用。

该系统具备事故预警、应急处理和模拟演练三大功能。

在预警方面,可针对预想事故制定相应的预案,协助调度人员尽量防止事故发生,或采取措施使事故损失降到最小。

在应急处理方面,具备信息判断与发布、应急预案调用、重要用户的出救、提出恢复供电方案和自动生成应急车出救方案等功能。

在模拟演练方面,可根据预先设置的各种电网内部、外部预想事故,对事故场景进行模拟,校验预案的执行效果,并对调度员进行应急处理培。

5.5.3地理信息系统综合应用

在地理信息平台上,可以将供电企业各部门需要展现的对象空间位置信息,属性信息,图形信息和图像信息进行整合,按照各个部门、各个专业的要求分别展现。

极大限度的发挥地理信息系统在空间数据管理、对象属性管理和图形管理等方面的作用。

5.6生产运行管理技术

5.6.1全网电压无功协调控制系统

通过对电网运行数据采集,然后经过优化计算,生成并执行协调控制策略或分析出电压不合格主要原因,最终确保优化对象即关键节点电压合格。

详细而言,即通过用户用电信息采集系统、10kV配变无功补偿设备运行监控主站系统(基于GPRS无线通讯通道)10kV线路调压器运行监控主站系统(基于GPRS无线通讯通道)、10kV线路无功补偿设备运行监控主站系统(基于GPRS无线通讯通道)、县调度自动化系统(SCADA)系统采集县网各节点遥测遥信量等实时数据,进行无功优化计算,并根据计算结果形成对有载调压变压器分接开关的调节、无功补偿设备投切等控制指令,各台配变分级头控制器、线路无功补偿设备控制器、线路调压器控制器、主变电压无功综合控制器接收主站发来的“遥控”指令,实现相应的动作,从而实现对配网内各公配变、无功补偿设备、主变的集中管理、分级监视和分布式控制,实现全配网电压无功优化运行闭环控制。

5.6.2设备状态在线监测系统

该系统对输变电设备在线监测装置信息进行统一管理,实现所有在线监测

数据的集成、过滤、分析、展示、越限报警等功能,并与生产信息管理系统设备信息相融合,达到准确、可靠反映设备实际状态的目的。

该系统现场设备在线监测装置、通信系统和主站系统组成。

该系统的主要作用是实现设备故障预警,设备故障辅助分析和处理,设备状态检修辅助支持。

5.6.3MCR型动态无功补偿技术(SVC)

MCR型静止式动