矿山动态监测.docx

《矿山动态监测.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《矿山动态监测.docx(29页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

矿山动态监测

**矿山**年度矿山储量年报

采矿权人名称:

**

年报编写单位:

**

****

报告提交单位:

*****

单位负责人:

单位技术负责人:

报告编写单位:

***

单位负责人:

**

报告编写人:

**

报告审查人:

**

报告提交日期:

**

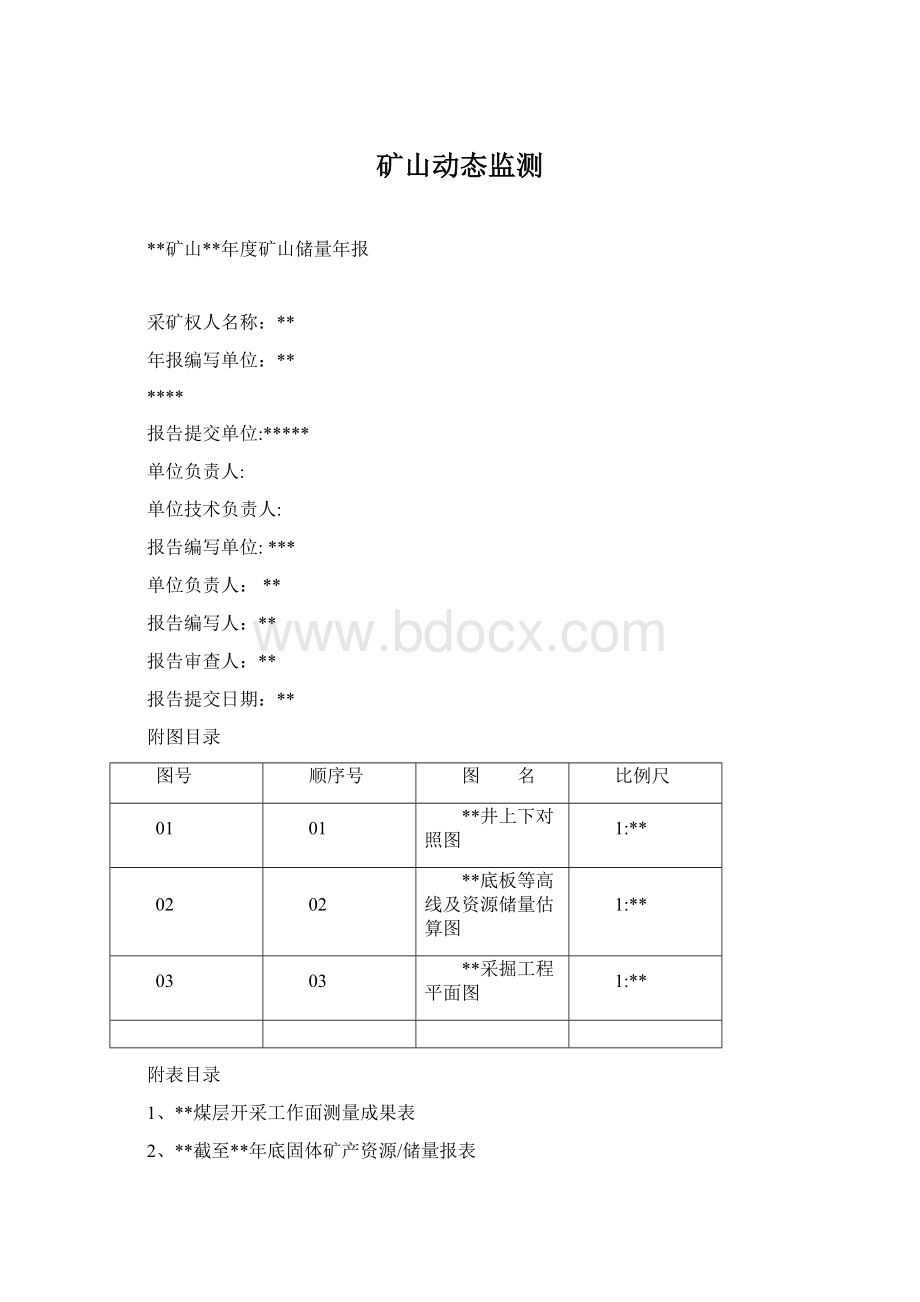

附图目录

图号

顺序号

图 名

比例尺

01

01

**井上下对照图

1:

**

02

02

**底板等高线及资源储量估算图

1:

**

03

03

**采掘工程平面图

1:

**

附表目录

1、**煤层开采工作面测量成果表

2、**截至**年底固体矿产资源/储量报表

附件目录

附件1、报告编制单位资质证书

附件2、采矿许可证

附件3、矿山查明资源储量台账(表)

附件4、设计资源储量台账(表)

附件5、矿山资源储量变动台账(表)

附件6、开采结束资源储量比较台账(表)

附件7、矿石损失统计台账

附件8、**年矿山储量年报编制委托书

第一章 矿山概况

第一节矿山基本情况

一、目的与任务

为了能使政府切实掌握矿产资源合理利用和储量变化情况,建立和完善矿山企业储量动态监督管理档案和台账,促进矿山企业珍惜和合理开发利用资源,根据《**国土资源局关于加强矿山储量动态监督管理的通知》(**号),为此,**委托北京市**为该矿编制《**年度矿山储量年报》。

其任务是:

查明矿山企业截止**,*号-*号煤层矿山占用资源储量、动用资源储量、核实保有资源储量,为建立矿产资源台账提供依据。

二、交通位置

**属**煤矿,位于**一带,距**km,行政区划属**。

地理坐标:

东经**,北纬**。

矿区东距*—*铁路线*km,北达**煤矿铁路专用线*km,*公路从矿区*穿过,*东部为*高速。

本矿区与周边公路之间均有柏油路相通,交通运输条件便利(详见交通位置图1-1)。

*

图1-1矿区交通位置图

三、自然地理概况

1、地形地貌

井田地处*段,*盆地之东南缘。

总的地势为西高东低,最高点为*,最高海拔1237.1m,最低点位于*附近,海拔*m,最大相对高差*m,地貌形态属于低山区。

2、水 文

*自井田北部矿界内不远处流过,全长*km,四季常年流水,流量*m³/s,流速*m/s,坡度*°,井田内最高洪水位*m。

庄河自井田西南部矿界内附近流过,其源头在*一带,全长*km,属季节性河流,雨季流量较大,旱季断流,流量*m³/s,流速*m/s,流域面积*km²,坡度*°,井田内最高洪水位*m。

井田地表水分别为向北和向南汇入野川河与原村河,野川河与原村河在井田东南方向的悬壶南村附近汇合,再向东南汇入丹河,在河南境内汇入沁河,后汇入黄河。

井田属黄河流域沁河水系。

井田北部的杜寨水库,库容量402×104m³,坝顶标高954.0m,溢洪道标高946.5m,最高蓄水标高946.0m。

3、气象

本区属东亚季风区半干旱大陆性气候,四季分明,夏季多雨,春秋季多风少雨,冬季寒冷。

据*市气象站近几年统计资料,年平均气温10.4℃,最高气温7月份,平均气温为23.1℃,最低气温1月份,平均气温-3.9℃,无霜期175天。

年最大降雨量1361mm,平均降雨量557mm。

年蒸发量1857mm,为降水量的3倍,气候干燥。

年平均相对湿度63%。

最大冻土深度为0.39m。

风向冬、秋季多西北风,春、夏季多东南风,最大风速14.6m/s(2009年)。

4、地 震

据历史记载,晋城地区有史记载的最早一次地震为公元167年6月18日的*地震,至1956年的1700多年间,共发生地震42次,其中4-5级以上的地震有8次。

根据*地震基本烈度区划图,该区处于临汾和邢台两大地震带之间的相对稳定区,属太行山亚弱地震带,基本烈度为

度。

据中华人民共和国GB50011-2001《建筑抗震设计规范》*市地震设防烈度为6度区,地震动峰值加速度为0.05g。

四、采矿权设置及四邻关系

1、采矿权设置

**国土资源厅于2012年6月6日换发了采矿许可证,证号:

**,有效期自2012年6月6日至2042年6月6日。

矿区范围由*拐点坐标圈定(见表1-1),面积*km2,批采*号煤层,生产规模*万t/a,开采深度为*标高。

表1-1 井田边界拐点坐标表

点号

西安80坐标系(3°带)

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

开采深度

2、四邻关系

图

图1-2矿区四邻关系图

五、开采现状

1、生产矿井

(1)生产矿井建设情况

表1-2井筒特征表

序号

井筒特征

井筒名称

备注

主斜井

副斜井

进风立井

杜寨风井

1

井筒坐标

西安80

坐标系

2

提升方位角/(°)

3

井筒倾角/(°)

4

井口标高/m

5

水平标高/m

第一水平

最终水平

6

井筒深度或斜长/m

第一水平

最终水平

7

井筒直径或宽度/m

净

掘进

8

井筒断面/m2

净

掘进

9

砌壁

厚度/mm

材料

10

井筒装备

(3)采矿现状

2、小煤矿及老窑开采情况

第二节矿山地质测量

为了将本次井下实测工作做好,我单位成立了测量小组,由5名专业技术人员组成,其中测量工程师2名、测量技术员2名、地质工程师1名。

测量技术人员主要负责井下实测工作和采掘工程平面图的编制,1名地质工程师配合测量技术人员搞好井下实测工作。

一、测量工作

(一)实测的内容和要求

1、测量仪器

索佳SET210K防爆全站仪1台套、ZHD8200GPS单频静态接收机5台套。

2、作业依据

A、国家测绘局颁发的《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314—2001)

B、地质矿产部颁发的《地质矿产勘查测量规范》ZBD10001-89

C、国家技术监督局和建设部联合颁发的《工程测量规范》GB5002-93

D、国家技术监督局颁发的《地形图图式》GB/T7929-1995

3、井口定位的测量

(1)近井点的测量

近井点测量是在国家等级控制点的基础上,采用GPS全球定位系统在矿井井口附近布设的控制点,解算采用GPS后处理软件进行基线处理和平差计算。

①控制测量完成工作量

a.E级GPS点10个;

b.收集已有成果资料:

国家三角点3个。

②控制测量采用基准

坐标系统:

1980年西安坐标系,中央子午线114°;

高程系统:

1956黄海高程系;

③控制测量起算数据分析

本区附近有国家三角点原村南山、牛山、十字岭,这三个三角点经实地勘查确认各点保存完好,数据准确可作为起算点使用。

④踏勘选点

根据收集的控制资料及多次踏勘情况,布设GPS控制网,选埋点位均布置合理,并根据GPS点位的选择要求,确定其点位,满足通视良好,便于保存GPS点位的选择要求。

周围应便于安置接受设备和操作,视野开阔,视场内障碍物的高度角不宜超过15°;

远离大功率无限电发射源(如电视台、电台、微波站等),其距离不小于200m;远离高压输电线和微波无线电信号传送通道,其距离不小于50m;附近不应有强烈发射卫星信号的物体(如大型建筑物等);交通便利,并有利于其他测量手段扩展和联测;地面基础稳定,易于点的保存;点位应保持通视。

⑤GPS观测

根据有关规程、规范及现有的GPS接收机设备情况,采用5台ZHD8200GPS单频静态接收机进行野外观测,该设备静态测量标准精度为:

观测中任一卫星有效观测时间≥15分钟

水平方向:

5mm+1ppm×D(基线≤10km)

5mm+1ppm×D(基线>10km)

垂直方向:

10mm+2ppm×D

GPS控制点进行布网施测时,其主要技术指标要求为:

a、卫星高度角≥15°

b、有效观测卫星总数≥4颗

c、观测时段长度≥45分钟

d、数据采样间隔15秒

e、数据采样方式为L1单频采集

f、点位几何形强度因子PDOP<10

每站观测时,在开机前后各量一次天线高,两次测量之差不大于3mm,取其平均值作为天线高。

观测员细心操作,随时逐项填写测量手薄中得记录项目,经认真检查,所有规定作业项目均已完成并符合要求后迁站。

⑥GPS外业数据处理与检验

数据传输与编辑:

外业数据采集工作结束后,及时进行数据的传输和基线处理,并进行检验,全部外业数据采集任务完成后,及时进行数据质量的分析,其检验的内容有:

a、外业数据采集要完全符合调度命令和规范要求;

b、对每一个测站观测的原始数据进行编辑、整理与检核;

c、用随机PinnacleGPS数据处理软件V1.0版本软件进行基线向量处理,查看处理结果,使其达到较理想的处理结果。

⑦GPS网闭合差检验

根据规范,GPS控制网相邻点间基线长度标准差为:

σ=

式中:

a为固定误差,a=10mm;

b为比例误差系数,b=20mm;

d为相邻点间距离,单位为km。

a、复测基线的长度较差ds,两两相比较满足下式的规定:

ds≤2

σ(σ按实际平均边长计算)

b、独立闭合环或附合路线坐标闭合差满足:

Wx≤3

σ

Wy≤3

σ

Wz≤3

σ

Ws≤3

σ

式中:

n为闭合环边数,σ按实际平均边长计算;

Ws=

重复基线及闭合环检验均满足要求。

⑧GPS网平差

a、无约束平差

GPS网无约束平差是在WGS-84坐标系中进行平差,目的是处理由于多余观测误差而引起的网内不符值。

本次施测GPS网的内部符合精度为:

纬度最大中误差:

±0.0101m

经度最大中误差:

±0.0072m

最弱边相对中误差为:

Ms/s=1/194856

b、二维约束平差

匹配控制点后,对GPS网进行1980年西安坐标系下的二维约束平差,GPS点平面成果到达如下精度:

X方向最大中误差:

±0.0280m

Y方向最大中误差:

±0.0213m

最弱边相对中误差:

Ms/s=1/39262

C、高程拟合平差

匹配高程起算数据,拟合大地水准面,推算GPS点高程,其结果:

高程最大中误差:

±0.0600m

(2)井口位置测量

近井点测量结束后分别用红漆对其编号为J1、J2。

根据以上计算资料将全站仪架设在近井点J1上精确对中整平,将本点的坐标和高程输入全站仪的测站点数据中,再将J2点的坐标和高程输入全站仪的后视点数据中,然后在后视点J2架设三脚架棱镜精准对中整平,用仪器精确瞄准后视点棱镜中心定向后,将仪器界面切换到极坐标法数据采集瞄准棱镜,利用极坐标观测法直接观测即可得出其井口位置和标高并保存,每个井口测三次检查准确无误后,取三次测量数据的中数作为本次井口定位的成果。

每个井口用同样的方法测量,对于通视不太好的井口采用全站仪导线法对其观测(数据见附表)。

4、现采掘工程巷道的测量

巷道测量使用索佳测绘仪器公司生产的SET210K2秒级防爆全站仪,采用全站仪导线法从近井点起算往井下引点,水平角采用方向观测法一测回,其中2C互差≤15",同一方向值各测回互差≤9",距离采用单程一测回读数差≤10mm,进行记录。

高程控制测量采用三角高程测量法与导线测量(巷道测量)同步进行,斜距改正垂直角测定一测回,同一测站指标之差≤15",仪高和标高采用经验较合格的钢尺量至毫米,并有专人绘制草图,标测各硐室、密闭、掘进头等各采掘现状要素。

本次测量将井下巷道进行了实测,不能进入的巷道和密闭由矿方人员说明其情况。

导线计算采用简易平差法,坐标和高程值取至毫米,本次实测巷道工作量为11338m,详见采掘工程平面图。

5、采空区划定

采空区范围根据矿方提供的采掘工程图和

6、密闭点的测量

本次测量对矿井密闭进行了实测并用红油漆编号,永久性密闭是指靠近矿界或采空区(采空区包括古空区和小窑破坏区)的密闭。

(二)完成工作量

本次测量起测点为副斜井,沿运输大巷进入巷道,对工作面、采掘巷道进行测量,测线铺设连续。

*号煤层测设导线长度*m,井下主要巷道*m,为*采区运输巷。

工作面巷道*m,其中*运输顺槽*m,*回风顺槽*m,*第二回风巷*m,切眼*m,*运输顺槽*m,回风顺槽*m。

测设导线点*个,其中运输大巷测量点*个,工作面巷道测量点*个。

二、地质工作

(一)以往资料利用情况

*

(二)综合图件编制

*

三、矿山年度生产状况

1、2012年生产计划

*

2、2012年生产完成情况

*

3、2013年生产计划

*

表1-32013年度开采储量表(单位:

千吨)

工作面

预计

动用量

采出量

块段

平均厚度(m)

投影面积(m2)

体重(d)

预回采率

3209

3202

第二章 探采对比

第一节矿区地质概况变化情况

经过2012年度实际采煤,结合储量核实报告和矿井地质报告,概略总结如下:

一、井田地层

依据井田钻孔资料,将区内地层由老至新分述如下:

1、奥陶系中统峰峰组(O2f)

为煤系基底,厚60~140m,平均100.00m。

与下伏地层马家沟组为整合接触。

上部为灰色-灰白色巨厚层状隐晶质石灰岩、局部裂隙发育,具方解石脉,间夹有白云岩及角砾状灰岩,局部为泥质石灰岩。

中部为灰色角砾状石灰岩,泥灰岩和石灰岩,灰色白云岩和泥质白云岩,局部溶洞发育,裂隙内充填有方解石脉。

下部灰色石灰岩,浅灰色中厚层状白云岩,含泥石灰岩,局部有小溶洞。

2、石炭系中统本溪组(C2b)

岩性为深灰色铝土质泥岩,砂质泥岩、粉砂岩等组成,底部偶夹透镜状、蜂窝状铁质泥岩,局部富集成铁矿。

与下伏地层呈平行不整合接触关系。

一般厚3.0m。

3、石炭系上统太原组(C3t)

连续沉积于本溪组之上,为一套海陆交互相含煤建造,为井田主要含煤地层之一,由灰黑色泥岩、砂质泥岩、灰色中细砂岩和5~

6层石灰岩及7~8层煤组成,底部以一层灰白色细砂岩(K1)与本溪组分界,本组厚70~90m,平均厚87.55m。

4、二叠系下统山西组(P1s)

与下伏太原组呈连续沉积,为一套陆相碎屑含煤建造,为全区主要含煤地层之一,岩性由深灰-黑色泥岩、砂质泥岩、砂岩及煤层组成。

上部为灰岩、灰黄色砂岩及泥岩互层,局部夹有两层不可采煤层;中部为灰黄色砂岩、砂质泥岩及3号可采煤层;下部为灰色砂质泥岩,有时相变为黄灰色细砂岩,中夹黄铁矿及灰黑色泥岩,3号煤层位于该组中下部,全区稳定可采,底部以一层灰色细砂岩(K7)与下伏太原组分界,本组厚度40~60m。

平均厚度45.42m。

5、二叠系下统下石盒子组(P1x)

与下伏山西组为整合接触。

底部为浅灰色中细粒砂岩,中下部岩性以灰绿色泥岩为主,间夹砂岩;中部以灰绿色、黄绿色砂岩为主,间夹砂质泥岩,顶部为灰色、灰紫色及杂色铝土质泥岩,具鲕状结构,呈网格状构造,其色鲜艳俗称“桃花泥岩”,有时相变为砂质泥岩。

本组厚度60.59m。

6、二叠系上统上石盒子组(P2s)

与下伏山西组为整合接触。

岩性以杏黄色、黄绿色砂质泥岩及黄色泥岩互层,其中夹不稳定黄绿色砂岩,并夹少量红色砂岩、泥岩、底界以K10砂岩与下石盒子组分界。

残留最大厚度约500m。

7、第四系中更新统(Q2)

为松散覆盖层,不整合基岩地层之上,主要为浅红色亚粘土。

厚度0

~30m,平均厚21m。

表2-1区域地层简表

界

系

统

(组)

组

段

符号

厚度(m)

(最小-最大)

岩性描述

一般

新

生

界

第

四

系

Q

0-30

砾石,黄土及砂岩。

21

古

生

界

二

叠

系

上

统

上石盒子组

P2s

240-607

紫色砂质泥岩、黄绿色砂质泥岩脑杂色砂岩、泥岩。

497

下

统

下石盒子组

P1x

90-170

灰绿色砂质泥岩、中粗砂岩、页岩。

61

山西组

P1s

40-60

灰白色砂岩、砂质泥岩、泥岩、煤层。

45

石

炭

系

上

统

太原组

C3t

70-90

灰白色砂岩、黑色砂质泥岩、3-5层灰岩、煤层。

88

中

统

本溪组

C2b

0-7

灰白色铝土页岩、泥碉、

1-4层灰岩、煤岩。

3

奥

陶

系

中

统

峰峰组

O2f

60-140

中层状豹皮状灰岩,灰白、灰黄色薄层状白云质灰岩,夹灰色黑色中层状灰岩。

100

二、构 造

沁水块坳的东缘,晋获褶皱带的西侧。

区内地层构造方向与区域构造线基本一致,总体呈一单斜构造,地层走向近南北,倾向西,地层平缓,倾角3—12°。

井田南部发育一些小的褶曲构造,中南部有一小型正断层,另外,井田有5个陷落柱地层(据野川精查区资料)现具体分述如下:

(1)大北山向斜:

发育于井田南部,大北山村至前和村一带,轴向NW-SW,向NW倾伏,南东仰起,两翼基本对称。

倾角3

—7°。

(2)小北山背斜:

发育于井田南部边缘,小北山村至前和村西,轴向NNW,两翼基本对称,倾角3—5°。

(3)F1正断层:

发育于井田南部Y-03钻孔东南,断层走向NNE,倾向NNW,倾角70°,延伸约250m,断距约7m。

(4)X1陷落柱:

发育于井田东部,704号孔西北,横断面呈椭圆形,直径140×160m,陷壁角70°,陷落柱内为上石盒子组砂岩、杂乱无章。

(5)X2陷落柱:

发育于井田西部,Y-38号孔西南,横断面呈近圆形,直径140m,陷壁角70°。

(6)X3陷落柱:

发育于井田中西部,Y-38号孔西南,横断面呈圆形,直径150m,陷壁角70°。

(7)X4陷落柱:

发育于井田南部,Y-7号孔西南,横断面呈圆形,直径10m,陷壁角70°。

(8)X5陷落柱:

发育于井田西南部,Y-7号孔西南,横断面呈圆形,直径7m,陷壁角70°。

综上所述,井田构造复杂程度属简单类型。

三、岩浆岩

井田内未发现岩浆岩侵入现象。

第二节煤层及煤质变化情况

一、含煤性

井田内主要含煤地层为二叠系下统山西组和石炭系上统太原组。

含煤地层总厚132.97m,含煤10—12层,可采煤层3层,煤层总厚11.78m,含煤系数8.86%,其中3、9、15号煤层为可采煤层,煤层平均厚度8.68m,可采煤层含煤系数6.53%。

其他煤层不可采。

表2-2含煤地层煤层特征表

含煤地层

煤层编号

煤层厚(m)

煤层结构

顶板

岩性

底板

岩性

煤层稳定程度

可采性

最小-最大

平均

矸石

层数

类别

P1s

1

0.14-0.14

0.14

0

简单

细砂岩

泥岩

细砂岩

泥岩

不稳定

不可采

2

0.54-0.68

0.63

0

简单

细砂岩

泥岩

细砂岩

泥岩

不稳定

不可采

3

4.11~6.20

5.41

0~2

简单

细砂岩、粉砂岩、泥岩

细砂岩、粉砂岩、泥岩

稳定

全区

可采

C3t

6

0.36-0.36

0.36

0

简单

细粒砂岩

细粒砂岩

不稳定

不可采

7

0.09-0.39

0.23

0

简单

炭质泥岩

炭质泥岩

不稳定

不可采

8

0.08-1.13

0.47

0

简单

细粒砂岩

细粒砂岩

不稳定

不可采

9

0.80~1.19

0.99

0~1

简单

细砂岩、粉砂岩、泥岩

泥岩、粉砂岩

不稳定

局部

可采

10

0.15-0.21

0.18

0

简单

细粒砂岩

细粒砂岩

不稳定

不可采

11

0.27-0.4

0.33

0

简单

细粒砂岩

细粒砂岩

不稳定

不可采

12

0.10-0.93

0.35

0

简单

细粒砂岩

细粒砂岩

不稳定

不可采

13

0.40-0.45

0.41

0

简单

细粒砂岩

细粒砂岩

不稳定

不可采

15

2.07~2.67

2.28

0~2

简单

石灰岩

泥岩

稳定

全区

可采

平均厚度5.41m,可采煤层含煤系数11.91%。

1、2号煤层不可采。

太原组为一套海陆交互相含煤地层,平均厚度87.55m,本组含煤8

—9层(6、7、8-1、8-2、9、10、11、12、13、15、号煤层),煤层总厚5.60m,含煤系数6.40%,9号煤层不稳定,局部可采,煤层厚0.80—1.19m,平均厚0.99m,含煤系数1.13%;15号煤层全区稳定可采,煤层厚2.07—2.67m,平均厚度2.28m,含煤系数2.60%。

6、7、8-1、8-2、10、11、12、13号煤层不可采。

二、可采煤层

1、3号煤层

2、9号煤层

3、15号煤层

表2-3可采煤层特征表

煤层号

煤层厚度(m)

煤层间距

(m)

煤层结构类别

矸石层数

稳定性

可采性

顶底板岩性

顶板

底板

3

4.11~6.20

5.41

30.58-73.46

52.02

简单

0~2

稳定

全区

可采

细砂岩、粉砂岩、泥岩

细砂岩、粉砂岩、泥岩

9

0.80~1.19

0.99

简单

0~1

不稳定

局部

可采

细砂岩、粉砂岩、泥岩

泥岩、粉砂岩

31.13-49.60

40.37

15

2.07~2.67

2.28

简单

0~2

稳定

全区

可采

石灰岩

泥岩

三、煤 质

1、煤的物理性质及宏观煤岩类型

3号煤呈黑色、灰黑色,玻璃-金刚光泽,具阶梯状、贝壳状断口,内生裂隙发育,极脆易碎,块状、层状构造,条带状结构。

煤岩组成以亮煤为主,夹有镜煤条带和少量暗煤。

亮煤以玻璃光泽呈条带分布,镜煤为金刚光泽,结构均一,内生裂隙发育,呈小块状,多充填方解石或黄铁矿,暗煤光泽暗淡,硬度、比重均较大,具韧性,为光亮型煤。

9号煤宏观煤岩特征为黑色-灰黑色,以亮煤和镜煤为主,金属-玻璃光泽,断口为贝壳状夹阶梯状,内生裂隙发育,条带状结构,层状构造,质软坚硬,偶见黄铁矿。

15号煤宏观煤岩特征为黑色-灰黑色,以亮煤和镜煤为主,似金属-玻璃光泽。

条带状构造,粒状、阶梯状断口为主,贝壳状次之,条痕为灰黑色,裂隙较发育,常见黄铁矿充填。

2、化学性质及工艺性能

可采煤层煤质特征见表3-4。

3号煤层为低-中灰、特低硫、特高热值无烟煤;9号煤层为中高灰、高硫、特高热值无烟煤;15号煤层为低灰-中灰、中高硫-高硫、特高热值无烟煤。

3号煤层洗选后可作为化工用煤,9、15号煤层经洗选后可作为动力用煤。

表2-4煤层煤质特征汇总表

煤层编号

煤样

工业分析

水分

灰分

挥发分

全硫

发热量

Mad

(%)

Ad

(%)

Vdaf

(%)

St.d

(%)

Qgr,d

(MJ/kg)

最小-最大

最小-最大

最小-最大

最小-最大

最小-最大

平均

平均

平均

平均

平均

3

原煤

0.72-2.51

14.70-18.14

8.81-11.05

0.30-0.