慢性静脉疾病的分类.docx

《慢性静脉疾病的分类.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《慢性静脉疾病的分类.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

慢性静脉疾病的分类

1慢性静脉疾病的分类

1994年由一个国际静脉疾病研讨委员会提出的CEAP系统是一个综合分析评价慢性静脉疾病的分类法,有利于在病例报告和评价不同的诊断和治疗方式方面统一化,对外科治疗具有指导意义。

该法于第二届泛太平洋静脉疾病研讨会(1997)得到确认,现已在大多数国家和地区广泛使用。

CEAP法由临床分类、病因分类、解剖分类和病理生理分类四部分组成。

临床分类采用0〜6级,将各种静脉疾病的临床特征包括在内,如毛细血管扩张、静脉曲张、水肿、皮肤改变、溃疡等,级别越高提示症状和体征越严重。

病因分类为先天性、原发性和继发性。

解剖分类为三个系统(浅静脉、深静脉和交通静脉系统)18分段,比较完整地概括了下肢静脉系统。

病理生理分类为返流性、阻塞性和返流阻塞合并性]1]。

依据CEAP法可对下肢静脉功能不全进行评分,从而判断下肢静脉功能状况,为外科治疗提供依据。

2下肢静脉曲张和交通静脉功能不全的外科治疗

20世纪初,Homans提出按病因不同将下肢浅静脉曲张分为单纯性和继发性两大类。

前者指隐-股静脉功能不全,血液从股总静脉返流入大隐静脉,逐渐破坏大隐静脉中所有瓣膜,使下肢浅静脉曲张。

后者由下肢深静脉血栓形成而导致浅静脉代偿性扩张,并提出对单纯性者行大隐静脉高位结扎加抽剥术。

Linton提出对溃疡形成者应作小腿部交通静脉结扎术。

近一个世纪以来这些术式一直成为治疗下肢浅静脉曲张的传统手术方式[2]。

80年代初,Kistner提出下肢深静脉瓣膜功能不全的概念后,许多研究转而集中于深静脉瓣膜功能修复上,大家都比较注意深静脉瓣膜功能不全所导致的下肢静脉曲张。

近年来,对于浅静脉功能不全在慢性静脉功能不全中所引起作用得到重新重视和强调。

Hanrahan等[3]利用多普勒超声技术检查95例静脉性溃疡病人,发现16.8%仅有浅静脉功能不全,另外19%为浅静脉功能不全合并交通静脉功能不全,也就是说,有35%的肢体仅施以简单的隐静脉抽剥、曲张静脉切除手术即可治愈。

Bergan等[2]对58条严重慢性静脉功能不全患肢进行的研究中发现:

17%的肢体仅有浅静脉返流,另有近30%肢体的慢性静脉功能不全主要是由于浅静脉返流所致。

沿着大隐静脉的血液返流可通过交通静脉重新进入深静脉而增加深静脉系统负荷,最终引起深静脉扩张和延长、瓣膜功能损害。

大隐静脉抽剥、曲张浅静脉切除可以打断这种返流,对改善深静脉功能有极大的好处。

然而,传统手术方式仍有一些缺点,如临床上常遇到小腿部有极度曲张静脉的病例,范围广泛,或迂曲状或蔓状改变,不能顺利插入剥脱探条行静脉抽剥。

多切口分段抽剥或长切口大块剥离皮瓣切除曲张静脉,既不能完全消除广泛的静脉曲张,且在小腿上留下许多手术疤痕,影响美观。

1979年,Straith等提出曲张静脉的环形缝扎术,同年我院陈国锐等在此技术基础上进行改进、发展,在临床上开展了经皮浅静脉连续环形缝扎术(percutaneouscontinuouscircumsuture,PCCS)治疗下肢静脉曲张病人。

术中常规将大隐静脉高位结扎,大腿段静脉曲张行剥脱术至膝关节处,膝以下曲张静脉施以PCCS予以闭塞。

大腿段如静脉曲张严重而难以抽剥者亦可用此术缝扎。

合并溃疡者,可围绕溃疡边缘缝扎以闭合周围静脉。

此法在缝扎过程中也可缝扎阻断交通静脉。

对于那些曾经行大隐静脉手术而复发的病例,采用此法缝扎复发曲张静脉亦可取得良好效果。

对于静脉性溃疡的外科手术治疗,在80年代中期,人们仍普遍持怀疑态度。

但到90年代中期已明显改变为谨慎的乐观态度,认为外科手术对于治疗静脉性溃疡是有效的。

这基于三个因素:

(1)已证实静脉性溃疡并不完全是静脉炎后性的,在60%〜70%的肢体中存

在浅静脉功能不全,而这种浅静脉功能不全通过外科手术治疗是完全可以治愈的。

(2)即使存在明显的静脉阻塞,浅静脉抽剥和浅静脉返流的完全阻断也可以安全地进行,且可使肢体状况明显改善。

(3)交通静脉阻断对于加速溃疡愈合和降低溃疡复发率是有效的。

采用Linton法结扎交通静脉,由于下肢长切口或范围广泛的多切口,术后常有切口延迟愈合、皮肤坏死和伤口感染等并发症。

1985年德国的Hauer首先将腹腔镜技术引入治疗下肢静脉疾病,开展了腔镜筋膜下交通静脉手术(subfascialendoscopicperforatorsurgery,SEPS)。

Gloviczki等[4]总结了1993〜1997年的46例SEPS手术,其中有20条肢体患活动性溃疡。

17条随访时已无溃疡形成,1条溃疡明显缩小,有2条溃疡复发,均为严重静脉血栓形成后综合征合并深静脉功能不全和部分静脉再通。

Padberg等[5]采用浅静脉抽剥结合腔镜交通静脉结扎术。

术后临床症状消失,经彩超、APG等检测,各种

功能指标均恢复到正常范围。

但也有人提出简单的大隐静脉手术也有治愈溃疡的可能,从而对SEPS治疗溃疡的疗效提出质疑。

德国的Ulm大学为此进行了一项专门研究,对既往曾经过隐静脉手术和返流性静脉曲张切除的32例病人40条肢体施行了SEPS其中有15条肢体SEPS术前表现血栓形成后综合征,16条肢体有活动性溃疡。

SEPS术后2个月随访发现32例中有31例疼痛和水肿等症状明显改善,58%的病人血液流变学指标明显改善,16例活动性溃疡病人中,术后6周内有9例溃疡愈合,从而得出结论:

SEPS可促进长期静脉性溃疡的愈合[6]。

长期以来,所有外科教科书都强调在深静脉阻塞情况下,大隐静脉抽剥和浅静脉曲张切除手术是绝对禁忌的,术前必须作深静脉通畅试验或检查。

否则术后会加重肢体静脉淤滞,因为此时的浅静脉作为静脉回流的主要通道而起侧支循环作用。

这种观念现已被证实是错误的。

Raju等[7]对111例115条肢体施行了大隐静脉抽剥和静脉曲张切除手术,其中有81%的肢体同时行深静脉瓣膜重建术治疗深静脉瓣膜功能不全。

有64条肢体患有深静脉阻塞疾病,其中有5例为急性下肢深静脉血栓形成病人。

术后在静脉流出量、活动性静脉压、静脉再充盈时间、静脉充盈指数、阻力指数、静脉容量及射血量、残余静脉血量和Valsalva静脉压等指标方面,无静脉阻塞组和有静脉阻塞组之间比较均无显著性差异。

静脉阻塞组无一例出现阻塞症状加重现象,无皮肤坏死、静脉性坏疽或静脉性跛行。

术后对静脉阻塞的病人随访1〜3年,保持功能稳定的占92%,只有8%的病人阻塞等级加重,且均为急性下肢深静脉血栓形成(DVT)和反复发作的静脉阻塞病人。

从而证明了大隐静脉手术在深静脉阻塞情况下仍是可行的手术

方法,对于那些继发于下肢静脉血栓形成的浅静脉曲张尤其适用。

这一观点近年已得到大多数血管外科专家的认同,其原因归于三点:

(1)DVT后综合征多数以阻塞和返流合并存在为其主要病理表现。

随病程迁延,返流性因素将占主导地位,而DVT后出现的静脉淤滞性皮肤改变,包括溃疡形成,则主要与返流性因素有关,与阻塞性因素关系较小。

因此,曲张静脉的切除抽剥、返流因素的控制(如瓣膜重建术)能够缓解这些病人的临床表现,即使是在仍有阻塞因素存在时。

(2)深静脉具有丰富的侧支循环,本身对于阻塞性因素就有良好的耐受性,这包括肌间、肌内、股深、旋髂、阴部、坐骨和臀部、腹壁下以及隐静脉系统,隐静脉在深静脉阻塞后的侧支循环代偿方面所起的作用相对较小。

切除返流的隐静脉和曲张静脉是可行的,术后非隐静脉的侧支循环(如其它浅静脉或深静脉)可迅速代偿隐静脉所起的功能作用。

(3)血栓形成后扩张的隐静脉可能是静脉返流血液的重要来源,可加重静脉淤滞性的一系列临床表现,抽剥和切除隐静脉可以阻断这种返流并改善小腿静脉泵功能。

3下肢深静脉瓣膜功能不全的外科治疗

已有大量临床资料证明,大多数下肢浅静脉曲张是由于原发性下肢深静脉瓣膜功能不全所致。

各种各样的深静脉瓣膜重建手术已广泛开展并在不断发展。

主要有直接瓣膜修复成形术,包括静脉内瓣膜修复成形和静脉外瓣膜修复成形;间接瓣膜修复成形术,即静脉瓣膜部位的外包裹术、缩窄术和带戒术;带瓣膜的静脉段移植和带瓣膜静脉段移位术;?

静脉肌绊替代术等。

近年来,有多篇报道将这些瓣膜重

建技术的近远期疗效进行比较,认为疗效最好的仍属直接瓣膜修复成形术,尤以静脉内瓣膜修复成形术远期疗效最好。

该技术可在直视下准确修复延长瓣膜,早期和远期疗效均较好,有60%〜70%的病例

术后可保持瓣膜功能良好达8〜15年。

Perrin等]8]采用静脉内瓣膜修复成形术治疗一组原发性深静脉瓣膜功能不全合并溃疡的病例,术后随访2〜8年,仅有1例(4.5%)溃疡复发,90.9%的病人瓣膜功能恢复正常。

但静脉内瓣膜修复成形术需切开静脉,钳夹阻断术区静脉,易损伤静脉内膜,术后易在静脉腔内残留异物和引起静脉血栓形成。

为防止血栓形成,术中、术后需用大量抗凝药物,可能导致术后出现血肿、出血等并发症。

手术时间长,操作难度较大,不适用于年老体弱的病人。

近年来,许多人更提倡开展静脉外瓣膜修复成形术治疗原发性深静脉瓣膜功能不全,主要技术有静脉外瓣叶交汇部缩缝;静脉外瓣叶环形缩缝和血管镜直视下静脉外瓣叶交汇部缩缝。

该技术优点为操作简单,可在一次手术中同时修复多对瓣膜,术中、术后无需抗凝,术后伤口并发症极少,可与其它静脉手术同时进行,有瓣膜修复成形和静脉管腔缩窄的双重作用。

我们从1996年起对56例69条肢体进行静脉外瓣膜修复成形术治疗下肢深静脉瓣膜功能不全。

全组病例术前检查均有明显临床表现,深静脉瓣膜功能不全均在皿〜W级(Kistner分级)。

术中根据静脉瓣膜和返流情况决定作1〜2对股浅静脉瓣膜修复成形术,取得良好疗效。

全组病例随访时间2〜41个月(平均25个月)。

术后静脉性跛行、水肿、疼痛等症状完全消失占78.3%(54/69);症状明显改善21.7%(15/69),66.7%(12/18)的肢体溃疡愈合,33.3%的肢体溃疡明显缩小;90%的肢体深静脉瓣膜功能恢复正常,余肢体的瓣膜功能也改善到I〜H度。

近年来,许多专家对于带瓣膜的静脉段移植和带瓣膜静脉段移位术的近远期疗效进行了研究和报道。

Taheri[9]1997年报告对静脉功能不全W级的95例102条肢体进行了带瓣膜的静脉段移植,5年通畅率达75%。

经10年随访,有55%的病例出现中度或重度移植瓣膜段静脉扩张。

30例接受随访造影检查者中仅有2例移植静脉段血栓形成。

移植瓣膜静脉段扩张高发的可能原因归咎于瓣膜原发性疾病的存在或一种退行性静脉疾病的渐进过程所致,这个过程可继发于静脉管壁内的缺陷或可能继发于一种外部的异常,如肌病导致的肌泵进行性功能丧失。

近年来Taheri选用肢体肌电图和肌肉活体组织检查选择静脉瓣膜移植的病例10例,术后2年随访未发现移植瓣膜静脉段的扩张或症状复发。

Perrin[10]1997年报道13例带瓣膜静脉段移位术,术后有12例(92%)随访1〜9.5年,其中5例保持瓣膜功能正常及静脉通畅,6例合并溃疡者有4例5年无溃疡复发。

13例中有5例术后出现血栓形成(38.4%)。

当前瓣膜重建研究的热点转移到新瓣膜的研制,尚多处于实验研究阶段,有几个研究途径尝试解决替代静脉瓣膜的问题,旨在研制出安全、持久、有效的瓣膜替代物,进行瓣膜移植,治疗那些不可用瓣膜的病例:

①原位新瓣膜形成,②带支架的静脉瓣膜段移植,③不锈钢或铂制成的人工瓣膜移植,④人工瓣膜上覆盖一层带有自体细胞的异体物质,⑤冷冻保存的同种异体肺心瓣膜移植,⑥冷冻保存的同种

异体静脉瓣膜移植。

最近,Dalsing等[11]采用冷冻保存的同种异体股浅静脉段(带瓣膜)移植于临床严重静脉功能不全病人9例,术后3个月随访有7例移植瓣膜保持通畅和功能,6例合并溃疡,其中有4例溃疡完全愈合,2例愈合50%〜70%。

随访6个月时,6例移植瓣膜保持通畅,

3例阻塞,5例瓣膜仍保持功能,3例溃疡复发,3例溃疡保持愈合或愈合范围增大。

这一临床研究的初步成功为瓣膜重建开辟了新的途径。

由于严重慢性静脉功能不全常常累及多个静脉系统,因此近年来许多学者提出应同时在浅静脉、深静脉和交通静脉三个系统同时进行纠治,才能取得更好的临床疗效[8]。

我们最近对7例严重慢性下肢静脉功能不全的病人施行了综合性手术。

此7例病人均有严重的下肢浅静脉曲张、色素沉着和溃疡,深静脉瓣膜功能均在皿〜W度,交

通静脉功能不全。

我们同时采用腔镜筋膜下结扎交通静脉,大隐静脉高位结扎、抽剥和PCCS股浅静脉瓣膜外修复成形术。

近期疗效令人满意,所有病人临床症状消失,曲张静脉消失,溃疡均在1个月内愈合,深静脉瓣膜功能均恢复到0〜I度。

对于下肢静脉功能不全的病人实施外科治疗时,应同时对所累及的各个静脉系统进行综合性治疗,这将成为今后外科治疗下肢慢性静脉疾病的方向。

4慢性下肢深静脉血栓形成的治疗

对于慢性静脉血栓形成,由于许多侧支循环的建立以及静脉阻塞后再通,使静脉功能得到部分恢复,但由于残余的阻塞仍存在以及血栓形成后造成的静脉瓣膜毁损所致静脉返流作用增强,使慢性静脉阻塞的治疗由急性期的祛栓、溶栓过渡到静脉功能重建的阶段。

有人提出原位血管移植治疗慢性阻塞性静脉疾病。

但也有人认为DVT时发生溃疡的机会较少,DVT的自然转归良好,大多数阻塞的静脉会再通,完全不通的阻塞即使偶有发生,也仅是例外,采用保守治疗即可。

但所有学者都赞同有严重阻塞症状的病人需要考虑手术解决,但这些病人必须是患DVT1年以上者,且有合适的解剖部位和适当的静脉生理功能[静脉压差至少在0.4〜0.7kPa(3〜5mmHg)],然而,如果这样严格地选择病人,则能够手术的病人是很少的。

目前治疗慢性静脉阻塞的手术主要有May-Husni和Palma手术,这些静脉重建术在短期内比较有效,但长期的疗效却不理想。

由于大多数慢性DVT的静脉都可再通,有效的侧支循环几乎都会建立,因此,保守治疗目前仍为慢性静脉阻塞的最佳首选治疗方法,仅有少数仍保留严重症状的病人需手术治疗。

由于大多数病人病理改变为血栓形成后遗症,此时静脉瓣膜毁损引起的返流作用大于残余的血栓阻塞作用,病人临床表现主要为瓣膜功能不全所致。

因此,如何纠治血栓形成后瓣膜功能不全成为绝大多数慢性DVT病人关心的问题。

最近Perrin报道]8]采用静脉内瓣膜修复成形术治疗血栓形成后瓣膜功能不全并溃疡病人,60%的病例瓣膜功能恢复正常。

随访2〜8年,仍保持瓣膜功能正常者占40%,80%的病例溃疡愈合。

近年还有报道利用静脉外瓣膜修复技术治疗慢性DVT所致瓣膜功能不全,但尚缺少远期疗效报道。

利用有效的瓣膜重建方法治疗DVT所致瓣膜功能不全将是今后的一

个治疗方向。

提示下肢静脉病的八种表现

一、突发的单侧下肢肿胀、疼痛

二、下肢小腿静脉扭曲、成团;

三、小腿局部硬块,压痛;

四、小腿下部皮肤搔痒,可伴湿疹

五、站立半小时后感下肢酸胀;

六、小腿足踝区皮肤颜色变深;

七、小腿水肿,晨轻晚重;

八、小腿溃疡不易愈合;

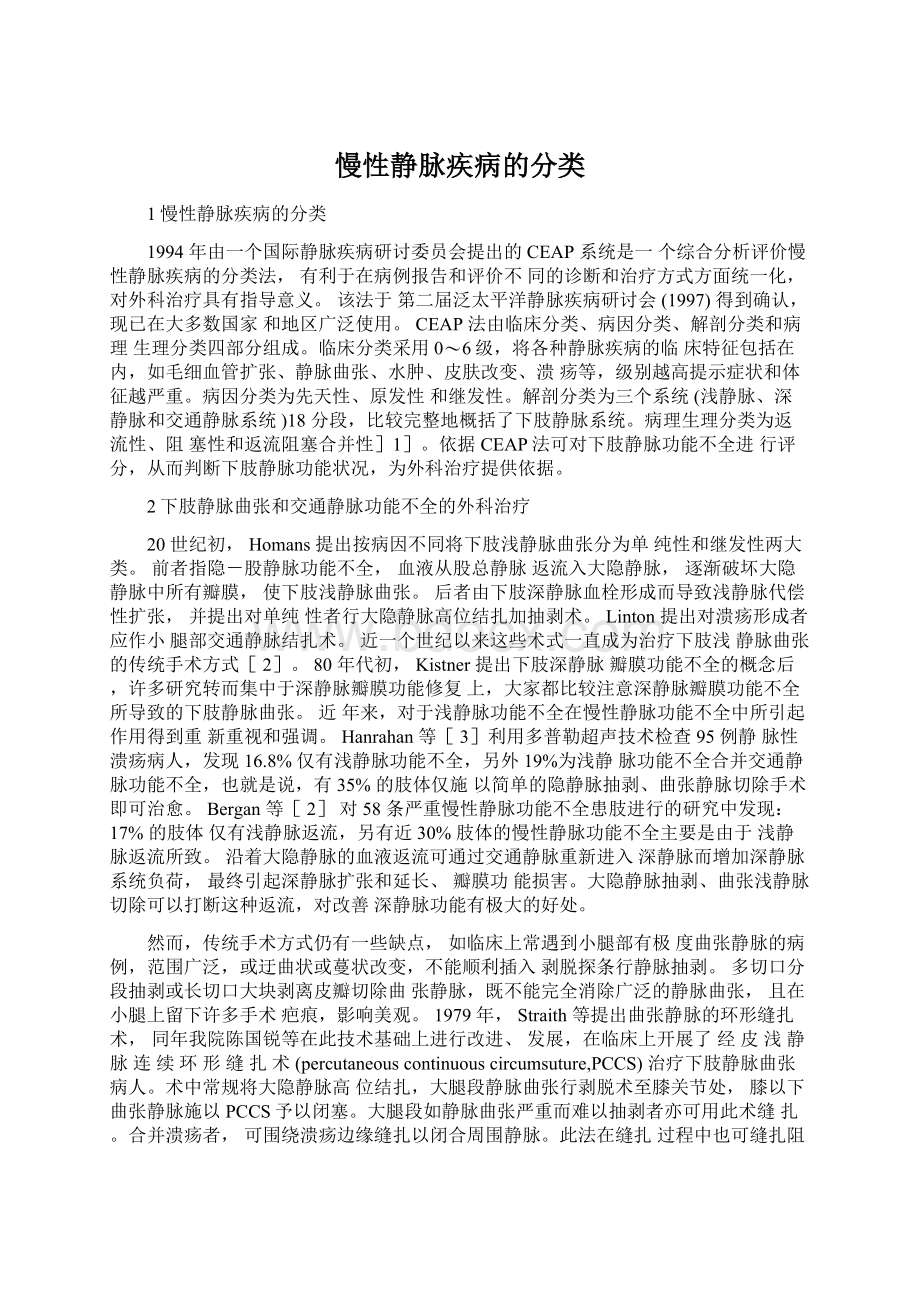

CVI的CEAP分级:

临床分级

C0静脉并视、触诊体征

C1毛细血管扩张或网状静脉

C2静脉曲张

C3浮肿

C4皮肤改变:

色素沉着,湿疹脂质硬皮病

C5皮肤改变+已愈合溃疡

C6皮肤改变+活动期溃疡病因分级

Ec先天性(congenical)

Ep原发性(primary)

Es继发性(secondary)血栓形成后,创伤后,其他解剖分级

As浅静脉

Ap交通静脉

Ad深静脉病理生理分级

Pr静脉逆流(reflux)

Po静脉阻塞(obstruction)

Pr.o静脉逆流伴有阻塞

As浅静脉

1大隐静脉

2膝上大隐静脉

3膝下大隐静脉

4小隐静脉

5非隐静脉

Ad深静脉

6下腔静脉

7髂总静脉

8髂内静脉

9髂外静脉

10盆腔级性腺静脉

11股总静脉

12股深静脉

13股浅静脉

14静脉

15小腿主干静脉

(胫前、胫后、腓静脉)

16肌肉静脉丛(腓肠肌、比目鱼肌)

Ap交通静脉

17大腿交通静脉

18小腿交通静脉

0无症状

1有症状无功能损害

2有症状支持治疗下能正常工作

3有症状支持治疗下不能保持正常工作