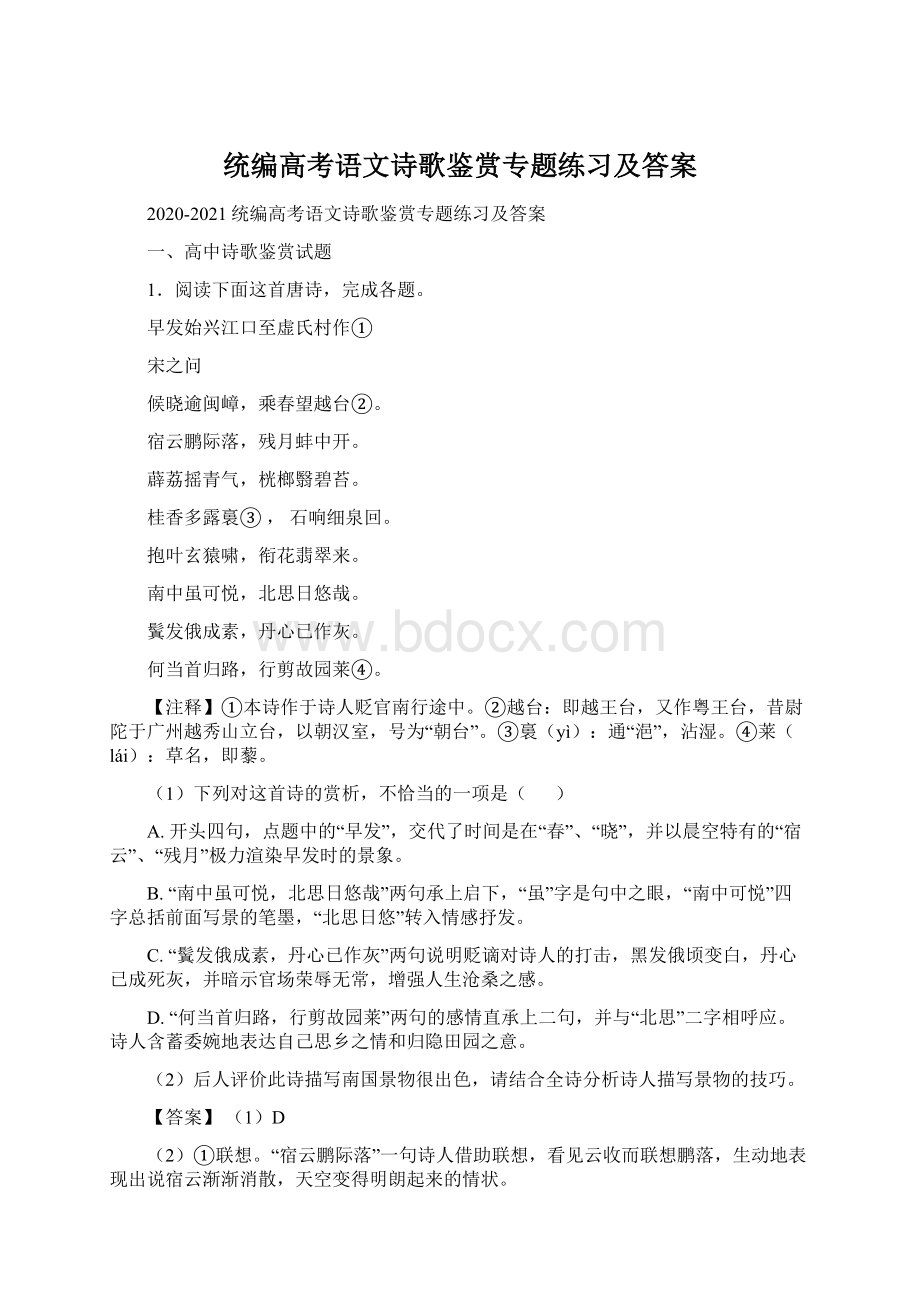

统编高考语文诗歌鉴赏专题练习及答案.docx

《统编高考语文诗歌鉴赏专题练习及答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《统编高考语文诗歌鉴赏专题练习及答案.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

统编高考语文诗歌鉴赏专题练习及答案

2020-2021统编高考语文诗歌鉴赏专题练习及答案

一、高中诗歌鉴赏试题

1.阅读下面这首唐诗,完成各题。

早发始兴江口至虚氏村作①

宋之问

候晓逾闽嶂,乘春望越台②。

宿云鹏际落,残月蚌中开。

薜荔摇青气,桄榔翳碧苔。

桂香多露裛③,石响细泉回。

抱叶玄猿啸,衔花翡翠来。

南中虽可悦,北思日悠哉。

鬒发俄成素,丹心已作灰。

何当首归路,行剪故园莱④。

【注释】①本诗作于诗人贬官南行途中。

②越台:

即越王台,又作粤王台,昔尉陀于广州越秀山立台,以朝汉室,号为“朝台”。

③裛(yì):

通“浥”,沾湿。

④莱(lái):

草名,即藜。

(1)下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A. 开头四句,点题中的“早发”,交代了时间是在“春”、“晓”,并以晨空特有的“宿云”、“残月”极力渲染早发时的景象。

B. “南中虽可悦,北思日悠哉”两句承上启下,“虽”字是句中之眼,“南中可悦”四字总括前面写景的笔墨,“北思日悠”转入情感抒发。

C. “鬒发俄成素,丹心已作灰”两句说明贬谪对诗人的打击,黑发俄顷变白,丹心已成死灰,并暗示官场荣辱无常,增强人生沧桑之感。

D. “何当首归路,行剪故园莱”两句的感情直承上二句,并与“北思”二字相呼应。

诗人含蓄委婉地表达自己思乡之情和归隐田园之意。

(2)后人评价此诗描写南国景物很出色,请结合全诗分析诗人描写景物的技巧。

【答案】

(1)D

(2)①联想。

“宿云鹏际落”一句诗人借助联想,看见云收而联想鹏落,生动地表现出说宿云渐渐消散,天空变得明朗起来的情状。

②比喻。

“残月蚌中开”一句中,诗人运用比喻手法,写出了春天早晨,月亮渐圆,就好象蚌慢慢张开一样,珠光闪现在蚌中,把云敛月圆的清晨写得极富于生机。

③动静结合。

“薜荔摇青气,桄榔翳碧苔。

”两句中,前一句描写碧绿的薜荔如青气在摇动,是动景,“摇”字生动描画出枝叶攀腾,扶摇直上与青气勃勃的情态;后一句描写茂密的桄榔树遮蔽着碧苔的情景,是静景,一动一静,动静结合,形成一幅盎然生趣的画面。

④多角度描写(嗅觉、听觉、视觉相结合)。

“桂香多露裛,石响细泉回”描写桂花带露开放,香气袭人,是从嗅觉的角度;流水打击溪石,叮咚有声,是从听觉的角度;回环流转的细流,是从视觉的角度。

多角度描写展现了宁静清新的环境。

【解析】【分析】

(1)D项,“含蓄委婉”错误,从诗中来看,“何当首归路,行剪故园莱”意思是“仕进的路已绝,不如回头返故乡去剪来草过日子罢了”,这是直接表达自己思乡之情和归隐田园之意,应是“直抒胸臆”。

故选D项。

(2)诗歌开头四句,点题中的“早发”,交代了时间是在“春”、“晓”,并以晨空特有的“宿云”、“残月”极力渲染早发时的景象,“宿云鹏际落”写的是“云”,意思是“宿云如落鹏之翼”,这是诗人的联想,“残月蚌中开”写的是“残月”,意思是“残月如开于蚌中之珠”,这两句又使用比喻的修辞。

从“薜荔摇青气”开始的六句极写赏心悦目的南国景色,铺排有序,很见功力。

前三句写树,错落有致,句中用一个富有动感并充满了生命力的“摇”字,生动地描画出了枝叶攀腾、扶摇直上与青气郁勃、无以自守的情态,使用动静结合的手法。

在上三句中,诗人用笔由视觉而到嗅觉,“石响”句更进而写到听觉,由泉水奔泻的“石响”又转而看到回环流转的细泉。

“抱叶”二句转写动物,这就使画面更充满活力,线条、色彩、音响以至整个情调更其动人了。

考生结合这些方面分析作答即可。

故答案为:

⑴D;

⑵①联想。

“宿云鹏际落”一句诗人借助联想,看见云收而联想鹏落,生动地表现出说宿云渐渐消散,天空变得明朗起来的情状。

②比喻。

“残月蚌中开”一句中,诗人运用比喻手法,写出了春天早晨,月亮渐圆,就好象蚌慢慢张开一样,珠光闪现在蚌中,把云敛月圆的清晨写得极富于生机。

③动静结合。

“薜荔摇青气,桄榔翳碧苔。

”两句中,前一句描写碧绿的薜荔如青气在摇动,是动景,“摇”字生动描画出枝叶攀腾,扶摇直上与青气勃勃的情态;后一句描写茂密的桄榔树遮蔽着碧苔的情景,是静景,一动一静,动静结合,形成一幅盎然生趣的画面。

④多角度描写(嗅觉、听觉、视觉相结合)。

“桂香多露裛,石响细泉回”描写桂花带露开放,香气袭人,是从嗅觉的角度;流水打击溪石,叮咚有声,是从听觉的角度;回环流转的细流,是从视觉的角度。

多角度描写展现了宁静清新的环境。

【点评】

(1)本题考查对诗歌内容、重要字词含义作用、情感和艺术手法的分析鉴赏能力。

解答此类题,要通读诗歌,整体把握诗歌内容主旨和思想情感,在此基础上,回归诗歌,寻找答题点;最后精读相关诗句,看所给选项的内容是否能在诗歌中找到依据,或者是否能根据诗歌内容合理地推断出来或者是否正确。

(2)此题考查鉴赏诗歌表达技巧的能力。

鉴赏诗歌的表达技巧的答题模式:

第一步:

指出何种手法;第二步:

结合诗歌内容分析;第三步:

指出这种手法的表达效果。

2.阅读下面这首宋诗,完成小题。

石鼻城①

苏轼

平时战国今无在,陌上征夫自不闲。

北客初来试新险,蜀人从此送残山。

独穿暗月朦胧里,愁渡奔河苍茫间。

渐入西南风景变,道边修竹水潺潺。

【注】①石鼻城即宝鸡东北30里的武城镇,相传是诸葛亮所筑,曾是蜀、魏的战场。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A. 首联写曾经是古战场的石鼻城,如今一派太平的景象,路上行人各自奔忙。

B. 颔联写南来北往的人到此的感受,用“新险”“残山”突出石鼻城地势险峻。

C. 颈联写“暗月朦胧”“奔河苍茫”,形象地表现了“独穿”“愁渡”的黯然迷蒙。

D. 尾联写向西南行进,风景逐渐优美,路旁是修长的翠竹,耳畔是潺潺的流水。

(2)宋诗富含理趣,常在具体的形象中蕴藏抽象的哲理。

谈谈你从这首诗中读出了哪些理趣。

【答案】

(1)B

(2)①首联借石鼻城古今变迁,表达对变与不变的思考;②颔联借南北旅人来到石鼻城感受差异,表明角度不同导致体验不同;③末两联借石鼻城两侧景色和旅人感受的变化,形象地表达逆境会转为顺境的信念。

【解析】【分析】⑴本题中,颔联的意思“石鼻寨对北方人来说,是刚涉秦岭的险要之处,可对经剑阁栈道而来的蜀人来说,只不过是小丘陵”,所以“新险”“残山”是不同行进方向的人的感受。

故选B。

⑵本题中,“从这首诗中读出了哪些理趣”,其实是对诗人情感的把握,要多方位把握,这首诗的意思:

现在祖国统一了,但南来北往的旅客们依然闲不住,石鼻寨对北方人来说,是刚涉秦岭的险要之处,可对经剑阁栈道而来的蜀人来说,只不过是小丘陵。

在月色朦胧中渡过奔腾的渭河,渐向西南,风景渐变,修竹萧萧,流水潺潺。

由此可概括为答案为:

①首联借石鼻城古今变迁,表达对变与不变的思考;②颔联借南北旅人来到石鼻城感受差异,表明角度不同导致体验不同;③末两联借石鼻城两侧景色和旅人感受的变化,形象地表达逆境会转为顺境的信念。

故答案为:

⑴B;

⑵①首联借石鼻城古今变迁,表达对变与不变的思考;②颔联借南北旅人来到石鼻城感受差异,表明角度不同导致体验不同;③末两联借石鼻城两侧景色和旅人感受的变化,形象地表达逆境会转为顺境的信念。

【点评】⑴本题属于综合考查题,考查学生对诗句的理解能力,同时考查对诗句内容、技巧以及情感的把握能力,采用了客观选择题的形式,各选项内容涉及了对诗歌的手法、形象、主题的鉴赏。

解答此类题目,首先要审题,即明确题干的要求,如本题的题干要求选出“下列对这首诗的赏析,不正确的一项”,然后要注意了解诗歌的创作背景,逐句翻译诗句,接着把握诗歌的意象,分析诗歌营造了什么样的意境,领悟作者表达了怎么样的思想情感,思考诗歌中运用了哪些表现手法,再对照选项一一确认,得出答案。

⑵本题考查学生评价文学作品的思想内容和作者的观点态度的能力。

解答此类题目这类题目解答时可从以下几方面入手:

①抓显情语。

指诗中最生动传神的、最能体现作者思想观点和情感态度的词语或句子;②分析景语。

注意按照“意象—→意境—→诗情”的思路去揣摩;③了解古代诗歌类别和常见的内容,把握诗歌的思想情感。

3.阅读下面这首词,完成下列小题。

辋川别业①

王维

不到东山②向一年,归来才及种春田。

雨中草色绿堪柒,水上桃花红欲然。

优娄比丘经论学,伛偻丈人乡里贤。

披衣倒屣且相见,相欢语笑衡门前。

【注释】①辋川别业:

王维在辋川山谷中园林旧址上营建的山庄,既富有自然之趣,又有诗情画意,以供其母参禅礼佛及诗人自身隐居。

别业:

别墅。

②东山:

指辋川别业所在的蓝田山。

(1)下列对这首诗的赏析不正确的一项是( )

A. 首联写诗人离开辋川已近一年,归时正遇春耕农忙,细数时间点明时节,流露出归来的急切与喜悦。

B. 颔联写出辋川沿途所见,用语秀而不媚,于清新中别出生趣,合乎王维诗作“诗中有画”的特色。

C. 颈联道出邻里多为善谈经论的僧人和年迈的乡贤,也暗含山庄的主要用途及诗人参禅悟理的宗教倾向。

D. 尾联描写诗人披衣倒屣与乡邻相见,开怀畅谈的情景,以虚写的手法表现了乡里间淳朴亲密的人际关系。

(2)宋人胡仔《苕溪渔隐从话》有“诗以一字为工,自然颖异不凡,如灵丹一粒,点石成金也”的论断。

本诗颔联中有两字亦有“点石成金”的效果,请指出并加以分析。

【答案】

(1)D

(2)“染”与“然”,青草绿得好似可以用作染料,桃花红得几乎要燃烧起来;以动写静,赋予画面动态的美感,以夸张的笔法写出颜色的艳丽;描绘出一幅绚丽的雨中郊野春景图。

【解析】【分析】

(1)D项,“诗人披衣倒屣与乡邻相见”错,是“乡邻披衣倒屣与诗人相见”。

诗句此处用典,披衣:

将衣服披在身上而臂不入袖。

三国魏曹丕《杂诗》之一:

“展转不能寐,披衣起彷徨。

”倒屣(xǐ):

急于出迎,把鞋倒穿。

《三国志•魏志•王粲传》:

“献帝西迁,粲徙长安,左中郎将蔡邕见而奇之。

时邕才学显著,贵重朝廷,常车骑填巷,宾客盈坐。

闻粲在门,倒屣迎之。

”后因以形容热情迎客。

(2)此题是“染”与“然”,从内容看,写出青草绿得好似可以用作染料,桃花红得几乎要燃烧起来;从手法看,以动写静,赋予画面动态的美感,以夸张的笔法写出颜色的艳丽;从意境创设的角度看,描绘出一幅绚丽的雨中郊野春景图。

故答案为:

⑴D;

⑵“染”与“然”,青草绿得好似可以用作染料,桃花红得几乎要燃烧起来;以动写静,赋予画面动态的美感,以夸张的笔法写出颜色的艳丽;描绘出一幅绚丽的雨中郊野春景图。

【点评】

(1)此题综合考查把握诗歌内容的能力。

解答此类题,要在整体感知与把握诗歌内容大意的基础上,对诗歌的主题思想、意象及意境、表现手法、语言以及作者的情感等方面加以综合考虑。

(2)此题考查鉴赏诗歌语言的能力。

炼字是诗歌鉴赏的高频考点,所炼之字往往是在该诗句中最富有表现力的词语,比如动词、形容词、数词、修饰词语、表示声音和颜色的词语等。

答题时,先要解词释句,然后指明手法,最后分析表达效果;分析表达效果时要将词语放回到诗句中,体会其表情达意上的妙处。

翻译:

没到东山已经将近一年,归来正好赶上耕种春田。

细雨涤尘草色绿可染衣,水边桃花红艳如火将燃。

从事经论学的有道高僧,年老伛偻了的超逸乡贤。

披衣倒屣出来和我相见,开怀谈笑站在柴门之前。

颔联两句为传世名句,写的是辋川春天的景色。

将静态景物,写得具有强烈地动感,使本已很美的绿草、红花,被形容得更加碧绿,更加红艳。

这种色彩明艳的画面,反映了诗人“相欢语笑”的喜悦心情,意境优美,清新明快。

这两句以夸张的手法写秾丽的春景,与“桃花复含宿雨,柳绿更带朝烟”(王维《田园乐七首》)有异曲同工之妙。

4.阅读下面这首词,完成下列小题。

永遇乐

(宋)苏轼

明月如霜,好风如水,清景无限。

曲港跳鱼,圆荷泻露,寂寞无人见。

紞如三鼓,铿然一叶,黯黯梦云惊断。

夜茫茫,重寻无处,觉来小园行遍。

天涯倦客,山中归路,望断故园心眼。

燕子楼空,佳人何在,空锁楼中燕。

古今如梦,何曾梦觉,但有旧欢新怨。

异时对,黄楼夜景,为余浩叹。

【注】①