二年级数学教案.docx

《二年级数学教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《二年级数学教案.docx(88页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

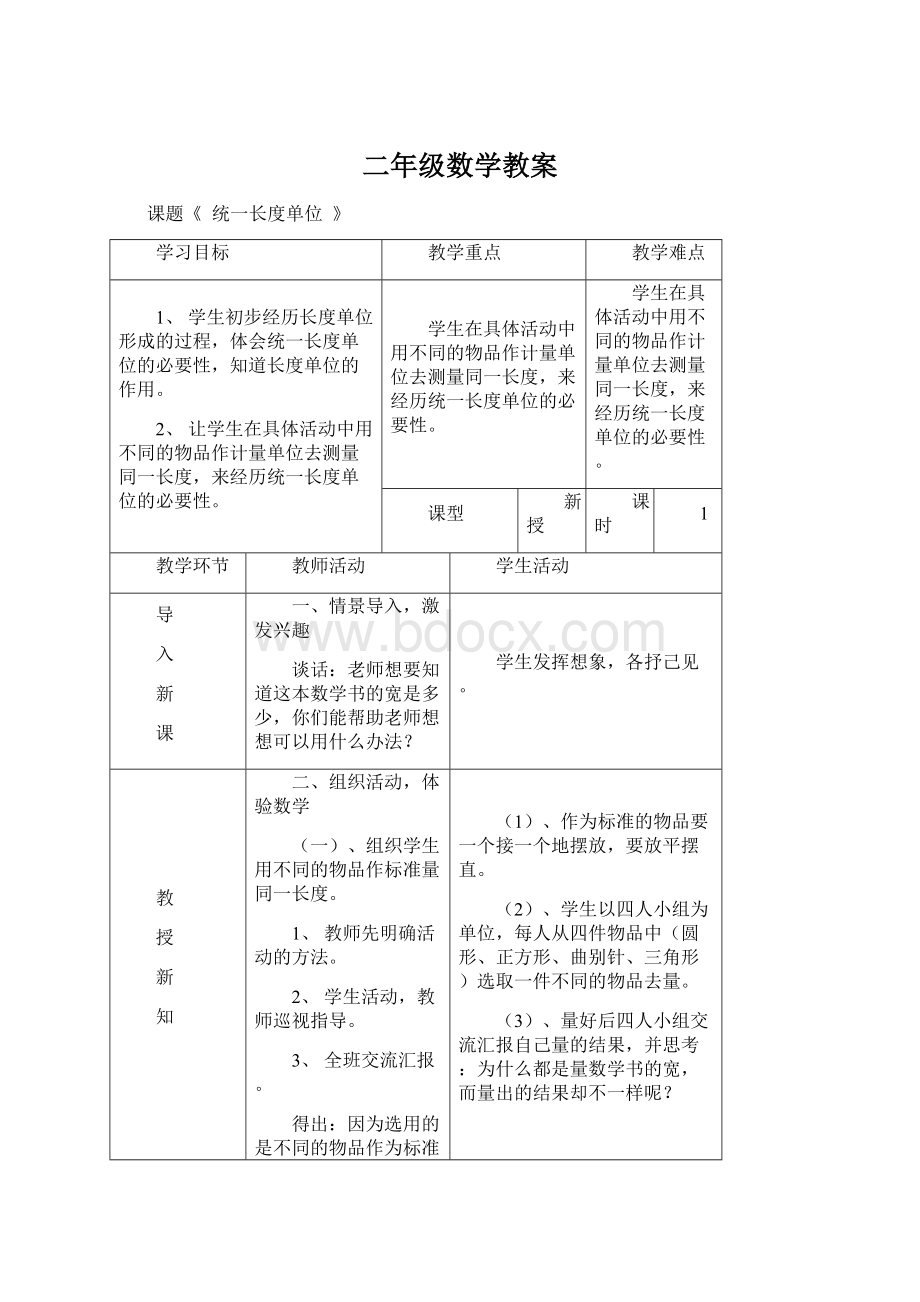

二年级数学教案

课题《统一长度单位》

学习目标

教学重点

教学难点

1、学生初步经历长度单位形成的过程,体会统一长度单位的必要性,知道长度单位的作用。

2、让学生在具体活动中用不同的物品作计量单位去测量同一长度,来经历统一长度单位的必要性。

学生在具体活动中用不同的物品作计量单位去测量同一长度,来经历统一长度单位的必要性。

学生在具体活动中用不同的物品作计量单位去测量同一长度,来经历统一长度单位的必要性。

课型

新授

课时

1

教学环节

教师活动

学生活动

导

入

新

课

一、情景导入,激发兴趣

谈话:

老师想要知道这本数学书的宽是多少,你们能帮助老师想想可以用什么办法?

学生发挥想象,各抒己见。

教

授

新

知

二、组织活动,体验数学

(一)、组织学生用不同的物品作标准量同一长度。

1、教师先明确活动的方法。

2、学生活动,教师巡视指导。

3、全班交流汇报。

得出:

因为选用的是不同的物品作为标准测量,所以量的结果不同。

4、让学生选用同一物品进行测量的学生展示他们测量的结果。

由此得出:

要想得到相同的结果,应选用同样的物品作标准进行测量。

(二)、组织学生用不同的物品作标准量不同的长度。

交流展示学生测量的结果,启发学生提出问题。

如:

为什么数学书的宽是5个曲别针的长,铅笔盒是5块橡皮的长,但它们并不一样长?

为什么桌子比铅笔盒长,但桌子才4根铅笔长而铅笔盒却有5块橡皮长呢?

引导小学生体会到:

因为选用不同的标准去量,它们的长度不同,所以测量的结果可能会与事实不符。

(1)、作为标准的物品要一个接一个地摆放,要放平摆直。

(2)、学生以四人小组为单位,每人从四件物品中(圆形、正方形、曲别针、三角形)选取一件不同的物品去量。

(3)、量好后四人小组交流汇报自己量的结果,并思考:

为什么都是量数学书的宽,而量出的结果却不一样呢?

让学生选用不同的物品(如橡皮、铅笔、曲别针或用手等)去量桌子、铅笔盒等物体的长度。

让学生用同一物品(正方形)作计量单位去量不同长度的物品看结果如何,体会统一长度单位的必要性。

板

书

设

计

课

堂

小

结

今天的数学课,你印象最深的是什么?

你想说什么?

学生畅谈。

教

学

反

思

课题《认识厘米用厘米量》

学习目标

教学重点

教学难点

1、认识尺子并知道尺子的作用,能用尺子进行正确地测量物体。

(限整厘米)

2、让学生通过看一看,比一比,量一量等实践活动了解认识长度单位厘米,初步建立1厘米的长度观念。

在建立长度观念的基础上,培养学生估量物体长度的意识。

初步建立1厘米的长度观念。

初步建立1厘米的长度观念。

课型

新授

课时

1

教学环节

教师活动

学生活动

导

入

新

课

一、谈话引入

1、为了准确、方便地表示物体的长度,人们发明了带有刻度的尺子。

2、介绍认识尺子。

学生认真倾听。

教

授

新

知

(一)、认识厘米

1、出示厘米尺,师生一起观察厘米尺子。

2、让学生量图钉的长度。

初步建立1厘米的长度观念。

教师明确量的正确方法:

图钉的一端对准尺子的0刻度,在看另一端对着几。

巩固1厘米的表象。

想想在自己的周围,生活中有哪些事物也是大约1厘米长的?

(二)、用厘米量

量一量物体的长度。

交流反馈。

教师再次强调测量的正确方法。

学生活动,教师巡视指导。

交流得出一个图钉的长度大约是1厘米长。

请小朋友量一量自己的手指,看哪个手指的宽大约是1厘米?

让学生去找大约1厘米长的物体。

帮助学生形成1厘米的鲜明表象。

学生活动,同桌交流。

巩

固

练

习

三、巩固深化,实践应用。

1、请学生随意拿出自己的一枝铅笔,量一量你的铅笔有多长。

量好后同桌交流检查。

2、4人小组合作,每人分别量出3厘米、5厘米、7厘米、10厘米……给大家看。

教师个别指导。

3、学生自己选择身边的物品量一量,如一枝新铅笔的长,数学本子的长,橡皮的长等。

课

堂

小

结

这节课你学会了什么?

学生畅谈。

板

书

设

计

教

学

反

思

课题《认识米》

学习目标

教学重点

教学难点

知识与技能:

在活动中认识米,建立l米的表象,知道1米=100厘米。

过程与方法:

通过观察、探究等多种学习活动,帮助学生形成米的正确表象,体验长度单位之间的进率。

情感态度与价值观:

培养学生合作精神

理解1米=100厘米。

理解1米=100厘米。

课型

新授

课时

1

教学环节

教师活动

学生活动

导

入

新

课

一.复习导入

1.复习。

通过上节课的学习,你们都学会了什么知识?

2.引入。

同学们,我们身上穿的衣服是怎么做出来的?

教师指出:

量布、长绳等比较长的物体一般用米尺。

这节课,我们继续认识比厘米长的长度单位“米”。

(板书课题。

)

生1:

上节课我们认识了长度单位——厘米。

生2:

厘米可以用来测量比较短的物体的长度。

生答:

裁缝阿姨将这一捆捆的布料,通过“量体裁衣”量出需要的长度再加工为成衣。

教

授

新

知

1.认识米尺。

请你用你手上的小尺子来量一量我们教室黑板的长度,哪位同学愿意用你的小尺子量一量?

说一说有什么感受?

拿老师的这把尺子(教师出示米尺)试试,指名上台量一量。

教师指出:

刚才我们用的这把尺子是米尺,它的长度正好是1米。

(板书:

1米)

量比较长的物体,用“厘米”作单位就麻烦了,这时我们可用“米”作单位。

米可以用“m”表示。

2.观察刻度。

看着尺子上的刻度,数一数,0~10表示从0到10是10厘米,接着是20、30、40、……100。

3.量出长绳。

拿出准备好的长绳,量出1米。

(注意:

量时刻度O对准绳子的左端。

)

4.估量。

把绳子放下,把手张开比划1米的长度,看谁估的准。

学生演示。

学生自由说。

(这样一小节一小节地量,太麻烦了)

师生合作,很快就量出黑板的长。

米是比厘米大的单位,1厘米只有这么一点,1米却有这么长,请同学们用手来比划一下。

1米里面有几个10厘米?

(10个10厘米。

)

1厘米1厘米地数,1米里面有几个l厘米?

(100个)

让学生数并作答。

(板书:

1米=100厘米)

学生分小组合作量,交流反馈,接着量2米、3米……

巩

固

练

习

三.积累运用

1.量一量,填一填。

(完成教材“练习一”的第3题)

2.估一估。

(完成教材“练习一”的第4题)

3.操作性练习。

(l)认识卷尺和皮尺。

我们可以用卷尺和皮尺来量身高。

教师出示卷尺和皮尺。

学生认识卷尺和皮尺。

同桌合作进行测量和估算。

(由于铅笔和筷子的规格不同,在学生测量时建议学生取整厘米数。

)

先估量,再在合适答案后的口里打“√”,说说理由。

课

堂

小

结

今天我们认识了什么长度单位?

它有多长?

为什么?

用手比划一下,通常量哪些物体的长度时用它作单位?

学生畅谈。

板

书

设

计

教

学

反

思

课题《认识线段》

学习目标

教学重点

教学难点

1、使学生经历操作活动和观察线段的过程,会用自己的语言描述线段的特征,会画线段。

2、培养学生初步的时间能力,具有积极参与学习活动的心理倾向,以及与同伴合作的良好情绪,感受生活里的数学。

会用自己的语言描述线段的特征,会画线段。

会用自己的语言描述线段的特征,会画线段。

课型

新授

课时

1

教学环节

教师活动

学生活动

导

入

新

课

师:

同学们,你们知道英勇的消防员叔叔……在我们的日常生活中,类似这样的事例还很多,下面我们就一起来研究这个问题。

学生认真倾听感受。

教

授

新

知

1、感知线段的直

师:

你觉得桌子上哪些东西是直的?

师:

请大家互相坚持谁拿对了,谁拿错了,并且互相纠正。

2、感知线段的两个端点

3、从实例理解线段

师:

请同学们在练习纸上按自己的想法把没两点连结起来。

师:

同学们画的这些线都有什么特点?

4、量线段和估线段

师:

线段可以量度吗?

小结量法:

先把尺子上的0刻度对准线段的左端,再看右端对着刻度几,就是几厘米。

教师出示横、竖两条同样长的线段,请学生估计这两条线段哪条长、哪条短或者同样长呢?

5、画线段

教师让学生用手势表示3厘米大约有多长。

教师出示断了3厘米多的断尺让学生讨论:

怎样用这把断尺画出3厘米出的线段?

师:

刻度尺有不同的标记方法,只要掌握画法就能准确画出线段。

学生观察准备好的牙膏盒、药盒、直的曲的吸管、铅笔、绳子、铁丝等。

学生迅速找出自己认为是直的东西。

学生自由发言。

学生汇报。

学生找出身边的“线段”,并说一说、评一评。

让学生量一量课本第页上面线段的长度,并说说量法。

学生自由发表想法。

学生通过用尺子量度,发现这两条线段是一样长的。

小组讨论,试画。

小组派代表汇报。

请方法好的学生再演示一遍,并边画边说。

拓

展

延

伸

1、下图有四个点,每两点之间画线段。

2、想一想,下面是小明从家到学校路线图,你认为走哪条路最近?

学生板演。

课

堂

小

结

师:

这节课你有什么收获?

还有什么问题?

学生自由谈。

板

书

设

计

教

学

反

思

课题《确定长度单位》

学习目标

教学重点

教学难点

知识与技能:

通过类比、观察,学会如何运用合适的长度单位描述物体的长度。

过程与方法:

引导学生根据已有的知识经验,利用身边的物体,进行想象、猜测、推想、对比等,确定合适的长度单位。

情感态度与价值观:

感受测量长度与生活的密切联系,体会测量长度在日常生活中的重要意义

会选择合适的长度单位描述物体的长度。

会选择合适的长度单位描述物体的长度。

课型

新授

课时

1

教学环节

教师活动

学生活动

导

入

新

课

一.复习引入

前面我们认识了长度单位厘米和米,你能用手比划一下1厘米长度和1米的长度吗?

小结:

厘米和米在生活中有很大的用途。

这节课我们一起来探究。

(板书课题。

)

教师口头出题,学生比划:

2厘米,5厘米,10厘米,20厘米、50厘米。

教

授

新

知

二.探究新课

1.教学例8。

教师谈话:

(图片出示旗杆。

)同学们看,你知道它的高度是多少吗?

(让学生猜测。

)

降低难度:

这样猜测范围太广了,老师给同学们提个问题:

一根旗杆的高度是13厘米还是l3米?

和你小组的同学互相说说想法。

指名回答,说想法。

引导:

方法一:

排除法。

方法二:

推算法。

方法三:

类比法

小结:

原来要确定答案有这么多种方法,我们在选择合适的长度单位时要多思多想,最终确定合适的长度单位。

2.巩固新知。

(图片出示)。

这只小鸟的脚印的长度是1厘米还是1米呢?

(学生交流。

)

3.做一做。

(l)出示教材第7页“做一做”题目。

让学生讨论:

课桌的宽是60厘米还是60米?

学生自由猜。

一:

l厘米只有这么长,(用手比划)那么13厘米就只有这么长,旗杆不可能这么短,所以是13米。

二:

把旗杆的高度和我们的身高对比一下,10个小朋友的身高加起来差不多和旗杆一样高。

三:

我们手上的铅笔都不止13厘米长,旗杆的高度应该是13米。

指名汇报,说说理由。

让学生自己说说思考的方法,我们的身高大约是1米,小鸟的脚印不可能和我们的身高一样大,所以,小鸟的脚印应该是1厘米。

让学生自己推算:

操场的长是28米。

巩

固

练

习

1.辨析题。

(完成教材“练习一”的第8题)

2.估一估。

(完成教材“练习一”的第9题)

逐步出示题目,说说下面的长度单位对吗?

把不对的改正后写在括号里。

学生判断,并说明理由。

圈出合适的答案。

先圈估计的,再圈实际测量的。

课

堂

小

结

这节课你有什么收获?

这一单元结束了,你学会了什么?

学生畅谈。

板

书

设

计

教

学

反

思

第二单元:

100以内的加法和减法

(二)

课题《两位数加一位数(不进位)》

学习目标

教学重点

教学难点

教学目标:

1、在具体情境下,进一步体会加法的意义,理解相同数位上的数才能相加的道理。

2、探索并掌握两位数加两位数不时位加法的计算方法,初步掌握笔算加法的法则,能熟练的计算。

3、培养学生认真、仔细、书写工整的习惯。

1、理解相同数位上的数才能相加的道理。

2、掌握笔算的计算法则,能熟练计算。

理解相同数位上的数才能相加的道理,即笔算中的“对位”问题。

课型

新授

课时

2

教学环节

教师活动

学生活动

导

入

新

课

出示P8主题图,引导学生观察:

同学们准备去参观博物馆。

请大家仔细观察这幅图,你发现了哪些数字信息?

先说给小组的同学听一听。

全班汇报发现。

哪两个班可以合乘一辆车?

学生小组交流汇报。

教

授

新

知

1、根据学生的交流情况组织教学例1。

师:

为什么用加法计算?

引导学生借助小棒和计数器分别试试。

组织汇报:

你是怎样计算的?

2、完成P9做一做学生独立完成后说说计算方法。

师:

拨计数器的过程可以用一种形式展示出来,那就是竖式。

2.学习竖式。

师生拿出计数器,一边操作一边提问:

算35+2时,先在十位上拨几个珠子,个位上拨几个珠子?

加2时应在哪一位上拨几个珠子?

师讲解竖式的写法:

先写第一个加数35,再在35的下面左侧写上“+

,右侧写2。

师:

你们认为“2”应对着35的3还是5呢?

师:

你认为应该从什么数位开始计算?

学生列出算式:

35+2=

生答:

求一共有多少人,就是把人数合起来。

学生尝试计算,交流算法。

尝试用多种算法计算。

生1:

我先算5+2=7,再算30+7=37

生2:

我是通过摆小棒算出来的。

生3:

我通过是计器上拨珠算出来的。

学生边观察边回答。

学生说自己的看法和理由。

巩

固

练

习

1、 练习二第1题。

2、 练习二第2题。

说说图意,交流算法并汇报。

学生独立完成并板演笔算过程,同时教师巡视、指导。

课

堂

小

结

通过今天的学习,我又学会了什么?

教师引导梳理。

板

书

设

计

教

学

反

思

课题《两位数加两位数(不进位)》

学习目标

教学重点

教学难点

教学目标:

4、在具体情境下,进一步体会加法的意义,理解相同数位上的数才能相加的道理。

5、探索并掌握两位数加两位数不时位加法的计算方法,初步掌握笔算加法的法则,能熟练的计算。

6、培养学生认真、仔细、书写工整的习惯。

3、理解相同数位上的数才能相加的道理。

4、掌握笔算的计算法则,能熟练计算。

理解相同数位上的数才能相加的道理,即笔算中的“对位”问题。

课型

新授

课时

2

教学环节

教师活动

学生活动

导

入

新

课

谈话引入:

博物馆很远,给同学们准备了能乘坐70人的大客车,大家想一想,应该哪两个班坐一辆车呢?

学生思考并回答。

教

授

新

知

一:

教学例2。

二

(1)班和二

(2)班合乘一辆车,行吗?

请列出算式。

引导学生手自己喜欢的方法计算一下。

根据学生回答适时板书。

二:

合作解决竖式计算。

1.感知竖式。

2.小组合作探究新知。

列出竖式。

说出这样列的理由。

应该注意什么,怎样计算?

3.小组汇报合成新知。

4.归纳:

相同数位对齐,从个位加起。

学生列式(35+32)

生1:

口算法。

生2:

摆小棒法。

生3:

计数器。

学生合作,教师巡视,适时点拨。

让学生读、理解重点词语,自己写一写,同桌互相检查看谁写得更好,指导书写。

巩

固

练

习

1.35+32=

43+26=

2.当医生诊断。

教材第15页第5题。

1.抽生板演,教师重点指导学困生。

然后集体订正。

2.学生判断并更正。

课

堂

小

结

本节课你有什么收获?

板书设计

教

学

反

思

课题《进位加》

学习目标

教学重点

教学难点

1、通过学生的交流,发现100以内两位数进位加法的多种计算方法,体验算法的多样性。

2、能选择合理的算法,比较熟练地进行计算。

3、能运用数学知识尝试解决问题,同时培养学生良好的倾听习惯。

通过学生的交流,发现100以内两位数加两位数进位加法的多种计算方法,体验算法的多样性。

使学生理解并掌握进位加法的计算方法。

课型

新授

课时

1

教学环节

教师活动

学生活动

导

入

新

课

1、出示第8页主题图。

问:

二(1

)班和二(3)班能合乘一辆车吗?

为什么?

学生思考。

教

授

新

知

引导学生尝试计算。

小组汇报。

师引导摆小棒。

组织学生交流摆法。

师:

有没有别的简便方法?

引导学生尝试列竖式。

师:

为会么要记下这个1呢?

师:

什么时候进位?

怎么进位?

根据学生回答,师完整地出示计算过程。

强调:

要把相同数位对齐,从个位起,个位满十要向十位进1。

小组1:

35+37,从35开始数,45,55,65,然后一个一个数出来,最后是72。

小组2:

30+30=60,5+7是12,60+12是72。

生:

可以列竖式做。

生:

进位呀!

生:

满十就要进位,从个位向十位进位!

巩

固

练

习

练习二第4题。

强调:

个位相加满十向十位进一,十位上的数相加时别忘了加进上的1。

练习二第5题。

学生独立完成。

学生回顾进位加法应注意的问题,再说说不得三个病例分别错在哪里。

课

堂

小

结

这节课你学会了什么?

学生自由谈。

板书设计

教

学

反

思

课题《两位数减两位数(不退位减)》

学习目标

教学重点

教学难点

1、引导学生从生活中发现数学问题,培养学生解决数学问题的能力。

2、使学生理解两位数减两位数的算理,鼓励学生进行算法探索,掌握两位数减两位数(不退位减)的笔算方法。

3、在学习的过程中培养学生初步分析概括能力及迁移类推能力。

4、结合具体情境,培养学生的爱国情感。

使学生掌握两位数减两位数不退位减得笔算方法,并能正确地进行计算。

使学生理解两位数减两位数不退位减法的算理。

课型

新授

课时

1

教学环节

教师活动

学生活动

导

入

新

课

(出示图片)提问:

你看见过这幅图吗?

教师介绍,请同学们观察这幅图。

(1)、谁来说说从这幅图中你获得了哪些信息?

(2)、说说你从哪看出中国赢了?

(3)、根据这些信息你能提出一道减法问题吗?

(4)、引出问题:

美国比俄罗斯多多少票?

引导学生列出算式:

36-23=

(5)、观察算式,引出课题并板书:

两位数减两位数

(学生见过或没见过)

(学生自由发言)

学生:

中国得51票,得的票最多。

(学生自由发言)

教

授

新

知

1)教授例1:

(2)让学生汇报是怎样算的?

鼓励算法多样性?

①口算。

(对于学生的回答只要合理都给予肯定)

②摆小棒。

③笔算。

(让学生说,师板演并强调书写格式)

56-22=34

谁来说说在列竖式计算时要注意什么问题?

(4)、摆圆片。

同桌互相说一说,你怎样算36减23?

学生1:

50-20=306-2=430+4=34

学生2:

56-20=3636-2=34

笔算减法和笔算加法一样,要注意相同数位对齐,并从个位减起。

巩

固

练

习

指导学生完成课本第18页的第1题。

(这幅图的圆片表示几?

划去的圆片有表示几。

)

完成课本第18页第2题。

学生理解题意,看懂数位上的圆片分别表示什么数,而划掉的圆片又表示什么数,然后再进行竖式计算。

学生独立完成,并说说怎么想的。

课

堂

小

结

今天我们学习了什么?

在列竖式计算时要注意什么问题?

学生自由谈。

板书设计

教

学

反

思

课题《两位数减两位数(退位减)》

学习目标

教学重点

教学难点

1、通过摆小棒,理解算理,掌握两位数减两位数(退位)的计算方法。

2、培养初步的动手操作能力,表达能力,解决问题的能力。

3、感受数学与生活的联系,培养用数学的知识。

探索笔算两位数减两位数当个位不够减,从十位退“1”时,计算的处理,并会列竖式正确计算。

理解个位不够减从十位退“1”的算理。

课型

新授

课时

1

教学环节

教师活动

学生活动

导

入

新

课

展示16页“北京赢了”画面。

问题:

中国比美国多多少枚金牌?

引出课题“两位数减两位数”(板书课题)

学生观察,自主提出数学问题。

学生列式:

51-36=

教

授

新

知

摆小棒过程,了解“51-36=”先减哪个数,减多少?

减数十位上的3和谁对齐?

个位上的6呢?

也就是相同数位要对齐

(2)引导学生得出:

不够减从十位退“1”。

思考:

现在各位怎样计算呢?

请学生说说自己的想法。

师:

还有不同的方法吗?

师提问:

同学们的方法这么多,你最喜欢哪种,请说说理由。

说到列竖式,谁能说说计算时应该注意什么?

学生独立活动。

学生1:

我是把51分成46和5……

学生2:

51-31=20……

学生3:

我是用竖式计算的。

56-18=38

56

-18

—————

38

学生4:

我是用小棒摆的……

学生1:

列竖式的方法,这样不容易出错;

学生2:

我喜欢心算,这样快。

学生1:

首先数位要对齐;

学生2:

从个位减起,如果个位不够减就从十位退1;

学生3:

退位后十位上的数字别忘了减一。

学生4:

可以从十位减起。

学生练习、汇报,发现从个位减起比较方便。

巩

固

练

习

课本第19页做一做。

学生独立完成,集体订正。

课

堂

小

结

这节课马上就要结束了,让我们一起回忆一下,这节课我们都学到了什么?

学生自由谈。

板书设计

教

学

反

思

课题《求比一个数多(少)几的数》

学习目标

教学重点

教学难点

1、可以解决“求比一个数多(少)几的数是多少”的问题。

2、培养学生的收集信息和处理信息的能力、观察能力、口头表达的能力。

3、使学生知道数学问题的提出是具有现实意义的,感受数学与实际生活的密切联系。

使学生会分析“求比一个数多(少)几的数是多少”的问题。

培养学生的收集信息和处理信息的能力、观察能力、口头表达的能力。

课型

新授

课时

1

教学环节

教师活动

学生活动

导