人教版度七年级上学期期中考试语文试题B卷模拟.docx

《人教版度七年级上学期期中考试语文试题B卷模拟.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版度七年级上学期期中考试语文试题B卷模拟.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

人教版度七年级上学期期中考试语文试题B卷模拟

人教版2019-2020年度七年级上学期期中考试语文试题B卷

姓名:

________班级:

________成绩:

________

考试须知:

1、请首先按要求在本卷的指定位置填写您的姓名、班级等信息。

2、请仔细阅读各种题目的回答要求,在指定区域内答题,否则不予评分。

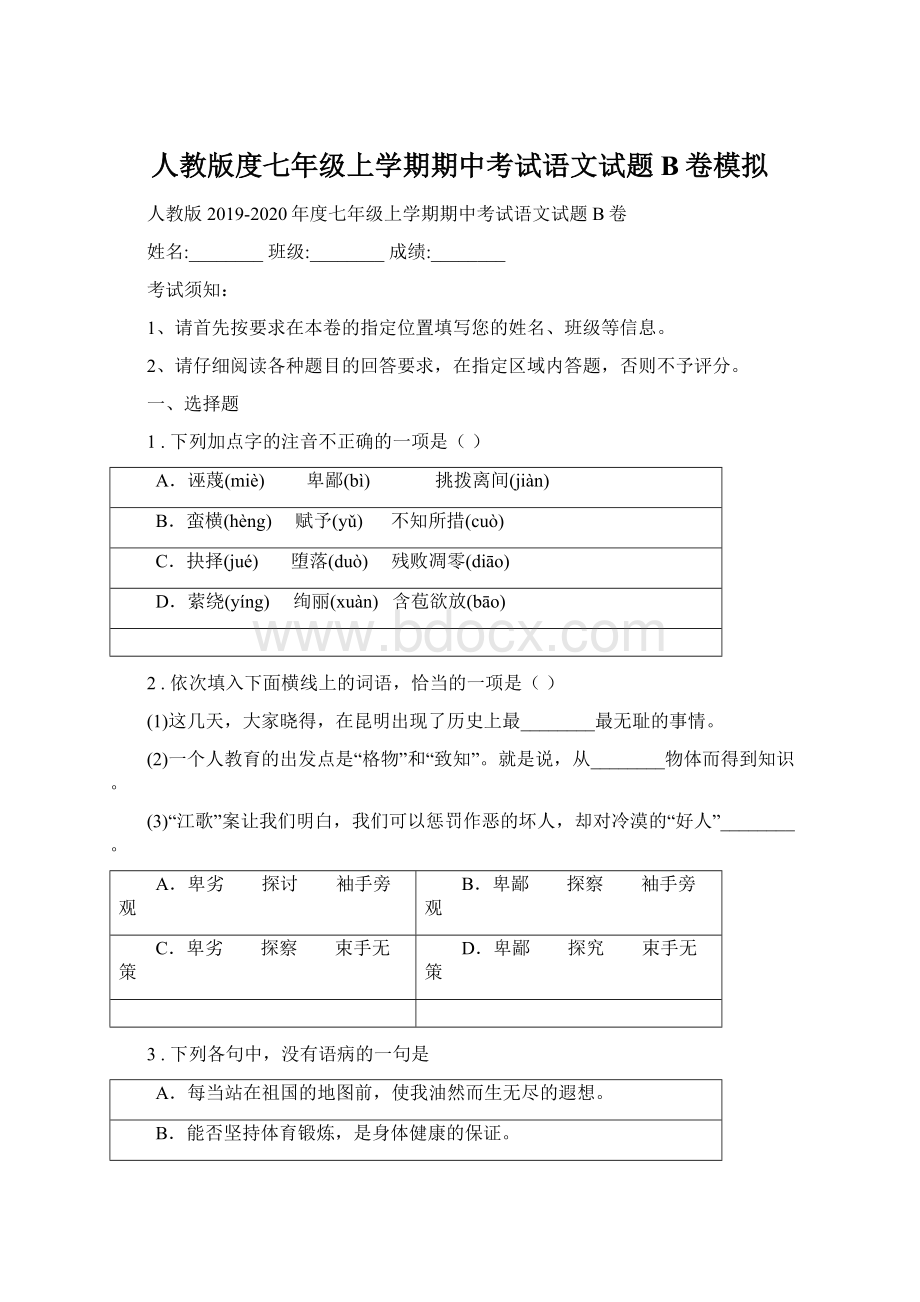

一、选择题

1.下列加点字的注音不正确的一项是()

A.诬蔑(miè) 卑鄙(bì) 挑拨离间(jiàn)

B.蛮横(hèng) 赋予(yǔ) 不知所措(cuò)

C.抉择(jué) 堕落(duò) 残败凋零(diāo)

D.萦绕(yíng) 绚丽(xuàn) 含苞欲放(bāo)

2.依次填入下面横线上的词语,恰当的一项是()

(1)这几天,大家晓得,在昆明出现了历史上最________最无耻的事情。

(2)一个人教育的出发点是“格物”和“致知”。

就是说,从________物体而得到知识。

(3)“江歌”案让我们明白,我们可以惩罚作恶的坏人,却对冷漠的“好人”________。

A.卑劣 探讨 袖手旁观

B.卑鄙 探察 袖手旁观

C.卑劣 探察 束手无策

D.卑鄙 探究 束手无策

3.下列各句中,没有语病的一句是

A.每当站在祖国的地图前,使我油然而生无尽的遐想。

B.能否坚持体育锻炼,是身体健康的保证。

C.同学们以敬佩的目光注视着和听着这位勇擒歹徒的英雄的动人报告。

D.祖国需要我们学好科学文化知识。

4.在括号中选出标点符号使用最恰当的一项是()

A.“长妈妈生得那么胖,一定很怕热吧?

晚上的睡相,怕不见得很好吧?

……”

B.解放后,我国兴建了各种形式的石拱桥。

1961年,云南省建成了一座世界上最长的独拱石桥,名叫《长虹大桥》,石拱长达112.5米。

C.父亲走了几步,回头看见我,说:

“进去吧,里面没人”。

D.苏联科学家发现,如果二氧化硅处于超高压的状态(即非常纯的沙子),那么它的原子相距很近,从而变得极为致密。

二、现代文阅读

阅读下面的文章,完成下列小题。

多余的最后一句话

①那天我坐公交车去找朋友,车上人不多,但也没有空位子,有几个人还站着吊在拉手上晃来晃去。

②一个年轻人,干干瘦痩的,戴个眼镜,身旁有几个大包,一看就是刚从外地来的。

他靠在售票员旁边,手拿着一个地图在认真研究着,眼不时露出茫然的神情,估计是有点儿迷路了。

③他犹豫了半天,很不好意思地问售票员:

“去颐和园应该在哪儿下车啊?

”

④售票员是个短头发的小姑娘,正剔着指甲缝呢。

她抬头看了一眼外地小伙子说:

“你坐错方向了,应该到对面往回坐。

”

⑤要说这些话也没什么错,大不了小伙子下一站下车到马路对面坐回去吧。

⑥但是售票员可没说完,她说了那多余的最后一句话:

“拿着地图都看不明白,还看个什么劲儿啊!

”售票员姑娘眼皮都不抬。

⑦外地小伙儿可是个有涵养的人,他嘿嘿笑了一笑,把地图收起来,准备下一站下车换车去。

⑧旁边有个大爷可听不下去了,他对外地小伙子说:

“你不用往回坐,再往前坐四站换904也能到。

”

⑨要是他说到这儿也就完了那还真不错,既帮助了别人,也挽回了北京人的形象。

⑩可大爷哪能就这么打住呢,他一定要把那多余的最后一句话说完:

“现在的年轻人哪,没一个有教养的!

”

⑪我心想,大爷这话真是多余,车上年轻人好多呢,打击面太大了吧。

⑫可不,站在大爷旁边的一位小姐就忍不住了。

“大爷,不能说年轻人都没教养吧,没教养的毕竟是少数嘛,您这么一说我们都成什么了!

”这位小姐穿得挺时髦,两根细带子吊个小背心,脸上化着鲜艳的浓妆,头发染成火红色。

可您瞧人这话,不像没教养的人吧,跟大爷还“您”啊“您”的。

谁叫她也忍不住非要说那多余的最后一句话呢!

⑬“就像您这样上了年纪看着挺慈祥的,一肚子坏水儿的可多了呢!

”

⑭没有人出来批评一下时髦的小姐是不正常的。

可不,一个中年的大姐说了:

“你这个女孩子怎么能这么跟老人讲话呢,要有点儿礼貌嘛,你对你父母也这么说吗?

”

⑮您瞧大姐批评得多好!

把女孩子爹妈一抬出来,女孩子立刻就不吭声了。

要说这会儿就这么结了也就算了,大家说到这儿也就完了,大家该干嘛干嘛去。

可不要忘了,大姐的“多余的最后一句话”还没说呢。

“瞧你那样,一看就是不务正业的,估计你父母也管不了你!

”

⑯后面的事大家就可想而知了,简单地说,出人命的可能都有。

⑰这么吵着闹着,车可就到站了。

⑱车门一开,售票员小姑娘说:

“都别吵了,该下的赶快下车吧,别把自己正事儿给耽误了。

”当然,她没忘了把最后一句多余的话给说出来:

“要吵统统都给我下车吵去,不下去我车可不走了啊!

烦不烦啊!

”

⑲烦不烦?

烦!

不仅她烦,所有乘客都烦了!

整个车厢这可叫炸了锅了,骂售票员的,骂外地小伙子的,骂时髦小姐的,骂中年大姐的,骂天气的,骂自个儿孩子的,真是人声鼎沸,甭提多热闹了!

⑳那个外地小伙子一直没有说话,估计他受不了了,他大叫一声:

“大家都别吵了!

都是我的错,我自个儿没看好地图,让大家跟着都生一肚子气!

大家就算给我面子,都别吵了行吗?

”

㉑听到他这么说,当然车上的人都不好意思再吵,声音很快平息下来,少数人轻声嘀咕了两句也就不说话了。

但你们不要忘了,外地小伙子的“多余的最后一句话”还没说呢。

“早知道北京人都是这么一群不讲理的王八蛋,我还不如不来呢!

”

㉒想知道事情最后的结果吗?

㉓我那天的事情没有办成,大伙儿先被带到公安局录了口供,然后到医院外科把头上的伤给处理了一下,我头上的伤是在混战中被售票员小姑娘用票匣子给砸的。

㉔你们可别认为我参与了他们打架,我是去劝架来着。

我呼吁他们都冷静一点儿,有话好好说,没什么大事儿,没什么必要非打个头破血流。

㉕我多余的最后一句话是这么说的:

不就是售票员说话不得体吗?

你们就当她是个傻蛋,和她计较什么呢?

!

(有删改)

5.初读课文,围绕“多余的最后一句话”梳理概括文章内容,填写下表。

说话者的内容

听者的反应

售票员姑娘指责小伙有地图不看明白,还走错路

(1)__________

(2)__________

时髦小姐说好多老人肚子里有坏水

大姐批评时髦小姐没礼貌,恐怕父母都管不了

车厢里各种吵闹,出人命的可能都有

(3)__________

整个车厢炸开了锅

外地小伙怒斥北京人

(4)__________

6.请从人物描写的角度,赏析第⑫段画波浪线的句子。

这位小姐穿得挺时髦,两根细带子吊个小背心,脸上化着鲜艳的浓妆,头发染成火红色。

7.下列对文章有关内容的分析和概括中,不正确的两项是()

A.标题“多余的最后一句话”是文章的一条线索,将人和事有机地联系起来。

B.第⑮段画横线句运用先扬后抑的手法,对大姐的表现作了画龙点睛的评说,幽默风趣,有喜剧色彩和调侃意味,让人在忍俊不禁中产生无穷的回味。

自然推进情节的展开。

C.文章中的外地小伙从开始的不在意到后来怒斥北京人,是因为他实在受不了了,怒火中烧,他的大叫终于使车厢里的战争平息了。

D.“我”受伤是因为“我”的最后一句话激怒了售票员姑娘,被她用票匣子给砸伤的。

E.文章通过描写车厢内人们的吵闹,体现了“不要多管闲事”这一主题。

8.本文戏谑的情节引发人们思考与人相处的方式,请结合全文与下面的“链接材料”,谈谈你的看法或感悟。

【链接材料】一位外国教授在礼仪课上,告诉他的学生“敲门是有讲究的:

敲一声,代表试探;敲二声,代表等待对方应答;敲三声,代表询问。

”接着,教授在课堂上做了一次互动,一个学生扮演餐厅的服务员,学生按照教授的指点表演了一次。

教授当场指出了“服务员”的问题:

“敲门声太重,没有表明自己的身份;也没自带一次性鞋套套住鞋子,弄脏了主人家的地板。

”可完成后,那名学生仍站在讲台上看着教授。

教授提醒他可以下台了。

这时,他认真地对教授说:

“老师,如果有人给我送外卖,我不会让他换鞋,我宁可自己再拖一次地板,因为那样会伤害那个人的自尊心。

还有,对方离开的时候,我会真诚地对他说一声谢谢。

”教授愣了一会儿,继而真诚地说了一句:

“你说得对,谢谢你。

”这时讲台下响起了热烈的掌声。

呦呦之蒿,中国神药

①"呦呦鹿鸣,食野之蒿",这是《诗经》中的句子。

在2015年10月5日之前,有谁能想到,这句诗竟能和诺贝尔奖联系起来——名字来自《诗经》的中国药物学家屠呦呦,因首次提取出治疗疟疾的“神药”青蒿素,而被国际学术界公认为"青蒿素之母",也(______)获得 2015年诺贝尔生理学或医学奖。

②青蒿素所对抗的疟疾是地球上最古老的、死亡人数极高的疾病之一,是一种极为可怕的瘟疫。

几千年来,人们深受其害却不知如何防治。

自1878年发现其“真凶”--疟原虫开始,全世界的科学家就发起了寻找抗疟药的“攻坚战”。

屠呦呦带领她的中草药抗疟研究小组,从古代医术《肘后备急方》中发现治疗疟疾的方法:

“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之。

”医术中所说的青蒿是一年生草本植物,采用乙醚提取的方法,经过190次的反复试验,终于在第191次提取出青蒿中的有效抗疟成分—青蒿素。

③青蒿素是一种味苦的无色针状晶体。

进入人体后,它首先作用于疟原虫的细胞膜、线粒体、内质网、并对核内染色质产生一定影响,让疟原虫的细胞内迅速形成自噬泡,并将细胞液不断排出虫体外,是疟原虫损失大量细胞液而死亡。

正是这一治疟原理,是青蒿素当之无愧地成为疟疾的“天然克星”。

④青蒿素治疗疟疾效果显著,是抵抗疟疾耐药性最好的药物。

中国发现青蒿素时,美国也研制出一种抗疟新药—化学合成的甲氟喹,但疟原虫很快就适应了它,产生耐药性,临床使用后患者还出现了明显的不良反应。

而对于青蒿素这种从中草药中提取的药物,疟原虫对它完全没有抵抗能力。

_______年1月,柬埔寨爆发疟疾,因疟原虫已经产生耐药性,疫情一时难以控制。

中国医疗队携带一批青蒿素在柬埔寨大显神威,挽救了一大批疟疾患者的生命。

⑤但青蒿素也有一定的局限和不足。

提取青蒿素的原料贵且稀缺,近十几年来,科学家一直在研究人工合成青蒿素,但收效甚微。

国内外许多著名化学公司也进行了长达30多年的化学合成研究,但回报率过低,目前难以形成产业化。

⑥中国传统中医药是一个伟大的宝库。

青蒿素正是从这一宝库中发掘出来的神药,是我国传统中医药先给世界的礼物。

未来,通过不断地深入研究,传统中医药一定会有更广阔的发展前景,更好地为人类造福。

(作者:

杨先碧 文章有删改)

9.第③小节中“天然克星”中引号的作用是()

A.直接引用

B.特殊含义

C.强调,着重指出

D.特定称谓

10.第①段中“也()获得 2015年诺贝尔生理学或医学奖。

”括号里应填的关联词是()

A.于是

B.所以

C.因此

D.终于

11.阅读全文,文章主要介绍了“中国神药”青蒿素的四个方面的内容,请依次写在下面的横线上:

(1)青蒿素提取困难

(2)__________________________

(3)___________________________

(4)____________________________

12.第④段划线句用了________说明方法,作用是:

____________

13.第⑤段中加点字“目前”不能删去的理由是什么?

三、文言文阅读

文言文阅读

张顺,民兵部将也。

襄阳受围五年,宋将出重赏募死士,得三千。

求将,得顺与张贵,俗呼顺曰“矮张”,贵曰“竹园张”。

俱智勇,素为诸将所服,使之为都统。

出令曰:

“此行有死而已,汝辈或非本心,宜亟去,毋败吾事。

”人人感奋。

汉水方生,发舟百艘,稍进团山下。

越二日,进高头港口,结方陈,各船置火枪、火炮、炽炭、巨斧、劲弩。

夜漏下三刻,起矴出江,以红灯为识。

贵先登,顺殿之,乘风破浪,径犯重围。

黎明抵襄城下。

城中久绝援,闻救至,踊跃气百倍。

及收军,独失顺。

越数日,有浮尸溯流而上,被介胄,执弓矢,直抵浮梁,视之顺也,身中四枪六箭,怒气勃勃如生。

诸军惊以为神,结冢敛葬,立庙祀之。

张贵既抵襄,襄帅吕文焕力留共守。

贵恃其骁勇,欲还郢。

刻日既定,乃别文焕东下,点视所部军,洎登舟,帐前一人亡去,乃有过被挞者。

贵惊曰:

“吾事泄矣,亟行,彼或未及知。

”……至勾林滩,渐近龙尾洲,遥望军船旗帜纷披,贵军喜跃,举流星火示之,军船见火即前迎,及势近欲合,则来舟皆北兵也。

元兵得逃卒之报,据龙尾洲以待之。

贵战已困,出于不意,杀伤殆尽,身被数十枪,力不支见执,卒不屈,死之。

(节选自《宋史》卷四百五十,略有改动)

14.下列句中的“以”与“据龙尾洲以待之”中的“以”意义和用法相同的一项是()

A.固以怪之矣

B.以中有足乐者

C.杀之以应陈涉

D.固国不以山溪之险

15.下列对文章内容理解有错误的一项是()

A.在解救襄阳受围的战斗中,张贵做先锋,张顺殿后,最终他们迅速突围。

B.襄阳城中已经很久没有救援了,士兵们听闻援军到,士气顿时高涨百倍。

C.张贵抵达襄阳后,主帅吕文焕极力挽留他共同守护襄阳,但张贵拒绝了。

D.元军得到了叛逃士兵的消息,在龙尾洲附近设了埋伏,张贵当场战死。

16.解释下列加点的词语。

①毋败吾事 败:

_______ ②贵恃其骁勇 恃:

________

③举流星火示之 示:

_______ ④身被数十枪 被:

________

17.翻译下列句子。

①俱智勇,素为诸将所服,后使之为都统。

②旦日,卒中往往语,皆指目陈胜。

四、句子默写

18.根据提示,用诗文名句填空。

⑴我是你河边上破旧的老水车,______________。

(舒婷《祖国啊,我亲爱的祖国》)

⑵春蚕到死丝方尽,___________________。

(李商隐《无题》)

⑶溪云初起日沉阁,___________________。

(许浑《咸阳城东楼》)

⑷山河破碎风飘絮,___________________。

(文天祥《过零丁洋》)

⑸_________________,万钟于我何加焉!

(孟子《鱼我所欲也》)

⑹岑参《白雪歌送武判官归京》中的“______________ ”一句,以春花喻冬雪,将塞外的冰雪世界想象成生机盎然的春天景象,表现了诗人积极向上的乐观情怀。

⑺范仲淹《渔家傲•秋思》中活用“燕然勒功”典故的诗句是:

“__________________ 。

”

⑻诸葛亮劝谏后主刘禅赏罚宫中、府中官员宜标准一致的语句是“______________,不宜异同”。

(用诸葛亮《出师表》中的句子回答)

⑼“_____________”是刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》中的沉舟,而“____________”是李白《行路难》中的行舟,同一意象寄寓着诗人不同的情感。

五、综合性学习

19.阅读下面的文字,完成文后题目。

材料一:

《2016年中国图书零售市场报告》显示,2016年中国图书零售市场总规模为701亿,较2015年的624亿同比增长12.30%,延续了2015年的增长势头。

“纸质书阅读率的回暖,实际上跟近来国内倡导走进书店、阅读实体书的理念有一定关系。

”北京新闻出版广电局公共服务处处长王亦君指出,长久以来,一些读者对“数字阅读”以及“纸质书阅读”的认识可能有一点误区,“二者不是相对立的、冲突的。

恰恰相反,根据我们最新统计数据,北京市纸质书人均阅读量是增长了的”。

数字阅读既有优势也有弊端,而传统的纸质书阅读一般都是深度阅读,其增加内涵、塑造良好价值观等重要作用不言而喻,大家也都能认识得到,“数字阅读与纸质书阅读二者应该是相辅相成的,而不是此消彼长”,在相当长的一段时间里面,传统纸质图书和数字化阅读的方式仍将会并存,倡导阅读纸质书,绝不只是因为情怀。

(摘编自上官云《数字阋读率攀升的当下,纸质书回暖只是因为情怀吗?

》)

材料二:

2015年9月至2016年9月,北京市数字阅读率首次超过了纸质书阅读率。

《第十四次全国国民阅读调查报告》显示,2016年我国成年国民人均图书阅读量为7.86本,其中纸质书为4.65本,高于电子书,51.6%成年国民更倾向于“拿一本纸质图书阅读”

数据印征了纸质书阅读的逐渐回暖,这当然令人欣慰,事实上,尽管数字阅读势头迅猛,但现实中,喜欢“拿一本纸质图书阅读”的人也越来越多,朋友圈中也常有人晒自己正在阅读的书。

至于各地为推动全民阅读而举办的各种书市、读书会、朗诵活动等,更是成为常态景观。

这也表明,阅读其实是人的一种天性,随着物质生活的日渐丰裕,人们越来越多地追求精神价值的诉求。

纸质书一直都在那里,阅读数据可能有波动,但它一直都很暖。

从接受的层面看,纸质阅读的“仪式感”无可替代。

不仅书籍本身从装帧到排版、插图等都带给人愉悦感,而且阅读活动本身也与周围环境产生着内在默契,往往有着悠久的历史传承,已经与书籍一样,成为公众不可或缺的精神体验,不要以为这样的体验无足轻重,也不要以为这可以被随意置换,某种程度上讲,这种体验已经成为一种文化基因,深深地积淀于人的意识深处。

(摘编自胡印城《纸质书一直都很“暖”》)

根据上述材料,请简要概括“纸质书阅读呈现回暖现象”的原因。

六、作文

20.以“记忆”为话题写一篇文章。

要求:

①文体不限(诗歌除外)。

②书写应工整,字数不少于600字。

③不得出现真实姓名、班级;卷面整洁,不随意涂改。

参考答案

一、选择题

1、

2、

3、

4、

二、现代文阅读

1、

2、

三、文言文阅读

1、

四、句子默写

1、

五、综合性学习

1、

六、作文

1、