篮球训练学文献综述.docx

《篮球训练学文献综述.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《篮球训练学文献综述.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

篮球训练学文献综述

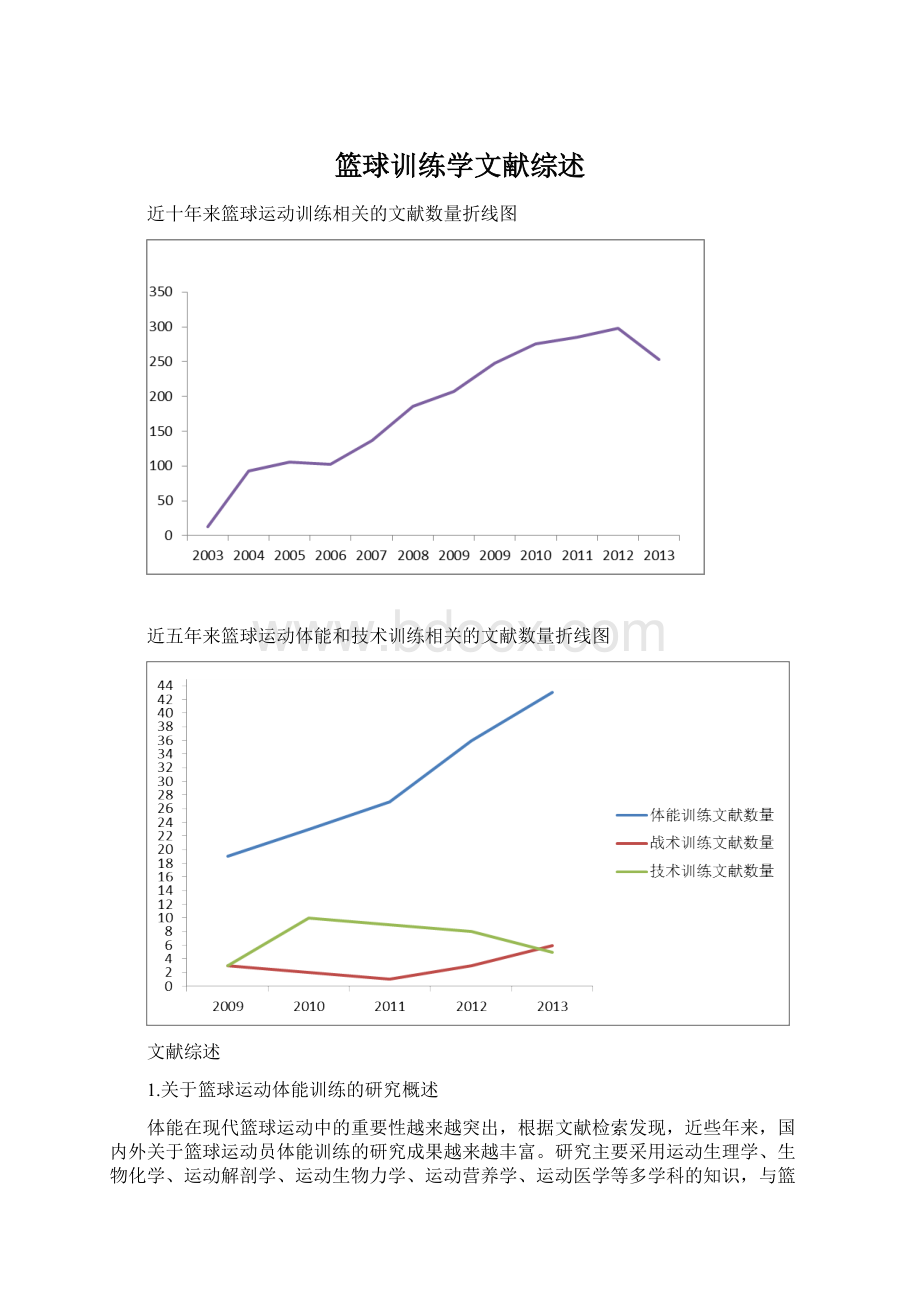

近十年来篮球运动训练相关的文献数量折线图

近五年来篮球运动体能和技术训练相关的文献数量折线图

文献综述

1.关于篮球运动体能训练的研究概述

体能在现代篮球运动中的重要性越来越突出,根据文献检索发现,近些年来,国内外关于篮球运动员体能训练的研究成果越来越丰富。

研究主要采用运动生理学、生物化学、运动解剖学、运动生物力学、运动营养学、运动医学等多学科的知识,与篮球运动训练学的理论与实践相结合。

内容涉及多个个方面,从经验性总结到科学方法与手段的运用,到定性与定量的研究相结合,科学化的水平也越来越高。

具体分类陈述如下:

1.1篮球运动的规律和体能特征的研究

现代篮球运动训练重视对篮球项目自身规律的挖掘和整理,并注意对专项体能特征的研究,这是篮球运动员进行科学化的体能训练的前提。

在《篮球运动高级教程》中概括了篮球运动的基本规律,即集体性规律、对抗性规律、转换性规律、动态性规律和统一性规律。

并提出在21世纪世界男、女篮球运动将进一步向篮球运动的本质特征靠拢,规则将向着“高、快、准、全、狠”的方向发展,促进攻守技术、战术的不断创新,推动攻守对抗的速度、力量、准确性、技巧性的全面提高。

杨桦通过对篮球运动的本质、特征及规律的研究认为篮球运动的本质是准确,其特征有高空性、瞬时性、对抗性、多变性、立体性及观赏性,篮球运动的特殊规律是高速均衡和攻守平衡规律。

对篮球运动的能量供应特征的研究如下:

在《运动生理学》教材中提出,在篮球运动中,无氧供能占85%,有氧供能占15%。

王玉瑾等认为篮球运动属于三个能量系统都参与能量供应的混合供能运动,在篮球比赛中三种能源的比例很难一概而论,与无氧供能系统关系更为密切。

关于篮球运动员的体能结构特点和竞技能力的关系,吴晓强、华凤岩曾三明和孙义良分别提出篮球运动员的体能结构与场上角色具有很大的相关性,无论何种位置的运动员都应特别注重肌肉力量、爆发力及协调性,这三个方面是首要强调的体能要素;因控球后卫、得分后卫和小前锋常要参与发动快攻、抢断球,所以速度及敏捷性的重要性比大前锋和中锋队员要高;对于肌肉耐力,因控球后卫在防守时要不断压迫对方的控球队员,所以其重要性也较其他队员高。

运动员的柔韧性好,则不易受伤。

当前对篮球运动自身规律和特点的研究尚停留在宏观层面上,体能训练科学化,要求从多学科的角度、更深层次的挖掘篮球项目的对抗性、多变性和能量供应等规律,准确地把握运动员的位置特点以及身体素质等特点。

1.2训练计划的制定与体能诊断的研究

对于体能训练计划的制定的研究主要集中在教材和专著中,也有研究生对此进行过专门的研究。

如在《篮球运动高级教程》中,详细介绍了体能训练的周期划分及主客场赛制下训练计划的制定。

在《NBA体能训练》和《篮球体能训练》中,都有关于美国篮球职业运动员的营养方案、体能等级以及完整体能训练日程安排,为广大篮球教练员和爱好者提供了专业的体能训练知识。

《体能训练指导》一书中,对抗训练、拉长收缩训练以及速度、灵敏和速度耐力的发展和训练计划的制定都进行了系统的介绍,并提出力量训练要遵循的专门性原则、超量负荷原则与循序渐进原则。

练碧贞在《CBA主客场赛季制训练理论的探索与实证研究》中,对篮球主客场赛季制的训练特点、训练原则、训练周期划分和竞技状态的调控等,进行了全面而系统的探讨。

刘喜友认为“篮球运动员力量素质训练计划具有很强的阶段性。

一般划分为:

基础阶段、提高最大力量阶段、发展肌肉耐力阶段、保持力量阶段、结束阶段。

力量训练计划的目标、内容、方法等在各个训练阶段要不断变化,只有合理的安排,才能有效提高并保持运动员高水平的力量素质。

”张凡涛在《中国男女篮球队体能训练科学化设计的研究》中,在分析现代篮球运动的项目特征与体能特征的基础上,创建了体能训练设计模式,提出把联赛阶段的体能训练纳入中国男、女篮的体能训练范畴,对训练周期进行重新划分,年度体能训练周期分为集训期与联赛期;论文还设计了中国男女篮年度体能训练方案和实施方案。

关于篮球运动员体能诊断与评价指标的研究,主要有于振峰等,王保成、李晨峰、谭联斌的成果,这些成果在把握篮球运动员体能训练特点的础上,通过对国家青年男、女篮与国家少年男、女篮的多次的测试与评价,研究了篮球运动员的体能构成因素、训练原则、训练内容、训练方法和手段等。

并制定了篮球运动员体能水平的评价指标体系及评价标准。

李成梁等总结了多年来篮球运动员体能问题的研究成果,提出已有的研究多集中在篮球运动员的身体形态、机能、素质的状况;缺乏对篮球运动员体能水平综合表现的指标构成及评价研究,并提出了今后篮球体能研究的深化方向。

此外,王章明等专门对运动员的身体形态进行了比较性研究,将“97一98”赛季NBA29支球队的411名队员、CBA甲A12支球队的140名队员的身高、体重、身高一体重指数指标进行了比较研究,提出CBA队员在身体形态上的差距并对选材与体能训练方法进行了探讨。

研究体能训练计划的制定必须强调其针对性,要从运动员的个人特点与专项特点出发,能起到事半功倍的效果。

然而,当前国内在此方面的研究不足,无论理论与实践研究都亟待加强。

从现有的篮球运动员体能诊断与评价指标的研究成果来看,一些指标的选取多来自感性认识,尚缺乏科学的依据,如半蹲训练,对于运动员膝关节会带来较大的受伤隐患。

从肌肉平衡的角度看,上肢肌、拮抗肌和背部肌肉的训练与评价尚需加强。

1.3体能训练方法与手段的研究

在体能训练方法的研究中,关于运动员身体素质的训练方法与手段的研究

最多,具有代表性的成果如下:

对于篮球运动员的力量训练方法的研究有:

马澄清对2007年我国青年女篮联赛前八名运动队的力量训练的计划制定、实施、效果、影响因素等方面进行了全面的调查与分析。

发现目前我国青年女篮教练员比较重视力量训练,但对训练的长远规划不足;在训练比例的安排上稍有差异;大多数运动队每周训练3次,每次在1.5一2.5小时之间;训练的方法和手段则以杠铃练习为主,辅之以综合器械练习。

杨鹏等通过试验,对篮球专项力量常用练习法进行了改进,经过论证和统计学处理,综合力量训练法是一种值得推荐的专项力量的训练方法。

刘晶等对多元组合训练法在男篮队员体能训练中的运用研究,验证了多元组合训练法有利于提高篮球运动员的体能状况,而且不会造成实验对象的机体过度疲劳和损伤。

潘力平指出发展篮球专项灵敏素质方法手段的选择,一定要与篮球专项技术及动作结构的特点相吻合,并且应与速度、力量、柔韧、平衡等各项身体素质的训练相结合。

对于力量训练的发展趋势,陈小平提出当代力量训练的核心是专项力量训练,要改进力量训练的方法与手段,使其在练习形式、负荷和力度上尽可能接近专项。

当代力量训练的分类越来越细化,在训练任务、方法、要求和检测等方面日趋呈现出科学化特点。

在反应力量和反应力量的训练中作者指出反应力量的产生在肌肉的工作方式、能量产生以及神经调节支配等方面与传统的快速力量、爆发力等力量素质是不同的。

王卫星等的研究提出核心是指人体的中问环节,是腰、骨盆、骸关节形成的一个整体,所包含肌群有背部、腹部和构成骨盆部的所有肌群。

陈小平等认为运动员核心区肌肉的收缩可以为上、下肢运动创造支点,并协调上下肢的发力,使力量的产生、传递和控制达到最佳化。

董德龙等对振动、核心及功能性力量训练及其关系进行了比较。

结果表明:

振动力量和核心力量在训练效应上各有侧重,但又有共同的训练指向。

彭延春在《高水平职业篮球运动员力量训练理论及CBA力量训练模式的研究》中,作者结合篮球运动的特点及对体能的特殊要求,揭示了竞技篮球运动员力量素质的基本属性、功能和表现特征以及职业篮球运动力量训练系统的组织构成,全面分析了我国职业篮球运动员力量素质训练问题长期不能得以解决的主要因素。

提出我国CBA职业男子篮球运动运动力量训练的分散递进训练模式、集中转化模式、力量保持模式和调整恢复模式。

王卫星编著的《体能—力量训练指南》阴一书收集和引进了国内外高水平运动训练实践的前沿科技信息,系统介绍了力量素质的概念、分类和特点、力量和柔韧训练的原则和方法、身体各部位力量练习图解等内容。

其中的力量训练方法与手段可以为专项力量的发展奠定基础,也可以为专项力量的改善提供支持;既有对全身整体力量的训练,也有对局部或某个肌群的力量练习;既可以预防运动损伤,也具有运动康复的功效。

近年来,赵志明提出一些较为新颖的篮球体能训练理论与原则。

如:

体能提高的刺激—适应理论与原则、训练量与训练强度统一的理论与原则、以速度训练为核心的理论与原则、力量训练是基础和保证的理论与原则、体能训练与技战术训练相结合的理论与原则、体能训练的计划性和系统性原则。

在体能训练方法与手段的创新方面,国外的研究较为超前。

如近些年出现的“核心”力量、功能性力量、结构性力量、动力链和功率等等,极大地丰富了体能训练的内涵。

在力量练习中,传统器械、自由器械与综合器械的开发和利用再次引起人们的重视。

一般练习与专项练习的时间与比例仍是今后研究的一个重要方面。

1.4训练负荷监控的研究

随着高科技方法与手段在运动训练实践中的运用,对篮球运动员的训练与比赛进行科学的诊断与评定也逐渐普及,这方面的成果也相继增多。

如周海斓对青少年篮球运动员体能训练过程的生化监控做了一项试验,结果证实了生化监控对训练负荷安排起到了关键性指导作用,并对监测指标的选择提出了相关建议。

成惜今等对我国优秀女篮运动员在比赛中的活动方式和机体的供能问题进行了初步探讨,结果发现:

优秀女篮运动员在比赛中机体供能主要以无氧代谢和无氧有氧混合代谢方式为主,有氧代谢为辅;通过测试优秀女篮运动员在比赛过程中的心率,确定了优秀女篮运动员在比赛中机体供能的比例情况,其中无氧代谢占机体供能的40.8%,无氧—有氧混合代谢占46.6%,有氧代谢仅占机体供能的!

2.6%。

池建等对2006年世界男篮锦标赛前4名球队的比赛负荷进行了研究,结果显示:

当今世界高水平篮球比赛的单场持续时间约为110min,每节平均持续时间22min,平均每30s出现一次4-60s的中断,比赛中断和休息时间超过净比赛时间。

世界男篮优秀中锋在一场激烈的比赛中打满全场平均移动距离为5000m左右,优秀大前锋打满全场大约要移动6000m左右,优秀攻击型后卫打满全场大约要移动6400m左右。

全场比赛要进行大约160200次进攻和防守,平均每12-15s左右即完成一次进攻或防守。

各位置队员在比赛过程中主要的运动方式是以低于最高速度20%-50%的速度移动。

大强度的高速移动占的比例虽然较低,但却是比赛中的重要制胜要素。

在上场时间内,优秀运动员的起跳频率在1.6一2.2次/min之间。

米靖等研究了2005-2006赛季CBA决赛以及2006年CBA球队教学比赛的负荷特征,认为:

CBA联赛的比赛负荷表现出显著的间断性特征;CBA主力队员整场比赛移动距离在3700-8800m之间,每分钟内的移动距离平均在117135m之间,而且不同位置的运动员存在显著性差异:

内线队员活动范围要远远小于外线队员;运动员下半场比赛中体能明显下降;CBA教学比赛的对抗性不强,负荷强度较低等。

苑廷刚等对CBA优秀篮球运动员在比赛中的跑动特征进行了研究,得到了运动员的跑动距离、移动位置点分布特征和不同跑动速度下距离特征的数据。

在《体育运动中的力量与快速力量》中,帕沃·v·科米认为举重运动员的高质量训练计划中的多样性安排可以减小产生过度训练的可能性,同时又能保持运动员适度地不断提高力量水平,这一点可通过阶段性地调整超量负荷实现,要有计划地安排小负荷或“无负荷”训练课和训练周,战略性地安排休息日。

刘建和对训练负荷和比赛负荷的安排进行了讨论,并提出确知比赛负荷指标是确定训练负荷的首要前提。

同时,文章还提出负荷安排应满足比赛的需要,同时又应最接近于这个标准。

从现有成果和现实情况来看,在我国男、女篮职业联赛的各球队中,对训练负荷的监控尚属最薄弱的环节,这也是导致国内球员较多伤病的主要原因。

要改变这一现状,今后必须加强对训练负荷监控的研究。

1.5运动伤病的预防及康复性体能训练

受条件所限,在基层运动队中,损伤的预防仍存在很多不完善的地方,这已经成为制约我国高水平运动员取得优异成绩的瓶颈之一,必须引起足够的重视。

相关的研究成果如下:

如常芸等对女子举重运动员伤病的追踪调查,发现运动员的伤病主要为肌肉损伤、腰椎间盘突出及左肩峰下滑囊炎,伤病部位主要为在腰和肩部。

其中腰部、臀部及膝关节的发病率较以前有下降趋势。

在北京奥运会之前,国家体育总局科教司组织专家组赴七八支国家队专门进行了一项伤病情况调查,结果发现我国运动员的运动损伤多于国外运动员,并且多数属于慢性累积性损伤,伤的部位以膝伤、腰伤为最多,其次是肩伤和跺关节伤,经分析认为,导致运动员大量伤病的主要原因是缺乏科学的体能训练。

并提出科学的体能训练要强调个性化训练方案,加强训练监控,紧密配合营养恢复,以达到最佳的效果。

对于身体训练与运动损伤预防的关系,王安利认为呼吸循环水平是体能的基础、是机体抗疲劳的基础,也是运动员快速消除疲劳的基础,是适应环境的基础,是保证运动员长时间、高质量训练的基础,是减少运动创伤发生的基础。

运动员在康复之后需要对训练和比赛进行必要的心理准备,以降低损伤的危险。

殷学锋等通过研究提出运动训练中的5个防伤措施:

重视全面身体训练、加强易受伤部位肌肉和关节力量的训练、加强站桩练习、学会自我保护和使用防护支持带等。

姚鸿恩等的研究结果显示:

我国优秀篮球运动员运动损伤的患病率为36.40%,损伤种类多为关节囊及韧带损伤、骼骨劳损和膝半月板损伤等,损伤多发部位依次为膝、踩、腰部等,具有明显的运动专项特点,运动员的训练水平是构成运动损伤在伤种、病程、受伤部位等方面分布特点的主要因素。

文中提出应重视对运动损伤的防治工作,加强各方面的医务监督。

应改进传统的训练方法、手段,合理安排和及时调整对膝、腰等部位的局部负担量。

还要重视对运动员进行应变能力、对抗能力、自我保护能力、耐力等方面的培养,增加平衡、协调、柔韧等方面练习的比重。

丁丽萍对篮球运动员的损伤情况与其场上位置关系进行研了究。

提出前锋队员受伤率最高,其次是中锋和后卫。

前锋队员易受伤的主要部位是膝关节和躁关节,中锋队员主要是腰背肌和膝关节,后卫队员易受伤的主要部位是踩关节和指关节。

建议要培养运动员的自我保护意识;教练员应根据队员的场上不同位置和个人身体承受能力,进行科学训练,避免或减少运动损伤。

对于康复性体能训练的理念和方法,陈方灿认为运动员在一般情况下都可被认为是处于一种亚健康状态。

如果单纯采用医疗手段治疗伤痛部位而不去解决身体相关部位肌肉力量和张力不平衡的问题,并不能最终排除伤病,运动员可能会因伤病的反复而影响正常训练。

提出康复体能训练的常用方法包括积极提高体能、选用避免加重伤病的练习方法、功能性的练习、强调身体中枢稳定性、重视小肌肉群力量训练、平衡训练和关节稳定性练习和拉伸训练等。

在训练过程中,运动员应当紧密配合专项教练的意图和要求,要尊重科学。

只有把训、科、医紧密结合起来,才能帮助运动员有效提高体能,减少伤病的影响,最终提高运动成绩。

对于篮球运动员伤病预防和康复训练的研究成果较少,尤其是缺乏损伤与康复的机制研究,如解剖学原理、力学原理等。

今后应该加强运动员与教练员在技术与体能训练中的损伤预防研究,普及康复训练的知识,对有效预防运动性伤病与延长运动寿命有着积极的意义。

1.6关于篮球运动体能训练科学化的研究

对于运动员体能训练的科学化问题的研究日渐增多,主要是从训练学的角度出发探讨体能训练中存在的问题,如训练方法、手段、训练过程控制、科学化训练的发展趋势、体能训练的理论等等。

如刘绮红四认为,随着“运动训练科学化”进程的不断提高,对教练员的知识理论和执教水平,科技意识及文化素养也提出了更高的要求。

只有掌握知识才能更好地认识运动项目的特点和规律,才能在训练中少走弯路。

教练员要不断充实自己,提高运动训练的科学化水平。

卢亮球等根据现代篮球科学化训练的主要趋势,要提高我国篮球运动的训练水平,就必须提高篮球运动训练的科学性与有效性,使训练方法、手段更加符合世界篮球运动的发展趋势与比赛要求。

成惜今认为当前我国竞技体育科学化发展趋势表现在六个方面:

如决策的科学化和科学决策的制度化;用系统科学规划、指导训练和比赛;训练理论和训练观念的创新;科学选材和科学育材的同步化;高科技手段和新器材的广泛应用;教练员的智能化和运动员的知识化。

陈智明认为教练员要根据运动员的生理、生化指标科学地安排运动负荷。

在训练中运动负荷的测量与监控应该定期进行,以便能对训练效果及时做出评价,合理调整训练计划或训练负荷。

对运动员训练负荷的评定所采用的评定指标应本着简单易行、容易操作的原则,以便教练员在实际操作中容易观察和科学监控。

张俊青提出力量训练科学化控制应该从定性和定量两方面去完成,定性控制着力量练总体的方向,使力量训练绝对保证和专项对力量要求的高度一致性;而定量控制是从负荷上去完成对力量训练的具体过程的控制,负荷结构的动态变化服从于专项的特点与定性和定量两大要素,以及由它们各自所属的子要素,共同构成力量训练的科学控制系统。

李少丹认为在高水平运动员的体能训练中,普遍存在着体能的发展与参赛能力严重脱节,造成体能相对过剩而参赛能力不足;体能各子能力及其要素之间的内部结构与专项特质匹配不合理,这些体能失衡问题对传统体能训练理念提出了超越性要求。

为此,要厘清体能训练理论一与实践的思路,超越简单性范式。

陈小平提出尽快提高运动训练的科学化水平已经成为当前我国竞技体育一个函待解决的问题,科学性和实效性是训练科学化发展的两个主要趋势,对运动训练过程进行科学辅助支持,对训练的关键问题进行深入研究,是实现科学化训练的主要任务,二者必须兼顾和并重。

他还认为,对运动员训练过程的关注是运动训练科学化水平提高的具体体现,它可以更加真实、深入地了解和认识项目特征,在源头形成正确的训练方向;更加突出运动训练的系统性.全面和完整地把握训练和比赛的全过程;更加强调动态和变化,从体能和技术两方面控制运动员的训练。

叶鹏认为我国篮球运动的体能训练存在诸多问题,如篮球体能训练理念落后、科学研究缺位、体能训练培训组织缺乏、体能训练缺乏系统性和计划性。

刘新征则认为体能训练理念亟待创新,主要表现在应该重视体能与技战术同步发展理念的创新、技战术训练和体能训练关系的创新、体能训练手段方法科学化的创新、一般体能与专项体能训练合理运用的创新,以及赛季中体能训练消耗与恢复的训练理念的创新。

《现代篮球体能训练指导》一书介绍了篮球专项体能的特点、我国篮球体能训练现状,以及和体能训练相关的基本科学知识。

还结合篮球运动员体能训练方案实例,重点介绍了体能训练中准备活动的牵拉技术、力量训练的规范化技术与力量训练方案的设计,速度、灵活性等素质的训练方法以及周期性体能训练方案的设计与实施程序。

但从总体上看,关于体能训练的高质量的研究成果相对较少,低水平重复较为严重。

一些创新的成果仅仅局限在运动员核心力量训练的方面研究;对于训练负荷的监控、营养与恢复、损伤预防与康复等的研究较为滞后。

如在《篮球运动高级教程》中,对于从整体上把握体能训练过程做过介绍,但是缺乏负荷监控这一重要环节的研究,而且体能诊断的指标体系也显得有些陈旧。

在《运动训练科学化探索》一书中,对训练过程的诸多阶段都进行了较为系统的描述,但是没有涉及运动损伤预防与康复训练的知识。

罗超毅在《我国运动训练科学化动力系统的研究》中,以系统科学的理论为基础,对影响运动训练科学化的基本动力要素系统和各要素指标进行了分析,初步形成了以科学技术、科学教育、科学管理、科训结合条件和社会环境等基本动力要素子系统框架。

纵观当今世界体坛,运动训练科学化己经成为一种新的趋势。

中国在2008年奥运会上之所以取得辉煌成就,主要的原因就是提高了训练的科学化水平。

就中国男女篮来说,采取了一系列的重要举措,如高薪聘请外籍主教练和体能教练,配备经验丰富的队医和营养师,成立联合攻关小组进行训练负荷的监督与调控等,最后使两支队伍都发挥出了较高的水平。

然而,奥运会过后,其“科学化”的影响效应也渐渐消退。

以我国高水平女篮职业联赛为例,各球队的体能训练水平较低。

从中国女篮近些年来参加世界大赛的情况可以看出,与世界强队的差距主要体现在体能方面。

因此,要想赶超世界强队,必须加强和改进我国高水平女篮联赛各球队的体能训练问题。

2.关于篮球运动技术训练的研究概述

篮球技术在现代篮球运动中的重要性同样越来越突出,尤其是在美国职业篮球联赛的影响下,个人的技术的重要性显得尤为重要,根据文献检索发现,近些年来,国内关于篮球运动员技术训练的研究成果一般。

我们从中国知网检索发现从2009-2013年关于篮球技术训练的文献共36篇,内容涉及多个方面,从经验性总结到科学方法与手段的运用,到定性与定量的研究相结合,科学化的水平也越来越高。

具体分类陈述如下:

2.1青少年篮球技术训练的研究

随着篮球运动的不断发展,青少年对篮球这项世界级运动的喜爱的热度长盛不衰。

其一,伴随着现今生活水平的不断提高,家长及老师对学生的身体生长发育也更加重视,鼓励青少年积极的参与篮球运动。

其二,国家队及各省市篮球队也更加重视青少年篮球后备人才的培养,尤其是技术方面的的训练。

我们通过文献检索发现在近五年来共有篮球技术训练的方面的文献共36篇,其中关于青少年篮球技术训练方面的论文大约占三分之一,由此可见青少年篮球技术训练的重要意义,近几年关于青少年篮球技术训练的主要从以下几个方面进行研究的:

田虹;周阳;汤中华等人在《青少年篮球技术训练过程的有效控制研究》一文中把控制论运用到篮球技术训练过程中,通过对控制流程、控制因素、技术训练的过程控制措施的研究,以促进青少年篮球技术训练的科学化。

李娜;刘烁;王瑾;等人在《对青少年篮球运动员防守移动技术训练的研究》一文中通过文献法,观察法和实验法得出青少年篮球防守技术存在很大的问题,如防守时的犯规,以及过度的重视个人的进攻技术而忽视防守技术,因此提出要重视青少年篮球运动员的防守技术的训练,提高防守意识。

李浩然在《高中篮球无球防守技术训练方法》指出篮球进攻的主体是无球员,所以防守无球队员重于防守有球队员,在篮球比赛中有球队员与无球队员都在快速移动中完成各自战术意图,而无球队员与有球队员之间的转换联系则可完成某种战术意向达到预期目的。

由攻到防体现一个队伍总体实力,决定比赛的胜负走向,因此,提高个体与整体的防守质量是现代篮球发展模式。

2.2关于篮球运动中个人技术训练的研究

李枫在《简析篮球技术训练与篮球意识的培养》一文中主要对篮球技术与篮球意识方面进行分析研究,首先是对篮球技术的定义与特征的分析,然后是对篮球意识的定义与特征的分析,结合两者的定义及其特征,最后提出需要在篮球技术训练的过程中加强对运动员篮球意识的培养,只有将两者结合起来训练与培养,才能更好地提高运动员的篮球运动竞技水平。

汪德华在《篮球个人防守基本技术训练》一文中提出篮球个人防守技术训练包含防守者的脚步、位置、距离、姿势等技术和更深层次的防守意识、视野等训练,一名真正优秀的运动员不光要具备进攻能力,还要有出色的防守水平与意识。

贾大鹏在《篮球比赛个人防守技术训练新探》一文中指出篮球比赛是一个团体的体育项目,在篮球比赛的过程中,个人的防守技术的优劣,将很大程度上影响到比赛的效果。

当前,我国篮球的防守技术和世界上先进水平还有一定的差距,主要存在的问题是:

防守战术比较单调,应变的攻击性比较差等问题,针对这些问题要加强个人防守技术的训练。

训练篮球运动员的防守的脚步和防守的位置、争夺篮球的动作训练以及姿势的训练等,在加强基本训练的同时,还应该注重运动员防守意识的培养。

李玛一在《浅谈篮球个人防守能力和技术训练》一文中指出现代篮球比赛攻守对抗日趋激烈,防守已被摆在了重要的位置。

而个人防守技术是全队防守战术的基础,个人防守技术的高低直接影响着全队防守战术的水平。

因此在篮球个人技术训练中要加强个人的防守技术的训练,提高防守的意识