浙江语文高考复习中国古代诗歌散文欣赏.docx

《浙江语文高考复习中国古代诗歌散文欣赏.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江语文高考复习中国古代诗歌散文欣赏.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

浙江语文高考复习中国古代诗歌散文欣赏

中国古代诗歌散文欣赏

鉴赏的目的:

了解诗歌所表达的情感和主旨

1、反复吟诵,注重语感;

2、理解诗意,展开想象;

3、统观全诗,深入体验;

4、力求领悟,推陈出新。

以意逆志

意:

读者之意,即读者理解的诗歌意思

逆:

逆推,反向推求

志:

作家、作品之志,即作家通过作品表现出来的情感和主旨

由表及里,由浅入深,通过语言去理解作品的情感

切身体会推测作家的本意

【例】池塘生春草,园柳变鸣禽。

展现了从无到有的过程,体现了春天的勃勃生机

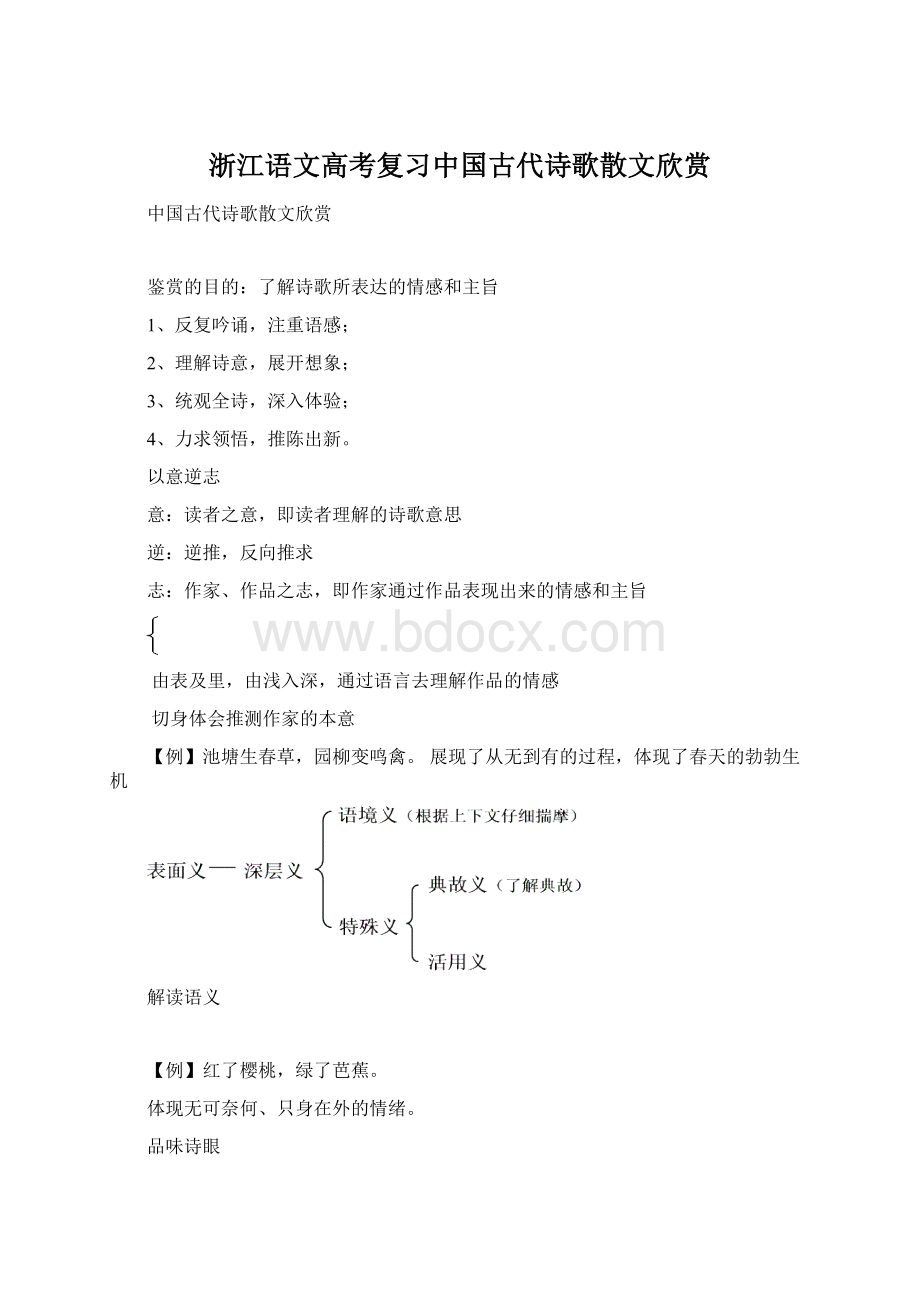

解读语义

【例】红了樱桃,绿了芭蕉。

体现无可奈何、只身在外的情绪。

品味诗眼

诗眼可以是字、词、句或联,可以存在于句、联或篇中

空:

1、寂静;空蒙的景色;空荡荡的感觉2、抓住了景物、感觉的特征5、表达了诗人惜别之情

寻找诗眼从五个方面着手:

1、精炼(含义丰富);2、传神(形象特征);3、含蓄(表达独特感受);4、表情(凝聚诗的情感);5、达意(聚焦诗的意旨)

【例】山居秋暝(王维)

空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

1、正确理解诗句的表层意思

2、咀嚼诗句(或词语)的深层义

3、根据语境上下文来理解诗句(或词语)的语境义,分析诗句(或词语)的丰富含义

4、利用自己已经掌握或积累的知识,理解典故或活用的词语的含义

5、利用诗句(或词语)表现出来的特定内涵,体会词语传达出来的独特感受

6、归纳作者的情感和诗歌的主旨

7、确定诗眼的依据或分析诗眼的角度

【例】菩萨蛮(李白)

平林漠漠烟如织,寒山一带伤心碧。

暝色入高楼,有人楼上愁。

玉阶空伫立,宿鸟归飞急。

何处是归程?

长亭更短亭。

古典诗词特别讲究炼字。

请简要分析“空”字在表情达意上的作用。

答:

“空”字表达了苦苦等待而没有结果的孤寂、惆怅,增添了全词的“愁”味,使主题更加鲜明。

经验解诗

缺点:

过分拔高或贬低,容易误解诗歌意旨

知人论世

了解作者生平与为人,以及写诗的背景,包括时间、地点、主要事件、当时情绪、社会风气等。

缺点:

牵强附会,歪曲原意

鉴赏诗歌的形象

抒情诗

1、摹景:

寻找意象,分析意象间的联系,归纳出意象的特征

根据意象特征,概括诗人情感,体会意象的作用

【例】范仲淹的《苏幕遮》(碧云天)上阕有几个意象:

碧云天、黄叶地、碧翠水波、斜阳、无情芳草。

如果单个地孤立地来看,它分别描绘了秋季的天、地、斜阳、碧云、黄叶、芳草、秋水,只是零星的自然景物的残片,最多也只是刻画了秋景,表达了作者的惆怅而已。

然而,这几个意象有机地组合在一起──变成了“碧云天、黄叶地、秋色连波,波上寒烟翠。

山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。

”──为我们展示的就是一幅完整的和谐的图画:

秋高气爽,碧空万里,金风阵阵,黄叶翻飞,水波碧翠,烟雾笼罩,清风徐来,涟漪如环,落日余晖,晚霞万里,辉映着漫山红遍,水天一色。

这是何等清澈剔透,色彩绚烂而又广阔无际的境界。

就在这千里秋色,满目斜晖之外,却是那无边的芳草远接天涯,(诗人)故里想必应在芳草的尽头,斜阳尚可看见,而那故乡却望不到,这怎么令他不思念故乡,怀念京都?

诗人胸怀报国之志却落得被远黜的遭际,触景生情,离乡之愁,去国之忧,焉能不油然而生,而竟至怨“芳草无情”。

下阕直书胸臆“黯乡魂,追旅思,夜夜除非,好梦留人睡。

明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。

”诗人梦里思乡,高楼独倚,借酒消愁,而愁上加愁。

以“乡魂”“相思”呼应上阕“芳草”的暗喻,上下阕有机结合,恢弘阔大的景象与缠绵深挚的情思浑然一体,使景有所指,情有所依,情与景水乳交融,形成了完整的艺术境界。

2、写人:

利用人物描写方式分析人物,归纳人物形象

分析意象和人物间的联系,找出诗中人物的情感和心理,并借此概括出作者的

情感

【例】下面是王昌龄《长信秋词五首》(其一),读后回答问题。

金井梧桐秋叶黄,珠帘不卷夜来霜。

熏笼玉枕无颜色,卧听南宫清漏长。

(1)诗题为《秋词》,那么,作者在诗中写了哪些景象?

作用是什么。

(2)诗歌塑造了怎样的人物形象,请简析。

答:

(1)诗中的环境所抒写的景象都暗合“秋词”的要求。

井边梧桐、秋深叶黄、夜深霜重。

其作用有两点:

点明题意,向读者暗示,这是一首宫怨诗;渲染烘托气氛,奠定感情基调。

(2)这首宫怨诗,描写了一个被剥夺了青春、自由和幸福、寂寞孤单的少女的形象。

少女的形象可以通过“无颜色”和“卧听清漏”两处来表现。

“无颜色”既是说明了室内用具的灰暗和夜已深,更向读者暗示了主人公心情的黯淡。

“卧听清漏”“漏”前加“清”字,由于心境凄清、愁恨难眠,才感觉漏声凄清,漏声漫长。

叙事诗

1、叙事:

理清事件经过,对照作者观点,归纳作者的情感

【例】06年北京卷移居(其二)陶渊明

春秋多佳日,登高赋新诗。

过门更相呼,有酒斟酌之。

农务各自归,闲暇辄相思。

相思则披衣,言笑无厌时。

此理将①不胜,无为忽去兹。

衣食当须纪②,力耕不善欺。

注释:

①将:

岂②纪:

经营

本诗表现了诗人在田园生活中感受的乐趣,请具体说明表现了什么乐趣,这种乐趣是怎样表现的?

答:

第一问:

感受到一种美好的人际关系,即人与人之间充满了纯真而质朴的友情。

第二问:

这种乐趣主要是通过“过门更相呼”至“言笑无厌时”六旬对具体生活情景的白描表现出来的。

2、写人:

利用人物描写方式分析人物,归纳人物形象

分析意象和人物间的联系,找出诗中人物的情感和心理

理清事件经过,对照作者观点,归纳作者的情感

【例】06年四川卷夜归(周密)

夜深归客依筇行,冷磷依萤聚土塍。

村店月昏泥径滑,竹窗斜漏补衣灯。

[注]筇:

此代指竹杖。

本诗是怎样以“夜归”统摄全篇的?

结合全诗简要赏析。

答:

本诗写景扣住“夜”字,写情扣住“归”字。

首句直接点明“夜深”,刻画出“归客”拄杖而行的疲惫之态。

随后,诗人以“冷磷”、“萤”、“月”等意象渲染夜色的凄凉,以夜深仍在田塍、泥径中孤身前行的艰难表现出归家的心切。

而最末一句以深夜犹见“补衣灯”的感人画面收束全诗,与先前的艰难和凄清形成反差,更烘托出游子深夜归家的复杂心情,意味深长。

鉴赏诗歌的表达技巧

表达技巧有五种:

写作方式、抒情方式、章法结构、表达方式、修辞手法

I、写作方式

写作方式有五种:

情景交融、虚实相生、动静相谐、托物言志、借古讽今

·情景交融:

个人情感与周围的自然环境融合为一体并产生共鸣

·虚实相生:

大大丰富了诗的意象,开拓了诗中的意境,为读者提供了广阔的审美空间,充实了人们的审美趣味

·动静相谐:

静止便于显现事物的外形,运动利于传达事物的精神,形成“应物象形”、“气韵生动”的艺术效果

以动衬静

以静衬动:

西江月·夜行黄沙道中(辛弃疾)

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。

稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

七八个星天外,两三点雨山前,旧时茆店社林边,路转溪桥忽见。

化动为静:

《望庐山瀑布》

化静为动:

江上看山(苏辙)

朝看江上枯崖山,憔悴荒榛赤如赭。

莫行百里一回头,落日孤云霭新画。

前山更远色更深,谁知可爱信如今。

唯有巫山最穠秀,依然不负远来心。

·托物言志:

将个人的“志”依托在某个具体之“物”上,“物”成为作者的志趣、意愿或理想的寄托者

只用于咏物诗,属于象征手法

·借古讽今:

借评论古代的人和事来影射、讽刺现实

用于咏史诗、咏怀诗(用历史人物自比)

II、抒情方式

象征性地表现个人内心情感的一类文字活动,具有主观性、个性化、诗意化的特点

III、章法结构

·抑扬、对比、铺垫

抑扬:

先扬后抑《闺怨》;先抑后扬《游园不植》;明扬实抑《渠灵台二首》;明抑实扬

对比:

矛盾的对立(远近、古今、黑白……)

铺垫:

为了突出主要人物或事物二叙述另外的人物或事物以衬垫

·点题、照映

点题:

点明题旨(主旨句)《水龙吟》;点明题目《初冬夜饮》

照映:

前后呼应,前后的内容相互联系或相互照应,从而获得强调主题、加深印象、引起共

鸣的效果

·赋、比、兴

赋:

铺排陈述(排比)、一般叙述(记叙)

比:

全篇用比,包括以物喻人以及以物喻理《孤雁》、《观书有感》

兴:

借助其他事物为所咏事物铺垫(直接起兴,兴中含比;篇头起兴,兴起兴结)

·联想、想象

联想:

从某一事物想到与之有一定联系的另一事物,内容比较单薄,一般不具体描写《咏柳》

想象:

构筑新的事物,一般有具体描写《九月九日忆山东兄弟》

*区别:

联想是由此及彼,两者均为客观事物;想象是从无到有,内容是虚幻的

IV、表达方式

表达方式有四种:

记叙、描写、抒情、议论

表达方式在诗词曲中的运用原则:

一般来说,在以某一种表达方式为主的诗词曲中出现了运用另一种表达方式的词句,则该词句常常是体现主旨的诗句。

贾生(李商隐)

宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。

可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。

村行(王禹偁)

马穿山径菊初黄,信马悠悠野兴长。

万壑有声含晚籁,数峰无语立斜阳。

棠梨叶落胭脂色,荞麦花开白雪香。

何事吟余忽惆怅?

村桥原树似吾乡。

V、修辞手法

比喻、拟人、借代、象征

·比喻:

用一个事物给另一个事物打比方,两种事物性质不同却有相似点

本体

比喻词

喻体

明喻

√

√

√

暗喻

√

×

√

借喻

×

×

√

*同类相比不是比喻;推测想象不是比喻;列举不是比喻

*博喻:

用几个喻体从不同角度反复设喻去说明一个事物,又叫连比

青玉案(贺铸)

凌波不过横塘路,但目送、芳尘去。

锦瑟华年谁与度?

月桥花院,琐窗朱户,只有春知处。

飞云冉冉蘅皋暮,彩笔新题断肠句。

试问闲愁都几许?

一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。

作用:

恰当地运用比喻可以使复杂的道理变得较浅显,使抽象的事物变得较具体,

起到形象生动的效果

·拟人:

把物当作人来描绘说明

作用:

使情感表现多样化,使事物描绘形象化

·借代:

说话或写文章时不直接说出所要表达的人或事物,而是借用与它密切相关的人或事物来代替

*与借喻的区别

借喻能转变为明喻,借代则不行

·象征:

用具体的、形象的事物暗示特定的事理

隐寓性象征:

固定的替代,即使离开语境,象征也成立,例如:

红色——喜庆,白色——哀悼

暗示性象征:

靠暗示和联想而实现的象征,离开语境象征不成立

作用:

使事物具体化、形象化,引起读者的联想,增强作品的表现力

夸张、双关、用典、通感

·夸张:

运用丰富的想象力,在客观现实的基础上有目的地放大或缩小事物的形象特征,以增强表达效果

作用:

调动读者的感觉,产生情理之中又意料之外的效果

·双关:

用一个词关联两个意思

竹枝词(刘禹锡)

杨柳青青江水平,闻郎岸上踏歌声。

东边日出西边雨,道是无晴却有晴。

作用:

表达丰富的哲理和特殊的情感

·用典:

引用过去有关的人、地、事、物的史实,或语言文字

作用:

增加词句的含蓄与典雅

·通感:

多种感觉相互沟通,互相转化

玉楼春(宋祁)

东城渐觉风光好,縠皱波纹迎客棹。

绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹。

浮生长恨欢娱少,肯爱千金轻一笑。

为君持酒劝斜阳,且向花间留晚照。

作用:

各种感觉共同参与感悟,突破语言的局限,丰富表情达意的情趣,收到增

强文采的艺术效果

反问、设问、对偶、反复

·反问:

用疑问的形式表达确定的意思,以加重语气

作用:

营造咄咄逼人的效果

·设问:

为了引起别人注意,故意先提出问题,自问自答

作用:

能吸引读者的注意,显得亲切自然

·对偶:

将两个短语或句子成对排列起来,也叫对仗

作用:

形式上协调匀称,语言上言节整齐

·反复:

有意重复同一个词语或句子

接连反复:

同一词语或句子连续出现

间隔反复:

同一词语或句子间断出现

作用:

在抒情写景时,可以形成回环往复、一唱三叹的效果,增强感染力;在议论

时,突出自己的观点

*与对偶、排比的区别

反复强调字词句的相同性,对偶、排比强调结构的相同性

顶真、互文、反语、衬托

·顶真:

用上句结尾的词语作下句的开头,前后顶接,蝉联而下

作用:

表现事物间递相依存的关系,增强叙事状物的严密性和条理性

·互文:

把属于一个句子(或短语)的意思,分写到两个句子(或短语)里,解释时要把上下句的意思互相补足

主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

·反语:

运用跟本意相反的词语来表达本意,含有嘲弄、讽刺的意思

名岂文章著,官应老病休。

·衬托:

用相似的或反面的事物做陪衬。

作用:

能突出主体,或渲染主体,使之形象鲜明

*与烘托的区别

烘托用一事物暗示另一事物,另一事物不出现。

衬托中两事物都出现

*与映衬的区别

映衬中两事物无主次之分;衬托中两事物有主次之分

如何做诗歌鉴赏的题目

1、对表达技巧的一个方面设问的题型

审清题目的含义,确定题目的设问点

在理解全诗内容的基础上,对设问点进行分析

根据所得内容,归纳并形诸文字

【例】书湖阴先生壁二首(选一)王安石

茅檐长扫静无苔,花木成畦手自栽。

一水护田将绿绕,两山排闼①送青来。

【注】①排闼:

闯进门来。

闼,小门。

“两山排闼送青来”一句使用了什么修辞手法?

这样写有什么好处?

结合全诗看,表达了作者怎样的情感?

答:

该句使用了拟人的手法。

写开门见“山”,“两山”似迫不及待地把苍翠的山色“送”进门来。

化静为动,化无情为有情,赋予山以灵性,生动地写出了田园风光的盎然生机。

写出了诗人身处其间的愉悦,表现了诗人对这种美好的田园生活的喜爱之情。

2、从表达技巧方面对诗句(含全诗)进行设问的题型

确定诗句的表达方式

确定抒情方式和写作方法

分析章法结构

咀嚼修辞手法

*无论哪种题型,对被分析对象一定要简要分析(诗句解释)

【例】阅读下面一首唐诗,写一段赏析文字,不超过200字。

马诗二十三首①(其五)李贺

大漠沙如雪,燕山月似钩。

何当金络脑②,快走踏清秋。

注:

①《马诗》:

通过咏马来表现志士的奇才异质、远大抱负及不遇于时的感慨与愤懑;共23首。

②金络脑:

一种贵重的鞍具,借指马受重用。

答:

一二句突出富有特色的边疆战场景色,正是英雄用武之地;三四句借马抒情,表现作者热切建功立业的远大抱负和不遇于时的感慨。

手法:

见景生情,拟物抒情,意在言外:

运用了比喻、设问等修辞手法。

【例】孤雁不饮啄,飞鸣声念群。

谁怜一片影,相失万重云?

望尽似犹见,哀多如更闻。

野鸦无意绪,鸣噪自纷纷。

【注】这首咏物诗为杜甫大历初年流寓夔州期间所作。

请联系全诗,从颔联、颈联或尾联中任选一联,进行赏析。

答:

①颔联“谁怜一片影,相失万重云”,形象地写出了路远雁孤、同伴难寻的凄苦之情。

“一片”、“万重”对比,构成极大的反差,极言其“孤”;“谁怜”二字直抒胸臆,凝聚了诗人对孤雁的怜悯之情。

②颈联“望尽似犹见,哀多如更闻”,“似”、“如”二字表现了未见而似见,未闻而犹闻的幻觉。

通过对孤雁飞着叫着寻找同伴的描写,将孤雁的渴望、煎熬表现得淋漓尽致。

③尾联“野鸦无意绪,鸣噪自纷纷”,用野鸦的无忧无虑、热闹非常来反衬孤雁的寂寞、愁苦,进一步表现了孤雁渴望团聚的哀愁与奋力寻找的忠贞。

附录

1、近体诗的押韵

原则:

近体诗押韵有较严格的规定,总结如下:

首句可押可不押,下句必押平声韵

1、【偶句押韵】

律诗是二四六八句押韵,绝句是二四句押韵,无论律诗还是绝句,首句均可押韵或不押韵。

例如:

寄扬州韩祚判官 (杜牧)

青山隐隐水迢迢,秋尽江南草木凋。

二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫。

登乐游原 (李商隐)

向晚意不适,驱车登古原。

夕阳无限好,只是近黄昏。

一般来说,五言诗首句不入韵为常见,七言诗首句入韵为常见。

2、【只押平声韵】:

近体诗规定,只能押平声韵,这几乎是一条死规矩,事实上以近体诗的体例假如押仄声字会感到非常拗口,所以古人都能自觉遵守这一规则。

3、【一韵到底】:

中间不能换韵。

古体诗允许中途换韵,但近体诗不允许这样。

二、代表作家的主要思想内容和风格特征

1.李白诗愤世疾俗的人生,清新飘逸的风格;

2.杜甫诗忧国忧民的人生,沉郁顿挫的风格;

3.张九龄诗风的委婉蕴藉;

4.孟浩然诗风的语淡者味重、恬静浑健;

5.王维诗风的恬淡含蓄,气韵生动(“诗中有画”);

6.王昌龄诗风的雄健浑厚且情思婉约;

7.高适、岑参诗风的雄浑奇拔;

8.韦应物诗风的清新典雅;

9.韩愈诗风的气势磅礴、奇特新颖;

10.贾岛诗风的萧瑟悲愁;

11.李贺诗风奇诡变幻、忧郁激愤;

12.元稹诗风的艳丽浅近;

13.白居易诗风的平白清新,雅俗共赏;

14.刘禹锡诗风的清峻明朗;

15.李商隐诗风的清丽俊逸;

16.杜牧诗风的含蓄绰约;

17.温庭筠为代表的“花间派”词人(韦庄、欧阳炯、李询、孙克宪等)词风既有农艳香软的一面,又有清新疏朗的一面;

18.李煜词风的颓靡伤感、细腻感人;

19.欧阳修词风的清丽明媚、语近情深;

20.范仲淹词风的苍凉悲壮;

21.晏殊词风的明朗疏淡;

22.苏轼词风的雄健豪放,旷达高远;

23.柳永词风的缠绵悱恻;

24.黄庭坚词风的流畅自然;

25.秦观词风的情真意切;

26.李清照词风的婉约凄切;

27.杨万里词风的新鲜活泼;

28.陆游诗风的雄浑奔放、明朗流畅;

29.辛弃疾词风气势雄壮,不乏婉转悱恻;

30.姜夔词风的精心刻意、清妙秀远。

三、了解常用典故

1、投笔:

《后汉书》载:

班超家境贫寒,靠为官府抄写文书来生活。

他曾投笔感叹,要效法傅介子、张骞立功边境,取爵封侯。

后来“投笔”就指弃文从武。

2、长城:

《南史·檀道济传》,檀道济是南朝宋的大将,权力很大,受到君臣猜忌。

后来宋文帝借机杀他时,檀道济大怒道:

“乃坏汝万里长城!

”后来就用“万里长城”指守边的将领。

3、楼兰:

《汉书》载;楼兰国王贪财,多次杀害前往西域的汉使。

后来傅介子被派出使西域,计斩楼兰王,为国立功。

以后诗人就常用“楼兰”代指边境之敌,用“破(斩)楼兰”指建功立业。

4、折腰:

《宋书·隐逸传》载,陶渊明曾作彭泽县令,因不肯“为五斗米折腰向乡里小儿”而弃官归隐。

“折腰”意为躬身拜揖,后来喻指屈身事人,而诗人常反其义用之。

如李白《梦游天姥吟留别》:

“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜?

”

5、化碧:

《庄子外物》载,苌弘是周朝的贤臣,无辜获罪而被流放蜀地。

他在蜀地自杀后,当地人用玉匣把他的血藏起来,三年后血变成了碧玉。

后来人们就常用“化碧”形容刚直中正的人为正义事业而蒙冤受屈。

6、鸿雁:

《汉书·苏武传》,匈奴单于欺骗汉使,陈苏武已死,而汉使者故意说汉天子打猎时射下一只北方飞来的鸿雁,脚上拴着帛书,是苏武写的。

单于只好放了苏武。

后来就用“红雁”“雁书”、“雁足”、“鱼雁”等指书信、音讯。

如晏殊《清贫乐》:

“红笺小字,说尽平生意。

红雁在云鱼在水,惆怅此情难寄。

”

7、尺素:

古乐府《饮马长城窟行》:

“客从远方来,遗我双鲤鱼,呼童烹鲤鱼,中有尺素书”。

后来“尺素”就用作书信的代称。

如秦观《踏莎行》:

“驿寄梅花,鱼传尺索,砌成此恨无重数。

郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去?

”

8、青鸾:

《仙海经》载,西王母每次出行,都先让一只青鸾报信。

后人便用“青鸾”“青鸟”借指传递书信的人。

如李商隐《无题》:

“彭山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

”

9、双鲤;古乐府《饮马长城窟行》:

“客从远方来,遗我双鲤鱼,呼童烹鲤鱼,中有尺素书。

”后来“双鲤”就用作书信的代称。

如李商隐《寄令狐郎中》;“蒿云秦树久离居,双鲤迢迢一纸书。

”

10、五柳:

陶渊明《五柳先生传》载:

宅边有五柳树,因以号为焉。

后来“五柳”就成了隐者的代称。

11、东篱:

陶渊明《饮酒》:

“采菊东篱下,悠然见南山。

”后来多用“东篱”表现辞官归隐后的田园生活或娴雅的情致。

如李清照《醉花阴》:

“东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖”。

12、三径:

陶渊明《归去来兮辞》中有:

“三径就荒,松菊犹存”的句子,后来“三径”就用来指代隐士居住的地方。

如白居易《欲与元八卜邻先有是赠》:

“明月好同三径夜,绿杨宜作两家春。

”

13、劳歌:

本指在劳劳亭送客时唱的歌。

劳劳亭旧址在南京,是古代著名的送别之地。

“劳歌”后来成为送别歌的代称。

14、长亭:

古代驿站路上约隔十里设一长亭,五里设一短亭,供游人休息和送别。

后来“长亭”成为送别地的代名词。

如柳永《雨霖铃》:

“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

”

15、南浦:

屈原《楚辞*河伯》:

“送美人兮南浦。

“南浦”指南面的水滨,古人常在南浦送别亲友,后来常用来指称送别地。

白居易《南浦别》:

“南浦凄凄别,西风袅袅秋。

”

16、阳关:

王维《送元二使安西》;“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

”后来就把送别时唱的歌曲称作“围城”、“阳关”。

17、柳岸:

古人送别有折柳的习俗,后来就用“柳岸”指送别的地方。

如柳永《雨霖铃》:

“今宵酒醒何处,杨柳岸晓风残月。

”

18、风骚;原指《诗经》的《国风》和《楚辞》的《离骚》,后泛指优秀的文学作品或指文采。

如毛泽东《沁园春》:

“秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。

”

19、雕虫:

语出汉代杨雄《法言》:

“童子雕虫篆刻,状夫不为也。

”后来比喻微不足道的技术,多指文学技巧。

20、鸿鹄;《史记·陈涉世家》载,秦末农民起义军领袖陈涉少有鸿鹄之志,后揭竿起义大泽乡。

后来就以“鸿鹄”比喻有远大志向。

如吴潜《八声甘州》:

“矫首看鸿鹄,远举高飞。

”

21、杜鹃:

俗称布谷,又叫子规、杜宇、望帝。

望帝传说是蜀地的君主,名叫杜宇,后来禅位退隐,不幸国亡身死,死后魂化为鸟,暮春苦啼,以致口中流血。

后来多用“杜鹃”来渲染哀怨悲凄的气氛或思归的心情。

如辛弃疾《定风波》:

“百紫千红过了春,杜鹃声苦不堪闻。

”又如李白《蜀道难》:

“又闻子规啼夜月,愁空山。

”

22、鹧鸪;鹧鸪的鸣叫声似说“行不得也哥哥”后多用来衬托处境的艰难或心情的惆怅。

如辛弃疾《菩萨蛮》:

“江晚正愁余,山深闻鹧鸪。

”

23、黍离:

《诗经·黍离》中有“彼黍离离”的句子,是说东周大夫经过西周故都,看到长满禾黍,由此悲叹宫室宗庙的毁坏。

后来常用“黍离”表示对国家昔盛今衰的痛惜伤感之情。

如许浑《登洛阳故城》:

“禾黍离离半野蒿,昔人城此岂知劳?

”

24、桑榆:

《淮南子》:

“日西垂,景在数端,谓之桑榆。

”“桑榆”指日落时余光所照之处,后比喻垂老之年。

如王勃《滕王阁序》:

“东隅已逝,桑榆非晚”。

25、商女;杜牧《泊秦淮》:

“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。

”商女即歌女,后以此为不顾国家存亡而醉生梦死的典故。

如王安石《桂枝香》:

“至今商女,时时犹唱,后庭遗曲。

”

26、杜康:

《说文解字》中说:

古代的杜康(也叫少康)发明制作了箕帚和高粱酒。

后就用“杜康”作为酒的代称。

如曹操《短歌行》:

“何以解忧?

唯有杜康。

”

27、瑟瑟:

愿为绿色宝石的名称,后来借指绿色。

如白居易《暮江吟》“一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。

”

28、红豆:

传说古代一位女子,因丈夫死在边疆,哭于树下而死,化为红豆,于是红豆又称“相思子”,常用以象征爱情或相思。

如王维《相思》:

“红豆生南国,春来发几枝。

愿君多采撷,此物最相思。

”

29、鸡黍:

《论语》载,子路随孔子出游时落了后,遇见一位正在劳动的老人,就向他打听,由于子路的态度非常恭敬,老人就留子路住宿,还杀鸡做黍米饭厚待他。

后来就用“鸡黍”专指招待客人的饭菜。

如孟浩然《过故人庄》“故人具鸡黍,邀我至田家。

”

30、关山月——乐府曲调,多写征戍离别之情。

如:

“琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。

”(王昌龄《从军行七首》