蛛网膜下腔出血教案.docx

《蛛网膜下腔出血教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《蛛网膜下腔出血教案.docx(25页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

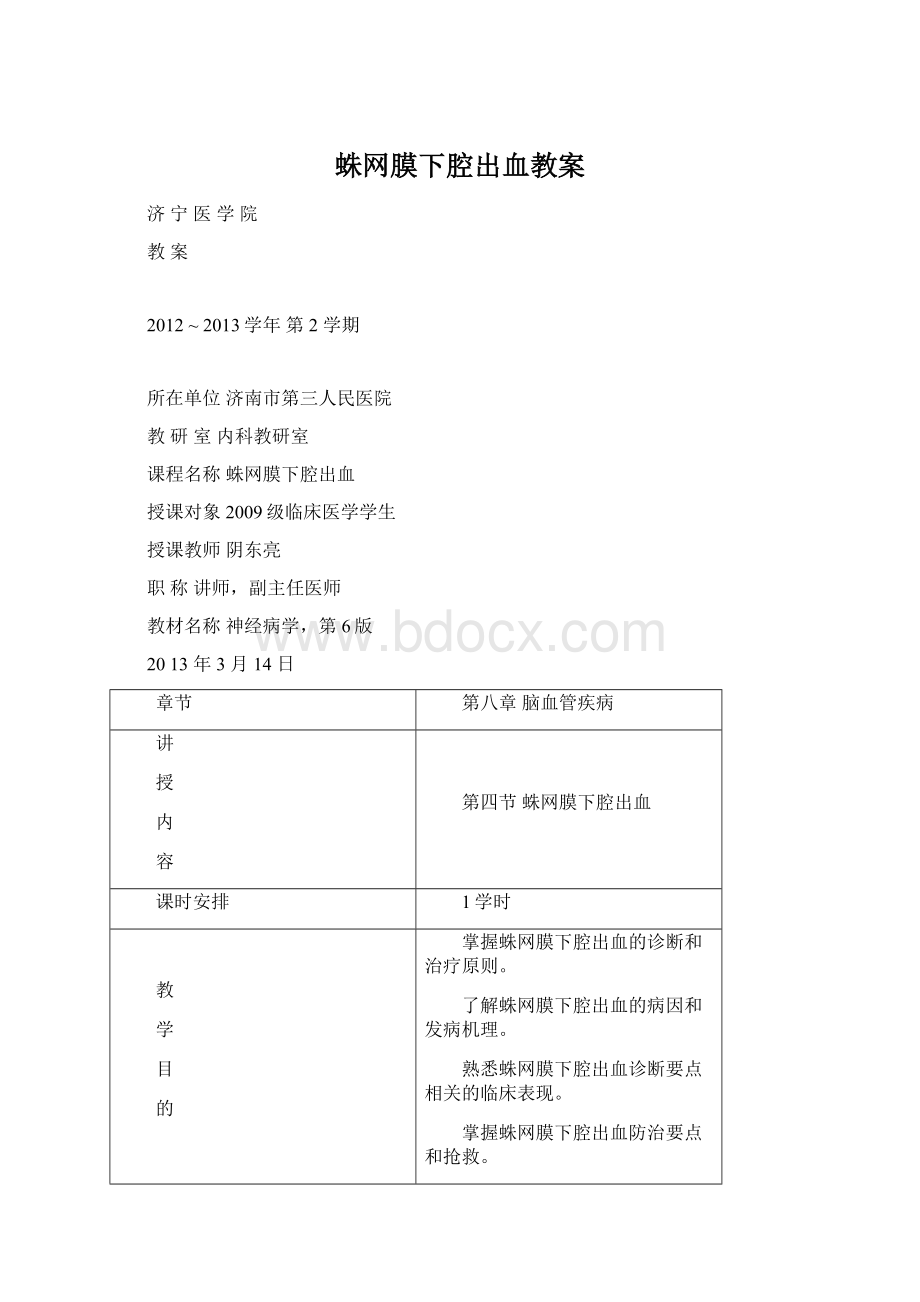

蛛网膜下腔出血教案

济宁医学院

教案

2012~2013学年第2学期

所在单位济南市第三人民医院

教研室内科教研室

课程名称蛛网膜下腔出血

授课对象2009级临床医学学生

授课教师阴东亮

职称讲师,副主任医师

教材名称神经病学,第6版

2013年3月14日

章节

第八章脑血管疾病

讲

授

内

容

第四节蛛网膜下腔出血

课时安排

1学时

教

学

目

的

掌握蛛网膜下腔出血的诊断和治疗原则。

了解蛛网膜下腔出血的病因和发病机理。

熟悉蛛网膜下腔出血诊断要点相关的临床表现。

掌握蛛网膜下腔出血防治要点和抢救。

重

点

蛛网膜下腔出血的病理、临床表现、诊断和治疗。

难

点

蛛网膜下腔出血的并发症有哪些,如何预防?

脑出血与蛛网膜下腔出血的鉴别;

教

法

举

要

演示法·讲授法·提问法·多媒体辅助教学法

教

具

准

备

计算机多媒体设备、自制课件、自制教具、Powerpoint软件

教

学

参

考

资

料

《神经病学》第6版,贾建平主编,人民卫生出版社

《神经病学》吴江主编,人民卫生出版社

《MERRITT‘S神经病学》陈生第等编译

教

学

后

记

教学过程:

教师活动

教学内容

学生活动

备注

【引入】

展示自制教具,并走下讲台,在同学中间展示

【板画】

【定义】

(重复一遍)

结合幻灯片

【病因】

【病理】

幻灯片展示:

回顾开场时所述血管中层弹力膜结构缺失

(指板画)

板书MRA的阳性率5~10%

【病理生理】

引申:

尤其是出血在脑底部,可有脑干、海马回损伤

【临床表现】

重复:

这辈子碰到的最剧烈头痛

动脉瘤定位症状

幻灯展示

【并发症】

板画

可举例:

病患死于脑干梗死所致呼吸衰竭

【辅助检查】

幻灯片展示

【诊断与鉴别诊断】

【治疗】

首先提出内科治疗与外科治疗的顺序与课本颠倒,因为目前的治疗提倡外科治疗

板画,绘图

举例:

病人出现烦躁不安,将病房灯光调暗,拉屏风,可使病人安静血压下降

【思考题】

【引申问题】

可不提问,仅列出

蛛网膜下腔出血

Subarachnoidhemorrhage.SAH

开场白:

同学位,我们今天讲蛛网膜下腔出血,在讲课之前,大家先看看我们小时候玩过的,大家知道这个橡皮管为什么在此处凸起?

凸泡的橡皮管

我们的脑血管就如同这根橡胶管,当某处比较薄弱,就会在血压的驱使下,鼓出一个小泡,就形成动脉瘤

大家都学习过血管的生理结构,在中层弹力膜结构缺失的部位,血管的内膜和外膜膨出,可形成壁菲薄如纸的动脉瘤。

蛛网膜下腔出血的定义:

指脑底部或脑表面病变的血管破裂,血流流入蛛网膜下腔引起相应临床症状的一种临床综合征,又称为原发性蛛网膜下腔出血。

约占急性脑卒中的10%

流行病学检查:

SAH占所有脑卒中的5-10%,年发病率为6-20/10万

美国:

SAH占脑卒中的5%,年发病率1/10万,每年3万例,有一定的遗传倾向。

病因:

动脉瘤性:

80%(USA),50-85%(CN),技术差别、DSA等。

非动脉瘤性:

AVM、Moyamoya病等。

病理(发病机制及机理)

动脉瘤好发于willis环的血管及附近分支。

80~90%位于脑底动脉环前部

最常见部位:

1、后交通动脉与ICA交界处,40%;

2、前交通动脉与ACA,30%;

3、MCA在外侧裂的第一个主要分支处,20%;

4、后循环动脉瘤多发生在基底动脉尖或VA与小脑后下动脉连接处,10%。

约20%的患者有2个或2个以上的动脉瘤,多于对侧相同动脉呈“镜像”动脉瘤。

故DSA的应做全脑动脉造影。

高峰年龄35~65岁

动脉瘤的大小与破裂有关,直径大于10mm极易出血

动脉瘤通常不规则,壁薄如纸,较大动脉瘤可有血栓破裂处,多在瘤顶处。

先天或后天因素,如成纤维母细胞缺乏或酶缺乏,也与Ehlers-Danlos综合征、马凡综合征、弹性假黄瘤、主动脉缩窄和镰状细胞瘤相关。

对多囊肾和直系家属有两个或两个以上动脉瘤病人的无症状者,有必要应用MRA进行动脉瘤的筛查,MRA阳性率为5-10%。

危险因素:

颅内动脉瘤病人出血的主要危险因素包括:

1、既往有动脉瘤破裂史者;

2、动脉瘤体积较大;

3、嗜烟者。

蛛网膜下腔出血可见紫红色的血液沉积在脑底池和脊髓池中,如鞍上池、桥脑小脑脚池、环池、小脑延髓池和终池等。

出血量大时可形成薄层血凝块覆盖于颅底血管、神经、和脑表面,蛛网膜呈无菌性炎症反应及软脑膜增厚,导致脑组织与血管或神经粘连。

脑实质广泛水肿,皮质可见多发斑片状缺血灶。

1血液流入蛛网膜下腔刺激痛觉敏感结构引起头痛,颅内容积增加使ICP增高可加剧头痛,导致玻璃体下视网膜出血;

2ICP达到系统灌注压脑血流急剧下降,血管瘤破裂伴发的冲击作用可能是50%患者发病时出现意识丧失的原因;

3血液凝固使CSF回流受阻,30~70%早期出现急性阻塞性脑积水;血红蛋白及含铁血黄素沉积于蛛网膜颗粒,出现交通性脑积水和脑室扩张;

4血细胞崩解释放炎性物质引起化学性脑膜炎,CSF增多使ICP增高;

5血液及分解产物直接刺激引起下丘脑功能紊乱,发热、血糖升高、急性心肌缺血和心律失常;

6血液释放血管活性物质如5-HT、血栓烷A2(TXA2)和组织胺可刺激血管和脑膜,引起血管痉挛,严重者致脑梗死;

7出血局限于蛛网膜下腔,不造成局灶性脑损害。

临床表现

1、各年龄段及男女两性均可发病,青壮年更常见,女性多于男性。

2、突发闪电样剧烈头疼,伴颈强直。

(描述:

这辈子碰到的最剧烈头痛)

常见相关症状:

意识丧失,恶心呕吐,背部或腿部疼痛,畏光等。

3、好发于活动或激动状态,但可发生于任何时候,包括睡眠中。

4、1/3以上病人,发病前数日或数周有一些可疑症状,包括头痛、颈部强直、恶心呕吐、晕厥、或视力障碍,前驱症状常常由于:

动脉瘤的少量渗血所致,称为“警觉性渗漏”或“前兆性头痛”。

初期误诊25%,可导致治疗延误和病死率升高。

5、颈项强直和kernig征是SAH的特征表现,但并非所有的病人都会出现,有时后背部较低位置的疼痛比头痛更为突出。

其它临床症状:

如低热、腰背腿痛等。

亦可见轻偏瘫,视力障碍,第Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ等颅神经麻痹,视网膜片状出血和视乳头水肿等。

此外还可并发上消化道出血和呼吸道感

6、大约25%的病人可出现视网膜或玻璃体膜下出血,出血多呈片状,而且边界光滑,是SAH病人有临床价值的特征性体征。

7、SAH病人到达医院时,神经系统的状况是决定预后的最重要因素!

意识状态改变是最常见的异常。

改良的hunt-Hess分级表根据首次神经系统检查结果,提供了一种SAH危险性的分级方式:

属于Ⅰ或Ⅱ级的病人有相对良好的预后;

Ⅲ级者预后中等;

Ⅳ级和Ⅴ级预后较差;

8、只有少数病人多出现局灶性体征,可能与出血部位有关,偏瘫或失误提示MCA的动脉瘤。

双下肢瘫或意识丧失提示ACA的近端动脉瘤,这些局灶性体征有时是由于局部大血肿所致,可行急症手术清除。

9、10%的非外伤性SAH和2/3DSA正常的SAH病人中,CT通常可显示出血局限与中脑周围池,出血中心部位靠近中脑和脑桥,神经系统检查通常正常,临床过程比较良性,一般无明显的先兆性头痛、再出血和血管痉挛(CVS),出血部位通常不清楚,据推测可能为静脉出血。

10、未破裂的动脉瘤的临床症状和体征:

可能是邻近神经组织压迫或血栓性栓塞所致。

这些动脉瘤通常大于25mm(但并非总是较大或是巨大的)

后交通动脉瘤经常压迫动眼神经,导致动眼神经麻痹(经常累及瞳孔)

颈内动脉海绵窦性内段动脉瘤可能损伤第Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ或Ⅵ颅神经,破裂后可导致颈内动脉海绵窦瘘。

较大的动脉瘤可压迫皮质和脑干,导致局灶性体征或EP发作,但这种情况少见。

偶有栓子脱落至动脉远端导致TIA或栓塞。

动脉瘤夹闭后症状或消失。

幻灯片:

Hunt、Hess分级

分级

临床表现

院内病死率(%)

1968

1997

Ⅰ

无症状或轻度头痛

11

1

Ⅱ

中度至重度头痛或眼球运动障碍

26

5

Ⅲ

精神混乱、嗜睡或轻度局灶症状

37

19

Ⅳ

昏呆(对疼痛可定向反应)

71

42

Ⅴ

昏迷(对疼痛无姿势或运动反应)

100

77

合计

35

18

并发症:

①再出血:

严重并发症,指病情稳定后再次发生剧烈头痛、呕吐、痫性发作、昏迷甚至去脑强直发作,颈强直、Kernig征加重,复查脑脊液鲜红色。

首次破裂24小时内再出血的危险性最高4%,20%的动脉瘤患者病后10~14日可发生再出血,使死亡率约增加一倍。

AVM急性期再出血较少见。

②血管痉挛CVS:

发生于血凝块环绕的血管,发病时头颅CT提示的脑池网中出血量与脑缺血症状的出现有密切相关性。

SAH后进展性动脉狭窄约占70%,迟发性脑缺血性功能障碍20-30%。

一般开始于出血后3-5天,5-14天时达高峰,2-4周后逐渐缓解,因此,由于CVS造成的并发症从不会发生于SAH后3天内,发生率最是在第5-7天。

血管痉挛、再出血与SAH后出血日期概率与时间轴曲线

脑血管痉挛(CVS)的临床症状取决于发生痉挛的血管,通常包括波动性意识水平改变和局灶性神经系统体征(如偏瘫),或两者均有,动脉瘤相邻部位最严重,但对载瘤动脉无定位价值,是死亡和致残的重要原因。

CVS机制:

CVS不仅表现为血管平滑肌收缩,管壁也可以见到病理性改变,如血管内膜水肿和白细胞浸润。

最近观点认为血凝块中释放物质作用于血管壁导致炎性动脉痉挛,炎性介质包括氧合血红蛋白、过氧化氢、白介素、自由基、前列腺素、血栓素A2与5-羟色胺、内皮素、血小板诱导的生长因子和其他炎性介质,确切原因和机制尚不完全清楚。

③脑积水,发生于15-20%的SAH病人,主要与出血量有关。

轻症病例:

昏睡,精神运动性迟滞和短期记忆功能减退,也可出现眼球向上凝视受限,第Ⅳ颅神经麻痹下肢腱反射亢进。

严重病例:

颅内压(ICP)升高,表现意识障碍甚至昏迷,如不进行脑室引流可致脑疝。

迟发性(亚急性)脑积水:

出现于SAH后3-4天,可隐袭起病的:

痴呆、步态障碍和尿失禁。

20%SAH病人因慢性脑积水清需行分流术(USA)。

④癫性发作:

主要与大量蛛网膜下腔或脑实质凝血块有关。

发病时情况并不预示迟发性EP发作事件的危险性增加。

⑤体液和电解质紊乱

低钠血症和血容量减少

主要由抗利尿激素不适当分泌和游离水潴留引起的尿钠排泄过多(脑性失盐)

当严重CVS时,增加缺血的危险。

应给予大量等渗晶体液,限制其他的游离水来源

⑥神经源性心肺功能紊乱

儿茶酚胺水平和交感张力波动

辅助检查:

CT、DSA、CSF

CT24小时内SAH敏感性90-95%,3天80%,1周50%。

DSA首次阴性由于CVS、局部血栓或技术不佳,1-2周复查发现动脉瘤机会5%,中脑周围SAH,不必第二次DSA。

诊断与鉴别诊断

蛛网膜下腔出血与脑出血的鉴别要点,见第195页,表8-3

注意起病速度:

SAH急骤,数分钟症状达高峰,脑出血数十分钟至数小时达高峰。

重复:

剧烈的头痛

SAH昏迷常为一过性,脑出血为持续性。

局灶性体征的不同,SAH无,有明显竞相强直,而脑出血明显

CSF:

SAH均匀一致血性,脑出血洗肉水样。

与颅内感染鉴别,发热在前,脑膜刺激征在后

治疗原则:

最初目标:

预防再出血,处理动脉瘤

一旦动脉瘤清除,监测处