高考妙招现代文阅读论述类文本阅读常见9大陷阱与解决对策.docx

《高考妙招现代文阅读论述类文本阅读常见9大陷阱与解决对策.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考妙招现代文阅读论述类文本阅读常见9大陷阱与解决对策.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高考妙招现代文阅读论述类文本阅读常见9大陷阱与解决对策

高考妙招现代文阅读论述类文本阅读常见9大陷阱与解决对策

论述类文本阅读——巧用比对法,速解内容理解题

内容理解题重在考查把握文章内容的能力。

从全国卷命题看,命题者所设置的选项有的是对文本内容的直接转换,有的是对文本内容进行适度地整合或迁移。

命题人命制错误选项时,常采用“以偏概全、混淆时态、混淆是非、偷换概念、因果混乱、曲解文意、张冠李戴、武断绝对、无中生有”等9种设误手段。

此题型重在考查考生筛选并整合文中信息的能力,难度一般,只要准确定位信息并仔细比对,就能快速判定对错。

一、错误选项中常见9大陷阱

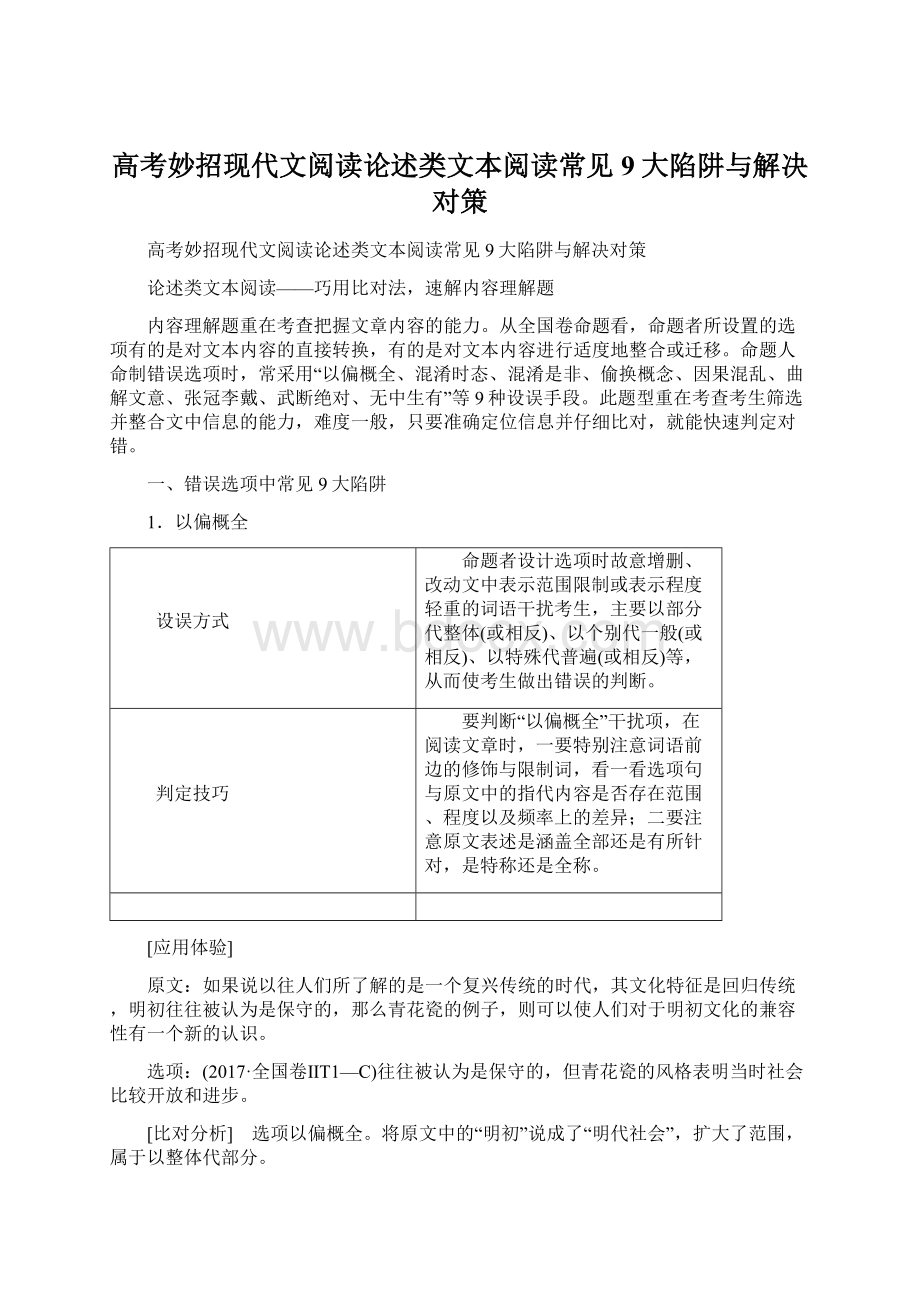

1.以偏概全

设误方式

命题者设计选项时故意增删、改动文中表示范围限制或表示程度轻重的词语干扰考生,主要以部分代整体(或相反)、以个别代一般(或相反)、以特殊代普遍(或相反)等,从而使考生做出错误的判断。

判定技巧

要判断“以偏概全”干扰项,在阅读文章时,一要特别注意词语前边的修饰与限制词,看一看选项句与原文中的指代内容是否存在范围、程度以及频率上的差异;二要注意原文表述是涵盖全部还是有所针对,是特称还是全称。

[应用体验]

原文:

如果说以往人们所了解的是一个复兴传统的时代,其文化特征是回归传统,明初往往被认为是保守的,那么青花瓷的例子,则可以使人们对于明初文化的兼容性有一个新的认识。

选项:

(2017·全国卷ⅡT1—C)往往被认为是保守的,但青花瓷的风格表明当时社会比较开放和进步。

[比对分析] 选项以偏概全。

将原文中的“明初”说成了“明代社会”,扩大了范围,属于以整体代部分。

2.混淆时态

设误方式

命题者故意把“未然”(尚未确定或还未实现或推测)说成“已然”(既成事实),或者把“或然”(可能发生的情况)转述为“必然”(必定发生的情况)。

也可能反之,将“已然”说成“未然”,把“必然”说成“或然”。

判定技巧

要判断“混淆时态”干扰项,在阅读文章或选项句时,要特别注意表推测和表时间的词语。

[应用体验]

原文:

围棋起源于中国,是黄河文明的产物,其形制弈法等都饱含着文明母体的基因和特征。

围棋源自上古时期的结绳而治、河图洛书和周易八卦,因为其形制、内涵与中华文明的源头相符。

选项:

(2012·山东高考T6—A)围棋上古时期的结绳而治、河图洛书和周易八卦,其形制弈法等都饱含着文明母体的基因和特征。

[比对分析] 选项混淆时态。

删去了原文中的“极可能”,把“或然”变成了“必然”。

3.混淆是非

设误方式

命题者设计选项时在事物的性质上设置干扰,有意将阅读材料中肯定了的事物加以否定,或者将否定了的事物加以肯定。

判定技巧

要判断“混淆是非”干扰项,在阅读文章或选项句时,要特别注意区别作者对每一种事物的观点态度,特别注意含有作者观点态度的语句,更要格外关注表示肯定和否定的关键词。

[应用体验]

原文:

作为中外文明交融的结晶,青花瓷真正成为中国瓷器的主流,则是因为成化年间原料本土化带来了民窑青花瓷的崛起。

民窑遍地开花、进入商业化模式之后,几乎形成了青花瓷一统天下的局面。

一种海外流行的时尚由此中国本土的时尚,中国传统的人物、花鸟、山水,与外来的伊斯兰风格,青花瓷成为中国瓷器的代表,进而走向世界,最终万里同风,成为世界时尚。

选项:

(2017·全国卷ⅡT1—B)原料本土化等因素使青花瓷发展进入新阶段,此时青花瓷与外来文化已关系。

[比对分析] 选项前半句正确,后半句混淆是非,选项用否定词“无”将原文“一种海外流行的时尚由……世界时尚”一句对肯定此时青花瓷与外来文化融合的意思变成了否定两者之间有关系。

4.偷换概念

设误方式

命题者在解释概念或解释文意时,故意弄错对象,迷惑考生,使考生误入歧途;或者暗中将两个概念的内涵(如属性、作用、发展趋势等)进行了调换、改变或混淆,乍看与原文的说法一样,但仔细推敲就会发现实际上并不是一回事。

判定技巧

要判断“偷换概念”干扰项,在阅读文章或选项句时,要特别注意事物的对象,应注意看选项中是否存在信息错误对接的现象,尤其看选项句中的陈述对象(一般是主语或宾语)与原文中句子的陈述对象是否一致。

[应用体验]

原文:

在现代社会,技术的日新月异造就了人们对技术的盲目崇拜,以至于许多人没有察觉艺术生产正在出现一个颠倒:

许多时候,技术植入艺术的真正原因其实是的技术消费,而不是艺术演变的内在冲动。

选项:

从原因看,技术崇拜过分强调日新月异的现代技术对艺术创作和传播的作用,许多时候源于中的技术消费。

[比对分析] 选项偷换概念。

原文是“技术植入艺术的真正原因其实是工业社会的技术消费”,选项将“工业社会”改成了“艺术生产”。

5.因果混乱

设误方式

一般有两种情况:

一是因果颠倒,指选项在因果(或条件)关系上,故意把原材料中的“因”(或条件)变成了“果”,或把“果”变成了“因”(或条件)等;还有一种情况就是强加因果关系,即把无因果关系的两个事物硬说成是有因果关系。

判定技巧

要判断“因果混乱”干扰项,在阅读涉及因果关系的选项句时,一定要在原文中找出相关的句子,比较一下:

注意选项中的“因”与“果”在原文中是否在同一位置,注意一些改换因果关系的关键词,如“从而”“因此”“之所以”“就只要”等,注意选项的因果关系在原文中是否存在。

[应用体验]

原文:

正是中外文明的交融,成功推动了中国瓷器从单色走向多彩的转型,青花瓷以独特方式昭示了明代文化的演变过程,成为中国传统社会从单一走向多元的。

选项:

(2017·全国卷ⅡT1—D)中外文明交融推动瓷器从单色走向多彩,推动了当时的社会向多元转型。

[比对分析] 选项因果混乱。

“从而”一词强加因果,从原文可知,中国瓷器“从单色走向多彩的转型”,只是“中国传统社会从单一走向多元的例证”,而不是“推动了当时的社会向多元转型”的因素。

6.曲解文意

设误方式

选项中的观点与原文不一致,错项故意更换个别关键字词或说法,造成一字、一词之差或说法相异,从而背离原文意思,歪曲作者观点。

判定技巧

要判断“曲解文意”干扰项,一定要仔细比对原文,充分理解文意。

要特别注意揣摩概念与概念、事物与事物、事理与事理之间的关系,看选项是否有意混淆了各种关系,比如将并列说成转折、将递进说成并列,或者将条件说成结果、将假设说成现实、将充分(必要)条件说成必要(充分)条件,或者在概括转换时更换了意思,等等。

[应用体验]

原文:

一些乡村在变为城镇的过程中,虽然面貌焕然一新,但很多曾经让人留恋的东西却荡然无存。

人们或多或少有这样的担忧:

快速的、大规模的城镇化会不会使“乡愁”无处安放?

要在城镇化进程中留住乡愁,不让“乡愁”变成“乡痛”,一个重要措施是要。

选项:

(2017·全国卷ⅢT1—A)新型的城镇化建设,如果在建设之余还能,就不会留下“乡痛”。

[比对分析] 选项曲解文意。

原文强调的是在新型的城镇化建设中,要想不留下“乡痛”,应该做的是“留住、呵护并活化乡村记忆”,而不是“兼顾人文保护”。

这里是故意更换了某个说法造成的曲解文意。

7.张冠李戴

设误方式

命题者设置选项时,在表述对象上设置干扰,将此人表述成彼人,将此事物表述成彼事物,将事物的此方面表述成彼方面,比如把某一时间、地点,说成是另一时间、地点。

判定技巧

要判断“张冠李戴”干扰项,阅读文章时,需要圈出陈述对象,要特别注意选项句的主语与宾语,因为“冠”往往出现在选项句的主语或宾语的位置上;当选项中出现类似“××的观点是×××”这样的句子时,应注意是否有此类情况。

另外,还要留心文中代词的指代。

要联系上下文弄清指代性词语指代的具体内容。

[应用体验]

原文:

人类用以描述物质运动或事件发生过程的一个。

人们为了更准确地衡量、计算、记录时间,就要进一步选择具有普适性、恒久性和周期循环性的参照物。

于是,太阳、月亮、谷物的成熟期等,就成为了优选的参照系。

人类很早就学会观察日月星辰,用以测量时间。

大约在纪元前五千年,人们利用指时杆观察日影。

纪元前11世纪,已经有了关于日晷和漏壶的记载。

详细记录时间的钟表的发明,大约是13世纪下半叶的事情了。

选项:

(2017·天津高考T7—A)为了更准确地衡量、计算、记录时间,人们制造出,描述物质运动或事件发生过程的。

[比对分析] 选项张冠李戴。

将原文“时间是人类用以描述物质运动或事件发生过程的参数”,说成“指时杆、日晷、漏壶等,作为描述物质运动或事件发生过程的参数”。

这里属于将此事物表述成彼事物。

8.武断绝对

设误方式

命题者故意忽略程度、情态、条件、范围、分寸的细微差别,排除个例和特殊现象,用同样的说法表述两种或多种事物,一概而论。

判定技巧

找到选项所对应的内容,逐句比对,关注表程度、情态、条件、范围、分寸的词句,注意选项中“全”“都”“一定”“就”“可以”等词语。

[应用体验]

原文:

因此,如今我们重新阅读经典,又需要把它放回产生它的时代里面,重新去理解。

阅读经典从古至今“人类究竟面临哪些重大问题”,但古代经典并不是不可违逆的圣经,毕竟历史已经翻过了几千年。

选项:

(2015·安徽高考T3—B)阅读经典时,如果将其放在那个产生它的历史时代里面去重新理解,我们人类从古至今曾经面临的重大问题。

[比对分析] 选项武断绝对。

选项把原文两处文字合二为一,并用“就可以”这样武断绝对的口气得出“可以了解人类从古至今曾经面临的重大问题”的结论;且把“人类究竟面临哪些重大问题”偷换成了“人类从古至今曾经面临的重大问题”。

9.无中生有

设误方式

干扰项的内容在原文中根本找不到依据,或原文中并无此意,而凭空捏造出某种意思,纯属命题者故意提出来迷惑考生的。

判定技巧

要判断“无中生有”干扰项,在做题时要仔细检查所给选项的内容是否能在原文中找到依据,或者是否能根据原文合理地推断出来。

[应用体验]

原文:

审美移情发生的原因是同情感与类似联想。

谷鲁斯等人认为引起移情的原因是人的生理活动,移情源自于人的“内模仿”。

但立普斯的观点更可信。

他认为,审美移情起源于人的类似联想。

人都有一种自然倾向或愿望,要把类似的东西放在同一个观点下去理解,所以总是按照切身经验的类比,去看待身外发生的事件。

这就是说,审美的人都具有同情心,以自己体验到的某类情感,去类比、理解周围看起来是同类的事物。

这种同情,不但及于他人,也及于其他生物及无生物。

选项:

(2017·山东高考T7—B)关于审美移情的起因,曾经出现过不同的观点。

谷鲁斯等人认为,引起移情的原因是人的生理活动,移情源自于人的“内模仿”,这种观点不可信。

[比对分析] 选项无中生有。

“这种观点不可信”对应的原文的信息区间为语段的第二、三句话,作者对于谷鲁斯等人的观点可信与否并无明确说法,选项“这种观点不可信”无中生有。

二、解题技巧——先分层切片,再3级比对

步骤一

先将选项切片,分点找对应,定位信息源

[为什么切] 因为选项是对文中多个信息点的概括、归纳和整合,一个选项包含了文中多个信息点,其中一般会有信息点被设误。

这多个信息点我们都要在原文中找到依据,若不细切分,就比对不细,导致错误信息点的“漏网”而误判。

[如何切] 基本原则是将选项拆解,切分成若干片断。

如果是切分复句,一般以一个分句为一个片断;如果是切分单句,可以按照句子主干(主谓宾)的结构切分;有时将较长单句中的某些短语(多充当修饰重要概念的成分)切为片断。

[如何找] 总的原则是依据切片中的关键词语在文中找到相应的信息源。

而实际情况是,有的选项(或选项中的分句)概括程度较低,与原文中的信息对应程度强,切片后能直接迅速地找到信息源;有的选项(或选项中的分句)概括性强,是跨句子、跨段落的信息整合,不能直接在原文中找到相关词句,切片后须先将原文相关的关键词句的意义提炼压缩,然后再确定信息源。

如下所示:

[选项] (2016·全国卷ⅢT1—D)历代学者对《山海经》有不同认知,《隋书·经籍志》把它列入史部,视为史书,王国维则把它作为古史材料看待。

[原文信息] 文学中有历史。

当今历史学家大都认为,没有什么文献资料不是史料,不但文学作品,即如佛经、道藏、信札、家谱、账本、碑铭等也无一不是,而且随着史学研究领域的拓展,史料范围还在不断扩大。

从“三言二拍”里可以看到晚明市井生活的真实面貌,这对于研究社会史的人几乎是一个常识。

陈寅恪以诗证史,也为大家所熟悉。

但在“五四”以前,史料范围并非如此宽泛,文学作品在大多数史学家眼里也并非史料,有些文献到底属于文学还是史学,一两千年来都没有一致的看法。

神话传说就是如此,其中相当突出的例子是《山海经》。

神话传说是文学,史前时代,无文字可征,只有传说,暂当历史。

三皇五帝至今未曾坐实,但“炎黄子孙”已经成为口头语,甚至成为历史共识。

新的传说还会不断产生,能否成史颇为可疑,但以神话传说研究历史,却是一种重要的方法。

在历史上,《山海经》究竟应归于文学还是史学,曾是死结。

王国维《古史新证》说:

“而疑古之过,乃并尧、舜、禹之人物而亦疑之,其于怀疑之态度及批评之精神不无可取,然惜于古史材料未尝为充分之处理也。

”这些古史材料就包括《山海经》《穆天子传》等文献。

在《汉书·艺文志》里,《山海经》列于数术类。

此后该书在目录学里的角色转换过几次,《隋书·经籍志》将《山海经》列于史部地理类,也就是将它看成史书了。

历史是讲真实的,《山海经》一般被视为荒诞不经,连司马迁写《史记》都不敢采用。

虽然《山海经》里平实的山川地理内容应归于史部,但其中大量的神话故事却显然有悖信史,所以清人编《四库全书》,言其“侈谈神怪,百无一真,是直小说之祖耳”,将其改列于子部小说家类。

这个死结直到“五四”以后才大致解开。

解开的途径有二:

一是将《山海经》分而治之,不把它看作一部成于一人一时之书,神话归神话,历史归历史;二是神话中也有历史的成分在,仍可以之证史或补史。

分而治之者,以为《山海经》中的《五藏山经》是比较雅正的部分,谭其骧就写了《〈五藏山经〉的地域范围》一文,分析《山经》写作时的地理知识水平。

将历史成分发掘出来的,自然以王国维用《山海经》来印证甲骨文中殷商先王亥为最明显的例子。

[操作示范]

先切片

找对应

历代学者对《山海经》有不同认知

压缩概括原文后比对:

原文没有直接对应的语句,需要结合第一自然段的最后两句,第二自然段中王国维的观点、《汉书·艺文志》的观点、《隋书·经籍志》的观点,第三自然段中“荒诞不经”的观点、《四库全书》的观点以及“五四”之后的观点,谈的这些方面对《山海经》的认知都不相同,因此可以压缩概括为选项切片后的语句“历代学者对《山海经》有不同认知”。

这一部分跨度较大,概括性强,需要压缩概括后比对。

(实则比对依据和结论)

《隋书·经籍志》把它列入史部,视为史书

与原文直接比对:

这一切片可以直接与原文第二自然段结尾“《隋书·经籍志》将《山海经》列于史部地理类,也就是将它看成史书了”比对,意思是吻合的。

(实则比对句间关系)

王国维则把它作为古史材料看待

与原文直接比对:

这一切片也可与原文第二自然段中间“这些古史材料就包括《山海经》《穆天子传》等文献”比对,文中“这些”就是王国维上文所谈的,因此这一切片与原文意思也吻合。

(实则比对句中词语)

综合结论:

选项与原文表述一致

[深度分析] 综合上表信息可知,表中的直接找信息源和压缩概括找信息源的方式即解答理解分析题的两种方法——切片直接比对分析法和切片压缩比对分析法。

运用这两种解题方法时要注意把握好比对的层级,具体请看下面“第二步”的详析。

步骤二

对照原文信息,从3层级比对

在完成切片找对应后,就要根据前文提到的设误陷阱分析判断。

具体来说,可以采用“3级比对法”。

(一)检索定位,比对句中词语

因为命题者在命题时采用删词、添词、改词的手段来设置部分选项,所以抓住选项或原文中的这些词语比对,就能迅速地排除部分选项。

[思维定向]

句中关键词

易设陷阱

范围词

全、都、一些、部分等

以偏概全

程度词

必须、一定,非常、十分,更、极其,比较等

武断绝对

频率词

通常、总是、有时、偶尔等

以偏概全 武断绝对

时态词

已经、将、曾经、过去、现在、目前、尚等

混淆时态

指代词

之、其、此、这、它、那等

偷换概念

张冠李戴

以偏概全

是非词

必定、的确、有、无、是、无非等

混淆是非

[典例示法] (2016·全国卷ⅠT2—B)

选项

既缺少实事求是的科学态度,又缺乏科学的考古资料,因而它受到古史辨派的无情批判。

对应原文

一是提倡实事求是的科学态度,古史辨派对的无情批判,使人痛感中国古史上科学的考古资料的极端贫乏。

比对分析

比对关键词语可知,原文只是说“对一切经不住史证的旧史学”,并没有泛指旧史学。

选项犯了以偏概全的错误。

[应用体验] 比对分析,判断下列选项正误。

1.[选项] 古典戏曲剧目反映的是统治阶级的思想、感情和趣味,也有宣扬神仙道化、为封建王朝歌功颂德的作品。

[原文信息] 古典戏曲剧目中,有些确实出自士大夫之手,而且主要反映统治阶级的思想、感情和趣味,最著者如明代礼部尚书丘潜的《五伦全备记》等“令人呕秽”之作以及朱权、朱有燉等皇亲国戚宣扬神仙道化、为封建王朝歌功颂德的作品。

[比对分析]

[参考答案] 以偏概全,扩大了范围。

原文的说法是“有些”“主要反映……”。

2.[选项] 不论是过去还是现在,中国长久以来总是以世界大国自居,现在我们要宣传古人法显与玄奘怀着谦卑心态去尊重、传播各地文明的做法。

[原文信息] 中国长久以来总是以世界大国自居,不论是过去还是现在。

然而我们需要学习古人法显、玄奘的精神,怀着谦卑的心态,去尊重、传播各地文明,而不是盲目的自信自大。

[比对分析]

[参考答案] 偷换概念。

选项“宣传”说法错误,原文是“学习”。

(二)聚焦逻辑,比对句间关系

首先,逐项审查每一个选项有几个分句,分句与分句之间是什么关系(重点抓关联词)。

其次,比对每一分句的含意在原文中是否有依据,每一分句与分句之间的逻辑关系在原文中是否有依据。

特别要看因果关系是否有强加、倒置不当等现象。

[思维定向]

句间关系

设误方式

易设陷阱

因果关系

因果颠倒 强加因果 变换原因

因果混乱

假设关系

假设的结果变成了现实;或变换了假设前提;或变成其他关系。

混淆时态混淆是非曲解文意

条件关系

两个分句间把充分条件换成了必要条件,或把必要条件换成了充分条件。

混淆是非曲解文意

递进关系

转换了前后两个句子间的关系,或把递进关系变成其他关系。

曲解文意

并列关系转折关系

把并列关系或转折关系的前后语句转换成了其他关系。

曲解文意

[典例示法] (2016·山东高考T6—B)

选项

古体诗的格律限制并不严格,因而形成了篇幅可长可短,押韵自由灵活,不必拘守对偶与声律的特点。

对应原文

它的特点是格律限制不太严格,篇幅可长可短,押韵比较自由灵活,不必拘守对偶、声律,有四言、五言、七言、杂言等多种形式。

比对分析

选项强加因果,“格律限制并不严格”并不是“篇幅可长可短……”的原因,另外,原文中是说古体诗“格律限制不太严格”,而非“并不严格”。

[应用体验] 比对分析,判断下列选项正误。

3.[选项] 中国用平等包容态度挖掘讲述中国与文化圈内国家在文化宗教上的密切交往和相互学习的故事,就能与之共同营造“一带一路”文明圈。

[原文信息] 中国要用一种平等和包容的态度跟“一带一路”国家进行近似或共性文化圈的探索,挖掘和讲述中国与文化圈内国家在文化宗教上的密切交往和相互学习的故事,让中华文化与沿线国家近似的共生或共性文化创造性地进行大融通,共同营造“一带一路”文明圈。

[比对分析]

[参考答案] 曲解文意。

原文是“中国要用一种平等和包容的态度……挖掘和讲述……共同营造‘一带一路’文明圈”,这是一种承接关系,题干表述成了条件关系。

4.[选项] 庄子寓美于丑的美学思想对后代中国艺术的发展产生了明显的影响,这是因为禅宗的思想,是同道家的思想密切联系着的。

[原文信息] 从艺术史上看,庄子认为在丑怪的形象中可以包含强烈的精神美的思想,曾对中国艺术的发展产生明显的影响。

五代人物画家禅宗大师贯休的人物画就是一个典型的实例。

贯休是禅宗的信奉者,曾被皇家授予师号。

而禅宗的思想,是同道家的思想密切联系着的。

贯休所画的人物,其形相十分怪异甚至丑陋,却又使人感到有一种内在的不屈不挠的精神力量。

[比对分析]

[参考答案] 因果混乱。

文中的意思是说,信奉禅宗的贯休的丑人画得力于庄子道家美学观。

该选项却表述为“因为禅宗的思想,是同道家的思想密切联系着的”,所以“庄子寓美于丑的美学思想对后代中国艺术的发展产生了明显的影响”,明显强加因果。

(三)分析推断,比对依据和结论

比对选项中的原因、条件、结论是否有依据。

选项所述的原因、条件、结论在原材料中是否涉及,是否能从原文中推断出来;原因或条件与结论之间是否有合理的逻辑关系。

[思维定向]

依据、结论选项特征

易设陷阱

互换位置:

选项将原文中句子的陈述对象和被陈述对象倒置,造成结论与依据互换。

张冠李戴

因果混乱

结论或依据残缺:

(1)选项中的结论在原文中能找到,但是选项所说的依据在原文中却找不到。

(2)选项中的依据在原文中能找到,但是无法得出选项结论。

(3)选项中的结论是多种依据推断出来的,但是选项只有其中一种依据。

(4)选项中的依据可造成多种结果,但是选项中的结论却只有一个。

无中生有以偏概全因果混乱

[典例示法] (2017·全国卷ⅠT3—B)

选项

如果气候变化公约或协定的长期目标能落实,那么后代需求就可以得到保证。

对应原文

实际上,气候变化公约或协定把长期目标设定为保护气候系统免受人为原因引起的温室气体排放导致的干扰,其目的正是为了保护地球气候系统,这是符合后代利益的。

比对分析

原文只是明确了“气候变化公约或协定”“长期目标”的内涵,而选项从假设“目标能落实”的角度,推论出“后代需求就可以得到保证”的结论,表述武断绝对。

气候变化公约或协定的长期目标是保护气候系统免受人为因素的干扰,而气候系统可能还会受到其他因素的干扰,因此不能说“如果气候变化公约……能落实,那么后代需求就可以得到保证”。

故确定选项不正确。

[应用体验] 比对分析,判断下列选项正误。

5.[选项] 伟大诗人的高尚的人生价值观与诗歌境界碰撞出动人的诗情,就能滋养出蕴藉醇美、骨气端翔的佳作。

[原文信息] 诗歌精神是诗人精神世界的产物,与创作主体的品性、修养密切相关。

诗品即人品、诗如其人的例证不胜枚举。

一方面,伟大诗人的人格魅力与精神感召力在诗歌中得到充分释放、展现;另一方面,高尚的人生价值观与诗歌境界又可以激荡出动人的诗情,滋养诗歌乃至人类的文化品格。

如此,才有了蕴藉醇美、骨气端翔的佳作。

今天步入“微时代”,信息庞杂纷纭,泥沙俱下,商业娱乐日渐盛行,消费至上理念广受追捧,种种诱惑与压力之下,很多诗人渐离诗心轨道,失去了对诗歌精神和旷达志向的追求,也失去了书写和表达的价值标杆。

诗人主体精神的建构因而成为当下提振诗歌风气的关键。

[比对分析]

[参考答案] 以偏概全。

“滋养出蕴藉醇美、骨气端翔的佳作”,原文有两个原因,选项只提到了一个。

6.[选项] 宋代政府一律不给官员分房,不管是在朝廷还是在地方任职的官员,若无房产,就只能租房。

[原文信息] 那些没有房产的城市居民和游学的士人、商旅等外来人口,必须租房居住。

连朝廷百官也多是长期在开封租赁住宅,在地方州县,甚至官衙、驻军也租用民房。

[比对分析]

[参考答案] 无中生有。

从原文所说的“朝廷百官租赁住宅”,“地方州县”“官衙、驻军”“租用民房”