重庆市第一中学届高三月考语文试题解析版.docx

《重庆市第一中学届高三月考语文试题解析版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《重庆市第一中学届高三月考语文试题解析版.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

重庆市第一中学届高三月考语文试题解析版

重庆市第一中学2018届高三12月月考语文试题

一、现代文阅读(35分)

(一)论述类文本阅读(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成小题。

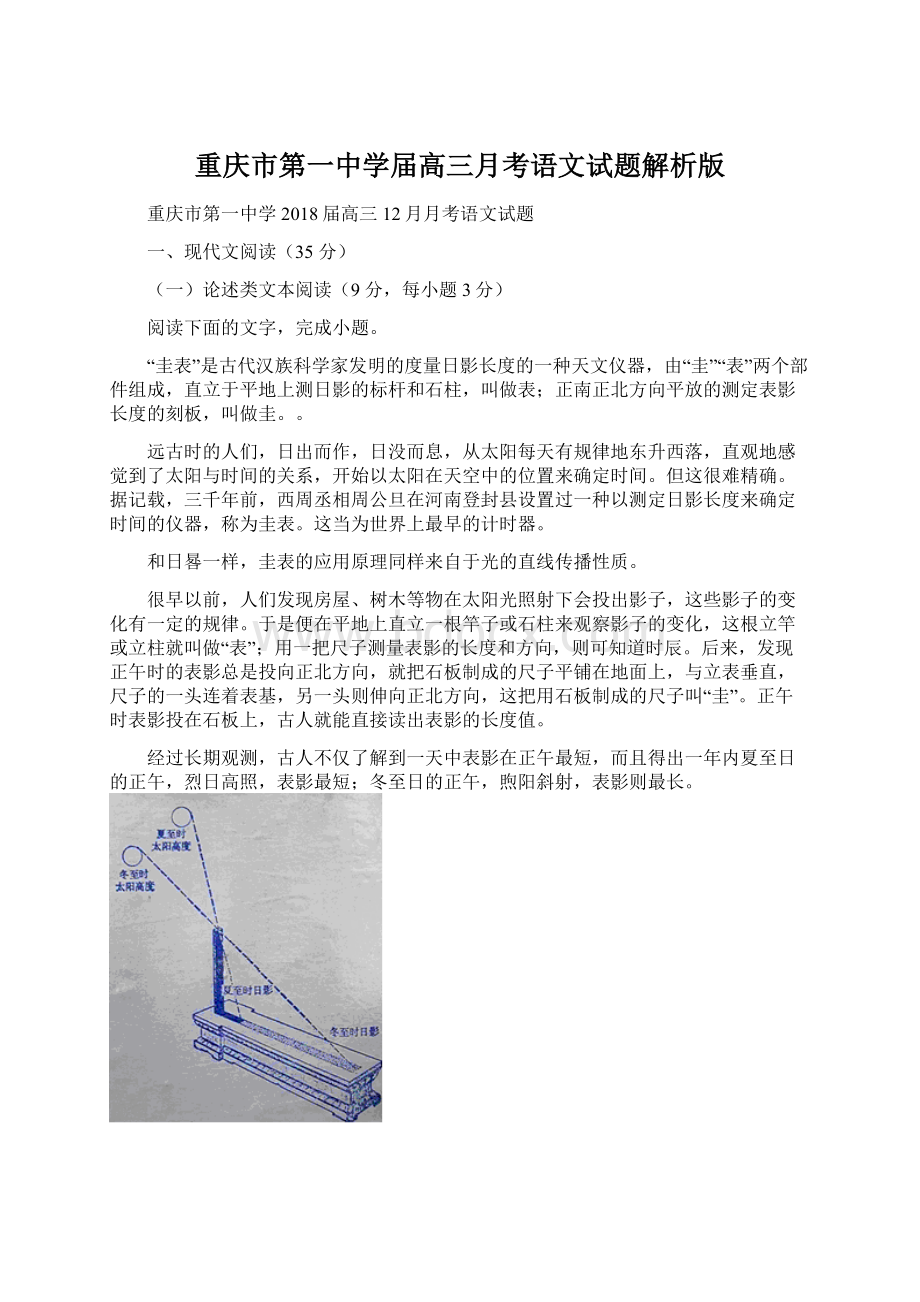

“圭表”是古代汉族科学家发明的度量日影长度的一种天文仪器,由“圭”“表”两个部件组成,直立于平地上测日影的标杆和石柱,叫做表;正南正北方向平放的测定表影长度的刻板,叫做圭。

。

远古时的人们,日出而作,日没而息,从太阳每天有规律地东升西落,直观地感觉到了太阳与时间的关系,开始以太阳在天空中的位置来确定时间。

但这很难精确。

据记载,三千年前,西周丞相周公旦在河南登封县设置过一种以测定日影长度来确定时间的仪器,称为圭表。

这当为世界上最早的计时器。

和日晷一样,圭表的应用原理同样来自于光的直线传播性质。

很早以前,人们发现房屋、树木等物在太阳光照射下会投出影子,这些影子的变化有一定的规律。

于是便在平地上直立一根竿子或石柱来观察影子的变化,这根立竿或立柱就叫做“表”;用一把尺子测量表影的长度和方向,则可知道时辰。

后来,发现正午时的表影总是投向正北方向,就把石板制成的尺子平铺在地面上,与立表垂直,尺子的一头连着表基,另一头则伸向正北方向,这把用石板制成的尺子叫“圭”。

正午时表影投在石板上,古人就能直接读出表影的长度值。

经过长期观测,古人不仅了解到一天中表影在正午最短,而且得出一年内夏至日的正午,烈日高照,表影最短;冬至日的正午,煦阳斜射,表影则最长。

于是,古人就以正午时的表影长度来确定季节和一年的长度。

譬如,连续两次测得表影的最长值,这两次最长值相隔的天数,就是一年的时间长度,难怪我国古人早就知道一年等于365天多的数值。

通过进一步研究计算,古代汉族学者还掌握了二十四节气的圭表日影长度。

利用圭表和日晷,人们将每年日影最长定为“日至”(又称日长至、长至、冬至),日影最短为“日短至”(又称短至、夏至)。

在春秋两季各有一天的昼夜时间长短相等,便定为“春分”和“秋分”。

在商朝时只有四个节气;到了周朝时发展到了八个;至秦汉年间,二十四节气已完全确立。

公元前104年,由落下闳、邓平等制定的《太初历》,正式把二十四节气订于历法,明确了二十四节气的天文位置。

这样,圭表不仅可以用来制定节令,而且还可以用来在历书中排出未来的阳历年以及二十四个二节令的日期,作为指导汉族劳动人民农事活动的重要依据。

古人的智慧果然让人人叹为观止!

(资料中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,有删改)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是

A.古人早就直观觉察到太阳与时间之间存在某种关系,慢慢学会了以太阳在天空中的位置来确定时间。

B.三千多年前,周公旦发明了圭表,古人发明圭表这种天文仪器的目的就是度量日影的长度。

C.圭表中的“表”指的是直立于平地上测日影的标杆或石柱,测量表影的长度,就可知道时辰。

D.圭表中的“圭”指的是正南正北方向平放的刻板,它能方便人们随时直接读出表影的长度值。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是

A.文章先从圭表的名称及其主要构件着笔,接着简要分析了其产生的背景。

B.文章在论证圭表的悠久历史时,采用了例证法,举出了现存河南登封的圭表这一有力物证。

C.文章指出圭表的应用原理与阳光的直线传播性质有关,而古人或是通过阳光投影发现这一性质的。

D.文章用较多文字列举了圭表的广泛应用,这些应用基本按照由简单到复杂的顺序排列,言之有序。

3.根据原文内容,下列说法正确的一项是

A.古人的智慧让人叹为观止,有了圭表后,想要知道时属一天之内的哪一时辰,只要测量表影即可。

B.根据圭表,实际上人们只要连续两次测得表影的任意相同值,就能知道一年的时间的长度。

C.根据古人的理解,一年中夏至日正午表影最短,此时太阳最高;冬至日正午表影最长,此时太阳最低。

D.只要有了圭表,古代人就可以制定节气,而节气的由少到多,则能说明古人对圭表应用的不断开发。

【答案】1.A2.B3.C

【解析】

1.试题分析:

B项,“目的就是度量日影的长度”不当,圭表的目的在于通过度量日影以确定时间。

C项,“测量表影的长度,就可知道时辰”不当,还要测量表影的角度,才能知道时辰。

D项,“随时直接读出表影的长度值”不当,由原文可知,不可以随时,圭正南正北方放置,只能读出日影正北时的表影长度值。

2.试题分析:

B项,“现存河南登封的圭表”不当,由原文“据记载,三千年前,西周丞相周公旦在河南登封县设置过一种以测定日影长度来确定时间的仪器,称为圭表”可知,河南登封设置圭表是历史记载,并非现在仍有实物。

点睛:

本题考查筛选文中信息的能力。

这类题目解答时要找出文章中相对应的语句,注意将选项转述内容与原文内容逐一相对。

概念不能随意扩大或缩小,因果、前后关系不能颠倒。

同时还要注意选项肢之间的比较,如果选项中有内容矛盾的选项必有一错。

注意叙述角度和表达方式的转换。

分辨可能与必然、必然与或然、未然与已然、全称与特称。

推断不夸大不缩小,不无中生有。

3.试题分析:

A项,“只要测量表影即可”不当,由原文可知,圭表需要阳光才可测量,不是任何时候都有表影可测。

B项,“只要连续两次测得表影的任意相同值”不当,由原文“连续两次测得表影的最长值,这两次最长值相隔的天数,就是一年的时间长度”可知,应是连续两次最长值。

D项,“只要有了圭表,古代人就可以制定节气”不当,由原文“利用圭表和日晷,人们将每年日影最长定为……”可知,需要硅表和日晷才能制定节气。

(二)文学类文本阅读(14分)

阅读下面的文字,完成小题。

青狮

何休

“三十夜的火,十五日的灯。

”

在别处,元宵十五闹花灯,在禾村,作兴的是狮灯,因狮子是森林之王,大家深信狮子能镇邪送福。

狮灯分红狮与青狮,面具颜色为红色的是红狮,青色的是青狮。

红狮代表友善,青狮带着杀气。

扛红狮,来意是向宝地求几个钱谋生,请多关照;扛青狮,那是我凭真本事跑江湖,贵地有高人不服,请随时赐教。

正月十五清晨,当打禾坪里扎下一队竖有“李”字大旗的舞狮队时,整个禾村却沉默了。

锵,锵锵!

狮子出巡了。

禾嫂没有心思做早饭,从楼上翻出一个狮头,用绳子小心翼翼地放到地面上。

狮头的颜色褪得差不多了,眼鼻凹陷等处未来得及褪落的地方,能看到青色。

十八年前,与禾村相隔八十里路的李村,组了一队青狮来禾村,领头的名叫李长富。

当青狮来到禾嫂家时,丈夫何永康朝李长富抱了抱拳。

李长富是守方,何永康是攻方,“兵器”就地取材。

何永康随手扯了根扁担,李长富随手操了条长凳。

比武开始了,一点也不似现在的电影电视里武打片精彩。

一阵乒乒乓乓后,李长富被抵进门旮旯。

吁吁喘气中,两人都扔了手中的“兵器”,何永康一抱拳,说了声“承让”;李长富还个抱拳礼,说了声“多谢手下留情”,教人将狮头留下,自己换上备用的红狮。

青狮没了,面子也就丢了,李村的狮队既然栽在禾村,就一定要从那里取回来。

有道是君子报仇十年不晚,这不,十八年后的今天,李长富的儿子李尚武带着青狮队开进了禾村,目的最明显不过,要夺回他父亲留下的青狮,挽回面子。

早不来迟不来,偏偏这个时候来?

禾嫂心里很难受。

禾嫂用湿抹布将狮头擦拭好了之后,放在八仙桌上,并用一块红布盖好,然后崴崴地找来一挂百响小鞭炮,用红纸包了十块钱,专等狮子来家里“巡视”。

锵锵的锣声却绕过了禾嫂家。

禾嫂知道,李村的狮子是要巡视完全村后,最后来她家巡视,然后体体面面地把那只停放在禾嫂家十八年的狮兄给请回去。

锵锵的锣声由远而近,绕个小弯,狮头就能看得真切了:

刚刚喷青的狮头,青得发绿,两颗白色的獠牙露在外边,凶猛得有些吓人。

禾嫂忙从灶里点燃一支香,左手捏着那挂小百响,来到门边等候“狮子”大驾光临。

队伍渐渐近了,除了李村的舞狮队外,跟着一大群看热闹的禾村半大小伙,也有几个成年人。

禾嫂看到禾村人当中,有几张脸上写着愤怒。

禾嫂就想,如果丈夫不死,如果儿子不入监,李村的狮队绝对不敢如此猖獗。

当然,丈夫肯定是要死的,人老了哪有不死的道理?

何永康十年前离开了人世,平时感冒都没有患过的丈夫,说走就走。

儿子不入监倒是完全有可能的。

儿子何代兵继承了父亲的衣钵,也是一身好功夫,这是李村人迟迟不敢来的原因。

但是去年过完端午节,一辆警车呼啸而至,把何代兵带走了。

儿子农闲时在建筑工地干活,端午节快到了,大伙等着工钱过节,老板却拒发工资。

老板说,发包单位不给钱,我也没办法。

何代兵七曲八拐地找到发包方负责人的家,大白天潜了进去,偷出现金与存折及贵重物品一大堆,然后抱着这堆“战利品”到派出所自首。

何代兵以为自己这是义举,不必负刑事责任,但他错了,因为他触犯了法律。

当然,何代兵偷贪揭贪的事,惊动了市委市政府,节前垫付了民工的工资。

锵锵锵!

锵!

锵!

锣声震耳欲聋,狮队到了门口。

禾嫂赶紧点燃那挂小百响。

领队的是李长富的儿子李尚武,他提着一个灯笼,引着狮子先在厅里转一圈,然后再到三间正房里转了一圈。

禾嫂把十元钱的红包递给李尚武,李尚武接过红包,插在上衣的口袋里。

李尚武挥挥手,锣声停了。

焦点聚在李尚武身上。

李尚武放下手中的灯笼,双手摘下舞狮人的狮头,像捧着满满一碗油,小心翼翼地放在八仙桌上,扯开盖在旧狮头上的红布,将两个狮头并排放在一起。

有人递来了香烛和祭品,李尚武把祭品一字排开,点起了香烛。

人群静得出奇。

李尚武神色凝重地斟了三杯酒,对着狮头鞠三个躬,然后拿起酒杯,将杯中的酒一一泼在地上。

突然,李尚武猛一转身,抱拳朗声说:

“各位,大家都看到了,我刚刚与何代兵比了一场武,我李尚武输了,输得很惨,这青狮我给何少侠留下了。

”说罢,李尚武朝狮队喊了一声:

开路!

刚才戴着青狮头的小伙子,已经换上了温顺的红狮头。

锵锵锵!

锵锵锵!

锣又敲响了,狮队中有人放响了一挂千响电光炮,震得满屋子嗡嗡回响。

(有删改)

4.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是

A.舞狮队“锵锵锵”的锣声在小说中的每一次出现,既是对舞狮队巡游时的热闹气氛的渲染,更是对禾嫂紧张忐忑心理的有力烘托。

B.相隔十八年的两次“比武”都写得很有特色:

前一次既有平民打斗的真实感,又有武者交手的侠士范儿;后一次更是干脆“无中生有”,出人意料。

C.对于“偷贪”,何代兵自认为是“义举”,法律却视之为罪行,然而又令对手李尚武敬服,这似乎暗示何代兵、李尚武等所秉持的行为准则,与法律有微妙的冲突。

D.小说人物不多,但大多特点鲜明;叙事生动,善于制造波澜;构思独特,善于设置悬念,结尾出人意料,细想又在情理之中。

5.禾嫂并非故事的主要人物,请结合小说分析作者为什么要刻画“禾嫂”这一人物形象。

6.本文是一篇“洋溢着浓郁传统文化的现实佳作”,请结合作品简要分析。

【答案】4.A5.①情节安排上,禾嫂是前后事件的见证者,便于作者灵活运用顺序、补叙等手法,连缀故事,②人物刻画上,作者通过禾嫂不仅侧面烘托其丈夫、儿子的孔武有德的形象,尤其衬托出了李尚武明礼崇德,不计个人恩怨的人物形象,方便作者表现出以禾嫂为代表的普通民众的生活面貌。

③主旨表达上,作者通过禾嫂,体现了当地民众对传统习俗的尊重,和对传统急公好义道德标准的尊崇。

④枫林营造上,作者通过再三刻画禾嫂听到锣声的焦躁心理,烘托了紧张的小说氛围,设置重重悬念,吸引了读者强烈的阅读兴趣。

6.①传统文化:

舞青狮是一种传统民俗,在禾村继续流传。

中华民族的传统心理是对真善美和正义真理的崇尚追求,李村人对于禾嫂儿子的尊重就很好地体现了这一点。

②现实性:

文中反映了农民工“讨薪难”的问题。

禾嫂儿子是农民工,是一个为讨要工钱而触犯法律的“悲情英雄”的形象。

③小说把传统的舞青狮的民俗和现实社会问题巧妙结合起来,既刻画了民风民俗之美,又是关注民生疾苦的现实佳作。

【解析】

4.试题分析:

本题具有一定的综合性,从考查的范围来看,既涉及全篇,又侧重局部;从考查的角度来看,既有对人物的探究,也有对手法的鉴赏。

解答此类题目首先要通读全文,整体感知;然后明确主旨,分析人物,关注手法;最后结合小说主旨和细节做出准确判断。

A项,末尾写锣声,并非烘托禾嫂紧张忐忑心理,而是渲染出场面的热烈,烘托出李尚武的形象及人们内心的激动和震撼。

5.试题分析:

本题考查上说中次要人物的作用,从全文来看,禾嫂这个人物贯穿小说始终,她既是事件的见证者,也是小说行文的线索。

小说中涉及的人物有禾嫂的丈夫、儿子、邻村的李尚武,禾嫂对这些人物起到了衬托的作用。

禾嫂是普通群众的代表,小说通过禾嫂和禾嫂身边的人反映出人们内心的道德标准,有突出主题的作用。

小说中多次写到的锣声都是通过禾嫂的耳朵传达出来的,因此设置禾嫂这样一个人物又起到了设置悬念烘托氛围的作用。

点睛:

小说中的次要人物的作用可以从以下方面考虑:

(1)为塑造主要人物服务,对主要人物起到烘托作用;

(2)同主要人物一同起揭示或凸显或丰富主旨的作用;(3)是贯穿全文的线索,使小说更具真实感,结构更加严谨;(4)引出主要人物;(5)对情节起作用:

牵线搭桥,推动情节发展,造成情节陡转;(6)构成环境,渲染气氛,奠定基调;(7)增加文章生动性、丰富性。

本题从上述角度进行思考即可。

6.试题分析:

本题既要求分析出小说中能体现“传统文化”的元素,还要求考生理解小说中的“现实性”。

解答时要通读全文,首先找出小说中能体现“传统文化”元素的内容,再分析小说的现实意义。

从全文来看,小说是围绕一种传统民俗“舞青狮”展开的,反映的是存在于人们心中的中华民族的传统美德,这些都是“传统文化”元素;小说中写到了农民工讨薪难的问题,也反映了社会上存在的腐败问题,具有现实意义。

小说把上述二者结合起来,就体现了题干所说的“洋溢着浓郁传统文化的现实佳作”一说。

(三)实用类文本阅读

阅读下面的文本,完成小题。

罗阳:

才见霓虹君已去英雄谢幕海天间

我国自主研制的舰载机歼—15顺利完成起降航母训练,战机美丽雄健的起降身姿,相信会永远定格在研制现场总指挥罗阳的脑海中。

然而,11月25日,就在“辽宁舰”完成训练任务靠岸后,罗阳突发急性心肌梗死、心源性猝死,经抢救无效殉职,享年51岁。

“自己整个的任务都已经完成了,非常欣慰”

按照计划,罗阳登上“辽宁舰”,参加舰载机歼—15的起降训练任务。

对于航母和歼—15飞机来说,这个训练至关重要。

作为歼—15飞机的研制现场总指挥,罗阳感到责任重大、心潮澎湃。

“压力之大,责任之重,难以想象。

”和罗阳一起在辽宁舰上参加训练的沈阳飞机设计研究所党委书记褚晓文说。

歼—15成功起降后,罗阳有了一种如释重负的感觉。

由于此前训练任务异常繁重,加之船上有保密要求,直到任务成功完成后,他才跟妻子通了一次电话。

罗阳对妻子说,“自己整个的任务都已经完成了,非常欣慰。

”没想到这次通话就成了他和家人最后一次通话。

“从上航母前一周到最后牺牲,罗阳的行程紧张,非常劳累。

”褚晓文告诉记者,“他率沈飞参加珠海航展,然后飞到北京参加会议,回到辽宁后又搭乘直升机飞赴大连‘辽宁舰’,可以说是马不停蹄。

上了航母,把东西放好,他一分钟都没有休息就上了塔台。

”

褚晓文回忆,自己曾劝罗阳休息一会儿再干。

“前面耽误的活儿太多了,得赶回来。

”罗阳这样回答他。

罗阳在航母上的各个监测点一丝不苟地检查,检测各个系统;晚上参加海事协调会,和试飞人员沟通。

褚晓文说:

“他非常疲惫。

要知道,除了歼—15飞机,罗阳他们还承担着多个重点型号的任务。

”

也许是前期的高强度、高压力的工作透支了罗阳本来强健的体魄。

11月25日12时许,罗阳突发急性心肌梗死、心源性猝死,英年早逝。

据了解,罗阳原来每年都会做体检,未曾发现什么异常。

今年由于工作异常忙碌,集团年初的体检,他没有能参加,潜在的心脏问题也没有机会被发现。

“航空报国是使命,不是荣誉”

前20年研发设计飞机,后10年制造生产飞机,这是罗阳30年航空报国的人生轨迹。

罗阳1982年从北京航空航天大学毕业后,分配至中航工业沈阳飞机设计研究所任设计员,先后担任九室党支部副书记、副主任,组织部副部长、部长,党委副书记,党委书记兼副所长。

从事研发及负责人20年后,罗阳2002年7月改任中航工业沈阳飞机工业(集团)有限公司党委书记兼副董事长,后任董事长、总经理兼党委副书记,2008年12月兼任中航航空装备有限责任公司副总经理、分党组成员。

“我们这一代人,有着自觉承担国家使命的责任感。

”褚晓文说,“尤其是航空工业的人,有着强烈的航空报国、强军富民的担当意识。

”

罗阳服务过的沈阳飞机设计研究所、沈飞集团曾为中国贡献了歼—6.歼—8等几代主力战机。

近年来,作为我国重要的歼击机制造基地之一,沈飞承担了多项国家重点型号任务。

“沈飞的责任实质是国家责任。

”罗阳生前在接受本报记者采访时说,“企业的特殊性决定了人的特殊性。

和一般企业相比,沈飞有8个字,‘恪尽职守、不负重托’。

”

“航空报国是使命,而不是荣誉。

”这是人们记住罗阳生前的一句话。

(材料《人民日报》,有删改)

相关链接:

①罗阳曾就读于重庆市沙坪坝区高滩岩小学、天星桥中学。

②罗阳殉职后网友留言:

“中国的强大,每一步都充满着艰辛,有汗水,有泪水,更有热血!

为国家强大而献身的人永垂不朽!

”“当歼-15展翅腾飞的时候,我们要感谢“罗阳们”勤勉踏实地工作,为了国力的提升,罗阳付出了生命的代价,向他们致敬!

”

③网传歌颂罗阳的歌曲《我的英雄》:

“当我叫你英雄的时候你是否听见?

这一去请不要走得太遥远,当我叫你英雄的时候我泪流满面,双手化翼梦想翱翔蓝天,转身瞬间你的身影海天间,我懂了什么是再见,你在眷恋我在想你的海边,我懂了什么是永远,等到这一天却说了再见,海的声音呼唤回头看一眼,壮志豪情已是云霞满天,长长的海岸线一行行永恒的诺言,等到这一天却有些缠绵,浪涛挽留落在梦里的火焰,生命这样成为阳光点点,深深的大海里一次次耀眼的闪现。

7.根据以上材料,下列说法最合理的一项是

A.文章第一段先写我国自主研制的舰载机的成功起降,接着却笔锋一转,写现场总指挥路罗阳的英年殉职,大喜继之以大悲,给人以强烈的情感震撼。

B.文章善于用人物语言来表现人物形象,而罗阳的语言朴实自然,浅显易懂,没有什么大道理,着意突出来罗阳低调踏实、平易近人的一面。

C.罗阳以身殉职、为国家使命而牺牲来最可宝贵的生命,这与他在重庆求学期间受到的红岩精神的深刻影响密不可分。

D.罗阳们自觉承担国家使命,为了国立提升而勤勉踏实工作,付出了生命的代价,因而可歌可泣,值得人们致以崇高的敬意。

8.下列对材料有关内容的理解和分析,最合理的两项是

A.“压力之大,责任之重,难以想象。

”罗阳的这句话道出了他承受的巨大压力和肩负的重大责任,超乎常人想象。

B.“自己整个的任务都已经完成了,非常欣慰,”这是罗阳最后的话,反映了罗阳完成重大使命后的如释重负之感和由衷的自豪。

C.“前面耽误的活儿太多了,得赶回来,”这是罗阳拒绝休息的理由,也足见罗阳的工作责任心之强,工作热情之高。

D.“沈飞的责任实质是国家责任,”这反映出罗阳在处理企业与国家的关系时,具有超越一般企业家的觉悟和思想境界。

E.“航空报国是使命,而不是荣誉,”这说明在罗阳的心里,使命和荣誉是不可得兼的,有时为了国家使命,必须舍弃个人荣誉。

9.有人评论说:

“罗阳身上所具有的信念的能量、大爱的胸怀、忘我的精神、进取的锐气,正是我们民族精神的最好写照。

”请从材料中找出此论的相应论据。

【答案】7.A8.CD

9.①信念的能量:

罗阳始终以航空报国,强军富民为信仰,自觉承担国家使命,具有强烈的责任感和担当意识。

②大爱的胸怀:

罗洋认为沈飞的责任实质是国家责任,罗阳在辽宁舰指挥舰载机起降训练期间,只在成功后与爱人通过一次电话。

③忘我的精神,罗阳因高强度高压力的工作而透支了本来强健的体魄,也错过了体检,最终不幸殉职。

④进取的锐气,罗阳前20年研发设计飞机,后十年制造生产飞机,罗阳克服超大压力,完成了舰载机起降训练任务,罗阳他们还承担了多项国家重点型号战机研发任务。

【解析】

7.试题分析:

B项,“罗阳的语言朴实自然,浅显易懂,没有什么大道理”“突出来罗阳低调踏实、平易近人的一面”不当,文中罗阳语言并不全部都朴实自然,浅显易懂,没有大道理,也不是突出其平易近人的特点,如“航空报国是使命,而不是荣誉”“企业的特殊性决定了人的特殊性”等。

C项,“这与他在重庆求学期间受到的红岩精神的深刻影响密不可分”牵强附会无中生有。

D项,“罗阳们付出了生命代价”不准确,“因而”强加因果关系。

8.试题分析:

A项,张冠李戴,这句话并非罗阳所说,而是和罗阳一起在辽宁舰上参加训练的沈阳飞机设计研究所党委书记褚晓文说的。

B项,“这是罗阳最后的话”曲解文意,这是罗阳最后一次与妻子通话,但并非他最后的语言,E项,无中生有,“使命和荣誉不可兼得”文中没有依据。

9.试题分析:

本题解答时首先要分析题干所给句子写了哪几方面的含义,也就是概括了罗阳哪些优秀品质,然后仔细阅读原文,筛选出能体现这些品质的信息,再归纳整理,就可以得出答案了。

题干所给句子实质上概括了罗阳四个方面的品质,分别为:

信念的能量、大爱的胸怀、忘我的精神、进取的锐气。

考生从原文中分别找出罗阳的相关言行对照落实即可。

二、古诗文阅读

(一)文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成小题。

芋老人传

清·周容

芋老人者,慈水祝渡人也。

子佣出,独与妪居渡口。

一日,有书生避雨檐下,衣湿袖单,影乃益瘦。

老人延入坐,知从郡城就童子试归。

老人略知书,与语久,命妪煮芋以进。

尽一器,再进,生为之饱,笑曰:

“他日不忘老人芋也。

”雨止,别去。

十余年,书生用甲第为相国,偶命厨者进芋,辍箸叹曰:

“何向者祝渡老人之芋香而甘也!

”使人访其夫妇,载以来。

至京,相国慰劳曰:

“不忘老人芋,今乃烦尔妪一煮芋也。

”已而妪煮芋进,相国亦辍箸曰:

“何向者之香而甘也!

”老人前曰:

“犹是芋也,而向之香且甘者,非调和之有异,时、位之移人也。

相公昔自郡城走数十里困于雨不择食矣今日堂有炼珍朝分尚食张筵列鼎尚何芋是甘乎老人犹喜相公之止于芋也。

老人老矣,所闻实多:

村南有夫妇守贫者,织纺井臼,佐读勤苦,幸或名成,遂宠妾媵,弃其妇,致郁郁而死,是芋视乃妇也。

城东有甲乙同学者,一砚、一灯、一窗、一榻,晨起不辨衣履,乙先得举,登仕路,闻甲落魄,笑不顾,交以绝,是芋视乃友也。

更闻某氏子,读书时,愿他日得志,廉干如古人某,忠孝如古人某,及为吏,以污贿不饬罢,是芋视乃学也。

故世之以今日而忘昔日者,岂独一芋哉!

老人语未毕,相国遽惊谢曰:

“老人知道者!

”厚资而遣之。

于是,芋老人之名大著。

赞曰老人能于倾盖不意作缘相国奇已不知相国何似能不愧老人之言否。

然就其不忘一芋,固已贤夫并老人而视芋之者。

特怪老人虽知书,又何长于言至是,岂果知道者欤?

或传闻之过实耶?

嗟夫!

天下有缙绅士大夫所不能言,而野老鄙夫能言者,往往而然。

【注释】倾盖:

途中相遇,停车交谈。

此指偶然相会。

10.对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是

A.赞曰/老人能于倾盖不意作缘/相国奇已/不知相国何似/能不愧老人之言否

B.赞曰/老人能于倾盖不意作缘相国/奇已/不知相国何似/能不愧老人之言否

C.赞曰/老人能于倾盖不意/作缘相国奇已/不知相国/何似能不愧老人之言否

D.赞曰/老人能于倾盖/不意作缘相国/奇已/不知相国/何似能不愧老人之言否

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是

A.童子试:

也称童试。

清代由各省学政主持的地方科举考试,合格后取得举人资格,应试者不分年龄大小都称童生。

B.鼎:

青铜铸成的炊器。

古代王侯公卿吃饭时要奏乐击钟,列鼎而食,鼎也被视作立国的重器、政权的象征,如常说的“九鼎”一词,便象征天下九州。

C.西塾:

指学塾。

古代礼仪,主位在东,宾位在西。

所以称塾师为西宾,称学塾为西塾。

D.刺史:

“刺”是检核问事的意思,即监察之意;“史”为“