中国园林史复习重点.docx

《中国园林史复习重点.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国园林史复习重点.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

中国园林史复习重点

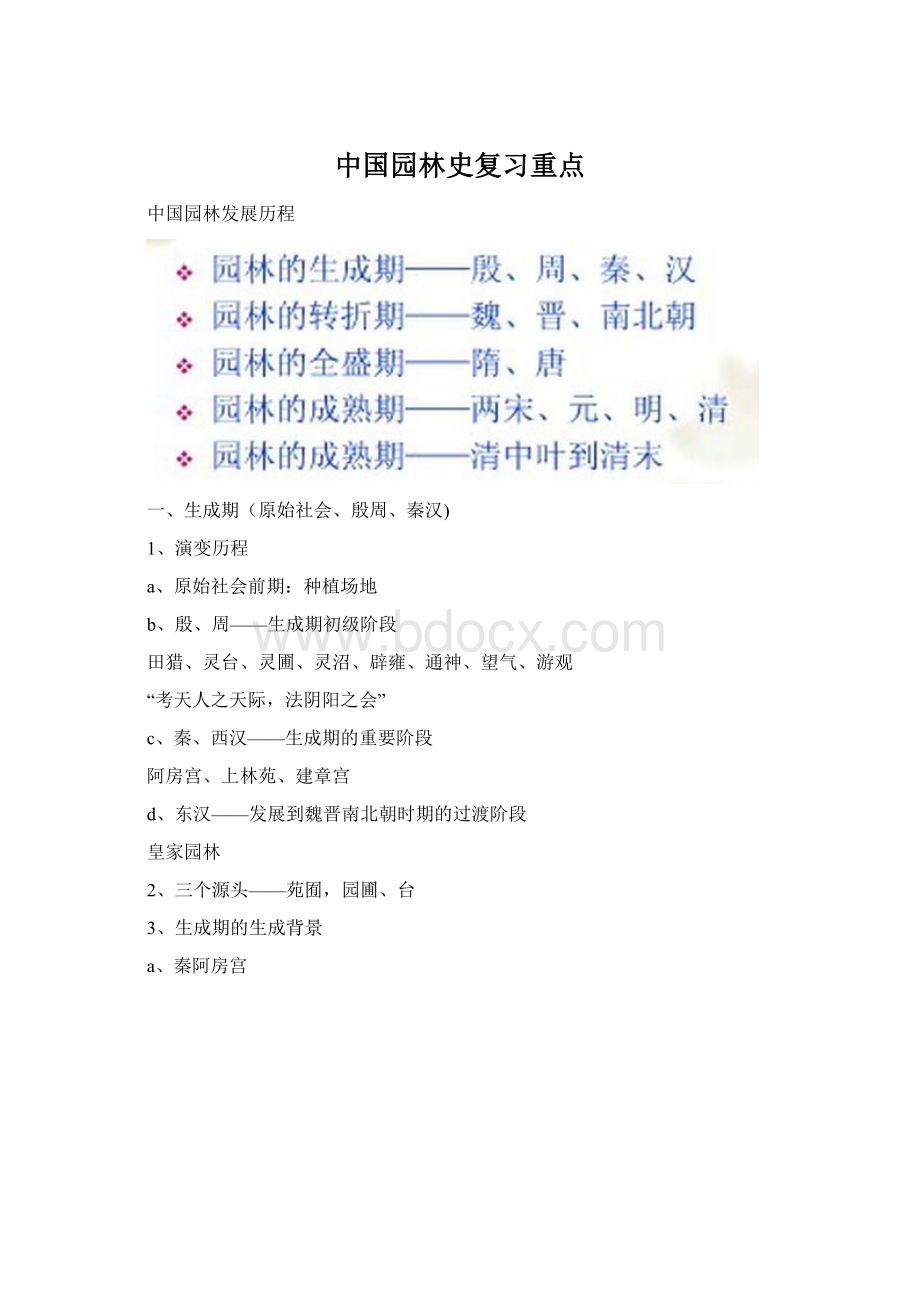

中国园林发展历程

一、生成期(原始社会、殷周、秦汉)

1、演变历程

a、原始社会前期:

种植场地

b、殷、周——生成期初级阶段

田猎、灵台、灵圃、灵沼、辟雍、通神、望气、游观

“考天人之天际,法阴阳之会”

c、秦、西汉——生成期的重要阶段

阿房宫、上林苑、建章宫

d、东汉——发展到魏晋南北朝时期的过渡阶段

皇家园林

2、三个源头——苑囿,园圃、台

3、生成期的生成背景

a、秦阿房宫

B、上林园

秦、汉时期皇家园林的代表,主要特点为建于范围极其辽阔的天然山水环境之中;疏朗随宜的“集景式”建筑布局;规模宏大、功能多样。

秦上林苑

汉上林苑——中国历史上最大的一座皇家园林

汉武帝在秦代上林苑的基础上,大兴土木,扩建成规模宏伟、功能更多样的皇家园林――上林苑。

上林苑囊括了长安城的东、南、西的广阔地域,关中八水流经其中,建宫、苑数量不下三百余处,是中国皇家园林建设的第一个高潮。

上林苑中既有皇家住所,欣赏自然美景的去处,也有动物园、植物园、狩猎区,甚至还有跑马赛狗的场所。

在上林苑建章宫的太液池中建有蓬莱、方丈和瀛洲三仙山。

从此,中国皇家园林中“一池三山”的做法一直延续到了清代。

但其规模虽然极其宏大,但却比较粗犷,殿宇台观只是简单的铺陈罗列,并不结合山水的布局。

此时的皇家园林尚处在发展成型的初期阶段。

C、建章宫——第一座具有完整三仙山的仙苑式皇家园林

太液池/瀛洲、蓬莱、方丈/壶梁、壶境

北部以园林为主,南部以宫殿为主,成为后世“大内苑囿”的滥畅

中国园林的转折期魏晋南北朝(220—589)

魏晋六朝长期处于动乱年代,而思想、文化艺术十分活跃,对中国园林体系的完成产生了深远的影响。

主要表现在:

1.在以自然美为核心的时代美学思潮的直接影响下,中国风景式园林由再现自然进而至于表现自然;

2.皇家园林的狩猎、求仙、通神的功能基本上消失或仅保留其象征意义,生产和经济运作则已很少存在,游赏活动成为主导功能;

3.私家园林作为一个独立的类型出现,几种反映了这个时期造园活动的成就;

4.寺观园林的出现开拓了造园活动的新领域,对风景名胜区的开发起着主导作用;

5.建筑作为一个造园要素,与山水地形、花木鸟兽等自然要素取得了较为密切的协调关系。

私家园林

城市私园

郊外别墅园(金谷园)

晋代兰亭园

位于绍兴市西南14km的兰渚山下。

晋永和9年3月初三日,王羲之在此邀友聚会,书写《兰亭集序》,序中描写:

此地有崇山峻岭,茂竹修林,又有清流急湍,映带左右,引以为流觞曲水。

“流觞曲水”的手法,自此相传下来,如故宫乾隆花园,恭王府花园,檀沰寺园林等。

兰亭园特点:

1.自然造景

2.建筑布局较为规整

3.历史文化景观

皇家园林

北方的邺城和洛阳(芳林园)

南方的建康(华林园乐游园)

小结:

此时期园林具有承前启后的意义,其特点为:

1.再现自然→表现自然,模仿自然→提炼自然。

2.游赏活动开始成为主导甚至是唯一的功能。

3.私家园林出现。

4.皇家园林的建设纳入都城的总体规划之中。

5.建筑与其它自然诸要素取得较为密切的协调关系。

“曲水流觞”:

在园林中有两层含义:

其一,指一种特定的文人游戏,即文人雅士坐在弯曲的水流两旁,在上流浮置酒杯,任其飘流而下,酒杯停在谁的面前,谁就得饮酒赋诗,著名的如王羲之等人的“兰亭雅集”。

其二,指中国传统园林中专门为举办此种活动而设置的程式化景点,一般以“流杯池”、“流杯亭”等水景为中心。

从园林美学的角度看,“曲水流觞”具有深远意境之美,融糅自然之美,行为动作之美,以及构景之美等园林美学特征;从艺术的意象思维角度看,其具有深厚的文化内涵,在很大程度上,已成为一种凝练的意象型艺术符号;从生态学角度看,“曲水流觞”活动“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”,要求的是天人合一的精神境界,体味的是人与自然环境之和谐统一。

魏晋南北朝时期园林史略:

在魏晋南北朝三百多年的时间里,社会动荡、政治黑暗,于是道家、佛家所推崇的隐逸、避世的观点开始盛行,人们尤其是仕人们普遍崇尚隐逸、寄情山水。

从而促进了山水艺术的大兴盛,如山水诗、山水画以及山水园,造园成为一种时尚。

由于战争频繁、民不聊生,因此魏晋南北朝时期佛、道得以盛行,更由于北魏奉佛教为国教,作为宗教建筑的佛寺、道观便大量出现,相应地就出现了寺观园林这一新的园林类型。

在以自然美为核心的时代美学思潮的直接影响下,魏晋南北朝时期的园林虽由单纯地模仿自然山水进而适当地加以概括、提炼,但始终保持“有若自然”的基调。

文人活动对园林的影响:

这一时期的隐逸意识,从本质上看,是企图通过归复自然以求得洁身自好。

一方面,这种思想有着否定黑暗势力,不与之同流合污的积极意义,另一方面,借黑格尔的话说,其中还蕴含着诗人并未意识到的“某种更为遥远的东西”,即生态美学的价值意义。

在晋代的审美思潮中,对园林影响最大的要数陶渊明。

他在《归园田居》创造了中国史诗和中国园林史上第一次出现的新的审美境界。

这位田园诗人把当时黑暗污浊的社会比作束缚自由的“尘网”和“樊笼”,把归复田园自然看作是“脱俗”的、悠游自在的理想化生活。

少无适俗韵,性本爱丘山。

误落尘网中,一去三十年。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

开荒南野际,守拙归园田。

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

户庭无尘杂,虚室有余闲。

久在樊笼里,复得返自然。

陶渊明笔下的这种境界,完全不同于帝王在苑囿中那种不可一世的煊赫,养尊处优的享受,穷奢极欲的纵乐,呼前拥后的喧嚣,而是“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵”,是一种松菊为友,琴书作伴,恬淡宁静,怡然自乐的生活境界。

唐朝:

1、背景:

2.、特点:

3、皇家园林代表:

4、私家园林代表:

5、其他:

6、中国第一个公园,公共园林----曲江池

曲江池——园林的营造过程——

隋朝宇文恺凿之为池、会黄渠水穿城而入;到唐玄宗时重新疏凿,引水造园。

中国唐代著名的风景区,在唐长安城东南隅,因水流曲折得名。

这里在秦代称恺洲,并修建有离宫称“宜春苑”,汉代在这里开渠,修“宜春后苑”和“乐游苑”。

隋营京城(大兴城)时,宇文恺凿其地为池。

隋文帝称池为“芙蓉池”,称苑为“芙蓉园”。

唐玄宗时恢复“曲江池”的名称,而苑仍名“芙蓉园”。

据记载,唐玄宗时引浐水,经黄渠自城外南来注入曲江,且为芙蓉园增建楼阁。

芙蓉园占据城东南角一坊的地段,并突出城外,周围有围墙,园内总面积约2.4平方公里。

曲江池位于园的西部,水面约0.7平方公里。

全园以水景为主体,一片自然风光,岸线曲折,可以荡舟。

池中种植荷花、菖蒲等水生植物。

亭楼殿阁隐现于花木之间。

唐代曲江池作为长安名胜,定期开放,都人均可游玩,以中和(农历二月初一)、上巳(三月初三)最盛;中元(七月十五日)、重阳(九月九日)和每月晦日(月末一天)也很热闹。

宋朝

1、背景:

2、特点:

3、皇家园林:

北宋部分

代表1----艮岳是宋代著名皇家园林,基本组成为“左山右水”,筑有万岁山、万松岭、寿山等,由自然河道引水入园,形成溪、涧、潭、沼、瀑布等多种形式。

艮岳在植物配置、建筑等方面均有巨大的成就,是对对自然风景的高度概括、提炼、典型化而缩移摹写而成。

其成就为:

代表2-----金明池

南宋部分:

4、私家园林的发展

特点:

1、简远:

即景象加虐而意境深远

精而造疏,简而意足/视觉景象的简约,意境深远

2、疏朗:

景物不求多,整体不流于琐碎,疏处大于实处

建筑量少且个体多于群体,筑山拱伏一体,水面面积大,植物成材为主,流出隙地

类型:

(一)、属于花园类型的有:

1、天王院花园子,园中既无池也无亭,独有牡丹十万株

2、归仁园,但它与天王花园子不同,归仁园则是一年四季花期不断,真可以说是百花园了;

3、李氏仁丰园是名符其实的花园类型的园林,不仅洛阳的名花在李氏仁丰园中应有尽有,远方移植来的花卉等也种植,已用嫁接的技术来创造新的花木品种了,李氏仁丰园也不单单养花木,也有以四并、迎翠、灌缨、观德、超然五亭等园林建筑,供人们在花期游园时赏花和休息之用;

(二)、属于游憩园类型

4、董氏西园的特点是“亭台花木,不为行列”,也就是说它的布局方式是模仿自然,又取山林之胜。

5、董氏东园是专供载歌载舞游乐的园林。

6、刘氏园以园林建筑取胜,最为突出的是凉堂建筑高低比例构筑非常适合人意。

说明宋代的园林中,不仅重视绿化的配置,而且也相当成熟了。

7、丛春园的树木皆成行排列种植,丛存园的另一特点是借景与闻声,丛春院的设计手法有其独特之处,别出心裁的辟地建亭得景,借景园外,景、声俱备,为中所用的借景手法是极为成功的。

8、古朴幽雅的松岛,园中多古松,数百年的古松参天,苍劲古老的松树,园中还有茅草搭建的亭榭,植竹其旁,又可以说是竹篱茅舍了。

古雅幽静、野趣自然

9、东园,那里有一片浩淼弥漫的大水,舟游湖上,如江湖间。

形成景色优美的水景园。

10、紫金台张氏园是借景湖水,并引水于园中,又设置四亭,供游园者远眺近览,是一个非常好的游憩类的园林。

11、水北、胡氏二园是相距只十多步的两个园子,它们的主要特点是依就地势,沿渭水河岸掘窑室,开窗临水,远眺“林木荟蔚,烟云掩映,高楼曲谢,时隐时见,使画工极思不可图……”。

12、独乐园的面积比较小,但由于司马光有咏诸亭台诗,诗情画意,使得园林因诗而传诵于世。

13、吕文穆园利用自然水系于中用,因地制宜,这是该园的一大特点。

木茂竹盛,清澈的流水,直可谓是“水木清华”了。

(三)属于宅园类型

14、富郑公园,该园的艺术特点在于以景分区,在景区中注意起景、高潮和结束的安排。

15、环溪,王开府宅园。

环溪的造园手法是以水景取胜,临水建亭、台、轩、榭等园林建筑,采取收而为溪,放而为池,既有溪水潺潺,又有湖水荡漾。

借景的手法在环溪中也运用得体。

16、苗帅园,此园的特点是,在总体布局中,水景起了很重要的作用,而且布置自然得体,轩榭桥亭因池、溪流,就势而成,更有景物苍老,古木大松,为该园大为增色。

17、赵韩王园,名园记中关于该园的记载甚简。

18、大字寺园是唐代白乐天之宅园,这一建于唐代的宅与园相结合的园林,是以水竹茂盛为其主要的特点,有一池水,并翠竹千竿,这在洛阳来说,是以水竹组成的园标正是甲洛阳之名园了。

而宅与园相结合的布局手法,在明清时期更为多见了。

19、湖园为唐代裴晋公(装度)宅园,从总体布局来看是一个水景园,从湖岸望湖中,或从湖中望湖岸,都有景可对应,而又在构图上取得平衡。

另一重要特色是注意了园林艺术的动观与静观的效果,造园者也注意了因时而变的造园艺术效果,木落而群峰出,四时不同而景物皆好。

清朝

皇家园林及其实例

行宫御苑

一、乾隆时期的造园活动

清朝皇家园林建设达到高潮,规模非常宏大,内容非常丰富。

主要表现:

1、从乾隆三年(1738年)到三十九年(1774年)三十多年间,皇家园林建设工程持续不断;

2、大内御苑比之明、清初改建工程较大;

3、行宫和离宫御苑建设尤为兴盛,主要集中在北京西北郊和承德两地

京城西郊的“三山五园”指万寿山、香山、玉泉山和圆明园、畅春园、静宜园、静明苑和清漪园。

(一)静宜园

性质:

天然山水园

背景:

香山静宜园是清康乾盛世京郊著名的三山五园皇家园林之一。

始于金代,金代建香山寺,明代又有许多佛寺建成,但以香山寺最为宏丽。

清康熙年间,就香山寺及其附近建成“香山行宫”,乾隆十年加以扩建,第二年完工,改名“静宜园”。

景观布局:

分内垣、外垣、别垣三部分,共有大小景点五十余处。

1、内垣:

在园的东南部,是静宜园内主要景点和建筑荟萃之地,其中包括宫廷区和著名的古刹香山寺、宏光寺。

建筑特点及类型:

宫殿、梵刹、厅堂、轩榭、园林庭院等都依山就势,作为天然风景的点缀。

2、外垣:

占地最广,是静宜园的高山区。

建筑物很少,以山林景观为主调;外垣的“西山晴雪”,为著名的燕京八景之一。

最大的一组建筑群是玉华寺。

3、别垣:

有两座较大的建筑群,昭庙、正凝堂(见心斋)

见心斋,是静宜园内最精致的小园林,也是典型的园中园。

(二)静明园

性质:

是一座以山景为主、河湖环绕的天然山水园。

景区布局:

园大致分为南山区、东山区及西山区

南山区:

是精华所在,有宫廷区、玉泉湖及一系列小景点。

主要景点,玉泉山主峰之顶的香岩寺、普门观一组佛寺建筑群。

东山区:

包括玉泉山的东坡及山麓的许多小湖泊,以构筑的小型水景园见长。

最北部以北峰的妙高塔为结束。

以观赏山泉景观为主。

西山区:

为一片开阔平坦的地段,在此布置了园内最大的一组建筑——东岳庙,此外尚有圣缘寺、清凉禅窟等,形成西区以宗教建筑为主的景观特色。

离宫御苑——有代表性的三座离宫御苑:

圆明园、避暑山庄、清漪园(颐和园)

圆明园

性质:

平地起造的人工山水园。

圆明园坐落在北京西郊海淀区北部。

是清朝五代皇帝倾心营造的皇家营苑,被世人冠以“万园之园”、“世界园林的典范”、“东方凡尔赛宫”等诸多美名。

背景:

最初为雍正做皇子时的赐园,称帝后对圆明园进行扩建,乾隆年间进行第二次扩建。

乾隆时期,在圆明园的东面建成长春园,东南面建成漪春园。

圆明园、长春园、漪春园通称圆明园。

各园景色各有不同,各有各自的宫门和殿堂。

全园利用原有的沼泽地,挖河堆山,形成河流、堤岛。

形成园中有园的景观布局,颇具江南水乡景观的特色。

乾隆时,根据各景点所形成的景观特色,定出有代表性的四十景,其中十二处是乾隆时新增的。

并配有御制咏诗40首。

园明三园景观特点:

(1)以水景为主,因水而成趣。

水面大、中、小有机结合。

三园都由人工创设的山水地貌作为园林骨架。

(2)建筑,总计一百二十余处,其中一部分具有特定的使用功能;建筑设计形式多样。

(3)叠山理水,与建筑形成有机穿插嵌合。

以求多样变化的形式。

(4)植物,以植物为主题而命名的景点不少于150处,约占全部景点的六分之一。

(5)圆明园还有个显著特点,就是大量仿建了全国各地特别是江南的许多名园胜景。

例,杭州西湖十景,连名称也一字不改地在园内全部仿建。

在圆明园先后仿建有四处江南名园。

分别为,安澜园(海宁的陈氏隅园作为行馆,并赐名“安澜园”。

)、仿照杭州西湖汪氏园而建的小有天园、仿照江宁(即南京)瞻园而建的如园、仿照苏州著名园林而建的狮子林。

1、圆明园

雍正三年,雍正帝把其赐园圆明园改为离宫御苑,并大加扩建,扩建的内容共有四部分:

第一部分:

新建一个宫廷区;

第二部分:

就原赐园的北、东、西三面往外拓展,利用多泉的沼泽地改造为河渠串缀着许多小型水体的水网地带;

第三部分:

把原赐园东面的东湖开拓为福海,沿福海周围开凿河道;

第四部分:

沿北宫墙的一条狭长地带。

扩建后的圆明园,面积扩大到200余公顷。

圆明园整体布局:

整个山形水系的布列,出于对建园基址的自然地形的顺应,同时也在一定程度上反映了堪舆风水学说的影响。

圆明园,主要兴建于康熙末年和雍正朝,至雍正末年,园林风景群已遍及全园三千亩范围。

(如图)乾隆年间,在园内相继又有多处增建和改建。

即后称的著名的“圆明园四十景”。

(即正大光明、勤政亲贤、九洲清晏、缕月开云、天然图画、碧桐书院、慈云普护、上下天光、杏花春馆、坦坦荡荡、茹古涵今、长春仙馆、万方安和、武陵春色、山高水长、月地云居、鸿慈永祜、汇芳书院、日天琳字、澹泊宁静、映水兰香、水木明瑟、濂溪乐处、多稼如云、鱼跃鸢飞、北远山村、西峰秀色、四宜书屋、方壶胜境、澡身浴德、平湖秋月、蓬岛瑶台、接秀山房、别有洞天、夹境鸣琴、涵虚朗鉴、廓然大公、坐石临流、曲院风荷、洞天深处)。

(1)圆明园西部的中路,是三园的重点,包括宫廷区及其中轴线往北延伸的前湖后湖景区。

后湖沿岸周围九岛环列,最大的一处是“九洲清晏”。

这九处景点呈九岛环列的布局是“禹贡九州”的象征,居于圆明园中轴线的尽端并以九洲清晏为中心,有“普天之下,莫非王土”的寓意。

后湖的景观特点,幽静。

布局于变化中略具均齐严谨。

(2)圆明园的东部,以福海为中心形成一个大景区。

中央三个小岛上设置景点“蓬岛瑶台”,福海四周及外围,分布着近20处景点。

其中南屏晚钟、平湖秋月、三潭印月是模拟杭州西湖十景之三。

(3)圆明园的北面,呈狭长形地带,形成一个单独的景区,是一条从西到东蜿蜒流过的河道。

共建置有十余组建筑群,显示水村野居风光,立意取法于扬州的瘦西湖。

圆明园规划设计特点:

有许多新意和开创性成就,但建筑密度较高,同时某些地段景点过于密集,甚至有些景点的模拟过于矫揉造作之感。

2、长春园

始建于乾隆十年(1745年)前后。

景点布局,分为南、北两个景区。

南景区占全园的绝大部分,大水面以岛堤划分为若干水域。

主体建筑群是淳化轩。

长春园的南景区,建筑比较疏朗,山水布局、水域划分均很得体,在造园艺术上,比圆明园要高出一筹。

北景区,即“西洋楼”,包括六栋西洋建筑物、三组大型喷泉、若干庭园和点景小品,沿长春园的北宫墙成带状分布。

北景区植物配置,采用欧洲规整式园林的传统手法;园林小品点景采用中西结合的手法。

3、绮春园

早先原是恰亲王允祥的赐邸,约于康熙末年始建,后曾改赐大学士傅恒,至乾隆三十五年(1770年)正式归入御园,定名绮春园。

园内共有景点29处,其中佛寺正觉寺是园明三园唯一完整保留下来的一处景点。

园明三园的景观布局:

①模拟江南风景的意趣,有的甚至直接仿写某些著名的山水名胜;

②借用前人的诗、画意境;

③移植江南的园林景观而加以变异,有些小园林甚至直接以江南某园为创作蓝本;

④再现道家传说中仙园琼阁、佛经所描绘的梵天乐土形象。

⑤运用象征和寓意的方式来宣扬有利于帝王封建统治的意识形态;

⑥以植物造景为主要内容,或者突出某种观赏植物的形象、寓意。

清漪园(颐和园)

1、性质:

是一座以万寿山、昆明湖为主体的大型天然山水园。

始建于乾隆十五年(1750年)。

是清代唯一一座整体规划并一次性连续施工建成的大型皇家园林

2、乾隆修建清漪园的原因:

①基址离乾隆居住的圆明园很近,又介于圆明园和静明园之间。

三者形成平地园、山地园、山水园的多种形式的庞大园林集群。

②西湖从元、明以来已是京郊的一处风景名胜区。

③园明、畅春、静宜诸园大抵都是因就于上代的基础而扩建,园林规划难免或多或少的受到以往既定格局的限制。

而翁山西湖的原始地貌几乎是一片空白,可以完全按照乾隆的意图加以规划建设。

3、清漪园历史概况

位于北京西北郊。

1860年鸦片战争中遭破坏,1886年清政府挪用海军军费加以重修,改名为颐和园。

4、清漪园的景观布局:

⑴总体规划:

以杭州西湖为蓝本,昆明湖的水域划分、万寿山与昆明湖的位置关系、西堤在湖中的走向及周围的环境都很像杭州西湖

⑵园林布局特点:

以水取胜,宽广的昆明湖是布置景物的最好基础。

全园面积四千三百多亩,其中陆地面积仅有四分之一,水面积之大在北京诸园中是仅有的。

总体分:

宫廷区、万寿山和昆明湖。

(3)景点分布:

以万寿山脊为界分南北两个景区:

前山前湖景区、后山后湖景区。

★前山前湖景区:

前山即万寿山南坡,前湖即昆明湖,占全园面积的88%。

①前山前湖景区景观轴线突出。

除中央建筑群构成的主轴线以外还在两侧设置了4条辅助的轴线。

五条轴线的安排控制住了整个前山建筑布局从严整到自由、从浓密到疏朗的过渡、衔接和展开,把散布在前山的所有建筑物统一为一个有机的整体。

该区域主要建筑,佛香阁,全园的中心,平面八角形,通高36.44米,是园内体量最大的建筑物。

(如图7)

②昆明湖,水面广阔,由西堤及其支堤划分为三个水域。

其中东水域最大,中心岛屿南湖岛以十七孔石拱桥连接东岸。

★后山后湖景区,即万寿山北坡,山势起伏较大,后湖即界于山北麓与北宫墙之间的一条河道,称后溪河,占全园面积的12%。

后山后湖景区主要景点:

惠山园(谐趣园)、苏州街

①惠山园,嘉靖十六年(1811年),改名为“谐趣园”。

位于颐和园内东北角,是仿照江苏无锡著名的寄畅园而建的。

在园中自成一局,固有“园中之园”之称。

景观特点:

声趣,因地势低洼,山泉汇入其中;楼趣,屋顶设计,所有建筑屋顶均采用“黑活”布瓦;桥趣,共有五座桥,以知鱼桥最为著名。

②苏州街又称“后溪河买卖街”,地处后湖中心地带。

畅春园

康熙二十三年(1684年),康熙帝首次南巡,对江南秀美的风景和精致的园林印象很深。

归来后在北京西北郊的东区、明代皇亲李伟的别墅——“清华园”的废址上,修建大型的人工山水园。

园林性质:

离宫御苑。

是清圣祖康熙皇帝在北京西北郊建造的第一座“避喧听政”的皇家园林。

命名为“畅春园”,寓意“四时皆春”,“八风来朝”、“六气通达”。

畅春园是明清以来首次较全面的引进江南造园艺术的一座皇家园林。

规划布局:

畅春园南北长约1000米,东西宽约600米,占地900亩(60公顷)。

设院门五座:

大宫门、大东门、小东门、大西门、西北门

畅春园园林景观特点:

建筑及景点的安排按纵深三路布置。

1、理水利用“清华园”原有资源丰富水面,创建水景园,水面以岛堤划分为前湖和后湖两个水域,外围环绕着萦回的河道。

2、建筑建筑密度小,建筑朴素,多为小式卷棚瓦顶建筑,不施彩绘。

园墙为虎皮石砌筑,堆山则为土阜平冈,不用珍贵湖石。

3、植物大部分园林景观以植物为主调,园内有大量明代遗留的古树、古藤,又种植了腊梅、丁香、玉兰、牡丹、桃、杏、葡萄等花木,林间散布麋鹿、白鹤、孔雀、竹鸡,景色清幽。

整个园林景观崇尚简约,与康熙所提倡的简约精神有关。

皇家园林的成就

一、独具壮观的总体规划

二、突出建筑形象的造景作用

三、全面引进江南园林的技艺

四、复杂多样的象征意义

江南私家园林

江南私家园林是开池筑山为主的自然式风景山水园林。

江南一带河湖密布,具有得天独厚的自然条件,又有玲陇空透的太湖石等造园材料,这些为江南造园活动提供了非常有利的条件。

江南园林以扬州、无锡、苏州、湖州、上海、常熟、南京等城市为主,但主要集中在扬州和苏州两地。

1、扬州园林

乾隆时期,是扬州园林的黄金时代。

有代表性的有片石山房、个园、寄啸山庄、小盘谷、余园等。

瘦西湖是园林集群,既是私家园林荟萃之地,也是一处具有公共园林性质的水上游览区。

2、苏州园林

同治以后,江南地区的私家造园活动中心逐渐转移到太湖附近的苏州。

苏州四大名园:

留园、拙政园、网师园、狮子林。

网师园

位置:

苏州城东南阔家头巷,始建于南宋淳熙年间。

面积:

0.4公顷,是一座紧邻于邸宅西侧的中型宅院。

景观布局:

住宅部分共四进院落

主景以水面为中心,各景点围绕水面展开布置。

建筑,为使主景区开阔,采取大体量建筑退后的手法。

植物配置:

由于空间不大,主景区以孤植为主,沿池边点缀数株古柏苍松,造型各异,或高耸亭立,或此枝蟠扎,树脚则隐没于山石花台中,射鸭廊前斜升入水池上空的黑松,更是自成一景,与黄山的迎客松有异曲同工之妙

拙政园

位置:

苏州娄门内之东北街。

面积:

4.1公顷,是一座大型宅院。

布局:

分三部分:

西部补园、中部拙政园、东园,其中以中园为主。

布局特点:

东疏西密,绿水环绕,水面面积约占全园面积1/3,水是全园的纽带和灵魂。

中部景观:

是典型的多景区、多空间复合的大型宅院,有山水为主的开场空间、有山水与建筑相间的半开场空间,也有建筑围合的封闭空间。

中部主要景观:

①远香堂:

明代结构的四面厅,每面装置玻璃长窗,坐在厅内可四面赏景。

②小飞虹:

木质结构廊桥。

③香洲:

临水而建的仿舟船形象的舫厅(旱船)是拙政园中部著名的船景。

④和风四面亭:

坐落在池中西岛西南方的六角小亭。

西部景观:

以水池为中心,水面呈曲尺形,以