陈兴良数届司考拼题人刑法配套练习及答案107.docx

《陈兴良数届司考拼题人刑法配套练习及答案107.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《陈兴良数届司考拼题人刑法配套练习及答案107.docx(46页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

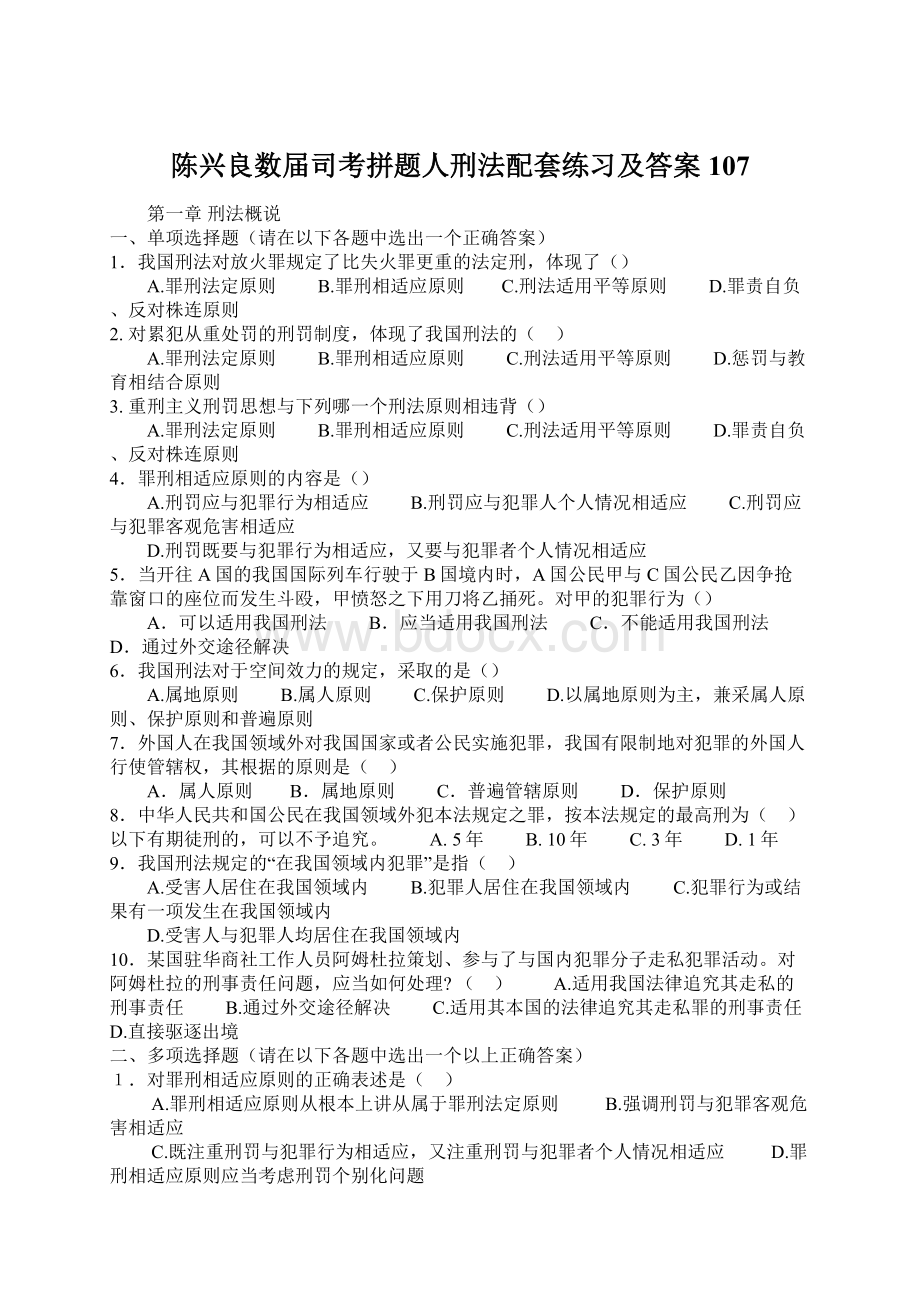

陈兴良数届司考拼题人刑法配套练习及答案107

第一章刑法概说

一、单项选择题(请在以下各题中选出一个正确答案)

1.我国刑法对放火罪规定了比失火罪更重的法定刑,体现了()

A.罪刑法定原则 B.罪刑相适应原则 C.刑法适用平等原则 D.罪责自负、反对株连原则

2.对累犯从重处罚的刑罚制度,体现了我国刑法的( )

A.罪刑法定原则 B.罪刑相适应原则 C.刑法适用平等原则 D.惩罚与教育相结合原则

3.重刑主义刑罚思想与下列哪一个刑法原则相违背()

A.罪刑法定原则 B.罪刑相适应原则 C.刑法适用平等原则 D.罪责自负、反对株连原则

4.罪刑相适应原则的内容是()

A.刑罚应与犯罪行为相适应 B.刑罚应与犯罪人个人情况相适应 C.刑罚应与犯罪客观危害相适应

D.刑罚既要与犯罪行为相适应,又要与犯罪者个人情况相适应

5.当开往A国的我国国际列车行驶于B国境内时,A国公民甲与C国公民乙因争抢靠窗口的座位而发生斗殴,甲愤怒之下用刀将乙捅死。

对甲的犯罪行为()

A.可以适用我国刑法 B.应当适用我国刑法 C.不能适用我国刑法 D.通过外交途径解决

6.我国刑法对于空间效力的规定,采取的是()

A.属地原则 B.属人原则 C.保护原则 D.以属地原则为主,兼采属人原则、保护原则和普遍原则

7.外国人在我国领域外对我国国家或者公民实施犯罪,我国有限制地对犯罪的外国人行使管辖权,其根据的原则是( )

A.属人原则 B.属地原则 C.普遍管辖原则 D.保护原则

8.中华人民共和国公民在我国领域外犯本法规定之罪,按本法规定的最高刑为( )以下有期徒刑的,可以不予追究。

A.5年 B.10年 C.3年 D.1年

9.我国刑法规定的“在我国领域内犯罪”是指( )

A.受害人居住在我国领域内 B.犯罪人居住在我国领域内 C.犯罪行为或结果有一项发生在我国领域内

D.受害人与犯罪人均居住在我国领域内

10.某国驻华商社工作人员阿姆杜拉策划、参与了与国内犯罪分子走私犯罪活动。

对阿姆杜拉的刑事责任问题,应当如何处理?

( ) A.适用我国法律追究其走私的刑事责任 B.通过外交途径解决 C.适用其本国的法律追究其走私罪的刑事责任 D.直接驱逐出境

二、多项选择题(请在以下各题中选出一个以上正确答案)

1.对罪刑相适应原则的正确表述是( )

A.罪刑相适应原则从根本上讲从属于罪刑法定原则 B.强调刑罚与犯罪客观危害相适应

C.既注重刑罚与犯罪行为相适应,又注重刑罚与犯罪者个人情况相适应 D.罪刑相适应原则应当考虑刑罚个别化问题

2.刑法中的罪刑法定原则( )

A.体现了法治的要求 B.体现保障人权的基本思想 C.禁止作对被告人不利的类推

D.反对司法机关对刑法作出扩大解释

3.我国公民在我国领域外犯罪适用我国刑法的是( )

A.法定最低刑为3年以上有期徒刑的 B.法定最高刑为2年以下有期徒刑的 C.是中华人民共和国国家工作人员或者军人的 D.法定最高刑为1年以下有期徒刑的

4.下列哪些情况属于在我国领域内犯罪( )

A.犯罪预备地在我国,但犯罪实行行为实施地及结果地均不在我国

B.行为地和结果地都在我国 C.行为地不在我国,但结果地在我国 D.行为地和结果地都不在我国

5.对在中国领域外犯罪,依本法应负刑事责任,但在外国已受过刑罚处罚的,可以( )处罚。

A.从轻 B.从重 C.减轻 D.免除

6.根据我国刑法的有关规定,在哪种情况下,新刑法具有追溯力( )

A.当时的法律不认为是犯罪,而新刑法认为是犯罪

B.当时的法律认为是犯罪,而新刑法不认为是犯罪

C.当时的法律和新刑法都认为是犯罪,但当时的法律处刑比新刑法重

D.当时的法律和新刑法都认为是犯罪,但当时的法律处刑比新刑法轻

案例分析、练习思考答案

三、案例分析

李某、王某在1998年受雇于英国轮船公司工作期间,当轮船停泊于法国某市港口后,二人在轮船上酗酒、打闹,因声音过大,受到同去打工的中国公民程某的制止。

但李、王二人恼羞成怒,公然杀死了程,并抢劫了其他英国船员的钱财,然后逃逸。

2个月后,被法国警方抓获。

问:

对李、王二人的犯罪行为能否适用中国刑法给予追究?

第一章刑法概说 练习思考答案

一、单项选择题 1.B 2.B 3.B 4.D 5.C

讲解:

Ⅰ.本题是关于刑法空间效力的命题。

Ⅱ.选择C的理由:

犯罪人不是中国人、犯罪地不在中国,侵犯的又不是中国的利益,所以我国无权管辖。

Ⅲ.解答本题应参看刑法第6条至第9条。

6.D 7.D 8.C 9.C 10.A

二、多项选择题 1.AC 2.ABC 3.ABCD 4.ABC 5.CD 6.BC

三、案例分析

答案:

对王某、李某应适用我国刑法。

对王某、李某应定故意杀人罪、抢劫罪,并按刑法第64条规定,对王某、李某实行数罪并罚。

第二章犯罪和犯罪构成要件

一、单项选择题

1.犯罪的直接客体是指()

A.某一种犯罪所直接侵犯的具体的社会主义社会的社会关系

B.某一种犯罪所直接侵犯的对象

C.某一种犯罪所直接侵犯的具体人或物

D.某一种犯罪所直接侵犯的社会的某一部分

2.下列各罪中,哪一个罪侵犯的客体是复杂客体()

A.故意杀人罪 B.盗窃罪 C.玩忽职守罪 D.生产、销售有毒有害食品罪

3.我国刑法分则将犯罪划分为10类,其划分的根据是()

A.同类客体 B.犯罪对象 C.直接客体 D.一般客体

4.犯罪客观方面是()

A.仅指危害行为 B.仅指危害结果

C.仅指危害行为与危害结果之间的因果关系

D.指危害行为、危害结果、危害行为与危害结果之间的因果关系以及犯罪的时间、地点和方法等

5.只能以不作为形式构成的犯罪有()

A.渎职罪 B.遗弃罪 C.放火罪 D.滥用职权罪

6.刑法上的因果关系是()

A.必然因果关系 B.偶然因果关系 C.行为与结果之间的因果关系 D.危害行为与危害结果之间的因果关系

7.不作为犯罪()

A.可以是过失 B.不可能是过失 C.只能是故意 D.不可能是故意

8.刑法上的不作为是指()

A.消极且违反命令规范的行为 B.静止行为 C.消极不实施其应实施的行为 D.消极不实施其可以实施的行为

9.警察甲与乙开玩笑,随手拿起执勤时放在桌上的手枪向乙瞄准、开枪,并同时戏称"我一枪打死你",不料枪中有子弹,乙被当场打死,甲的行为是()

A.故意犯罪行为 B.意外事故 C.疏忽大意的过失 D.过于自信的过失

10.犯罪的主观方面是指()

A.犯罪人对自己的行为抱有故意或者过失的心理态度

B.行为人对危害结果所持的心理态度

C.行为人对自己行为的社会效果所持的心理态度

D.犯罪主体对自己行为及其危害社会的结果所持的心理态度

11.根据我国刑法的规定,故意犯罪()

A.可以负刑事责任 B.一般情况下必须负刑事责任 C.法律有规定的才负刑事责任 D.应当负刑事责任

12.丈夫甲为了杀死妻子乙,在妻子饭碗里投放毒药,明知孩子丙可能分食而中毒,由于杀妻心切而不顾孩子的死活。

甲对乙的心理态度和对丙的心理态度分别是()

A.均为直接故意 B.直接故意和间接故意 C.直接故意和疏忽大意的过失 D.直接故意和过于自信的过失

13.24岁的张某非常喜欢邻居家的4岁男孩。

一日,张某带小孩到一座桥上玩,张某提着小孩的双手将其悬于桥栏,小孩边喊"害怕"边挣扎,张某手一滑,小孩掉入河中,张某急忙抢救,小孩已溺水而死。

从刑法理论上看,张某对小孩的死亡结果在主观要件上所持的心理态度是什么?

()

A.间接故意 B.疏忽大意过失 C.过于自信过失 D.意外事件

14.我国刑法规定,犯罪过失()负刑事责任

A.可以 B.应当 C.必须 D.法律有规定的,才负刑事责任

15.甲深夜听见家犬狂吠,怀疑有小偷,即起身拿起猎枪外出寻找小偷。

朦胧夜色中见有三人向其走来,即向他们开枪,击中其中一个巡逻的警察,致其死亡。

甲在主观上具有犯罪的()

A.直接故意 B.间接故意 C.疏忽大意过失 D.过于自信过失

16.李某持猎枪打猎,忽听远处草丛中的响动,以为是猎物,准备开枪,同去的张某提醒他,这里经常有人来,但李某不予理会,开枪后,不幸将一割草农民打死。

李某的行为是()

A.间接故意杀人罪 B.过失致人死亡罪 C.意外事件 D.过于自信过失行为

17.司机张某开车时眼里吹进了沙子,为揉眼睛,张某使方向盘失去控制,于是车冲向路边,将电线杆拉断,供电中断30余小时,王某的行为是()

A.过失破坏电力设备罪 B.毁坏公共财产罪 C.意外事件 D.交通肇事罪

18.甲在13周岁的时候抢劫价值2000元的物品,在14周岁时盗窃价值8500元的物品,在17周岁时又抢劫价值4000元的物品,在18周岁时又抢劫1000元的物品,在对甲追究刑事责任时,计算其抢劫数额应为()

A.15500元 B.13500元 C.10500元 D.5000元

19.刑事责任能力是指()

A.辨认自己实施的危害社会行为的能力

B.控制自己实施的危害社会行为的能力

C.辨认和控制自己实施的危害行为的能力

D.意识和意志能力

20.根据刑法的规定,已满14周岁不满16周岁的人,应对下列哪个罪负刑事责任()

A.盗窃 B.制造毒品 C.投毒 D.破坏交通工具

二、多项选择题

1.犯罪的一般客体是指()

A.一切犯罪所共同侵犯的客体

B.我国刑法所保护的社会主义社会关系的整体

C.受到犯罪侵犯的我国刑法第2条、第13条规定保护的社会主义社会关系

D.某些犯罪所共同侵犯的客体

2.下列犯罪中,属复杂客体的有()

A.偷税罪 B.保险诈骗罪 C.洗钱罪 D.生产、销售有毒、有害食品罪

3.下列哪些行为是不作为的犯罪()

A.子女对父母不尽赡养义务,造成严重后果

B.仓库保管员不按规定保管好物品,造成严重后果

C.成年人带孩子游泳,孩子溺水时不及时抢救,致使孩子被淹死

D.过路人看见交通事故的被害人躺在血泪中但不抢救

4.下列哪些犯罪既可由作为方式,也可由不作为方式构成()

A.故意杀人罪 B.爆炸罪 C.遗弃罪 D.诈骗罪

5.甲将乙打倒在地致乙不省人事,丙从此地经过,见仇人倒在地上,以为他昏了过去,即拔出尖刀扎了乙的要害部位。

后经法医鉴定,乙在被丙刺杀以前已经死亡,则丙()

A.不构成犯罪 B.对于犯罪对象的认识存在错误 C.具有杀人的故意 D.应负犯罪未遂的刑事责任

6.某矿的很多工人都将装雷管用的铝盒当饭盒用,工人甲某日误以为装有雷管的铝盒是其他同事的饭盒,便将其放在火炉上烤,以致发生爆炸事故,那么()

A.这属于意外事件 B.甲不存在罪过 C.甲存在疏忽大意的过失 D.甲的行为构成过失爆炸罪

7.甲向被害人乙的房间开枪射击,但乙已于2小时以前避开,因此未遭杀害。

此案中,甲()

A.构成故意杀人未遂

B.犯罪的成立只要求甲对犯罪事实有所认识

C.甲的认识必须与客观事实相一致才能成立故意杀人罪

D.甲的行为不构成犯罪

8.甲女与其嫂乙有仇,意图杀害乙,某日,趁乙生病之时,煮好一碗面条给乙吃,乙怀疑面条有毒,而将该面条给前来玩耍的邻居小孩丙食用,丙食后2小时死亡。

本案中()

A.甲有杀丙之间接故意

B.对乙而言,甲构成故意杀人未遂

C.乙有杀丙之间接故意

D.对丙而言,乙构成故意杀人既遂

9.甲穿着貂皮大衣,戴着鹿帽,在漫天大雪的密林中弯腰拣拾蘑菇,乙打猎途经该地,误以为甲是鹿而开枪射击,致乙死亡()

A.乙有杀人故意 B.乙有疏忽大意过失 C.乙既无故意,也无过失 D.甲的死亡属意外事件

10.甲邀请乙外出看电影,乙见甲的口袋中有土制手枪,即取出玩耍,猛地扣动扳机,枪响自毙。

甲对乙之死()

A.不存在犯罪故意

B.存在疏忽大意过失

C.不存在犯罪故意和过失,本案的发生是因为意外事件

D.应负过失致人死亡的罪责,因其未尽注意义务

11.甲意图杀死其妻,某日误以碱面为砒霜投放其妻将要吃的粥碗中,其妻吃后安然无事。

甲的行为属于()

A.对象错误 B.故意犯罪 C.意外事件 D.手段错误

12.已满14周岁,不满16周岁的人,犯()罪的,应当负刑事责任

A.(重大)盗窃罪 B.抢劫罪 C.贩卖毒品罪 D.决水罪

三、案例分析

1.甲用汽车非法倒卖香烟被工商行政管理机关连车带货扣押。

第二天晚上,甲即带上尖刀、钳子,潜入工商所,实施盗窃,试图将自己的汽车盗回。

当甲正在用犯罪工具撬车门时,被值班人员发现。

当值班人员来抓他时,甲用尖刀刺伤了一名值班人员。

甲的盗车行为侵犯的客体是什么?

2.李某(男)与张某(女)热恋,后李提出分手,但张不同意。

某日,张跑到李家,与李言谈不和发生争吵。

张在李家里当着李的面喝下自备的敌敌畏农药。

5分钟后,李见张的嘴角流出唾沫,即独自锁门外出,后张被送医院抢救无效死亡。

问:

李对张之死,是否应负刑事责任?

3.甲乙互殴,甲因受重伤而昏厥,乙怀疑甲已死亡,将其推到河中,以图销尸灭迹。

甲因河中水温很低,顿时苏醒,在河中挣扎呼救,但周围无人救援。

乙对于甲的呼喊置之不理,甲因而溺死。

对乙的行为应如何处理?

4.山民甲(善捕蛇)捕得毒蛇一条,置家中木桶内,乙至甲家,酒醉后洗手,被桶中蛇咬中毒,经救截去一臂。

请说明甲的行为是否应当承担刑事责任。

5.甲乙因事争执互殴,甲用铁条打乙,乙遂抽刀相向,乙妻恐怕事情闹大,奋力夺下乙手中的刀,又恐丈夫吃亏,顺手拾起一木板递与其夫,乙持木板与甲相抗,不想木板上的铁钉打中甲的太阳穴,致甲死亡。

根据刑法理论,从主、客观两个方面分析乙及其妻子的行为是否构成犯罪。

如果构成犯罪,罪名是什么?

若不构成犯罪,理由是什么?

6.被告人江某在搬运站做过多年的三轮车搬运工,熟悉搬运工作。

1995年5月某日,江某的三轮车坏了,向同事张某借了一部旧车暂用。

张某告诉江某,此车车闸失灵。

江某说,我骑了几十年的车,没关系。

当日,江某运货将车骑至搬运站附近一斜坡处,为减小惯性,卸下一些货物后,驾车下坡。

终因车重坡陡,车闸不灵,将一行人撞成重伤,对江某的行为应怎样认定和处理?

并请说明理由。

7.1999年3月涂某(女,57岁,不识字)的女儿许某生小孩,涂到女儿家探望。

一天上午,涂见女婿姚某从床底下取出一瓶药酒来喝,涂问姚这种药酒治什么病,姚某说治腰痛,姚某喝后将药酒瓶放回原处。

过了两天,涂的亲戚唐某、吴某也来看望许某,涂与女儿热情招待。

快吃中午饭时,唐某说:

"我的风湿病又犯了,腰痛。

"涂听后说:

"我的女婿泡有药酒,治腰杆痛很有效,我倒点给你们吃。

"唐某说可以。

涂即到姚某的房间,从床底摸出一个瓶子(此瓶同药酒颜色一样,但大小有差异),以为是药酒(实为敌敌畏)倒入药碗内,约有一两,端给唐某,唐某接过后与吴某各喝一半,不久唐某、吴某即感恶心、呕吐、头昏、四肢无力,涂和许急忙喊在山上干活的姚某返回,姚某一看瓶子,说,此瓶装的是敌敌畏。

立即到村医疗所请医生抢救,但为时已晚,唐及吴经抢救无效死亡。

问:

涂某的行为是否构成犯罪?

8.纪某在14岁之前盗窃各类财物总计约7000余元。

14岁生日那天,纪某邀集几个朋友到一饭馆吃饭。

饭后回家途中,纪某看到一行人手拿一个提包,即掏出随身携带的弹簧刀将持包人刺伤把包抢走,包内有手提电话一部、现金5000余元。

第二天纪某出门游逛,见路边停着一辆吉普车,即设法打开车门,将车开走。

行驶途中,因操作生疏,将在车站候车的3人撞倒,二死一伤。

纪某不仅未停车,反而加大油门逃走。

当日下午,纪某将汽车以两万元的价格卖出,后被抓获。

请对纪某的上述各行为从刑法角度进行分析并说明理由。

第二章犯罪和犯罪构成要件答案

一、单项选择题

1.A 2.D 3.A 4.D 5.B 6.D 7.A(在忘却犯的情况下,不作为行为可能由过失构成)。

8.C司考吧

9.C(警察是从事特定工作之人,有检查枪支、谨慎从事之特定义务,未尽特定的注意义务,成立疏忽大意的过失)。

10.D 11.D 12.B 13.C 14.D 15.B 16.A 17.C 18.D 19.C 20.C

二、多项选择题 1.ABC 2.BCD 3.ABC 4.AB 5.BCD 6.CD 7.AB 8.BCD 9.CD 10.BD 11.BD12.BC

三、案例分析

1.答案:

本案中,甲的盗窃行为侵犯的客体是公共财产的所有权。

根据我国刑法第91条的规定,在国家机关管理中的私人财产,以公共财产论。

本案所涉及的汽车虽然是甲所有的。

但是,其正处于国家机关的合法扣押中,属于国家机关管理中的私人财产,应以公共财产论。

甲盗窃自己所有的、被国家机关依法扣押的汽车,实际上侵犯的是公共财产的所有权,已经构成了犯罪。

应当注意,甲在实施盗窃的过程中,为抗拒抓捕而使用暴力,其行为的性质依照刑法第269条的规定,已经转化为抢劫罪,应以抢劫罪定罪量刑。

2.答案:

李与张在争吵中致使张产生服毒轻生的念头,虽然李没有用语言刺激张某服毒,但是,在发现张服毒之后,李采取放任不管的态度,并独自离开了张,致使张在李家中这种特定的环境里得不到及时的抢救,更进一步陷入了危险的境地,最终死亡。

李某在特殊的环境下负有特定的救助义务,他也能够履行这种义务,但其拒不履行,导致危害结果发生,其消极的躲避行为完全符合不作为犯罪的特征,已构成不作为的故意杀人罪。

3.答案:

乙将甲殴打成重伤,已构成伤害罪。

但在乙发现甲尚未死亡之时,因其先行伤害行为和推甲下河的行为而产生了救助义务,所以,应负不作为杀人的罪责,与先前的伤害罪数罪并罚。

4.答案:

甲熟知毒蛇习性及危害,故置蛇在木桶内。

但却忽视了凡接触木桶的人(自家人或外来人)都有可能被蛇咬伤的情况,且未作任何防范,终致乙被蛇咬伤。

乙的伤与甲的疏忽大意有必然的因果关系,甲应承担刑事责任。

5.答案:

乙及其妻子的行为都构成犯罪,罪名应为故意伤害致死。

乙妻将乙的刀夺下,主观上不希望发生将甲杀死的后果,但将木板递与乙的行为,主观上不能说没有伤害甲身体健康的故意,至于木板上有钉子,打入甲的要害致死的情节是乙与其妻始料未及的,所以,对其只能追究故意伤害的刑事责任。

另外,从客观上讲,乙及其妻子有共同伤害行为,且甲的死亡与乙及其妻的共同伤害行为有着刑法上的因果关系。

6.答案:

江某的行为构成过失致人重伤罪。

江某在下坡前卸下一部分货,说明江某已经预见到,在刹车失灵的情况下下坡可能会产生危害结果。

但因其自恃有多年的货运经验,又熟悉道路,轻信在卸下一部分货后,凭借自己的技术能避免危害结果的发生,从而最终导致撞伤行人。

因而,江某在主观上有过失,符合刑法第235条的规定,构成过失致人重伤罪。

7.答案:

涂某的行为不是犯罪。

理由是,从表面上看,唐、吴的死亡结果与涂误倒"药酒"给她们喝这一行为之间具有因果关系,涂具有负刑事责任的客观基础。

但从主观上看,涂不知道药酒瓶和敌敌畏瓶放在一起,她拿"药酒"给唐、吴喝是为了给他们治病,主观上不存在毒害唐、吴的故意,也不存在过失,即对唐、吴死亡结果的发生没有预见,按照实际情况也不可能预见,故其在主观上没有罪过,事件的发生完全是因为意外事件所致。

8.答案:

(1)纪某14岁之前盗窃约7000余元财物不构成犯罪,因为纪某未满16周岁,没有达到盗窃罪的刑事责任年龄。

(2)纪某14岁生日那天的行为是抢劫行为。

但因为刑法规定的刑事责任年龄是按实足年龄,只有过了14、16周岁生日,从第二天起,才认为已满14、16周岁。

纪某实施抢劫行为时未满14周岁,不负刑事责任。

司考吧

(3)纪某偷开汽车并造成重大交通事故的行为是交通肇事行为,但纪某未满16周岁,根据法律规定,不负刑事责任。

(4)纪某偷开汽车并出卖的行为是盗窃行为,因其未满16周岁,根据法律规定,纪某不负刑事责任。

(5)因不满16周岁不予刑事处罚的,责令他的家长或者监护人加以管教;在必要的时候,也可以由政府收容教养

第三章排除犯罪性的行为

一、单选

1.李某与王某发生口角后,王某声称要把李某杀死,并去商店买了一把匕首,李怕王杀死自己,就在王从商店回来的路上,用猎枪打死了王,李某的行为属于()

A.正当防卫 B.防卫过当 C.故意犯罪 D.假想防卫

2.甲想杀乙,就故意向乙挑衅,乙被激怒,上前殴打甲时,甲掏出准备好的匕首将乙刺死,甲的行为是()

A.防卫过当 B.正当防卫 C.故意犯罪 D.假想防卫

3.甲乙二人发生争执,互相殴打,甲因身强力壮,几次将乙打倒,乙迫不得已,掏出匕手将甲刺成重伤,乙的行为是()

A.正当防卫 B.防卫过当 C.故意犯罪 D.紧急避险

4.防卫过当的主观罪过是()

A.过失 B.故意 C.既可以是直接故意、间接故意,也可以是过失 D.既可以是间接故意,也可以是过失

5.甲欲抢劫着便衣的警察乙的财物,将乙推倒在地,并抽出尖刀对准乙的脸上划了一刀,逼迫其交出钱财。

乙迫不得已掏出身上的手枪朝甲开了一枪,但由于甲躲闪很快而未受伤。

本案中,乙的行为是()

A.紧急避险 B.正当防卫 C.防卫过当 D.与正当防卫行为无关,因为乙的行为未造成甲的任何损害,所以对其行为不应当放在正当防卫问题中考虑

6.对避险过当的,应()处罚 A.从轻或减轻 B.减轻或免除 C.从轻、减轻或免除 D.从轻

7.王某为了躲避持刀抢劫犯张某的追赶,在一胡同拐弯处揣开一住户大门进入躲避,不幸将老太太撞倒在地,致其受重伤。

王某的行为属于() A.正当防卫 B.紧急避险 C.疏忽大意的过失犯罪 D.意外事件

8.甲持刀追杀乙,乙的朋友丙路过,用气枪打伤了甲,丙的行为是()

A.正当防卫 B.紧急避险 C.故意犯罪 D.防卫过当

9.正当防卫中的不法侵害已经开始,是指()

A.已经为实施侵害行为在进行准备工具、制造条件

B.已经着手实行侵害行为

C.已经造成危害结果

D.不法侵害的预备行为已经结束

10.赌博犯张某于某日在王某家赌博,王某将身边的8000元现金都输给了张某,王某十分气恼,向张某要回8000元现金,张不同意。

于是,王某就动手去抢,张某