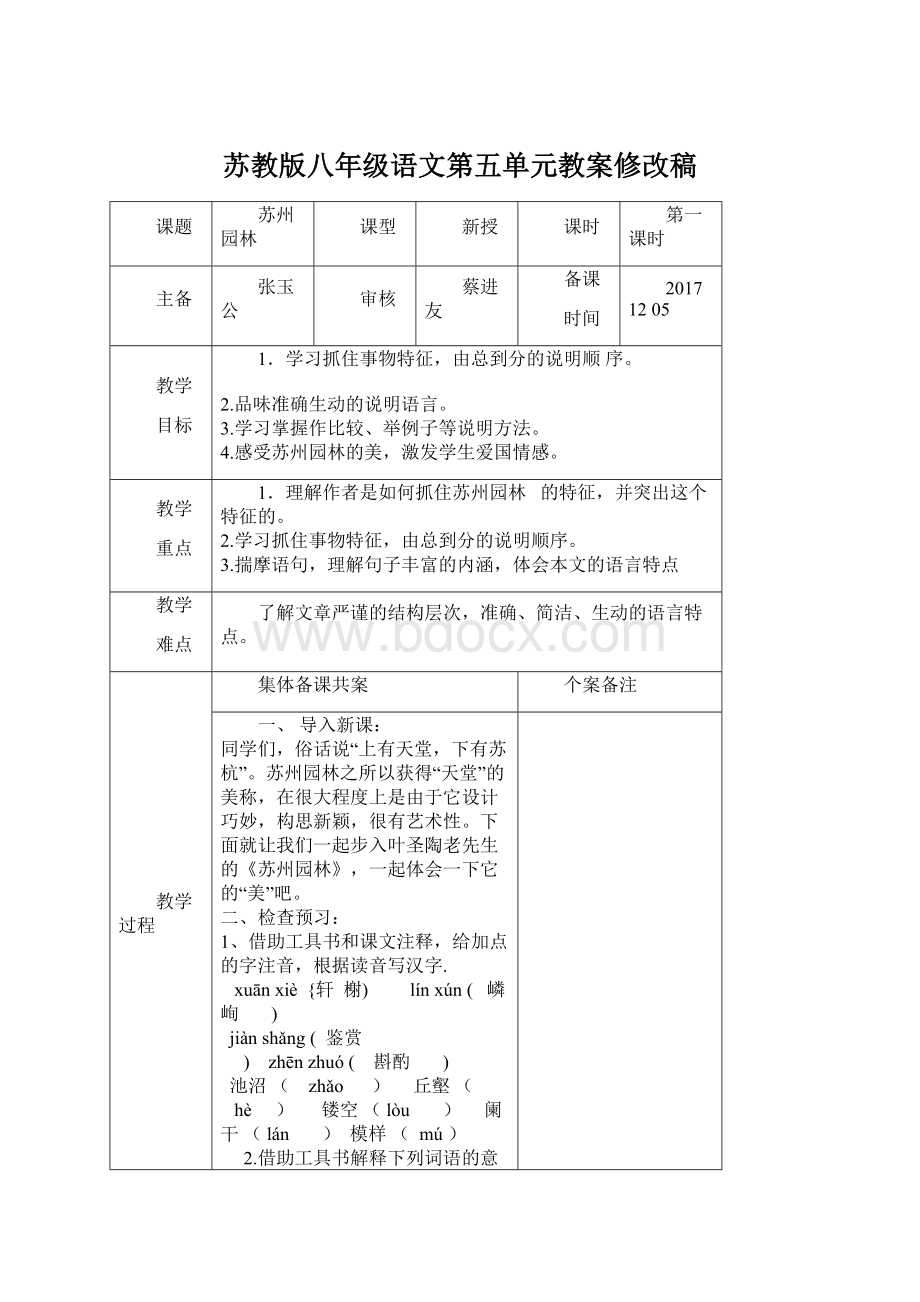

苏教版八年级语文第五单元教案修改稿.docx

《苏教版八年级语文第五单元教案修改稿.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《苏教版八年级语文第五单元教案修改稿.docx(34页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

苏教版八年级语文第五单元教案修改稿

课题

苏州园林

课型

新授

课时

第一课时

主备

张玉公

审核

蔡进友

备课

时间

20171205

教学

目标

1.学习抓住事物特征,由总到分的说明顺 序。

2.品味准确生动的说明语言。

3.学习掌握作比较、举例子等说明方法。

4.感受苏州园林的美,激发学生爱国情感。

教学

重点

1.理解作者是如何抓住苏州园林 的特征,并突出这个特征的。

2.学习抓住事物特征,由总到分的说明顺序。

3.揣摩语句,理解句子丰富的内涵,体会本文的语言特点

教学

难点

了解文章严谨的结构层次,准确、简洁、生动的语言特点。

教学过程

集体备课共案

个案备注

一、 导入新课:

同学们,俗话说“上有天堂,下有苏杭”。

苏州园林之所以获得“天堂”的美称,在很大程度上是由于它设计巧妙,构思新颖,很有艺术性。

下面就让我们一起步入叶圣陶老先生的《苏州园林》,一起体会一下它的“美”吧。

二、检查预习:

1、借助工具书和课文注释,给加点的字注音,根据读音写汉字.

xuān xiè {轩 榭) lín xún ( 嶙峋 )

jiàn shǎng ( 鉴赏 ) zhēn zhuó ( 斟酌 )

池沼 ( zhǎo ) 丘壑 ( hè ) 镂空 ( lòu ) 阑干 ( lán ) 模样 ( mú )

2.借助工具书解释下列词语的意思

因地制宜 :

根据个地不同的情况制定适宜的办法 。

自出心裁 :

出于自心的创造和裁断 。

标本:

这里指样本典范 》

败笔 :

写字中写的不好的一笔或绘画中画的不好的部 分。

嶙峋:

枯瘦的样子。

3.朗读课文,标记段落序号,了解大概内容,感受文章要点。

思考:

⑴本文的体裁是什么?

⑵文章主要介绍苏州园林的什么特点?

⑶从那些方面来具体介绍的?

4.把学习中遇到的问题、想法写在下面,课堂交流。

三、 自主合作学习

1、 朗读课文,自主完成

(1) 整体把握课文,划分结构层次,说出文章的结构特点,概括段落大意

(2) 精读第二段,找出苏州园林的共同特点,为了体现这个特点,设计者和匠师们都有哪些讲究?

这种追求是为了实现怎样的目的?

4、 小组合作,深入探究

(1) 课文的第3、4、5、6段内容与第2段是什么关系?

你能找出与这些关系照应的句子吗?

(2)课文第7、8、9段分别写了什么内容?

与中心有何关系

(3)划出文章的结构脉络,体会文章的说明顺序

(4)细读文章第4段,说出本段的说明中心及结构层次,体会说明顺序

四、 点拨讲解

1、学习方法指导:

抓住事物特征,采用由总到分的说明顺序,增强说明效果。

2、 板书设计

苏州园林

总:

概括说明苏州园林的地位及特点

分:

具体说明苏州园林的特征 讲究亭台轩榭的布局

图画美 (总说) 讲究假山池沼的配合 (分说) 大

讲究花草树木的映衬 局部

讲究近景远景的层次

角落图画美

门窗图案美 (分说) 小

屋瓦色彩美 细处

总:

总结全文

五、布置作业.

运用你从课文中学到的欣赏中国园林的知识,介绍你游玩过的一座园林。

提示:

①要注意园林各方面的布局是否妥当适宜,具体景物布置是否自然合理。

②注意抓住特点来写,运用恰当的说明方法和合理的表达方式。

板书设计

苏州园林

总:

概括说明苏州园林的地位及特点

分:

具体说明苏州园林的特征 讲究亭台轩榭的布局

图画美 (总说) 讲究假山池沼的配合 (分说) 大

讲究花草树木的映衬 局部

讲究近景远景的层次

角落图画美

门窗图案美 (分说) 小

屋瓦色彩美 细处

教学后记

课题

苏州园林

课型

新授

课时

第二课时

主备

张玉公

审核

蔡进友

备课

时间

20171205

教学

目标

1.学习抓住事物特征,由总到分的说明顺 序。

2.品味准确生动的说明语言。

3.学习掌握作比较、举例子等说明方法。

4.感受苏州园林的美,激发学生爱国情感。

教学

重点

1.理解作者是如何抓住苏州园林 的特征,并突出这个特征的。

2.学习抓住事物特征,由总到分的说明顺序。

3.揣摩语句,理解句子丰富的内涵,体会本文的语言特点

教学

难点

了解文章严谨的结构层次,准确、简洁、生动的语言特点。

教学过程

集体备课共案

个案备注

一、情景导入:

同学们,通过上节课的学习,我们已经初步感受到了苏州园林的美,这节课我们探究一下本文, 用怎么样的语言和手法来介绍苏州园林特征的。

二、自主合作学习 :

{1}、(范读开头两段)苏州园林的地位和特征

1、请对出“江南园林甲天下”的下联?

(苏州园林甲江南)

2、作者对苏州园林的总体印象是什么?

)作者是如何引出苏州园林的?

明确:

a、苏州园林是我国各地园林的标本,各地园林或多或少都受到苏州园林的影响。

标本地位决定了苏州园林值得鉴赏、不该错过,即:

窥苏州园林之一斑,见各地园林之全豹!

b、用作比较的方法,通过与其他地方的园林比较,说明苏州园林是各地园林的标本。

3、(苏园特征)苏州园林的设计理念是什么?

(凭什么能成为中国园林的标本?

)务必使游览者无论站在哪个点上,眼前总是一幅完美的图画。

4、(操作方法)如何体现出出入画的原则?

为了达到“完美的图画”的目的讲究亭台轩榭的布局,讲究假山池沼的配合,讲究花草树木的映衬,讲究近景远景的层次。

(12-21),把握重点部分脉络。

1、让我们一起走入苏州园林,欣赏下面苏园美景图片,说说在这些苏州园林的图画中你都看到了哪些景物?

看后的感觉如何?

2、同学的感受。

(学生自由发言,教师适当点评)

明确:

有亭台轩榭、有假山池沼、有花草树木、有镂窗廊子……

3、刚才同学们各抒已见,或云园林斗拱飞檐,仿佛鸟儿要振翅欲飞,十分生动;或云园林曲径通幽,有山重水复疑无路,柳暗花明又一村之感,下面老师谈谈我的感想。

明确:

或曲径通幽 ,或庭院幽深……倏忽间似乎深谙了其中的深味,转瞬间又无法洞悉其神韵,完完全全被苏园图画的完美、内涵的博大精深折服,却不能用言语表达!

4、下面请同学们以自己喜欢的方式仔细阅读课文中的三至六段,看看苏州园林在具体设计时是如何体现四个讲究的。

阅读要求:

⑴自由读,读准字音,掌握字形

⑵和邻座讨论,尝试画出你认为可以概括各段意思的中心句。

提问:

a、四个语段按照什么顺序,各语段间能否互换?

b、布局、配合、映衬和层次用的是否精准?

明确:

“亭台轩榭”是园林中的主要建筑,分布范围广,风格类型一致,用“布局”最能说明这类设置的全局性和整体性。

“池沼”在园林景色中主要起连通、映照、组织作用,平旷的图景或大小不一、相互关联的若干景点,用“配合”一词最为恰当。

“花草树木”美在千姿百态的形态组合和万紫千红的光色辉映,因而用“映衬”。

“近景远景”不是园中的单一的、某一类,而是同一方面的景色整体画面,所以说“层次”。

可见作者遣词很准确,贴切。

(三)详解重点段落,体会文章的语言美和画意美

1、请同学读第三段,思考

⑴苏州园林中亭台轩榭等建筑的布局和其他地方有何不同,为什么要这样?

(亭台轩榭等建筑的布局突出自然之趣,决不讲究对称。

)

⑵这一自然段写法上有什么特色?

明确:

作者运用比较和比喻的说明方法,使读者对苏州园林的布局特点有了明确的认识。

2、齐读第四段,试着给语段分层。

(精讲)

⑴苏园中是否都有假山和池沼,苏园主人造假山和池沼的原因是什么,遵循的是什么原则?

“人道我居城市里,我疑身在万山中” 怡情山水、置身山间,让人暂时“忘却”尘世的喧嚣、烦忧!

达到“ 叠山理水,虽由人作,宛自天开”!

的效果

⑵引导分析说明层次。

明确:

首先说明“假山的堆叠”是“一项艺术而不仅是技术”(艺术,指有创造美的方式方法;技术,指生产操作方面的技能),有“自然之趣”,能使游人“只觉得身在山间”。

其次写池沼。

先抓住关键,说明“大多引用活水”,然后从动静的配合上说明了苏州园林的池沼多姿多彩,各具匠心又有其共同特色。

通过对假山池沼的形象说明,让读者对苏州园林的山水既有画意又有诗意的特点留有深刻印象。

⑶以下有关我校水假山的资料,及《于园》中的语句各表明了什么?

“惠荫园水假山的堆叠技法是采用数十块重达几吨的太湖石,横卧互压互咬,合拢至中间,运用石拱桥的力学原理挑压堆砌而成,在我国园林中堪称孤例。

”

“瓜州诸园亭,俱以假山显,胎于石,娠于磊石之手,男女于琢磨搜剔之主人,至于园可无憾矣。

”

明确:

a、假山的堆叠可以说是一项艺术。

b、成功的假山不仅需要奇石和能工巧匠,也离不开园林主人的精心构思;自然界没有长得完全相同的真山,园林中也不应有堆叠得一模一样的假山。

一句话,假山的堆叠可以说是一项艺术,而不仅是技术。

⑷池沼的安排有何讲究?

池沼大都引用活水,池沼设计因地制宜,桥梁安排决不雷同,河岸边沿总是高低屈曲,任其自然.

3、指导学习第5自然段。

⑴自读这一段,苏州园林栽种和修剪树木应注意些什么?

注意高树与低树、落叶树与常绿树、季节不同的花树的相间映衬,栽种中式的藤萝、不栽西式宝塔样的松柏、阅兵式似的行道树。

⑵逐句分析:

第一句是中心句。

第二、三两句从正面概括说明栽种上“着眼于画意”,是空间上使高低树俯仰生姿,互相映衬;一是根据季节变化“花树相间”,达到四时不谢。

第四句从修剪和栽种方面说明“着眼画意”。

第五、六两句举例说明苏州园林树木的画意美。

4、讲析第6自然段

⑴在苏园里安排“镂空的花墙、无所依傍的廊子、一面大的镜子……”这样做想达到什么目的?

为了避免一览无遗、为了体现柳暗花明;为了增加景致的深度、层次和观赏点;为了给人“如在画中、美不胜收”的感觉。

⑵你能运用刚学到的知识,谈谈你对杜甫的诗句“窗含西岭千秋雪”的理解吗?

窗子本来是起阻隔作用的,可是推开窗户,西边的山岭,白雪皑皑,尽收眼底,反而别有洞天,是景外有景,景中有景……

(四)、略谈其他段落

1、完成或达到了四个讲究后苏州园林就可以成为处处完美了吗?

苏州园林大处十分讲究,是“一幅完美的图画”,小处也“不可忽视”,更进一步说明了苏州园林的“处处入画”。

2、苏州园林各个角落都注意画意美,门和窗简朴而别具匠心。

苏州园林的彩绘也“自出心裁”。

这几节是紧紧围绕“处处入画”的说明中心来说明的,而且巧妙地照应了第一段中“一切都要为构成完美的图画而存在,决不容许有欠美伤美的败笔”之句。

三、反馈和迁移

1、设计者和匠师们的设计是否达到了预期的完美的图画的效果,你能从文中找到例句证明吗?

(从游览者的角度来谈)

2、游览苏州园林有没有最佳观赏角度和观赏时间?

谈谈你的看法!

“游览者无论站在哪个点(角度)上,眼前总是一幅完美的图画。

”“一年四季不感到寂寞”

3、“鱼戏莲叶间”和“荷动知鱼散”这两句诗意境上有何不同,你更喜欢哪句?

)文章结尾叶老说“可以说的不止以上这些”的确,苏州园林值得我们了解的还有很多很多,介绍苏州园林的方法和思路也不会只有本文的一种。

它要我们亲身去体验、用心去品味、执画笔来描绘、写文章来赞美……

四、小结。

本文由总到分地说明了各具特色的苏州园林的共同特征-----使游览者无论站在哪个点(角度)上,眼前总是一幅完美的图画,表现了对苏州园林的赞美和眷恋之情。

五、作业。

板书设计

教学后记

课题

都市精灵

课型

新授

课时

一课时

主备

张玉公

审核

蔡进友

备课

时间

20171205

教学

目标

1.带着感情读透文章,把握作者的情感脉络;

2.抓住关键语句、语段,探究作者的观点成因和态度倾向,让学生了解现代某些都市的缺陷,明白“都市中人与鸟兽共处,才能优化生活质量”的道理,从而使学生更深地懂得环保的重要意义。

教学

重点

重点:

整合、梳理知识,感受“都市+精灵”的美和意义。

难点:

联系学生自己的周边环境,结合文章内容,思考当地现状的改善策略。

教学

难点

重点:

整合、梳理知识,感受“都市+精灵”的美和意义。

难点:

联系学生自己的周边环境,结合文章内容,思考当地现状的改善策略。

教学过程

集体备课共案

个案备注

(一)导入课文

同学们,你们对“与狼共舞”的画面有怎样的感受?

(恐怖、惊悚、难以想象等)但是,有一位作家就提出了具有现代意识的,听似荒诞却很漂亮的人居生活状态——“与狼共舞”的生活,里面充斥的是刺激或是和谐?

我们一起来走入这篇课文——《都市精灵》(板书)。

(二)简介作者

(三)整体感知全文

1.请学生查字典,理解“精灵”这个词的含义,并且思考:

文章中的“精

灵“指的是什么?

带着问题用自己喜欢的方式阅读全文,边读边划重点字词。

如:

嬉(xi)戏 围剿 驻足 栖息 荒诞 硕大

一抿 退避三舍 孤城寡人

读后明确:

“精灵”,原指反抗上天统治的“恶魔”,文中指都市里的小动物,强调了动物们的活泼可爱;也意在突出都市中动物们的稀少和珍贵。

2.师提问:

文中涉及到对哪些个都市的哪些小动物的描写?

作者对此各有

怎样不同的感情?

北京——以前:

麻雀、老鸹、燕子 “不可缺少的空中伙伴雕

现在:

喜鹊 “一景”

小松鼠 “一宝”

啄木鸟、百灵鸟、黄鹂、小黄雀

“一只或一双”、“幸事”

乌鸦 “孤独而寂寞”、“久违”

老鸹、燕子 “稀有'

麻雀 “构不成景致”、“可惜”

昆明——红嘴鸥 “羡慕”

上海—— 鸽子 “佩服”

旧金山—— 海兽、海鸟 “一大享受”

3.作者所描写的这些小动物的语句中,请学生描述自己感受最深的画面。

(学生各抒己见)

小结:

面对北京几十年来小动物愈益稀少的现状,作者感慨颇多,表示深深地不幸和惋惜,从而对拥有自己都市动物的昆明,美国等地赞叹、羡慕不已,同时也提出了作者自己的观点。

(四)理解作者的观点

1.提问:

请学生找出能表示作者观点的语句。

明确:

第6、11、12小节

2.齐读这三小节

3.学生思考:

根据这三小节的内容,你是如何理解作者的意思的?

参考答案:

――每座城市都需要作为自己标志和象征性的小动物,意在突出动物在城市中重要地位。

――人、鸟、鱼、兽必须友好共处,这能衡量人类意识的自觉程度和生活环境的优劣程度。

――动物们的退避三舍或渐渐灭绝,责任在于人类。

――对于一些城市而言,不能是只有人,没有动物,要“与狼共舞”。

4.让学生理解“与狼共舞”的含义,即“人与鱼、鸟、兽共存的和谐局面”。

思考:

怎样才能拥有这样的局面?

联系平时所了解的情况,谈谈看法。

——针对环境保护和保护动物的知识展开论述。

(五)总结全文

作者有感于某些现代都市连鸟雀也不见的实际情况,提出都市中人应与鱼、鸟、兽共处的观点,要优化生活环境、生活质量,唤醒每个人的环保意识和动物保护意识,并付诸于自己的实际行动中。

(六)赏析文中精彩语词、语句

1、 找出文中对比手法的运用

2、 请学生选择富有特色的语词、语句进行赏析。

如:

选择富于表现力的词语表现动物的状态:

“腾”、“抿”“射”、“钻”;

创造新词和借用旧词相结合:

“孤城寡人”、“与狼共舞”

语句富有韵律,节奏感、音乐性强:

“跳来跳去,飞来飞去,叫来叫去,非常活跃”

(七)拓展练习

作为一个新园区人,我们感叹于园区的经济发展和绿树成荫,但在取得巨大成绩的同时,我们也失去了一些东西,很明显的是,我们周围的动物,如鸟类也在慢慢地减少,甚至在园区的部分地方,看不到鸟的影子,对此,同学们,你们有何话说?

(学生发表自己的看法)

(八)课后练习

我们苏州是一个古老而又现代的文化城市,在国内享有盛誉,而且越来越受瞩目,但还没有城市自己的标志性动物,请你以信的形式,运用本文观点,向我们苏州市的市长反映意见,写一个300字左右的片段训练。

(九)播放《一个真实的故事》结束

板书设计

教学后记

课题

幽径悲剧

课型

新授

课时

一课时

主备

张玉公

审核

蔡进友

备课

时间

20171205

教学

目标

1.学习本文主要运用描写和议论抒情的表达方式。

2.理解文章揭露了令人无比痛心的愚氓灭美的现实,抒发了矢志不移地维护真、善、美的决心。

教学

重点

重点:

理解文章的中心意思

教学

难点

强烈的悲剧效果。

教学过程

集体备课共案

个案备注

一.导入。

人物有悲有喜,故事有悲有喜,一条小路还会有什么样的悲剧呢?

让我们一起去读一读季羡林的《幽径悲剧》,从中去感受这些吧。

二.初读课文,整体感知内容。

读前设问:

题目为“幽径悲剧”,可文章实际是在写幽径的悲剧吗?

请你根据课文的内容把课文题目“幽径悲剧”中的“幽径”换掉,你觉得换成哪个词语好?

为什么?

明确:

“藤萝”。

因为从全文的主要内容来看“悲剧”的主角是幽径中地位不同寻常的“藤萝”。

三.再(默)读课文,理清文章思路,感知文章结构。

设问1:

题目为“幽径悲剧”,那么文章的哪几节文字是在整体上写“幽径”呢?

明确:

1—6节文字。

设问2:

刚才同学们把题目中的“幽径”换成了“藤萝”,那么文章的哪几节文字是在写“藤萝”呢?

明确:

7—16节文字。

设问3:

那么文章的哪几节文字是在写“藤萝”的“悲剧”呢?

明确:

11——16节文字。

请同学们据此把文章分成三部分,研读每部分内容,各拟一个尽可能简洁的小标题。

第一部分(1—6) 幽径四季美景。

第二部分(7—10) 幽径藤萝之美。

第三部分(11—16) 藤萝悲剧。

四.研读课文第一部分(1—6)

设问:

这部分文字从两个方面写了幽径的美,是哪两个方面呢?

明确:

从历史方面写幽径自有来头,不可等闲视之。

从自然环境方面写幽径四季美景。

设问:

幽径之美,美在何时?

美在何处?

请找出这些景色描写的句子,反复朗读,用心体会。

明确:

美在四时,美在湖山。

设问:

美是需要人用心去体会的,你觉得文中哪些语句表明作者体会到了这美?

明确:

“人们仿佛是在绿雾中穿行”,“几乎让人不辨四时了”,“真能使懦者立怯者强,给人以无穷的感染力”,“人们置身其间,决不会感到冬天的萧索了”。

五.研读课文第二部分(7—10)

设问:

找出写藤萝之美的文字。

明确:

第8节的“它既无棚……颇有万绿丛中一点红的意味”。

从“盘曲而上”之形,“蓦地”扑鼻之香,“万绿丛中一点红”之色等几方面来写的。

设问:

美是需要人用心去体会的,你觉得文中哪些语句表明作者体会到了这美?

明确:

第7节的“在所有这些神奇的东西中,给我印象最深、让我最留恋难忘的是一株古藤萝”,第8节的第一句:

“根据我个人的评价,在众多的藤萝中,最有特色的还是幽径这一棵”,第8节的最后一句:

“直到此时,我才清晰地意识到这一棵古藤的存在,顾而乐之了”,第10节的“每到春天,……不足为外人道也”。

六.思考讨论悲剧效果产生的第一个原因。

设问:

文章写的是幽径、藤萝悲剧,却用大量笔墨写了幽径、藤萝,文章为什么这样安排呢?

提示:

悲剧就是对美的毁灭。

对幽径、藤萝写得越美,它们遭毁灭后造成的悲剧效果越强有力。

作者采用层层铺垫的手法来构思全篇,大有曲径通幽之趣。

七.研读第三部分文字,品味语言,感受、探究主题。

(一)我很想和同学们一起继续在美丽的幽径中去享受藤萝之美,可现实是残酷的,让我们看看在这里到底发生了什么?

读前设问:

在美丽的幽径中,藤萝身上发生了什么?

作者面对发生的一切有何感受?

明确:

藤萝被砍;作者对此感到痛苦、悲哀至极、害怕。

(二)品味描写藤萝被砍惨状的语言,明确悲剧效果产生的第二个原因。

设问:

老师曾经告诉大家“悲剧就是对美的毁灭”,我还想告诉大家“悲剧就是把美毁灭给人看”,请同学们找出展示藤萝被毁惨状的文字,认真朗读,体会其悲剧效果。

明确:

在文章的第11节:

①“古藤那一段原来凌空的虬干,忽然成了吊死鬼,下面被人砍断,只留上段悬在空中,在风中摇曳。

”

②“再抬头向上看,……还在绿叶丛中微笑。

”

③“它们仿佛成了失掉了母亲的孤儿,不久就会微笑不下去,连痛哭也没有地方了。

”

(三)品味描写“我”、抒发“我”的痛苦心情的句子,明确悲剧效果产生的第三个原因。

设问:

上面大家已经知道“悲剧就是对美的毁灭”,“悲剧就是把美毁灭给人看”,我还想告诉大家“悲剧的气氛会因为渲染而更为强烈”。

同美需要人感受一样,悲剧也是需要人感受的,本文就是通过对“我”的痛苦感受的反复渲染,来增强悲剧效果的。

请同学们找出渲染我痛苦感受的文字,认真朗读,体会其悲剧效果。

明确:

——对我走在断藤下的动作、肖像、心理的描写。

(13节)

——借助藤萝之嘴抒发内心的愤懑。

(14节)

——直接抒发自己的痛苦又无可奈何的心情。

(15节):

从“决不会……”、“偏偏……”两个排比修辞的角度分析。

板书设计

教学后记

课题

幽径悲剧

课型

新授

课时

二课时

主备

张玉公

审核

蔡进友

备课

时间

20171205

教学

目标

1、学习本文主要运用描写和议论抒情的表达方式。

2、理解文章揭露了令人无比痛心的愚氓灭美的现实,抒发了矢志不移地维护真、善、美的决心。

教学

重点

重点:

理解文章的中心意思

教学

难点

强烈的悲剧