大窑文化.docx

《大窑文化.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大窑文化.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

大窑文化

史前时期主要的北方民族文物与考古介绍

一、旧石器时代的大窑文化

中国北方地区旧石器时代((距今约250万年~距今约1万年))石器制造场。

在内蒙古自治区呼和浩特市东北33公里大窑村南的兔儿山、骆驼山和凤凰山3座山上。

面积约200万平方米。

1973年内蒙古自治区博物馆和文物工作队发现,1976~1983年进行过多次调查和发掘。

遗址延续的年代很长,地层剖面清楚,出土石器很有特点,代表一个新的旧石器文化,被命名为“大窑文化”。

它的发现在旧石器时代考古学上有重要意义,现建有大窑文物保管所,1988年中华人民共和国国务院公布为全国重点文物保护单位。

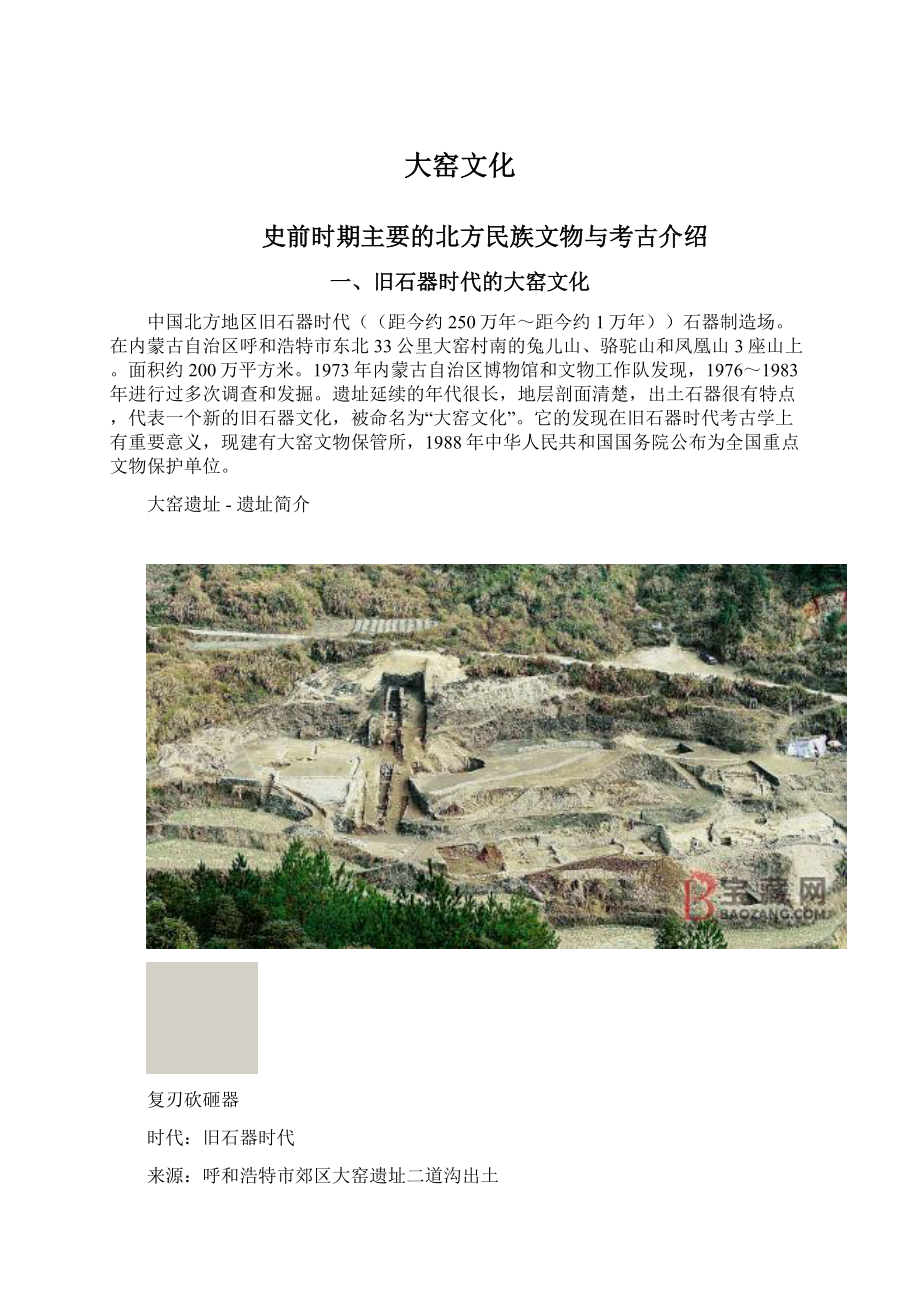

大窑遗址-遗址简介

复刃砍砸器

时代:

旧石器时代

来源:

呼和浩特市郊区大窑遗址二道沟出土

自然燧石块,根据形状,从纵轴方向,在两侧进行打击加工

大窑遗址遗迹

“大窑文化”遗址,1973年发现,大窑遗址地处大青山前的丘陵地带,包括旧石器时代早期和晚期的石器制作场各一处,其中早期的制作场位于村南的四道沟,晚期制作场在村南的二道沟,地质时代分别为中更新世和晚更新世。

大青山分布着由太古代花岗岩、花岗片麻岩和燧石构成的小山,其燧石质地坚韧、易击打成形,是制造石器最理想的原料。

从旧石器时代早期起,古代人类就陆续到这里开采石料,制成生产、生活用具。

在遗址范围内,人工打制石器及石料遍地散布。

1976年、1983年发掘,先后出土大量石器,主要有石核、石片、刮削器、尖状器、砍砸器、石锤、石球等,其中尤以刮削器、钻具、尖状器等为多。

根据古地磁、放射性碳素断代、石器型制等考古学测定等断代方法。

大窑遗址年代为距今70万年至1万年前,分旧石器时代早期、中期、晚期三个阶段。

依据石器类型,将晚期定名为“大窑文化”,这个时期的石制品种类多样,有石核、石片,多种砍咂器和刮削器,其中龟背形刮削器独具特色,是该文化的典型石器。

与人类同时期的其他哺乳动物有,肿骨鹿、真马、啮齿动物、鸵鸟、羚羊、原始牛、赤鹿、披毛犀、虎、古菱齿象等。

大窑遗址

1976年内蒙古博物馆首次对该遗址举行了考古发掘,从黄土层中发现了大量的石片、石器和少数赤鹿、普氏羚羊角的化石。

1978年10月又对其进行了第二次发掘。

在旧石器时代早期制作场出土了许多大型的燧石块,其周围密布着人工打制的石片、石渣、石块之类,石制品中典型的石片不多,成型的石器更少。

在一块大燧石的周围,发现3件石片,可以同燧石块复合到一起,它们显然是从大燧石上打下来的。

此外还发现了几件可以复合到一起的石片和石核。

在旧石器时代晚期制作场发现了很多典型的石片和石核,石器较少,制作石器所遗留的半成品和废品占绝大多数,反映出石器制作场遗物的特点。

石器类型简单,种类较少,只有砍斫器、尖状器和刮削器等几种。

刮削器数量最多,其中以龟背形刮削器较为特殊,其特点是器身的背部隆起如龟背,特别厚,背面一般经过初步加工,打掉棱角,与背部相对的一面,均为平面。

由于器身特别厚,以致刃部的夹角增大。

龟背形刮削器是这个石器制作场的典型器物,可用于剥兽皮、刮兽肉和加工皮革等。

大窑遗址的发现,对于研究中国旧石器的制作程序和工艺技术,提供了重要的实物资料。

大窑遗址-大窑文化

大窑文化遗址发现于1973年10月,当时考古工作者发现了石核、石片,石斧等387件,引起国内外许多专家学者的重视。

许多外国考古工作者也都相继来呼考察。

经1976年到1984年进一步的发掘和科学研究,经我国著名考古学家贾兰坡、裴文中和吕遵谔先生鉴定,肯定为旧石器时代早期的遗迹,是一石器制造场。

几位教授研究证明,这一遗址是国外罕见的旧石器时代的重要文化遗址,具有重要的科学价值。

大窑村南山坡是横亘在内蒙古西部的阴山山脉大青山南面的支脉,山下有溪涧流水,适宜于远古人类的居住。

山上盛产燧石(通称做打火石),远古的居民就用它来打制各种石器。

他们就地打制石器,使用过的石核和敲砸器等工具至今仍然随地可见,打击剥落下来的石片和石屑,以及未打制成功的半成品更是堆积如山,偶尔还可从地下堆积层中找到已经使用过的石器。

人们估计,远古人类的居地,应在附近的大青山麓,只是由于年代太久,地表变化太大,再也无法查找了。

它的发现,不仅为研究我国北方旧石器时代石器文化的分布和发展提供了极为重要的资料,同时也为研究我国文化发源提供了极为重要的科学论证资料。

长期以来,人们都认为人类发源于黄河流域,而北京周口店就是中华民族的摇篮。

由于大窑文化的发现,证明了北方阴山之南也已有原始人活动,他们与北京周口店人共存。

大窑文化遗址,在世界上目前也是独此一处,它的面积之大,出土文物之多,场面之宏观是少见的。

这一发现,对研究呼和浩特地区及祖国北疆古老经济,文化的发展以及研究民族起源都提供了新的史料和充分的证据。

一九七九年国家文化部命名为"大窑文化"。

1、参考《草原宝藏》第37页

二、旧石器时代晚期的河套人

参见内蒙古旧石器时代考古简史一文

概述

我国新人化石。

1922年在今内蒙古自治区伊克昭盟乌审旗萨拉乌苏河(蒙古语:

黄色的水,又名无定河或者红柳河)河岸砂层中发现。

地质年代属更新世晚期。

所发现的化石有左上侧门齿一枚。

齿的大小与现代人相似,齿冠结构具有原始特征。

1956年在该区域又发现顶骨化石一块和股骨一段。

“河套人”的体质特征接近于现代人,在人类的进化阶段属晚期智人(类生活在5万年前至1万年前的古人类)。

到目前为止,“河套人”文化遗址共发现人类化石、石器380多件,还有大量的更新世晚期的哺乳动物化石及鸟类化石。

遗址

“河套人”遗址,在中国乃至世界是考古学、体质人类学等领域均具有较大影响的一处旧石器时代晚期的文化遗址,对研究人类的进化过程和晚期智人的体质特征及旧石器晚期文化类型特征等有着十分重要的价值。

它是中国境内最早发现的旧石器时代遗存。

在未发现“河套人”以前,中国究竟有无旧石器时代遗存,一直是一个未解之谜。

“河套人”的发现,填补了中国旧石器时代考古的空白,掀开了中国古人类研究的帷幕。

同时,“河套人”作为具有丰厚积淀鄂尔多斯文化的人文始祖,对于研究历史悠久的鄂尔多斯文化的发展沿革有了追本溯源的科学依据,为进一步弘扬鄂尔多斯地区的民族文化具有不可替代的重要作用。

“河套人”文化遗址位于鄂尔多斯高原最南端的萨拉乌素河流域(今乌审旗河南乡境内)。

从上世纪20年代初以来,在内蒙古乌审旗大沟湾、宁夏灵武水洞沟、陕西靖边小桥畔一带,发现了古人类的额骨、顶骨、枕骨、单个门齿、下颌骨、椎骨等化石。

经古人类学家的研究,得出了这是三万五千年以前生活在鄂尔多斯的古人类化石的科学结论。

发现过程

萨拉乌苏遗址,是法国天主教神父、地质及古生物学家、北疆博物馆(天津自然博物馆前身)创办人桑志华(EmileLicent)20世纪20年代发现“河套人”的地方。

“河套人”的发现,拉开了中国乃至亚洲古人类学、旧石器时代考古学研究的帷幕。

此后,“北京人”“山顶洞人”相继被发现,使中国成为世界古人类四大进化链之一。

杨泽蒙说,继发现“河套人”之后,我国科学家多次对萨拉乌苏遗址进行了考古和地质考察。

截至目前,已发现至少10个较为集中的化石出土地点,分布在萨拉乌苏河沿岸约40公里的范围内。

共发现人类化石、石器等文化遗物600多件。

化石和石器

河套人的体质已接近现代人,牙齿的大小也与现代人相似,但头骨和股骨骨壁则较厚,齿冠结构具有原始特征。

河套人生活的时代距今大约5万至3.7万年。

是旧石器时代晚期的人类,属晚期智人。

河套人使用的石器只经过简单的捶击法加工,体积极小,主要为刮削器、钻具、尖状器和雕刻器。

同时期生存的动物有野马、普氏羚羊、原始牛等45种,现时多数已绝种。

生存年代

随着专家对鄂尔多斯“河套人”测年研究的不断深入,学术界对“河套人”生存年

河套人化石

代的认识渐趋一致。

董光荣,中国科学院寒区旱区环境与工程研究所研究员,他和中国地震局地震研究所专家伊功明等,近年来依据地层沉积相变化和绝对年代控制,并采用同位素热释光方法和同位素光释光方法,确定“河套人”生存的年代。

据杨泽蒙介绍,在过去很长一段时间内,学术界一直认为“河套人”生存于距今3.5万年左右的全末次冰期(玉木冰期)中某一暖期。

如今,随着专家对新的测年研究结果的确认,“河套人”生存年代提前。

20世纪60年代初,英国学者路易斯·利基在非洲的坦桑尼亚发现了一种命名为能人的化石人类,通过对能人、智人及现代人骨骼特征的综合分析,他认为能人是智人及现代人的直系祖先。

据杨泽蒙介绍,从解剖学上看,已发现的“河套人”化石的体质特征形态比尼安德特(人类进化阶段的早期智人代表)类型的人类化石更为接近现代人,属于人类进化史上的晚期智人阶段,可能是现代人类的直接祖先。

目前,古人类学中有关现代人起源的争论,主要集中在多地区进化学与出自非洲学说之间的对立,人类化石是直接证据。

随着萨拉乌苏遗址研究工作的进一步深入,不仅中国现代人究竟从

河套人考古

何起源这一难题有望破解,而且该人类集团中所特有的东西文化交流特性,也将有一个答案。

最新发现

1980年7月,内蒙古自治区南部鄂尔多斯高原萨拉乌苏河遗址发现了距今3万至6万年的9件“河套人”化石,此次获得的“河套人”化石之多,是半个世纪以来本地区历次发掘出土数量最大的,有头骨残片、下颌骨、肩胛骨、肱骨、股骨、腓骨等。

这些化石是中国科学院古脊椎动物与古人类研究所发现的。

萨拉乌苏河遗址位于鄂尔多斯高原最南端的萨拉乌苏河流域。

从这处遗址发现并享誉国内外的“河套人”化石,是远东地区发现最早的古人类化石。

“河套人”是中国旧石器时代的一种人类,是鄂尔多斯古人类的代名词,代表早期人类发展的较后阶段,这种古人类的遗骸化石和文化遗存首先发现于上世纪二十年代。

参加实地考察的科学工作者认为,“河套人”及其文化的新发现,为研究“河套人”的gan体质形态、在人类发展过程中的地位、划分对比华北地区更新世晚期地层、探讨古地理环境、研究鄂尔多斯沙漠的形成和演变,提供了丰富可靠的实物证据。

中国科学院兰州沙漠研究所、中国科学院古脊椎动物与人类研究所和地质所及甘肃省博物馆、内蒙古伊克昭盟(今鄂尔多斯市)文化工作站的专家,正在对萨拉乌苏河旧石器时代遗址进行研究。

三、金斯太洞旧石器时代贵遗址

简介

斯太洞穴,古人类居住遗址。

在京北锡林郭勒草原东北部乌珠穆沁草地。

距乌利亚斯太镇西一百公里许。

金斯太,蒙古语,意为头盔顶,因山顶形似盔顶而得名。

金斯太的洞穴遗址是一个草原先民延用极其久远的居住遗址。

洞穴宽16米、深24米。

其堆积层厚达5米,并分3层。

在最下层的堆积物中,考古人员发现了距今5至10万年的旧石器时代中晚期遗物,有石砧、石锤等工具,还有野马、披毛犀、野鹿和转角羚羊等动物的骨骼,并且它们已呈部分石化。

其中,野马的石化骨骼最多。

考古专家认为,这反映了当时生活在草原地区的原始先民,主要以猎取野马为生的生活状态。

在中层和上层的堆积物中,考古人员发现了距今3万年至3000年左右的文物遗存。

特别是在上层文化遗存中,出土了大批灰色和黑色的陶器碎片。

它们的主要器型有鬲、罐、杯和三足瓮等,均为手制,火候较低。

此外,还出土了少量的铜制品。

在中层文化遗存中,主要出土了大量细石器和一些骨制工具。

考古专家认为:

金斯太洞穴遗址的发现表明,至少在一万年以前,内蒙古锡林郭勒大草原上就有人类居祝它对于研究内蒙古草原古代文化的产生与发展,研究中国北方古人类生活环境和北方少数民族的迁徙、生产方式的演变以及北方地区畜牧业的起源,都有重大的价值。

2001年5-8月,内蒙古文物考古研究所、吉林大学人文学院考古学系与锡林郭勒盟文物站和东乌珠穆沁旗文物管理所等单位联合对东乌旗的金斯太洞穴遗址进行了第二次发掘清理(第一次发掘情况见《中国文物报》2000年9月17日第一版)。

洞穴内的堆积大致可以分为三个大的层位。

出土有旧石器时代中期和晚期石器、动物骨骼、旧石器时代晚期石器及晚近阶段的陶器残片、铜器(残)若干及细石器、骨器等。

今年主要对洞穴内部的地层堆积进行了较大面积的清理,两年清理的总面积约占洞穴内堆积的85%。

洞穴的堆积物非常丰富,分10个大的基础层位,每层又分若干亚层,由早及晚大致可以分为三个大阶段。

最底部是棕色砂土层,中部是黄色砂土层堆积,上部是灰黑色土层。

最底部地层出土的石器,个体偏大,制作粗糙,使用痕迹多不甚明显,具有较强的原始性,种类有尖状器、石砧、石锤和砍砸器、石片、石核等,石料多是当地的硅质灰岩,打制方法多是直接打击法,既用砸击法,也有锤击法,基本上是单面修理。

与石器伴出的动物骨骼化石很少,主要是野马的化石残片。

有的骨头上有人工砍砸痕迹。

在该文化层中发现了少量的灰烬遗存,说明当时人类可能已经开始用火。

中部的堆积出土大量的石制品,石器大小适中,大型石器相对较少。

从类型上看,以石片类的刮削器最为常见,还有尖状器、石核、雕刻器、砍砸器等。

制作方法上多样化,既有直接打击法,也有间接打击法,既用碰砧法,又用砸击法和锤击法,既有单向加工法,又有错向和双向加工法。

石料选材主要有脉石英、硅质灰岩、蛋白石、水晶、玛瑙等。

经对周围环境的调查发现,石料均来自以洞穴为中心的5公里半径的地域内。

这表明,当时人们对原料性质的认识有所提高,尽可能“择优录用”。

与石器制品伴出的动物群有野马、披毛犀、鹿、野牛、转角羚羊、骆驼等,其中已绝灭的动物种属占相当大的比例,野马的数量占绝大多数,披毛犀的数量亦不在少数,没有完整的动物遗骸,均是骨骼残片,多四肢骨,骨骼上多有砍、砸之痕迹。

在该文化层中有相当数量的细石器,种类有石叶、刮削器等。

上部的堆积非常薄,出土遗物种类有陶器、骨器、铜器、玉饰品、细石器及大量动物骨骼等。

陶器均为夹砂陶,灰陶、黑陶居多。

在对洞口外的石墙解剖中发现,石墙含有洞穴内上部堆积的陶器残片,因此石墙的年代当不早于金斯太洞穴上部遗存之年代。

根据出土的遗物、地层特征及伴生的动物群,推断中部堆积属旧石器时代晚期遗存,距今约3—1万年;上部的年代约相当于商代遗存,距今3500年左右。

至于最下部的堆积,根据器物的原始性,推测可能属旧石器时代中期晚段遗存。

最底部与周口店第15地点有相似之处。

总之,金斯太洞穴遗址文化层之厚,出土的遗物种类之多,时间跨度之长,在同类遗址中实为罕见,经过对中下部地层动物群的初步研究发现,动物群始终反映着大陆性温带干旱半干旱草原环境为主的特征,具有典型的区域性,这对研究内蒙古高原东部及大兴安岭西麓古代自然地理环境,揭示不同时期文化、经济形态与环境之间的内在联系,提供了极其珍贵的材料。

处于农业向畜牧业转化的商代遗存的发现,对于研究当地青铜时代文化内涵以及北方地区畜牧业的起源都有着十分重大的学术价值。