学年高中地理 第一单元 环境与环境问题 11 人类环境教案 鲁教版选修6doc.docx

《学年高中地理 第一单元 环境与环境问题 11 人类环境教案 鲁教版选修6doc.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学年高中地理 第一单元 环境与环境问题 11 人类环境教案 鲁教版选修6doc.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

学年高中地理第一单元环境与环境问题11人类环境教案鲁教版选修6doc

2019-2020学年高中地理第一单元环境与环境问题1.1人类环境教案鲁教版选修6

【课程标准要求】

标准

活动建议

●举例说明人类与环境的相互关系,形成正确的环境伦理观。

●组织一次环保实践活动,如参观自然保护区、生态农业园区、清洁生产工厂、污水处理厂等,写一篇观后感。

【设计思路】

人地关系是贯穿高中地理教材的一条主线,自然资源、人地关系思想的演变等知识人地关系思想的演变等知识已经在必修一和必修三的教材中学习过,但系统性不够。

本课的内容要求将分散型的知识通过复习与串联讲解上升到系统性知识的层面,其认知过程应该利用案例分析,通过理论联系实际,让学生理解概念的内涵。

从教学方法看,本课可以灵活运用问题导学法、案例分析法、合作讨论法等多种方法组织教学活动,使学生在充满生机的探究性活动中掌握学习目标。

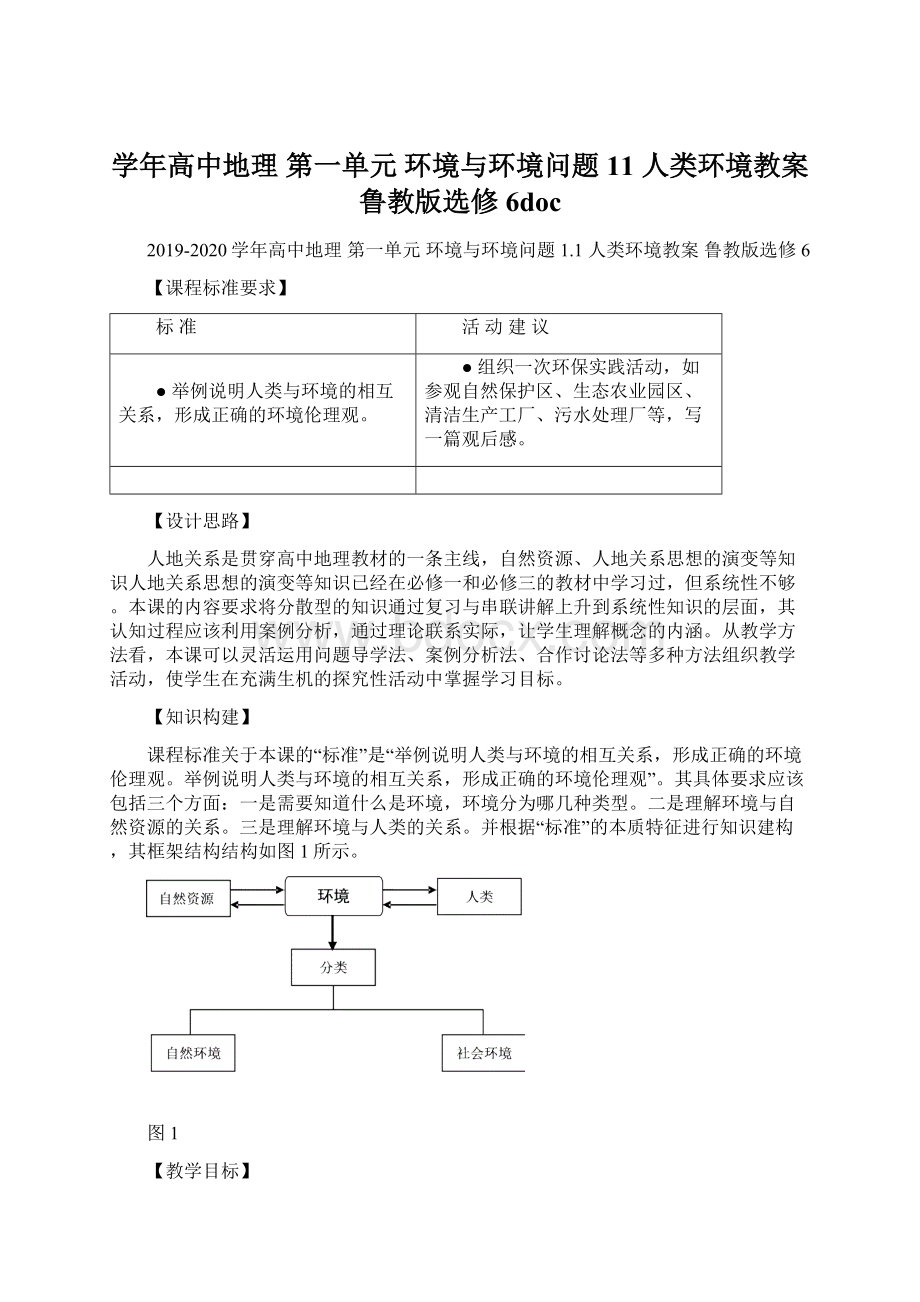

【知识构建】

课程标准关于本课的“标准”是“举例说明人类与环境的相互关系,形成正确的环境伦理观。

举例说明人类与环境的相互关系,形成正确的环境伦理观”。

其具体要求应该包括三个方面:

一是需要知道什么是环境,环境分为哪几种类型。

二是理解环境与自然资源的关系。

三是理解环境与人类的关系。

并根据“标准”的本质特征进行知识建构,其框架结构结构如图1所示。

图1

【教学目标】

1.说出环境的概念及分类,举例说明环境与资源的相互关系。

2.通过分析人类发展四个阶段的人地关系,树立正确的环境伦理观。

3.通过对环境与资源、环境与人类之间相互关系的探讨,培养辩证思维能力。

【重难点分析】

依据课程标准,可将本课的教学重点确定为“环境与人类的关系”。

本课重点可以从两方面进行理解:

一是通过复习“人地关系思想的历史演变”,说明人类与环境的关系是随着生产力的发展而不断变化的;二是通过分析“人类与环境相互关系示意图”,让学生从原理上深刻理解人类与环境的相互关系。

【课前准备】

提前三天布置学生考察学校周围的环境,分析哪些属于自然环境,哪些属于社会环境,它们之间有什么有什么区别和联系?

课前做好学习小组的组建与分工工作。

建议每个小组以4-6人为宜,每个小组成员在教室中的座位邻近,可以随时集中起来围坐在一起。

每个小组确定1名小组长,1名记录员,1名发言人,1名纪检员。

提前为每个小组打印好“小组合作学习研讨过程记录表”(如表1所示),以便在讨论过程中及时记录学习情况。

表1 小组合作学习研讨过程记录

姓名

在小组中的职责

发言次数

个人观点

×××

【课堂活动设计】

第一部分:

新课导入设计

教学

内容

教师活动

学生活动

设计意图

学情

诊断

调查:

关于人类环境的概况,你已经掌握的知识点有哪些?

你的疑问有哪些?

学生回答。

了解学生已有的关于人类环境的认知基础及差异表现;了解学生预习情况与学习需求;合理调整教学计划。

学习

目标

展示

投影学习目标,要求说出关键词。

①朗读学习目标;

②迅速说出关键词

明确目标,提高学生的有意注意。

第二部分:

新授内容设计

活动建议1:

比较自然环境与社会环境之间的区别与联系

表1:

自然环境与社会环境的区别与联系

区别

举例

联系

自然环境

社会环境

教学

内容

教师活动

学生活动

设计意图

环境及其分类

①展示导学问题:

什么是环境?

环境可以分为哪两种类型,它们之间有什么联系和区别?

②课前研究性学习成果展示:

学校周围的环境,分析哪些属于自然环境,哪些属于社会环境?

③倾听学生回答,引导同学们对回答者的观点作出正确评判。

①学生自学、相互讨论,然后汇报学习成果。

分析数据,作出回答。

②学生汇报研究性学习成果

通过比较法和案例法加深对概念理解的深刻性。

[内容解析]环境是指围绕着人类的空间,以及其中可以直接、间接影响人类生活和发展的各种自然因素和社会因素的总体。

分为自然环境和社会环境。

自然环境:

由地球上的各种自然要素组成。

社会环境:

指人类根据生活与生产需要,对自然环境进行加工改造后的环境。

自然环境和社会环境是两个既有联系,又有区别的概念。

(1)联系:

自然环境和社会环境都是人类环境的组成部分,都是人类生存和发展的物质基础和必要条件。

自然环境是社会环境的基础,社会环境是在自然环境的基础上形成的。

(2)区别:

首先,两者受人类干预的程度不同。

自然环境受人类的影响小,其景观特征基本保留自然面貌,其中物质的交换、迁移、转化,能量、信息的传递,物种的演化,都基本上按自然规律进行;社会环境则在人类活动的强烈影响下,其景观特征发生了明显的变化,其中的物质交换、迁移、转化,能量、信息的传递等都发生了重大变化。

其次,自然环境和社会环境范围大小及其变化趋势不同。

自然环境如某些原始森林地区,人迹罕至的荒漠、冰原地区,大洋中心区等,随着人类活动范围的扩大其范围日益缩小;而社会环境如种植园、城市、工业区等,其范围日趋扩大。

考察学校周围的环境,应全面具体,内容除楼房、道路、操场、绿地等设施之外,还应把阳光、空气等自然要素包括在内。

区别它们属于自然环境还是社会环境,应结合概念,以及它们之间的区别和联系分析。

探究活动2:

将下列地理事物与所属的类型连线。

教学

内容

教师活动

学生活动

设计意图

自然环境与社会环境区别的应用

①投影连线题。

②展示导学问题:

你判断这些地理事物所属环境类型并说明理由是什么?

③组织评议活动,让不同观点者发表看法,教师进行评价。

①阅读表4连线题,进行思考与判断,可以与旁边的同学小声讨论。

②在自己的学案上将线连起来。

③学生展示自己的判断结论,并说出理由。

通过连线题当堂巩固所学的知识

[参考答案]

探究活动3:

开展小组合作学习,研讨环境与自然资源的关系。

教学

内容

教师活动

学生活动

设计意图

环境与自然资源的关系

①展示导学问题:

(1)回忆必修一相关内容,分析自然资源的特点。

A.什么是自然资源?

如何分类?

B.依据自然资源的含义,判断下列物质是否属于自然资源。

钢铁()、水稻()、闪电()、台风()、

天然气()、焦炭()、煤炭()、土壤()

C.各类自然资源有哪些共性的特征?

D.分别说出可再生资源和非可再生资源的分布规律及其影响因素。

(2)读课本相关文字及图片,简要概述环境与自然资源的关系。

②对学生的学习进程进行及时指导。

③对交流的成果组织评议,最后给予准确评价。

①小组内每一位成员先自主学习,思考教师提出的导学问题。

②小组内交流,讨论,提出新的疑问。

讨论过程中记录员及时填写“小组合作学习研讨过程记录表”,如表1所示。

③小组组长整合每个成员的个人观点。

④小组发言人交流小组成果,其他组可提出补充意见,发言人回答其他组成员的质疑。

通过小组合作学习,了解自然资源的特点,掌握环境与自然资源的关系,并培养协作能力。

[内容解析]自然资源是指存在于自然界中,在一定的经济技术条件下,能够被人类利用的物质和能量。

教学中需要强调:

作为自然资源需要同时具有自然属性和经济属性。

环境与自然资源的关系有:

①都是人类赖以生存和发展的必要条件;②环境影响资源的类型以及利用状况;③自然资源开发对环境产生巨大影响。

教学中需要强调:

人类在利用自然资源的过程中,要充分考虑环境因素;保护自然资源是保护环境的重要手段和基本内容之一。

探究活动4:

自学P5-6《知识窗》,理解环境与生态系统的关系。

教学

内容

教师活动

学生活动

设计意图

环境与生态系统

①展示导学问题:

(1)什么是生物环境?

什么是非生物环境?

什么是生态系统?

城市可视作生态系统吗?

(2)简要概述环境与生态系统的关系。

(3)城市绿地的作用是什么?

②与学生对话,通过案例帮助学生对知识的理解。

①通过自学和相互讨论,完成导学问题。

②对自学过程中产生的新问题进行质疑。

本内容比较简单,且不是课标上的内容,所以采用自学与质疑相结合的方法让学生了解环境与生态系统的关系。

[内容解析]任何生物都生活在环境中,生物对环境具有指示作用和改造作用,生态系统具有调控能力。

环境与生态系统的关系,可以概括为三点:

①环境影响着生物的生物的生理过程、形态构造和地理分布;②生物对环境具有指示作用;③生物对环境产生明显的改造作用。

探究活动5:

完成P6《活动》,进一步理解环境与自然资源的关系。

教学

内容

教师活动

学生活动

设计意图

案例分析

①展示导学问题:

(1)白云鄂博的稀土矿开发,对地理环境产生了哪些影响?

(2)说说在开发利用自然资源时,应如何保护环境。

②与学生对话,帮助学生对知识的理解。

①通过自学和相互讨论,完成导学问题。

②对自学过程中产生的新问题进行质疑。

通过案例分析,加深学生对环境与自然资源的关系的理解,同时初步落实课标“举例说明人类与环境的相互关系”的要求。

探究活动6:

开展小组合作学习,研讨环境与人类的关系。

教学

内容

教师活动

学生活动

设计意图

环境与人类的关系

①展示导学问题:

(1)回忆必修三相关“人地关系思想的历史演变”的内容,把下列字母填入方框内,并且用图示法记忆不同历史阶段人类与环境的关系。

A、征服自然B、利用自然

C、崇拜自然D、环境问题尖锐

E、环境有所破坏F、环境制约人类

(2)读课本相关文字及图2,概述环境与人类的关系。

②对学生的学习进程进行及时指导。

③对交流的成果组织评议,最后给予准确评价。

①小组内每一位成员先自主学习,思考教师提出的导学问题。

②小组内交流,讨论,提出新的疑问。

讨论过程中记录员及时填写“小组合作学习研讨过程记录表”,如表1所示。

③小组组长整合每个成员的个人观点。

④小组发言人交流小组成果,其他组可提出补充意见,发言人回答其他组成员的质疑。

通过小组合作学习,掌握环境与人类的关系,并培养协作能力。

[内容解析]人类与环境的关系随着生产力发展而不断演变。

人类对环境已经历了依赖、顺应和掠夺阶段,尤其是人类进入工业社会后与环境的关系越来越不协调、矛盾日益尖锐,因此,寻求人类与环境协调发展显得尤为必要和紧迫。

指导学生读课本相关文字及图片,分析环境与人类的关系。

为了让学生深入理解人类与环境相互关系示意图。

将教材中的图上的箭头标上数字(如图2),并设计以下问题让学生进行合作学习:

(1)图中内圆表示占有一定空间的____________,内、外圆之间的空间表示人类社会周围的_____________。

(2)箭头1、2表示人类通过________________活动从环境中获取________________。

图2

(3)箭头3、4代表人类将新陈代谢和消费活动的产物,以________________的形式排放到_____________中去。

(4)箭头5、6表示人类通过_________活动和________活动对环境产生影响,这种影响包括两方面:

一是遵循自然规律,合理利用自然资源,使环境得到保护和改善;二是人类向环境_________资源的速度超过了资源本身及其替代品的_________速度,或者向环境_________废弃物的数量超过了环境的_________速度,使环境质量下降、恶化。

(5)箭头7、8表示环境把它所受到的人类的影响反过来作用于人类本身,叫做_________作用,一种是良性的(正反馈),将使人类获得可持续发展;一种是恶性的(负反馈),会产生影响人类生产、生活和健康,甚至危及人类生存的环境问题。

第三部分:

课堂总结设计

教学

内容

教师活动

学生活动

设计意图

课堂总结

①设问:

同学们回顾一下,今天我们学到了什么?

有哪些收获?

②总结:

环境与人类的关系是重点。

两位学生总结所学知识,师生点评

了解学习目标的达成情况,系统地梳理知识体系。

【典型例题】

1.图3为“人类与自然的关系图”,读图回答下列问题。

图3

人类文明中发生了三次转换,形成四个时期,每个时期文明结构不同。

图中坐标横轴为社会生产力结构,纵轴为社会生产力水平。

横轴分别表示:

原始社会时期为农业与狩猎采集劳动力之比,农业社会时期为狩猎采集与农业劳动力之比,工业社会时期为工业与农业劳动力之比,知识社会时期为工农业与知识产业劳动力之比。

圆圈代表工具制造革命、农业革命、工业革命和知识革命(包含信息革命和生态革命)等。

(1)根据材料,关于人类与环境的关系,判断正确的是( )

A.人地关系是不可能和谐的

B.农业社会时期人地关系最和谐

C.人类一直在努力使人地和谐

D.知识社会和原始社会人地关系较为和谐

(2)原始社会时期,人类对环境的破坏__________,人地关系是__________;农业社会时期,环境问题开始__________,人地关系开始不和谐;工业社会时期,环境问题开始________;知识社会时期,人类开始重新认识人地关系,努力使其和谐发展。

(3)为了使人类长期稳定发展下去,必须走________的道路。

解题指导:

完成本题需要读懂图的结构,解题的关键是要从图中获取信息,了解人类对自然的态度大致经历了听天由命、大规模改造自然、先污染破坏后补救治理、谋求可持续发展四个阶段。

即:

(1)采猎文明:

时间:

公元前200万年至前1万年;对自然态度:

依赖自然(畏惧、崇拜自然);环境问题:

部分生物资源遭到破坏;人类行为:

听天由命。

(2)农业文明:

时间:

公元前1万年至18世纪;对自然态度:

改造自然;环境问题:

少数地区的区域性问题;人类行为:

开始大规模改造自然。

(3)工业文明:

时间:

公元18世纪至20世纪末;对自然态度:

征服自然;环境问题:

区域性问题蔓延到全球;人类行为:

事后的环境保护补救措施。

(4)后工业文明:

时间:

20世纪末以后;对自然态度:

善待自然;环境问题:

全球性环境问题亟待解决;人类行为:

谋求可持续发展。

参考答案:

(1)D

(2)较小 基本和谐 显现(加剧) 恶化 (3)可持续发展

2.读“人类社会与环境的相关模式图”,回答下列问题。

图4

(1)圈层Ⅰ代表__________;圈层Ⅱ代表__________。

(2)A表示人类的生存和发展需要从环境中获取________和__________;B表示人类新陈代谢和消费活动产生的________又要排放到环境中去。

(3)C表示__________作用于环境;D表示环境也会把它受到的影响________作用于人类。

(4)人类与环境的关系中,当人类向环境__________的速度超过资源本身及其替代品的__________速度,或者向环境____________的数量超过了环境的自净能力时,就会出现环境问题。

解题指导:

人类社会是在与环境密切联系、互相制约、互相影响中不断向前发展的。

如果人类生产活动符合自然规律,对资源合理开发利用,则环境质量不断改善、环境造福于人类,形成人类与环境之间的良性循环;如果人类活动违背自然规律,滥采滥用自然资源,任意排放有害物质,则环境质量会不断下降产生种种环境问题。

完成本题的关键是能够看出本图与教材上的图在箭头标注上的区别。

教材用图示法阐释人类与环境的关系如下图所示:

(1)内外圆相互嵌套展示人类存在于环境之中,是环境的组成部分。

(2)箭头①指人类通过生产活动,从环境中获取物质和能量。

(3)箭头②指人类将新陈代谢和消费活动的产物,以废弃物的形式排放到环境中去。

(4)箭头③、④指人类通过生活和生产活动对环境产生影响。

这种影响包括两方面:

一是遵循自然规律,合理利用资源,使环境得到保护和改善;二是人类向环境索取资源的速度超过了环境的供给能力,排放废弃物的数量超过了环境的自净能力,使环境质量下降、恶化。

(5)箭头⑤、⑥指环境把它所受到的人类的影响,反过来作用于人类本身。

这种反作用,有的是良性的,将使人类获得可持续发展;有的是恶性的,会产生影响人类生产、生活和健康,甚至危及人类生存的环境问题。

参考答案:

(1)人类社会 环境

(2)物质 能量 废弃物(3)人类 反 (4)索取资源 再生 排放废弃物

【重点图像】“人类与环境的关系”示意图

【读图解析】

(1)人类离不开环境:

一方面,人类的生存和发展要占据一定的空间;人类为了生存和活动,必须从环境中获取物质和能量,即图中①所示。

另一方面,人类的新陈代谢和消费活动(包括生产消费和生活消费)的产物要排放到环境中,即图中④所示。

(2)环境的反馈作用:

一方面,环境不断受到人类生产活动的影响,即图中②所示;人类通过生活和生产活动对环境产生影响。

这种影响包括两个方面,一是遵自然规律,合理利用资源,使环境得到保护和改善;二是人类向环境索取资源的速度超过了资源本身或替代品的再生速度,或者向环境排放废弃物的数量超过了环境的自净能力,使环境质量下降。

另一方面,环境受到影响后,对人类社会具有反馈作用,即图中③所示;环境把它所受到的影响,反过来作用于人类本身。

这种反作用,一种是良性的,可使人类与环境得到协调发展,一种是恶性的,会影响人类生产、生活和健康,甚至威及人类生存。

(3)人类与环境是相互影响、相互制约、相互依存的对立统一关系。

【拓展知识】

植物对环境的指示作用

植物的生活和分布深受所在地方环境条件的制约,所以有什么样的环境就可能有相应的植物种类分布。

环境在空间上发生变化,植物种类随着发生变化。

反之,见到某种植物出现,就可以据此推断它所在地方的环境性质,这种作用叫做植物(对环境)的指示作用。

指示植物(indicativeplant):

一定区域范围内能指示生长环境或某些环境条件的植物种、属或群落。

指示植物与被指示对象之间在全部分布区内保持联系的称为普遍指示植物;只在分布区的一定地区内保持联系的则称为地方指示植物。

地方指示植物在数量上远远多于普遍指示植物。

按指示对象可分为:

①土壤指示植物。

用植被来鉴别土壤性质的植物。

如:

铁芒箕为酸性土的指示植物;柏木为石灰性土壤的指示植物;多种碱蓬是强盐渍化土壤的指示植物;葎草是富氮土壤的指示植物;那杜草是粘重土壤的指示植物。

②气候指示植物。

如椰子的开花是热带气候的标志。

③矿物指示植物。

如海洲香薷是铜矿脉的指示植物。

④环境污染指示植物。

如唐菖蒲的叶片边缘和尖端出现淡黄色片状伤斑,则说明空气中存在氟化氢污染。

⑤潜水指示植物。

可指示潜水埋藏的深度、水质及矿化度。

如:

柳属是淡潜水的指示植物;骆驼刺为微咸潜水土壤的指示植物。

此外,植物的某些特征,如花的颜色、生态类群、年轮、畸形变异、化学成分等也具有指示某种生态条件的意义。

【教学反思】略