青岛版小学三年级下册科学教案1.docx

《青岛版小学三年级下册科学教案1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《青岛版小学三年级下册科学教案1.docx(38页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

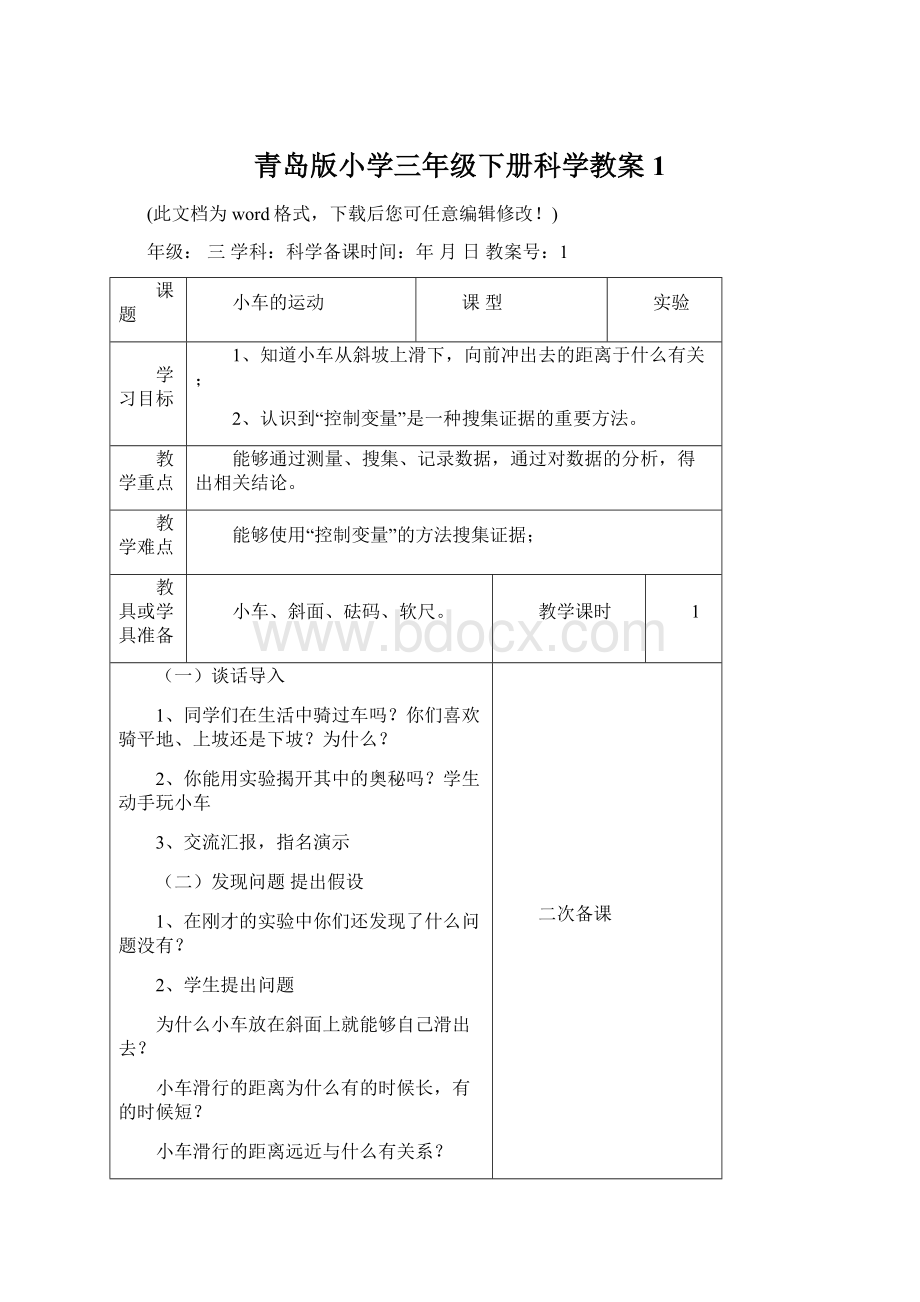

青岛版小学三年级下册科学教案1

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!

)

年级:

三学科:

科学备课时间:

年月日教案号:

1

课题

小车的运动

课型

实验

学习目标

1、知道小车从斜坡上滑下,向前冲出去的距离于什么有关;

2、认识到“控制变量”是一种搜集证据的重要方法。

教学重点

能够通过测量、搜集、记录数据,通过对数据的分析,得出相关结论。

教学难点

能够使用“控制变量”的方法搜集证据;

教具或学具准备

小车、斜面、砝码、软尺。

教学课时

1

(一)谈话导入

1、同学们在生活中骑过车吗?

你们喜欢骑平地、上坡还是下坡?

为什么?

2、你能用实验揭开其中的奥秘吗?

学生动手玩小车

3、交流汇报,指名演示

(二)发现问题提出假设

1、在刚才的实验中你们还发现了什么问题没有?

2、学生提出问题

为什么小车放在斜面上就能够自己滑出去?

小车滑行的距离为什么有的时候长,有的时候短?

小车滑行的距离远近与什么有关系?

3、选择研究的问题:

小车从斜坡上冲下来,向前冲出去的距离长短与什么有关?

4、提出假设:

提出了问题,我们可以对问题进行一定的假设,你认为小车从斜坡上滑下来冲出去的距离长短与什么有关呢?

可以先讨论一下,然后大胆说出你的假设,即使错了也没有什么,毕竟这只是一个假设!

5、讨论汇报:

与风向有关、与坡度有关、与自重有关、与外型有关、与摆放的位置有关、与车轮大小有关等各种假设。

6、刚才同学们提出了这么多的假设,老师真的很佩服你们!

这些条件都有可能对小车滑行的距离产生影响。

如果想知道自己的假设是否正确,接下来需要干什么?

7、指名发言

8、如果这些假设都要我们现在全部证明的话,可能时间来不及,怎么办?

9、选择其中的一个或者是几个假设进行研究

我们就来看看同学们都对哪些假设比较感兴趣,同时又要能够便于我们今天在课堂上进行研究。

你们小组愿意研究哪一个问题可以先商量一下,然后把你们的意见告诉我!

10、学生汇报并选择

(三)设计计划,实验验证

1、我们的假设究竟成立不成立?

需要设计一个实验来验证这

二次备课

个假设。

小组讨论:

(1)在实验中,需要改变的条件是什么?

(2)保持不变的条件是什么?

(3)你们小组准备怎样进行实验,小组讨论实验操作的计划。

2、小组汇报,教师提出注意点

实验必须要多做几次,一次实验可能还不能说明问题。

在实验的过程中分工要明确。

谁记录,谁测量、谁实验。

在测量小车滑出去的距离的时候,要有一个标准,斜面的下端到小车尾部的距离才是小车滑出去的距离。

小车要让它自己停下来,不能用手去阻挡小车的运动。

小车从斜面上滑下来的时候不能用力去推,应该让它自由滑下来。

3、学生分组进行实验,并完成各自实验记录单。

教师参与学生的活动进行指导

4、分析数据,得出结论

5、汇报结果、及时点评

6、师生小结

(四)运用方法,自主实验

1、小车从斜坡上冲下来的距离我们已经知道与坡度有关以外,还可能与什么有关,请同学们选择一个你们感兴趣的假设条件讨论你们小组的实验计划。

2、汇报计划

3、下次课领取材料继续进行自主实验

(五)总结科学探究方法

板书设计

教后小记

领导

审阅

审阅时间

执教人

上课

时间

班级

课题

玩滑梯的启示

课型

实验

学习目标

学生能用对比实验的方法做物体表面光滑程度影响摩擦力大小的探究。

善于在游戏中发现,提示问题,愿意合作交流;乐于用学到的知识改善生活。

了解摩擦力与我们生活的关系;

教学重点

知道摩擦力是生活、生产中一种常见的力;

教学难点

了解增大有益摩擦、减小有害摩擦的方法。

教具或学具准备

1.双面木板(一面光滑、一面粗糙)、木块、白纸、木条、砝码、测力器、沙纸、餐巾纸等实验材料。

2.摩擦力与生活的相关图片。

3.实验记录表格。

(附表格)

教学课时

1

一、教学引入:

1.提出问题:

大家课前都去玩滑梯了吗?

玩滑梯时你有什么感受呢?

2.学生汇报。

3.教师小结:

教师根据学生的交流情况进行简单总结,然后提问:

你从滑梯上滑下来时,身体与滑梯接触的地方有什么感觉?

提问:

请大家用两只手掌互相摩一摩,有什么感觉?

学生汇报。

教师小结:

两只手掌相互接触、相互运动,叫做摩擦。

两只手掌接触到的地方叫做接触面。

二、探究活动:

1.体会摩擦力的存在

☆活动一:

手在桌面上摩擦

(1)教师谈话:

让我们做个小游戏,请大家用手在桌面上摩擦,你有什么感觉?

(2)学生汇报

(3)教师小结:

请你在手上垫上白纸,再来在桌面上摩擦,你又有什么感觉?

(4)学生实验并汇报。

(5)教师小结:

通过实验,我们发现双手在桌面摩擦与垫张白纸后摩擦,感觉不一样,这是为什么呢?

让我们来做一组实验,探究

二次备课

一下。

(教师出示多媒体课件:

拉动蹲在地上的同学、拉动蹲在木板上的同学等活动指向)注意观察,填写好观察记录。

观察记录

我做的游戏

我的感受

我的发现

(6)学生活动、交流汇报活动情况。

板书设计

教后小记

领导

审阅

审阅时间

执教人

上课

时间

班级

年级:

三学科:

课题

跷跷板

课型

探究实验

学习目标

1.知道杠杆尺的平衡条件;

2.能通过观察、体验和利用已有知识经验对杠杆尺平衡作假设性解释;

3.善于在游戏中发现、提出问题;关心人们运用杠杆平衡原理的技术成果;愿意合作与交流;乐于用学到的知识改善生活。

教学重点

了解生活中的平衡现象。

教学难点

能通过观察、实验等方式认识杠杆尺的平衡规律。

教具或学具准备

支架、杠杆尺、直尺、钩码、蜡烛等

教学课时

1

一、激趣导入

交流经验:

师:

玩过跷跷板吗?

谁愿意说给大家听听你玩跷跷板的感受?

(学生自由发言)

二、探究活动

活动一:

玩跷跷板时,我们发现了哪些有趣的现象

师:

既然同学们都有过玩跷跷板的经历,那你们有没有这样的发现?

(出示书中的图片)

师:

看了书中的图片,你有什么发现?

想想这是为什么?

在小组里讨论一下,不知道原因的可以猜一猜。

(教师巡视并参与到学生的讨论中去)

教师谈话:

谁愿意把你们小组的讨论结果介绍给大家?

(学生发言)

小结:

同学们发现了许多有趣的现象,也提出了一些有价值的问题,总之大家都想知道跷跷板保持平衡的秘密。

活动二:

探究跷跷板平衡的方法

1、师:

提出活动指向:

“结合自己的生活经验猜测一下,

怎样才能使杠杆尺保持平衡?

”(学生结合自己的经验说出自己的一些想法,可以让学生写出来,也可以让学生画出来)

2、学生讨论后汇报。

如:

两端东西一样多时、两端放相等的重物、两端的距离一样时、支撑点放在中间时。

3、教师小结:

同学们的预测都有可能,但还不是结果,要知道这些预测是不是正确,还要验证,请同学们根据自己的预测,结合你的材料,以小组为单位制定自己的探究方案。

4、以小组为单位讨论,制定研究方案。

师:

同学们都有了自己的方法,谁先来说一说?

(学生发言)

5、进行探究试验

师:

同学们已经做好了实验的准备工作,现在可以动手试一试,看谁的方法多,发现多?

谁纪录的详细。

6、交流实验情况及发现

师:

通过刚才的实验、观察、记录,同学们像小科学家一样进行了认真的探索,已经获得了许多有利的数据,谁能说一说你用了那些方法?

有什么发现?

(学生汇报交流)

师:

现在咱们再从杠杆尺所挂钩码的数量和钩码到支点处的距离来说说。

(找学生上台展示)

师:

你还有什么发现?

(引导学生发现更多的关于杠杆尺平衡的规律,发现当杠杆尺两端所挂重物不一样多时,左右的距离不一样时也能平衡,为下一步的教学做好准备。

)

活动三:

找生活中的平衡现象

师:

在生活中有许多地方都用到了平衡的规律,请大家看这幅图(杂技演员走钢丝)

师生交流:

你还知道生活中有哪些类似这样的现象?

三、拓展

师:

这节课同学们探究了有关平衡规律方面的知识,你打算用它干什么?

(学生交流)

二次备课

板书设计

教后小记

领导

审阅

审阅时间

执教人

上课

时间

班级

年级:

三学科:

科学

课题

弹簧的学问

课型

探究实验

学习目标

1.能够通过探究活动感知到物体的弹性和弹力;能够选择适合自己研究的专题;能够设计、制作与弹性、弹力有关的小玩具。

2.愿意去研究生活中的有关弹性现象,养成乐于探究与发现周围事物奥秘的欲望;体验用学到的知识改善生活的乐趣。

3.认识到弹性物体受力时形状会发生变化,物体发生形变时会产生弹力;了解弹力与我们生活的关系。

教学重点

认识到弹性物体受力时形状会发生变化,物体发生形变时会产生弹力,

教学难点

愿意去研究生活中的有关弹性现象,养成乐于探究与发现周围事物奥秘的欲望;体验用学到的知识改善生活的乐趣,

教具或学具准备

弹簧拉力器、握力器、各种弹簧、夹子、泡沫塑料、气球、橡皮筋、玻璃球、圆珠笔等

教学课时

1

一、导入新课。

1、谈话:

(出示弹簧)见过这种物体吗?

玩过它吗?

对弹簧有什么了解?

2、讲述:

生活中有许多物体如橡皮、皮肤、尺子等等都具有像弹簧一样的特点,下面我们就来边玩它们边研究它们的特点。

二、学习新课。

1、提问:

要进行研究我们需要先做什么?

[提出问题,引起学生思考,提出自己的探究计划、准备探究需要的材料、小组成员进行分工等等]

2、学生汇报,共享知识和经验。

3、小结:

为了让探究更顺利,别忘了需要做一个探究的计划,好吗?

4、学生分组讨论,制定探究计划,教师参与其中,适当的引导。

[学生是探究的主体,但也不要忽略教师的主导作用]

5、分组探究。

(学生制作中,教师注意提示学生各种仪器的使用方法,关注那些思维没有跟上的学生。

同时要注意观察学生的探究情况,做到心中有数。

可以给学生提供一张探究记录表,如下图:

)

弹簧玩具我的玩法我的发现

材料名称

玩法

受力后现象

材料名称

玩法

受力后现象

弹簧拉力器

气球

握力器

夹子

泡沫塑料

[表格中的行尽可能的多一些,让学生观察的物体多一些,这样有利于探究中发现的归纳和总结]

6、提问:

哪一个小组把你们的发现给大家介绍一下?

7、学生汇报探究结果。

[教师可以让一个小组的同学一起到讲台上进行讲解,让他们边讲解边演示。

在学生讲述完成后,可以让下面的同学把自己没有听明白的地方提出来,让小组的同学给以补充介绍,或其他小组的同学进行补充介绍。

结合学生的讲解教师可以利用投影进行展示,使一个小组的发现成为全班共有的。

学生的探究结果是各不相同的,教师不要求完全的方法统一,要让每一个孩子都体会到成功的乐趣]

8、小结:

同学们利用这些简单的材料,发现了很多的秘密,如它们会弹起物体、会把小球弹跑、落在地上会弹起来等等,这说明它们都可以产生一种力量——弹力。

9、提问:

生活中还有什么物体也可以产生弹力呢?

学生汇报交流。

10、小结。

教师可以结合学生的回答边展示边补充。

三、自由活动。

1、讲述:

我们已经认识了弹力,并且知道了弹力在生活中的一些应用,想不想自己设计一个弹力玩具?

比一比,哪个小组同学的设计创意新颖?

2、小组同学进行设计活动。

学生可以自由设计制作,可以随时观看别人的制作,以供借鉴。

学生之间自由展示自己的作品。

3、讲述:

下面请大家根据你们小组同学的表现进行评价,给每一位同学打一个合适的成绩,并说一说为什么。

别忘了给老师打分呀!

2、学生分组评价。

(教师可以参与其中,适当地加入自己的评价)

3、学生公开小组同学的成绩。

4、小结:

通过大家的评议,我们都知道了自己的优点和不足,希望大家继续监督老师,让我们都一起进步。

四、拓展延伸

自己制作一件有弹性的物体!

下节课比赛谁制作的做好!

二次备课

板书设计

教后小记

领导

审阅

审阅时间

执教人

上课

时间

班级

年级:

三学科:

科学

课题

有趣的磁铁

课型

探究实验

学习目标

1.能够通过游戏认识到磁铁的磁性;能够对磁铁在生活中的用途作相关的解释;能够表达交流自己的体会、发现与见解;能够设计、制作与磁铁有关的小玩具;初步学习撰写调查报告。

2.乐于探究和发现周围事物中的奥秘;意识到科学、技术和社会是有机结合的,增强把学到的知识应用于生活的意识。

3.;知道生活中磁铁的一些应用。

教学重点

知道磁铁的基本性质;了解磁铁有异极相吸、同极相斥、磁力有大小、两极的磁性大等性质

教学难点

了解磁铁有异极相吸、同极相斥、磁力有大小、两极的磁性大等性质

教具或学具准备

指南针、大头针、铁屑、曲别针、小铁圈、剪刀、纸板、泡沫芯板、蜡笔、水槽、磁铁

教学课时

1

<一>、导入环节

1、师:

游戏:

钓鱼比赛。

“看了这个游戏你有什么想法?

”

学生发言:

为什么我们钓不起鱼来,它的里面有什么机关?

。

2、师:

“谁想上来揭开这个秘密?

”

学生发现里面有磁铁。

3、师:

“这节课我们就来研究磁铁。

”(出示课题)

<二>、探究环节

活动一:

指导学生认识各种形状的磁铁

1、师:

“同学们都玩过磁铁吗?

玩过的请举手。

”

2、师:

“谁能说说你玩过的磁铁是什么样的?

什么形状?

有多大?

学生讲述各种磁铁。

3、师:

“同学们刚才说的这么多种形状的磁铁,老师把它归纳起来,可以分为这么几类。

4、师:

谁能给这些磁铁取名字?

同学们给这些磁铁取了很多有趣的名字,非常的形象、具体,有些名字还富有创意。

那么,在科学书籍中,这些磁铁的标准名字叫什么呢?

5、学生看课件展示。

活动二:

指导学生认识磁铁能吸引哪些物体。

1、师:

“有这么多的磁铁,你知道他们在哪些地方能用到?

用来干吗?

”

2、师:

“大家对磁铁了解得真多,对于磁铁你还想研究哪些问题?

”

学生提问:

“我想知道磁铁是怎样做出来的?

我想知道磁铁是谁发明的?

我想知道磁铁都能吸引哪些东西?

我想知道磁铁为什么会有磁性?

”

3、“刚才同学们提出了很多很有研究价值的问题,这些问题在今后的科学学习中会陆续解决,今天我们先一起解决刚才同学们争议较大的问题:

磁铁到底吸引哪些物体?

二次备课

4、“要研究清楚这一问题,我们必须怎么做?

”

5、师:

“老师在科学工具包里给大家提供了一些材料,你观察一下这些材料,认为那些会被磁铁吸引,那些不会?

6、师:

请大家先用工具包里的材料做实验,并把实验的发现记录在科学文件夹里。

当然,如果你觉得这样做还不够,还可以在教室里寻找其他材料做实验。

7、师:

刚才大家都研究得很认真,相信大家肯定有不少的发现,请大家用一分钟的时间把自己刚才探究的发现整理一下。

8、“现在我们开始汇报,进行汇报的同学要组织好自己汇报的语言,其他同学要求认真听取别人的发言,在被人发言结束后补充、质疑。

学生汇报:

磁铁能吸引铁的东西,对其他的东西是不吸的。

磁铁有两极,相同的两极不能相吸……

<三>、巩固延伸

1、师:

“看来同学们对磁铁都有了一定了解,下面我们来做一个游戏,好吗?

”

2、师讲解游戏方法:

“看,杯里有一颗铁珠,我们来个‘杯中取针’,听好要求:

第一、不准把水倒掉;第二、不准用手伸进去直接取。

时间是一分钟。

听明白了吗?

现在,先小组讨论一下你们准备用什么方法取针。

”(学生讨论取针的方法。

)

3、学生开始分组游戏。

4、引导学生总结游戏结果,分析为什么有的组取的快,它们用了什么方法。

[再次用游戏的方法使学生巩固所学的知识,并使学生在玩的过程中用所学知识解决生活中的问题。

]

<四>、作业设计

利用磁铁的性质可以设计很多玩具,要求每个同学会价值做一个磁性玩具,下节课我们要比一比谁的设计最有创意,谁又有新的发现。

<五>学生自我评价

完成个人评价表格

[让学生养成正确评价的自我的习惯,引导学生从能否提出可研究的问题、是否能参与研究以及所采用的探究方法等方面对自己的表现进行合理的、恰当的评价。

]

板书设计

教后小记

领导

审阅

审阅时间

执教人

上课

时间

班级

年级:

三学科:

科学

课题

空气在哪里

课型

探究实验

学习目标

1、通过一系列的探究活动,培养学生用实验的方法研究自然事物的能力,在探究中培养学生解决问题的能力,提高合作学习的效率。

2、培养学生对科学事物探究的兴趣,在时间中经历像科学家一样的研究体验,使他们产生浓厚的兴趣,激发对身边常见事物的探究热情,养成良好的科学素养。

3、通过教学中设计的一个个实验、游戏,再通过自我辩论等过程,让学生知道我们周围存在着空气,空气就在我们的身边,了解空气在生活中的重要地位。

教学重点

以各种探究活动,让学生在做中学到空气就在我们身边

教学难点

了解空气占据一定的空间。

教具或学具准备

贴有标签的大烧杯4个;乒乓球、桔子、洋葱、水槽、烧杯各一个;皮球(瘪的和满气的各一个)

教学课时

1

一)引入课题。

1、准备四个外面贴有1、2、3、4序号的不透明的杯子,依次在杯子里放进乒乓球、桔子、洋葱,第4个杯子什么也不放,然后让四个学生来参加“蒙眼猜物”的游戏。

学生能摸出1-3号杯子里的物体,第4个杯子可能会说是“空”的。

这样其他学生会按捺

不住内心的疑问,议论纷纷,提出不同的问题:

“到底杯子里有没有东西呢?

”“到底

是不是空气呢?

”提出中心问题“怎么才能知道这个杯子里有空气呢?

”展开一一步的研究。

2、讨论:

你可以用什么方法来知道这个杯子里有没有空气呢?

3、小组讨论后请一位同学来试试。

4、师:

原来空气在这里啊!

那大家从刚才的小实验中你觉得空气是怎样的呢?

(自由发表自己的意见,也允许其他的同学补充和提出辩论)

(二)找空气。

1、师:

既然空气是这样的,那它会不会在其他的地方呢?

2、师:

你觉得空气还会在什么地方?

猜一猜。

小组讨论:

你觉得在哪里也有空气,你用什么方法,用什么器材来找?

3、汇报各自的方案。

(师:

需要什么工具,大家随时可以用老师给你们准备的工具)

4、以小组为单位,根据自己组的讨论方案寻找空气。

并填写记录表。

5、集体汇报,交流。

6、师:

刚才小朋友们找出了我们教室周围的空气,那我们的教室外面有没有空气

二次备课

呢?

现在给大家一个任务:

请每组派一个代表去教室外抓一杯空气。

7、师:

现在请大家比较一下,不管是教室里还是教室外的空气,一样吗?

都是怎样的?

8、师:

现在你觉得:

空气到底在哪里啊?

(板书:

空气在哪里)

(三)空气占据空间。

1、教师从故事引入:

古时候打仗时,有个国家的人偷到了敌国的情报,这是一份非常重要的情报,他把情报写在一张纸上,刚要回来时,被敌人发现了,匆忙中,他把情报塞进了一个瓶子里,然后放到水中(教师用烧杯演示)。

敌人搜了他的身,结果没搜到,离开了,这个人脱离了危险。

小朋友们想想,虽然他的性命保住了,那用性命换来的情报是不是就这样白白搜集了吗?

2、大家猜猜,瓶子里的纸有没有湿呢?

3、请几个同学验证一下,纸到底有没有湿。

这到底是怎么回事呢?

4、师:

奇怪,明明把纸放进了水里,怎么会没湿呢?

我们是不是也来来试试?

5、师:

如果要让纸不湿,那这个实验应怎么做,要注意什么问题。

6、小组讨论一下,交流,并实验,在实验中仔细观察分析,集体交流。

7、师:

从这里可以说明空气要占一定的位置,也就是说空气占据一定的空间。

(四)空气与我们的生活。

1、师:

大家刚才学习也累了,现在来轻松一下。

(取出一个瘪的球,这个球能玩吗?

怎么办,谁来试试?

)

2、师:

这说明什么呢?

(球是靠空气弹起来的)

3、你还知道生活中哪些地方也用到了空气?

(轮胎、玩具、人体……)

(五)总结。

师:

同学们,今天我们一起研究了空气,现在谁能告诉大家:

“空气在哪里吗?

”这节课中你是通过什么方法获得了这些知识呢?

课后你还想去研究什么问题呢?

板书设计

教后小记

领导

审阅

审阅时间

执教人

上课

时间

班级

年级:

三学科:

科学

课题

热空气

课型

探究实验

学习目标

1、使学生知道空气受热后会上升的原理,了解热空气的实际应用。

2、培养学生的实验操作能力、归纳概括能力、以及运用知识解决问题的能力。

3、激发学生热爱科学的兴趣,向学生渗透自然事物是变化的,这种变化是有规律的辩证唯物主义观点。

教学重点

使学生认识空气受热,体积膨胀,与同体积的了冷空气相比重量减轻从而上升的道理。

教学难点

指导学生自行设计实验探究热空气上升的原理。

教具或学具准备

火柴、蜡烛等

教学课时

1

㈠、导入新课:

1、出示自治的走马灯,从学生们感兴趣的事物入手,让学生

观察点燃酒精灯后走马灯转个不停的现象,调动学生学习的积极性。

2、提问:

“对于这个现象你们有什么疑问?

”让学生在强烈

的好奇心的驱使下产生探究的愿望。

㈡、学习新课:

1、设计实验、发现问题。

指导学生自行设计实验探究热空气为什么会上升是本课的教学难点。

为了顺利的突破这一教学难点,教师应做到:

一、提供足够的探究时间和宽松的探究氛围便于学生独立的进行研究。

二、提供足够的又结构的实验材料。

由于常温下的空气和热空气都是无色透明的气体,要知道它们的体积是否发生变化,应借助一些物体来研究。

为此,我为学生准备了塑料袋、小纸蛇、小纸轮等实验材料,帮助学生对热空气进行研究,难点就迎刃而解了。

分组实验观察纸蛇(小纸轮)转动实验,汇报实验现象,学生提出不懂的问题。

分组研究塑料袋上升实验,汇报实验现象学生提出不懂得问题。

2、师生讨论、解决问题

在学生获得了一定的感性认识的基础上引发学生思考并讨论以下问题:

纸蛇(纸轮)为什么会转动?

是谁让它转动。

塑料袋为什么会上升?

是谁让它上升?

熟料袋上升到一定的高度为什么不继续上升?

通过以上想象你认为空气受热后哪些方面发生变化?

3、归纳概括、得出结论:

在学生充分研讨的基础上,教师引导学生将感性认识上升到理性认识,逐步引导学生概括出热空气的性质。

空气受热后体积膨胀,比同体积的冷空气轻,会上升。

㈢、巩固、应用

1、学生解释热气球的工作原理。

2、教师介绍孔明灯的制作方法。

3、学生学做孔明灯,并到室外放飞。

4、出示自制的仪器:

“暖风强弱显示器”学生课下研究自制

仪器。

二次备课

板书设计

教后小记

领导

审阅

审阅时间

执教人

上课

时间

班级

年级:

三学科:

科学

课题

风的形成

课型

研究

学习目标

1、激发幼儿探索发现自然现象的兴趣,了解风对人们生活的影响,有初步的环保意调。

2、培养幼儿的观察力、口语表达能力。

3、使幼儿知道风的形成、特点和作用。

教学重点

空气可以流动形成风

教学难点

室内各处空气流动的方向是不同的。

教具或学具准备

电扇每组准备一支香,一盒火柴,学生每人准备一把扇子扇子

教学课时

1

一、开