届陕西省榆林市高考模拟第二次测试文综历史试题word版解析版.docx

《届陕西省榆林市高考模拟第二次测试文综历史试题word版解析版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《届陕西省榆林市高考模拟第二次测试文综历史试题word版解析版.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

届陕西省榆林市高考模拟第二次测试文综历史试题word版解析版

2018届陕西省榆林市高考模拟第二次测试

文综历史试题、(解析版)

1.《礼记》载:

“朝觐,然后诸侯知所以臣。

”《齐民要术》载,古代家庭一般“有法度,三世共财,子孙朝夕礼敬,常若公家”。

这些现象说明

A.宗法观念维系社会秩序

B.古代统治者以德治国

C.礼乐是古代政治核心

D.分封制对后世影响深远

【答案】A

【解析】根据“朝觐,然后诸侯知所以臣。

”说明朝觐可以明确君臣关系,“有法度,三世共财,子孙朝夕礼敬,常若公家”意为做事情很讲究法度,他们家三代没有分家,财物共有,但子孙都相互礼敬,家里常常像官府一样讲究礼仪,可见宗法观念起着维护政治等级制度和稳定社会秩序的作用,故A项正确;材料无法体现以德治国,排除B;材料没有涉及礼乐是古代政治的核心,排除C;材料与分封制无关,排除D。

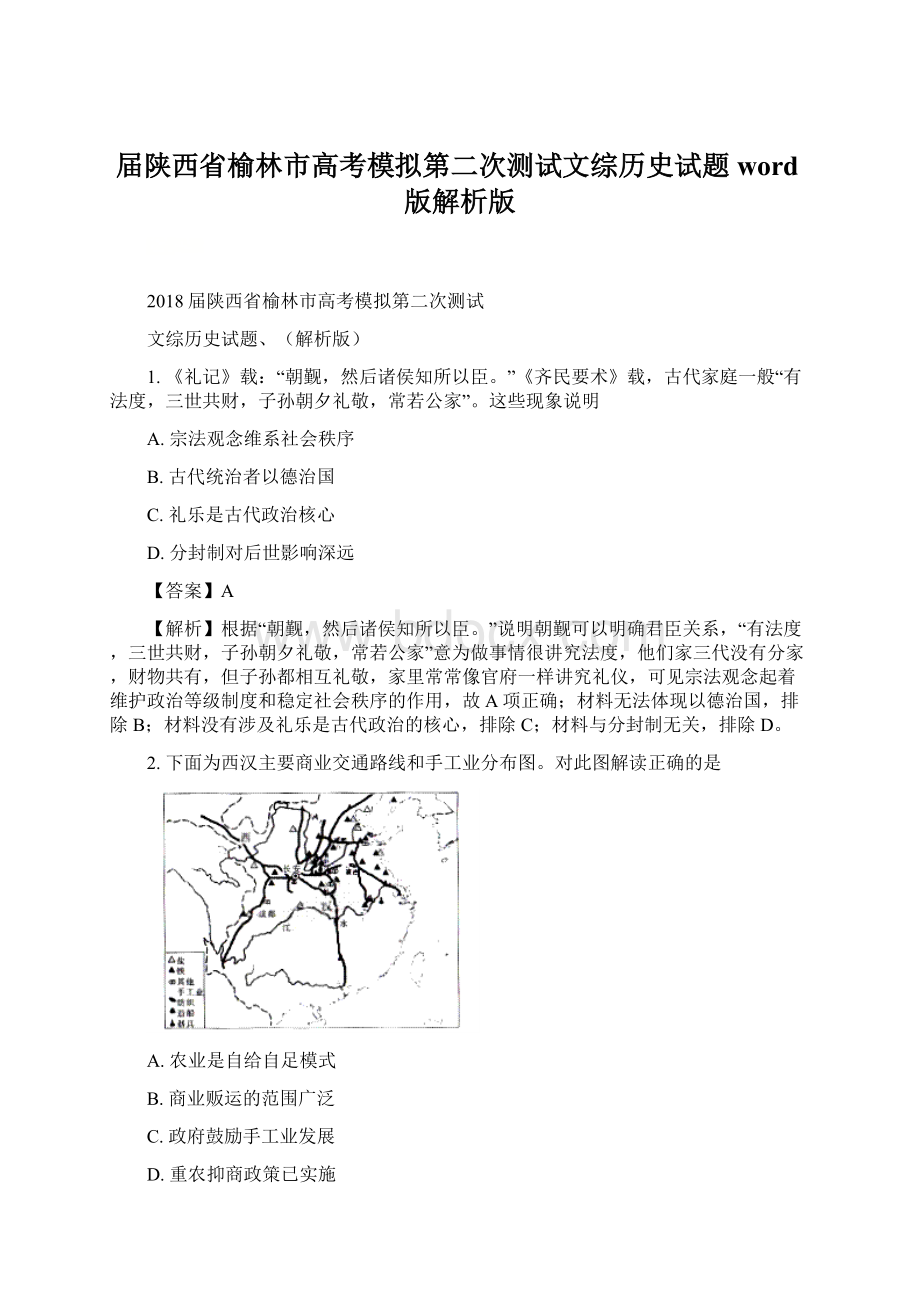

2.下面为西汉主要商业交通路线和手工业分布图。

对此图解读正确的是

A.农业是自给自足模式

B.商业贩运的范围广泛

C.政府鼓励手工业发展

D.重农抑商政策已实施

【答案】B

...............

点睛:

本题考查学生的空间和时间能力。

解决此题的关键是抓住图片提示的信息“西汉主要商业交通路线和手工业分布图”,根据图中的地理位置即可得出答案。

3.宋徽宗崇宁五年,北宋政府《诸路监司互察法》规定,地方诸司若有违法不公行为,要互相举撤,不仅诸司之间要互相察举诸.司属官与长官之间也要互相举报。

这反映出当时北宋

A.地方行政制度的变迁

B.官僚体系的臃肿

C.地方监察官员的腐败

D.加强了中央集权

【答案】D

【解析】从材料中可以看出,相互举报、相互察举的结果是中央的权力得到了加强,所以材料反映了北宋加强了中央集权,故D正确;材料未体现出地方行政制度的变迁,也未涉及监察官员的腐败的信息,故AC项不符合题意,排除;材料体现的是中央权力的加强而未体现官僚体系的臃肿问题,故B项不符合题意,排除。

4.明太祖于洪武十三年(1380年)设立春、夏、秋,冬四大辅官。

辅官帮助皇帝处理政务,按时令人朝,官位为正三品,但由于辅官皆来自民间,对朝典、朝章并不熟悉,难以娴熟,故而该官职在设立不到两年便被废止了。

当时四大辅官的设立

A.为中枢机构改革提供了借鉴

B.弥补了丞相废除后的权力空白

C.体现了明初官僚机构的膨胀

D.极大地加强了君主的专制权力

【答案】A

【解析】材料“1380年”“设立春、夏、秋,冬四大辅官。

辅官帮助皇帝处理政务”说明不属于中央政治机构官职来管理政事,为后来内阁制的设置提供了借鉴,故A项正确;此时丞相还没有被废除,故B错误;官僚机构膨胀不是材料体现主旨,故C项错误;辅官帮助皇帝处理政务,与丞相不同,所以不会加强君主专制,故D项错误。

5.下图为晚清的《官场之活剧一刮地皮》漫画,该漫画表明

A.对外战败各地偿付赔款

B.封建专制政府独裁统治

C.腐败官员横征暴敛搜刮

D.顽固派遵祖训思想守旧

【答案】C

【解析】刮地皮,比喻贪官污吏搜刮民财,形同刮地皮一样(杆干毛静)寸草不留。

根据“《官场之活剧——刮地皮》”,表明腐败官员横暴敛,搜刮百姓,故C项正确;材料无法体现“对外战败各地偿付赔款”“独裁统治”“遵祖训思想守旧”,排除ABD项。

点睛:

理解刮地皮的含义是解答本题的关键,刮地皮指贪官污吏搜刮民财,形同刮地皮一样(杆干毛静)寸草不留,据此然后分析各选项即可。

6.1928年,中共六大指出;“富农有许多是半地主,之后又提出富农一般不是纯粹韵乡村资产阶级,而是半封建半地主性的富农,所以党的策略是坚决地反对富农。

”1935年,中共开始改变富农政策,富农的财产不没收,并有与贫农、中农分得同等土地之权。

这一变化

A.说明党的工作重心已发生转移

B.表明中共政策得到富农的支持

C.适应了全面抗战的需要

D.有利于巩固苏维埃政权

【答案】D

【解析】材料“1928年……坚决地反对富农”“1935年……富农的财产不没收,并有与贫农、中农分得同等土地之权”并结合所学知识可以得出,此时的日本侵华局势不断紧张是中共做出调整的原因,这主要为了适应抗战的需要,故D项正确,B项错误;中共始终坚持土地革命,工作重心仍在农村,故A项错误;1935年红军还没有完成长征,故D项错误。

7.在新中国第一部宪法颁布之前,大多数的法律并非按一般模式立法所制定,基本上贯彻的是实用主义,即在政策引导下开展社会运动,然后制定法律来保护或巩固运动的成果。

这一做法

A.开辟了法律制定的新原则

B.为新政权的巩固提供了保障

C.体现法律自身的价值追求

D.有利于新法律权威的树立

【答案】B

【解析】从材料“在政策引导下开展社会运动,然后制定法律来保护或巩固运动的成果”中可以分析出,材料中的做法巩固了新生的人民政权,故B项正确;从材料“在新中国第一部宪法颁布之前”中可以分析出ACD项都不符合题意。

8.1990年,邓小平指出:

“人民现在为什么拥护我们?

就是这十年有发展,发展很明显。

假设我们有五年不发展,或者是低速度发展,例如百分之四、百分之五,甚至百分之二、百分之三,会产生什么影响?

这不只是经济问题,实际上是个政治问题。

”邓小平意在说明

A.要与时俱进代表人民利益

B.要把马克思主义与国情相结合

C.社会主义的本质是发展生产力

D.要团结一致解放思想向前看

【答案】C

【解析】材料“人民现在为什么拥护我们?

就是这十年有发展,发展很明显。

”“这不只是经济问题,实际上是个政治问题。

”说明了如果一个国家经济长期不能发展,人民生活水平长期得到不到提高,那么就会失去了较大多数老百姓的支持。

所以坚持社会主义,首先要摆脱贫穷落后状态,大大发展生产力。

故C项正确。

材料主要强调发展生产的重要性,而不是代表人民利益、把马克思主义与国情相结合、解放思想向前看,故ABD三项排除。

9.在古希腊智者学振中,普罗狄柯否认神,认为神是想象出来的,并把对人有用的事物视为神。

而克里底亚认为,神不关心人的命运。

这些观点

A.标志着民主政治的起源

B.摆脱了古希腊神话的影响

C.使哲学成为研究宗教的学问

D.树立了“人是万物的尺度”

【答案】D

【解析】材料中“神不过是人为了自身的利益而想象出来的,……神对人的命运是不关心的”说明对神主宰一切的信仰产生了怀疑,突出体现了古希腊人文主义的特点,是智者运动的思想体现,树立了“人是万物的尺度”,故D项正确;A项是指梭伦改革,故排除;材料中还没有打破对神的崇拜,故B项错误;C项说法错误,苏格拉底使哲学成为研究人的学问。

点睛:

材料“神不过是人为了自身的利益而想象出来的,……神对人的命运是不关心的”是解题的关键。

10.“作为压舱物的瓷器,却以其晶莹的质地、美丽的色彩引起上流社会关注,人们争相追逐,贵族则以其夸耀财富,而烧有个人化纹章的瓷器更是显赫社会地位的象征,一时间,里斯本(葡萄牙首都)成为传播中国瓷器文化的中心。

”这说明

A.新航路开辟影响了西欧的社会生活

B.传统商路变更激化欧洲国家间矛盾

C.“地理大发现”引发西欧商业革命

D.殖民扩张推动中西之间的贸易

【答案】A

【解析】根据材料可知,中国瓷器传入欧洲,引起人们追逐以及“里斯本(葡萄牙首都)成为传播中国瓷器文化的中心”可知时间为新航路开辟后;新航路开辟后,中国瓷器传入欧洲,引起人们的关注,成为显赫地位的象征,改变了人们的社会生活,故A项正确;瓷器传到西欧,引起上流社会人们的追逐,没有体现欧洲国家间的矛盾,排除B;商业革命主要表现为世界市场开始形成,流通商品种类的增多,新的商业经营方式出现,商路贸易中心由地中海沿岸转移到大西洋沿岸,与材料无关,排除C;材料表明新航路的开辟使得中国的瓷器传到了西欧,改变了西欧人民的生活,没有体现殖民扩张活动的影响,排除D。

11.英国著名的生物学家达尔文在《物种起源》一书中有出自北魏贾思勰的《齐民要术》、明朝末期李时珍的《本草纲目》、宋应星的《天工开物》中的内容。

这说明

A.中国科技领先于西方

B.东西方的科技特点趋于一致

C.东西方文明的交流

D.中国科技推动了世界近代化

【答案】C

【解析】材料“《物种起源》一书中有出自北魏贾思勰的《齐民要术》、明朝末期李时珍的《本草纲目》、宋应星的《天工开物》中的内容”体现出当时东西方科技等文明交流比较多,故C项正确;A项说法错误,错在“领先”;B项说法错误,错在“趋于一致”;材料中没有体现出D项。

点睛:

材料“《物种起源》一书中有出自北魏贾思勰的《齐民要术》、明朝末期李时珍的《本草纲目》、宋应星的《天工开物》中的内容”是解题的关键信息。

12.1954年,美国组成了一个联合防御体系东南亚条约组织,其中包括英国、法国、澳大利亚、新西兰、菲律宾、泰国和巴基斯坦,华盛顿还与汉城(1953年,今首尔)和中国台北(1954年)签订了共同防御条约。

这些条约的签订表明

A.美国对中国进行军事包围.

B.美国强化亚洲冷战政策

C.冷战的焦点转移至亚洲

D.美苏在亚洲对抗逐渐激烈

【答案】B

【解析】根据材料可知,美国在亚洲组成了一个联合防御体系和签订共同防御条约,目的是针对和牵制亚洲的共产主义势力,强化亚洲冷战政策,故B项正确;材料没有体现美国对中国进行军事包围,而是强调美国强化亚洲冷战政策,排除A;50年代初,美苏冷战的焦点在欧洲,排除C;材料没有涉及苏联的信息,无法推断美苏在亚洲对抗逐渐激烈,排除D。

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一

1929~1933年,资本主义世界爆发了经济危机,美国为了转嫁危机和垄断世界金融,其要点是放弃金本位,使美元贬值。

在西部产银州的推动下,美国通过了《购银法案》,购银十三亿银圆。

这样,它在金银的储备量上,均可居世界首位,既可“实现垄断世界金融之大权,借以执世界盟主之企图”,又可刺激世界上以白银为货币的国家的购买力以倾销美国的过剩商品,摆脱经济危机。

美国的高价购银使银价暴涨,纽约的银价由1933年的每盎司27.50美分升为l935年的每盎司74.69美分,美国西部七州银铜锡矿业恢复,就业增加。

但是中国白银在1934年和1936年分别外流到美国256亿元、2亿元,通货紧缩,百业萧条。

——整理自董长芝《试论国民党政府的法币政策》

材料二

1935年1月,基于当时中国的银本位币制受到美国白银政策的严重冲击,蒋介石和孔祥熙曾密商派特使赴美,就中国废除银本位和“统一币制”与美方沟通。

1935年春夏,日本在华北屡屡发难,蒋介石颇为担心其将影响全局的稳定,曾急电孔祥熙要做好金融币制方面的应急措施。

另一方面,在币制改革令颁布之前,蒋介石作为军事最高领导人,多挺顾令严禁地方部队和地方政府擅自发行钞票,要求以中央银行钞票取代地钞。

抗战前后担任国民政府经济顾问的美籍专家杨格,后来在评价1935年的法币政策时指出:

“1935年币制改革又是一个决定性的转折点,它成功地稳定外汇率,并制止通货紧缩,因而为经济注入新的力量,加强对未来的信心。

”

——整理自吴景平《蒋介石与1935年法币政策的决策与实施》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明美国大萧条时期通过《购银法案》的目的和罗斯福新政的实质。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括1935年中国实施法币政策的背景和意义。

【答案】

(1)目的:

通过货币贬值刺激出口向外国倾销商品来转嫁经济危机;增加贵金属储备以求垄

断世界金融;增加就业;刺激美国矿业加快复苏。

实质:

在不触动资本主义制度的前提下,以国家干预经济发展的模式,对美国经济制度进行

改造。

(2)背景:

美国白银政策造成中国白银大量外流;中国银本位制度受冲击后通货紧缩经济萧

条;日寇加紧侵略加剧了中国的民族危机;中国国内各地货币制度不统一。

意义:

有利于稳定汇率,恢复经济,安定社会;为未来的抗日战争准备了条件。

【解析】

(1)第一小问根据材料一“它在金银的储备量上,均可居世界首位,既可‘实现垄断世界金融之大权,借以执世界盟主之企图’,又可刺激世界上以白银为货币的国家的购买力以倾销美国的过剩商品,摆脱经济危机。

”可知通过货币贬值刺激出口向外国倾销商品来转嫁经济危机;增加贵金属储备以求垄断世界金融;依据材料“美国西部七州银铜锡矿业恢复,就业增加。

”可知增加就业;刺激美国矿业加快复苏。

依据所学可知罗斯福新政的实质。

(2)第一小问根据材料一“但是中国白银在1934年和1936年分别外流到美国2.56亿元、2亿元,通货紧缩,百业萧条。

”可知美国白银政策造成中国白银大量外流;中国银本位制度受冲击后通货紧缩经济萧条;依据材料二“1935年春夏,日本在华北屡屡发难,蒋介石颇为担心其将影响全局的稳定,曾急电孔祥熙要做好金融币制方面的应急措施。

”可知日寇加紧侵略加剧了中国的民族危机;依据材料“另一方面,在币制改革令颁布之前,蒋介石作为军事最高领导人,多次颁令严禁地方部队和地方政府擅自发行钞票,要求以中央银行钞票取代地钞。

”可知中国国内各地货币制度不统一。

依据材料二“1935年币制改革又是一个决定性的转折点,它成功地稳定外汇率,并制止通货紧缩,因而为经济注入新的力量,加强对未来的信心。

”并结合所学可知意义。

即有利于稳定汇率,恢复经济,安定社会;为未来的抗日战争准备了条件。

14.阅读材料,完成下列要求。

材料

早期的各帝国几乎完全限于各自所在的大河流域地区内,看起来就像汪洋大海般的野蛮收态的几座小岛。

不过在公元1世纪,罗马帝国、安息帝国、贵霜帝国和汉帝国一起,连成了一条从苏格兰高地到中国海、横贯欧亚大陆的文明地带。

不过,即使到古典时代末期,欧亚东端的中国和欧亚西端的罗马帝国仍不能建立直接、正式的联系,扔未能相互掌握有关对方的具体、可靠的知识。

——整理自《欧亚大陆的古典文明》

从材料中提取相互关联的汉代中国和古罗马历史信息,自拟论题,并结合所学知识,予以阐述。

(要求:

写明论题,中外关联,史论结合)

【答案】示例:

论题:

汉代中国文明和古代罗马文明之间的互相影响十分有限。

阐述:

从先秦到秦汉时期,古代中国的政治制度是从分封制发展到郡县制,经济方面长期盛行

自给自足的小农经济。

而古罗马时期,政治制度是从共和制度发展为帝国,经济方面T商业较

为发达。

汉代中国文明的政治制度、经济基础与古代罗马文明之间有很大的差异,由此可见,

汉代中国文明与古代罗马文明之间的相互影响是十分有限的。

(“示例”仅作参考,其他答案言之有理亦可)

【解析】审题注意要求“相互关联”,根据材料“即使到古典时代末期,欧亚东端的中国和欧亚西端的罗马帝国仍不能建立直接、正式的联系,仍未能相互掌握有关对方的具体、可靠的知识。

”归纳出论题。

结合所学汉代中国和古代罗马的政治、经济等方面来分析论证即可。

15.【历史——选修1:

历史上重大改革回眸】

材料

北宋末年,在与西夏接壤的陕西四路和河东路西部地区,编组少数民族的部族兵,称为“番兵”。

北宋初期,酆延路金明县(夸陕西安塞北)李士彬家族世代任北宋的番兵首领,抗御西夏,康定元年(1040年)为西夏所袭杀。

次年,王尧臣提出重组番兵后,番兵成为宋军的主要兵种之一。

陕西四路的番兵,分为番兵与强人,番兵使用官马;而强人使用自备马,称为壮马。

治平二年(1065年)时,番兵集中在酆延路,计1.4万多人;四路强人计91万多人,两者合计10万多人。

各路番兵都以部族为基础编排。

按部族大小,大首领为都军主,作为各级番兵长官。

立功后另授刺史、诸卫将军,及诸司使、副使和承制至殿侍(大小使臣)衔。

——摘编自《宋代军事制度》

(1)根据材料,说明宋朝西北番兵的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析宋朝西北兵制改革的原因和影响。

【答案】

(1)特点:

由边疆少数民族组成,集中分布在陕北地区;人数众多,以少数民族部族为基础组织;

以当地部落各级首领负责管理;以军功授衔鼓励作战。

(2)原因:

西夏的军事威胁;西北边防力量不足导致常受外敌侵略。

影响:

有利于增强宋朝军队实力以巩固边防;有利于西北地区社会稳定和经济发展。

【解析】

(1)根据材料“北宋末年,在与西夏接壤的陕西四路和河东路西部地区,编组少数民族的部族兵”可知由边疆少数民族组成,集中分布在陕北地区;“治平二年(1065年)时,番兵集中在鄜延路,计1.4万多人;四路强人计9.1万多人,两者合计10万多人。

各路番兵都以部族为基础编排”可知人数众多,以少数民族部族为基础组织;“按部族大小,大首领为都军主,作为各级番兵长官。

”可知以当地部落各级首领负责管理;“立功后另授刺史、诸卫将军,及诸司使、副使和承制至殿侍(大小使臣)衔。

”可知以军功授衔鼓励作战。

(2)结合所学可知宋朝西北兵制改革的原因,即西夏的军事威胁;西北边防力量不足导致常受外敌侵略。

影响可以从政治、经济、军事等方面来回答。

16.【历史——选修3:

20世纪的战争与和平】

材料

1939年3月10日,斯大林在联共(布)十八大上申明:

苏联外交政策的首要目标就是要“保持谨慎态度,不让那些惯于从中渔利的战争挑拨者把我们卷入冲突中去”。

8月20日晚,希特勒致电斯大林,要求商讨签约事宜。

8月23日,两国正式签订了《苏德互不侵犯条约》。

1939年9月1日,德国进攻波兰,9月3日,英法对德国宣战,第二次世界大战全面爆发。

《苏德互不侵犯条约》的签订,不仅帮德国摆脱了两线作战的困境,而且束缚了国土辽阔、军事力量强大和反侵略决心坚定的苏联,模糊了苏联人民和世界人民的认识,阻挠并推迟了英法与苏联之间反德统一战线的建立,最终直接推动了二战的全面爆发。

“苏联直接死于战场的人数是2700万。

”另据统计,苏联有1700座城镇和7万个村庄被夷为平地,被摧毁和损坏的工厂企业达31850个。

从这个意义上说,斯大林同德国人签约也像英法政府推行的绥靖政策一样,从损人的目的开始,以害己韵结果告终。

——摘编自任颖《(苏德互不侵犯条约)与二战的爆发》

(1)根据材料并结合所学知识,指出《苏德互不侵犯条约》签订的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析《苏德互不侵犯条约》的影响。

【答案】

(1)背景:

英法等西方大国对法西斯德国的侵略行为采取绥靖政策,企图祸水东引,而苏联则极

力避免卷入战争;德国利用苏联与西方大国的矛盾拉拢苏联。

(2)影响:

使德国避免陷入两线作战的境地,加速了第二次世界大战的全面爆发;苏联短期内没

有卷入战争,但最终遭到德国侵略,遭受了重大损失;加深了苏联与其他反法西斯国家的矛盾,

不利于反法西斯联盟的形成。

【解析】

(1)根据材料并结合所学知识,从英美法的态度、希特勒的诱惑、苏联与英法沟通失败、苏联自身利益和历史因素等方面分析原因。

可以答为:

英法等西方大国对法西斯德国的侵略行为采取绥靖政策,企图祸水东引,而苏联则极力避免卷入战争;德国利用苏联与西方大国的矛盾拉拢苏联。

(2)《苏德互不侵犯条约》要分别从苏德不同的国家利益出发,联系对世界反法西斯的形势,分析其影响,可以答为:

使德国避免陷入两线作战的境地,加速了第二次世界大战的全面爆发;苏联短期內没有卷入战争,但最终遭到德国侵略,遭受了重大损失;加深了苏联与其他反法西斯国家的矛盾,不利于反法西斯联盟的形成。

17.【历史——选修4:

中外历史人物评说】

材料

郑观应(1842—1921年)字正翔,号陶斋,广东香山人,曾为宝顺洋行、太古洋行的买办,后得到洋务派领袖李鸿章的赏识,在上海机器织布局与上海电报局任总办、帮办等职务,同时又自营企业。

郑观应指出,要想改变贸易颓势,吾得以一言断之日:

“习兵战不如习商战,故兵之并吞祸人易觉,商之之掊克敝国无形。

”……值得肯定的是,郑观应提倡商与工的结合,工艺精巧使“拙者可巧,粗者可精”。

这样就增强了与外国商品竞争的能力,如何提高工艺精美度?

郑观应主张采用机器制造,他列举在丝织业、纺纱业等行业由于西方用机器生产,其产品远比中国用手工生产出来的货物要精致。

他还指出,资本主义国家“以商为战,士、农、工为商助也,公使为遣也,领事为商也,兵船为商事也”,不仅如此,“国家不惜重资,备加保护商务也”。

——摘编自谢毓洁《评郑观应的商战思想》

(1)根据材料,概括郑观应的经济思想,并结合所学知识分析其产生的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价郑观应的经济思想。

【答案】

(1)思想:

与外国进行商战;采用机器生产;政府应辅助商战。

原因:

鸦片战争后,西方对中国的经济侵略加深,中国经济状况恶化;郑观应个人的T作经历;

西方列强经济建设的经验。

(2)评价:

在近代中国经济形势日益恶化的背景下,郑观应强调与西方进行商战,体现了其爱国

的思想;有利于抵制外国资本主义侵略和促进中国的近代化;但其经济思想未从根本上认识到

中国经济落后的要源,本质上属于中体西用的思想。

(2)在评价郑观应的经济思想时要分两个方面去分析,一方面是积极意义,例如,商战思想既利于抵制外国资本主义侵略又利于促进中国的近代化等,但其实商战思想也有不足,因为商战是根本战不过列强的,意即商战思想也未能从根本上认识到中国落后的根源所在。