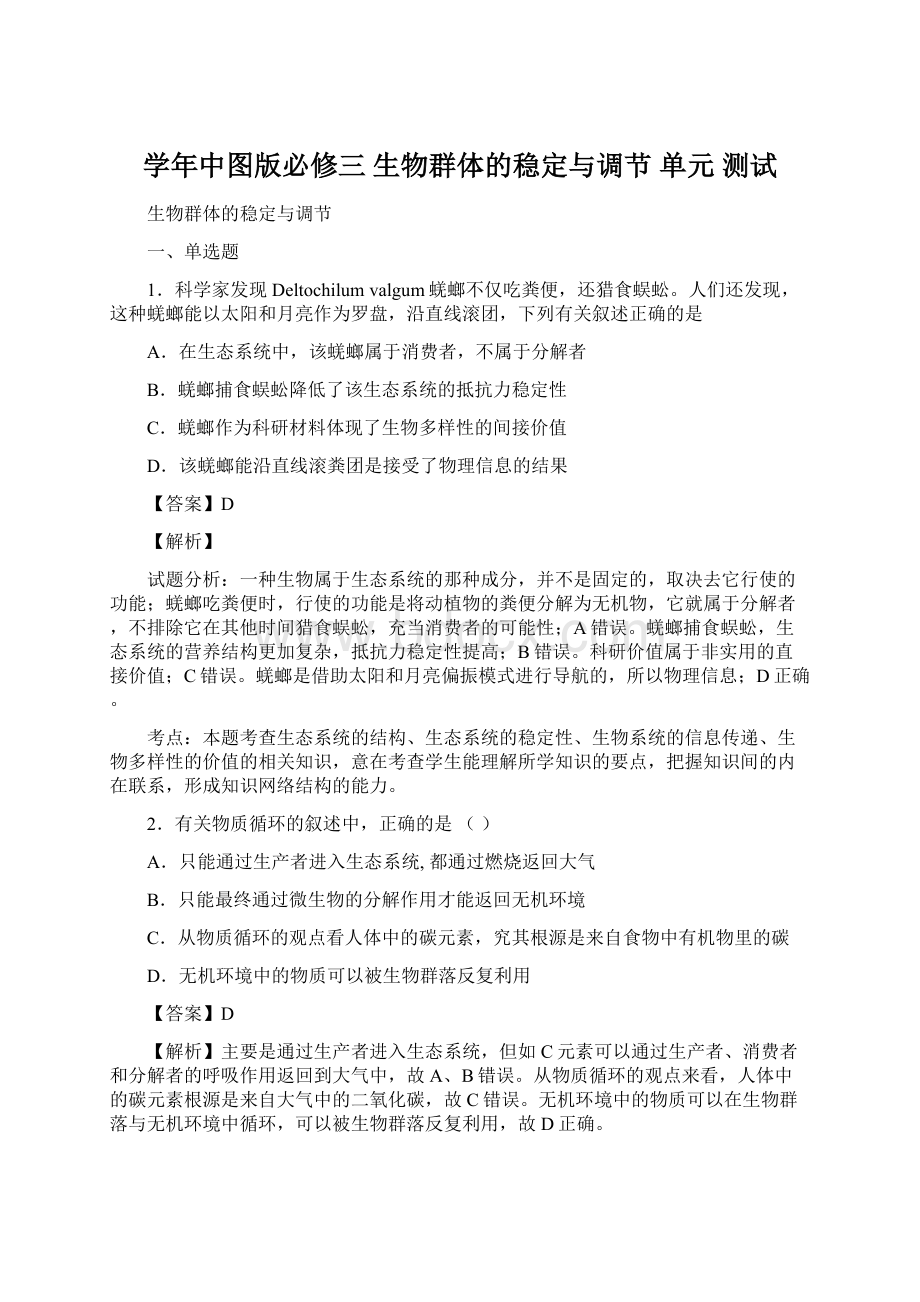

学年中图版必修三 生物群体的稳定与调节 单元 测试.docx

《学年中图版必修三 生物群体的稳定与调节 单元 测试.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学年中图版必修三 生物群体的稳定与调节 单元 测试.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

学年中图版必修三生物群体的稳定与调节单元测试

生物群体的稳定与调节

一、单选题

1.科学家发现Deltochilumvalgum蜣螂不仅吃粪便,还猎食蜈蚣。

人们还发现,这种蜣螂能以太阳和月亮作为罗盘,沿直线滚团,下列有关叙述正确的是

A.在生态系统中,该蜣螂属于消费者,不属于分解者

B.蜣螂捕食蜈蚣降低了该生态系统的抵抗力稳定性

C.蜣螂作为科研材料体现了生物多样性的间接价值

D.该蜣螂能沿直线滚粪团是接受了物理信息的结果

【答案】D

【解析】

试题分析:

一种生物属于生态系统的那种成分,并不是固定的,取决去它行使的功能;蜣螂吃粪便时,行使的功能是将动植物的粪便分解为无机物,它就属于分解者,不排除它在其他时间猎食蜈蚣,充当消费者的可能性;A错误。

蜣螂捕食蜈蚣,生态系统的营养结构更加复杂,抵抗力稳定性提高;B错误。

科研价值属于非实用的直接价值;C错误。

蜣螂是借助太阳和月亮偏振模式进行导航的,所以物理信息;D正确。

考点:

本题考查生态系统的结构、生态系统的稳定性、生物系统的信息传递、生物多样性的价值的相关知识,意在考查学生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识网络结构的能力。

2.有关物质循环的叙述中,正确的是()

A.只能通过生产者进入生态系统,都通过燃烧返回大气

B.只能最终通过微生物的分解作用才能返回无机环境

C.从物质循环的观点看人体中的碳元素,究其根源是来自食物中有机物里的碳

D.无机环境中的物质可以被生物群落反复利用

【答案】D

【解析】主要是通过生产者进入生态系统,但如C元素可以通过生产者、消费者和分解者的呼吸作用返回到大气中,故A、B错误。

从物质循环的观点来看,人体中的碳元素根源是来自大气中的二氧化碳,故C错误。

无机环境中的物质可以在生物群落与无机环境中循环,可以被生物群落反复利用,故D正确。

【考点定位】本题考查物质循环相关知识,意在考察考生对知识点的理解掌握程度。

【名师点睛】碳循环过程图

(1)碳进入生物群落的途径:

生产者的光合作用或化能合成作用。

(3)分析温室效应产生的原因

①化学燃料的大量燃烧,产生CO2。

②植被破坏,降低了对大气中CO2的调节能力。

(4)概括物质循环的特点

①全球性:

物质循环的范围是生物圈。

②往复循环,重复利用:

物质可以在无机环境和生物群落之间反复利用。

3.下列关于种群的叙述不正确的是()

A.种群是生物进化的基本单位

B.一个池塘中的全部浮游植物是一个种群

C.一个种群中全部个体所含有的全部基因,叫做这个种群的基因库

D.种群中的个体彼此可以交配并将各自的基因传给后代

【答案】B

【解析】

试题分析:

种群是生物进化的基本单位,A正确;一个池塘中鱼的种类不止一种,因此一个池塘中全部的鱼不是一个种群,B错误;一个种群的全部个体所含有的全部基因叫做种群的基因库,C正确;种群是在一定空间范围内同时生活着的同种生物的全部个体,种群内的个体可以彼此交配,通过交配将各自的基因遗传给后代,D正确。

考点:

种群的特征;现代生物进化理论的主要内容

4.如图表示某生态系统一年中CO2的释放和消耗状况,其中①是生产者呼吸释放量,②是分解者呼吸释放量,③是消费者呼吸释放量,④是生产者光合作用消耗量。

有关叙述正确的是()

A.流经该生态系统的总能量可用④表示

B.②的量越小,说明该生态系统施用的有机肥料越多

C.该生态系统中消费者同化量的多少可用③表示

D.该生态系统一年中CO2的释放量与消耗量相等

【答案】A

【解析】

试题分析:

流经该生态系统的总能量是生产者固定太阳能的总量,可用④表示,A正确;②的量越小,说明该生态系统施用的有机肥料越少,B错误;该生态系统中消费者同化量是呼吸释放量与储存量之和,不能用③表示,C错误;该生态系统一年中CO2的释放量与消耗量不相等,D错误。

考点:

生态系统的能量流动。

5.重阳节是中国传统文化中的一个重要节日,在这一天有“插茱萸”的习惯,因为“插茱萸,可驱秋蚊灭虫害”。

下列有关分析不科学的是

A.茱萸可适当改变秋蚊、害虫的种群密度

B.茱萸在生态系统中作为生产者

C.不宜用标志重捕法调查秋蚊的种群密度

D.茱萸、秋蚊和害虫共同构成了一个群落

【答案】D

【解析】分析:

根据题意,“插茱萸,可驱秋蚊灭虫害”,说明茱萸与秋蚊之间通过化学信息来调节种间关系,从而影响秋蚊、虫害的种群密度;茱萸是绿色植物,是生产者;标志重捕法适用于调查活动能力较强的大型动物的种群密度,据此答题。

详解:

A.“插茱萸,可驱秋蚊灭虫害”,说明茱萸与秋蚊之间通过化学信息来调节种间关系,因此茱萸可适当改变秋蚊、虫害的种群密度,A正确;

B.茱萸是绿色植物,在生态系统中作为生产者,B正确;

C.标志重捕法是对活动能力强,活动范围较大的动物种群进行粗略估算的一种生物统计方法,不宜用于秋蚊,C正确;

D.群落是指在一定空间内所有生物种群的集合,茱萸、秋蚊和虫害不能称为一个群落,因为没有包括该地域的所有生物,D错误。

点睛:

本题结合“插茱萸,可驱秋蚊灭虫害”情境,考查生态系统中信息传递作用、生态系统构成、种群密度的调查及群落的概念,学生掌握相关概念即可作答。

6.下列关于种群数量特征的叙述不正确的是

A.种群密度是最基本的种群数量特征,不能反映种群的数量变化趋势

B.出生率、死亡率、迁入率和迁出率是种群密度变化的决定因素

C.年龄组成和性别比例影响种群密度的变化

D.处于稳定状态的生态系统各生物的种群密度不会发生变化

【答案】D

【解析】种群密度是最基本的种群数量特征,只能反应种群数量大小,不能反映种群的数量变化趋势,A正确。

出生率、死亡率、迁入率和迁出率是种群密度变化的决定因素,B正确。

年龄结构通过影响出生率和死亡率影响种群密度的变化,性别比例,通过影响出生率,影响种群密度的变化,C正确。

处于稳定状态的生态系统各生物的种群密度处于动态平衡状态,D错误。

【考点定位】种群数量变化

7.下图表示某人工设计的生态系统,下列叙述错误的是

A.该生态系统经过能量多级利用,提高了系统总能量利用效率

B.该生态系统的分解者是蝇蛆和蚯蚓,促进了系统中物质和能量的循环利用

C.合理使用农家肥可提高流经该生态系统的总能量

D.该系统提高了能量流向人类的比例,但各营养级之间的能量传递效率并未提高

【答案】B

【解析】该图是人工生态系统图,利用生物学原理设置的生态农业;在该系统内,葡萄、蔬菜是生产者,通过光合作用固定太阳能,通过食物链把能量传给人、猪等生物,同时为了提高能量和物质利用率,猪粪流进沼气池,沼渣喂养蚯蚓蝇蛆,施入农田等,实现了物质循环再生,提高了能量利用效率,但食物链中能量的传递率没有改变,蚯蚓等能促进物质循环,但不能促进食物链中的能量流动,所以B选项错误。

【考点定位】生态系统的结构、能量流动、物质循环等

【名师点睛】注意两个易错点:

生态系统中的物质可循环,能量却不可循环;人工建立生态系统可提高能量的利用率,但不能提高各营养级之间的能量传递效率。

8.右图表示铜污染对形态、结构和生理特征相似的甲、乙两种水蚤的影响。

a、b分别表示先将两种水蚤培养在不同铜浓度培养液,然后培养在无铜适宜培养液而获得的数量变化曲线。

下列结论不科学的是

A.在有污染的情况下,乙优势明显;在无污染的情况下,甲优势明显

B.在铜污染程度加大的情况下,乙的优势更明显

C.环境改变可改变两种生物之间原有的种间关系

D.环境改变可改变生物之间原有的生态优势关系

【答案】C

【解析】

9.为控制野兔种群数量,澳洲引入一种主要由蚊子传播的兔病毒。

引入初期强毒性病毒比例最高,兔被强毒性病毒感染后很快死亡,致兔种群数量大幅下降。

兔被中毒性病毒感染后可存活一段时间。

几年后中毒性病毒比例最高,兔种群数量维持在低水平。

由此无法推断出

A.病毒感染对兔种群的抗性具有选择作用

B.毒性过强不利于维持病毒与兔的寄生关系

C.中毒性病毒比例升高是因为兔抗病毒能力下降所致

D.蚊子在兔和病毒之间的协同(共同)进化过程中发挥了作用

【答案】C

【解析】病毒感染对兔种群的抗性具有选择作用,病毒感染在选择兔子,作为宿主来讲同样也在选择寄生的生物,这是生物之间的相互选择,A正确;毒性过强不利于维持病毒与兔子的寄生关系,毒性过强虽然病毒活性很强,但是由于宿主大量死亡,并不利于兔子与病毒的寄生关系,B正确;中毒性病毒比例升高是因为兔子的抗病毒能力下降所致,物种基数小,抗病毒的能力并不是下降,从这里得不出这样的结论,C错误;蚊子在兔和病毒之间的协同(共同)进化过程中发挥了作用,原因是该病毒是一种主要由蚊子传播的兔病毒,D正确.

【考点定位】生物进化与生物多样性的形成

【名师点睛】首先病毒感染对兔种群的抗性具有选择作用,病毒感染在选择兔子,作为宿主来讲同样也在选择寄生的生物,这是生物之间的相互选择;毒性过强不利于维持病毒与兔子的寄生关系,毒性过强虽然病毒活性很强,但是由于宿主大量死亡,并不利于兔子与病毒的寄生关系;蚊子在兔和病毒之间起到非常重要的传播作用.

10.某兴趣小组对培养基进行严格灭菌处理后,加入酵母菌,在遵循实验各原则的情况下,探究不同条件下酵母菌种群数量的变化规律,实验结果见下表(单位:

×106个/mL)。

下列相关叙述,不正确的是()

A.获取表中的统计数据时需用到血细胞计数板、光学显微镜等实验器材

B.温度是该实验的自变量,酵母菌菌种与培养基成分等为无关变量

C.酵母菌种群数量变化过程中出现“S”型增长,稳定时间长短与营养有关

D.酵母菌最适合生活在15℃环境中,该温度下酵母菌存活的时间最长

【答案】D

【解析】探究酵母菌种群数量时,利用血细胞计数板进行计数,计数时需要在光学显微镜下观察,A正确;根据表格分析可知,温度是该实验的自变量,而酵母菌菌种与培养基成分等为无关变量,B正确;酵母菌种群数量变化过程中出现“S”型增长,稳定时间长短与营养、pH、有害代谢产物等有关,C正确;表格中酵母菌种群数量在15℃环境中稳定的时间最长,但是不能说明酵母菌在该温度下存活时间最长,D错误。

11.食物网中不存在的生态系统成分是

A.生产者B.消费者

C.杂食性动物D.非生物物质和能量、分解者

【答案】D

【解析】

试题分析:

食物网由食物链构成,食物链是各种生物之间由于食物关系而形成的一种联系,这些生物包括生产者和消费者,不包括分解者,也不包括非生物物质和能量。

考点:

生态系统的结构

【名师点睛】生态系统的结构:

组成成分和营养结构(食物链和食物网)

1、组成成分:

(1)非生物的物质和能量(无机环境);

(2)生产者;(3)消费者;(4)分解者.

2、营养结构

(1)食物链:

在生态系统中,各种生物之间由于食物关系而形成的一种联系。

(2)食物网:

一个生态系统中,许多食物链彼此交错连结的复杂营养关系。

12.下列有关生态学知识的叙述正确的是()

A.“螳螂捕蝉,黄雀在后”这一成语隐含的食物链中含有的营养级数为3个

B.一般地说,随着食物链营养级的递增,能量损失逐级递减

C.种群的基因频率发生改变,将会导致生物进化

D.农业害虫的生物防治方法是依据种内斗争的原理进行的

【答案】C

【解析】

试题分析:

生态系统的结构包括生态系统的成分、食物链和食物网。

在“螳螂捕蝉,黄雀在后”这一成语隐含的食物链中含有的营养级数为4个,分别是植物、蝉、螳螂和黄雀。

一般地说,能量传递率为10%—20%,所以随着食物链营养级的递增,能量损失基本不变。

农业害虫的生物防治方法是依据种间斗争的原理进行的。

所以A、B、D不正确。

现代进化理论认为:

生物进化的实质是种群的基因频率发生改变。

故C正确。

考点:

生态系统

点评:

本题难度一般,要求学生识记生态系统的相关知识,考查学生对生态系统的结