世界上古史4.docx

《世界上古史4.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《世界上古史4.docx(31页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

世界上古史4

第三章:

古代印度文明

•古代印度是一个古老的文明地区。

“印度”一词来源于印度河。

古代希腊历史学家希罗多德是第一个巴印度河及其以东地区称为印度的人。

•我国汉代把它称为“身毒”或者“天竺”,到唐代,玄奘所著《大唐西域记》中才称之为印度。

•古代印度实际上是包括今天的印度、巴基斯坦、尼泊尔、不丹、锡金等国家在内的南亚广大地区。

•古代印度史也就是南亚地区各国古代的历史。

图9

1、居民

•古代印度旧石器时代就有居民,新石器时代的文化遗址遍布整个次大陆。

•这些文化的创造者为矮黑人和原始澳洲人。

•从公元前3000年代起,达罗毗荼人在次大陆处在主要地位,印度河流域的城市文明可能是他们创造的。

公元前2000年代中叶开始,雅利安人从西北印度入侵次大陆。

到公元前1000年代中叶以后,波斯人、希腊人、大月氏人先后侵入次大陆,使居民的成分更加复杂。

•

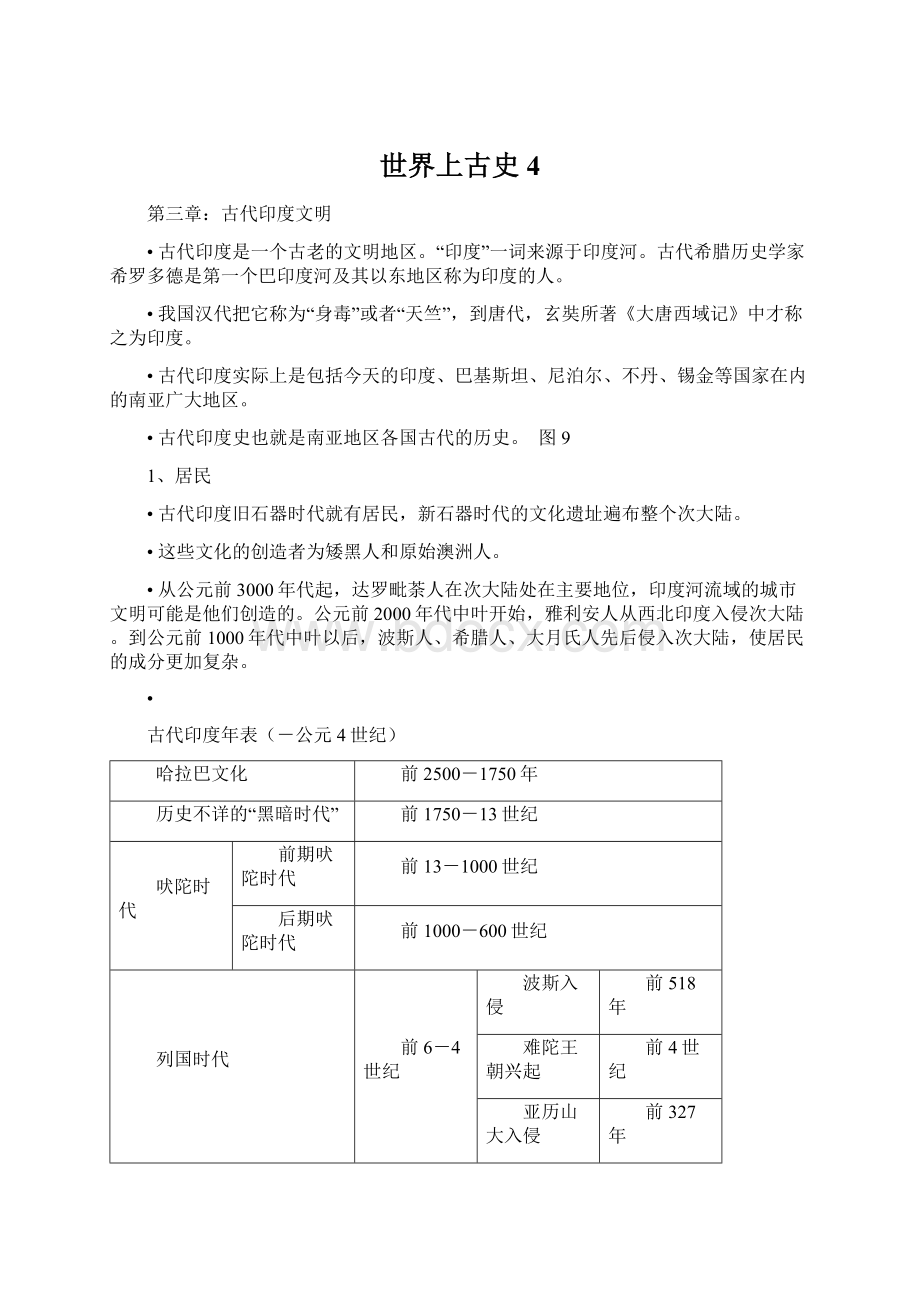

古代印度年表(-公元4世纪)

哈拉巴文化

前2500-1750年

历史不详的“黑暗时代”

前1750-13世纪

吠陀时代

前期吠陀时代

前13-1000世纪

后期吠陀时代

前1000-600世纪

列国时代

前6-4世纪

波斯入侵

前518年

难陀王朝兴起

前4世纪

亚历山大入侵

前327年

孔雀王朝

前324-187年

巽加王朝

前187-75年

甘婆王朝

前75-30年

外族入侵的时期

前30年-公元4世纪

初兴:

前2400→盛期:

前2200—2000→衰亡:

从前1800有衰亡迹象,中心地区在此后一到两百年间瓦解,但较远的城市甚至存在在前1000年。

第一节:

哈拉巴文化时期

1、哈拉巴文化的年代范围,约为公元前2500——公元前1750年。

大体与我国传说中的夏代(公元前21—公元前16世纪)同时。

2、哈拉巴文化的发现:

1922年,考古学者在印度河流域的信德和旁遮普地区发现了摩亨佐·达罗和哈拉巴两个文化遗址,印度河流域的上古文明才为世人所知。

从那以后,考古学者在印度河流域各地陆续发现了许多属于同一文化系统的遗址,共有城市村落二百余处,统称为哈拉巴文化。

哈拉巴文化分布的区域十分广大,东起今印度的北方邦,西到今巴基斯坦的俾路支,长约1,550公里,北自今巴基斯坦的旁遮普,南达今印度的古吉拉特邦,相距约1,100公里,面积超过苏美尔和埃及最古文明的总和。

3、哈拉巴文化:

①哈拉巴文明的创造者一般认为是土著的达罗毗荼人。

但也有人认为是最先进入印度的雅利安人,有的甚至认为是来自西亚的苏美尔人。

而根据出土的人骨和各类人像分析,印度河流域当时的居民大约有原始澳洲人种,蒙古利亚人种和地中海人种等。

看来,哈拉巴文化是几个种族人共同创造的结果。

②从考古发掘的材料来看:

哈拉巴文化已经进入了城市文明的时代。

其标志是保存完好摩亨佐·达罗。

从摩亨佐·达罗的布局来看,明显出现了阶级的分化。

摩亨佐·达罗没有用于防御敌人的城墙,因此可以推测,哈拉帕文化的城市是从商品集散地发展而来的。

其城市是以一个城市为中心,联合周围的农村,然后形成城市国家。

③哈拉巴文化已经进入了青铜器时代。

当时已有大量的铜器和青铜器,如斧、镰、锯、刀、鱼叉等,人们还学会了冶炼金、银、铜、青铜等金属。

但是还没有铁器。

④农作物主要有小麦、大麦、棉花、蔬菜等

驯养的牲畜主要有牛、羊、狗、猪等。

捕鱼和狩猎在经济生活中仍然占有一定的地位。

哈拉巴文化已经出现了文字,这些文字未被释读。

它们一般被刻在印章上。

4、哈拉帕文化的衰亡:

关于它是怎样灭亡的,学术界有几种意见:

第一、雅利安人的入侵导致了哈拉帕文化的灭亡。

第二、灾难导致灭亡。

第三、由于气候等原因导致居民向东迁移。

第二节:

吠陀时期

一、雅利安人的社会:

公元前二千年代上半叶,居住在欧洲中部和东南部的游牧民族大举向外移民,向东南的一支则穿过今伊朗和阿富汗,过兴都库什山口,于公元前1500年前后,移进印度河河谷。

这些侵入印度河谷的处于原始氏族公社末期的游牧部落自称为“雅利安人”,意为“高贵者”。

他们劫掠并占领土著居民的城镇和农业地区,与原来的土著居民发生了激烈战争。

他们称土著居民为“达萨”(或“达休”),在外表上他们与土著居民有着很大的区别。

•1、早期吠陀时代:

雅利安人侵入印度之后的历史,其史料主要保存在《吠陀》,以及解释《吠陀》的《梵书》、《森林书》,《奥义书》中。

《吠陀》一共包括四部吠陀本集,其中《梨俱吠陀》是最古老的一部,其编纂年代大约在公元前12到9世纪,反映了公元前1500—900年时期的情况。

史学界一般都把《梨俱吠陀》所反映的时代称作“早期吠陀时代

•2、后期吠陀时代:

•《娑摩吠陀》,是从《梨俱吠陀》那里摘录下来的颂歌节句,按其在祭仪中使用的需要排列而成。

《耶柔吠陀》是祭祀和奉献牺牲时使用的祷文集,是祭司主持祭仪时的手册。

《阿闼婆吠陀》成书较晚,是驱魔禳灾、平息神怒的咒语,其中夹杂着许多世俗生活方面的内容,与《梨俱吠陀》大不相同。

这后三种吠陀成书较晚,所反映的时代为公元前900——600年或更晚,史称后期吠陀时代。

(一)早期吠陀时代:

•1、最初进入次大陆的雅利安人以畜牧业为主,牲畜是他们的重要财产,常以牛马的头数作为财产的计算单位。

例如《梨俱吠陀》中曾经说,有一位哲人准备以十头牛的价格出卖他的因陀罗神像。

另一处还说,一位哲人,他的因陀罗神像就是给一百头牛、一千头牛也不卖。

•2、社会组织:

雅利安人初到印度的时候还过着氏族部落生活。

每个部落包括若干个村落,这种村落古代印度人称之为“哥罗摩”,村长叫“哥罗摩尼”。

每个村落由许多父权制大家庭组成。

氏族、部落组织有种种会议。

其中最古老的一种叫做“维达塔”,这个会议由全体部落成员参加,它主要负责战利品的分配,主管军事和宗教祭祀,还选举祭司。

(二)晚期吠陀时代:

国家的形成

•1、早在梨俱吠陀时代后期,雅利安部落已从印度河上游向东迁徙到恒河地区上游,至公元前1千年代前期,逐渐移入整个恒河流域。

•2、由于铁器的使用,生产能力的提高,在雅利安人之间出现了分化。

此时典型的早期铁器文化通称灰色彩陶文化。

•3、经济:

农业在经济中已居主要地位。

①耕地使用重犁,往往用好几头牛牵引。

•②播种也按不同的季节分期进行。

③农作物除麦、豆类外,又增添了水稻和棉花等品种。

手工业已较以前有了发展,出现了许多专门从事某一行业的工匠,如铁工、木工、织工、金工、陶工、石工等。

•据希腊史料记载,波斯王大流士一世于公元前518年占领印度河以西的大片土地后,每年向其居民勒索赋税360他连特(一他连特等于26公斤)金沙。

若没有相当规模的开矿和冶炼工程,就很难想象它能交出如此多的黄金。

•4、瓦尔那制度的形成:

即种姓制度,“瓦尔那”原意为“颜色”、“品质”,是在印度发展起来的一种严格的等级制度。

早期吠陀时代晚期,随着雅利安人社会的分化,在雅利安人内部出现了三个不同的等级划分。

即婆罗门、罗阇尼亚、和吠舍。

原来的达萨(当地土著)成为首陀罗。

从而萌芽为四个瓦尔那。

到晚期吠陀时代,原来的罗阇尼亚转化成为刹帝利。

这样就形成婆罗门(祭师、僧侣阶级)、刹帝利(武士阶级)和吠舍(一般平民大众),以及这三个等级以外的,社会地位最低的、被征服的土著居民首陀罗等四个等级。

•婆罗门种姓属于第一等级。

他们的职业是充任祭司,研究并传授婆罗门教经典(包括研究和解释法律),为自己和别人进行祭祀。

他们不从事任何生产劳动,不承担国家的任何赋税和徭役。

但允许让其手下从事农业和手工业。

婆罗门的人身不可侵犯。

他们不仅掌握宗教和文化方面的大权,而且其中一些人还直接参与政权,充当国王的顾问。

他们的生活来源主要是接受布施和赠礼。

•刹帝利属于第二种姓,他们的本职是“进行统治,惩罚罪犯,并且从事战争”。

王公贵族及官吏皆属于这一种姓。

他们可以研究婆罗门教经典、祭神,进行施舍,但不能象婆罗门那样传授经典,为人祭神。

他们不从事任何劳动,但从征收赋税和“战争虏获品”中得到大量的产业和财富。

他们掌握国家的军事、行政大权。

•吠舍种姓属于第三等级。

他们的职业是从事“农业、畜牧业和商业”。

他们可以学习婆罗门教经典、祭神、进行施舍,但是他们和刹帝利一样没有婆罗门所享有的宗教特权,又不可能享有刹帝利那样的军事和行政权力。

他们必须把自己收入的一部分作为赋税交给国王。

他们是没有任何特权的普通公民。

•首陀罗种姓属于第四等级。

他们的职业是为以上三个种姓服务,“从事手工业与作奴仆”。

他们一般不参加婆罗门教的宗教活动,也没有任何权利。

他们中的大多数属于雇工,但也有奴隶。

此外,还有那些不在这四个“种姓”之列的仆役,则被称为“不可接触的贱民(旃荼罗)”。

•统治集团为了维护他们的特权地位,编造神话来说明“种姓制度”的“合理性”,妄图通过一种神的意旨来把四种瓦尔那的现实地位固定下来。

《梨俱吠陀》在最后一章中这样写道,当诸神分割一个原始巨人普鲁沙时,由其身体的不同部分转化成四种不同的瓦尔那,他的嘴变成了婆罗门,他的双臂变成了罗阇尼亚,他的双腿变成了吠舍,他的双脚生出首陀罗”。

•在婚姻上,各种姓的人原则上只应在本种姓内进行婚配。

不过,法规对高等种姓男子娶低等种姓的女子比较宽容,娶比自己低一等种姓的女儿,所生子女还可以保持父亲的种姓;如果低等种姓的男子要娶高等种姓的女子,那就是大逆不道。

二、婆罗门教:

形成于晚期吠陀时代,是由整理和总结雅利安人信仰的宗教学说而构成。

其基础是雅利安人的自然崇拜和多神崇拜。

在婆罗门教形成的过程中,诸神又被赋予了新的内容。

同时创造了大神婆罗摩,即大梵天。

大梵天被认为是宇宙的创造者和最高主宰,世界万物不仅皆为梵天所创,而且只有梵天是实,其他一切皆为虚幻。

(图10)

婆罗门教的教义:

婆罗门教把原始的万物有灵和灵魂转移的观念加以改造,并在此基础上创造出一种“业力轮回”的理论。

按照这种理论,人一造业(即行动的后果)必有果报,有了果报就要产生轮回。

这样,在现世中为“善”者则得“善”报,为“恶”者则有“恶”报。

其最高理想是达到“梵我一致”。

婆罗门竭力宣扬四种姓说,并且为四种姓的人们规定了各自所要遵循的行为规范——“法”(达磨),各个等级只有按照这种“法”行动才能得到所谓的“善”报。

主张杀生祭祀,甚至杀人祭祀,其原始性和野蛮性可见一斑。

如何逃脱轮回:

苦修,修行(遏制人的欲望)

第三节:

列国时代

公元前1000年代初期,一些雅利安人部落由军事民主制度过渡到国家。

到公元前6世纪,在恒河和印度河流域以及周围地区,已经出现了大约20个国家。

公元前6—4世纪为次大陆各国由分立逐渐走向统一的时代。

历史上通称为列国时代。

又因佛教产生于这一时代,所以亦称“早期佛教时代”或者是“早期佛陀时代”。

一、列国时代的政治

1、据佛教文献,在公元前6世纪初,次大陆主要有十六个国家。

其中存在较久、势力较强的有恒河下游的鸯伽国。

恒河中游的摩揭陀国,跋祗国、迦尸国、居萨罗国;恒河上游的则有般阇罗国和居楼国;在印度河流域中游靠近阿富汗边境的有犍陀罗国(犍陀罗文化——希腊雕塑法+佛教文化)

2、政治体制上:

①君主国为主,也有一些共和国。

有公民大会或贵族会议之类的政治机构。

如跋祗国,据佛经资料记载:

遇有大事(如和或战),便“数相集会,讲议政事”。

列国时代君主专制在某些国家逐步形成,佛经中常讲到一些国王为所欲为,因而时常发生人民起义推翻暴君的事。

②除了十六国之外,在次大陆还有许多小国实行原始民主制。

佛教文献中提到的科利耶、巴伽、摩利亚等都属于这类小国。

这些小国的政治制度还很原始,一般由三部分机构组成。

它们包括由选举产生的首领、从刹帝利家族选出的长老议事会和人民大会。

最高权力往往属于人民大会。

在这些小国里,阶级分化一般比大国要慢。

3、列国时期的最大特色:

大国间为争夺领土和霸权而不断发生兼并战争。

最初,恒河中游的伽尸国强盛一时。

它同居萨罗进行了长期的争霸战争。

后来,居萨罗征服了伽尸,发展成为强国。

与此同时,摩揭陀开始强大起来,并逐渐走上了向外扩张的道路。

4、摩揭陀国的强盛并向外扩张:

1)摩揭陀国强盛于频毗沙罗王当政之时(约公元前544——前493年)。

向北征服扩张(首都王舍城),征服鸳伽。

2)其子阿阇世(约公元前493——前462年)即位后,大肆兴兵,向外扩张,他与居萨罗国争夺伽尸,并最后将其吞并。

后来又经十余年征战灭跋祗国。

从此,摩揭陀开始在列国中称霸。

在阿阇世以后,首都由王舍城迁至华氏城(今巴特那)。

二、佛教的创立

佛教为释迦牟尼所创。

按我国传统的说法,释迦牟尼生于公元前566年,死于公元前486年,是伽毗罗卫城(在今尼泊尔境内)的统治者净饭王之子,属刹帝利种姓。

他的原名为悉达多,姓乔达摩。

释迦牟尼是他得道后所获的称号,意为“释迦族的圣人”。

悉达多自幼过着舒适无忧的生活,也受过严格的教育。

二十九岁出家,三十五岁得道,以后在恒河流域的摩揭陀等国收徒传教,被门人奉为“佛陀(Buddha)”,意为觉悟者。

1、早期佛教最初是作为一个反对婆罗门教的宗教派别出现的。

它反对婆罗门教所坚持的种姓制度,认为人的解脱与否,不凭种姓出身,而全靠自己的所作所为,各个种姓的人都能修道,都可以凭自己的努力求得解脱,用不着婆罗门,也用不着求神。

佛教不承认种姓间的区别,提倡“众生平等”,当然这里的平等仅仅是指宗教范围内的平等,但无可否认,它的提出对于婆罗门所极力维护的种姓血统论是一个沉重的打击。

早期佛教的基本教义是“四谛”说。

四谛意即四种“真理”。

这四谛即苦谛、集谛、灭谛和道谛。

•苦谛,主要讲现实存在的种种痛苦。

佛教认为人生一切皆苦,主要有八苦:

生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎会苦、爱别离苦、求不得苦、五盛阴苦。

•集谛,是说明人生多苦的原因。

佛教认为,人生之所以产生上述八苦,其根源在于“欲爱”。

人们总是有追求淫乐的欲望、有希望长生的欲望,也有掌握权力的欲望。

可是世界上的一切都是变化无常的,连“我”都是多种因素的暂时结合,并非真实的存在,因此,人的欲望总会落空。

而人的欲望一旦落空,就会产生痛苦。

佛教还吸取了婆罗门教的轮回说,认为人有欲望就会有言行,有因果循环,就会有生死轮回之苦。

•灭谛,就是指消灭痛苦、消灭苦因、消灭欲望的真理,佛教称这种境界为涅槃。

所谓涅槃,意即灭、灭度或圆寂,这是佛教所幻想出来的不生不灭、永远超脱轮回的一个寂静的境地,是佛教全部修行所要达到的最高理想。

实际上它只是死的化名。

•道谛,是指为实现佛教理论所应遵循的手段和方法。

要达到消灭痛苦的方法,就要学习教义,遵守戒律和八正道。

•所谓戒律,主要是指信徒在道德实践中所要做到的五戒和十善。

五戒是不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。

十善是以五戒为基础扩充而来的,包括:

不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不两舌(不挑拨离间)、不恶口(不骂人说人坏话)、不绮语(不花言巧语)、不贪欲、不慎恚(不愤怒)、不邪见(不违背佛教的见解)。

“五戒”和“十善”实际上就是世俗道德的神圣化。

“八正道”意为八种通向涅槃的正确方法或途径,它以四谛为标准,“八正道”包括:

“正见(信仰正)”、“正思维(决心正)”、“正语(语言正)”、“正业(行为正)”、“正命(生活正)”、“正精进(努力正)、“正念(思念正)、“正定(精神集中)”。

其中最根本的一道是正见,即坚定不移地信奉佛教的教义,其余七道则是在正见的基础上言论行动的不懈修行。

•佛教认为,按此修行,便可不断去“恶”积“善”,修成阿罗汉或成佛,到达智慧和解脱的彼岸。

•早期佛教因为不排斥低等种姓的人入教,教义通俗易懂,讲道深入简出、对信徒既不要求花费大量的金钱从事祭祀,又不要求从事折磨自己的苦行,因而能得到快速发展,并成为当时最有影响的一个新教派。

到释迦牟尼去世后的一、二个世纪,佛教不但在次大陆得到了广泛的传播,而且也传播于南亚次大陆以外的广大地区,以后又逐渐传入中国和东南亚的许多国家和地区。

2、后期佛教:

在佛教传播过程中,对其教义的理解产生了分歧,因而形成了不同的教派。

虽然,在佛教史上的几次大的集结中,都曾力图统一对教义的认识,但终于不能。

公元一世纪,佛教分裂成大乘佛教和小乘佛教。

①小乘佛教坚持原始佛教的基本教义,不承认神的存在,不崇拜偶像,主张自救,通过修道得到解脱,但不一定每个人都能成佛;

②大乘佛教则认为存在神,而且把释迦牟尼也变成了神,因而崇拜偶像。

大乘佛教还认为解脱不仅要靠自己努力,还可借别人之助,于是出现了菩萨,普渡众生,还提出“放下屠刀,立地成佛”。

释迦牟尼意为“释迦族的圣人”;亦称佛或佛陀(Buddha),意为“觉者”;其名为悉达多,姓乔答摩。

但其本名一般讳而不用,通常称他为释迦牟尼或佛陀。

释迦牟尼生于释迦国迦毗罗卫城(今尼泊尔境内),为净饭王之子,属刹帝利种姓,29岁出家,35岁得道成佛。

根据《众圣点记》,佛陀生于公元前565年,卒于公元前485年,享年80岁。

第四节:

孔雀帝国与佛教的传播

一、孔雀帝国的建立:

1、摩诃帕德摩·难陀建立了难陀王朝(约公元前364—324年)。

难陀王朝时期,摩揭陀统一了恒河流域地区,已经初具帝国规模。

据希腊作家记载,难陀王朝有2万骑兵、20万步兵、2000战车、3000战象。

据另一种说法,有8万骑兵、8000战车、6000战象、20万步兵。

难陀王朝已经准备了向印度河流域推进的力量,不过这一进展被马其顿亚历山大的东侵打断了。

2、亚历山大的入侵和孔雀帝国的建立:

•难陀王朝推进印度河流域的计划因为亚历山大入侵而中断。

亚历山大对印度的统治方式,在北印度派总督治理。

亚历山大死后,北印度便陷入混乱的局面。

这时旃陀罗崛多(Candragupta,意译为“月护王”)成了起义的领袖。

据希腊史家查士丁的记载,旃陀罗笈多想夺取王位,他“从各地招募盗贼,怂恿印度人改变统治”。

旃陀罗崛多赶走了旁遮普地区的侵略者以后,又回师东向,攻下华氏城,推翻难陀王朝,建立了孔雀王朝(约公元前324—187年)。

•关于旃陀罗崛多的出身,有不同说法。

一说,他出身于一个养孔雀的家族,起于寒微;又一说,他出身于刹帝利,属于莫里亚家族,“孔雀”(maurya)的名称是从“莫里亚”一字演化而来的。

旃陀罗崛多本人晚年笃信耆那教,后来抛弃王位出家,终于按耆那教的教义逐渐绝食而死。

他出家后,其子宾头沙罗(Bindusāra,意译为“适实王”,约公元前300—273年)继位。

佛教文献说,他曾经杀死16个君主而夺取了他们的土地。

但这些国家的具体地点不详。

他获得了Amitraghāta(“敌人的杀戮者”)之名。

阿育王的统治

•宾头沙罗死,其子阿育王(Aśoka,意译为“无忧王”)继位。

阿育王是频头沙罗的一个妃子之子,他是通过政变而成为国王的。

佛经当中说,他原担任西北地区的Vidisā的总督,在那里他与一个名叫Devī的妇女结婚,生有一个Mahendra。

有资料说原来其父并不喜欢他,在一次派他去平定怛叉始罗人民起义时,只给了他“唯有四兵,无有刀杖”。

二、佛教的传播:

•孔雀王朝的阿育王在位期间,佛教得到了长足的发展。

•在征服羯陵伽以后,阿育王对此次征服表示了忏悔而皈依了佛教。

在他的铭文中,他以第三人称说道:

“征服羯陵伽以后,天爱王便一心致力于践行正法所要求的种种责任。

他虔诚地渴求正法,并在百姓中深入宣教。

这是由于天爱王对于征服羯陵伽国感到了悔恨的缘故。

”阿育王在其铭文中对自己的常用称谓是“天爱善见王”,佛教文献也尽量夸张阿育王以前的暴虐和以后的仁慈,并把这一转变归功于佛教的感化。

阿育王的一些铭文说明,他的确信了佛教。

但是他并没有把佛教规定为人民必信的国教。

他在铭文中大为宣扬“法”。

这是国策上的根本性转变。

•阿育王所宣扬和施行的“法”,包括以下几个互相关联的内容:

(1)宣扬仁爱和慈悲。

(2)宣扬宗教容忍精神。

(3)宣称将不主动发动战争,在迫不得已而发生战争时也将尽量按慈悲的精神办事。

(4)禁止杀牲献祭和某些狂欢性宗教节庆,对宰杀动物做了诸多禁止和限制,虽然并未从根本上禁止所有动物宰杀行为。

(5)国家出资大兴公益事业。

(6)设立正法大臣,管理人民的道德和宗教事宜,以及监督上述公益事业的的维护。

(7)修建了了众多的佛塔以供奉佛骨。

(8)传说在他统治的时代,在华氏城举行了佛典的第三次结集。

他把佛教徒派往帝国的边区和国外(斯里兰卡和下缅甸)传教。

•阿育王的政策是以哲学治国成功的范例。

他的基于“法”的国策与其说是发生在宗教信仰方面,不如说发生在一个国王对待其臣民的态度方面。

他说了这样的话:

“朕所做的一切,皆为弥补朕有负于众生之处。

”一国之君勇于公开而多次地承认自己的错误在人类历史上也是罕见的,这也说明他并非完全出于伪善的目的,而的确有由衷皈依的心理因素。

“一国之君的这种令人吃惊的观念不仅是崭新的,而且也是令人鼓舞的。

这对于认为国王是国家至高无上权力象征的早期各国王来说是不可思议的。

在《政事论》中的国王从不负于任何人,他的唯一职责就是为国家的利益进行统治,而评论其统治成败的唯一最高准则便是才能。

阿育王使公元前6世纪Magadha的各种宗教所表达的社会哲学最终深入进了国家机器。

”(D.D.Kosambi)佛教文献总是把阿育王的圣法说成是佛家慈悲精神的表现,并不为过。

三、孔雀帝国的覆亡和其后的印度政治史

1、阿育王死后不久,孔雀帝国就陷于分裂。

他的作为西北地区总督的儿子据地独立,原来在帝国内处于半独立状态的安度罗(Andhra)也在南部宣布独立。

孔雀王朝在恒河流域继续维持统治约50年。

约公元前187年,孔雀王朝末王被大臣普沙密多罗·巽伽(PuṣyamitraŚunga)所杀,孔雀帝国覆亡。

2、(南部)罗·巽伽(PuṣyamitraŚunga,约公元前187—151年)建立了巽伽王朝(约公元前187—75年)。

他出身于婆罗门家庭,奉行婆罗门教,曾经两次举行马祭,以显示国力强盛。

巽伽王朝初期仍然统治整个恒河流域,初期的君主也曾力图抵御希腊人对西北部的侵入和东南方的羯陵伽的势力,但是国势日趋不振,最终只剩下了摩揭陀这一地区。

3、(南部)75年,巽伽王朝末王被杀,伐苏迪跋·甘华(VāsudevaKāṇva)建立了甘华王朝(甘婆王朝,约公元前75—30年)。

这个领土仅限于摩揭陀地区的小王朝,最后为安度罗所灭。

4、(北部)国灭亡后公元前2世纪至公元3世纪期间,西北印度不断有外族入侵。

先是中亚的巴克特里亚-希腊(大夏)王国,在公元前2世纪初侵入西北印度。

大约在巴克特里亚-希腊王国解体之后,弥兰王(Menandros,公元前155—130年)在印度的希腊人王国中最著名的国王。

他曾进攻巽伽王朝,可能兵锋一度达到华氏城。

他没有能够在恒河流域确立统治,而只是巩固了在西北部的政权。

他信奉了佛教,与东部的信奉婆罗门教的印度人的王朝形成鲜明对照。

希腊人在印度西北部的统治并不长久。

公元前1世纪,塞种人进入印度西北部,打败了在这里的希腊人王国,取代了它的地位。

公元前1世纪末,一批安息人又侵入这一地区,建立王朝,实行统治。

可是他们的统治也不长久。

公元1世纪,月氏人中的贵霜(Kuṣāṇa)部落建立了贵霜王朝,并从中亚进入喀布尔和克什米尔地区。

至迦腻色迦王(约公元78—102年)时期,印度的贝拿勒斯以西、纳巴达河以北的地区又成了贵霜帝国版图的一部分。

贵霜帝国成了一个纵贯中亚和南亚的大帝国。

迦腻色迦王也信奉佛教。

在他的支持下,大乘佛教由中亚传入中国。

但兴盛一时的它到公元2世纪以后就开始衰落了。

公元3世纪,贵霜帝国分裂为若干小国。

残留在印度西北部的一些贵霜人小国又维持了约一个世纪,才最终消失。

5、(南部)至公元4世纪,自甘华王朝灭亡以来在政治上一直沉寂的摩揭陀又兴起了笈多(Gupta)王朝(约公元320—550年)。

这个王朝很快统治了北印广大地区,贵霜在印度的残余势力也处于笈多帝国的统治之下。

印度历史进入中世纪。

五、文化:

文学:

两部最长