框架类结构楼梯设计对策探讨结合规范解析.docx

《框架类结构楼梯设计对策探讨结合规范解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《框架类结构楼梯设计对策探讨结合规范解析.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

框架类结构楼梯设计对策探讨结合规范解析

现行规范针对楼梯结构抗震分析、设计作出如下规定:

《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第6.1.15条规定:

“对于框架结构,楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算”。

《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第6.1.4条:

框架结构的楼梯间应符合下列规定:

“楼梯结构应有足够的抗倒塌能力”,“宜采取措施减小楼梯对主体结构的影响”。

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第3.6.1条:

关于混凝土结构防连续倒塌设计要求:

“增强疏散通道结构构件的承载力和变形能力”。

1汶川地震启示及现行规范规定

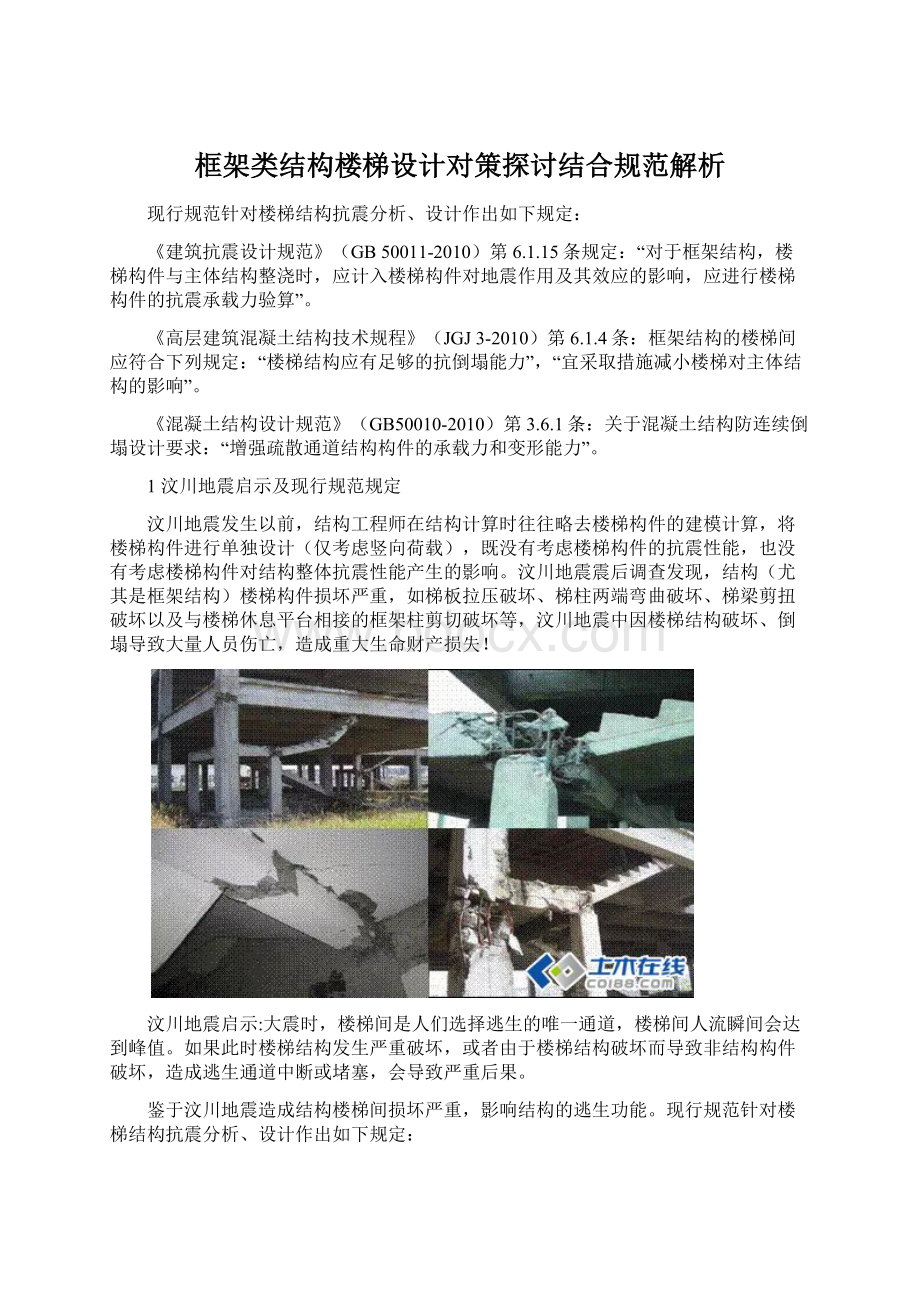

汶川地震发生以前,结构工程师在结构计算时往往略去楼梯构件的建模计算,将楼梯构件进行单独设计(仅考虑竖向荷载),既没有考虑楼梯构件的抗震性能,也没有考虑楼梯构件对结构整体抗震性能产生的影响。

汶川地震震后调查发现,结构(尤其是框架结构)楼梯构件损坏严重,如梯板拉压破坏、梯柱两端弯曲破坏、梯梁剪扭破坏以及与楼梯休息平台相接的框架柱剪切破坏等,汶川地震中因楼梯结构破坏、倒塌导致大量人员伤亡,造成重大生命财产损失!

汶川地震启示:

大震时,楼梯间是人们选择逃生的唯一通道,楼梯间人流瞬间会达到峰值。

如果此时楼梯结构发生严重破坏,或者由于楼梯结构破坏而导致非结构构件破坏,造成逃生通道中断或堵塞,会导致严重后果。

鉴于汶川地震造成结构楼梯间损坏严重,影响结构的逃生功能。

现行规范针对楼梯结构抗震分析、设计作出如下规定:

《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第6.1.15条规定:

“对于框架结构,楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算”。

《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第6.1.4条规定框架结构的楼梯间应符合下列规定:

“楼梯结构应有足够的抗倒塌能力”,“宜采取措施减小楼梯对主体结构的影响”。

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第3.6.1条关于混凝土结构防连续倒塌设计要求:

“增强疏散通道结构构件的承载力和变形能力”。

近年来,基于性能的抗震设计理念已逐渐应用于工程实际,现行的《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)和《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)均引入这种设计理念并就具体实施方法作出了规定。

楼梯间起着地震时逃生的重要作用,将楼梯结构的抗震性能目标提高,设计为整个结构的“安全岛”的概念,已被广大工程师所接受。

2 当前设计院对楼梯结构的主流设计方法探讨

2.1楼梯结构采用传统整浇做法

(1)楼梯设计仍采用汶川地震前的传统方法,不参与结构整体计算,仅对楼梯构件的抗震构造措施进行加强。

这种设计方法违反《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)6.1.15条的要求,但目前仍被广泛使用。

(2)按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)要求,将楼梯结构输入结构整体模型进行计算并设计。

大量精细分析结果表明,楼梯结构对框架类结构的整体刚度、规则性影响显著,梯柱、梯梁、梯板以及楼梯周边结构构件地震作用效应较大,设计时极易超筋,而如果增大相关构件尺寸来解决,会导致楼梯结构刚度进一步增大,地震作用效应进一步增加,在设计上形成“死循环”(图2(a))。

一味的“硬抗”,可能会影响建筑使用功能和整体结构布局,同时会导致建筑造价上升。

(a)楼梯整浇对结构振动特性及构件内力影响(MIDAS软件)

(b)滑动支座改善结构刚度布置(ETABS软件)

图2楼梯对框架结构整体抗震性能的影响

另外,由于楼梯结构错层布置,现行个别主流设计软件在楼梯建模、分析单元选取、刚度集成方面存在诸多“盲区”,导致计算结果极易发生异常,对设计人员造成严重困扰。

同时,现行规范缺乏楼梯结构的概念设计,对楼梯结构构件的抗震措施、预期破坏模式、性能目标实现机理等交代不明,导致楼梯结构设计目前缺乏统一标准,乱象丛生。

最后,不得不指出,框架结构中,整浇的楼梯结构无疑会在结构平面中形成“刚性核”,时程分析表明,无论是否经过(小震的)抗震设计,中、大震时楼梯结构都将首当其冲,率先破坏,这与“安全岛”的设计理念不符。

因此,“硬抗”的设计方案值得反思。

2.2采用“减震”设计思路,在梯板下端与梯梁之间设置滑动支座

对楼梯间采取“放震”措施,弱化楼梯构件对主体结构的刚度影响,人为地将楼梯间与主体结构隔开,是楼梯间抗震设计的新思路。

大量分析表明,梯板斜撑效应是造成楼梯间结构抗震设计一系列问题的根源,因此,在楼梯梯板与梯梁之间设置滑动支座,将楼梯梯板的支撑效应卸掉,是解决楼梯结构抗震问题的有效途径(图2(b)为设计滑动支座前后结构第一振型形状对比)。

滑动支座做法的效果已被计算与试验证实,并已被《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》国家建筑标准设计图集·11G101-2(以下简称11G101-2图集)采用。

11G101-2图集给出了具体的滑动支座参考做法(图3),且说明采用图3做法时,由于滑动支座卸掉了梯板的斜撑效应,建模时梯板可不参与结构整体计算。

图311G101-2图集中楼梯滑动支座建议做法

图4梯柱破坏引发梯板脱落示意

由于图3构造简单,且广大设计人员根据11G101-2图集说明笼统认为用上述做法时,整个楼梯结构(注:

11G101-2图集原意仅梯板)可不参与计算,大大简化了设计步骤,造成目前图3做法不分楼梯结构是否安全、不分梯柱是否薄弱且未经抗震设计、不分梯板与梯梁隔离是否影响结构冗余度、不分梯板下端大震时会否翘起等安全隐患而盲目地大量使用。

对11G101-2图集楼梯间滑动支座的建议做法仔细研究发现,上述做法仅释放掉了梯板的斜撑效应,对于整个楼梯结构而言,如无条件地使用会存在以下几种问题:

(1)存安全隐患。

将楼梯斜板简单放置在梯梁上,减少了结构冗余度,大震时梯板有脱落风险!

虽然梯板的搭接长度满足现行规范框架结构的层间变形需求,但支撑楼梯斜板另一端的梯柱,如其截面尺寸较小且未经抗震设计,很难形成强柱弱梁的破坏机制,大震时,梯柱很可能先于主体结构发生破坏,而导致另一端“搁置”在梯梁上的梯板发生滑落,从而使楼梯间发生连续倒塌的脆性破坏(图4)。

另外,振动台试验结果表明,7度及以上大震时,采用图3滑动支座做法的梯板下端会发生竖向翘起现象,且竖向加速度反应较大,梯板振动与梯梁碰撞造成梯板跨中产生明显水平裂缝。

如果大震时楼梯间人流密集,这种振动反应极易引发踩踏事故等。

最后,梯板与梯梁脱开后,楼梯结构可能与主体结构脱开,成为主体结构的单跨框架子结构。

一方面《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)6.1.5条避免甲乙类建筑和高层建筑使用单跨框架,另一方面,楼梯子结构存在地震力二次放大的可能(鞭梢效应),这更加重了梯柱首先发生脆性破坏的风险。

(2)不美观,预留变形区构造极易被后期装修工程忽略。

梯板下端与休息平台连接处,建筑面层要预留125px的“预变形滑动区”,这使得建筑面层不连续。

框架结构一般均为公共建筑,这种做法影响建筑美感。

工程案例表明,大多滑动支座在装修时被建筑面层顶死,形同虚设。

(3)设计、施工不方便。

11G101-2图集没有交代梯板以外的楼梯构件设计方法,而这个环节被绝大多数设计师误读,导致楼梯结构设计存在严重安全隐患。

另外,隔震层厚度较小,且必须位于梯梁与梯板之间,施工定位要求较高,难度大。

3 陕14G10《隔震橡胶支座现浇钢筋混凝土板式楼梯》设计理念

3.1背景、做法及优势

基于“硬抗”的设计方案以及传统滑动支座做法设计方案均不尽完美,结合减、隔震设计思路,我们提出将滑移型的滑动支座转化为橡胶隔震支座,如图5所示。

在梯板下端与梯梁之间设橡胶隔震支座,橡胶隔震支座通过上下连接板和锚固螺栓分别锚入梯板与梯梁内,使得二者之间既可相互滑动,又连为一体。

图5防倒塌隔震支座做法

图5橡胶隔震支座相比图3滑动支座做法具有以下优势:

(1)安全

首先,梯板通过橡胶隔震支座与梯梁相连,橡胶隔震支座通过变形释放梯板斜撑效应的同时,其自身的抗剪、抗拉、抗压承载力以及自复位能力能增加楼梯结构的冗余度,起到楼梯结构抗震的二道防线作用。

大震时即使梯柱破坏,隔震橡胶支座能确保梯板不会脱落,楼梯不倒塌,其作为逃生通道的功能能够继续发挥,直至整体结构倒塌失效。

另外,橡胶支座抗拉承载力能保证大震时梯板下段不发生竖向翘起。

(2)美观

梯板下端与休息平台连接处,预留泡沫“变形区”,将变形区留在支座内部解决,支座滑动不受建筑面层影响,保证建筑面层的连续性。

(3)设计施工更方便

橡胶隔震支座均通过验算满足楼梯结构“大震不倒”的设防要求,且所有验算工作线下完成。

工程师设计时可省去所有楼梯构件的建模计算,仅按不同楼梯结构类型、不同抗震设防类别进行支座型号选择即可。

施工时,将隔震支座放入梯梁、梯板绑扎钢筋之间,定位后,整体现浇即可。

支座可接受的施工误差达10mm。

3.2设计流程

3.2.1楼梯橡胶隔震支座(以下简称LTZZ)的型号及设计参数

图6LTZZ的型号参数

LTZZ型号标准:

1)LTZZ宽度统一定义为270mm,厚度定义为50mm,变形区宽定义为60mm;2)需要设计人员确定的尺寸:

L(梯板宽度),b(橡胶层宽度),H(变形区填充材料高度)(图6);3)因此,LTZZ型号可表示为:

LTZZ-L-b-H(如LTZZ-1500-80-60)。

确定LTZZ型号的三个参数中,L,H与楼梯几何尺寸、面层厚度相关,不需计算求解。

所以,LTZZ设计的关键是求得橡胶层宽度b。

3.2.2橡胶层宽度b计算

(1)LTZZ针对不同楼梯结构的抗震验算项目(以普通双跑楼梯为例)

图7常见普通双跑楼梯结构类型

图7第一种类型的楼梯,休息平台四角均为框架柱,因框架柱均参与结构的整体抗震计算及设计,设置LTZZ后,不用考虑楼梯间框架柱破坏后楼梯结构的安全风险(因为框架柱破坏意味着整体结构破坏,此时强调楼梯结构安全没有意义)。

所以,此时LTZZ只需进行滑动变形能力验算及梯板竖向防翘起验算即可。

图7第二种类型的楼梯,休息平台外侧为两个框架柱,假定休息平台内侧的梯柱发生破坏,梁端产生塑性铰,但由于受到外侧框架柱的约束,楼梯结构不会倒塌。

所以,此时LTZZ只需进行滑动变形能力验算及竖向防翘起验算即可。

图7第三种类型的楼梯,休息平台外侧仅一个框架柱,假定休息平台的梯柱地震时率先破坏,梁端产生塑性铰可能会导致楼梯结构沿水平方向倒塌。

所以,此时LTZZ需进行滑动变形能力验算、楼梯结构X向和Y向的水平防倒塌验算及竖向防翘起验算。

图7第四类型的楼梯,与第三种类似,此时LTZZ需进行滑动变形能力验算、X向和Y向的水平防倒塌验算及竖向防翘起验算。

另外,特别重要的楼梯结构,应进行竖向防连续倒塌验算。

(2)LTZZ变形能力、承载力验算准则

①变形能力验算准则

梯板与梯梁脱开后,楼梯间可视为主体结构的一个子框架结构,《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)规定框架结构大震下层间位移角不超过1/50,考虑柱轴压比、配箍率等有利因素时可放宽至1/40,因此,LTZZ水平变形需求可取楼梯层高度的1/40,即: