预防妇产科手术后盆腹腔粘连的中国专家共识全文.docx

《预防妇产科手术后盆腹腔粘连的中国专家共识全文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《预防妇产科手术后盆腹腔粘连的中国专家共识全文.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

预防妇产科手术后盆腹腔粘连的中国专家共识全文

2021预防妇产科手术后盆腹腔粘连的中国专家共识(全文)

术后粘连是指手术创伤所造成的组织、器官之间的异常纤维连接,已成为妇产科手术最常见的并发症。

根据部位和涉及组织的不同,粘连可保持"静止"或引起病理性的并发症,严重者甚至可导致肠梗阻而危及生命。

1、粘连的不良影响

盆腹腔手术后有90%~93%的患者会发生粘连[1],妇产科手术后粘连的发生率也达到56%~100%[2]。

术后粘连除会引起肠梗阻外,多数患者会出现持续的盆腹腔疼痛、性交痛、不孕或消化道不适,以及造成再次手术困难或手术损伤[3]。

在需要处理的术后并发症(如肠梗阻、慢性盆腔痛、不孕等)中有56%涉及粘连[4]。

女性继发性不孕患者有20%~40%是粘连造成的[5,6]。

超过1/3的接受妇科大手术的患者10年内会因粘连相关并发症再次入院[3]。

此外,处理粘连及其相关并发症还造成了巨大的经济负担。

在英国,术后2年和5年内因粘连相关并发症而再次入院的总费用分别为2420万和9520万英镑[7]。

预防术后粘连不仅可提高手术的成功率,同时,也可为患者解除病痛,改善生命质量,增加妊娠机会,减少医疗费用。

2、粘连的分类及分级

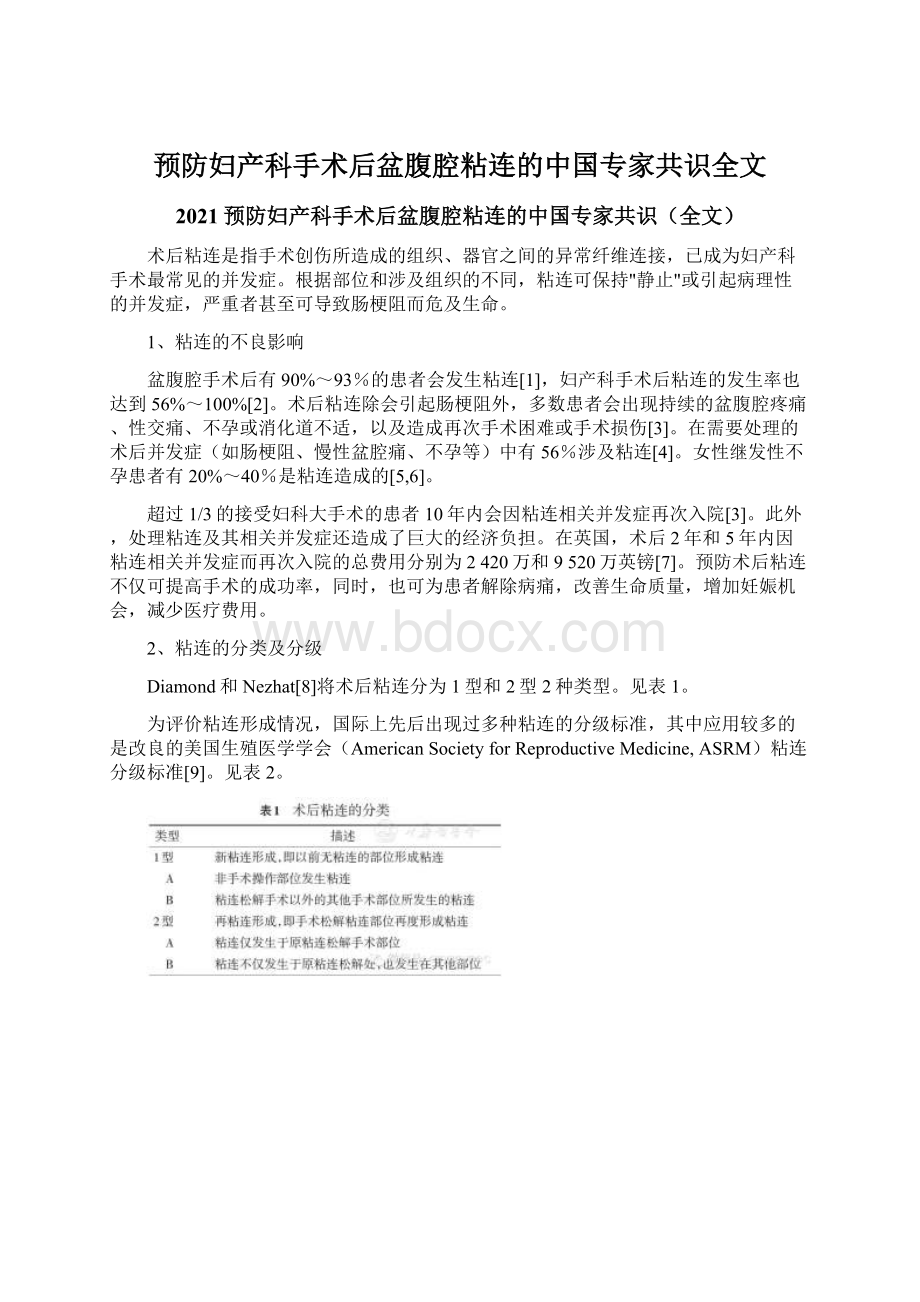

Diamond和Nezhat[8]将术后粘连分为1型和2型2种类型。

见表1。

为评价粘连形成情况,国际上先后出现过多种粘连的分级标准,其中应用较多的是改良的美国生殖医学学会(AmericanSocietyforReproductiveMedicine,ASRM)粘连分级标准[9]。

见表2。

3、粘连的病因和病理生理

缺血是诱发粘连最重要的病因。

因此,术后粘连常发生在组织被挤压、缝合或结扎的部位[10]。

炎症反应是粘连形成的另1个诱因。

腹腔内异物(如滑石粉、缝线或粪便)刺激或污染及细菌感染等都会导致炎症反应,进而引起粘连[11,12,13]。

粘连发生于正常腹膜组织损伤后。

损伤可由手术、创伤、炎症、感染或腹腔内异物引起。

当腹膜受到损伤时,表面的间皮细胞坏死脱落,暴露出结缔组织[11]。

局部的炎症反应和血液凝集释放的趋化性细胞因子,吸引损伤组织周围的正常间皮细胞、以及由间皮母细胞分化来的新生间皮细胞到受损伤部位,形成多个间皮细胞岛,并在纤溶作用的促进下进一步分裂、增殖、覆盖受损伤的腹膜表面,形成新的腹膜。

同时,在前炎症因子如组胺的作用下,血管的通透性增加,形成炎性渗出,并在局部形成纤维蛋白基质,进而在相邻的组织之间形成纤维蛋白束。

正常情况下,纤维蛋白束可被纤溶系统溶解并清除。

但在组织缺血等条件下,纤溶系统活性受到抑制,纤维蛋白束则无法被清除[10]。

一旦纤维母细胞潜入纤维蛋白束并引起胶原沉积,临床即可见粘连形成[14,15]。

在这一复杂的过程中需要多种细胞因子、生长因子及蛋白酶的参与,如整合素、肿瘤坏死因子(TNF)、基质金属蛋白酶(MMP)等,广泛参与粘连形成的不同阶段。

4、粘连的预防

预防粘连是减少与术后粘连相关的并发症发生的关键。

根据粘连形成的诱因及发病机制,采取积极的预防措施,能减少粘连的发生。

目前,预防粘连的措施包括精细的手术操作和使用预防粘连的材料和药物。

为评价各种预防粘连措施的效果,加拿大预防保健工作组(CanadianTaskForceonPreventiveHealthCare)提出了相应的评价标准,分别用循证医学证据对证据质量和推荐分类进行了分级[16]。

证据质量级别:

Ⅰ:

证据来源于至少1个实施良好的随机对照研究。

Ⅱ-1:

证据来源于设计良好的非随机化对照研究。

Ⅱ-2:

证据来源于设计良好的队列研究(前瞻性或回顾性)或病例对照研究,最好是来自1个以上中心或研究组。

Ⅱ-3:

证据在无干预情况下通过不同时间和医疗中心获取。

非对照研究的引人注目的结果(如20世纪40年代使用青霉素治疗的结果)也属于此类。

Ⅲ:

权威人士的意见,基于临床的经验、描述性研究或专家委员会的报告。

推荐分类[16]:

A:

有良好的证据推荐采取临床预防措施。

B:

有合理的证据推荐采取临床预防措施。

C:

现有证据是矛盾的,无法明确推荐或反对采取临床预防措施;但其他一些因素可能会影响决策。

D:

有合理的证据推荐不采取临床预防措施。

E:

有良好的证据推荐不采取临床预防措施。

I:

缺乏充分(数量或质量)的证据进行推荐;但其他一些因素可能会影响决策。

(一)精细的手术操作

循证医学推荐:

(1)医师应尽量采用微创的方法以减少粘连形成的风险(证据质量级别Ⅱ-1,推荐分类B)。

(2)手术时应尽量减少组织损伤以减少术后粘连的风险;预防措施包括:

仅在安全完成手术的前提下必要时才进行组织填塞、挤压和操作(证据质量级别Ⅲ,推荐分类B)。

预防粘连的手术操作的基本原则:

(1)减少腹膜损伤;

(2)充分止血;(3)防治感染。

1.改进手术技术:

严格遵循手术原则、良好的手术技术是减少粘连的基础。

具体预防措施如下:

(1)减少损伤:

轻柔操作减少组织损伤,应用能量器械时注意减少和避免热损伤,缩短手术时间以减少组织暴露时间和机械性刺激。

(2)仔细止血:

如果混有血液,防粘连制剂会增加纤维蛋白沉积从而增加粘连形成的风险[15](证据质量级别Ⅱ-2)。

(3)防治感染:

防止细菌感染或粪便污染,保持组织湿润,避免异物留置,合理使用抗生素预防和控制术后感染等[3]。

术中尽量减少缝合并选择组织反应低的缝线,放置植入物应腹膜化,开腹手术使用无滑石粉和非乳胶的手套均可以减少异物反应[17]。

2.微创手术:

微创手术术后粘连的发生率比开腹手术明显降低[18,19,20,21]。

每次手术都不可避免地会造成一定程度的组织损伤[18];随着手术次数的增加,粘连形成的风险也相应增加[22]。

如果可能,子宫切除手术更应选择经阴道或腹腔镜等微创路径[23]。

妇科医师应在结合考虑患者个体特征、可能的病理结果以及自身技术的情况下尽量采用创伤更小的手术方法。

但也需要注意腹腔镜手术中应降低气腹压力、缩短气腹持续时间及减少电灼次数以减少粘连[17]。

3.存在术后粘连特定风险时应考虑采用辅助的防粘连措施:

粘连形成的高危疾病包括子宫内膜异位症和慢性盆腔炎症性疾病[24]。

另外,接受过卵巢和输卵管手术、子宫肌瘤剔除术和粘连松解术的患者更易出现粘连[17]。

故患者存在这些特定风险时应考虑采用辅助的防粘连措施,如防粘连制剂[17,24]。

(二)预防粘连的材料和药物

1.凝胶或液体材料:

循证医学推荐:

临床医师可考虑在手术后应用透明质酸(证据质量级别Ⅰ,推荐分类A)或羧甲基几丁质(证据质量级别Ⅱ-1,推荐分类B)防止粘连。

(1)透明质酸:

透明质酸是1种高分子黏多糖,由天然原料制备,有良好的生物相容性和组织黏附性,能降解吸收,在液态的生理状态下形成高黏度的凝胶。

腹腔内灌注能覆盖组织器官浆膜面,隔离创面并最大限度减少浆膜脱水,从而减少粘连形成。

由于制备工艺不同,目前已开发出多种以透明质酸为基础的不同制剂。

荟萃分析发现,不同类型的透明质酸制剂均能减少粘连的形成(OR=0.31,95%CI为0.19~0.51),还可避免已有的粘连进一步加重(OR=0.28,95%CI为0.12~0.66)[25](证据质量级别Ⅰ)。

最近的研究还表明,透明质酸可减少合成网片放置后的粘连形成[26](证据质量级别Ⅱ-1)。

(2)羧甲基几丁质:

羧甲基几丁质是1种虾壳提取物,后期通过化学反应改变其特定的基团而改变其物理和生化性质,具有广泛的生物学作用和良好的生物相容性,在体内可完全自然降解,具有促进上皮细胞生长、抑制成纤维细胞生长、广谱抑菌、促进红细胞凝集等多种生物活性,可多环节阻断术后粘连的发生[27,28]。

1项多中心随机对照单盲临床研究显示,其不但能减少粘连的发生率,还能减少粘连的范围和程度,并能防止新粘连的形成[29](证据质量级别Ⅱ-1)。

2.隔膜材料:

循证医学推荐:

(1)手术医师应考虑对有粘连高危因素的患者应用防粘连隔膜材料,如:

子宫内膜异位症、盆腔炎症性疾病、接受子宫肌瘤剔除术、附件手术等四类手术的患者。

(2)尚无应用氧化再生纤维素防粘连膜、膨体聚四氟乙烯防粘连膜或化学改良的透明质酸钠-羧甲基纤维素防粘连膜后的不良反应报告(证据质量级别Ⅱ-1)。

(1)氧化再生纤维素防粘连膜:

氧化再生纤维素防粘连膜是1种由氧化再生纤维素制成的可吸收合成机械性隔膜,可以按需裁剪。

放置后8h内,其能形成1层凝胶状保护膜覆盖组织损伤面,之后开始缓慢降解为单糖,但能保证在最初的修复过程中(7~10d)形成保护层,在术后28d内会完全降解。

与不用任何防粘连材料比较,在开腹手术中应用氧化再生纤维素防粘连膜后盆腔粘连的发生率降低(OR=0.39,95%CI为0.28~0.55)[30]。

类似的研究结果也显示,在腹腔镜手术后新粘连形成减少(OR=0.31,95%CI为0.23~0.79),再粘连形成也减少(OR=0.19,95%CI为0.09~0.42)[15]。

目前,尚无数据显示其对于小肠梗阻、慢性盆腔痛的影响。

2014年,欧洲人类生殖与胚胎学会(ESHRE)针对子宫内膜异位症引起的盆腔粘连建议使用氧化再生纤维素防粘连膜[31]。

(2)膨体聚四氟乙烯:

膨体聚四氟乙烯是1种不吸收的合成隔膜,必须缝合于手术部位。

与不采取任何预防措施相比,膨体聚四氟乙烯可以减少子宫肌瘤剔除术后新粘连的形成(OR=0.21,95%CI为0.05~0.87)[32]。

文献报道,在粘连松解术后,膨体聚四氟乙烯组的再粘连形成少于氧化再生纤维素防粘连膜组(OR=0.16,95%CI为0.03~0.80)[15,33]。

因此,应用膨体聚四氟乙烯防粘连膜预防粘连形成,较未用防粘连膜或使用氧化再生纤维素防粘连膜更有效(证据质量级别Ⅰ)。

目前,尚无研究评价膨体聚四氟乙烯应用后小肠梗阻、慢性盆腔痛或妊娠率的情况。

(3)化学改良的透明质酸钠-羧甲基纤维素防粘连膜:

化学改良的透明质酸钠-羧甲基纤维素防粘连膜是1种由透明质酸钠和羧甲基纤维素组成的可吸收合成隔膜材料。

放置后约24h转变成亲水胶,形成保护膜覆盖在创面上,持续7d直到创面间皮化,并会在28d内完全清除。

循证医学分析显示,其不仅能降低术后粘连的发生率,还能减少粘连的范围和程度,尤其是在子宫肌瘤剔除术后[34]。

随机对照临床研究显示,与对照组相比,盆腹腔内放置化学改良的透明质酸钠-羧甲基纤维素防粘连膜的手术患者慢性腹腔疼痛(超过3个月)的发生率显著降低(分别为77.8%和35.3%),但在术后小肠梗阻发生率和术后生命质量方面,两组无显著性差异[35](证据质量级别Ⅱ-2)。

而1项多中心研究则显示,应用其可使术后小肠梗阻的发生率下降1.6%(绝对值)和47%(相对值)[36]。

最近的1项大样本量对照研究也显示,开腹手术中应用化学改良的透明质酸钠-羧甲基纤维素防粘连膜可降低术后粘连性小肠梗阻的发生率[37]。

但总体来说,对于长期临床结局(如生育或慢性疼痛)的影响尚缺乏足够证据支持。

3.药物制剂:

循证医学推荐:

药物预防粘连的效果尚缺乏充分证据支持(证据质量级别Ⅲ,推荐分类C)。

(1)减轻炎症反应的药物:

抗生素及非甾体类抗炎药物。

这类药物通过抑制炎症反应以减少粘连形成,使用时应严格掌握适应证,并评估药物副作用对患者术后康复的影响。

目前的研究表明,给予一些局部和全身抗炎药物以及抗生素腹腔灌洗均不能有效减少术后粘连的形成[25]。

(2)减少纤维蛋白沉积的药物:

奥曲肽,血浆酶和缓激肽释放酶抑制剂,重组链激酶、尿激酶、重组组织型纤溶酶原激活剂(rtPA)等。

这类药物理论上可以预防粘连的形成,但临床应用时应注意监测患者凝血功能的变化,因促纤溶药物可增加伤口愈合不良或出血的风险。

4.其他方法:

目前,术后粘连的机制研究已进入细胞及分子水平,随之出现一些新的生物学疗法,如:

抗转化生长因子(TGF)β抗体、血管内皮生长因子(VEGF)抗体和α球蛋白,但预防粘连的效果尚缺乏充分证据支持(证据质量级别Ⅲ,推荐分类C)。

5

总结

手术后组织粘连是普遍存在的,预防粘连是极有临床实用价值的工作,必须引起临床医师的重视。

盆腹腔手术后粘连可以通过规范的医学手段进行预防。

目前,国际上已倡导的预防粘连方法首先强调的是精细的手术技术。

良好的手术技术操作既经济,又无任何风险,但能确实减少粘连的形成。

对于部分存在高危因素的患者,需要考虑在精细的手术操作的基础上结合使用防粘连材料,起到屏障保护的作用,阻断粘连的发生,这样不仅可以避免粘连相关并发症或再次手术而产生的医疗风险,还可大大降低整体的医疗费用。

在临床实践中,易用性与经济性应作为选择粘连预防的常规实践手段需考虑的因素。

根据手术需要协同使用多种预防手段,可以全面系统减少和防止术后粘连的形成。