高考语文一轮复习 专题六 文言文阅读讲义.docx

《高考语文一轮复习 专题六 文言文阅读讲义.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考语文一轮复习 专题六 文言文阅读讲义.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高考语文一轮复习专题六文言文阅读讲义

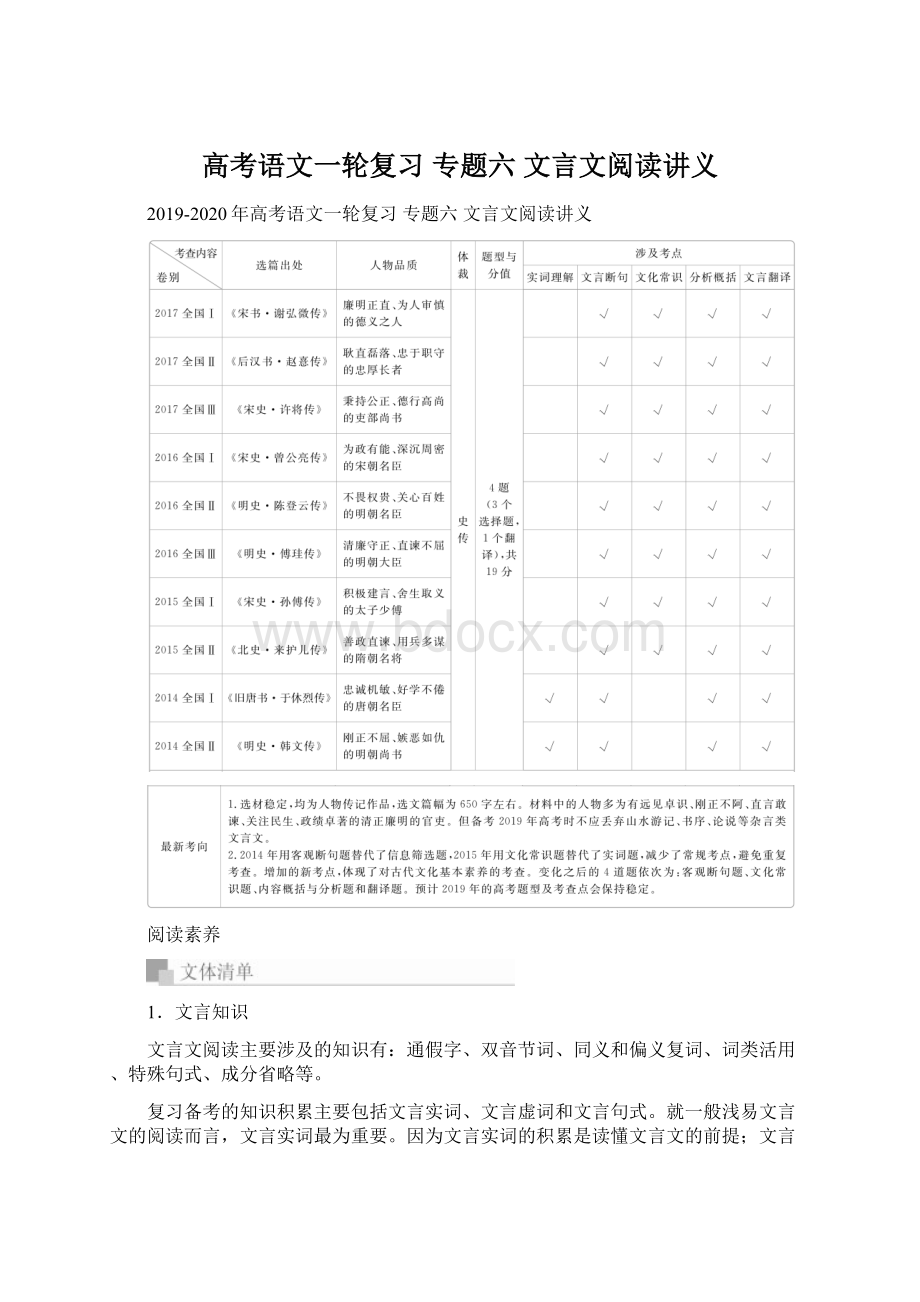

2019-2020年高考语文一轮复习专题六文言文阅读讲义

阅读素养

1.文言知识

文言文阅读主要涉及的知识有:

通假字、双音节词、同义和偏义复词、词类活用、特殊句式、成分省略等。

复习备考的知识积累主要包括文言实词、文言虚词和文言句式。

就一般浅易文言文的阅读而言,文言实词最为重要。

因为文言实词的积累是读懂文言文的前提;文言虚词和文言句式,则大多是读懂文言文的结果;思考判断,则是检索、聚焦语句的关键点,并做出是否符合情理、事理和文理的推断。

2.文体知识

记叙类一般包括史传文、文人笔记等,以记人叙事为主。

所选人物不仅有帝王将相,更有普通的清官廉吏、良母孝子、义士隐士、贩夫走卒等。

多表现人物“忠、孝、仁、义、礼、智、信、勇”的品格或才能等。

虽然以叙事为主,但也含有一定的议论、抒情。

其文体特征:

文本多呈现“纺锤形”(头尾细、中间粗)结构。

开头部分很简短,主要介绍人物的姓名、籍贯、遭遇、经历、官职、品行等;中间主体部分,往往夹叙夹议,一方面叙述人物的生平履历及主要事迹,另一方面对人物功绩、性格、人品等方面进行评价;结尾部分常交代人物或事件的结局或作者的短评。

说理性散文,是一种借人、事、物来表达观点、态度的文本,如《过秦论》。

另外还有一些以实用文体的形式出现,如“疏”“书”“序”等。

3.文学知识

一些文言作品,一般都是久经传诵的经典名篇,既是经世济用的实用文章,又是中国文学中的优秀作品。

就这些文言文而言,“文学”与“文章”是统一的。

“文学”主要指其表现形式和语言特点,尤其是语言的锤炼和章法的考究。

随着高考题型的变化,在常态的文言文考查过程中应适度、合理地融入对语言艺术的赏析。

如各种描写手法、修辞手法、表达技巧(衬托、对比、化典、侧面描写、想象联想、先抑后扬、先扬后抑、以小见大)等。

4.文化知识

文言文中记载了典章制度、天文地理、民俗风情等具体的文化内容。

这是显见的文化,同时所传达的中国古代仁人志士的情意和思想,即所言志、所载道,都是中国传统文化的直接体现,也是阅读和理解的主要方面。

如文本中“修身,齐家,治国,平天下”的理想和古人情怀。

三步阅读法,轻松读懂文言文

一、初读,整体感知,以“文”会意

1.看内容是什么

文言文的阅读,整体感知是非常重要的。

整体感知包括:

文章的体裁是什么,写了哪些人、哪些事,表现了人物怎样的性格品质。

2.看题注有什么

文本本身固然重要,但标题、尾注、出处这些内容也绝不可忽视,它们是整体把握文意、解决疑难的重要辅助内容。

整体感知,就是先抓住文本本身;其次,看标题、选文出处及尾注,看这些为整体把握内容提供了哪些或明或暗的辅助信息。

之所以这样读,在于文言文本身是“文”。

从高考试题来看,无论实词、虚词都强调根据语境答题,更不用说信息的筛选和文意的分析概括了。

二、再读,圈点勾画,以“词”疏意

为了读懂文言文,我们可以采取圈画关键词的方法。

那么,圈画什么?

怎么圈画呢?

一是知人。

传记文的写作对象就是人。

知人,就是要掌握文中所写之人。

具体地说,文章主要人物是谁,这个人物有哪些性格特征;次要人物有哪些,和主人公之间有什么关系。

因此第一步先圈画出人物的姓名和人物的性格特征,对人物有一个初步的印象。

二是明事。

事件是史传文的主体。

明事,就是要弄清楚作者围绕主要人物写了几件事。

如果只写一件事,就要分析事件的起因、经过和结果。

如果是写几件事,就要了解事件的先后顺序,事件之间是什么关系。

三是辨理。

所谓辨理,就是要分析作者借助所叙之事,对人物作出了怎样的评价,说明了什么道理。

这其实就是分析作者在文中的观点态度。

所谓“理”,有的是作者明说的,即作者通过议论表现自己的观点态度;有的是借人物之口表达作者的看法;更多的却是在叙事之中透露的,这就需要“辨理”。

三、三读,借助题目,以“题”悟意

文言文阅读的概括分析题,一般是选择题,往往是对文章有关内容的分析概括。

虽然其中有一个错误项在里面,但我们姑且把它当作正确项去看。

提前看问题,对于理解文言文,读懂文言文,是很有帮助的。

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.童幼时/精神端审/时然后言/所继叔父混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏方成/佳器有子如此/足矣/

B.童幼时/精神端审/时然后言所继叔父/混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏/方成佳器/有子如此/足矣/

C.童幼时/精神端审/时然后言所继叔父/混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏方成/佳器有子如此/足矣/

D.童幼时/精神端审/时然后言/所继叔父混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏/方成佳器/有子如此/足矣/

答案 D

解析 据意断句,本题适合用排除法。

“所继叔父”名叫“混”,中间不能断开,排除B、C两项;“成佳器”表意完整,中间不能断开,排除A项。

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.以字行,是指在古代社会生活中,某人的字得以通行使用,他的名反而不常用。

B.姻亲,指由于婚姻关系结成的亲戚,它与血亲有同有异,只是血亲中的一部分。

C.母忧是指母亲的丧事,古代官员遭逢父母去世时,按照规定需要离职居家守丧。

D.私禄中的“禄”指俸禄,即古代官员的薪水,这里强调未用东乡君家钱财营葬。

答案 B

解析 “与血亲有同有异,只是血亲中的一部分”错。

“姻亲”与“血亲”不同,“姻亲”指由婚姻关系结成的亲戚,“血亲”指有血统关系的亲属。

从原文“中外姻亲”一句看,这里的姻亲应包含血亲,血亲只是姻亲的一部分。

3.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(10分)

(1)性严正,举止必循礼度,事继亲之党,恭谨过常。

(5分)

译文:

(2)而曜好臧否人物,曜每言论,弘微常以它语乱之。

(5分)

译文:

答案

(1)(谢弘微)品性严肃正直,行为坚持遵守礼制法度,侍奉过继家的亲族,恭敬谨慎过于常礼。

(2)而谢曜喜爱褒贬人物,谢曜每每发表议论,弘微常用其他的事岔开话头。

解析

(1)注意单音节词要翻译成双音节词,如“严正”翻译为“严肃正直”,“恭谨”翻译为“恭敬谨慎”,“过常”翻译为“过于常礼”。

大意2分。

(2)“臧否”翻译为“褒贬”;“言论”用作动词,翻译为“发表议论”;“乱”翻译为“岔开”。

大意2分。

4.文言知识积累。

(1)以弘微为嗣

(2)时然后言

(3)深中夙敏

(4)一不关豫

(5)每以约言服之

(6)太祖镇江陵,弘微为文学

(7)服阕逾年

(8)岂复见关

答案

(1)名词,继承人。

(2)动词,遇上适当时机。

(3)早慧。

(4)关心,过问。

(5)使动用法,使……信服。

(6)官名。

(7)守丧期满除服。

(8)关心。

参考译文

谢弘微,是陈郡阳夏人。

父亲谢思,任武昌太守。

堂叔谢峻,是司空谢琰的第二个儿子,谢峻自己没有儿子,就把谢弘微作为嗣子。

谢弘微本名谢密,因为犯了嗣母的名讳,所以就用字来替代名。

谢弘微孩童时期,精神端庄谨慎,遇上适当的时机才开口说话。

过继后的叔叔谢混以了解人闻名,见到谢弘微,认为他不同于寻常之人。

谢混对谢思说:

“这个孩子深沉早慧,将来定会成为才能出众之人,能有这样的儿子,可以心满意足了。

”谢弘微自己家里一向贫穷、节俭,而嗣父家产业很丰盈,但他只承继了嗣父的几千卷书,其他遗产俸禄,全不过问。

谢混风格高尚峻洁,很少同人结交,只和同族兄弟的儿子谢灵运、谢瞻、谢曜、谢弘微等人以文学互相激赏而聚会。

常常共同宴饮相处,住在乌衣巷,所以称为乌衣之游。

谢瞻等人富有才华,能言善辩,谢弘微却每每以简要的话说服他们,谢混特别敬重珍视他这一点,称他为“微子”。

义熙八年,谢混因为是刘毅的同党被诛杀,谢混的妻子晋陵公主把谢混家里的事情托付给谢弘微打理。

谢弘微经营料理产业,办事好像执行公务,收入或支出一文钱、一尺布,都有文簿记录。

宋武帝做了皇帝,晋陵公主被降封为东乡君。

自从谢混被诛杀,到这时已经九年了,而房舍整齐,仓库丰满,门客和供役使的人与平日无异,田地开垦,比过去还有所增加。

本族和外姓的亲戚、朋友故旧,进门后无不叹息,有的为此流下了眼泪,深为谢弘微的义行所感动。

谢弘微品性严肃正直,行为坚持遵守礼制法度,侍奉过继家的亲族,恭敬谨慎超过常礼。

当初,太祖镇守江陵的时候,谢弘微做主管教育的文学一职。

因母亲去世而离职。

守丧因为孝顺被人称赞,超过了服丧的期限,还在吃蔬菜和素食。

他的哥哥谢曜历任御史中丞,元嘉四年去世。

谢弘微只吃蔬菜和素食,哀痛超过礼法,丧服虽然除去,却仍不吃鱼和肉。

谢弘微从小死了父亲,侍奉兄长如同侍奉父亲,兄弟之间极其友爱和睦,没有人能比得上。

谢弘微口中不说别人的是非,而谢曜喜爱褒贬人物,谢曜每每发表议论,弘微常用其他的事岔开话头。

元嘉九年,东乡君去世,遗留财富千万,园宅十几所,奴仆还有几百人。

谢弘微一概不要,自己用私人的俸禄将她埋葬。

谢弘微说:

“亲戚争财产,非常被人看不起。

现在财产多则分用,少则共用,不至于会穷乏,身死以后,这些财产还有什么用呢?

”元嘉十年去世,时年四十二岁。

皇上十分哀痛惋惜,让二卫千人为他办理丧葬事务。

追赠他为太常。

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.更始即位/舞阴大姓李氏拥城不下/更始遣柱天将军李宝降之/不肯/云/闻宛之赵氏有孤孙憙/信义著名/愿得降之/

B.更始即位/舞阴大姓李氏拥城不下/更始遣柱天将军李宝降之/不肯云/闻宛之赵氏有孤孙憙/信义著名/愿得降之/

C.更始即位/舞阴大姓李氏拥城不下/更始遣柱天将军李宝降之/不肯云/闻宛之赵氏有孤/孙憙信义著名/愿得降之/

D.更始即位/舞阴大姓李氏拥城不下/更始遣柱天将军李宝降之/不肯/云/闻宛之赵氏有孤/孙憙信义著名/愿得降之/

答案 A

解析 四个选项的前三处断句均一致,从第四处开始不同。

结合画波浪线部分的大意,舞阴大姓李氏不肯投降,皇帝派人去招降,他仍不肯投降,故应断为“不肯”;“云”在此处意为“说”,“云”字以下为不肯投降的理由,故其前后均需断开。

在“闻宛之赵氏有孤孙憙”中,“孤孙”表示辈分(南阳赵氏家族单传的孙子),“憙”是人名,“孤孙憙”一起做该句的宾语。

如果将“孙憙”作为人名(姓孙名憙)单独拉出来,做“信义著名”的主语,就篡改文意了。

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.下车,古代可以代指新任官吏就职,后来又常用“下车伊始”表示官吏初到任所。

B.收考,指先行将嫌犯拘捕关进监狱,然后再作考察,进行犯罪事实的取证工作。

C.车驾,原指帝王所乘的车,有时因不能直接称呼帝王,于是又可用作帝王的代称。

D.京师,古代指国家的都城,《三国演义》中就经常提到“京师”,现代泛指首都。

答案 B

解析 “考”的意思是“拷问,刑讯(逼供)”,而非“考察,取证”。

3.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(10分)

(1)帝曰:

“吏奉法,律不可枉也,更道它所欲。

”王无复言。

(5分)

译文:

(2)后青州大蝗,侵入平原界辄死,岁屡有年,百姓歌之。

(5分)

译文:

答案

(1)皇上说:

“官吏奉行法典,律令是不可违犯的,再说说其他要求。

”赵王没有再说话。

(2)后来青州出现蝗灾,蝗虫进入平原地界就死去,连年丰收,百姓歌颂。

解析

(1)“奉”译为“奉行”,“枉”译为“违犯”,“道”译为“说”。

大意2分。

(2)“大蝗”是名词作动词,译为“发生蝗灾”;“辄”译为“就”;“歌”译为“歌颂”。

大意2分。

4.文言知识积累。

(1)从兄为人所杀

(2)乃挟兵结客

(3)无相距者

(4)使诣舞阴

(5)憙素与奉善

(6)恶恶止其身

答案

(1)名词,堂房亲属。

(2)动词,准备。

(3)通“拒”,抗衡。

(4)动词,前往,到。

(5)形容词作动词,交好。

(6)名词,做坏事的人。

参考译文

赵憙字伯阳,南阳宛县人。

赵憙年轻时有节操。

堂兄被人杀害,没留下儿子,赵憙当时十五岁,时常想着报仇。

于是带着兵器结纳宾客,后来就去复仇。

但是仇人们全部生了病,没有人能抵抗。

赵憙认为趁别人生病报仇杀人,不是仁爱的人所为,就暂且放过他们离开了。

临走前回头对仇人说:

“你们如果病好了,应远远避开我。

”更始帝刘玄即位,舞阴大姓李氏占据县城不肯投降,更始帝派柱天将军李宝去招降,李氏不肯投降,说:

“听说宛县赵氏有个孤孙赵憙,以信义闻名,我愿意向他投降。

”更始帝就召见赵憙。

赵憙年纪不满二十岁,等到引见后,就被任命为郎中,代理偏将军事务,派他到舞阴去,李氏就投降了。

光武帝刘秀打败王寻、王邑时,赵憙受伤,有战功,回朝后被任命为中郎将,封勇功侯。

邓奉在南阳反叛,赵憙一向和邓奉友善,多次写信严厉地责骂他,而那些说坏话的人就说赵憙和邓奉合谋,光武帝怀疑此事。

等到邓奉失败,光武帝得到赵憙(写给邓奉)的信,才吃惊地说:

“赵憙真是有德行的人。

”后来被任命为怀县县令。

大姓李子春先前任琅邪相,他强横不守法度兼并侵吞别人财产,大家都很怕他。

赵憙到任,听说他两个孙子杀人而没有被查出来,就不断地追查其中的奸情,拘捕拷问李子春,他两个孙子自杀了。

京城中替李子春说情的有几十人,他最终都没有理会。

当时赵王刘良生重病将死,光武帝亲自去看望赵王,问他还想要说什么。

赵王说:

“我一向和李子春交情深厚,如今他犯罪,怀县县令赵憙要杀他,希望能让他活命。

”皇上说:

“官吏奉行法典,律令是不可违犯的,再说说其他要求。

”赵王没有再说话。

这一年,赵憙升任平原太守。

当时平原有许多盗贼,赵憙和各郡一起讨伐捕捉,杀死他们的头领,其余同党应判罪的有几千人。

赵憙上书说:

“憎恶邪恶的人只应限于他自身,可以把其余同党全部迁徙到离京城近的郡中。

”光武帝听从了他的建议,就把那批人全部搬迁安置到颍川、陈留。

于是推荐提拔有善行的人,诛杀铲除坏人。

后来青州出现蝗灾,蝗虫进入平原地界就死去,连年丰收,百姓歌颂。

建武二十七年,赵憙升任太尉,赐爵位关内侯。

当时南单于降服,乌桓、鲜卑一起来朝贡,光武帝命令赵憙主管边疆事务,想一个长治久安的办法。

建初五年,赵憙病重,汉章帝亲自前去探视。

等到他去世的时候,汉章帝前去祭吊。

时年八十四岁,谥号正侯。

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.初/选人调拟/先南曹/次考功/综核无法/吏得缘文为奸选者/又不得诉长吏/将奏罢南曹/辟公舍以待来诉者/士无留难/

B.初选人调拟/先南曹/次考功/综核无法/吏得缘文为奸选者/又不得诉长吏/将奏罢南曹/辟公舍以待来诉者/士无留难/

C.初选人调拟/先南曹/次考功/综核无法/吏得缘文为奸/选者又不得诉长吏/将奏罢南曹/辟公舍以待来诉者/士无留难/

D.初/选人调拟/先南曹/次考功/综核无法/吏得缘文为奸/选者又不得诉长吏/将奏罢南曹/辟公舍以待来诉者/士无留难/

答案 D

解析 先明确句意与选拔人才有关,然后用排除法来做。

“初”,时间词,其后断开,排除B、C两项;“选者”与首句“选人调拟”呼应,指被选拔的人。

正是因为吏“为奸”,被选拔的人才“不得诉”,故应在“选者”之前断开,排除A项,选D项。

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.状元是我国古代科举制度中一种称号,指在最高级别的殿试中获得第一名的人。

B.上元是我国传统节日,即农历正月十五日元宵节,是春节后第一个重要节日。

C.近侍是指接近并随侍帝王左右的人,他们不仅职位很高,对帝王的影响也很大。

D.告老本指古代社会官员因年老辞去职务,有时也是官员因故辞职的一种借口。

答案 C

解析 “近侍”不一定有很高的职位。

3.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(10分)

(1)将曰:

“此事,申饬边臣岂不可,何以使为?

”禧惭不能对。

(5分)

译文:

(2)章惇为相,与蔡卞同肆罗织,贬谪元祐诸臣,奏发司马光墓。

(5分)

译文:

答案

(1)许将说:

“这件事,指示边地官员办理不就行了,要派使者做什么呢?

”萧禧羞惭不能回答。

(2)章惇担任宰相,与蔡卞一起恣意罗织诬陷,贬斥元祐旧臣,奏请开挖司马光坟墓。

解析

(1)“申饬”译为“指示”;“何以”为宾语前置句,译为“为什么”;“使”是动词,译为“出使”;“为”是句末语气词,表反问,不译。

大意1分。

(2)“同肆”是两个词,分别译为“一同”“大肆”;“罗织”译为“虚构罪名,进行诬陷”;“奏发”是两个词,译为“奏请开挖”。

大意1分。

4.文言知识积累。

(1)辟公舍以待来诉者

(2)岁聘之使不敢行

(3)不有以折之

(4)吾且往大国分画矣

(5)三圄皆空

(6)其俗自息

(7)发人之墓

答案

(1)动词,开设。

(2)古代诸侯每年派使者朝见天子。

(3)动词,指斥。

(4)动词,划分。

(5)名词,监狱。

(6)动词,停止。

(7)动词,挖掘。

参考译文

许将字冲元,福州闽县人。

考中进士第一名。

宋神宗召许将入对,任命他为集贤校理、同知礼院,编修中书条例。

当初,选拔调动人才,先要经过南曹,其次是考核政绩。

综合考查时没有法规,官吏得以改动文书做奸邪的事,被选调的人又不能向上级官吏诉说。

许将上奏撤销南曹,开放官舍用来接待前来上诉的人,士人没有被无理阻挠刁难的。

契丹发兵二十万逼近代州,派遣使者索求代州的土地,每年派遣出使的使者不敢前往,就任命许将前往应对。

许将入朝对答说:

“我充任侍从的职位,朝廷的重要决定不容许不知道。

万一契丹谈到代州的事情,没有用来反驳他们的话,就会伤害国家大体。

”于是命令许将到枢密院查阅文书。

等到了契丹境内,当地居民骑在房梁上聚众观看,说:

“看看南朝的状元。

”等到练习射箭,许将先射中。

契丹派萧禧接待宾客,萧禧果然拿代州来提问,许将随问随答。

萧禧又说:

“界线没有定下来,两国以和好为重,我将要到贵国去划分边界了。

”许将说:

“这件事,指示边地官员办理不就行了,要派使者做什么呢?

”萧禧羞惭不能回答。

许将回来报告,神宗认为他做得很好。

第二年,许将任秦州知州,又改任郓州知州。

元宵节点灯,官吏登记那些偷盗的人把他们关进狱中,许将说:

“这就断绝了他们改过自新的路了。

”把他们全部释放遣散,从此百姓没有一个人犯法,很多监狱都空了。

父老感叹道:

“从王沂公之后五十六年,才又看到监狱空了。

”郓州的俗人士子喜欢聚集在讲堂中议论国家的政事,许将虽然没有禁止,但他们的习俗自然而然地止息了。

朝廷下诏任命许将为兵部侍郎。

他上疏说:

“治理军队有制度,名称虽然不同,或纵或横,或方或圆,要让万众像一人一样。

”等到对西夏用兵时,神宗派侍从向他询问兵马的数量,许将立即详细奏报;第二天,皇帝询问宰辅重臣,他们却回答不上来。

绍圣初年,许将入朝任吏部尚书,章惇担任宰相,与蔡卞一起恣意罗织诬陷,贬斥元祐旧臣,奏请开挖司马光坟墓。

哲宗拿这件事问许将,许将回答说:

“挖别人的墓,不是有崇高品德的人所做的事。

”许将出任颍昌知府,调任大名知府。

在大名六年,他多次因年老请求辞去职务,被任命为佑神观使。

政和初年,许将去世,时年七十五岁。

朝廷追赠他开府仪同三司,谥号文定。