教案全急危重症护的理学成都.docx

《教案全急危重症护的理学成都.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《教案全急危重症护的理学成都.docx(108页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

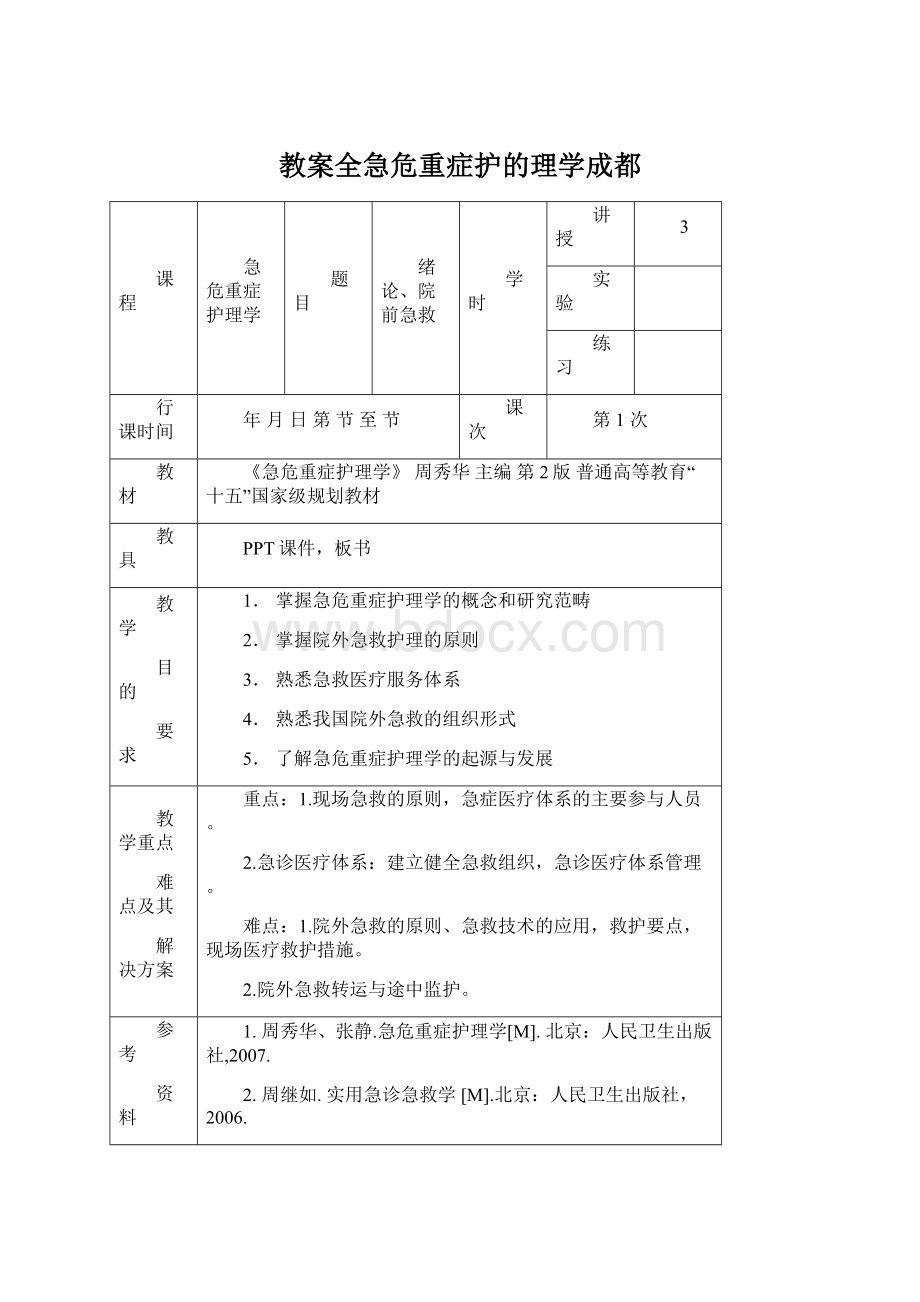

教案全急危重症护的理学成都

课程

急危重症护理学

题目

绪论、院前急救

学时

讲授

3

实验

练习

行课时间

年月日第节至节

课次

第1次

教材

《急危重症护理学》周秀华主编第2版普通高等教育“十五”国家级规划教材

教具

PPT课件,板书

教学

目的

要求

1.掌握急危重症护理学的概念和研究范畴

2.掌握院外急救护理的原则

3.熟悉急救医疗服务体系

4.熟悉我国院外急救的组织形式

5.了解急危重症护理学的起源与发展

教学重点

难点及其

解决方案

重点:

1.现场急救的原则,急症医疗体系的主要参与人员。

2.急诊医疗体系:

建立健全急救组织,急诊医疗体系管理。

难点:

1.院外急救的原则、急救技术的应用,救护要点,现场医疗救护措施。

2.院外急救转运与途中监护。

参考

资料

1.周秀华、张静.急危重症护理学[M].北京:

人民卫生出版社,2007.

2.周继如.实用急诊急救学[M].北京:

人民卫生出版社,2006.

3.章渭方、姚蕴伍、李恒栋急危重症监护学[M].浙江大学出版社,2004.

4.何庆.现代心肺复苏学[M].北京:

人民卫生出版社,2004.

实施

情况

小结

教研室主任签名:

200年月日

成都医学院教案续页

教学过程、内容及时间分配

教学方法与手段

导课3分钟

同学们有在生活中救助别人的经历吗?

如果,在非常紧急的情况下,比如,一个路人突然发病需要你救他,你会伸出援手吗?

简述一则报导,引起同学们对急救这门课程的兴趣。

5分钟

南方都市报3月17日报道乘客急患扁桃体发炎猝死火车车厢――“他临终前的最后一句话是‘我不想死’。

”

列车广播“有乘客扁桃体发炎”

2008年3月15日,中午11时多,在郑州开往深圳的1539次列车上,一名河南籍男性乘客突然感觉不适,随即出现胸闷、憋气症状。

列车广播“有乘客扁桃体发炎”,问乘客们有没有带相关的药品。

13时36分,这名中年男子突然从5号车厢到7号车厢,他表情痛苦,面色苍白,嘴里不停地重复“我喘不上气,我很难受”。

“那声音就是在干嚎。

”车上的乘客形容,那名男子的嗓子明显喘不过气来,像哮喘发作一样。

在他身旁跟随着一名乘务员,不停地安慰他,但对他的痛苦,每个人都手足无措。

这时列车内广播再次响起,找寻乘客中的医务工作者,前来帮助这名男子进行紧急救治。

他用最后的力气说“我不想死”

两名还未毕业的女见习医生从其他车厢赶到,在给这名病人诊治后,她们也无法清楚确定他的病情,但提供了几个急救药品的名称。

而列车上拿过来的急救药箱内却没有这些急救药品。

广播室向乘客们征集这几种药,最终也没有乘客送来。

而此时该男子的病情有增无减,开始急速地喘息。

后来痛苦难忍的时候,开始用头撞击车厢。

“他的样子谁看了都觉得痛苦。

”乘客刘先生说,他的嘴里不停地念叨“我喘不上气,我难受……”,到后来他说“给我氧气”,可列车上仍然没有。

大家都想帮忙,但都帮不上,眼睁睁地看着他的气息不断微弱下来,挣扎的力度也逐渐减轻。

到最后,他用仅余的一点力气说“我不想死”…… 就这样,在大家的眼前,他死了,死亡时间在14时05分左右。

”

事后乘客回忆,那时也没有人给他采取过胸外按压、人工呼吸这些急救手段,因为大家都不懂。

有的人或许是因为不敢。

第一章绪论

急危重症护理学2分钟

---是以挽救病人生命、提高抢救成功率、促进病人康复、减少伤残率、提高生命质量为目的,以现代医学科学、护理学专业理论为基础,研究急危重症病人抢救、护理和科学管理的一门综合性应用学科。

急诊Emergencycall为急性病员查看、诊治和处理。

急救FirstAid抢救生命、改善病况的紧急救护。

危重病医学CriticalCareMedicine

急危重症护理学

CriticalCareandEmergencyNursing

第一节概述

一、急危重症护理学的起源与发展15分钟

《金匮要略》(公元2世纪)

“……徐徐抱解,一人以手按胸上数动之,一人摩锊臂胫屈伸之,若已僵,但渐渐强屈之……。

如此一炊顷,气从口出,呼吸眼开……”

现代急救护理学的起源,可追溯到19世纪南丁格尔的年代。

在19世纪之前,护理并不是一个独立的专业,19世纪中叶,由于南丁格尔初步开展了科学的护理工作,才逐步形成和发展为护理专业,因此,南丁格尔被称为现代护理学的鼻祖或者是奠基人。

我们学习过南丁格尔的事迹,其中最重要的就是在克里米亚战争中,南丁格尔率领38名护士前往前线医院救护,是死亡率从42%下降到2.2%。

这充分说明了急救护理工作在抢救危重伤病员中的重要作用。

其中,南丁格尔初次建立了将危重病人集中护理的房间,这被认为是今天ICU的雏形。

急危重症护理起源于19世纪南丁格尔。

1883年巴黎设立了马拉急救车“医院”。

1952年夏,丹麦哥本哈根脊灰流行,造成延髓性呼吸麻痹,多死于呼吸衰竭。

病人被集中,通过气管切开保持呼吸道畅通并进行肺部人工通气,使死亡率显著下降。

治疗效果的改善,使有关医生认识到加强监护和治疗的重要性。

1966年美国颁布了《公路安全法案》

1968年麻省理工学院提议建立“急症医疗系”。

1973年美国总统颁布了急诊医疗体系(EMSS)法案。

EMSS的概念源自美国,可追溯到上个世纪的第一和第二次世界大战,以及后来的朝鲜战争和越南战争。

战争中需要对大量的伤员进行紧急救治,由此不断积累了现场处理创伤和安全转运的经验,但并未形成规范化的系统,也很少关注市民日常的急救需求。

虽然战后在一些地区逐渐成立了院前急救的机构并提供救护车服务,但急救人员训练不足,急救技术粗糙,不规范,设备落后。

同时,现场急救人员(医护人员、警察、消防员)的分工和职责以及与医院急诊科和有关的科室缺乏积极有效的协调与合作,为此,只能应付局部和散发病人的呼救,无法直接面对于处理大规模灾难性突发事件的发生。

1966年,美国国家科学院创伤与休克委员会、美国国家研究委员会联合发表了一份题目为“事故死亡与残障:

一种被现代社会疏忽的疾病”报告。

“Accidentaldeathanddisability:

theneglecteddiseaseofmodernsociety”白皮书。

该报告具有划时代的意义,面对因交通意外而急剧上升的病死率,文章将公众的视线聚焦到了不恰当的急救医疗服务上,对急救医疗服务的效率及质量提出质疑,同时对院前救护以及院内救护的诸多方面予以批评。

1966年9月,美国交通部国家高速公路交通安全委员会通过《公法89-564,公路安全条例(thehighwaysafetyact)》,该条例第11款涉及急救医疗服务问题,明确规定要制定改善救护车服务计划,拟定院前急救服务人员标准和服务计划,要求各州发展本地区的急救医疗服务体系。

二、急救医疗服务体系10分钟

急救医疗服务体系(Emergencymedicalservicesystem,EMSS)是使院前救护、院内急诊科诊治、重症监护治疗形成一个完整的系统。

法国最早组建EMSS

美国急诊医学发展最快的国家之一

德国急诊工作开展最有成效的国家之一

法国于1936年就建立了急救医疗系统(serviceDaidemedicaleurgent,SAMU),是一种以医师为主的全国性服务,并且利用派出专科医师进行现场急救服务。

全国大部分地区开设免费急救热线“15”,由SAMU中心接听,并统一指挥、组织各个SAMU或私人急诊值班医生和私人救护站实

施院前救护。

而且SAMU与消防部门的第一目击者和全科医师密切配合,必要时派出一个有全套设备和配备包括急诊专科医师或麻醉师和一名护士在内的医疗组的可移动加强监护病房,到危及生命的急诊或严重创伤病人处。

可移动重症监护病房内设备齐全,相当于医院的一个小型ICU,包括

全套气道管理设施、胸腔引流装置、便携式机械通气机、复合心电镜、除颤器、静脉内导管和液体、抗休克裤、固定用的真空垫等。

目前,法国的急救医疗网络已遍布全国,共有105个SAMU中心和350个移动急救服务单位,有31个卫生直升机基地,覆盖90%以上的国土,直升机覆盖半径为

(21±14)km,医务人员保证在(12±7)min内抵达救护现场,开展医疗救护工作。

1973年美国国会通过了《急救医疗服务体系EMSS法案》,1976年完成了立法程序,形成了全国急救医疗网,之后,又相继建立了院前急救、现场和途中救护以及重症ICU、CCU监护体系。

20世纪70年代美国就开始了空中救护,目前用于空中救护的有直升飞机,远距离运送时应用固定翼飞机。

空中救护人员经过专门的培训并24h值班,求救者可从事故现场直接拔打免费电话提出请求,或由急救信息中心决定是否采用空中救护,在

20~40min内组队出发,一般2h内可将伤员运送到医院。

急诊医师都要经过3~4年正规急诊专业培训获得资格证书才能上岗。

美国对普及急救知识教育极为重视,规定警察、司机、消防队员、大中学校师生都必须接受心肺复苏和现场抢救、自救的培训、要求1/3以上的人民群众学会院

前急救。

德国的急救医疗服务实行保险制,医疗费用由政府、企业主和职工3方分担。

大部分病人运送工作由红十字会完成,急救中心归属红十字会组织和管理,是一个设备先进的指挥系统,全国使用“110”急救电话号码呼叫。

运输工具有救护车和直升飞机。

无论陆地救护还是海上及空中救护,德

国的救援工作都是高效率的,目前德国有54个海上救护站,61艘救护船专门用于海上救援工作。

有36个直升救护机基地,执行50~70km半径的急救任务,几乎覆盖了近95%的领空,医务人员于5~20min可抵达灾害或事故现场,20~45min将伤病员送到医院。

三、我国的急救医疗体系发展5分钟

战地救护

建立救护站(20世纪50年代)

成立急诊科和ICU(20世纪80年代)

院前急救网络

我国急救医疗服务体系的起源是抗日战争和解放战争时对伤员的战地初级救护和快速转运。

20世纪50年代,我国部分大、中城市成立了院前急救的专业机构,即“救护站”。

其功能只是简单的初级救护和单纯转运病人。

20世纪80年代后,我国的急救医疗服务进入了快速发展阶段,1980年10月颁发了《关于加强城市急救工作的意见》。

1995年4月卫生部发布了《灾难事故医疗救援工作管理办法》;2002年9月颁布了《医疗事故处理条例》,这些条例的制定,有力促进了我国急救医疗服务体系的发展。

我国急救医疗体系发展趋势

队伍专业化

装备现代化

普及急救知识,树立大急救概念

科学研究与学术交流

网络资源开发

目前,我国从事院前急救的人员主要是急诊医师、助理医师、护士、驾驶员、担架员这5类人员的不同组合。

救护车内一般配备1名医生、1名护士和1名驾驶员,或只配医生和驾驶员各1名。

与国外相比,在急救人员的培训、考核和配置方面均有着明显差别。

英国、美国为代表的国家与地区,院前急救人员主要是受过3个月~3年不同训练时间、不同级别的急救医疗技术员和急救助医承担急救。

初级急救技术员(EMT-B)上岗前至少接受80~140h的急救培训,并掌握基本生命支持和现场外伤急救处理技术。

中级急救技术员(EMT-I)要接受200~400h的急救培训,除掌握基本生命支持及现场外伤急救处理技术外,并掌握气管插管术。

高级急救技术员(EMT-P)接受500~1500h的急救培训,掌握高级生命支持及现场外伤急救处理技术。

英、美等发达国家均有专业的院前急救教材,而且有不断更新的版本,有严格的考试制度并与职业资格关联。

所有急救人员要取得资格证书后才能上岗。

急救人员取得职业资格除要通过国家考试外,每隔一定时间(1~2年)要重新考试,取得合格证书后方能继续执业。

我国目前还没有统一的院前急救专业医疗教材。

急诊医师大多没有经过正规的急诊医学专业培训。

驾驶员和担架员只有简单的上岗培训,有的甚至连上岗培训也没有,只是知道工作中的注意事项,最简单的急救知识,未接受系统的急救医学培训,也没有定期复训与考试制度。

从事院前急救的医师基本上来自临床医学院校的医疗系毕业生或来自临床(内科或外科),只要有执业医师资格就能从事院前急救。

对驾驶员和担架员更无医疗急救技能方面的要求。

三、急救护理学的研究范畴5分钟

{院外急救(院前)

{急诊科抢救(院内)

{重症监护(ICU)

{急救医疗服务体系的完善

{急危重症护理人才的培训和科研

第二章院外急救

院外急救的概念5分钟

院外急救(Pre-hospitalemergencymedicalcare)

在医院之外的环境中对各种危及生命的急症、创伤、中毒、灾难事故等伤病员进行现场救护、转运及途中监护的统称,即在病人发病或受伤开始到医院就医之前这一阶段的救护。

广义:

指伤病员在发病或受伤时,由医护人员或目击者对其进行必要的急救,以维持基本生命体征或减轻痛苦的医疗活动和行为的总称

狭义:

指有通讯、运输和医疗基本要素所构成的专业急救机构,在病人到达医院前实施的现场救治和途中监护的医疗活动

区别:

有否公众参与

第一节概述

一、院外急救的重要性5分钟

据有关资料统计,因多发伤而死亡的病人,50%死于创伤现场,30%死于创伤早期,20%死于创伤后期的病发症。

这足以说明现场有效急救和创伤早期妥善处理的重要意义。

实际上,现场救护的第一个救护者应该是伤病者和第一目击者。

伤病者在可能的情况下首先要自救,或者第一目击者、现场人员应该立即参与救护,并及时向急救部门呼救,这样救回为拯救生命减少伤残赢得最宝贵的时间。

为了实现非医务人员和专业医务人员的救护相接合,应大力开展急救知识和初步急救技能训练的普及工作。

随着科学的发展,用于医疗方面的器械也日新月异,很自然吸引较多的医务工作人员偏重于设置现代化的高精尖监护、治疗器械;而忽视或轻视应该从急性病人发病之初或意外创伤的受伤者在现场就可以得到妥善、快速、有效的处理,并安全地运送到医院急诊室,进行高一级的诊断和处理。

二、院前急救的特点10分钟

突发性

紧迫性

艰难性

复杂性

灵活性

1).突发性

急诊医学是医学领域中的一门新兴的边缘学科,这就使院外急救逾越了传统的分科范围。

院外急救活动设计社会各个方面,是院外急救跨出了纯粹的医学领域,这就是其社会性强的表现。

随机性强则主要表现在病人何时呼救,重大事故或灾害何时发生往往是个未知数。

2).紧迫性

一有呼救比必须立即出车,一到现场必须迅速抢救。

不管是危重病人还是急诊病人,几乎都是急病或慢病病急性发作,必须充分体现“时间就是生命”,紧急处理,不容迟缓。

3).灵活性

院外急救流动性很大,平时救护车一般在本区域活动,而急救地点可以分散在区域内每个角落。

病人的流向一般也不固定,它可以是区域内每一个综合性医院(有固定接受医院的地区除外)。

4).艰难性

现场急救的环境大多较差,有时事故现场的险情未排除,可能造成人员再损伤;运送途中,救护车震动和马达声常使听诊难以进行,触诊和问诊也受影响。

院外急救因无充足的时间和良好的条件作鉴别诊断,故要明确治疗非常困难,只能以对症治疗为主。

如随车人员到现场前要经过途中颠簸,到现场时要随身携带急救箱;若现场在高楼切无电梯时就得辛苦爬梯;到现场后随车人员不能休息,需立即对病人进行抢救,医务人员即当医生又当护士;抢救后又要边治疗边搬运伤病员。

上述每一个环节都要消耗一定体力。

5).病重多样复杂

呼救的病人涉及各科,而且是未经筛选的急症和危重症患者。

三、院外急救任务与原则10分钟

任务:

平时对呼救病人的院外急救

灾害或战争时对遇难者的院外急救

特殊任务时救护值班

1).平时对呼救病人的院外急救

这是主要和经常性的任务。

呼救病人一般分两种:

一类为短时间内有生命危险的病人,称为危重病人或急救病人。

如心肌梗死、窒息、休克等。

此类病人约占呼救病人的10%~15%,其中进行就地心肺复苏抢救的特别危重病人小于5%。

对此类病人必须进行现场抢救,目的在于挽救病人生命或维持其生命体征。

另一类为病情危急但短时间内尚无生命危险的病人,如骨折、急腹症、重症哮喘的病人,成为急诊病人。

此类病人约占呼救病人的85%~90%,现场处理的目的在于稳定病情、减轻病人在运送过程中的痛苦和避免并发症的发生。

2).灾害或战争时对遇难者的院外急救

对遇难者处应做到平时急救要求外,还要注意在现场与其它就在专业队伍的密切配合以及自身安全。

若遇特大灾害或因战争有大批伤员时,应结合实际情况执行有关抢救预案。

3).特殊任务时救护值班

指当地的大型集会、重要会议、国际比赛、外国元首来访等救护值班。

执行此项任务要就加强责任心,严防擅离职守。

若意外遇有伤病员,可按上述两条处理。

院外急救的原则

院外急救总的任务是采取及时有效的急救措施和技术,最大限度地减少伤病员的疾苦,降低致残率,减少死亡率,为医院抢救打好基础。

经过院外急救能存活的伤病员优先抢救。

这是总的原则。

为了更好的完成这一光荣艰巨的任务,还必须遵守以下6条原则。

1.先排险后施救

2.先重伤后轻伤

3.先施救后运送

4.急救与呼救并重

5.转运与监护急救相结合

6.紧密衔接、前后一致

四、我国院外急救的组织形式10分钟

1.广州模式

2.重庆模式

3.上海模式

4.北京模式

5.香港模式

我国目前各地的急救模式不同,但具有代表性的有5种模式:

北京模式:

北京市建立急救中心包括本身是医疗中心,下设急救站,派120救护车将病人送到医院或接回急救中心;上海模式:

院前急救医疗服务统一指挥,根据所在地区医院的急救半径,派救护车送往较近的医院进行抢救;重庆模式:

急救中心与医院合二为一,直接承担院前急救任务;与消防队结合的模式;广州模式:

由急救指挥中心根据医院所在位置直接派救护车进行现场急救。

五、院外急救服务系统设置与管理10分钟

(一)院外急救服务系统设置原则

数量:

30万以上人口区域应设院前急救中心(120)

地点:

区域中心、便于车辆出入、急救条件良好

建筑:

相对独立

基本配置:

医疗、通讯、生活

区域人口与救护车辆配置一辆救护车/5~10万人

救护车与救护人员配置1(医生):

5(护士):

5(驾驶员)/车

急救半径与反应时间城区≤5Km;15分钟以内

郊县10~15Km

第二节院外急救护理25分钟

一、现场评估与呼救

1.快速评估发病原因和评估病情

2、紧急呼救:

抢救/呼救拔打120或附近医疗单位电话

v姓名、性别、年龄等联系方式

v病伤者情况、数量

v确切地址、联系方式

v如果是儿童,说明家长姓名、电话

v直接运送的注意事项

二、现场救护

1.将病人放置适当体位

复苏体位适用于心跳呼吸停止病人。

将病人放置于仰卧位,使病人头、颈、躯干平直无弯曲,双手放于躯干两侧。

昏迷体位适用于心跳呼吸存在,处于昏迷状态的病人。

2、急救伤员的检伤、分类、抢救

检伤:

现场伤员分类的意义:

提高急救效率。

现场伤员分类的要求:

–边检伤边分类边抢救、有经验技术承担

–尽量少搬动病人

–全面系统与重点检查

–先危后重,再轻后小

–快速、准确、无误

呼吸是否停止:

看、听、感

脉搏是否停止:

触、看、摸、量

评估顺序:

A头部(口、鼻、耳、眼、面)

B颈部制动和气道维持

C脊柱

D胸、腹、骨盆

E四肢

A询问病史和损伤机制;B头面部:

有无出血、脑脊液漏、挫伤、防止颅高压;C颈部:

有无压痛、畸形、肿胀、气管移位,必要时予以颈托固定、制动;D胸部:

呼吸运动是否对称,有无压痛、畸形、肿胀、血气胸表现,可予以加压包扎固定、胸膜腔穿刺或闭式引流减压;E腹部:

有无压痛、反跳痛、肌紧张、移浊,肠鸣是否消失,判断有无出血、穿孔;F骨盆:

有无压痛,要注意骨盆骨折可伴有多量的失血,单处骨折可失血500ml以上;

G四肢:

有无畸形肿胀、骨擦感,否则予夹板固定。

分类:

伤标分类卡:

分流:

–Ⅰ级红色:

重度现场急救后转运

–Ⅱ级黄色:

中度对症处理后转运

–Ⅲ级绿色:

轻度社区卫生点

–Ⅳ级黑色:

死亡善后

救护要点:

常见病情、伤势的判断

心跳、呼吸骤停的心肺脑复苏技术

止血、包扎、骨折固定与搬运技术

各种灾害伤病员的脱险技术

急救时的催吐、灌肠、注射、给氧等操作技术和生命体征的监测

伤病员的心理治疗

三、不同转运工具特点与途中护理:

担架(木板)转运伤员途中的护理

汽车转运伤员途中的护理

列车转送途中的护理

飞机转运伤员的护理

轮船转运伤员的护理与处置

思考题

什么是急危重症护理学?

EMSS包含哪些内容?

EMSS的主要参与者是哪些人?

院外急救的概念及其特点、任务、原则是什么?

院外急救护理的主要内容有哪些?

小结:

今天,我们主要学习了什么是急危重症护理学?

它是怎样起源与发展的,包括哪些内容?

其中重点介绍了EMSS系统?

此外,也了解了院外急救的概述,它的概念,包含的范围,有什么样任务和原则,以及它的设置原则。

在下一节课我们将来学习我们在院外急救会应用到的要求每一位同学都必须要掌握的一些急救技术,如:

怎样为伤员止血、包扎、固定伤肢或伤口,如何搬运病人等,希望大家能适当预习。

2008年的春节,你过得好吗?

你对这个事件感到遗憾吗?

如果你当时在车上,你会挺身而出吗?

你能做什么?

提问:

在南丁格尔之前,是否就没有护理?

事实上,护理的历史和人类的历史一样长。

自从有了人类就必然存在医疗护理。

同样,急救也是如此,不难想象,让死去的人重新活过来,或者避免死亡,对远古人类来讲也是一个努力的方向。

启发式提问:

因此,你认为急救医疗服务体系中的主要参与者有那些人员?

急诊医疗体系的主要参与人员:

1、最初目击者

2、急救医护人员

3、医院急诊科的医护人员;

举例说明:

当一个小孩吃果冻卡住气管,你是抱着他往医院跑,还是就地抢救?

1986年再版的,由Safar等编著的《急诊医学的原则和实践》(Principlesand PracticeofEmergencyMedicine)一书中“ProgressinEmergencyMedicine”内提到:

“无论医院急诊室或强化监护医疗病室的水平多高,病人在现场病倒濒危而无人照料处理”,高精尖的救护器械有何作用?

”

课程

急危重症护理学

题目

急诊科管理、重症监护

学时

讲授

3

实验

练习

行课时间

200年月日第节至节

课次

第2次

教材

《急危重症护理学》周秀华主编第2版普通高等教育“十五”国家级规划教材

教具

PPT课件,板书

教学

目的

要求

6.掌握急诊工作程序

7.掌握ICU医院感染的预防与控制

8.掌握危重病人的监护内容

9.熟悉急诊工作特点和急诊护士素质要求

10.