山东省高等职业教育对口考试历年真题汇总资料.docx

《山东省高等职业教育对口考试历年真题汇总资料.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山东省高等职业教育对口考试历年真题汇总资料.docx(35页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

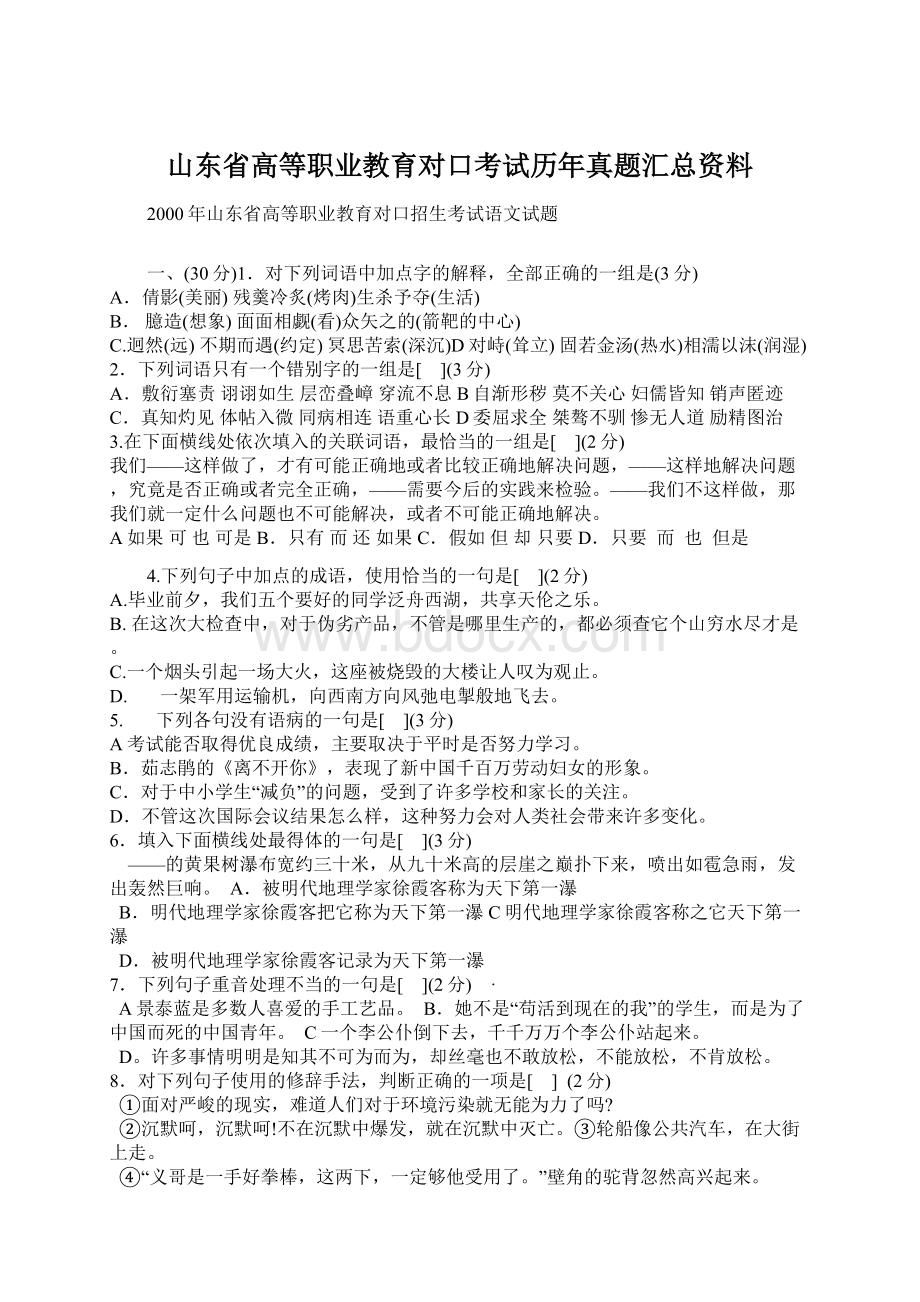

山东省高等职业教育对口考试历年真题汇总资料

2000年山东省高等职业教育对口招生考试语文试题

一、(30分)1.对下列词语中加点字的解释,全部正确的一组是(3分)

A.倩影(美丽)残羹冷炙(烤肉)生杀予夺(生活)

B.臆造(想象)面面相觑(看)众矢之的(箭靶的中心)

C.迥然(远)不期而遇(约定)冥思苦索(深沉)D对峙(耸立)固若金汤(热水)相濡以沫(润湿)

2.下列词语只有一个错别字的一组是[ ](3分)

A.敷衍塞责诩诩如生层峦叠嶂穿流不息B自渐形秽莫不关心妇儒皆知销声匿迹

C.真知灼见体帖入微同病相连语重心长D委屈求全桀骜不驯惨无人道励精图治

3.在下面横线处依次填入的关联词语,最恰当的一组是[ ](2分)

我们——这样做了,才有可能正确地或者比较正确地解决问题,——这样地解决问题,究竟是否正确或者完全正确,——需要今后的实践来检验。

——我们不这样做,那我们就一定什么问题也不可能解决,或者不可能正确地解决。

A如果可也可是B.只有而还如果C.假如但却只要D.只要 而 也 但是

4.下列句子中加点的成语,使用恰当的一句是[ ](2分)

A.毕业前夕,我们五个要好的同学泛舟西湖,共享天伦之乐。

B.在这次大检查中,对于伪劣产品,不管是哪里生产的,都必须查它个山穷水尽才是。

C.一个烟头引起一场大火,这座被烧毁的大楼让人叹为观止。

D. 一架军用运输机,向西南方向风弛电掣般地飞去。

5. 下列各句没有语病的一句是[ ](3分)

A考试能否取得优良成绩,主要取决于平时是否努力学习。

B.茹志鹃的《离不开你》,表现了新中国千百万劳动妇女的形象。

C.对于中小学生“减负”的问题,受到了许多学校和家长的关注。

D.不管这次国际会议结果怎么样,这种努力会对人类社会带来许多变化。

6.填入下面横线处最得体的一句是[ ](3分)

——的黄果树瀑布宽约三十米,从九十米高的层崖之巅扑下来,喷出如雹急雨,发出轰然巨响。

A.被明代地理学家徐霞客称为天下第一瀑

B.明代地理学家徐霞客把它称为天下第一瀑C明代地理学家徐霞客称之它天下第一瀑

D.被明代地理学家徐霞客记录为天下第一瀑

7.下列句子重音处理不当的一句是[ ](2分) ·

A景泰蓝是多数人喜爱的手工艺品。

B.她不是“苟活到现在的我”的学生,而是为了中国而死的中国青年。

C一个李公仆倒下去,千千万万个李公仆站起来。

D。

许多事情明明是知其不可为而为,却丝毫也不敢放松,不能放松,不肯放松。

8.对下列句子使用的修辞手法,判断正确的一项是[ ] (2分)

①面对严峻的现实,难道人们对于环境污染就无能为力了吗?

②沉默呵,沉默呵!

不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

③轮船像公共汽车,在大街上走。

④“义哥是一手好拳棒,这两下,一定够他受用了。

”壁角的驼背忽然高兴起来。

A反问 对偶 比喻 借代 B.反问 反复 比喻 借代

C.设问 反复 拟人 借喻 D.设问 对偶 拟人 借喻

9.对下列文学常识的表述,不正确的一项是[ ](2分)

A.<窦娥冤>是元代剧作家关汉卿的代表作,也是我国戏剧史上的著名悲剧。

B.<诗经>是我国最早的一部诗歌总集,内容包括“风”“雅”“颂”三部分。

C.<史记>是我国第一部编年体史书,作者是西汉历史学家、文学家司马迁。

D.莎士比亚是欧洲文艺复兴时期英国伟大的戏剧家和诗人。

10.对下列文化常识的表述,不正确的一项是[ ](2分)

A古文中一句话叫“句”,句子中间需要稍稍停顿的地方叫“读”。

B.望日,常指农历每月十五日。

C.经、史、子、集,是我国古代图书分类的名称,其中集部收入的是文学作品。

D.旦、末、净是元杂剧中的角色名,其中旦角扮演剧中男主角。

阅读下面一首唐诗,完成11—12题。

劝 学[唐]颜真卿

三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。

11.对“三更灯火五更鸡”中“五更鸡“的理解,正确的一项是:

A.五只鸡B.五天的鸡 C.五更鸡叫时 D.五次鸡叫

12.对“黑发不知勤学早,白首方悔读书迟”的理解正确的一项是[ ](3分)

A.黑头发不知道勤奋早学,白头发只懂得读书要慢慢品味。

B.年轻人发愤也不知怎么早学,老年人方悟出读书慢慢来的道理。

C.黑夜发愤不如早晨勤学好,天亮了又后悔读书太晚了。

D.年轻时不知道勤奋早读,到年纪大了才懊悔读书晚了。

二、(15分)阅读下面两段文字,完成13—20题。

君子曰:

学不可以已。

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。

木直中绳,拈以为轮,其曲中规。

虽有槁暴,不复挺者,糅使之然也。

故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎已,则知明而行无过矣。

13.找出文中的两个通假字,并指出各与其相通的字。

(2分)

①—— 通—— ②—— 通——

14.解释下面加点的字在句中的意思。

(3分) ①学不可以已 已:

②冰,水为之,而寒于水 于:

③金就砺则利 砺:

15、在方格内写出由“青,取之于蓝,而青于蓝”形成的一句格言。

(2分)

16.“青,取之于蓝,而青于蓝”与韩愈(师说)中的“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”一句相比较,“青”“蓝”可分别理解为韩文中的——、——(1分)

17“虽有槁暴,不复挺者,糅使之然也”的句式是[ ]

A倒装句 B被动句 C判断句 D否定句

(二)孙叔敖①为楚令尹,一国吏民皆来贺。

有一老父衣粗衣,冠白冠,后来吊。

利、叔敖正衣冠而出见之,谓老父曰:

“楚王不知臣不肖,使臣受吏民之垢②,人尽来贺,予独后来吊,岂有说③乎?

”父曰:

“有说,身已贵而骄人者民去之;位已高而擅权者君恶之;禄已厚而不知足者患处之。

”孙叔敖再拜曰:

“敬受命!

愿闻余教。

”父曰:

“位已高而意益下④;官已大而心益小;禄已厚而慎不敢取。

君谨守此三者,足以治楚矣。

[注释]①孙叔敖:

春秋时楚国有名的令尹(官职名)。

②垢(g6u)通“诟”,辱骂。

③说(shui):

指教。

④意益下:

态度更要谦让。

18.给文中加点的字注音并解释其意义。

(2分) ①衣粗衣 ②冠白冠

19.将文中加横线的句子译成现代汉语。

(2分)

君谨守此三者,足以治楚矣。

20.这段文字表现了孙叔敖怎样的可贵品质?

写在方格内。

三、(35分)、阅读下面的文字,完成21—32题。

(一) 而今确实要登泰山了,偏偏天公不作美,下起雨来,浙浙沥沥,不像落在地上,倒像落在心里。

天是灰的,心是沉的。

我们约好了清晨出发,人齐了,雨却越下越大。

等天晴吗?

想这茫茫的等字先是憋闷盼到十一点半钟天色转白,我不由喊了一句走吧带动年轻人。

挎起背包,兴致勃勃,朝岱宗坊出发了。

是烟是雾,我们辨识不清,只见灰蒙蒙一片,把老大一座高山,上上下下,裹了一个严实。

古老的泰山越发显得崔嵬了。

我们才过岱宗坊,震天的吼声就把我们吸引到虎山水库的大坝前面。

七股大水,从水库的桥孔跃出,仿佛七幅闪光的黄锦,直铺下去,碰着嶙嶙的乱石,激起一片雪白水珠,脱线一般,撒在洄漩的水面。

这里叫作虬在湾:

据说虬早已被吕洞宾度上天了,可是望过去,跳掷翻腾,像又回到了故居。

我们绕过虎山,站到坝桥上,一边是平静的湖水,迎着斜风细雨,懒洋洋只是欲步不前,一边却喑,恶叱咤,似有千军万马,躲在绮丽的黄锦底下。

黄锦是方便的比喻,其实是一幅细纱,护着一幅没有经纬的精致图案,透明的白纱轻轻压着透明的米黄花纹。

——也许只有织女才能织出这种瑰奇的景色。

21.在原文上给画线的部分加上恰当的标点符号。

(3分)

22.给文中加点的字注音。

(3分) ①崔嵬 ②叱咤 ③绮丽

23.这两段文字,作者写景的立足点分别是------ ——、——。

(3分)

24.第2段文字主要描写了哪些景色?

(3分)

25.这两段文字采用了什么样的记叙顺序?

(3分)

26.这两段文字在写作上的特点是-------------------------------(2分)

(二) 遥感,顾名思义,就是从遥远的地方去感觉运动着的物质的映象。

它借助于专门的光学、电子学和电子光学探测仪器,把遥远的物体所辐射或反射的电磁波信号接收记录下来,再经过加工处理,变成人眼可以直接识别的图像,从而揭示出所探测物体的性质和变化规律。

实验证明,地球表面的任何物质,接受太阳辐射的能量或人工的电磁波,都会辐射和反射不同波长的电磁波,如紫外线、可见光、红外线和微波等等。

人的眼睛或普通的照相机,只能感受可见光的电磁波。

紫外线和红外线的电磁波,人的眼睛和普通相机是无能为力的。

但探测仪器却可以感受到它们,并能把感受到的这些电磁波的强弱和分布记录下来,经过电子计算机的加工整理,再现出这些物体的原形。

遥感技术正是从这一点出发,通过多种遥感仪器,实现对各种物体的探测和识别。

例如,晴朗的白天,可以用光学照相机在高空拍摄地面景物,若天空被厚云层覆盖,或者没有光照的夜晚,光学照相机就一筹莫展了,但是,改用微波遥感器,利用微波可以穿透云层、不受大气和昼夜影响的特点,同样可以探测到地面的目标。

遥感是六十年代蓬勃发展起来的一门综合性的探测技术。

它为勘测自然资源、监视环境动态变化、侦察军事工程部署等,提供了一种新的技术手段。

它的主要特点,可以概括为四个字:

遥、感、快、广。

“遥”,就是高瞻远瞩。

当以飞机为主要运载工具的航空遥感,发展到以人造卫星为运载工具的航天遥感时,人们能从一个更新的高度——宇宙空间来观测地球。

人造卫星的轨道高度一般约1000公里,在地球资源卫星上,一张照片拍摄的地面面积可达34000平方公里,甚至可以把半个地球全拍在一张照片上。

“感”,就是利用现代化的仪器,使人们不断超越肉眼能感受的可见光波段的限制。

这不仅延伸了人的感官,而且开扩了人们的眼界,把以往看不到的物体变得了如指掌。

“快”就是效率高,过去要实地测量一个地区的农田或地形,少则几年、十几年,多则几十年。

改用航空摄影测量,大城市一般每一二年就可重复一次,而测量农田、森林,则每五至七年才重复一次。

如果用地球资源卫星,一星期就能拍摄和积累地面景象近一万张,十八天就可拍遍全球。

利用遥感,不仅能及时反映现象,还可用来对比分析环境的动态变化,因为快,就可以赢得预测预报的时间。

“广”,就是涉及的学科广。

它涉及到空间物理、大气物理、地理环境、生态系统等各个领域,广泛地吸收材料、能源、激光、全息等新技术方面的成就。

同时;空间科学和遥感技术的发展,反过来又推动着天文学、地学、环境科学及生物学科的进步。

27.解释文中加点的词语。

(4分)

①一筹莫展:

②了如指掌:

28.上文的说明顺序是——

29.上文所使用的说明方法有哪些?

——(3分)

30.遥感技术的综合性表现在什么地方?

(2分)

31.这几段文字介绍了遥感技术的哪些作用?

(3分)

32.结合文中的原话,给“遥感”下一个定义。

(4分)

33.在横线处补出下列名句的上句或下句(任选三句)。

(3分)

①___________,金石可镂。

②项庄舞剑,__________③羌笛何须怨杨柳.________________,

④___________,不进则退。

⑤会当凌绝顶,____________。

阅读下面的文字,完成34—35题。

座谈会纪要

XX职业中专关于素质教育问题的座谈会于五月十六日举行,李校长主持了会议。

参加座谈会有全体行政干部和党总支委员。

会议主题突出,与会者热烈发言,反映情况,提出了不少意见和建议。

素质教育普遍不佳,原因是多方面的。

……

会议着重讨论了如何进一步抓好素质教育。

首先,学习有关文件,提高认识;其次,从课程改革上采取措施;再次,学校、家庭、社会三结合,齐抓共管;最后,会议强调,抓好素质教育的关键是抓好教师素质的提高。

会议希望学校全体干部、教职工齐心协力,把素质教育渗透到各个教育环节中去,为培养高素质的劳动者和初、中级专业人才而努力。

34.指出这篇会议纪要格式上存在的问题。

找出三处语言表达上的毛病并改正。

(5分)

35.会议纪要有发言记录式、分列标题式和概括论述式。

这篇纪要属于哪种?

(2分)

五、(60分)36,作文(60分)

斗转星移,物种的出现与灭绝本是大自然的正常规律之一。

可是当人类参与到大自然的活动中后,物种灭绝的时间大大提前了。

据联合国环境规划署统计,现在仅存的1亿个物种中,鸟类每两年灭绝一种,兽类每一年就消失一种。

今后的趋势是,植物将以每小时一种的速度灭绝,动物每天减少一种。

人们不禁要问,这仅存的1亿个物种还能生存多久?

人类这一物种还能生存多久?

据悉,恐龙在地球上生存了7000万年,人类才不过300万年。

依照目前的能源消耗速度,现在已探明的地下能源仅够用170年,170年后人类会怎样,还有300万年吗?

·

阅读以上材料,以“如何面对”为内容,写一篇文章。

[注意]①写作时可以进行合理想象和推理,内容要与“如何面对”有关,角度与写法允许多种多样,比如发表见解,展望前景,想象情境,构思故事等。

②题目自拟。

③除诗歌外,文体不限。

④不少于700字。

·

山东省2004年高等职业教育对口招生考试

语文试题

一、(24分,每小题3分)

1.下列词语中,加点字的读音完全正确的一组是

A.琐屑(xiāo)嫉恨(jí)忖度(cǚn)孑然一身(jié)

B.教诲(huì)作坊(zuō)勾当(gōu)卓有成效(zhu6)

C.恸哭(tòng)着力(zhu6)毗邻(bǐ)富商大贾(gǚ)

D.间隙(jiàn)矫健(jiǎo)悭吝(qiān)有的放矢(shǐ)

2.下列词语中,没有错别字的一组是

A.安详静谧作孽拭目以待B.战粟去世誊写融会贯通

C.仓皇秘诀抱怨欢渡春节D.恻隐防碍谬误闲情逸致

3.依次填入下文横线处的关联词语,正确的一组是

但我对于这些传说,竟至于颇为怀疑.我向来是不惮以最坏的恶意,来推测中国人的,

我还不料,不信竟会下劣凶残到这地步。

始终微笑着的和蔼的刘和

珍君,何至于无端在府门前喋血呢?

A.况且更然而也B.况且也然而更

C.然而也况且更D.然而更况且也

4.下列句子中,加点的成语使用恰当的一句是

A.这座从前破旧的博物馆如今装修一新,看起来古朴庄严,气宇轩昂。

B.虽然老师对小刚进行了多次的帮助教育,但他依然熟视无睹,我行我素。

C.郭沫若是个毫不墨守成规而极富于创造力的诗人,他的《女神》就是当时的“古怪诗”。

D.新型客机的试飞到了关键时刻,试飞员已经做好试—飞准备,功败垂成在此一举。

5.下列各句中,语意明确,没有语病的一句是

A.在这家全国著名中医院的门诊部就诊的大夫,都可称得上是“国宝”。

B.我们完全可以断言:

所谓牛顿看到“苹果落地”发现万有引力定律,纯属无稽之谈。

C.这篇文章也表现了一些颓废思想,因此,谁能否认它没有消极影响呢?

D.玲玲抬起头看见同学小明和爸爸正向这里走来。

6.填入下面横线处,与上下文衔接最恰当的一项是

观赏黄鹂,竟成了我的一种日课,,我很担心它们一旦要离此他去。

A.视线也就转到杨树上,心里就很高兴,一听到它们叫唤

B.视线也就转到杨树上,一听到它们叫唤,心里就很高兴

C.心里就很高兴,一听到它们叫唤,视线也就转到杨树上

D.一听到它们叫唤,心里就很高兴,视线也就转到杨树上

7.下列有关文学常识、应用文知识的表述,正确的一项是

A.《故都的秋》是一首秋的咏叹调,作者郁达夫是中国当代著名小说家、散文家。

B.《关雎》是《诗经》中的一首民间爱情抒情诗,其句式长短不齐,是一首杂言体诗歌。

C.新闻作为一种文体,有广义和狭义之分。

狭义的新闻就是指“消息”。

D.慰问信属专用书信,祝贺信届一般书信。

8.对下面这首诗的赏析,不恰当的一项是

送友人李白

青山横北郭,白水绕东城.此地一为别,孤蓬万里征。

浮云游子意,落日故人情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

A.首联点明分别的地点,对仗工整,“青”与“白”相映衬,色彩鲜明。

D.颁联写的是此地一别,离人就要像蓬草那样随风飞转,到万里之外去了。

C.颈联以浮云孤飞,来去不定,喻游子之心:

以落日将下,依依不舍,喻故人之情。

D.尾联借马鸣作离别之声,衬托离别之情,全诗表达了诗人对友人的关心和祝愿。

二、(18分,每小题3分)

阅读下面的文段,完成9—14题。

(一)

“重屋曰楼”,这是古人常说的一句话。

从古代建筑实例来看,这“重”字不限于两重,二层以上的就可称之为“楼”.楼有很广泛的用途,在宋画《清明上河图》中绘有作为商业建筑的茶楼酒肆;在明、清的住宅和园林中有作为卧室、书房和观赏风景的楼,如“见山楼”“明瑟楼”“听橹楼”等等。

古代建筑中还有许多不同于前者的楼,如汉画像石所刻的大住宅旁的“望楼”,北宋在汴梁城中所建监视火警用的“望火楼”,古代城防工程中的敌楼、城楼,许多古城中的钟楼、鼓楼。

它们虽然很高,但多数不是“重屋”,下半部有的以木构架支撑,有的是夯土台或城墙.楼的体型繁简不一,人们常见的钟楼、鼓楼、城楼是较简单的型式,历史上曾出现过体型非常复杂的楼,如宋画中的黄鹤楼.

9.对文中画线句子的理解,不正确的一项是

A.指与前者的用途不同B.指与前者的层数不同

C.指与前者的结构不同D.指与前者的价值不同

10.文中说明的主要内容是

A.楼的特点、用途和体型特征B.楼的特点、地位和体型特征

C.楼的历史、用途和体型特征D.楼的历史、地位和体型特征

11.对文中使用的说明方法及其作用,理解正确的一项是

A.运用了引用说明的方法,增加了文章的趣味性。

B.运用了定义说明的方法,增加了文章的科学性。

C.运用了举例说明的方法,增加了文章的知识性。

D.运用了描述说明的方法,增加了文章的文学性。

(二)

我自己也有过这样的经验.只有一点微弱的灯光,就是那一点仿佛随时都会被黑暗扑灭的灯光也可以鼓舞我多走一段长长的路.大片的飞雪飘打在我的脸上,我的皮鞋不时陷在泥泞的土路中,风几次要把我摔倒在污泥里.我似乎走进了一个迷阵,永远找不到出口,看不见路的尽头.但是我始终挺起身子向前迈步,因为我看见了一点豆大的灯光.灯光,不管是哪个人家的灯光,都可以给行人「」甚至像我这样的一个异乡人——指路.

这已经是许多年前的事了.我的生活中有过好些大的变化.现在我站在廊上望山脚的灯光,那灯光跟好些年前的灯光不是同样的吗?

我看不出一点分别!

为什么?

我现在不是安安静静地站在自己楼房前面的廊上吗?

我并没有在雨中摸夜路.但是看见灯光,我却忽然感到安慰,得到鼓舞.难道是我的心在黑夜里徘徊「」它被噩梦引入了迷阵,到这时才找到归路「」我对自己的这个疑问不能够给一个确定的回答。

但是我知道我的心渐渐地安定了,呼吸也畅

快了许多.我应该感谢这些我不知道姓名的人家的灯光。

12.对下面语句中使用的修辞方法及其作用,分析不正确的一项是

A.“那一点仿佛随时都会被黑暗扑灭的灯光”,运用比喻突出灯光的微弱。

B.“风几次要把我摔倒在污泥里”,运用拟人写出了行进的艰难。

C.“我看见了一点豆大的灯光”,运用比喻突出灯光的微弱。

D.“那灯光跟好些年前的灯光不是同样的吗”,运用反问强调灯光带给我相同的感受。

13.在文中「」处依次填入的标点符号,正确的一项是

A.:

?

。

B——,?

C.,?

。

D.、,?

14.对上文画线句子中的“这个疑问”,理解正确的一项是

A.难道是我的心被噩梦引入了迷阵?

B.那灯光跟好些年前的灯光不是同样的吗?

C.我现在不是安安静静地站在自己楼房前面的廊上吗?

D.为什么我现在望见那些灯光跟好些年前望见灯光同样感到安慰,得到鼓舞?

三、(8分,每小题2分)

阅读下面的文言文,完成15—18题。

(甲)先君子尝言,乡先辈左忠毅公视学京畿,一日,风雪严寒,从数骑出,微行入古寺。

庑下一生伏案卧,文方成草。

公阅毕,即解貂覆生,为掩户。

叩之寺僧,则史公可法也。

及试,吏呼名至史公,公瞿然注视,呈卷,即面署第一.召入,使拜夫人,曰:

“吾诸儿碌碌,他日继吾志事,惟此生耳。

”

(乙)光斗为督学,可法以童子试见光斗,光斗奇之,曰:

“子异人也,他日名位当在吾上。

”因召之读书邸第,而时时馈遗其父母资用.一日,光斗夜归,风寒雨雪,入可法室,见可法隐几假寐,二童子侍立于旁;光斗解衣覆之,勿令觉,其怜爱之如此.

15.下列各句中加点的字与“从数骑出”中的“从”字,用法相同的一项是

A.吾妻之美我者,私我也B.全国为上,破国次之

C.光斗奇之D.巫医乐师百工之人,不耻相师

16.下列各句中加点的“为”字与“为掩产”中的“为”字,意思相同的一项是

A.庖丁为文惠君解牛B.如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为

C.向为身死而不受D.为国者无使为积威之所劫哉

17.对下列各句中加点字的解释,不正确的一项是

A.文方成草方:

刚刚B.叩之寺僧之:

代词,指史可法

C.而时时馈遗其父母资用遗:

丢失D.二童子侍立于旁于:

介词,在

18.对这两段文字的分析,不正确的一项是

A.这两段文字都表现了左光斗对史可法的赏识和关爱。

B.这两段文字中,左光斗对史可法的预言是完全相同的。

C.这两段文字都描写了史可法睡觉的情景,但地点不同。

D.在甲文中,先重点写左光斗对史可法的关爱,再写对他的赏识,乙文则相反。

四、(8分)

19.将第三题的文言文阅读材料(甲)中画横线的句子翻译成现代汉语。

(2分)

公瞿然注视,呈卷,即面署第一。

20.补写出下列名言名句中的空缺部分。

(任选三句,共3分)

①,长使英雄泪满襟。

②不管风吹浪打,,今日得宽余。

③同是天涯沦落人,。

④,匹夫有责。

⑤微风过处,送来缕缕清香,。

21.仿照下面的句子,写出句式相同的比喻句。

(3分)

人生犹如一个爱出谜语的顽童,总是出一些难题让你解答;人生犹如一次漫长的旅途,理解就是前进的火把。

真诚就像开满枝头的花朵,总是;

真诚,。

19.[答案]左公吃惊地注视着他,等他呈上卷子,就当面书写,定为第一名。

20.[答案]

(1)出师未捷身先死

(2)胜似闲庭信步(3)相逢何必曾相识

(4)天下(国家)兴亡(5)仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的

21.[答案]示例:

真诚就像开满枝头的花朵,总是能结出友谊的果实;真诚就像一条清澈的小溪,心灵就是小溪的源头。

五、(12分)

阅读下面的文段,完成22—26题。

试举林冲、杨志、鲁达这三个人物为例.这三个人在落草以前,都是军官,都有一身好武艺,这是他们相同之处;他们三个本来都是做梦也不会想到有朝一日要落草的,然而终于落草了,可是各人落草的原因又颇不相同.为了高衙内想把林冲的老婆弄到手,于是林冲吃了冤枉官司,刺配沧州,而对这样的压迫陷害,林冲只是逆来顺受,所以在野猪林内,鲁达要杀那两个该死的解差,反被林冲劝止;到了沧州以后,林冲是安