中考复习学案.docx

《中考复习学案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中考复习学案.docx(177页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

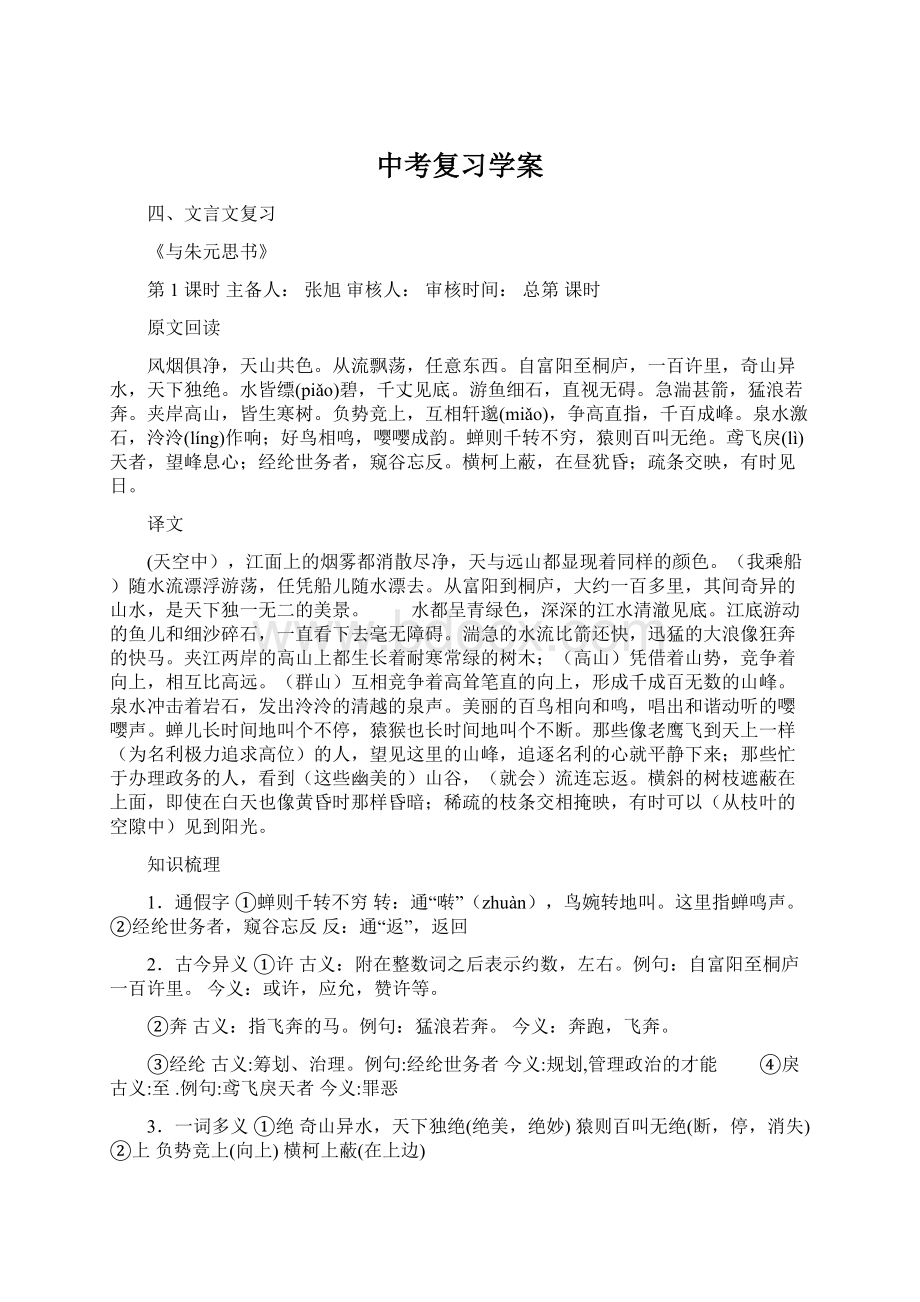

中考复习学案

四、文言文复习

《与朱元思书》

第1课时主备人:

张旭审核人:

审核时间:

总第课时

原文回读

风烟俱净,天山共色。

从流飘荡,任意东西。

自富阳至桐庐,一百许里,奇山异水,天下独绝。

水皆缥(piǎo)碧,千丈见底。

游鱼细石,直视无碍。

急湍甚箭,猛浪若奔。

夹岸高山,皆生寒树。

负势竞上,互相轩邈(miǎo),争高直指,千百成峰。

泉水激石,泠泠(líng)作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵。

蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。

鸢飞戾(lì)天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。

横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。

译文

(天空中),江面上的烟雾都消散尽净,天与远山都显现着同样的颜色。

(我乘船)随水流漂浮游荡,任凭船儿随水漂去。

从富阳到桐庐,大约一百多里,其间奇异的山水,是天下独一无二的美景。

水都呈青绿色,深深的江水清澈见底。

江底游动的鱼儿和细沙碎石,一直看下去毫无障碍。

湍急的水流比箭还快,迅猛的大浪像狂奔的快马。

夹江两岸的高山上都生长着耐寒常绿的树木;(高山)凭借着山势,竞争着向上,相互比高远。

(群山)互相竞争着高耸笔直的向上,形成千成百无数的山峰。

泉水冲击着岩石,发出泠泠的清越的泉声。

美丽的百鸟相向和鸣,唱出和谐动听的嘤嘤声。

蝉儿长时间地叫个不停,猿猴也长时间地叫个不断。

那些像老鹰飞到天上一样(为名利极力追求高位)的人,望见这里的山峰,追逐名利的心就平静下来;那些忙于办理政务的人,看到(这些幽美的)山谷,(就会)流连忘返。

横斜的树枝遮蔽在上面,即使在白天也像黄昏时那样昏暗;稀疏的枝条交相掩映,有时可以(从枝叶的空隙中)见到阳光。

知识梳理

1.通假字①蝉则千转不穷转:

通“啭”(zhuàn),鸟婉转地叫。

这里指蝉鸣声。

②经纶世务者,窥谷忘反反:

通“返”,返回

2.古今异义①许古义:

附在整数词之后表示约数,左右。

例句:

自富阳至桐庐一百许里。

今义:

或许,应允,赞许等。

②奔古义:

指飞奔的马。

例句:

猛浪若奔。

今义:

奔跑,飞奔。

③经纶古义:

筹划、治理。

例句:

经纶世务者今义:

规划,管理政治的才能 ④戾古义:

至.例句:

鸢飞戾天者今义:

罪恶

3.一词多义①绝奇山异水,天下独绝(绝美,绝妙)猿则百叫无绝(断,停,消失) ②上负势竞上(向上)横柯上蔽(在上边)

③无直视无碍(没有)猿则百叫无绝(不) ④百一百许里(十的倍数) 猿则百叫无绝(极言其多)

4.词类活用 ①任意东西(东西:

名词作动词,向东或向西)

②猛浪若奔(奔:

动词用作名词,飞奔的马) ③负势竞上(上:

名词用作动词,向上) ④互相轩邈(轩邈:

形容词用作动词,往高处或往远处伸展) ⑤望峰息心(息:

动词使动用法,使……平息) ⑥横柯上蔽(上:

中考链接

阅读吴均《与朱元思书》,回答问题。

(13分)

1.下面加点的词解释错误的一项是:

()。

(2分)

A.窥谷忘反(通“返”)B.在昼犹昏(夜晚)

C.负势竞上(向上)D.从流飘荡(随着)

2.作者用“奇山异水,天下独绝”概括富春江的景色。

请说说富春江的山“奇”在哪里?

水“异”在哪里?

答:

3.本文兼从视觉和听觉两方面写景,这样写有什么表达效果?

(2分)

答:

4.翻译下列句子。

(4分)

①急湍甚箭,猛浪若奔。

译文:

②蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。

译文:

5.看到富春江的奇山异水,作者发出了怎样的感慨?

你怎么理解他发出的这些感慨?

(3分)

答:

阅读《与朱元思书》,完成1—4题。

(2009年)福建省泉州市(15分)

1.下列加点词词义相同的一组是()(2分)

A.自自富阳至桐庐自非亭午夜分

B.从从流飘荡隶而从者,崔氏二小生

C.绝猿则百叫无绝空谷传响,哀转久绝

D.日有时见日日光

2.解释下列加点词词义。

(4分)

①天山共色()②一百许里()

③互相轩邈()④窥谷忘反()

3.简答(不得直接摘抄原文句子)(6分)

(1)说说富春江景色的总体特征。

(2)请运用比喻的修辞手法描述富春江水流之急。

4.根据《与朱元思书》、《小石潭记》、《三峡》三篇文章内容对对子。

(任选一道作对)(3分)

①两岸连山无阙处,②石潭上竹树环合,

阅读吴均《与朱元思书》,回答问题(17分)。

1.整体感悟全文,用原文语句回答下面问题.(3分)

总领全文的句子是:

;

文中从侧面表现水的清澈的句子是:

;

文中“”一句写水流势湍急,与《三峡》一文中“有时朝发白帝,暮到江陵,虽乘奔御风,不以疾也”有异曲同工之妙.

2.解释下列句中的加点字.(6分)

⑴许:

一百许里()遂许先帝以驱驰()

杂然相许()

⑵绝:

一猿则百叫无绝()

率妻子邑人来此绝境 () 天下独绝()

3.下列加点的词不能解释为“全”或“都”的一项是(2分)( )

A、风烟俱净,天山共色B、水皆缥碧,千丈见底

C、夹岸高山,皆生寒树D、此人一一为具言所闻

4.将下列句子翻译成现代汉语.(4分)

横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日.

_____________________________________________

5.文中“鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反”最能表达作者志趣和情怀,说说作者有怎样的志趣和情怀.(2分)

《三峡》

第2课时主备人:

审核人:

审核时间:

总第课时

原文回读

自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处;重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝,或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影。

绝〔山献〕多生柽柏,悬泉瀑布,飞漱其间。

清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。

故渔者歌曰:

“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳!

”

译文

从三峡七百里中,两岸高山连绵不绝,没有一点中断的地方;重重的悬崖,层层的峭壁,如果不是正午和半夜,就看不见太阳和月亮。

至于夏天江水漫上丘陵的时候,下行和上行的航路都被阻绝了。

有时遇到皇帝有命令必须急速传达,早晨从白帝城出发,傍晚就到了江陵,这两地可是相距一千二百多里呀!

即使骑上快马,驾着风,也没有这样快。

到了春天和冬天的时候,雪白的急流,碧绿的潭水,回旋着清波,倒映着各种景物的影子。

高山上多生长着姿态怪异的柏树,悬泉和瀑布在那里飞流冲荡。

水清,树荣,山高,草盛,真是妙趣横生。

每逢初晴的日子或者结霜的早晨,树林和山涧显出一片清凉和寂静,高处的猿猴放声长叫,声音持续不断,异常凄凉,空荡的山谷里传来猿叫的回声,悲哀婉转,很久才消失。

所以三峡中的渔民唱到:

“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳!

”

知识梳理

1.文学常识:

作者:

郦道元,北魏著名地理学家、散文家。

《三峡》一文出自《水经注》这是记叙我国古代水道的一部地理书。

2.实词:

自:

在。

空谷传响:

空旷的山谷传来猿啼的回声。

朝:

早晨。

襄:

上。

漱,这里是冲刷的意思。

沿:

顺流而下。

溯:

逆流而上。

御:

驾。

清荣峻茂:

水清,树荣,山高,草盛。

峻:

群山峻峭。

良:

实在、真。

肃:

寂静。

属:

(zhǔ)连续。

引:

延长。

绝:

消失。

素:

白色湍:

急流的水;旦:

早晨。

嶂:

高耸险峻如屏障的山峰。

曦月:

太阳,月亮。

曦,日光,这里指太阳。

。

3.特殊用法:

奔:

飞奔的马。

湍:

急流。

三声:

几声。

三,这里不是确数

4.一词多义:

属:

属引凄异(连接)有良田美池桑竹之属(类)

属予作文以记之(嘱咐)。

绝:

久绝(消失)。

阻绝:

断

自三峡……(在)自非……(如果)

5.通假字:

阙;同“缺”,中断。

6.重点句翻译:

①自非亭午夜分不见曦月

②虽乘奔御风不以疾也

③至于夏水襄陵,沿溯阻绝

④素湍绿潭,回清倒影

⑤悬泉瀑布,飞漱其间

⑥清荣峻茂,良多趣味

⑦每至晴初霜旦,林寒涧肃

⑧常高猿长啸,属引凄异

⑨空谷传响,哀转久绝。

7.理解性背诵:

1)写山连绵不断(长)的句子:

自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处

2)写山高峻的句子:

重岩叠嶂,隐天蔽日。

从侧面烘托山峰陡峭幽邃的一句:

自非亭午夜分不见曦月。

3)写夏水的句子:

(1)写水势凶险的句子:

夏水襄陵,沿溯阻绝。

(2)写水流湍急的句子:

有时朝发白帝,暮到江陵。

4)写春冬三峡水的特点的句子:

素湍绿潭,回清倒影。

5)烘托三峡秋景凄凉的语句是;空谷传响,哀转久绝。

6)引用渔歌反衬三峡深秋清幽寂静的句子是:

“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。

”(引用渔歌作用:

进一步突出三峡山高水长的特点,同时渲染三峡秋季肃杀、凄凉气氛)

中考链接

阅读《三峡》,(回答1——4题,共10分)

1.解释文中加点的词。

(2分)

阙:

襄:

2.翻译下列语句。

(4分)

(1)虽乘奔御风,不以疾也。

(2)自非亭午夜分,不见曦月。

3.总结三峡的景物特点,给下面的对联补出上联。

(2分)

,天高地厚华夏情。

4.下面是《小石潭记》中的一段文字,和本文第二自然段比较,在写水方面有什么异同?

(2分)

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。

佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽。

似与游者相乐。

阅读《三峡》,完成问题。

(12分)

1.下列语句中朗读节奏停顿不正确的一项是()(2分)

A.至于/夏水襄陵B.绝/多生怪柏C.虽/乘奔御风D.常有高/猿长啸

2.对下面语句中加点的词解释不正确的一项是()(2分)

A.隐天蔽日(隐瞒)B.良多趣味(确实)C.绝多巘生怪柏(山峰)D.哀转久绝(消失)

3.下列句子中加点的“之”与“春冬之时”中的“之”用法和意思相同的一项是()(2分)A.何陋之有B.予尝求古仁人之心C.已而之细柳营D.策之不以其道

4.下面对本文内容理解不正确的一项是()(2分)

A.本文第一段写山势,先写其连绵不断,再写其高耸。

B.本文第二段写水势,先写水之速,再写水之盛。

C.作者将景物寓于四季变化中来描写,将静态景物动态化。

D.本文描写了大自然无比雄伟壮丽的景色,抒发了作者热爱祖国山河的情怀。

5.用现代汉语写出下面文言语句的大意。

(4分)

(1)自非亭午夜分,不见曦月。

译文:

(2)虽乘奔御风,不以疾也。

译文:

二、阅读理解(2012辽宁沈阳)

(一)阅读选文,完成9~13题。

(17分)

【甲】自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。

重岩叠嶂,隐天蔽日。

自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。

或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

(选自《三峡》)

【乙】六里,渡一溪,颇大。

又南,有峰东环而下。

又二里,盘峰冈之南,乃西向觅小径入峡。

峡中西望重峰掩映最高一峰当其后,有雪痕一派①,独高垂,如匹练界②青山,有溪从峡中东注,即清碧③之下流④也。

„„从其后西二里,蹑⑤峻凌崖。

其崖高穹⑥溪上,与对崖骈⑦突如门,上耸下削,溪破其中出。

(选自《游大理日记》)

【注释】①派:

量词。

②界:

隔断。

③清碧:

溪水名。

④下流:

河流的下游。

⑤蹑:

踩、踏。

⑥穹:

隆起。

⑦骈:

并列。

1·请解释下面句子中加点的词语。

(3分)

(1)隐天蔽日:

____

(2)或王命急宣:

____

(3)有峰东环而下:

____

2.下面句子中加点词意思相同的一组是()(3分)

A.渡一溪而或长烟一空(《岳阳楼记》)

B.即清碧之下流也水陆草木之花(《爱莲谚》)

C.与对崖骈突如门隳突乎南北(<捕蛇者说》)

D.上耸下削上书谏寡人者(《邹忌讽齐王纳谏》)

3.请用现代汉语翻译下面句子。

(5分)

(1)自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。

(2)乃西向觅小径入峡。

4.请用“/”给下面句子断句。

(断两处)(2分)

峡中西望重峰掩映最高一峰当其后

5.请分别写出【甲】【乙】两文中表现水流湍急的句子。

(用原文语句回答)(4分)

《爱莲说》

第3课时主备人:

审核人:

审核时间:

总第课时

原文回读

水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人盛爱牡丹;予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭静植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!

菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人;牡丹之爱,宜乎众矣。

译文

水里、陆上各种草木的花,可爱的很多。

晋代陶渊明只爱菊花。

自从李氏的唐朝以来,世上的人都很喜爱牡丹。

我只爱莲花的从污泥里长出来却不被沾染,在清水里洗涤过但是并不显得妖媚,荷梗中间贯通,外形挺直,既不生藤蔓,也没有旁枝,香气传送到远处,更加使人觉得清幽,笔直、洁净地挺立水中,可以在远处观赏,但不能贴近去玩弄。

我认为,菊花是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵者;莲花,是花中的君子。

唉!

爱菊花的人,在陶渊明以后很少有人听到了。

爱莲花的人,像我一样的还有什么人呢?

喜爱牡丹的人,当然是很多了!

知识梳理

特殊句式 【判断句】 予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也:

判断句。

以上三句均用“者也”表示判断。

【被动句】 予独爱莲之出淤泥而不染:

染,沾染污秽。

【文章主旨句】 莲,花之君子者也。

理解性默写

描写莲花高洁质朴的句子是:

“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”2.莲的品质:

“莲,花之君子者也。

”"出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

"3.周敦颐《爱莲说》咏莲名句:

“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可近亵玩焉。

”4.公园花展,观赏牡丹的人总比观赏其它花的人多,用《爱莲说》中的话来说,就是:

“牡丹之爱,宜乎众矣。

”5.表现诗人不受世俗羁绊,对世俗生活厌弃的句子是:

“莲之爱,同予者何人?

”6.描写莲美好形象的句子是:

“出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植。

”7.与“近朱者赤,近墨者黑”相对比,集中表现莲高洁品质,现在人们常用来比喻某些人不与世俗同流合污而又洁身自好的句子是:

“出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

”8.比喻君子美名远扬的语句是:

“香远益清。

”9.最能概括莲花高贵品质的句子是(主旨句):

“莲,花之君子者也。

”10.写君子行为方正,通达事理,不攀附权贵的句子是:

“中通外直,不蔓不枝。

”

中考链接

1.本文作者是______代哲学家_________________。

2.用“/”给第二段文字断句。

(注意:

此题不要求加标点)

予谓菊花之隐逸者也牡丹花之富贵者也莲花之君子者也噫菊之爱陶后鲜有闻莲之爱同予者何人牡丹之爱宜乎众矣

3.其中“说”是一种__________,可以_____________,也可以_________________,都是为了__________________。

4.文中作者把“莲”比作君子,那么作者认为君子应该是________________的人。

5.作者在文中为表达自己的思想感情,托物言志,用“莲”来自比,又用“菊”和“牡丹”来衬托。

联系你自己的志趣和追求,写出你最喜爱的一种花,并用一句话来概括喜爱的原因。

最喜爱的花是:

__________________喜爱的原因是:

__________________

6.按要求回答:

①第一段中描写莲花高洁、质朴的语句是___________________________,描写莲花正直的语句是_____________________________。

②短文以莲为写作对象,写菊、牡丹的目的是_____________________________。

③从上下文连贯的角度看,第二段结尾句“牡丹之爱,宜乎众矣”应放在“莲之爱,同予者何人?

”的前面,作者将它放在结尾的目的是________________________。

7.短文赞扬莲花“出淤泥而不染”的高贵品质,实则是作者思想情怀的抒发,可现实生活中,有人却认为“近朱者赤,近墨者黑”,对这两种观点,你是怎样看待的?

请简述理由。

8.《爱莲说》这篇文章,作者对莲花清逸秀美的形态的描写,赞美道德高尚的君子,请根据莲花的象征,用线条将与之对应的比喻义连起来。

莲花君子

A出淤泥而不染a不攀附权贵

B中通外直b美德广布,青史留名

C不蔓不枝c单然独立,刚直不阿

D香远益清d威严难犯,清高自守

E亭亭净植e超然出世,不同流俗

F濯清涟而不妖f不卑不亢,不媚不俗

9.第二段文字从句子的用途看,采用了_____________句、__________句、________句。

从修辞手法看,采用了__________、_________、_______等修辞手法。

10.文中“陶”是指_____代诗人_______________。

11.本文采用___________的写法,在莲的形象中寄寓了作者___________、___________的操守和感情。

12.“牡丹之爱,宜乎众矣”一句照应上文的“______________”。

结尾这一句感叹表达了作者对__________________的世风的鄙弃。

13.本文采用了以花喻人、托物言志的写法。

作者对莲的描述和赞美寄寓着他怎样的思想感情?

邹忌讽齐王纳谏

课时:

第1课时主备人:

审核人:

审核时间:

总第课时

阅读原文,完成练习

邹忌修()八尺有余,而形貌昳丽()。

朝服衣冠,窥()镜,谓其妻曰:

“我孰()与城北徐公美?

”其妻曰:

“君美甚,徐公何能及公也!

”城北徐公,齐国之美丽者也。

忌不自信,而复问其妾曰:

“吾孰与徐公美?

”妾曰:

“徐公何能及君也?

”旦日(),客从外来,与坐谈,问之:

“吾与徐公孰美?

”客曰:

“徐公不若君之美也!

”明日,徐公来,孰()视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。

暮寝而思之,曰:

“吾妻之美()我者,私()我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。

”

于是入朝见威王,曰:

“臣诚()知不如徐公美。

臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。

今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:

由此观之,王之蔽()甚矣。

”

王曰:

“善。

”乃下令:

“群臣吏民能面刺()寡人之过者,受上赏;上书谏()寡人者,受中赏;能谤讥()于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。

”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年()之后,虽()欲言,无可进者。

燕、赵、韩、魏闻之,皆朝()于齐。

此所谓战胜于朝廷。

1.解释文中划线的字词。

2.给下列划线的字注音

昳()丽朝()服衣冠()窥()镜期()年朝()于齐间()进上书谏()寡人者邹忌()

3.翻译下列句子

(1)我孰与城北徐公美?

(2)吾妻之美我者,私我也

(3)群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏。

(4)由此观之,王之蔽甚矣。

(5)能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。

(6)数月之后,时时而间进。

(7)此所谓战胜于朝廷。

(8)今齐地方千里,百二十城。

4.本文选自《》,它是我国第一部体史书,由汉代整理编订,共分策。

“讽”意思是,谏是文齐王指的是齐威王,与他相关的经典故事是。

5.结合课文内容思考回答下列问题

(1)第一段中,有两个动词活画出了人物自我欣赏的心理,这两个动词是:

、。

本段中,从正而肯定邹忌之美的句子是:

。

(2)由于感情的不同及身份地位的差异,其妻、妾、客回答问题时的语气有差别。

有何不同?

请从原文中找出并说明其感情色彩。

面对妻、妾、客的程度不同,或真或假的赞美,邹忌的态度如何?

(3)邹忌是由一件家庭琐事联想到国家政事的。

这件家庭琐事是什么?

(4)邹忌是如何“讽”齐王的?

(5)邹忌认为“王之蔽甚矣”的原因是什么?

请用自己的话简要概括。

(6)齐王在接受了邹忌的劝谏之后,采取了什么样的措施?

最终取得了什么效果?

请结合原文内容,用自己的话简要回答。

(7)你认为邹忌是怎样的一个人?

通过“善”“乃下令”来评价齐威王。

(8)俗话说:

“良药苦口利于病,忠言逆耳利于行。

”从语言运用的角度,邹忌的进谏引发了你怎样的思考?

(9)历史上像邹忌这样善于外交辞令或说理雄辩的人士很多,请举例加以说明。

(10)本文形容群臣进谏热闹场面的成语是:

(11)

曹刿论战

课时:

第2课时主备人:

审核人:

审核时间:

总第课时

十年春,齐师伐我。

公将战。

曹刿请见。

其乡人曰:

“肉食者()谋之,又何间()焉?

”刿曰:

“肉食者鄙(),未能远谋。

”乃入见。

问:

“何以()战?

”公曰:

“衣食所安,弗敢专也,必以分人。

”对曰:

“小惠未徧(),民弗从也。

”公曰:

“牺牲()玉帛,弗敢加()也,必以信。

”对曰:

“小信未孚(),神弗福也。

”公曰:

“小大之狱(),虽()不能察,必以情。

”对曰:

“忠之属也。

可以()一战。

战则请从。

”

公与之乘。

战于长勺。

公将鼓()之。

刿曰:

“未可。

”齐人三鼓。

刿曰:

“可矣。

”齐师败绩。

公将驰()之。

刿曰:

“未可。

”下视其辙,登轼而望之,曰:

“可矣。

”遂逐齐师。

既克(),公问其故。

对曰:

“夫战,勇气也。

一鼓作气,再而衰,三而竭。

彼竭我盈,故克之,夫()大国,难测也,惧有伏焉。

吾视其辙乱,望其旗靡(),故逐之。

”

1.解释文中划线的字词。

2.给下列划线的字注音

曹刿()又何间()焉小惠未徧()小信未孚()

玉帛()登轼()而望望其旗靡()肉食者鄙()

3.翻译下列句子

(1)肉食者谋之,又何间焉?

(2)肉食者鄙,未能远谋。

(3)衣食所安,弗敢专也,必以分人

(4)牺牲玉帛,弗敢加也,必以信

(5)小大之狱,虽不能察,必以情

(6)忠之属也。

可以一战

(7)吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之

(8)夫战,勇气也。

一鼓作气,再而衰,三而竭。

彼竭我盈,故克之

4.根据要求写出句子

(1)本文选自《》,相传是时编写的。

本文记叙的是历史上著名的以弱胜强的战役,你所知道的以弱胜强的战役还有、、。

(2)鲁庄公的答复中最符合曹刿“取信于民”这一思想的句子(“忠之属也”具体指)是:

。

(3)齐军大败后,曹刿“下视其辙,登轼而望之”的原因是:

(4)有利于反攻的时机是在的时候,有利于追击的时机是在的时候。

(5)文中和毛泽东“敌疲我打”《孙子兵法》中“以逸待劳”战术相近的句子是。

5.结合课文内容思考下列问题

(1)“曹刿请见”的原因是什么?

。

(2)结合(一、二)段内容,说说作战要想取得胜利需要做到哪些?

(3)文中的哪些地方表现了曹刿的“远谋”?

(4)选文中表现出曹刿哪两个思想观点?

(5)战前鲁庄公的“鄙”表现在哪里?

请用自己的话概括:

也有人认为鲁庄公并“不鄙”,你认为理由是。

(6)曹刿给你留下的最深刻的印象是什

(7)出自本文的成语,在文中的含义和今义

(一)阅读下面甲、乙两个文言文选段,完成第8-12题。

(15分)(2012湖北