港珠澳大桥.docx

《港珠澳大桥.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《港珠澳大桥.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

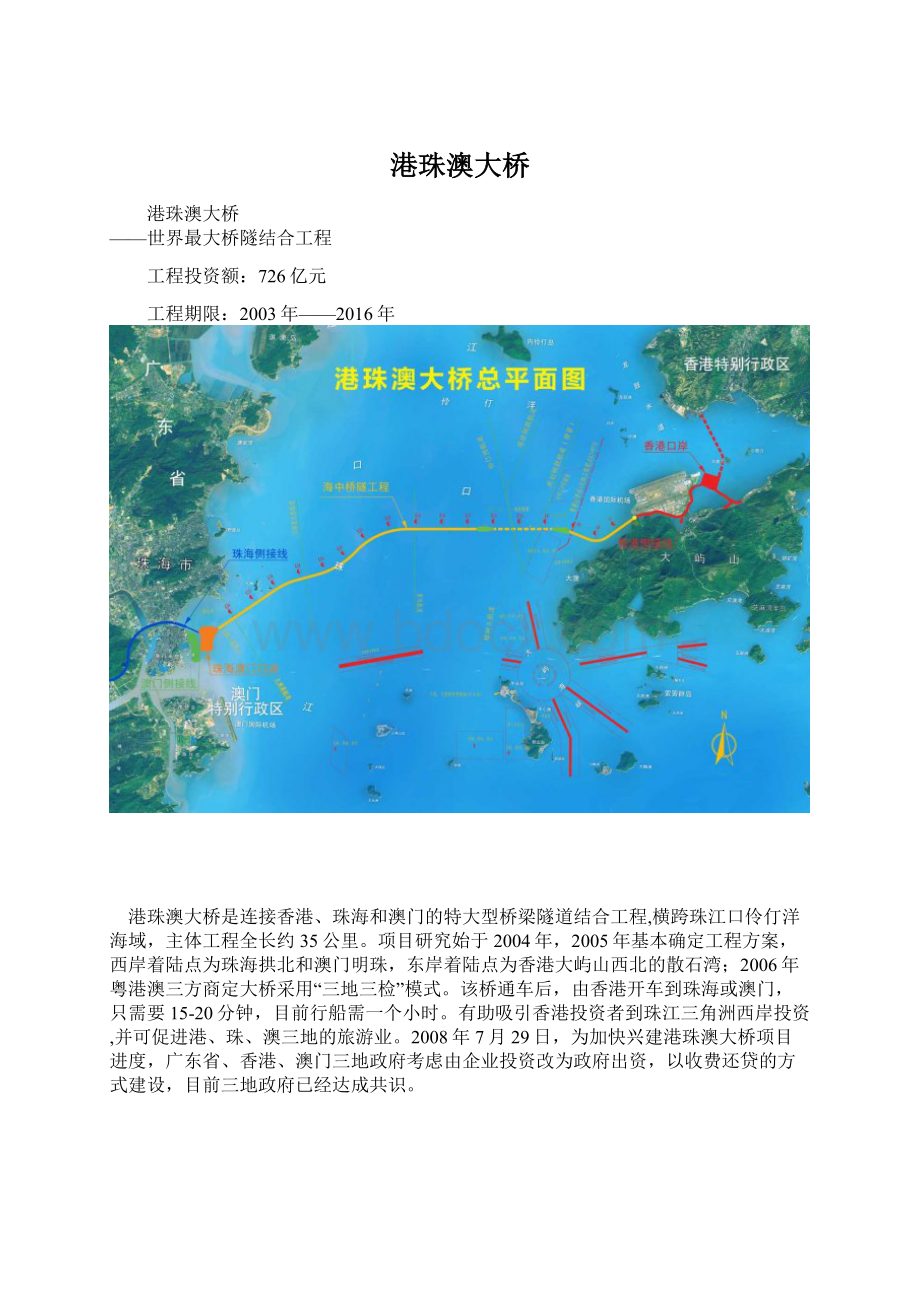

港珠澳大桥

港珠澳大桥

——世界最大桥隧结合工程

工程投资额:

726亿元

工程期限:

2003年——2016年

港珠澳大桥是连接香港、珠海和澳门的特大型桥梁隧道结合工程,横跨珠江口伶仃洋海域,主体工程全长约35公里。

项目研究始于2004年,2005年基本确定工程方案,西岸着陆点为珠海拱北和澳门明珠,东岸着陆点为香港大屿山西北的散石湾;2006年粤港澳三方商定大桥采用“三地三检”模式。

该桥通车后,由香港开车到珠海或澳门,只需要15-20分钟,目前行船需一个小时。

有助吸引香港投资者到珠江三角洲西岸投资,并可促进港、珠、澳三地的旅游业。

2008年7月29日,为加快兴建港珠澳大桥项目进度,广东省、香港、澳门三地政府考虑由企业投资改为政府出资,以收费还贷的方式建设,目前三地政府已经达成共识。

工程概况

港珠澳大桥项目研究始于2004年,其工程方案已基本确定。

《港珠澳大桥工程可行性报告》推荐路线东岸起点位于香港大屿山石散石湾,跨海到达分离设置的珠海及澳门口岸区,往珠海方向则通过隧道穿越拱北建成区域,与预规划的京港澳高速公路连接。

大桥建设内容主要有:

海中桥隧工程(包括海中桥隧主体工程、香港口岸与大桥的连接立交桥;澳门口岸与大桥的连接桥;珠海口岸与大桥的连接桥)、香港口岸人工岛填海及口岸设施、澳门口岸人工岛填海及口岸设施、珠海口岸人工岛填海及口岸设施、珠海侧接线。

工程全长49.968公里,采用桥隧组合方案,共设6处通航孔。

其中海中隧道6.753公里、海中桥28.525公里,桥隧合计35.578公里。

海中桥隧为设计速度每小时100公里的双向六车道高速公路标准,桥面宽33.1米;珠海侧连接线13.89公里,采用设计速度为每小时80公里的双向六车道高速公路标准;口岸与大桥设连接匝道桥,设计速度为每小时40-60公里。

港珠澳大桥香港侧东人工岛的构想图,该人工岛造价预计超过100亿。

其中主体工程总长约35公里,采用桥隧组合方案,共设6处通航孔,伶仃西和铜鼓航道处采用长6.753公里的海底隧道,与桥梁相接处修建两个各1平方公里的人工岛,青州航道桥采用460米双塔斜拉桥,江海直达船航道采用两跨220米连续刚构桥,九洲航道桥采用单跨250米连续刚构桥,非通航孔采用70米连续梁桥。

车辆驶上大桥,在海面上通过人工岛进入海底隧道,再从另一个人工岛驶出,重新上桥。

目前方案估算总投资为726.67亿元人民币,上报批准收费50年,估计要36年半才能收回成本。

其中海中桥隧主体工程含息总投资为385.4亿元;海中工程香港段含息总投资60.6亿元;香港口岸填海及口岸设施含息投资87.2亿元;澳门口岸填海及口岸设施含息投资61.7亿元;珠海口岸填海及口岸设施含息投资71.8亿元;珠海侧连接线含息投资60.1亿元。

根据三方协议,大桥连接线将由各方自行负责。

其中珠海侧连接线长约13.89公里,终点连接广珠西线。

经评估效益后,香港、珠海和澳门应按三地效益的比例是57.8%、32.6%和9.6%,摊分大桥建造费。

因三地同意自费兴建连接道路,大桥主体费用比例调整至50.2%、35.1%和14.7%,而实际补贴金额则视招标结果而定。

目前已敲定融资方案,预计将于2014年落成启用。

建成后,由香港开车至珠海及澳门,将从4至5小时缩短到约20分钟。

预计到2035年,港珠澳大桥每日车流量会有5、6万架次,过境人流量有23万至25万人次。

港珠澳大桥:

长达25年的博弈

1983年,时任合和实业主席、人称“桥王”的香港富商胡应湘,率先提出兴建连接香港与珠海的伶仃洋大桥(港珠澳大桥前身)的大胆方案。

因为正值内地百废待兴,大桥可以带来庞大的发展机遇。

但当时中英双方正就解决香港主权问题在谈判,提出后未有反应。

后来,珠海方面重提修桥一事,希望以此改变珠江西岸与香港交通联系薄弱的现状,带动珠海经济发展,造桥热情逐渐升温。

1989年,珠海市第一次公布拟建伶仃洋大桥的计划。

1993年,时任珠海市委书记的梁广大提出具体方案。

为了平衡澳门的利益,期间胡应湘与中山大学教授郑天祥都提出了建设“一桥通三地”的“港珠澳大桥”方案。

到1997年,伶仃洋大桥项目获国务院批准立项。

根据后来编制完成的工程可行性研究报告,项目动态总投资估算为160.37亿元人民币。

据称,珠海市还设立了建桥指挥部,并且动工修了一小段。

然而,珠海的热脸却贴上了港澳的冷屁股。

当时的港英政府引用英美顾问公司的报告,表示要到2020年才有这个需求,香港商界亦有以李嘉诚、霍英东为代表的航运派明确表示反对;澳门则担心桥位离其太远,有使其“边缘化”之虞,于是方案最终被搁置。

可是,香港的想法很快被内地飞速发展的事实否定。

随着广州、深圳、珠海为龙头的城市群的形成和珠江东岸的崛起,香港的领先优势逐年缩小。

而2001年4月,广东省副省长欧广源在香港某高层会议上,抛出的广东要建深圳到珠海的“隧道计划”,让香港顿悟:

广东可以借此撇开香港。

香港各界开始对造桥重新升温。

到2002年,胡应湘再次提出兴建港珠澳大桥的计划,立刻得到了香港特区前特首董建华的明确支持。

年底,时任国务院总理的朱鎔基也代表中央首次明确表示支持。

2003年8月,粤港澳三地政府成立港珠澳大桥前期工作协调小组,正式展开工程等筹划。

不过,香港很快发现,广东方面的态度不是很积极,造桥再次出现“一头热,一头冷”的局面,只是这次利害双方颠倒了过来。

一个激烈的争论便可见彼此地位的微妙变化:

桥的名字是叫“港珠澳大桥”,还是“粤港澳大桥”?

另外,著名的争论还有“双Y”(即一桥连接港深珠澳四地)、“单Y”(即一桥连接港珠澳三地)之争,深中大桥(连接深圳和中山以抗衡港珠澳大桥)是否该建等。

而据闻香港亦十分精明,在融资方案上始终不愿多让。

如此讨价还价、一拖再拖,中央不得不进入协调。

2006年底,由国家发改委、国务院港澳办、交通部牵头成立了大桥专责小组,还披露了大桥为三地带来经济效益的比例,以此参照三地政府对大桥主体融资承担的分摊比例。

直到2008年2月28日,三方才敲定融资比例,这场长达1/4个世纪的博弈终于找到了第一个关键性的利益平衡点。

相比而言,同样是桥,同样是区域协作,长三角的“杭州湾大桥”很快就已落成,为何珠港澳大桥却显得如此好事多磨?

其实,对比长三角,大珠三角“一国、两制、三地”的政治、经济因素,加之珠三角向来较为保守的诸侯心态,区域协作问题要复杂很多。

其实,在25年的漫长博弈中,桥,本是“连接”的代名词,却由此见证了珠三角经济实力的变化、影响力格局的变迁,也测量出了彼此利益关系的距离。

港珠澳大桥兴建大事记

1983年合和主席胡应湘提出兴建一条连接香港及珠海的“伶仃洋大桥”

1989年珠海市委书记梁广大正式提“伶仃洋大桥”

2002年9月特区政府与北京达成共识,加快就港珠澳大桥展开前期研究

2002年11月当时的国务院总理朱镕基公开支持兴建港珠澳大桥

2003年1月当时的香港特首董建华在施政报告中表示有意兴建港珠澳大桥,广东省当局明确支持该计划

2003年8月粤港合作联席会议决定成立“港珠澳大桥前期工作协调小组”,就环保、走向等问题进行研究

2004年11月交通部部长张春贤表示,国务院已完成港珠澳大桥的技术研究,倾向采用“单Y”形设计方案

2005年4月专家小组确认大桥三个落脚点,分别是香港大屿山石散石湾、澳门东方明珠、以及珠海拱北,大桥将采用单Y形式及隧桥合一设计

2006年8月特首曾荫权宣布大桥取得重大突破,各方赞同采取“三地三检”模式,并同意尽快研究具体口岸设置、选址安排及融资方案

2006年12月国务院批准成立由国家发改委副主任张晓强担任组长的港珠澳大桥专责小组

2007年1月港珠澳大桥专责小组在广州市召开第一次会议

2007年2月落实口岸设计采用“三地三检”方式

2007年9月路政署完成港珠澳大桥香港口岸选址研究,并挑选出三个方案

2008年2月港珠澳大桥主体工程补充工程地质勘察在珠海开工

2008年2月28日港珠澳大桥融资方案正式落实。

2009年3月13日:

三地政府以及中标的联营公司,在珠海就大桥主体工程初步设计签约。

2009年12月15日:

港珠澳大桥珠澳口岸人工岛开始动工,中央政治局常委、国务院副总理李克强主持动工仪式。

2009年12月20日:

(澳门回归十周年当日)动工兴建。

2010年1月[22]:

在香港,东涌一名老妇取得法律援助后向香港高等法院提出司法复核,挑战港珠澳大桥香港段的环境影响评估报告。

2011年4月18日:

香港高等法院判决环境保护署署长败诉,指环评报告未有比较大桥兴建前后空气污染程度的变化,违反《环境影响评估条例》的要求及其立法宗旨,决定撤销对工程批出的环境许可证。

港珠澳大桥香港段工程被迫延迟动工。

2011年9月27日:

香港高等法院上诉庭判决环境保护署署长上诉得直。

香港政府表示由于司法复核及上诉期间的工程价格上升及要改变施工方法以赶上原定完工日期,预计香港段工程费用将增加约65亿港元。

另外,提出司法复核的东涌老妇在接受香港传媒访问时,表示她本来无意打官司,是其他人叫她打官司,她说不知道会牵连到那么多人失掉工作,心里感到很不安乐。

2011年11月18日:

香港立法会财务委员会以35票赞成、3票反对,通过了建造港珠澳大桥的485亿港元拨款。

2011年12月14日:

港珠澳大桥香港段工程正式动工。

2012年5月7日:

香港政府再向立法会财委会辖下工务小组委员会再申请88亿元以兴建香港接线,连同早前增拨的65亿元,当局共斥资582亿元兴建香港接线、机场香港口岸人工岛和屯门至赤鱲角连接路的前期工程。

2012年7月31日港珠澳大桥珠海连接线项目正式开工,计划于2016年底与港珠澳大桥同步建成通车。

港珠澳大桥人工岛施工过程中,中交集团下属的上海振华重工,派出“振华17”号货轮,从上海长兴岛基地,运载8只巨型钢桶,至1600公里外的港珠澳大桥施工海域。

全部120个巨型钢桶,重量超过5.4万吨。

“振华17”是一艘7万吨级特种船,主要用于装载重大设备,船长225米,船宽40米。

2011年5月15日,港珠澳大桥西人工岛首个钢桶顺利振沉至设计位置,标志着港珠澳大桥人工岛工程正式实施。

这个钢桶直径22米,高41米,重达450吨。

中国交通建设股份有限公司,派出1600吨级大型浮吊将其振沉到位。

2011年5月15日,港珠澳大桥西人工岛首个钢桶顺利振沉至设计位置,标志着港珠澳大桥人工岛工程正式实施。

这个钢桶直径22米,高41米,重达450吨。

用激震力达4000吨的八个液压锤,将巨型钢桶“敲”进30多米深的海底。

港珠澳大桥西人工岛施工远景。

港珠澳大桥岛隧工程东西人工岛由120个钢桶围成岛壁结构。

其中西岛61个、东岛59个、单体重约450吨,其高度根据海床地质情况分别为40至50米不等。

2011年12月7日,港珠澳大桥岛隧工程东人工岛,最后一个钢圆筒沉入海底,标志着为期近7个月的东西人工岛围护钢圆筒振沉完美收官,顺利实现了双岛“当年动工、当年成岛”。

2011年12月7日,港珠澳大桥岛隧工程东人工岛,最后一个钢圆筒沉入海底,标志着为期近7个月的东西人工岛围护钢圆筒振沉完美收官,顺利实现了双岛“当年动工、当年成岛”。

港珠澳大桥西人工岛基础施工完成后全景。

钢桶全部打下后,在基础内部抽干海水,填入200万立方米的沙子,夯实压紧形成人工岛的建筑基础。

钢筒外围还会抛石加固,形成一个斜坡,保护人工岛的基础部分。

即使百年之后,钢桶全部锈蚀,也不会影响人工岛的基础安全。

港珠澳大桥人工岛施工工艺流程。

港珠澳大桥海底隧道沉管预制厂全景。

位于珠海万山区桂山牛头岛,占地56万平方米,主要由钢结构厂房、浅坞区、深坞区以及附属码头、办公区、生活区等组成。

该项目于2011年1月开工建设,14个月后,厂区土建工程和厂房两条沉管生产线的设备安装调试都已完成,具备巨型沉管预制的条件。

这是国内首次、世界上第二次采用工厂流水线预制工艺预制沉管管节,但港珠澳大桥沉管预制厂在工厂规模、预制管节的尺寸上均属世界之最。

港珠澳大桥沉管预制模板安装完毕。

港珠澳大桥海底隧道部分,由33个巨型沉管连接而成,其中29个沉管长180米、由8个22.5米长的节段构成。

连接两个人工岛的另外四条沉管,头尾长112.5米,由5个节段构成。

每个标准沉管重达7.4万吨,比瓦良格号航母满载时的排水量还要多,单个造价超过一亿元人民币。

港珠澳大桥,桂山牛头岛沉管预制厂混凝土搅拌站。

33个巨型沉管,混凝土总量约87万立方米,足够用来建造五座上海金茂大厦。

港珠澳大桥首批管节混凝土浇筑,这些巨型钢筋混凝土沉管,用于建造海底隧道。

单节管段需要捆扎高达800吨的钢筋。

在混凝土浇筑过程中,还要掺入冰水,防止混凝土温度过高,影响硬化质量。

港珠澳大桥沉管隧道由33个管节连接而成,其中29个沉管长180米、由8个22.5米长的节段构成。

连接两个人工岛的另外四条沉管,头尾长112.5米,由5个节段构成。

每个标准沉管重达7.4万吨,比瓦良格号航母满载时的排水量还要多,造价超过一亿元人民币。

每个180米长标准管节由8个节段组成,每节长22.5米、宽37.95米、高11.4米,底板、顶板、侧墙厚度均为1.5米,中隔墙厚0.8米,规格居世界之最。

港珠澳大桥海底隧道,钢筋混凝土沉管预制施工流程。

建造海底隧道的巨型混凝土沉管建好后,将两端用钢板封闭,由厂房顶推至浮坞区,坞池放水使沉管漂浮至水面,再由大型拖船拖运至安装位置,待管节定位就绪后,向管节内灌水压载,使之下沉。

然后把沉放的管节在水下连接起来。

经覆土(石)回填后,筑成隧道。

沉放过程中,沉管将会由水下定位系统进行定位,保证两个沉管海底对接时的误差控制在2厘米以内。

对接完成后,对接端的止水带将通过水力压接密封,使管节一个个紧密连接起来。

这个过程,需要3年,沉放施工难度极高。

港珠澳大桥海底隧道,钢筋混凝土沉管浮运及沉放施工流程。

港珠澳大桥设计寿命为120年,沉管隧道施工完毕后,接头防水成为首要问题。

湖南株洲时代新材料科技股份有限公司,在国家技术支撑下展开了“高水压下120年设计使用寿命止水带(也称沉管隧道OMEGA橡胶止水带)研究”,成功研制出沉管隧道OMEGA高性能氯丁橡胶止水带。

经国家授权机构检测,理论使用寿命可达120年。

2012年5月18日,由武桥重工与青岛武船联合建造的“长大海升”号3200吨双臂架变幅式起重船,顺利交付广东长大公路工程有限公司。

该船是广州长大公司为承接港珠澳大桥而专门打造的吊装设备。

该船长110米,宽48米,型深8.4米,安装两座A字桁架臂起重机,单座起重量为1600吨,最大起吊高度为120米。

为建造港珠澳大桥,相关施工单位订购了一大批新型施工设备。

中交广航局派出广州号、金雄号、浚海5、浚海6等挖泥船,负责沉管隧道基槽工程。

沉管沉放前,需要用挖泥船开出基槽,沉管入槽后水密连接,顶部施加覆盖层。

广州号自航耙吸式挖泥船,主要用于沉管基槽的粗挖。

广州号40分钟就能装满5250立方米的泥沙,但随后需航行30海里到大万山岛倾倒,来回得花上5-6个小时,所以一天大概只装3船左右。

金雄号是国内最大的抓斗式专用精挖船,拥有一个高9米,重达110吨的30立方米抓斗。

浚海5、浚海6是广州文冲造船厂,为广州航道局最新建造的两艘10288立方米自航耙吸挖泥船,总长131.3米、型宽25.4米、设计吃水7.0米。

这批高端施工机械,使工程建设如虎添翼。

东京湾跨海桥隧工程

日本东京湾跨海高速公路(409号国有公路)西起神奈川县川崎市,靠近羽田机场,东达千叶县木更津市,横跨东京湾,全长15.1公里,始建于1989年。

为不影响港口航运而采用桥梁、隧道结合方式建造,工程费用大约14409亿日元(约合120亿美元)。

东京湾跨海高速公路由两部分组成,西段是9.6公里长的阿库阿海底隧道,东段为4.4公里长的阿库阿海上高架桥,两侧接通高速公路的道路1.1公里。

两者在海中央的衔接处是一个状如豪华游艇的人工岛,因晚上远眺如萤火虫,被日本人昵称为“海萤”(日文:

海ほたる;正式名称为“木更津人工岛”),全长650米,宽100米,1-3层停车,4-5层为观光设施、饭店等,登临远目,隐约可见横滨和东京,现已成为东京著名的旅游景点。

另外还有一座较小的人工岛(正式名称为“川崎人工岛”),是隧道的通风竖井。

阿库阿道桥设计充分考虑了航运、防灾、安全等各方面因素。

海水深28米,隧道深度达40-60米,可确保特大型船只航行,大桥下可通行2000吨以下船舶。

隧道分上下二线,每个直径14米,上部约2/3,为行车道,道板下是防灾紧急通道,隧道内每隔300米就有一个紧急通道入口,并配备报警、监视、灭火、喷淋等设备。

考虑海啸等灾害,隧道出入口高于海平台约10米。

在平均水深27.5米的东京湾海底开挖隧道,结构要承受海水压600kPa的最大压力,东京湾是一个多地震地区,隧道主要在软弱粘土地层(冲积层)中通过,又多处与竖升等铅垂方向结构物相联结,抗震性能要求极高,日本经济界为跨海公路的设计建造投入大量心血和资本,这条跨海公路对东京湾地区日本经济起着不折不扣的关键桥梁作用。

这条公路的考察论证和设计花费了20年,早在六十年代日本就有建桥的动议;建设施工又用去了10年。

1989年开始施工,1997年12月18日竣工后,川崎市和木更津市两地之间的路程由原来的100公里缩短到30公里,而且成为把日本首都同全国主要干线公路连接在一起的重要纽带。

东京湾海底隧道的下行线于2009年4月21日在日本贯通。

这条横穿东京湾海底的隧道全长约9.6公里,预计全线将于2009年12月底通车。

从木更津金田渔港看东京湾跨海高速公路,远处是“海萤”人工岛

从木更津金田渔港看东京湾跨海高速公路,远处是“海萤”人工岛和另一个人工岛上的隧道通气竖井。

东京湾跨海高速公路“海萤”人工岛