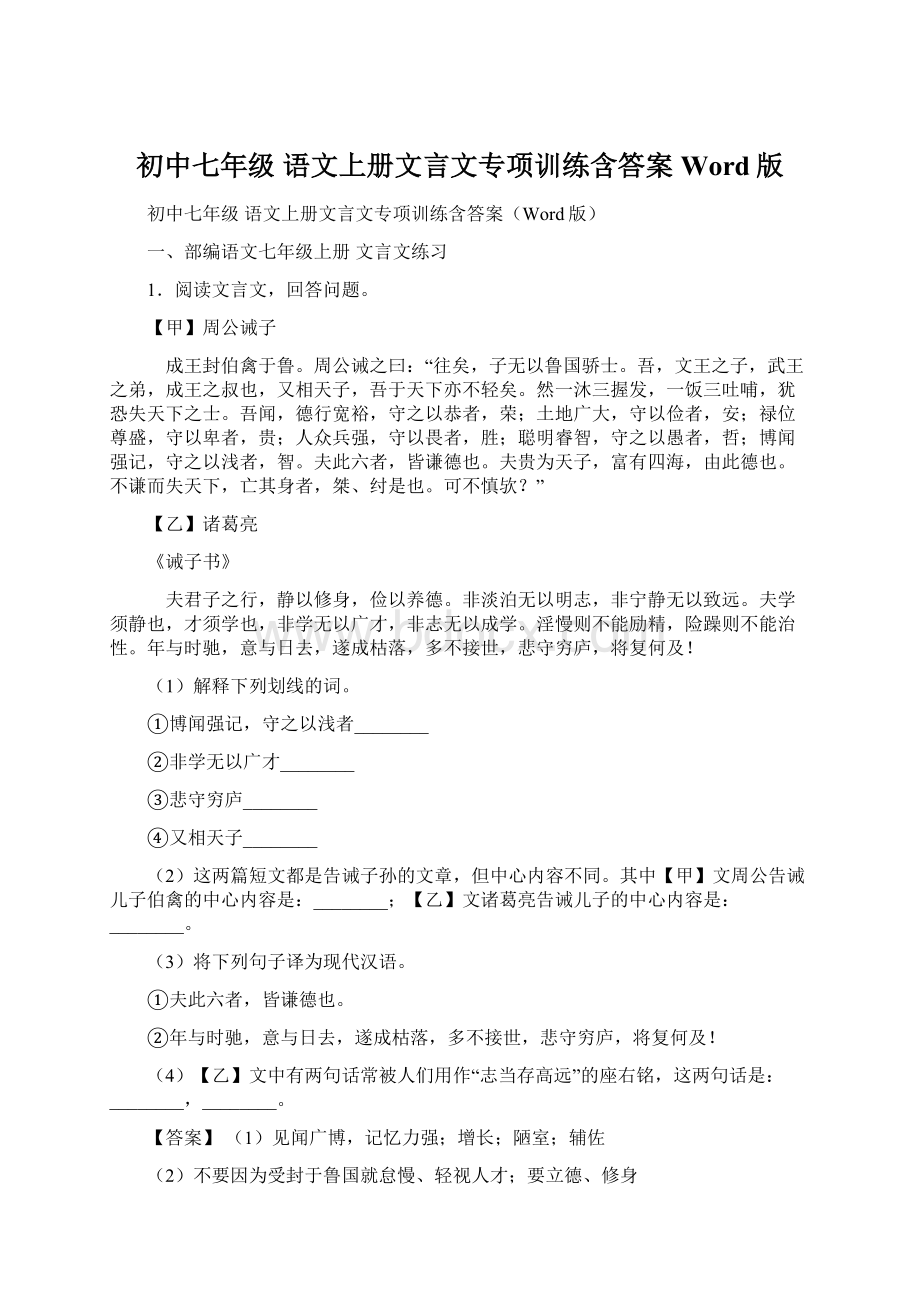

初中七年级 语文上册文言文专项训练含答案Word版.docx

《初中七年级 语文上册文言文专项训练含答案Word版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《初中七年级 语文上册文言文专项训练含答案Word版.docx(30页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

初中七年级语文上册文言文专项训练含答案Word版

初中七年级语文上册文言文专项训练含答案(Word版)

一、部编语文七年级上册文言文练习

1.阅读文言文,回答问题。

【甲】周公诫子

成王封伯禽于鲁。

周公诫之曰:

“往矣,子无以鲁国骄士。

吾,文王之子,武王之弟,成王之叔也,又相天子,吾于天下亦不轻矣。

然一沐三握发,一饭三吐哺,犹恐失天下之士。

吾闻,德行宽裕,守之以恭者,荣;土地广大,守以俭者,安;禄位尊盛,守以卑者,贵;人众兵强,守以畏者,胜;聪明睿智,守之以愚者,哲;博闻强记,守之以浅者,智。

夫此六者,皆谦德也。

夫贵为天子,富有四海,由此德也。

不谦而失天下,亡其身者,桀、纣是也。

可不慎欤?

”

【乙】诸葛亮

《诫子书》

夫君子之行,静以修身,俭以养德。

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。

淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

(1)解释下列划线的词。

①博闻强记,守之以浅者________

②非学无以广才________

③悲守穷庐________

④又相天子________

(2)这两篇短文都是告诫子孙的文章,但中心内容不同。

其中【甲】文周公告诫儿子伯禽的中心内容是:

________;【乙】文诸葛亮告诫儿子的中心内容是:

________。

(3)将下列句子译为现代汉语。

①夫此六者,皆谦德也。

②年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

(4)【乙】文中有两句话常被人们用作“志当存高远”的座右铭,这两句话是:

________,________。

【答案】

(1)见闻广博,记忆力强;增长;陋室;辅佐

(2)不要因为受封于鲁国就怠慢、轻视人才;要立德、修身

(3)①这六点都是谦虚谨慎的美德。

②(如果)年纪随同时光而疾速逝去,意志随同岁月而消失,最终就会像枯枝落叶般一天天衰老下去。

这样的人大多对社会没有任何贡献,只有悲伤地困守在自己的穷家破舍里,又怎么来得及!

(4)非淡泊无以明志;非宁静无以致远

【解析】【分析】

(1)①句意为:

见闻广博,记忆力强,却用浅陋来保持,这是聪明。

博闻:

见闻广博,记忆力强;

②句意为:

如果不刻苦学习就不能增长自己的才干。

才:

才干;

③句意为:

等到悲凉地守着贫穷的小屋。

庐:

陋室;

④句意为:

又身兼辅助天子的重任。

相:

辅佐;

(2)阅读甲文,了解内容可知,诸葛亮告诫儿子的中心内容是:

要立德、修身;乙文周公告诫儿子伯禽的中心内容是:

不要因为受封于鲁国就怠慢轻视人才。

(3)①重点词有:

博闻强记,见闻广博,记忆力强。

浅,浅陋。

句意为:

见识广博,并用浅陋来保有它的人,必定智慧。

②重点词有:

夫,句首发语词,不翻译;才,才能。

句意为:

要学得真知必须使身心在宁静中研究探讨,人们的才能是从不断的学习中积累起来的。

(4)甲文中有两句话常被人们用做“志当存高远”的座右铭,这两句话是:

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

故答案为:

⑴见闻广博,记忆力强;增长;陋室;辅佐;

⑵不要因为受封于鲁国就怠慢、轻视人才;要立德、修身;

⑶①这六点都是谦虚谨慎的美德。

②(如果)年纪随同时光而疾速逝去,意志随同岁月而消失,最终就会像枯枝落叶般一天天衰老下去。

这样的人大多对社会没有任何贡献,只有悲伤地困守在自己的穷家破舍里,又怎么来得及!

⑷非淡泊无以明志;非宁静无以致远;

【点评】⑴作答本题,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。

学生一要注重平时的积累,结合所学课文语境积累常用的实词的意思和所运用的具体语境以及所属词性或语法功能;二要关注所做试题选文的语境,以及所给比较选项的语境,在具体语境下理解比较,即可得出答案;

⑵本题考查学生对文言文内容的理解与分析的能力。

解答此题的关键是在理解课文内容的基础上来分析即可;

⑶本题考查重点句子的翻译,做该题时,要忠于原文、不遗漏、不随意增减内容,译文要顺畅。

注意重点字词以及常见句式的翻译,以直译为主,意译为辅;

⑷本题考查学生对文言文内容的理解与分析的能力。

答题时需要通晓全文大意即可。

2.阅读下面两段文言文,完成下面小题。

【甲】

一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。

途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。

一狼得骨止,一狼仍从。

复投之,后狼止而前狼又至。

骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。

顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。

屠乃奔倚其下,弛担持刀,狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。

久之,目似瞑,意暇甚。

屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。

方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。

身已半入,止露尻尾。

屠自后断其股,亦毙之。

乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?

止增笑耳。

(选自蒲松龄《狼·其二》)

【乙】

一屠暮行,为狼所逼。

道傍有夜耕者所遗行室①,奔入伏焉。

狼自苫②中探爪入。

屠急捉之,令不可去,顾③无计可以死之。

惟有小刀不盈④寸,遂割破狼爪下皮,以吹豕⑤之法吹之。

极力吹移时⑥,觉狼不甚动,方缚以带。

出视,则狼胀如牛,股直不能屈,口张不得合。

遂负之以归。

非屠,乌⑦能作此谋也!

(选自蒲松龄《狼·其三》)

【注】①行室:

指农民在田中所搭的草棚。

②苫:

用草编的席子。

③顾:

但是。

④盈:

满。

⑤豕:

猪。

⑥移时:

过了一段时间。

⑦乌:

哪里,怎么。

(1)解释下列句子中的划线词。

①两狼之并驱如故________

②顾野有麦场________

③股直不能屈________

④遂负之以归________

(2)下列各组句子中,划线词的意义和用法相同的一项是( )

A. 屠乃奔倚其下 太丘舍去,去后乃至

B. 其一犬坐于前 终日在地上行止,奈何忧其坏

C. 屠暴起,以刀劈狼首 以吹豕之法吹之

D. 一屠暮行,为狼所逼 为人谋而不忠乎

(3)用现代汉语翻译下面语句。

①禽兽之变诈几何哉?

止增笑耳。

②屠急捉之,令不可去,顾无计可以死之。

(4)【甲】、【乙】两文都体现了屠户的机智,请结合两篇文章内容简要分析。

【答案】

(1)一起;看,视;大腿;背

(2)C

(3)①禽兽的欺骗手段能有多少呢?

只是增加笑料罢了。

②屠户急忙捉住狼爪,不让它离开,但是没有办法可以杀死它。

(4)甲文屠户的机智主要体现在:

发现狼紧随,先用骨头稳住狼,采用“缓兵之计”为自己赢得时间;看到野外有柴草堆,便迅速占据有利地形,拿起刀准备战斗;当狼其一装睡、其一借故离开时迅速识破了狼诱敌包抄然后夹击的花招,抓住有利时机,先后杀了两只狼。

乙文中的屠户,躲在草棚里看到狼把爪子伸进来,就迅速死死抓住狼爪,急中生智,用小刀割破爪子下面的狼皮,运用吹猪的方法往里吹气,把狼吹得浑身膨胀,巧妙地杀了狼。

【解析】【分析】

(1)此题都是古今异义词,如“股”:

大腿。

所以千万不要以今释古。

理解好上下文内容是作答的关键。

(2)C句子中划线词的意义和用法相同。

都是“用”之意。

A前者“于是”,后者“才”。

B前者“其中”,后者代“地”。

D前者“被”,后者“替、给”。

(3)本题注意下列字词的翻译,如“变诈”:

欺骗手段。

“几何”:

多少。

“止”:

只是。

“耳”:

罢了。

“去”:

离开。

“顾”:

却,但是。

“死”:

杀死。

(4)甲文屠户的机智主要体现在先采用“缓兵之计”为自己赢得时间,迅速占据有利地形,抓住有利时机,快速出手杀了两只狼。

而乙文中的屠户,躲在草棚里死死抓住狼爪,用小刀割破爪子下面的狼皮,运用吹猪的方法巧妙地杀了狼。

故答案为:

(1)一起;看,视;大腿;背

(2)C;

(3)①禽兽的欺骗手段能有多少呢?

只是增加笑料罢了。

②屠户急忙捉住狼爪,不让它离开,但是没有办法可以杀死它。

(4)【甲】【乙】两文都体现了屠户的机智,请结合两篇文章内容简要分析。

【点评】

(1)本题考查对文言实词的理解能力。

先想想划线字在现代汉语里是什么意思,再分析是否有古今异义、一词多义、词类活用现象,在理解句子的基础上,可以提取出文言实词的语境义。

(2)本题考查对文言虚词的理解能力。

对于材料中的虚词,要结合上下文语境去推敲;对于常用的文言文虚词,特别是教材中的典型句子要重视积累。

(3)此题考查文言文翻译的能力。

做翻译题时,一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,遵循“信、达、雅”的三字原则,运用“留、删、替、补、调”的五字方法进行翻译。

(4)本题考查对比阅读能力。

比较阅读就是指把内容或形式相近的或相对的两篇文章或一组文章放在一起,对比着进行阅读。

在阅读过程中将其有关内容不断进行比较、对照和鉴别,这样既可以开阔眼界,活跃思想,使认识更加充分、深刻,又可以看到差别,把握特点,提高鉴赏力。

【附参考译文】

【甲】一个屠夫傍晚回家,担子里面的肉已经卖完,只有剩下的骨头。

路上遇见两只狼,紧跟着走了很远。

屠夫害怕了,把骨头扔给狼。

一只狼得到骨头停下了。

另一只狼仍然跟着他。

屠夫又把骨头扔给狼,后面得到骨头的狼停下了,可是前面得到骨头的狼又赶到了。

骨头已经扔完了。

但是两只狼像原来一样一起追赶屠夫。

屠夫非常困窘急迫,恐怕前后一起受到狼的攻击。

屠夫看见田野里有一个打麦场,打麦场的主人把柴草堆积在打麦场里,覆盖成小山(似的)。

屠夫于是跑过去靠在柴草堆的下面,放下担子拿起屠刀。

两只狼不敢上前,瞪着眼睛朝着屠夫。

一会儿,一只狼径直走开了,另一只狼像狗似的蹲坐在屠夫的前面。

时间长了,那只狼的眼睛好像闭上了,神情悠闲得很。

屠夫突然跳起,用刀砍狼的脑袋,又连砍几刀把狼杀死。

屠夫刚想要走,转身看见柴草堆的后面,另一只狼正在柴草堆里打洞,打算要钻洞进去,来攻击屠夫的后面。

身子已经钻进去了一半,只露出屁股和尾巴。

屠夫从狼的后面砍断了狼的大腿,也把狼杀死了。

屠夫这才明白前面的那只狼假装睡觉,原来是用这种方式来诱惑敌方。

狼也太狡猾了,可是一会儿两只狼都被杀死了,禽兽的欺骗手段能有多少呢?

只给人们增加笑料罢了。

【乙】有一个屠夫,晚间走在路上,被狼紧紧地追赶着。

路旁有个农民留下的地窝棚,他就跑进去藏在里面。

恶狼从苫房的草帘中伸进一只爪子。

屠夫急忙抓住它,不让它抽出去。

但是没有办法可以杀死它。

只有一把不到一寸长的小刀子,就用它割破爪子下面的狼皮,用吹猪的方法往里吹气。

极力吹了一会儿,觉得狼不怎么动弹了,才用带子扎上了吹气口。

出去一看,只见狼浑身膨胀,活像一头牛。

四条腿直挺挺地不能回弯儿,张着大嘴无法闭上,就把它背回去了。

不是屠夫,谁有这个办法呢?

3.阅读下面的文言文,完成下列小题。

钟毓、钟会①少有令誉,年十三,魏文帝闻之,语其父钟繇(yáo)②曰:

“可令二子来!

”于是敕见。

毓面有汗,帝曰:

“卿面何以汗?

”毓对曰:

“A 。

”复问会:

“卿何以不汗?

”对曰:

“B 。

”

【注】①钟毓:

魏国车骑将军。

钟会:

魏国大将军,后平蜀。

②钟繇:

三国时魏国相国。

(1)“钟毓、钟会少有令誉”中“令”解释,与下列哪一个选项的加下划线词意思是相同的( )

A. 可令二子来

B. 魏文侯时,西门豹为邺令

C. 三令五申

D. 巧言令色

(2)用现代汉语写出下面句子的意思。

复问会曰:

“卿何以不汗?

”

(3)①根据语境,将(甲)“战战栗栗,汗不敢出”与(乙)“战战惶惶,汗出如浆”两句的序号分别填入文中A、B两处。

②结合文章内容说说两兄弟中你更欣赏谁,为什么?

(4)本文选自《世说新语》,你猜测本文应编入《世说新语》中的哪一类?

( )

A. 德行 B. 言语 C. 方正 D. 雅量

【答案】

(1)D

(2)(魏文帝)又问钟会说:

“你为什么不出汗?

”

(3)①A【乙】 B【甲】

②【示例1】我更喜欢钟毓。

他见到魏文帝“战战惶惶,汗出如浆”,这是紧张的表现,但也是人之常情,他能如实地说明自己流汗的原因,这是老实、守规矩的表现。

而钟会回答魏文帝的话明显是找说辞,抖机灵,明显是刻意讨巧、耍滑头。

【示例2】我更喜欢钟会。

他见到魏文帝却并不慌张,在魏文帝问话时能灵活应答,既解释了自己不出汗的原因,又体现了魏文帝的威严,及自己对他的敬重,相当机智。

而相比之下钟毓的流汗的表现则显得过于胆小与紧张,老实有余,灵活不足。

(4)B

【解析】【分析】

(1)作答本题时,首先要把握“令”的基本用法,然后结合语境来分析。

例句和D项中的“令”,意思都是“美好”;A项中的“令”,意为“让,使”;B项中的“令”,意为“县令”;C项中的“令”,意为“命令”。

故选D。

(2)此句中的得分点有:

复,又;卿,你;何以,为什么;汗,出汗。

(3)①理解句意,结合上下文回答。

“卿面何以汗?

”是问出汗的原因,故A处应填“战战惶惶,汗出如浆”;“卿何以不汗?

”是问不出汗的原因,故应填“战战栗栗,汗不敢出”。

②本题要结合二人的性格特点回答。

先根据对两人的语言描写分析其性格。

两人各有优缺点,要辩证地分析。

“战战惶惶,汗出如浆”表现出钟毓的老实、守规矩,因为他能如实表达自己出汗的原因。

但是他的紧张体现出他的胆小、过于拘谨、不够灵活;“战战栗栗,汗不敢出”表现出钟会头脑灵活、机智,在解释自己不出汗的原因的同时,还维护了魏文帝的威严。

但是也体现出其过于讨巧、耍滑头、抖机灵的性格。

对比两人的优缺点,选取一人作答。

(4)本文以塑造人物性格为主,而人物的性格特点是通过人物的语言表现出来的。

而且也并没有表现出德行、方正、雅量的意旨。

故选B。

故答案为:

⑴D;

⑵(魏文帝)又问钟会说:

“你为什么不出汗?

”;

⑶①A【乙】 B【甲】

②【示例1】我更喜欢钟毓。

他见到魏文帝“战战惶惶,汗出如浆”,这是紧张的表现,但也是人之常情,他能如实地说明自己流汗的原因,这是老实、守规矩的表现。

而钟会回答魏文帝的话明显是找说辞,抖机灵,明显是刻意讨巧、耍滑头。

【示例2】我更喜欢钟会。

他见到魏文帝却并不慌张,在魏文帝问话时能灵活应答,既解释了自己不出汗的原因,又体现了魏文帝的威严,及自己对他的敬重,相当机智。

而相比之下钟毓的流汗的表现则显得过于胆小与紧张,老实有余,灵活不足。

⑷B。

【点评】⑴本题考查辨析一词多义,文言词语的用法和含义是中考的常考题,一词多义现象在文言文中相当常见,有些词所包含的意义不只一个,在不同的语言环境中表示不同的意思;

⑵本题考查翻译语句的能力,答题时应注意,翻译一直译为主,意译为辅,直译落实重点字词,不能遗漏,句意要通顺们还要注意通假字、古今异义、词类活用、一词多义等特殊用法的词语;

⑶解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,找出相关的语句即可。

答题时应注意,准确把握文章大意,然后锁定目标句。

既可作答。

⑷解答本题首先要明白本文刻画人物使用的描写方法,根据描写方法即可做出选择。

【参考译文】

钟毓、钟会在少年时期就有美好的声誉。

十三岁时,魏文帝曹丕听说这两个孩子的聪慧名声,就对他们的父亲钟繇说:

“可以叫这两个孩子来见我。

”于是奉旨进见。

钟毓脸上冒有汗水,魏文帝问:

“你脸上为什么出汗呢?

”钟毓回答:

“由于恐惧慌张、害怕得发抖,所以汗水像水浆一样流出。

”文帝又问钟会:

“你脸上为什么不出汗?

”钟会回答:

“由于恐惧战栗,害怕得发抖,所以汗水也不敢冒出。

”

4.阅读下面的文言文,完成下列小题。

杞人忧天

《列子》

杞国有人忧天地崩坠身亡所寄废寝食者。

又有忧彼之所忧者,因往晓之,曰:

“天,积气耳,亡处亡气。

若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?

”

其人曰:

“天果积气,日月星宿,不当坠邪?

”

晓之者曰:

“日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。

”

其人曰:

“奈地坏何?

”

晚之者曰:

“地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。

若赚步跳蹈?

终日在地上行止,奈何忧其坏?

”

其人会然大喜,晓之者亦舍然大喜。

(1)用“/”给下面句子断句(限断二处)。

杞国有人忧天地崩坠身亡所寄废寝食者。

(2)用现代汉语写出下列句子的意思。

其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。

(3)在括号里补充说话者的神态、语气,并说说自己补充的理由。

又有忧彼之所忧者,因往晓之,①( )曰:

“天,积气耳,亡处亡气。

若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?

”

其人②( ):

“天果积气,日月星宿,不当坠邪?

”

(4)联系自己的生活体验,谈说读完这则寓言后明白的道理。

【答案】

(1)杞国有人忧天地崩坠/身亡所寄/废寝食者。

(2)那人释然而非常开心,开导他的人也释然而开心。

(3)①有成竹;②半信半疑;

理由:

开导的人坚信自己的观点,“天”是由“气”构成的,处处都有“气”,完全不用担心天塌下来,他希望杞国人也可以停止忧虑。

杞国人接受了解释,但是还是根据自己的认知提出疑惑为什么日月星宿在气中能够不坠落?

依旧认为天会塌下来。

(4)寓言告诉我们不要为毫无根据的事情忧虑担心,完全是庸人自扰。

在生活中我们常常会忧虑一些不必要的事情,比如考试前后的自我否定心理,认为自己不可以,没能力进而产生无端焦虑的消极心理。

实际上我们无需胡思乱想,要相信“船到桥头自然直”,没有砍是跨不过的;即使处境艰难,也要保持积极豁达的心态,相信前路的“柳暗花明”。

【解析】【分析】

(1)此题较容易,根据文意即可推断出正确答案:

杞国有人忧天地崩坠/身亡所寄/废寝食者。

译为:

杞国有个人担心天会塌、地会陷,自己无处存身,(便)食不下咽,寝不安席。

此题要注意把几个相关的意思划开。

(2)本题注意下列字词的翻译,如“舍然”:

释然,放心的样子。

“晓”:

开导。

(3)准确理解词意、句意、段意的基础上,梳理各句之间的内在联系,依据题干要求填写适当的词语。

如“天,积气耳,亡处亡气。

若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?

”这是“晓之者”之语,是有根有据信心满满地讲道理,所以第一空应填“胸有成竹”。

而“天果积气,日月星宿,不当坠邪?

”是杞人对这种说法的怀疑之语,所以第二个空应填“半信半疑”。

(4)要答好此题,首先要整篇阅读文言文,充分把握内容,然后归纳出原文的中心,看看原文到底要表明一个什么主要观点。

然后由这个观点生发出去,再联系自己的生活实际或社会实践,确定一个论点后进行论述。

如告诉人们生活中不要为不必要的烦恼扰乱情绪,生活在胡思乱想之中。

要学会放开,豁达开朗地对待生活的一切。

“世上本无事,庸人白扰之。

”现代社会是一个竞争激烈的社会,是否具有良好的心态和健康的心理状况对于一个人的发展是极其重要的。

我们平时要注意分析事物之问的联系,防止主观片面性和盲目性。

对于一些确实无法认知和解决的问题,我们也不要陷入无休止的忧愁之中而无力自拔。

人生乐在豁达。

故答案为:

⑴杞国有人忧天地崩坠/身亡所寄/废寝食者;

⑵那人释然而非常开心,开导他的人也释然而开心;

⑶①有成竹;②半信半疑;

理由:

开导的人坚信自己的观点,“天”是由“气”构成的,处处都有“气”,完全不用担心天塌下来,他希望杞国人也可以停止忧虑。

杞国人接受了解释,但是还是根据自己的认知提出疑惑为什么日月星宿在气中能够不坠落?

依旧认为天会塌下来

⑷寓言告诉我们不要为毫无根据的事情忧虑担心,完全是庸人自扰。

在生活中我们常常会忧虑一些不必要的事情,比如考试前后的自我否定心理,认为自己不可以,没能力进而产生无端焦虑的消极心理。

实际上我们无需胡思乱想,要相信“船到桥头自然直”,没有砍是跨不过的;即使处境艰难,也要保持积极豁达的心态,相信前路的“柳暗花明”。

【点评】⑴本题考查句子的断句能力。

本题考查断句。

首先要理解句子的意思,然后弄清句子的成分,不要把句子割裂开;

⑵解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。

并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

⑶解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,找出相关的语句根据语境在进行合理的想象,即可作答。

⑷解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句结和生活体验解答即可。

【参考译文】

古代杞国有个人担心天会塌、地会陷,自己无处存身,(便)食不下咽,寝不安席。

另外又有个人为这个杞国人的忧愁而忧愁,就去开导他,说:

“天不过是积聚的气体罢了,没有哪个地方没有空气的。

你一举一动,一呼一吸,整天都在天空里活动,怎么还担心天会塌下来呢?

”

那人说:

“天是气体,那日、月、星、辰不就会掉下来吗?

”

开导他的人说:

“日、月、星、辰也是空气中发光的东西,即使掉下来,也不会伤害什么。

”

那人又说:

“如果地陷下去怎么办?

”

开导他的人说:

“地不过是堆积的土块罢了,填满了四处,没有什么地方是没有土块的,你行走跳跃,整天都在地上活动,怎么还担心地会陷下去呢?

”

(经过这个人一解释)那个杞国人才放下心来,很高兴;开导他的人也放了心,很高兴。

5.阅读下面选文,完成后面小题

[甲]陈太丘与友期行,期日中。

过中不至,太丘含去,去后乃至元方时年七岁,门外戏。

客问无方:

“尊君在不?

”答曰:

“待君久不至,已去。

"友人便怒目:

“非人战!

与人期行,相委而去。

”元方曰:

“君与家君期日中。

日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。

"友人惭,下车引之,元方入门不顾。

(选自南朝 宋.刘义庆《世说新语﹒方正》)

[乙]管宁、华歆共园中锄菜。

见地有片金,管挥锄与瓦石不异,华捉而掷去之。

又尝同席读书,有乘轩冕过门者,宁读书如故,歆废书出观,宁割席分坐,曰:

“子非吾友也。

”

(选自南朝,宋.刘义庆《世说新语﹒德行》)

【注释】①管宁、华歆:

汉末魏初时名士。

②捉:

检,拾。

③尝:

曾经,④轩冤:

古时大夫以上官员的车乘和冕服,后借指官位爵禄。

(1)解释下列句子中加下划线的字词。

①尊君在不________

②元方入门不顾________

③华捉而掷去之________

④宁读书如故________

(2)用现代汉语翻译下列句子。

①太丘舍去,去后乃至。

②宁割席分坐,曰:

“子非吾友也。

”

(3)结合[甲][乙]两文,说说我们应当树立怎样的交友之道?

【答案】

(1)同“否”;回头看;代词,代指金子;原来从前

(2)①陈太丘(便)丢下(他)而离开了,(太丘)离开后(友人)才到。

②管宁把席子开,与华散分席而坐,说:

“你(已经)不是我的友了。

”

(3)①以礼相待②志同道合③诚信交友(或真诚交友)。

【解析】【分析】

(1)结合具体语境,弄清句子的意思来辨析推断,揣摩其意思。

“不”:

通假字词,同“否”。

“顾”:

古今异词,回头看。

(2)本题重点实词必须翻译到位。

句中的“舍:

放弃。

去:

离开。

乃:

才。

子:

指你。

”几个词是赋分点。

(3)《陈太丘与友期》记述了陈元方与来客对话时的场景,告诫人们办事要讲诚信,为人要方正。

《管宁割席》,出自《世说新语·德行》,本篇通过管宁、华歆二人