统编高考语文诗歌鉴赏专题练习及答案优选.docx

《统编高考语文诗歌鉴赏专题练习及答案优选.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《统编高考语文诗歌鉴赏专题练习及答案优选.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

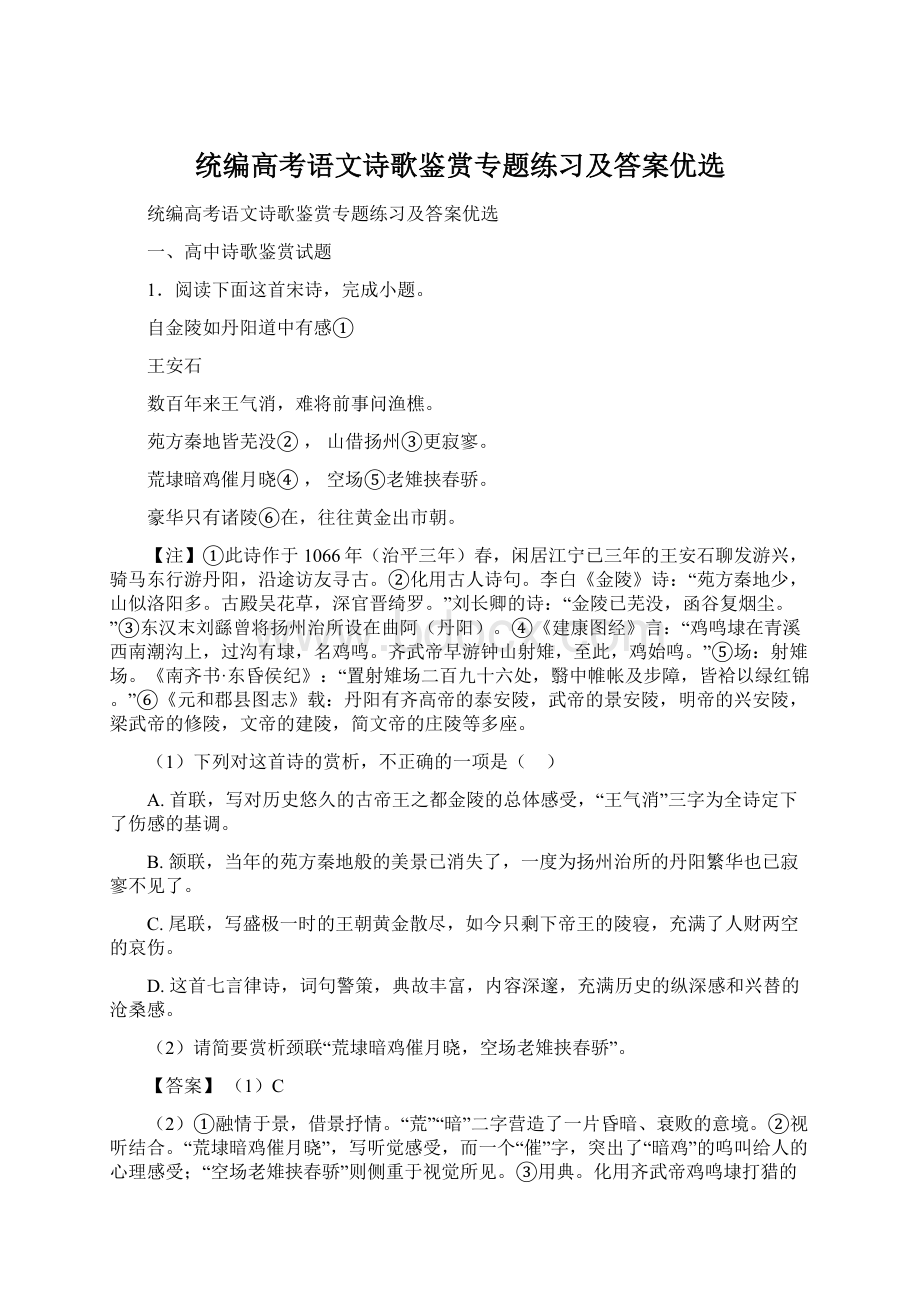

统编高考语文诗歌鉴赏专题练习及答案优选

统编高考语文诗歌鉴赏专题练习及答案优选

一、高中诗歌鉴赏试题

1.阅读下面这首宋诗,完成小题。

自金陵如丹阳道中有感①

王安石

数百年来王气消,难将前事问渔樵。

苑方秦地皆芜没②,山借扬州③更寂寥。

荒埭暗鸡催月晓④,空场⑤老雉挟春骄。

豪华只有诸陵⑥在,往往黄金出市朝。

【注】①此诗作于1066年(治平三年)春,闲居江宁已三年的王安石聊发游兴,骑马东行游丹阳,沿途访友寻古。

②化用古人诗句。

李白《金陵》诗:

“苑方秦地少,山似洛阳多。

古殿吴花草,深官晋绮罗。

”刘长卿的诗:

“金陵已芜没,函谷复烟尘。

”③东汉末刘繇曾将扬州治所设在曲阿(丹阳)。

④《建康图经》言:

“鸡鸣埭在青溪西南潮沟上,过沟有埭,名鸡鸣。

齐武帝早游钟山射雉,至此,鸡始鸣。

”⑤场:

射雉场。

《南齐书·东昏侯纪》:

“置射雉场二百九十六处,翳中帷帐及步障,皆袷以绿红锦。

”⑥《元和郡县图志》载:

丹阳有齐高帝的泰安陵,武帝的景安陵,明帝的兴安陵,梁武帝的修陵,文帝的建陵,简文帝的庄陵等多座。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A. 首联,写对历史悠久的古帝王之都金陵的总体感受,“王气消”三字为全诗定下了伤感的基调。

B. 颔联,当年的苑方秦地般的美景已消失了,一度为扬州治所的丹阳繁华也已寂寥不见了。

C. 尾联,写盛极一时的王朝黄金散尽,如今只剩下帝王的陵寝,充满了人财两空的哀伤。

D. 这首七言律诗,词句警策,典故丰富,内容深邃,充满历史的纵深感和兴替的沧桑感。

(2)请简要赏析颈联“荒埭暗鸡催月晓,空场老雉挟春骄”。

【答案】

(1)C

(2)①融情于景,借景抒情。

“荒”“暗”二字营造了一片昏暗、衰败的意境。

②视听结合。

“荒埭暗鸡催月晓”,写听觉感受,而一个“催”字,突出了“暗鸡”的呜叫给人的心理感受;“空场老雉挟春骄”则侧重于视觉所见。

③用典。

化用齐武帝鸡鸣埭打猎的事,这里借齐朝帝王荒于畋猎,终至亡国的故事,批评了历史上许多皇帝耽子犬马声色,不理朝政导致国势衰落之事实。

从一个角度总结了历史兴亡的原因。

【解析】【分析】⑴"昔日的黄金散尽,充满了人财两空的哀伤错,正确的理解应是"这些陵墓常有人盗掘, 常有金玉见于市朝”。

⑵此题考查鉴赏诗歌句子的能力。

“苑方秦地皆芜没,山借扬州更寂寥”使用融情于景,借景抒情;视听结合;用典手法,结合诗句分析,比如“荒”“暗”二字营造了一片昏暗、衰败的意境。

。

故答案为:

⑴C;

⑵①融情于景,借景抒情。

“荒”“暗”二字营造了一片昏暗、衰败的意境。

②视听结合。

“荒埭暗鸡催月晓”,写听觉感受,而一个“催”字,突出了“暗鸡”的呜叫给人的心理感受;“空场老雉挟春骄”则侧重于视觉所见。

③用典。

化用齐武帝鸡鸣埭打猎的事,这里借齐朝帝王荒于畋猎,终至亡国的故事,批评了历史上许多皇帝耽子犬马声色,不理朝政导致国势衰落之事实。

从一个角度总结了历史兴亡的原因。

【点评】⑴此题考查学生对诗歌理解鉴赏能力。

这是一道综合考核诗歌的形象、语言、表达技巧和思想情感的题目,每个选项一个考点,几乎涵盖诗歌的所有内容,注意结合全诗进行分析,主要的错误是意象的含义不对,手法不准确,手法的解说和艺术效果的分析不对,语言方面主要是风格不正确,内容一般为曲解诗意,答题时注意仔细辨析。

⑵此题考查鉴赏诗歌句子的能力。

炼句是诗歌鉴赏的高频考点,所炼之句往往是在该诗中最富有表现力的句子。

答题时,先要释句,然后指明手法,最后分析表达效果;分析表达效果时要将句子放回到诗中,体会其表情达意上的妙处。

2.阅读下面这首词,完成下列小题。

辋川别业①

王维

不到东山②向一年,归来才及种春田。

雨中草色绿堪柒,水上桃花红欲然。

优娄比丘经论学,伛偻丈人乡里贤。

披衣倒屣且相见,相欢语笑衡门前。

【注释】①辋川别业:

王维在辋川山谷中园林旧址上营建的山庄,既富有自然之趣,又有诗情画意,以供其母参禅礼佛及诗人自身隐居。

别业:

别墅。

②东山:

指辋川别业所在的蓝田山。

(1)下列对这首诗的赏析不正确的一项是( )

A. 首联写诗人离开辋川已近一年,归时正遇春耕农忙,细数时间点明时节,流露出归来的急切与喜悦。

B. 颔联写出辋川沿途所见,用语秀而不媚,于清新中别出生趣,合乎王维诗作“诗中有画”的特色。

C. 颈联道出邻里多为善谈经论的僧人和年迈的乡贤,也暗含山庄的主要用途及诗人参禅悟理的宗教倾向。

D. 尾联描写诗人披衣倒屣与乡邻相见,开怀畅谈的情景,以虚写的手法表现了乡里间淳朴亲密的人际关系。

(2)宋人胡仔《苕溪渔隐从话》有“诗以一字为工,自然颖异不凡,如灵丹一粒,点石成金也”的论断。

本诗颔联中有两字亦有“点石成金”的效果,请指出并加以分析。

【答案】

(1)D

(2)“染”与“然”,青草绿得好似可以用作染料,桃花红得几乎要燃烧起来;以动写静,赋予画面动态的美感,以夸张的笔法写出颜色的艳丽;描绘出一幅绚丽的雨中郊野春景图。

【解析】【分析】

(1)D项,“诗人披衣倒屣与乡邻相见”错,是“乡邻披衣倒屣与诗人相见”。

诗句此处用典,披衣:

将衣服披在身上而臂不入袖。

三国魏曹丕《杂诗》之一:

“展转不能寐,披衣起彷徨。

”倒屣(xǐ):

急于出迎,把鞋倒穿。

《三国志•魏志•王粲传》:

“献帝西迁,粲徙长安,左中郎将蔡邕见而奇之。

时邕才学显著,贵重朝廷,常车骑填巷,宾客盈坐。

闻粲在门,倒屣迎之。

”后因以形容热情迎客。

(2)此题是“染”与“然”,从内容看,写出青草绿得好似可以用作染料,桃花红得几乎要燃烧起来;从手法看,以动写静,赋予画面动态的美感,以夸张的笔法写出颜色的艳丽;从意境创设的角度看,描绘出一幅绚丽的雨中郊野春景图。

故答案为:

⑴D;

⑵“染”与“然”,青草绿得好似可以用作染料,桃花红得几乎要燃烧起来;以动写静,赋予画面动态的美感,以夸张的笔法写出颜色的艳丽;描绘出一幅绚丽的雨中郊野春景图。

【点评】

(1)此题综合考查把握诗歌内容的能力。

解答此类题,要在整体感知与把握诗歌内容大意的基础上,对诗歌的主题思想、意象及意境、表现手法、语言以及作者的情感等方面加以综合考虑。

(2)此题考查鉴赏诗歌语言的能力。

炼字是诗歌鉴赏的高频考点,所炼之字往往是在该诗句中最富有表现力的词语,比如动词、形容词、数词、修饰词语、表示声音和颜色的词语等。

答题时,先要解词释句,然后指明手法,最后分析表达效果;分析表达效果时要将词语放回到诗句中,体会其表情达意上的妙处。

翻译:

没到东山已经将近一年,归来正好赶上耕种春田。

细雨涤尘草色绿可染衣,水边桃花红艳如火将燃。

从事经论学的有道高僧,年老伛偻了的超逸乡贤。

披衣倒屣出来和我相见,开怀谈笑站在柴门之前。

颔联两句为传世名句,写的是辋川春天的景色。

将静态景物,写得具有强烈地动感,使本已很美的绿草、红花,被形容得更加碧绿,更加红艳。

这种色彩明艳的画面,反映了诗人“相欢语笑”的喜悦心情,意境优美,清新明快。

这两句以夸张的手法写秾丽的春景,与“桃花复含宿雨,柳绿更带朝烟”(王维《田园乐七首》)有异曲同工之妙。

3.阅读诗歌,回答问题。

送严士元

刘长卿①

春风倚棹阖闾城②,水国春寒阴复晴。

细雨湿衣看不见,闲花落地听无声。

日斜江上孤帆影,草绿湖南万里情。

君去若逢相识问,青袍③今已误儒生。

芙蓉楼送辛渐

王昌龄④

寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。

洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

【注】①刘长卿,中唐诗人,官至监察御史,屡次遭贬。

刘长卿与好友严士元在苏州相逢,短暂相聚后又送严去湖南。

②阖闾城,苏州城。

③青袍,贞观四年规定,八品九品官员的官服是青色的。

④王昌龄,盛唐诗人。

作此诗时诗人被贬为江宁臣。

(1)对刘长卿的《送严士元》一诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 首联“倚”字将春天拟人化,表现朋友相见的喜悦心情;“寒”字写出春寒料峭,也为诗人与朋友的相别营造氛围。

B. 颔联分别从视觉和听觉方面描写景物,“细”得看不见,“落地”听不到。

诗中景物之柔美,给人以惬意心情。

C. “日斜江上孤帆影”一句描写落日去帆的景象,暗含作者与友人盘桓到日暮仍恋恋不舍及相遇又别离的复杂情思。

D. “草绿湖南万里情”属于远景描写,既点出了朋友所去之地是遥远的湖南,又蕴含了朋友之间的依依惜别之情。

(2)试结合刘诗的尾联“君去若逢相识问,青袍今已误儒生”与王诗的“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶”,分析两首诗的主人公在个人经历和情感上的异同点。

【答案】

(1)D

(2)相同点:

都遭贬谪;都是与好友短暂相聚又将别离;都有依依不舍之情。

不同点:

①王诗借“冰心在玉壶”来隐喻自己的志行高洁,和虽遭贬谪却不改其高洁情操的决心。

同时也表现出诗人不肯屈从于恶势力的顽强斗争精神。

②刘诗用“青袍误儒生”这句牢骚话,直接抒发自己怀才不遇和怨天尤人的失意情感。

(在唐朝贞观年间,八九品的小官员的官服是青色的。

他认为自己满腹才华,当这一类小官员,是很失意的,简直是在耽误自己的前程。

)

【解析】【分析】

(1)D选项“‘草绿湖南万里情’属于远景描写”错误,应该是虚景,意中之景。

故选D。

(2)由注释“刘长卿,中唐诗人,官至监察御史,屡次遭贬。

刘长卿与好友严士元在苏州相逢,短暂相聚后又送严去湖南。

”和“王昌龄,盛唐诗人。

作此诗时诗人被贬为江宁臣。

”可知,两首诗的主人公都遭贬谪;都是与好友短暂相聚又将别离;都有依依不舍之情。

“君去若逢相识问,青袍今已误儒生”写了如果有相识之人问到我的境遇,请你转告他们,我命途多舛,已是被青袍所误的一介书生,抒发自己怀才不遇和怨天尤人的失意情感。

王诗的“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶”,诗人在这以晶莹透明的冰心玉壶自喻,正是基于他与洛阳诗友亲朋之间的真正了解和信任,这决不是洗刷谗名的表白,而是蔑视谤议的自誉。

因此诗人从清澈无瑕、澄空见底的玉壶中捧出一颗晶亮纯洁的冰心以告慰友人,这就比任何相思的言辞都更能表达他对洛阳亲友的深情。

故答案为:

⑴D;

⑵相同点:

都遭贬谪;都是与好友短暂相聚又将别离;都有依依不舍之情。

不同点:

①王诗借“冰心在玉壶”来隐喻自己的志行高洁,和虽遭贬谪却不改其高洁情操的决心。

同时也表现出诗人不肯屈从于恶势力的顽强斗争精神。

②刘诗用“青袍误儒生”这句牢骚话,直接抒发自己怀才不遇和怨天尤人的失意情感。

(在唐朝贞观年间,八九品的小官员的官服是青色的。

他认为自己满腹才华,当这一类小官员,是很失意的,简直是在耽误自己的前程。

)

【点评】

(1)本题属于综合考查题考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握的能力。

解答此题既要对诗歌进行整体的把握,又要对诗歌的局部进行恰当的分析。

在理解每一个选项时,要仔细分析选项中赏析的每一个重点,对诗歌的内容、情感、主题、意象、意境等进行分析概括。

(2)本题考查对诗句情感与手法的对比鉴赏能力。

解答时可先分别分析两首词(诗)的句子各运用了什么手法,表达了什么情感,然后进行对比,找出异同。

比较鉴赏这类题给出两首或几首诗词,要求学生比较阅读后,对其异同进行分析评价。

4.阅读下面这首宋词,完成各题。

木兰花慢·席上送张仲固帅兴元①

辛弃疾

汉中开汉业,问此地,是耶非?

想剑指三秦②,君王得意,一战东归。

追亡事③,今不见;但山川满目泪沾衣。

落日胡尘未断,西风塞马空肥。

一编书④是帝王师,小试去征西。

更草草离筵,匆匆去路,愁满旌旗。

君思我,回首处,正江涵秋影雁初飞。

安得车轮四角⑤,不堪带减腰围。

【注】①这首词是孝宗淳熙八年(1181)秋天,作者在江西安抚使任上,为原江西路转运判官张仲固奉调兴元知府设宴饯行,有感而作此词。

兴元,汉中。

②指刘邦占领关中事三秦,即雍、塞、翟三国地。

③追亡事:

韩信投奔刘邦之初不得重用,趁机逃跑,萧何知道韩信是难得的人才,将韩信追回,并在刘邦面前力荐,韩信遂得刘邦重用。

④一编书是帝王师:

张良闲步游下邳,有一老者给他一卷书说,读了这卷书可以辅佐君王。

⑤车轮四角:

车轮生出四角,意为使离人无法即刻离去。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A. 词的开篇两句,追忆了汉初三杰辅佐刘邦建立汉朝基业的历史往事,既写出了刘邦开创基业的雄豪意气,也表达了自己渴望光复故土,洗去金军侵略耻辱的一腔报国之志。

B. “一编书”,用张良佐汉的故事,写出张仲固可堪帝王之师;“小试”,有微讽之义,既讽刺宋朝不重用大才,又暗含词人勉励张仲固帅兴元只是牛刀小试,今后必能为国大用。

C. 本篇语言颇为精练,善于化用前人诗句,如“山川满目泪沾衣,富贵荣华能几时”原是唐代李峤的诗句,但词人却能一扫消极情绪,以之恰到好处地描写了热泪纵横的爱国情景。

D. 词的最后两句,以对方思念自己的方式来表达词人对友人别后相思的满腹离愁,这种抒情方式与“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”的诗句,有异曲同工之妙。

(2)本词的结构颇为紧凑,请结合全词作简要分析。

【答案】

(1)D

(2)①上阕先追忆刘邦以汉中为据,重用贤才,多谋善战,剑指关中,开创汉朝基业的雄豪意气;接着笔锋一转,以“追亡事,今不见”一句加以过渡;由历史的回顾转向眼下的现实,既感慨再也见不到汉初风云际会,君臣相得的盛况,又痛惜眼前山河分裂、神州陆沉的现状。

怀古与伤今浑然一体,抒发了词人炽烈的爱国之情。

②下阕先从张仲同即将帅兴元,词人心中对友人的依依不舍的沉恨离愁写起;接着以“回首处”二句加以过渡;想象离别之后友人望雁寄情的孤独和词人对友人的相思痛苦之情。

离别与相思融为一体,抒发了词人与友人之间的深厚感情。

【解析】【分析】

(1)D项,“以对方思念自己的方式抒发了词人对友人别后相思的满腹离愁”错。

“君思我,同首处,正江涵秋影雁初飞”一句,从对方思念自己着笔,写孤独的友人望雁寄情,寓情于景;“安得车轮四角,不堪带减腰围”一句,从白己思念友人出发,写留别苦情和别后相思。

故选D。

(2)上阙开篇点题,首句词人提到“汉中”,自然地联想到汉朝基业的建立。

他满怀报国之志,渴望光复故土。

接着“想剑指三秦”三句,词人追忆了汉初三杰辅佐刘邦建立汉朝基业的历史往事,写出了刘邦开创基业的雄豪意气,也表达了自己渴望光复故土,洗去金军侵略耻辱的一腔报国之志。

然后词人笔锋一转,由“追亡事,今不见”过渡,由历史的回顾转向眼下的现实,既感慨再也见不到汉初风云际会,君臣相得的盛况,又痛惜眼前山河分裂、神州陆沉的现状。

最后抒情:

“胡尘未断”和“塞马空肥”,既写出严重的民族危机,又抒发报国无路的悲愤。

怀古与伤今浑然一体,抒发了词人炽烈的爱国之情。

下阕先从张仲同即将帅兴元写起,表达词人心中对友人不舍的离愁。

“更草草离筵”三句,以“更”字领起,纵笔直抒沉恨离愁,充分揭示出别离时的愁苦心境。

接着以“回首处”二句加以过渡;想象离别之后友人望雁寄情的孤独和词人对友人的相思痛苦之情。

于是“安得车轮四角”,从对方思念自己着笔写留别苦情;“不堪带减腰围”,从自己思念友人出发写别后相思。

综上分析,本篇结构颇为紧凑,可以这样回答本题:

上片只有两层意思,其问以“今不见,但山川满目泪沾衣”过渡,既感慨再也见不到汉初风云际会,君臣相得的盛况,又痛惜眼前山河分裂、神州陆沉的现状。

这样,就使怀古与伤今浑然联成一体,可以全面地表达词人炽烈的爱国之情。

下片在结构安排上也有相似之处,即从张仲同写起,以“回首处”二句过渡,接写作者的愁怀。

故答案为:

⑴D;

⑵①上阕先追忆刘邦以汉中为据,重用贤才,多谋善战,剑指关中,开创汉朝基业的雄豪意气;接着笔锋一转,以“追亡事,今不见”一句加以过渡;由历史的回顾转向眼下的现实,既感慨再也见不到汉初风云际会,君臣相得的盛况,又痛惜眼前山河分裂、神州陆沉的现状。

怀古与伤今浑然一体,抒发了词人炽烈的爱国之情。

②下阕先从张仲同即将帅兴元,词人心中对友人的依依不舍的沉恨离愁写起;接着以“回首处”二句加以过渡;想象离别之后友人望雁寄情的孤独和词人对友人的相思痛苦之情。

离别与相思融为一体,抒发了词人与友人之间的深厚感情。

【点评】⑴此题考查对诗歌内容的理解鉴赏能力。

要注意在理解全诗意思的基础上,对诗歌的主题思想、意象及意境、表现手法、语言以及作者的情感等方面加以综合考虑。

逐个排除选项,筛选出符合题意的正确答案。

⑵此题考查鉴赏诗歌结构的能力。

此类题解答,第一步:

点明结构技巧的类型名称。

第二步:

结合诗句内容进行具体分析。

第三步:

从结构和内容两个角度分析其作用。

这首词上阕先追忆刘邦以汉中为据,重用贤才,多谋善战,剑指关中,开创汉朝基业的雄豪意气;接着笔锋一转,以“追亡事,今不见”一句加以过渡;由历史的回顾转向眼下的现实,既感慨再也见不到汉初风云际会,君臣相得的盛况,又痛惜眼前山河分裂、神州陆沉的现状。

下阕先从张仲同即将帅兴元,词人心中对友人的依依不舍的沉恨离愁写起;接着以“回首处”二句加以过渡;想象离别之后友人望雁寄情的孤独和词人对友人的相思痛苦之情。

离别与相思融为一体,抒发了词人与友人之间的深厚感情。

5.阅读下面这首宋诗,完成下列小题。

咏梅

(宋)王安石

颇怪梅花不肯开,岂知有意待春来。

灯前玉面披香出,雪后春容取胜回。

触拨清诗成走笔,淋鴻红袖趣传杯。

望尘俗眼那知此,只买夭桃艳杏栽。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A. 首联借对梅花迟迟不肯开放的不解,突显梅花“有意待春来”的志向。

B. 颔联用拟人手法写梅花的高洁幽香和不畏严寒傲雪独放的品格与神韵。

C. 颈联写梅花触发作者诗兴,笔走龙蛇,唤酒畅饮而弄湿了自己的衣袖。

D. 该首诗运用描写、议论、抒情等多种表达方式,借物言志,意味深远。

(2)诗中最后两句有何含意?

请简要分析。

【答案】

(1)C

(2)意为世俗之人满眼看到的只是艳丽的桃杏,却不识凌寒独放色香俱佳的梅花。

诗人把世俗之人对桃杏和梅花的态度作对比,讥讽世俗之人的浅薄与庸俗。

借梅花自喻,暗示自己的改革志向不被世人理解的复杂心情。

【解析】【分析】

(1)C项,“作者……唤酒畅饮而弄湿了自己的衣袖”不对。

“红袖”不是诗人自己的衣袖,而是指女子的衣袖。

意思是梅花绽放,让闺阁中的女子也趣味盎然地聚在一起传杯饮酒,以致于酒泼洒出来沾湿了衣袖。

故选C。

(2)“望尘俗眼那知此”,反面讥诮俗人眼光低俗,不解梅花,“只买夭桃艳杏栽”。

拿俗眼不“知此”而“颇怪”“只买”与梅花实际情形形成对比,突出梅花形象与气质;同时,不“知此”又暗中与“议论者”(“我”)形成对比,突出“我”之眼光与追求。

由此,我们看到了作者王安石的独特的眼光与不同凡俗的追求。

联系作者的政治追求与作为,我们不难由此诗感受到他的确是一位伟大的改革家,同时感受到诗人改革志向不被世人理解的无奈与落寞等复杂心理。

故答案为:

⑴C;

⑵意为世俗之人满眼看到的只是艳丽的桃杏,却不识凌寒独放色香俱佳的梅花。

诗人把世俗之人对桃杏和梅花的态度作对比,讥讽世俗之人的浅薄与庸俗。

借梅花自喻,暗示自己的改革志向不被世人理解的复杂心情。

【点评】⑴此题是综合考核诗歌鉴赏能力,做题时要注意全面理解诗歌。

诗歌鉴赏的技巧:

一是读题目,推测诗歌内容;二是读作者,了解作者生活的朝代和思想;三是读注释,了解诗歌的基本内容;四是抓关键词,推出诗歌的内容。

⑵本题考查的是诗歌内容的理解能力,注意题干要求。

做题时,先要全面理解诗歌内容,抓住关键词句弄清诗歌表达的中心主旨;其次根据题目找到重点词句,结合全诗组织答案。

6.阅读下面的诗歌,完成第下列小题。

广陵赠别

(唐)李白

玉瓶沽美酒,数里送君还。

系马垂杨下,衔杯大道间。

天边看渌水,海上见青山。

兴罢各分袂,何须醉别颜。

(1)本诗共有几个字押韵,正确的一项是()

A. 两个 B. 三个 C. 四个 D. 五个

(2)以下评价适合于本诗的一项是()

A. 含蓄委婉 B. 雄奇瑰丽 C. 高亢豪放 D. 明俊

(3)本诗是怎样抒写临别感情的?

请结合具体内容加以赏析。

【答案】

(1)C

(2)D

(3)本诗前两联写饮酒送别,“数里送君还”中的“数里”,写出别情的深厚。

第三联借景抒情,以壮阔的景色写出送别时的洒脱。

尾联直接抒情,表达不须因离别而醉酒,也体现了洒脱的情怀。

【解析】【分析】

(1)本题是一首律诗,一般是偶数句押韵,即二、四、六、八句的尾字,即“还”“间”“山”“颜”,这几个字都是an韵。

(2)这是一首赠别诗,但李白的这首诗一改赠别诗伤感忧郁的常见基调,惜别而不伤别,语言平易自然,意象开阔疏朗,情调昂扬乐观,显示出作者豪放洒脱、风调俊爽的豁达性格。

尤其是颈联“天边看渌水,海上见青山”,这是对美好前景的展望,因有了对前景的展望,故尾联中说“兴罢各分袂,何须醉别颜”,显得极为豁达。

A项,“含蓄委婉”不当,所谓“含蓄委婉”,不直言其事,故意把话说得含蓄、婉转一些。

这与尾联不合。

B项,“雄奇瑰丽”,所写风景雄伟壮观异常美丽,这与诗歌中的景物特点不合。

C项,“高亢豪放”,“高亢”指声调或情绪高昂、激动,这与诗歌中所表达的情感不合。

D项,“明快俊逸”,明白通畅,明亮明朗;洒脱优美超群拔俗。

这与诗歌所写之景“渌水”“青山”相合,故选D项。

(3)首联“玉瓶沽美酒,数里送君还”是写携酒送别。

开篇未写送别先说沽酒:

精美的玉瓶里盛着新买的香醇的美酒,送君数里,终于到达分别的地点。

以“数里”写出别情之深厚。

颔联“系马垂杨下,衔杯大道间”紧承上句,写作者与朋友在长满垂柳的大路边下马停留,临别再饮上几杯饯行的酒。

再次表达离别之情。

颈联“天边看渌水,海上见青山”是展望美好前景,以“渌水”“青山”“天边”“海上”等壮阔之景来抒写送别时的洒脱。

尾联“兴罢各分袂,何须醉别颜”直抒胸臆,畅饮美酒、畅谈友谊,但终究还是要离别。

作者好像在劝慰朋友:

既然等待你的将是丰富美好的旅程,那么就快点启程吧,我们不须作小儿女的离别时的伤情之态,甚至饯别的酒也不须喝醉。

表达离别时的洒脱之态。

故答案为:

⑴C;⑵D;

⑶本诗前两联写饮酒送别,“数里送君还”中的“数里”,写出别情的深厚。

第三联借景抒情,以壮阔的景色写出送别时的洒脱。

尾联直接抒情,表达不须因离别而醉酒,也体现了洒脱的情怀。

【点评】⑴本题考查学生分析诗歌韵脚的基本能力。

押韵,又作压韵,是指在韵文的创作中,在某些句子的最后一个字,都使用韵母相同或相近的字,使朗诵或咏唱时,产生铿锵和谐感。

这些使用了同一韵母字的地方,称为韵脚。

⑵本题考查题考查把握诗歌语言风格的能力。

这种题型不是要求揣摩个别字词运用的巧妙,而是要品味整首诗表现出来的语言风格。

⑶此题考查鉴赏诗歌表达技巧的能力。

鉴赏诗歌的表达技巧的答题模式:

第一步:

指出何种手法;第二步:

结合诗歌内容分析;第三步:

指出这种手法的表达效果。

7.阅读下面这一首诗歌,完成下面小题。

忆秦娥注

(唐)李白

箫声咽,秦娥梦断秦楼月。

秦楼月,年年柳色,㶚陵伤别。

乐游原上清秋节,咸阳古道音尘绝。

音尘绝,西风残照,汉家陵阙。

【注释】此词相传为李白所作。

(1)下列对本词的赏析,不正确的一项是( )

A. 开篇写呜咽的箫声惊醒夜梦人,为全词奠定了凄凉的情感基调。

B. 上片写闺情念远,由月色到柳色,由虚到实,道尽了离别之伤。

C. 下片写秋望伤时,咸阳古道、汉家陵阙勾连古今,抒兴废之悲。

D. 全词意境开阔,既有时序的跳跃,又有场景的转换,开阖有致。

(2)这首词的结尾两句“西风残照,汉家陵阙”有何妙处?

结合词句简要分析。

【答