高中地理第一单元区域地理环境与人类活动第二节自然环境和人类活动的区域差异习题鲁教版必修3.docx

《高中地理第一单元区域地理环境与人类活动第二节自然环境和人类活动的区域差异习题鲁教版必修3.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中地理第一单元区域地理环境与人类活动第二节自然环境和人类活动的区域差异习题鲁教版必修3.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高中地理第一单元区域地理环境与人类活动第二节自然环境和人类活动的区域差异习题鲁教版必修3

第二节 自然环境和人类活动的区域差异

1.区域差异的含义及形成原因。

2.日本和英国的区域差异;我国三大自然区的划分及其差异。

3.掌握比较区域差异的基本方法。

一、区域差异

1.区域差异的成因

由于不同区域所处的纬度位置和海陆位置不同,加上地形等自然要素的影响。

2.区域差异的表现

(1)自然环境:

各个区域在气候、地貌、水文、土壤、植被等方面出现差异。

(2)人类活动:

各个区域在经济、社会、文化等方面呈现差异。

二、区域差异比较——以日本和英国为例

1.自然环境的比较

(1)相似性:

都是岛国,面积相差不大;大部分地处北温带,气候比较温暖湿润。

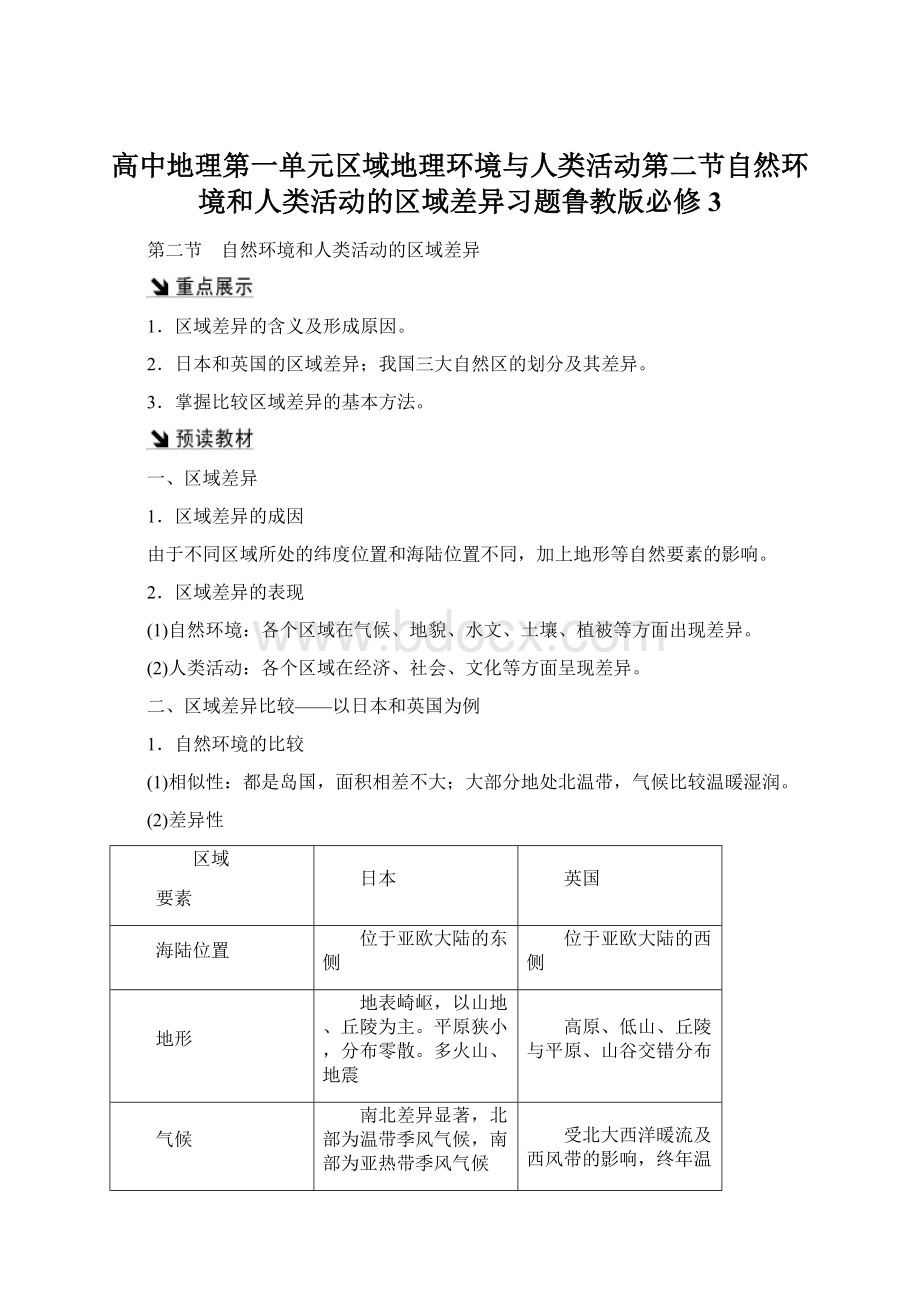

(2)差异性

区域

要素

日本

英国

海陆位置

位于亚欧大陆的东侧

位于亚欧大陆的西侧

地形

地表崎岖,以山地、丘陵为主。

平原狭小,分布零散。

多火山、地震

高原、低山、丘陵与平原、山谷交错分布

气候

南北差异显著,北部为温带季风气候,南部为亚热带季风气候

受北大西洋暖流及西风带的影响,终年温和多雨,是典型的温带海洋性气候

植被

森林覆盖率高,约占领土的2/3,植物种类多样

森林覆盖率占领土面积的1/9,以草地为主,植物种类比日本少

水文

河流短小湍急,多峡谷、瀑布,不利于航行,但水力资源丰富

河网较密,流量平稳,各河之间分水岭不高,大多有运河相通

矿产资源

贫乏

煤、铁、石油

2.经济发展的比较

(1)相似性:

都是发达的工业化国家,经济发展水平都比较高,经济发展过程中都充分发挥了岛国的优势,渔业资源丰富。

(2)差异性

区域

要素

日本

英国

经济发展特点

经济大国,工业化起步较晚

工业化最早的国家

工业及其布局

高新技术产业在世界上地位突出。

“临海型”布局

传统工业曾在世界上地位突出,有“世界工厂”之称。

“资源型”布局为主

农业

以种植业为主

以畜牧业为主

人口与城市

人口稠密、城市众多,主要分布在太平洋沿岸地带

人口密集,城市化水平高。

曾向海外大量移民

三、我国的区域差异

1.划分依据及成因

(1)划分依据:

地形、气候两大要素。

(2)成因

①地势:

西高东低,呈三级阶梯状分布。

2.具体划分(如下图)

(1)三大自然区名称:

a东部季风区,b西北干旱半干旱区,c青藏高寒区。

(2)界线

①a与b界线Ⅰ大致与400毫米年等降水量线吻合。

②a与c界线Ⅱ大致与横断山脉吻合。

③b与c界线Ⅲ大致与昆仑山-阿尔金山-祁连山一线吻合。

知识点一

区域差异的比较

[问题探究]

1.对比教材P10图1-2-3,图1-2-4,分析下面问题。

探究1 日本和英国气候差异的表现和原因是什么?

提示:

日本位于亚欧大陆东侧、太平洋西岸,由于海陆热力性质差异,形成明显的季风气候。

其北部属温带季风气候,夏季暖热多雨,冬季寒冷少雨;南部属亚热带季风气候,夏季炎热多雨,冬季温和少雨。

英国位于亚欧大陆西侧,终年受来自大西洋的西风带影响,并受北大西洋暖流的影响,形成了终年温和多雨的温带海洋性气候。

探究2 在农业生产上,为什么日本以种植业为主,而英国以畜牧业为主?

提示:

日本属季风气候,夏季高温多雨、雨热同期,适合水稻等粮食作物的生长,农业以种植业为主;英国属热温带海洋性气候,全年温和,降水均匀,不利于粮食作物的生长,而有利于多汁牧草的生长,有利于畜牧业的发展,因而畜牧业发达,在农业中占主体。

2.对比教材P12,图1-2-5,图1-2-6,图1-2-7,图1-2-8,分析下面问题.

探究3 日本和英国的资源差异表现的是什么?

提示:

日本除了水能资源和森林资源较丰富以外,其他资源贫乏,经济发展所需原料、燃料大部分靠进口,因此,工业和城市集中分布在太平洋沿岸,表现出明显的“临海型”特点。

英国主要的矿产资源有煤、铁、石油和天然气,在英国北海大陆架石油和天然气蕴藏丰富。

探究4 资源差异对工业生产产生什么样的影响?

提示:

为减少对国际市场原料和燃料的依赖,日本提出“技术立国”的政策,大力发展信息产业和高新技术产业。

近年来,工业生产为充分利用他国丰富的自然资源和廉价的劳动力资源开始向国外转移。

英国早期主要工业区和城市大部分建在煤炭产区,具有明显的“资源型”特点。

20世纪60年代以来,北海油田的开发带动了北海沿岸英格兰地区的发展。

[总结深化]

区域差异比较的一般思路

比较不同区域之间差异时常从共同性和差异性两大方面进行。

区域差异既包括自然地理要素的差异,也包括人文地理要素的差异,具体分析如下:

(1)自然地理要素

要素

主要内容

地理位置

纬度位置→温度带、气候光热条件的差异

海陆位置(沿海、内陆、岛国等)→气候的大陆性与海洋性差异

板块位置→地壳稳定性的差异

气候

气候类型及分布、特征、成因,光照和气象灾害等

地形

组成、地势、山脉及走向等

水文

河湖类型、河流径流量、含沙量、汛期、结冰期、流域面积、长度、流速等

地质

地质构造、地貌形态、地层稳定性等

植被

植被类型、覆盖率等

土壤

土壤类型、肥力状况等

矿产资源

矿产资源的种类、数量、组合状况等

(2)人文地理要素

要素

主要内容

人口

人口数量、人口素质、人口结构及人口变化等

科技

科学技术发展水平

交通通信

交通、通信的通达度、速度

政策

政策的合理性、对外开放程度

城市

城市的数量、规模、布局及发展、影响

农业

农业发展水平、耕作方式、农业结构、农业地域类型、农产品种类、农业发展的有利和不利条件

工业

工业发展水平、工业部门、工业地域、工业布局及工业结构调整方向等

[对点演练]

以武汉、长沙、南昌三城市为中心的经济区被称之为我国的“中三角”。

读图并结合所学知识,回答1~2题。

1.与“长三角”地区比较,“中三角”地区具有的优势是( )

A.工业基础好B.交通便捷

C.资源丰富D.科技发达

2.下列关于“中三角”地区的说法正确的是( )

A.人口众多,商品农业发达

B.三城市经济联系日益密切,竞争力越来越强

C.城市化水平已高达60%

D.是我国经济增长最快的地区

解析:

1.C 2.B 第1题,长江三角洲缺乏资源和能源,而湖北有三峡水电资源、大冶铁矿资源,湖南和江西有色金属资源丰富,所以资源丰富是“中三角”地区发展的优势条件。

第2题,三城市距离较近,经济联系紧密,竞争力逐渐加强;该地区经济发展较快,但不是我国发展最快的地区;该地区人口众多,农业主要是水稻种植业,商品农业不是很发达,城市化水平不高。

下图示意我国甲、乙两区域。

读图回答3~4题。

3.关于甲、乙两区域河流特征的描述,不正确的是( )

A.甲区域以冰雪融水补给为主,乙区域以雨水补给为主

B.甲区域以内流河为主,乙区域以外流河为主

C.甲区域水系呈向心状,乙区域水系呈放射状

D.甲区域以春汛为主,乙区域以夏汛为主

4.甲、乙两区域分别盛产棉花和天然橡胶,其共同的区位优势是( )

①夏季热量充足 ②劳动力价格较低 ③农业科技发达

④农业机械化程度高

A.①③ B.①②

C.②③D.③④

解析:

3.D 4.B 读图可知,甲区域为塔里木盆地,乙区域为海南岛。

第3题,甲区域气候干旱,周围山脉海拔高,有冰川分布,河流水源补给主要是高山冰雪融水补给,以夏汛为主。

第4题,甲地夏季高温、乙地终年高温,故两地夏季热量充足;两地都是我国开发较晚的区域,经济发展水平较低,劳动力价格低。

知识点二

我国三大自然区的差异

1.三大自然区的形成

2.三大自然区的差异

区域

要素

东部季风区

西北干旱

半干旱区

青藏高寒区

地形

海拔较低,以平原、丘陵、高原为主

海拔较高,以高原、盆地为主

海拔最高,主要是高原、高山

气候

季风气候,夏季普遍高温多雨

温带大陆性气候,降水稀少,气候干旱

高原和高山气候,气温较低

植被、土壤

植被以森林为主,土壤多为森林植被下发育的土壤

植被为草原、荒漠,土壤为荒漠植被和草原植被下发育的土壤

植被主要为荒漠、草原及高山草原灌丛,土壤发育程度很差,土层浅薄

代表性动物

熊、松鼠、熊猫、梅花鹿

骆驼、黄羊

牦牛、藏绵羊、藏山羊

水文

外流河

多属内流河

西北部属内流区,东南部是许多大江、大河发源地

农业

农耕业发达

畜牧业为主,有灌溉农业和绿洲农业

高寒牧业、河谷农业

城市

众多

较少

很少

人口

稠密

较少

很少

3.三大自然区的内部特征及成因

(1)东部季风区

(2)西北干旱半干旱区

(3)青藏高寒区

[拓展延伸] 我国重要的自然区域界线

(1)地势三级阶梯界线

①第一、二级阶梯:

昆仑山—祁连山—横断山脉。

②第二、三级阶梯:

大兴安岭—太行山—巫山—雪峰山。

(2)气候区域界线

①季风区与非季风区:

大兴安岭—阴山—贺兰山—巴颜喀拉山—冈底斯山。

②降水量、气温界线

a.800毫米年等降水量线:

青藏高原东南边缘—秦岭—淮河。

b.400毫米年等降水量线:

大兴安岭西坡—张家口—兰州—拉萨—喜马拉雅山脉东侧。

c.200毫米年等降水量线:

阴山—贺兰山—祁连山—巴颜喀拉山—冈底斯山。

d.1月0℃等温线:

青藏高原东南边缘—秦岭—淮河。

(3)水文界线

内、外流区:

大兴安岭—阴山—贺兰山—巴颜喀拉山—冈底斯山。

[对点演练]

读我国三大自然区的划分图,回答1~3题。

1.下列不属于Ⅰ区的地形区是( )

A.黄土高原B.东北平原

C.内蒙古高原D.云贵高原

2.下列关于Ⅱ区的叙述,正确的是( )

①夏季受海洋季风影响显著,普遍高温多雨

②地表植被从东向西依次为森林草原—典型草原—荒漠草原—荒漠,具有明显的干旱特征

③水系特征是流程短,水量小,多为内流河

④农业多为绿洲农业、灌溉农业

A.①②③B.②③④

C.①②④D.①③④

3.下列关于Ⅲ区的叙述,正确的是( )

A.地势高、气温低是其主要自然特征

B.全部位于非季风区

C.区内尚无铁路,陆上交通依靠公路

D.是黄河、长江、珠江等大河发源地

解析:

1.C 2.C 3.A 解答该题的关键是抓住影响我国区域自然差异的两个基本因素——气候和地形。

第1题,东部季风区以平原、丘陵为主,内蒙古高原属于西北干旱半干旱区。

第2题,西北干旱半干旱区远离海洋,深居内陆,降水稀少;农业多绿洲农业、灌溉农业;多内流河;自东向西随降水量减少,植被依次为森林草原—典型草原—荒漠草原—荒漠。

第3题,青藏高寒区的主要自然特征是地势高、气温低;为长江、黄河等大河发源地;东南部属于季风区;建有青藏铁路。

不同区域要素的组合不同,区域特征相差也很大。

结合中国政区图,回答4~5题。

4.甲区域和乙区域气候的差异是( )

A.甲区域作物生长期较长

B.甲区域降水较少

C.乙区域气候的大陆性较强

D.甲区域高温多雨

5.符合乙区域土地特点的是( )

A.此地区的水稻土有机质含量较高

B.人口稠密,耕地较为集中

C.人均耕地面积高于全国平均水平

D.耕地中旱地所占比重大

解析:

4.B 5.A 第4题,甲区域位于我国东北地区,属于温带季风气候,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥,因为纬度较高,热量不足,因而作物生长期较短。

乙区域位于长江中下游地区,属于亚热带季风气候。

甲区域降水较少,年均温较低,气候的大陆性较强。

第5题,乙区域人口密集,人均耕地少,以水田为主,耕地分布较为分散。

1.形成东北平原和内蒙古高原地理环境区域