衣袖结构原理与设计.docx

《衣袖结构原理与设计.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《衣袖结构原理与设计.docx(26页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

衣袖结构原理与设计

第六章 衣袖结构原理与设计

第一节衣袖的结构种类

一、按结构划分

圆装袖、连袖、插肩袖、分割袖。

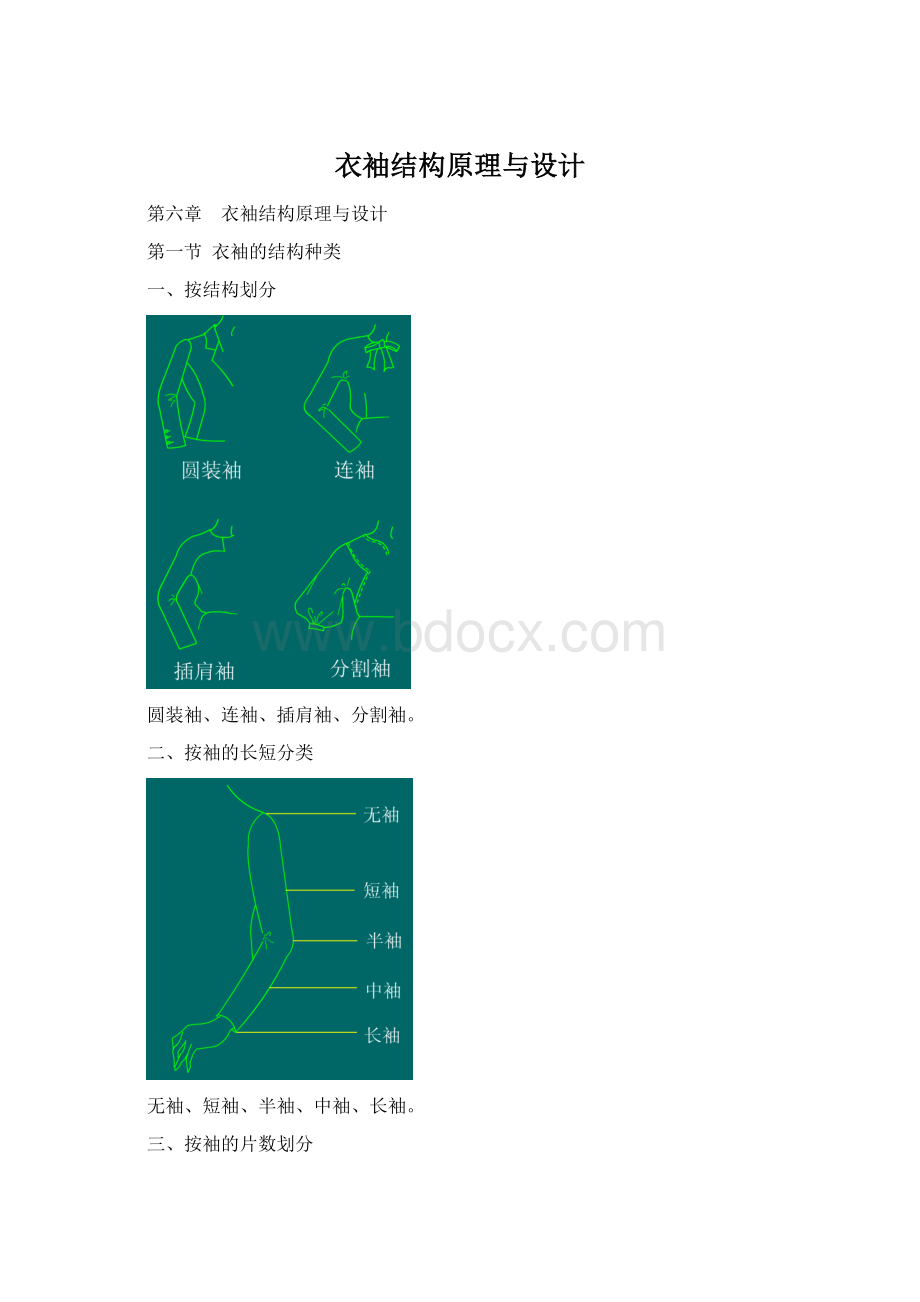

二、按袖的长短分类

无袖、短袖、半袖、中袖、长袖。

三、按袖的片数划分

一片袖、二片袖、三片袖。

第二节袖窿结构分析

一、袖窿宽度的确定

女装:

胸宽=1.5B/10+(2.5~3cm)

背宽=1.5B/10+(3~3.5cm)

男装:

胸宽=1.5B/10+(3.5~4cm)

背宽=1.5B/10+(4~4.5cm)

根据款式的贴体程度,袖窿宽的大小可以增减,宽松款式减小,贴体款式增加。

二、袖窿深的确定

三、袖窿结构类型

(一)圆袖窿

圆袖窿是根据人体的臂膀和腋窝的形状而设计的,它使人有一种庄重的感觉。

因此在正式场合穿着的服装如西服,大多采用这种袖窿。

(二)尖袖窿

尖袖窿是在圆袖窿基础上向下开深,成为尖型。

由于袖窿的开深而使袖根部加肥,一般运动服多采用这种袖窿。

它不仅穿脱方便,而且给人一种宽松、舒适的感觉。

(三)方袖窿

方袖窿也是在圆袖窿的基础上加深,并画成方角形成的。

方角可大可小,与袖子相互借用。

这种袖窿便于运动,因此,运动且也可采用这种袖窿。

(四)插肩袖窿

插肩袖窿只是衣身与袖子的分割线,无其他作用,可以放在衣身的任何部位,袖子与衣身是相互借用的。

第三节袖子的基本结构

一、人体手臂的静、动态参数

二、袖子基本结构线、结构点名称

三、袖山的形状

三种臂山块面展开图的复合图

四、袖斜线倾角的确定

(一)袖斜线倾角与袖山高、袖肥的关系

(二)袖斜线倾角与运动舒适性和造型性的关系

(三)袖斜线倾角的选择

从以上分析中可以看到,袖斜线倾角与袖肥和运动舒适性成反比,与袖山高和造型性成正比。

根据实践经验,按袖型的适体性将袖子分为贴体、合体、宽松三种情况,则袖斜线倾角的选择一般为:

宽松型0~21°;合体型22°~40°;贴体型:

41°~60°。

从实用角度考虑,若袖斜线倾角用15:

X表示的话,X总变化范围为3≤X≤13。

其中,3≤X≤7适宜为宽松袖选择的取值范围,常用于茄克衫、长袖男衬衫、宽松衫、童装等一类上装的袖子;7<X<11适宜为普通袖选择的取值范围,常用于女衬衫、男短袖衬衫、两用衫、风衣等一类上装的袖子;11≤X≤13为合体袖选择的取值范围,常用于男、女西服、大衣等一类上装的袖子。

(四)袖山高与袖窿开度的关系

第四节圆装袖的结构原理与设计

一、基本结构制图

(一)确定前袖弯线

(1),上平线

(2),袖长线(3),袖斜线(4),袖斜线长点(5)。

(二)确定后袖弯线(6),袖山深线(7),袖中线(8),袖肘线(9)。

(三)确定后袖山高点(10),前袖山高点(11),袖底点(12),画顺袖山弧线,即为圆装袖的基本结构图。

(四)以前袖弯线为对称线,将前袖山高点至袖中线部分反射,得到前袖里缝线(13),以后袖弯线为对称线,后袖山高点至袖中线部分反射,得到后袖里缝线(14),画顺袖山弧线(15),即为圆装袖的结构图。

二、圆装袖的变化原理与方法

(一)原型制图法

原型制图法是在基本袖装结构基础上,通过剪切、折叠、拉展等方法得到变化袖款的结构图。

设计时要注意两点,一是所使用的基本袖装结构的规格和形状要与成衣风格相吻合。

二是注意剪切的方向应与效果图相吻合,剪切后图形的拉展、折叠数量也应与效果图上所呈现的款式风格相吻合。

(二)几何作图法

用这种方法不但能精确地计算出袖子结构的量的关系,还能准确地反映出造型上的差异,描绘出各种造型风格的袖装结构图。

设计步骤如下:

1.绘制与衣身风格相吻合的基本袖装结构图(正确选择袖斜线倾角、前后袖山高点)。

2.作出变化袖款的外轮廓造型(选择合适的袖偏量及确定前后袖弯量)。

3.建立反射制图的工艺点。

4.确定反射对称线。

三、变化原理及应用

(一)短袖结构设计

根据袖口造型可分为宽松直袖口和较合体窄袖口两种。

1.宽松直袖口

原型法;按基本袖装结构制图裁短即可。

几何作图法:

①作袖斜线倾角为21°左右的圆装袖,袖中线为

袖肥偏前0.2左右,前袖山高距袖窿深

,后袖山高距袖窿深

左右。

②前后袖弯线为直线。

③以前后袖弯线为反射对称线,将袖中线反射为前袖里缝线和后袖里缝线。

2.窄袖口短袖外观特征为较合体的一片袖。

原型法:

在一片袖基础上,将前后袖弯线剪开、折叠,使袖口变小为所设计袖口大小。

后袖片多折叠一些,以使袖口符合人体手臂的前倾状。

几何做图法:

①做袖斜线倾角为25°左右的圆装袖。

袖中线在

袖肥处偏前0.3cm左右,前袖山高H距袖山深

,后袖山高G距袖山深

左右。

②做出所设计的袖款的轮廓线。

袖中线DJ偏前量随贴体程度的增加而增加。

作DJ线的垂线为袖口大线。

将袖口大以DJ线为中线平分,再画出前后袖弯线轮廓线。

其形状可为直线,也可为曲线。

(二)收袖肘省的圆装袖

1.原型法

2.几何法

①选取合适的袖斜线倾角,做出合体袖的基本结构图。

②在基本结构图上,做出所设计袖款的轮廓线。

③以前袖轮廓线AI和后袖轮廓线BK为对称线,将袖中线DJ反射至前袖缝线和后袖缝线。

④对袖子结构图进行修正,描顺轮廓线,前袖缝略凹,后袖缝略凸。

作出省位及大小,省尖应指向P点。

(三)二片圆装袖的结构设计

作图方法:

1.作出合体袖型的圆装袖。

袖斜线倾角、袖中线偏量、前后袖肘线的撇进量等参数的选择参照前面所述。

2.作出分割线的位置及形状。

3.以前后袖轮廓线为对称线,将分割线反射至左右两侧,形成分割线与部分袖山弧线包围的小袖,及袖缝线与部分袖山弧线包围的大袖片。

4.修顺轮廓线。

常用女袖的二片袖结构制图常用男袖的二片袖结构制图

(四)抽褶圆装袖

作图步骤:

1.作出与衣身风格相适应的一片袖基本结构。

2.按效果图所显示的膨松部位,在基本结构图上沿袖中线剪至膨松部位(袖口抽褶的由下向上剪,袖山抽褶的由袖顶点向下剪)。

3.按效果图所显示的膨松量展开,修顺轮廓线,则可得到所需袖型的结构图。

袖口抽褶、袖山抽褶、袖山袖口抽褶的圆装袖结构图。

(五)袖窿与袖山结构的吻合

袖窿与袖山结构的吻合包括长度和形状吻合两部分。

1.长度的吻合

为使袖山造型圆顺、饱满,袖山要有适当的缩缝量。

缩缝量的大小与以下因此有关。

①袖窿弧长袖窿弧长与袖山弧长成正比,则按比例计算,缩缝量也就越大。

因此缩缝量与袖窿弧长成正比。

②缝子倒向当缝子倒向衣袖,则衣身在里圈,袖山在外圈,要求缩缝量相对大些。

缝子倒向衣身,正好相反,分开缝位于二者之间。

③衣料厚度衣料越厚,里外圈弧长相差越大,缩缝量相应增大。

④袖斜线倾角袖斜线倾角越大,袖子越瘦。

成型后袖中线与袖窿平面所形成夹角越小,袖山头偏薄,需有足够的袖山缩缝量,以使袖山丰满。

因此缩缝量与袖斜线倾角成正比。

⑤垫肩厚度垫肩越厚,袖山头下部的凹陷越明显。

所以应有相应足够的缩缝量,以保证袖山顶点到凹陷部有一自然过渡。

因此缩缝量与垫肩厚度成正比。

袖山缩缝量可参照下面公式计算:

q=0.001AH(10h+3x5a)

q:

缩缝量;cm

AH:

袖窿弧长;cm

h:

垫肩厚度;cm

x:

袖倾斜角,用15:

x表示;

a:

面料厚度,缝子倒向衣身取负号,倒向衣袖取正号,分开缝取零。

1cm薄料;2cm中长,卡其;a=3cm精纺花呢;4cm粗纺花呢;5cm大衣呢。

2.缩缝量的分布

袖山缩缝不是平均地进行分配,而是整个袖山弧线上进行不等量的分配。

其分配原则是,袖山弧线与袖窿弧线的形状差异越大,其袖山缩缝量越大,反之越小。

袖山弧线的曲率越大,则这部分的缩缝量越大,反之越小。

3.袖窿与袖山形状的吻合

为了使袖山和袖窿各段缩缝量正确、分段吻合,在样板上要做装袖的对位记号。

对于宽松一片袖,由于袖山较浅,缩缝量不大,可不做对位记号。

①一片合体袖对位记号

②二片袖对位记号

第五节插肩袖的结构原理与设计

一、基本插肩袖的结构制图

前片:

1.作出相应风格的衣身结构图。

插肩袖一般为外衣,应注意胸围加放量及肩宽、胸背宽等参数的选择。

2.确定前袖肩点①由肩斜线向外延长x,x=y10y=(23~34)-前后袖窿深平均值。

3.确定斜交点②胸宽线上肩端点至袖窿深线12处向下2cm。

4.确定②'点②②'距离视宽松程度确定,主要保证在袖肥较小时,手臂上举时所需的活动量。

0~1(cm)宽松

②②'=1~3(cm)合体

3~4(cm)贴体

5.确定袖窿深点③相应风格的衣身,插肩袖较圆装袖袖窿深应长1~3cm。

6.作袖斜线①②的连线。

7.确定前袖大点④在袖斜线上取②④=②③。

8.作袖中线⑤过前袖肩点①做一与水平线成α角的直线,长为袖长。

α角的大小可按袖子合体程度选择。

9.袖口大点⑥在袖中线上量取袖长,作过袖长点的垂线,量取前袖口大,前袖口大=12袖口大-0.3cm左右。

10.袖底缝线⑦过袖大点④与袖口大点⑥相连。

11.确定袖肘线⑧在袖中线上量取12袖长+2.5作一垂线。

12.作袖山弧线⑨②"④⑨点由款式造型而定,②"点位于②②'之间。

13.修顺衣身袖窿弧线⑨②③,修顺轮廓线。

见图6-5-2。

后片:

1.作出相应风格的衣身结构图。

2.确定后袖肩点①沿肩斜线向外延长x。

3.确定斜交点②在背宽线上由袖窿深线向上量取前斜交点高度的12。

4.作袖斜线①②①、②点的连线。

5.确定袖窿深点③后衣身袖窿深下降量应与前衣身相同。

6.确定后袖大点④②④=②③。

7.后袖中线⑤过①点作与水平线夹角为α-2°的直线,长等于袖长。

前后袖中线差2°是为保证袖子不向后偏。

8.后袖口大点⑥作袖中线的垂线,并量取袖口大=12袖口大+0.3cm左右。

9.袖底缝线⑦,袖肘线⑧,袖山弧线⑨②④,袖窿弧线⑨②③均与前片相同。

二、插肩袖的结构变化

(一)无肩缝无袖中缝的插肩袖

(二)有肩缝无袖中缝插肩袖

(三)有肩缝、袖中缝的插肩袖

(四)抽褶型插肩袖

三、盖肩袖

(一)无肩缝盖肩袖

前后盖肩部分连成一体。

用于宽松款式的服装。

由于无肩缝和袖中缝,因此前后肩缝和袖中缝应处于同一斜率的直线上。

作出相应风格的插肩袖。

作出盖肩袖的分割位置。

画顺衣身、袖身、盖肩部位的轮廓线。

(二)无袖中缝盖肩袖

有肩缝但无袖中缝,前后肩斜线斜率不同。

可按人体肩形前肩斜21°,后肩斜19°。

但由于无袖中缝,所以袖中线与水平线的夹角应一致。

(三)有袖中缝盖肩袖

由于有肩缝和袖中缝,则肩斜角及袖中线斜率可根据人体形态和外观造型进行选择,可使袖身合体、造型美观。

(四)袖身抽褶盖肩袖

在一般盖肩袖的结构图上,放出抽褶量。

应注意前后袖中线的斜率应相同,以使前后袖身连成一体。

第六节连袖

一、连袖的结构种类

按袖中线与水平线的夹角可分为:

宽松型(0°~21°),合体型(22°~40°),体型(40°~60°)。

按前后袖片的关系分:

前后相连型(无袖中缝)和前后分离型(有袖中缝)两种。

按腋下造型可分为:

整身型和拼角型两种。

二、基本连袖的结构设计方法

1.做出相应风格的衣身结构。

2.按效果图确定袖中线与水平线的夹角及大小,确定袖底缝线与下摆联接点。

3.作袖中线的垂线。

确定袖口大,并画顺袖底缝线。

4.根据袖身贴体程度,确定插角的位置及大小、形状。

三、连袖的结构变化原理及应用

(一)袖中线夹角小于自然肩型的连袖

这类连袖一般可作为袖身很宽大的蝙蝠袖、中式袖,穿着舒适,但外观上前后腋窝处有较多的皱褶。

前片:

由于袖中线小于自然肩型,通常无肩缝及袖中缝,前后袖身连成一体。

则衣身上的前后肩斜角应相同,并与袖中线在同一直线上。

1.做出相应风格的衣身结构。

2.从颈侧点量一直线,为肩线和延长线的袖中线SNP-B,长为肩袖长-1cm,与水平线夹角按效果图所示进行确定。

3.作袖口大线,BC⊥SNP-B,作袖肥线CA,SP-A=前袖窿弧长。

4.确定袖底缝线与侧缝交点G,G点随衣身宽松度的增加而下降。

画顺袖底缝线。

袖底缝线形状根据效果图的造型而定。

后片:

1.作出相应风格的衣身结构。

2.画袖中线SNP-E,后袖中线与水平线的夹角与前片相同。

3.作袖口大线EF,确定D点,SP-D=后袖窿弧长,作袖肥线DF。

4.确定G点,与前衣身相同。

画顺袖底缝线。

(二)合体型连袖

1.作出相应风格的衣身结构,前后肩斜线不相同。

2.自SP点引袖中线,前后袖中线与水平线的夹角可相同或前片比后片大2°。

当无袖中缝线时,夹角取相同。

3.作袖口大线及袖肥线。

确定袖底缝线与侧缝线交点。

4.根据效果图画顺袖底缝线。

5.确定I点、H点、N点、K点。

H、K点为SP-A线、SP-D线与袖窿弧线的交点。

袖肥线和侧缝线交点与H、K点连线的延长线与袖底缝线的交点为I点和N点。

6.将IH、NK线剪开,并将袖身抬起,则产生一缺口。

缺口大小决定插角边大小。

插角越大,功能性越好。

插角边前后袖身应相同,I'I"=N'N"。

为缝制方便,常将前后插角合并为菱形插角。

见

第七节其他变形袖

一、变形袖窿袖

(一)A款设计

这是一款有肩缝和袖中缝、较合体的袖子。

设计时可参照连袖和插肩袖的结构设计方法。

首先作出相应风格的衣身结构,然后根据效果图作出衣身袖窿的形状。

FNP-E-D-A'。

BNP-N-K'-H'。

SP-A、SP-G分别为前后袖窿弧长。

袖中线SP-E,SP-F与水平线的夹角根据贴体程度而定,越贴体夹角越大。

且前后相差2°,前后袖口大II',JJ'。

袖肥线AI,GJ。

ED=ED',DB=D'A'。

DD',A'B之间距离的确定根据袖身的宽窄而定。

当袖中线与水平线夹角较大时,袖身较窄。

为了使手臂活动时衣身不至于太受牵制,A'B距离可大些,反之小些。

同样后袖片,NK=NK',KH=K'H'。

KK'、HH'之间的距离大小随袖身贴体程度的增加而增加。

(二)B款设计

根据效果图观察,前后袖身为连成一体的较宽松袖型。

设计时应使前后袖的肩缝线和袖中缝线斜率相同,将省量移至袖身与衣身的缝合处,后身按连袖设计。

(三)C款设计

按A款设计方法设计,但前后袖中线与肩斜线斜率应相同,然后在袖中线处入出抽褶量。

二、小袖山袖

1.作出相应风格的衣身结构。

2.按效果图画出偏进的位置及形状。

3.作出相应风格的一片圆装袖。

4.按插肩袖一节所介绍的方法将衣身肩部部分添加在一片袖上。

三、环浪袖

1.作出相应风格的一片圆装袖。

2.沿袖中线由袖山顶点剪至袖山深线,将袖山顶点拉开褶量大小。

3.修顺袖山弧线,中间低落0.5cm。

4.确定褶量与褶位。

褶量为袖山弧长与袖窿弧长的差值。

四、披肩