高中地理人教必修1第四章检测.docx

《高中地理人教必修1第四章检测.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中地理人教必修1第四章检测.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高中地理人教必修1第四章检测

第四章检测

(时间:

45分钟 满分:

100分)

一、单项选择题(每小题2.5分,共50分)

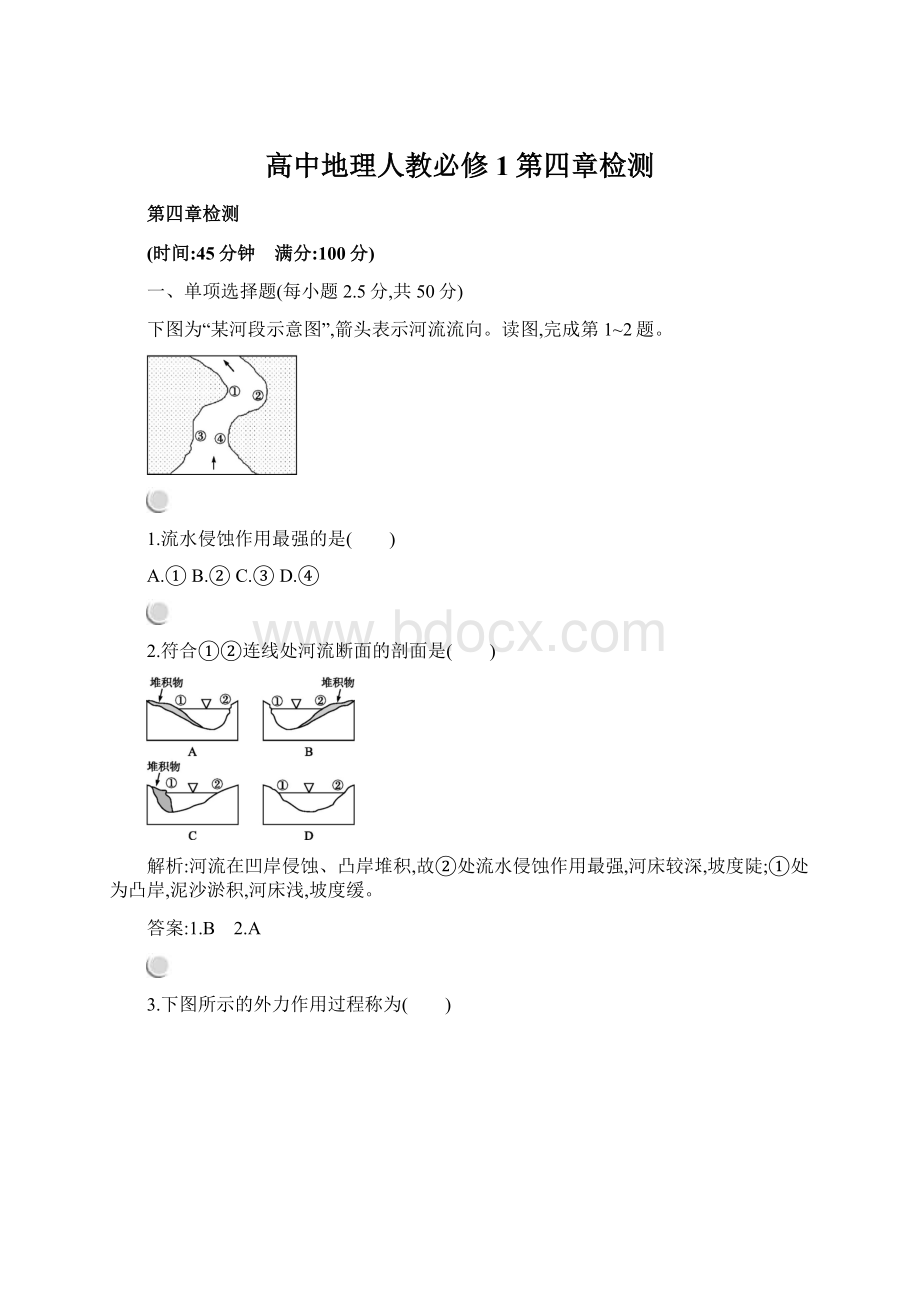

下图为“某河段示意图”,箭头表示河流流向。

读图,完成第1~2题。

1.流水侵蚀作用最强的是( )

A.①B.②C.③D.④

2.符合①②连线处河流断面的剖面是( )

解析:

河流在凹岸侵蚀、凸岸堆积,故②处流水侵蚀作用最强,河床较深,坡度陡;①处为凸岸,泥沙淤积,河床浅,坡度缓。

答案:

1.B 2.A

3.下图所示的外力作用过程称为( )

A.风化作用B.侵蚀作用

C.变质作用D.堆积作用

解析:

该过程表示地表岩石在温度和水的影响下发生的崩解和破碎现象,属于风化作用。

答案:

A

(2018北京文综)下图为“某地的地质剖面示意图”。

读图,完成第4题。

4.图中( )

A.甲处的物质主要来源于地壳

B.断层发生在花岗岩形成之后

C.岩浆侵入可能导致乙处岩石变质

D.丙处的溶洞景观由岩浆活动造成

解析:

甲处为花岗岩,是由上地幔上部的软流层产生的岩浆侵入地壳形成的,A项错误;由花岗岩侵入砂岩岩层可知花岗岩形成于该砂岩岩层之后,而该砂岩岩层形成于断层后,B项错误;岩浆活动过程中会导致周边岩石因温度、压强变化而变质,乙处位于岩浆岩附近,因此形成变质岩的可能性大,C项正确;丙处位于石灰岩层,其溶洞多由流水的溶蚀作用形成,而不是岩浆活动造成,D项错误。

答案:

C

下图为“某种地形的示意图”。

读图,完成第5~7题。

5.该地区的地质演变过程可能是( )

A.水平挤压—岩层下降—外力侵蚀

B.岩层下降—外力侵蚀—水平运动

C.水平挤压—岩层上升—外力侵蚀

D.岩层下降—水平运动—外力侵蚀

6.若乙、丙、丁分别表示岩浆岩、石灰岩、变质岩,则要在甲处修建铁路,施工中应注意的问题是( )

A.火山喷发

B.断层下陷

C.地下溶洞塌陷

D.地下冻土融化

7.若乙岩层为火山喷发而形成的岩浆岩,下列叙述正确的是( )

A.东非高原上的岩浆岩与该地岩石的喷出条件相同

B.此火山和日本的富士山成因相同

C.该种岩石不能直接转化为岩浆

D.该处岩石是岩浆沿地壳线状裂隙流出冷却凝固形成的

解析:

第5题,岩层发生弯曲变形说明受水平挤压力;顶部岩层缺失,说明岩层上升遭受侵蚀。

第6题,甲处为可溶性石灰岩,且为向斜盆地,容易受地下水溶蚀而形成溶洞。

第7题,岩浆易在地壳薄弱处喷出,沿中央喷出口或管道喷出可形成火山。

沿线状裂隙流出一般形成熔岩高原,如东非高原,而此处的岩浆岩是岩浆沿中央管道喷出冷却凝固而形成的。

答案:

5.C 6.C 7.B

下图为“岩石圈物质循环示意图”,图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别代表沉积环境、熔融环境和变质环境,箭头线代表不同的地质过程。

读图,完成第8~9题。

8.2008北京奥运金牌上镶的昆仑玉和大理岩的形成过程同属( )

A.②B.③

C.④D.⑤

9.古生物进入并成为岩石中化石的地质环境和过程是( )

A.Ⅰ—①B.Ⅱ—③

C.Ⅲ—⑤D.⑥—Ⅰ

解析:

第8题,根据岩石圈物质循环规律可知,②代表重熔再生作用,③代表岩浆活动,④代表地壳运动,⑤代表变质作用。

昆仑玉和大理岩都是变质作用形成的。

第9题,化石存在于沉积岩中。

古生物进入并成为岩石中化石的环境为沉积环境,并通过箭头①固结成岩作用完成。

答案:

8.D 9.A

下图示意平顶海山的形成过程。

读图,完成第10题。

10.平顶海山( )

A.为褶皱山

B.由沉积岩构成

C.顶部形态由内力作用塑造

D.随着板块的移动没入水下

解析:

本题主要考查形成地表形态的地质作用。

由图中平顶海山的形成过程图可以看出,此山属于岩浆喷发后形成的火山,在海水的侵蚀作用下形成平顶,其随着板块的移动而没入水下,形成平顶海山。

答案:

D

(2018海南卷)下图为某区域的地质剖面图。

该区域由地表平坦的X区和地表略有起伏的Y区组成。

X区的玄武岩岩层较厚,Y区的玄武岩岩层较薄。

据此完成第11~12题。

11.导致该区域分异为X区和Y区的主要原因是( )

A.流水侵蚀B.岩层褶皱

C.风沙侵蚀D.岩层断裂

12.X区和Y区的玄武岩厚度存在差异是因为( )

A.喷发物质差异B.冷凝环境差异

C.外力侵蚀差异D.地壳运动差异

解析:

第11题,据图可知,图中显示X区和Y区岩层性质相同,只是位置有高低,岩层中有断裂面且同一岩层沿断裂面错开,应为内力作用所致,故D项正确、A、C两项错误。

图中岩层没有弯曲形变,因此不属于褶皱,故B项错误。

第12题,依据上题推理过程,X区和Y区地表的玄武岩层在形成初期理应厚度基本一致,当前厚度存在差异的原因最有可能是Y区海拔高于X区,再加上Y区地表起伏大于X区,外力侵蚀作用更为强烈,故C项正确。

答案:

11.D 12.C

下图是“我国某历史遗址分布示意图”。

读图,完成第13~14题。

13.宫室遗址分布在( )

①河流右岸 ②河流左岸 ③被堆积的河岸 ④被侵蚀的河岸

A.①②B.②③

C.③④D.①③

14.村落沿河谷分布的主要原因有( )

①便于观测水情 ②利于取水灌溉 ③土壤肥沃,适宜农业发展 ④矿产资源丰富

A.①②B.②③

C.③④D.①③

解析:

第13题,根据图中河流的流向可知,宫室遗址位于河流的右岸;由于该遗址位于河流曲流处的凸岸,受弯道环流的影响,易发生堆积。

第14题,村落沿河谷分布,一方面有利于取水灌溉;另一方面,河谷地区一般土壤肥沃,有利于农业生产。

答案:

13.D 14.B

读下表,完成第15~16题。

河床物质颗粒划分标准表

粒级

胶泥

泥

沙

砾

卵石

细

中

粗

细

粗

小

大

0.001—

0.01

0.01—

0.1

0.1—

0.2

0.2—

0.6

0.6—

2

2—6

6—

20

20—

60

60—

200

15.图中的a、b、c表示一条河流的上、中、下游,下列对应正确的是( )

A.a—上游B.b—中游

C.c—上游D.a—中游

16.下列现象与材料表示的原理不相关的是( )

A.黄河下游形成地上悬河

B.东非大裂谷两边的悬崖峭壁

C.莱茵河上游的“V”型谷

D.港口防风堤坝内要经常清淤

解析:

第15题,根据颗粒物大小顺序可以判断,b河段表层为砾层,颗粒较大,位于上游;c河段表层为泥层,颗粒最小,位于下游;a河段位于中游。

第16题,该材料可以解释水、风力、海浪等的侵蚀、搬运、堆积现象,东非大裂谷是板块张裂形成的。

答案:

15.D 16.B

某研究性学习小组调查了我国东部河流某河段的情况,并绘成“该河段示意图”(甲)、“EF河段河床剖面示意图”(乙)和“A、B两水文站测得的水位变化图”(丙)。

据此完成第17~18题。

17.甲图中AB段河流( )

A.由西北流向东南B.由东流向西

C.水位A处低于B处D.不能确定

18.关于甲、乙两图的河床剖面的描述正确的是( )

A.F岸对应C岸,以侵蚀作用为主

B.E岸对应C岸,以堆积作用为主

C.F岸对应D岸,以堆积作用为主

D.E岸对应D岸,以侵蚀作用为主

解析:

第17题,由丙图可知,B水文站测得的水位变化比A水文站测得的水位变化平缓,应是经过湖泊调节的结果,故B水文站位于A水文站下游,河流由西北流向东南。

第18题,甲图中EF处河道弯曲,河流在凹岸(E岸)侵蚀,凸岸(F岸)堆积。

乙图中C岸以堆积作用为主,对应F岸;D岸以侵蚀作用为主,对应E岸。

答案:

17.A 18.D

墨脱公路建成通车后,中国唯一不通公路的县——墨脱县实现公路通达。

结合图示完成第19~20题。

19.关于在墨脱县修建公路的区位因素,下列说法正确的是( )

A.夏季是墨脱公路工程施工的最佳季节

B.资金不足是该地交通建设的最大障碍

C.该地修建的公路为县级公路,等级较低,对技术条件要求不高

D.该地地质条件复杂,有河谷堆积地貌、冰川地貌和高山峡谷地貌等

20.关于该地聚落分布特点及原因的说法,正确的是( )

A.分布在北部 地势低,气温高

B.分布在河谷 取水方便,有便利的水运

C.分布在北部 地势抬升,降水较多

D.分布在河谷 地势低,气温较高,是主要农业分布区

解析:

第19题,该地位于雅鲁藏布大峡谷,夏季多雨,不适合施工;该地经济落后,但由于公路为国家投资,故资金不是最大障碍;该地地质条件复杂,自然条件恶劣,对公路的建设和维护的技术条件要求高。

第20题,该地位于青藏高原,地势高,气候寒冷,热量不足是其发展种植业的最大限制因素。

故地势较低、气温较高的河谷地带是主要农业区,聚落也多分布于此。

答案:

19.D 20.D

二、综合题(共50分)

21.(13分)下图为“北半球某热带海岛地质、地貌示意图”。

读图,完成下列各题。

(1)该岛山脉从成因上看属 山。

戊处的地貌类型是 ,结合地质构造分析其成因。

(4分)

(2)结合图示分析丁处的岩石类型属 岩,形成该类岩石的地质作用是 作用。

(2分)

(3)丙处外力作用与河流对岸有何差异?

简要说明。

(2分)

(4)乙处地貌名称为 ,其成因是 。

(2分)

(5)影响甲处城镇分布的主要自然因素有哪些?

(3分)

答案:

(1)褶皱 山谷 背斜顶部受到张力,岩石破碎易被侵蚀成谷地。

(2)变质 变质

(3)丙处以堆积为主,因为该处位于河流的凸岸;丙处河流对岸位于凹岸,外力作用以侵蚀为主。

(4)三角洲 河流入海口由于水下坡度平缓,加上海水的顶托作用,河水流速减慢,泥沙堆积

(5)气候适宜、地势平坦、靠近河流水源、土壤肥沃。

22.(11分)读图,完成下列各题。

(1)填出图中字母代表的三大类岩石名称。

(3分)

a和b是 岩,c是 岩,d是 岩。

(2)把图中数码与其对应的岩石圈物质循环过程用直线连接起来。

(4分)

①固结成岩

②上升冷却凝固

③重熔再生

④变质作用

(3)从褶曲的弯曲形态判断,图中甲地是 ;从地表的形态判断,该地的地貌是 。

(2分)

(4)丙地岩体相对两侧岩体的位移方向是 (填“上升”或“下降”)。

(1分)

(5)乙地的地貌最可能是下图中的 图。

(1分)

解析:

该题主要考查岩石圈的物质循环过程和对地质构造的判读。

第

(1)

(2)题,结合示意图可知:

①为岩浆上升冷却凝固形成岩浆岩a、b,②为固结成岩作用,使沉积物形成沉积岩d,③为变质作用形成变质岩c,④为重熔再生作用。

第(3)题,甲地岩层向下弯曲可判断为向斜,从地表形态上看甲处为山岭。

第(4)题,丙地的岩体相对于两侧的岩体来看产生向上的位移。

第(5)题,乙处的地貌是由火山喷发而形成的山体,与图中C日本的富士山成因相同。

答案:

(1)岩浆 变质 沉积

(2)①—上升冷却凝固 ②—固结成岩 ③—变质作用 ④—重熔再生

(3)向斜 山岭

(4)上升

(5)C

23.(12分)某校兴趣小组查阅资料时发现,在图甲中①处有一瀑布,有史为证,此瀑布“激流翻滚,惊涛怒吼,其声方圆十里可闻,其形恰如巨壶倒悬,场面极为壮观”。

然而同学们在秋游时,并未欣赏到如此壮观的场面。

读图,完成下列各题。

(1)试分析该瀑布景观最为壮观的季节及原因。

(2分)

(2)依据图乙中信息,试说明该瀑布形成的地质作用。

(2分)

(3)秋游时,同学们对图甲中②河谷的成因产生了好奇,纷纷发表看法,一共提出了四种假设,请你将下面的假设补充完整。

(6分)

假设一:

向斜成谷。

假设二:

。

假设三:

。

假设四:

。

(4)如果要验证上述假设,同学们必须寻找的资料或证据是 。

(2分)

答案:

(1)夏季。

该流域降水集中在夏季,水量很大。

(2)流水侵蚀作用(岩性差异造成流水的差异侵蚀,较坚硬的砾岩受侵蚀弱,较松软的砂岩受侵蚀强,形成断面和水潭,发育成瀑布)。

(3)背斜顶部受张力作用,岩层松散易被侵蚀成河谷

断层两侧的岩体相对上升,中间的岩体相对下降形成河谷 河流侵蚀下切形成河谷

(4)河床及其两侧的岩石性质和形成年代或当地的地质构造

24.(14分)读“某区域图”,完成下列各题。

(1)图中的地质构造是 ,判断依据是 。

甲地地貌形成的主要地质作用是 。

(3分)

(2)丁地是一个著名的旅游胜地。

据图判断该地吸引游人的自然景观可能是 。

(1分)

(3)如果要在A、B两处选一处建水库,以解决甲镇的缺水问题,应该建在何处比较合理?

理由是什么?

(3分)

(4)分析影响图示中铁路选址的原则。

(2分)

(5)简述影响该区域聚落形态呈带状分布的自然条件。

(2分)

(6)图示甲、乙、丙三个聚落中,易发展成较大城市的是 ,分析其区位优势。

(3分)

答案:

(1)背斜 中间岩层老,两翼岩层新 外力侵蚀(溶蚀)

(2)喀斯特地貌

(3)A处。

虽然A、B两处均为口袋形洼地的狭窄出口处,地形条件都适合修建水库,但A处建水库,水可以顺流至甲镇;在B地建水库就会淹没甲镇。

(4)在山区修建交通运输干线不仅成本高,难度也比较大,为了降低修建成本和难度,在丘陵山区,铁路应选址在地势相对和缓的山间盆地和河谷地带。

(5)受山地(低山、丘陵)中的河流谷地影响,致使聚落在谷地中沿河呈带状分布。

(6)甲 地形平坦开阔;河流交汇处,水源丰富;交通便利,对外联系方便。

创新探究题(附加题)

25.(10分)实验探究:

内力作用过程和地质构造。

(1)设计实验过程及预测的现象:

(在方框内画上相对应的示意图)(2分)

(2)实验过程:

①两手握住竹片两端加力,竹片产生变形。

②继续用力,先慢后快,竹片折断。

(3)实验现象:

竹片折断瞬间,断裂口有震感。

(4)实验结果分析:

①褶皱、断层和火山(地震)都是内力作用的结果。

②竹片向上弯曲部分代表 (地质构造),易形成 (地貌),向下弯曲部分代表 (地质构造),易形成 (地貌)。

(4分)

③根据实验现象可知地球上容易发生地震和火山活动的部位是 。

(1分)

(5)实验总结与思考:

①做该实验,你认为除了用

(2)中提供的材料外,还可用哪些材料?

(1分)

②若在实验过程中,在竹片已变形,但未折断时,将两枚钉子钉入竹片向上弯曲、向下弯曲两处地方,请你思考哪枚钉子易钉入竹片当中,并分析原因。

(2分)

答案:

(1)

(褶皱要体现出岩层连续和弯曲,断层要体现出断裂和上下错动)

(4)②背斜 山岭 向斜 谷地或盆地 ③活跃的断层处或板块交界处

(5)①木片、塑料泡沫板或三合板(材料需要既有刚性又有塑性)。

②向上弯曲处。

顶部受张力作用,材料易破碎。