学年初一新生分班考试语文重点名校联考卷04教师版.docx

《学年初一新生分班考试语文重点名校联考卷04教师版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学年初一新生分班考试语文重点名校联考卷04教师版.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

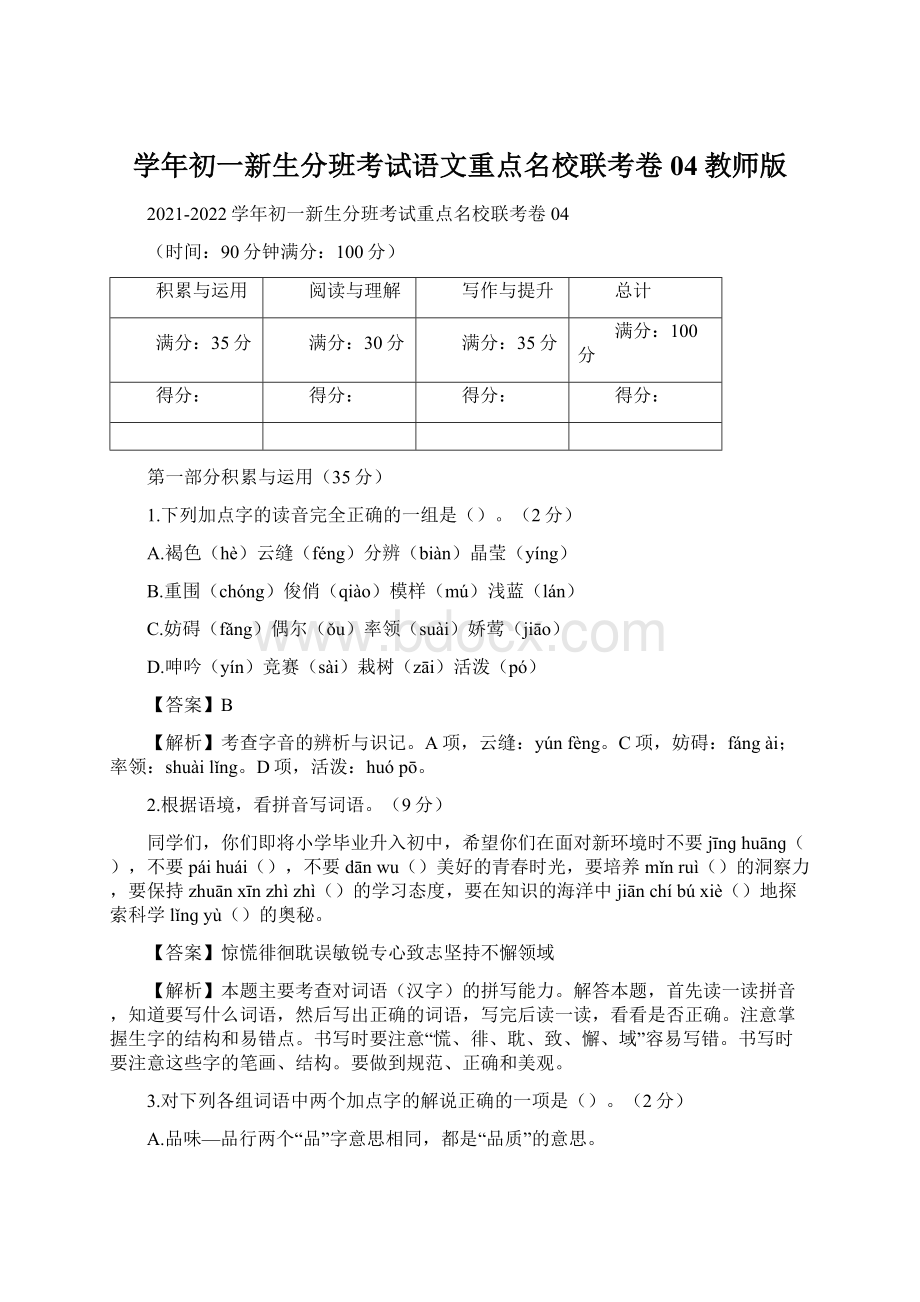

学年初一新生分班考试语文重点名校联考卷04教师版

2021-2022学年初一新生分班考试重点名校联考卷04

(时间:

90分钟满分:

100分)

积累与运用

阅读与理解

写作与提升

总计

满分:

35分

满分:

30分

满分:

35分

满分:

100分

得分:

得分:

得分:

得分:

第一部分积累与运用(35分)

1.下列加点字的读音完全正确的一组是()。

(2分)

A.褐色(hè)云缝(féng)分辨(biàn)晶莹(yíng)

B.重围(chóng)俊俏(qiào)模样(mú)浅蓝(lán)

C.妨碍(fǎng)偶尔(ǒu)率领(suài)娇莺(jiāo)

D.呻吟(yín)竞赛(sài)栽树(zāi)活泼(pó)

【答案】B

【解析】考查字音的辨析与识记。

A项,云缝:

yúnfèng。

C项,妨碍:

fángài;率领:

shuàilǐng。

D项,活泼:

huópō。

2.根据语境,看拼音写词语。

(9分)

同学们,你们即将小学毕业升入初中,希望你们在面对新环境时不要jīnɡhuānɡ(),不要páihuái(),不要dānwu()美好的青春时光,要培养mǐnruì()的洞察力,要保持zhuānxīnzhìzhì()的学习态度,要在知识的海洋中jiānchíbúxiè()地探索科学lǐnɡyù()的奥秘。

【答案】惊慌徘徊耽误敏锐专心致志坚持不懈领域

【解析】本题主要考查对词语(汉字)的拼写能力。

解答本题,首先读一读拼音,知道要写什么词语,然后写出正确的词语,写完后读一读,看看是否正确。

注意掌握生字的结构和易错点。

书写时要注意“慌、徘、耽、致、懈、域”容易写错。

书写时要注意这些字的笔画、结构。

要做到规范、正确和美观。

3.对下列各组词语中两个加点字的解说正确的一项是()。

(2分)

A.品味—品行两个“品”字意思相同,都是“品质”的意思。

B.妥帖—字帖两个“帖”字意思不同,“妥帖”的“帖”是“妥当、稳当”的意思;“字帖”的“帖”是“学习时临摹用的样本”。

C.油然而生—栩栩如生两个“生”字意思不同,“油然而生”的“生”是“生长”的意思;“栩栩如生”的“生”是“活的、具有生命力的”意思。

D.无缘无故—依然如故两个“故”都是“原来的、从前的”的意思。

【答案】B

【解析】本题考查了词语的理解与辨析能力,词语辨析是一个难点。

它涉及的范围很广、数量较大,首先需要辨别词语的确切含义,把握其使用对象与范围、情感色彩、固定搭配、语法功能等。

A选项中,品味,基本释义,①尝试滋味;品尝。

②仔细体会;玩味。

③(物品的)品质和风味。

④格调和趣味。

品,辨别好坏;品评。

品行,基本释义,有关道德的品质和行为。

品,品质。

C选项中,油然而生,形容思想感情自然而然地产生。

生,产生。

栩栩如生,通常比喻画作、雕塑中的艺术形象等生动逼真,就像活的一样。

生,生动。

D选项中,无缘无故,意思是形容(事物)没有一点原因。

故,原因。

依然如故,意思是指人没有什么长进,还是从前的老样子。

故:

过去,从前。

4.下列说法完全正确的一项是()。

(2分)

A.“发愁”中的“愁”,应查音序C,意思是忧虑。

B.“暴行”中的“暴”,应查音序B,部首是“水”。

C.当你遇到不认识的字时,应用音序查字法来查。

D.“缺陷”中的“陷”字,部首是“阝”,再查7画。

【答案】A

【解析】此题考查查字典的相关知识点,其中包含汉语拼音、音序、汉字结构、偏旁部首、笔画笔顺、字义等方面的知识。

B选项暴的部首是“日”。

C选项当遇到不认识的字的时候,是不知道它的读音的,应该用部首查字法。

D选项陷部首是“阝”,再查8画。

5.依次填入括号的词语,最恰当的一组是()。

(2分)

凡卡()得到幸福,但他受尽老板的折磨,生活没()了,他给乡下的爷爷写信,()爷爷能接他回家,信寄出后,他整天()着,半年后,爷爷还没有来,他()了。

A.渴望指望希望盼望绝望B.指望希望期望盼望失望

C.盼望渴望希望盼望失望D.希望盼望指望渴望绝望

【答案】A

【解析】本题考查了学生选词填空的能力,完成时要注意辨析每组词的不同,然后结合具体的语境进行选择填空。

盼望:

以愉快或满足的心情期待。

渴望:

迫切地希望;殷切盼望指望。

指望:

指所盼望的事物。

希望:

心里想着实现某种事情。

绝望:

断绝希望;毫无希望。

愿望:

心中期望实现的想法。

失望:

丧失信心;希望没能实现。

根据词义、结合语境,应依次选“渴望、指望、希望、盼望、失望、绝望”。

6.下列句子中加点的词语使用正确的一项是()。

(2分)

A.学校将举行演讲比赛,同学们都当仁不让地推荐能说会道的林菲同学代表班级参赛。

B.专家指出前段时间社会上流传的吃盐补碘能抗核辐射的说法纯属无稽之谈。

C.当壮族姑娘唱起热情的山歌,远道而来的客人也因地制宜,用欢快的歌声来应和。

D.龙舟赛拉开了战幕,一只只疾驰的龙舟宛若蛟龙,在南湖水面上劈波斩浪,络绎不绝。

【答案】B

【解析】本题考查成语的使用。

学生要明确成语的意思及用法,在具体语境中体会成语使用的正确与否。

成语在句中要使语言表达更准确、简洁,要和句子所表达的感情色彩相一致。

A选项:

使用有误,当仁不让:

意思原指以仁为任,无所谦让;后指遇到应该做的事就积极主动去做,不推让。

此处动作发出的对象与该成语搭配不当。

B选项:

使用正确,无稽之谈:

毫无根据的说法。

C选项:

使用有误,因地制宜:

原意是根据土地的实际情况栽植适宜的树木,专指农作物种植要合乎天时地利,根据各地实际情况种植,原文“制”通“植”。

现在也指根据现实情况制定合适的办法。

此处为误用。

D选项:

使用有误,络绎不绝:

形容行人车马来来往往,接连不断。

此处为误用。

7.下列句式变换错误的一项是()。

(2分)

A.那鲜艳的服装,把学校打扮得绚丽多彩。

(改为“被”字句:

那服装被学校打扮得绚丽多彩。

)

B.农夫用木片拼成了木地板。

(扩句:

农夫用木片拼成了美丽的木地板。

)

C.秋天的雨,滴滴答答地下着。

(改为拟人句:

秋天的雨,吹起了小喇叭。

)

D.可是你说这些对我有什么用呢?

(改为陈述句“可是你说这些对我没有用。

)

【答案】A

【解析】A选项考查把字句和被字句的互换,把字句=主动者+把+被动者+动作成分,被字句=被动者+被+主动者+动作成分。

应改为:

学校被那鲜艳的服装打扮得绚丽多彩。

8.下列各句中没有语病的一项是()。

(2分)

A.开展“无烟日”活动,可以增强人们的自我健康保护。

B.学习成绩的提高,主要取决于学生自身是否努力。

C.人们常常在意自己失去了什么,却往往忽略自己拥有什么。

D.通过这次抗击疫情,使我们充分认识到团结一致、众志成城的重要性。

【答案】C

【解析】本题考查了修改病句,修改病句,首先从语法入手,找出句子的主干,看成分是否残缺,搭配是否得当,语序是否合理,意思有无重复。

其次,语言表达合不合事理,最后再从语言习惯、感情色彩等方面仔细推敲,逐一分析。

A.有语病,把“健康”去掉,在句尾加上“意识”。

属于搭配不当的语病。

B.有语病,把“主要”“是否”去掉,属于用词不当的语病。

C.正确。

D.有语病,把“使”去掉,属于成分残缺的语病。

9.下列语段排序恰当的一项是()。

(2分)

①酸菜炖大骨头端上桌后,香气缭绕,热气腾腾,骨头肉颤巍巍,丝丝缕缕,泾渭分明。

②在东北,吃的最普遍的还是炖白菜汤和炖酸菜。

③白菜食用方法很多,仅入书的就有数百种。

④东北人喜欢把白菜渍成酸菜,酸菜炖火锅、炖大骨头成为了东北人引以为自豪的家常菜。

⑤酸菜晶莹剔透,油光闪烁,让人举箸之际,耳边油然想起了东北腔席卷四方的断喝:

“翠花,上酸菜!

”

A.③④②①⑤B.②③④①⑤C.③②④①⑤D.②③①⑤④

【答案】C

【解析】本题考查句子排序。

排列句子时,应首先整体感知一下语段的内容,并从中找到关键性的词语,根据这些有标志性的语句,确定哪个句子可以在最前,哪个句子不能在最前,哪几个句子必须相连。

然后据此进行句间连缀排列。

在上面排列的基础之上,再读语段,检查确定。

初步分层归类,通读全文。

本题主要讲的是白菜的吃法,因此③排在第一位;紧接着介绍东北的白菜吃法,②排在第二位;在②句中末尾提到了“酸菜”,因此④句排在第三位;在④句中介绍了“酸菜炖大骨头”由此可知①句为第四位;第⑤句的“翠花,上酸菜!

”收束全文,排在第五位。

再通读语段,检查确定。

10.根据课文内容填空。

(10分)

(1)“人总是要死的,但_____________________。

中国古时候有个文学家叫做__________的说过:

‘人固有一死,_____________,______________。

’”这是毛泽东在纪念张思德的追悼会上所做的演讲《______________》中的一段话。

(2)古人常常通过对一件物品的描写和叙述,来表现自己的志向和意愿:

诗人李贺借马言志,“何当金络脑,_____________”,抒发了自己渴望建功立业的强烈愿望;《石灰吟》中“___________________,_____________________”使我们感受到诗人于谦不避千难万险,勇于自我牺牲,以保持忠诚清白品格的可贵精神;“_____________________,_____________________”出自郑燮的《竹石》,诗中的劲竹象征了诗人面对种种艰难困苦,宁折不弯,决不向任何恶势力屈服的品格。

【答案】

(1)死的意义有不同司马迁或重于泰山或轻于鸿毛为人民服务

(2)快走踏清秋粉骨碎身浑不怕要留清白在人间千磨万击还坚劲任尔东西南北风

【解析】本题主要考查对课文内容的理解记忆能力。

解答本题,需要回顾课文的内容,然后结合前后句(或题目提供的信息)进行补充填空即可。

在平时的学习中,我们一定要熟练掌握课文内容,这样在答题时我们才能更准确地写出正确答案。

(1)本句出自毛泽东的《为人民服务》,原文:

人总是要死的,但死的意义有不同。

中国古时候有个文学家叫做司马迁的说过:

“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。

”

(2)“何当金络脑”出自唐代李贺的《马诗》全诗:

大漠沙如雪,燕山月似钩。

何当金络脑,快走踏清秋。

这首诗看起来是写马,其实是借马来抒情,抒发诗人怀才不遇,不被统治者赏识,但又热切期望自己的抱负得施展,可以为国建立功业。

明代于谦的《石灰吟》全诗:

千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。

这是一首托物言志诗。

作者以石灰作比喻,表达自己为国尽忠,不怕牺牲的意愿和坚守高洁情操的决心。

作为咏物诗,若只是事物的机械实录而不寄寓作者的深意,那就没有多大价值。

这首诗的价值就在于处处以石灰自喻,咏石灰即是咏自己磊落的襟怀和崇高的人格。

清代郑燮的《竹石》全诗:

咬定青山不放松,立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

这是一首借物喻人、托物言志的诗,也是一首咏物诗。

这首诗着力表现了竹子那顽强而又执着的品质,托岩竹的坚韧顽强,言自己刚正不阿、正直不屈、铁骨铮铮的骨气。

全诗语言简易明快,执著有力。

第二部分阅读与理解(30分)

(一)《北京的春节》节选(8分)

元宵(汤圆)上市,春节的又一个高潮到了。

除夕是热闹的,可是没有月光:

元宵节呢,恰好是明月当空。

大年初一是体面的,家家门前贴着鲜红的春联,人们穿着新衣裳,可是它还不够美:

元宵节,处处悬灯结彩,整条大街像是办喜事,火炽而美丽。

有名的老铺都要挂出几百盏灯来:

有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯:

有的通通彩绘《红楼梦》或《水浒传》故事,有的图案各式各样。

这在当年,也就是一种广告。

灯一悬起,任何人都可以进到铺中参观,晚间灯中都点上蜡烛,观者就更多。

这广告可不庸俗。

干果店在灯节还要做一批杂拌儿生意,所以每每独出心裁,制成各样的冰灯,或用麦苗做成一两条碧绿的长龙,把顾客招来。

孩子们买各种花炮燃放,即使不跑到街上去淘气,在家中也照样能有声有光地玩耍。

家中也有灯:

走马灯()宫灯()各形各色的纸灯()还有纱灯()里面有小铃,到时候就叮叮地响。

大家还必须吃元宵啊。

这的确是美好快乐的日子。

11.在选文括号内加上合适的标点符号。

(2分)

【答案】、、,,

【解析】本题考查标点符号的运用。

本题中“走马灯”“宫灯”“各形各色的纸灯”是并列描写灯种类的短语,所以中间要用顿号;“各形各色的纸灯”“还有纱灯”“里面有小铃”句子中间一般性停顿用逗号。

12.根据选文,下列不属于元宵节的习俗的一项是()。

(2分)

A.逛庙会B.吃元宵C.放花炮D.观花灯

【答案】A

【解析】本题考查课文内容的理解。

由“灯一悬起,任何人都可以进到铺中参观,晚间灯中都点上蜡烛,观者就更多。

”“孩子们买各种花炮燃放,即使不跑到街上去淘气,在家中也照样能有声有光地玩耍。

”“大家还必须吃元宵啊。

”可知元宵节的习俗有:

观花灯、放花炮、吃元宵。

A项“逛庙会”是大年初一的习俗。

13.“在家中也照样能有声有光地玩耍”,请用“”画出文中最能说明“有声有光”的句子。

(1分)

【答案】家中也有灯:

走马灯、宫灯、各形各色的纸灯,还有纱灯,里面有小铃,到时候就叮叮地响。

【解析】本题考查查找关键句子。

“有声有光”的意思是有声音也有光亮。

文中的“有光”指的是各种元宵的灯。

“有声”指的是灯里面有小铃,叮叮地响。

所以最能说明“有声有光”的句子为:

家中也有灯:

走马灯、宫灯、各形各色的纸灯,还有纱灯,里面有小铃,到时候就叮叮地响。

14.选文画“”的句子突出了灯的_________多,从“__________”一词中看得出来;灯的_______多,从“________”一词中看得出来。

(2分)

【答案】数量多几百盏灯种类各式各样

【解析】本题考查句子的理解与分析。

画线句子中“几百盏灯”突出了灯的数量多;“各种各样”的意思是具有各不相同的种类,在句中突出灯的种类多,表现在:

有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯:

有的通通彩绘《红楼梦》或《水浒传》故事。

15.作者描写处处悬灯结彩的热闹场景,是为了突出元宵节是。

(1分)

【答案】春节的又一个高潮

【解析】文中写了“除夕真热闹”,这是春节的第一个高潮;初一拜年、逛庙会,虽“光景与除夕截然不同”,但同样热闹,这是春节的第二个高潮;到了正月十五元宵节,人们看花灯、放花炮,家家户户吃元宵,这是春节的第三个高潮。

作者描写处处悬灯结彩的热闹场景,是为了突出元宵节是春节的又一个高潮。

(二)哨卡(12分)

①在风雪弥漫的远方,一座山峰若隐若现地高耸在半空中,那里有我军的一个哨卡。

②十余名军人正顶风冒雪,艰难地向山顶进发。

路实在太险,有些地方仅能容一人侧身通过。

路上是厚厚的雪,雪下是厚厚的冰,人走在上面,稍不留心就可能坠下悬崖。

③上校走在将军前面,遇到危险路段,总是先把脚踩实,再回头拉将军的手。

将军要考察这一带所有的哨卡,今天,他要去的是一个海拔最高的哨卡,那里仅有四名战士驻守。

④早上,将军还在山下的战士宿舍。

屋外狂风怒号,发出阵阵怵人的尖啸。

雪珠夹杂着小冰块击打着门扉,发出啪啪的声响。

将军戴上厚厚的皮军帽,扶正,命令道:

“走!

”好几个人围过来,面有难色:

“路太险,天太坏,下次吧!

”将军摆摆手,掀开厚厚的棉帘。

他凝望着远处的山峰,全然不顾漫天的飞雪和彻骨的狂风。

上校走到将军面前,贴近他的耳朵,几近恳求地说:

“太危险了……”上校是边防团的团长,是从军近三十年的老兵了。

长年的高原生活使他的脸色变得紫黑。

“战士们更危险,走!

”将军拍拍上校的肩,打断了他的话。

⑤接近三个小时的攀登,将军一行终于踏上了海拔五千多米的哨卡。

狂风更加肆虐,雪拍到脸上,像刀割一般疼痛。

⑥三名士兵列队迎接将军一行,将军一行与他们一一握手。

一位战士正在哨位上值勤,将军一行向哨位走去。

⑦风雪中,伫立着一位浑身是雪、眉毛上结着白霜的战士。

将军握住他的手,表示慰问。

忽然,将军注视起他来:

这位战士又黑又瘦,显得憔悴甚至苍老。

他问:

“当兵几年了?

”“五年。

”“一直在这儿?

”“不,以前在三千米,前年到这来的。

”

⑧将军目光严厉起来。

他转过身,盯着上校:

“高海拔地区值勤年限规定你忘了吗?

他,这么长时间,为什么?

”上校嗫嚅着,盯了哨兵一眼。

将军显得更生气了,他提高了嗓门:

“你就这么带兵的!

嗯?

”上校避开将军的目光,轻声说:

“这儿是艰苦,可总……”

⑨“假如是你的亲人,你会怎样?

”

⑩上校没有回答。

持枪哨兵立正着,张了张嘴。

上校瞄了他一眼,哨兵立即合上嘴。

这时,一个随员走过来,悄声对将军说:

“他是团长的……弟弟……”

⑪将军惊愕地注视着上校,又回头看了看持枪立正的战士。

突然,他脚跟一碰,立正,向上校,向他弟弟,向所有的军人,行了一个军礼。

所有的人都立正,向将军行了一个军礼,他们的眼中都闪着泪花。

⑫风雪中,一群军人伫立在高高的山峰上,犹如一座群雕。

远远望去,他们已与群山融为一体,支撑在天地之间。

15.根据意思,在选文中找出相应的词语并写下来。

(1分)

(1)因吃惊而发愣。

()

(2)想说话又吞吞吐吐不敢说出来。

()

【答案】惊愕嗫嚅

【解析】本题考查了根据词语含义写出正确词语的掌握能力。

本题难度不大,结合文中语境可直接找到答案。

根据“因吃惊而发愣”意思,对应文中第⑪段“将军惊愕地注视着上校,又回头看了看持枪立正的战士。

”里的“惊愕”词语;根据“想说话又吞吞吐吐不敢说出来”意思,对应文中第⑧段“校嗫嚅着,盯了哨兵一眼。

”里的“嗫嚅”词语。

故“因吃惊而发愣”对应的词语:

惊愕。

“想说话又吞吞吐吐不敢说出来”对应的词语是:

嗫嚅。

16.文中第④段写将军即将出发前,写“好几个人”的话和上校的恳求是为了,这是(正面、侧面)描写,其作用是。

(3分)

【答案】阻止将军前往哨卡侧面反衬哨卡的气候恶劣、路途艰险

【解析】本题考查了对文章的阅读与理解能力。

通过阅读第④段,结合“屋外狂风怒号,发出阵阵怵人的尖啸。

雪珠夹杂着小冰块击打着门扉,发出啪啪的声响。

”、“将军戴上厚厚的皮军帽,扶正,命令道:

‘走!

’好几个人围过来,面有难色:

‘路太险,天太坏,下次吧!

’”和“上校走到将军面前,贴近他的耳朵,几近恳求地说:

‘太危险了……’”语句,可知“好几个人”的话和上校的恳求是为了阻止将军前往哨卡,其中侧面描写出了哨卡的气候恶劣、路途艰险。

17.请概括短文的主要内容。

(2分)

【答案】将军带着团长及一行军人克服困难前往海拔最高的哨卡考察,他发现一位违反规定延长了执勤年限的哨兵正在执勤,将军生气地责问团长,后来才知道哨兵是团长的弟弟,将军十分感动。

【解析】本题考查了学生概括文章内容的能力。

作答时抓住语段的主要内容,选择重要词语概括。

通过阅读全文可知,本文讲述了将军带着团长及一行军人克服困难前往海拔最高的哨卡考察,他发现一位违反规定延长了执勤年限的哨兵正在执勤,将军生气地责问团长,后来才知道哨兵是团长的弟弟,将军十分感动的故事。

18.“持枪哨兵立正着,张了张嘴。

上校瞄了他一眼,哨兵立即合上嘴。

”哨兵张了张嘴想说的是

,哨兵又合上嘴是因为

。

(2分)

【答案】他是上校的亲人,是他的弟弟上校瞄了他一眼,不想让他说出真相

【解析】本题考查了对文章内容的理解与分析能力。

本题不难,文中有文字信息可供参考分析。

解答此类问题,还是要从文章中的句子入手,找到相关的文字信息,反复阅读,体会文意。

解答本题时,需要联系上下文回答。

根据第⑩段中的语句“这时,一个随员走过来,悄声对将军说:

‘他是团长的……弟弟……’”可知,这位违反规定延长了执勤年限的哨兵是团长的弟弟,因此当将军不明原因更生气时可推断出“哨兵张了张嘴”想说的是“他是上校的亲人,是他的弟弟”,但“上校瞄了他一眼,哨兵立即合上嘴。

”,哨兵合上嘴是因为上校瞄了他一眼,不想让他说出真相。

19.文章最后写“风雪中,一群军人伫立在高高的山峰上,犹如一座群雕。

”这句话把比作,表现了

。

(4分)

【答案】一群军人一座群雕这一群军人高尚的精神品质和留给人们的震撼,他们的形象将永远铭刻在人们心里

【解析】本题考查了修辞手法的理解。

修辞手法是为提高表达效果,用于各种文章或应用文,常见的有比喻、夸张、排比、拟人、反复、对偶、设问、反问等等。

文中“风雪中,一群军人伫立在高高的山峰上,犹如一座群雕。

”是一句比喻句,把一群军人比作一座群雕,表现了这一群军人高尚的精神品质和留给人们的震撼,他们的形象将永远铭刻在人们心里。

(三)(10分)

(材料一)

现在是信息社会,快速便捷的互联网将网络语言送进了我们的生活。

“囧”“槑”等网络用语激活了沉睡在字典中的“死”字;“敲黑板”“开脑洞”等词语鲜活贴切地描绘了生活中的现象,充分体现了网友的想象力与创造力;“锦鲤”表达了人们收获好运气的喜悦;“亲情价”表现了儿女对父母的关爱。

网络语言正向我们呈现了一种全新的、朝气蓬勃的语言文化现象。

(材料二)

网络语言发展迅速,在表述率性、直接的同时,也随之出现了一些问题。

出现了类似“菜鸟”“弱鸡”等不雅的词语。

人们在交流中过度调侃(kǎn)、恶意羞辱,使得语言的纯净,及语言背后所承载的传统文化与优良美德面临着严峻的考验。

作家池莉在接受采访时曾表示:

“当一位耄耋(màodié)老人、一位公务员、一位银行职员,都称呼我为‘亲’时,我何止被惊呆,简直是崩溃。

”语言并不仅仅是表达与交流的工具,语言更是一个民族、一个国家,千百年来传统文化与美德的重要载体与直接表现。

古人对贤者、长辈称“子”称“君”,近代以来我们称呼“先生”“您”。

这不光是用语的文明礼貌,更是我们传统文化中的“长幼有序”“人敬人高”,是人与人之间的尊重。

作为礼仪之邦的子孙,这些难道不是我们应该坚守的吗?

我们呼吁:

(材料三)

语言是保存和发展人类有形和无形遗产的最有力的工具。

全世界目前存有7099种语言,然而97%语言的使用者只占世界人口的4%。

今年2月21日是第20个国际母语日,口号是:

“尊重、守护每一种母语!

”保护语言的同时,我们还要推动语言及文化的多元发展。

我们深知保护母语,并不是闭关自守,墨守成规,语言自然要在时代的浪潮中不断发展。

因此,我们需要在理解、宽容与对话的基础上,接纳、吸收,不断继承与发展,帮助人们进一步加深对语言传统及其背后文化传统的认识,让我们的母语更好地传承下去!

20.(材料一)和(材料二)都与一个共同话题有关,这个话题是。

(2分)

【答案】网络语言

【解析】本题考查学生对话题信息的提取,可通过抓关键词语或在阅读的基础上提炼。

通过阅读材料一可知,第一句为中心句,说明了“现在是信息社会,快速便捷的互联网将网络语言送进了我们的生活。

”后面围绕这一句具体说明“网络语言走进哪里我们的生活”。

通过阅读材料二可知,第一句为中西新剧,说明了“网络语言发展循序,在表述率性、直接的同时,也随之出现了一些问题”,后面围绕这一句具体说明出现了哪些“问题”。

即网络语言走进了我们的生活;网络语言好与不好的现象。

所以【材料一】和【材料二】的共同话题是网络语言。

21.(材料一)表达了一个怎样的观点?

(2分)

【答案】网络语言正向我们呈现了一种全新的,朝气蓬勃的语言文化现象。

【解析】本题考查对材料一的深刻理解,通过阅读本材料,材料一中所表达的观点是:

网络语言正向我们呈现了一种全新的、朝气蓬勃的语言文化现象。

22.联系(材料二)和(材料三)的内容,把(材料二)的结尾补充完整,写在文中的横线上。

(3分)

【答案】自觉远离、一起消灭不雅的网络语言,提升网络语言的质量,传承我国的优秀传统文化。

【解析】本题考查在理解材料一和材料二的基础上再补充完整材料二。

根据这两个材料的具体内容,材料二接下去应写:

角度一,我们倡导积极向上的网络语言;角度二,自觉远离,一起消灭不雅的网络语言;角度三,传承我国的多元发展,净化网络语言,提升网络语言的质量。

23.结合以上三则材料,谈谈你对网络语言的看法。

要求:

观点明确,能够结合材料与生活实际,条理清晰地表达。

(3分)

【答案】我觉得应该批评、制止、不雅的网络语言。

比如有一次我和妈妈逛街时,宣传单上的标语写着“你是GG