中考语文总复习第2部分阅读专题14现代诗歌赏析习题135.docx

《中考语文总复习第2部分阅读专题14现代诗歌赏析习题135.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中考语文总复习第2部分阅读专题14现代诗歌赏析习题135.docx(35页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

中考语文总复习第2部分阅读专题14现代诗歌赏析习题135

专题十四 现代诗歌赏析

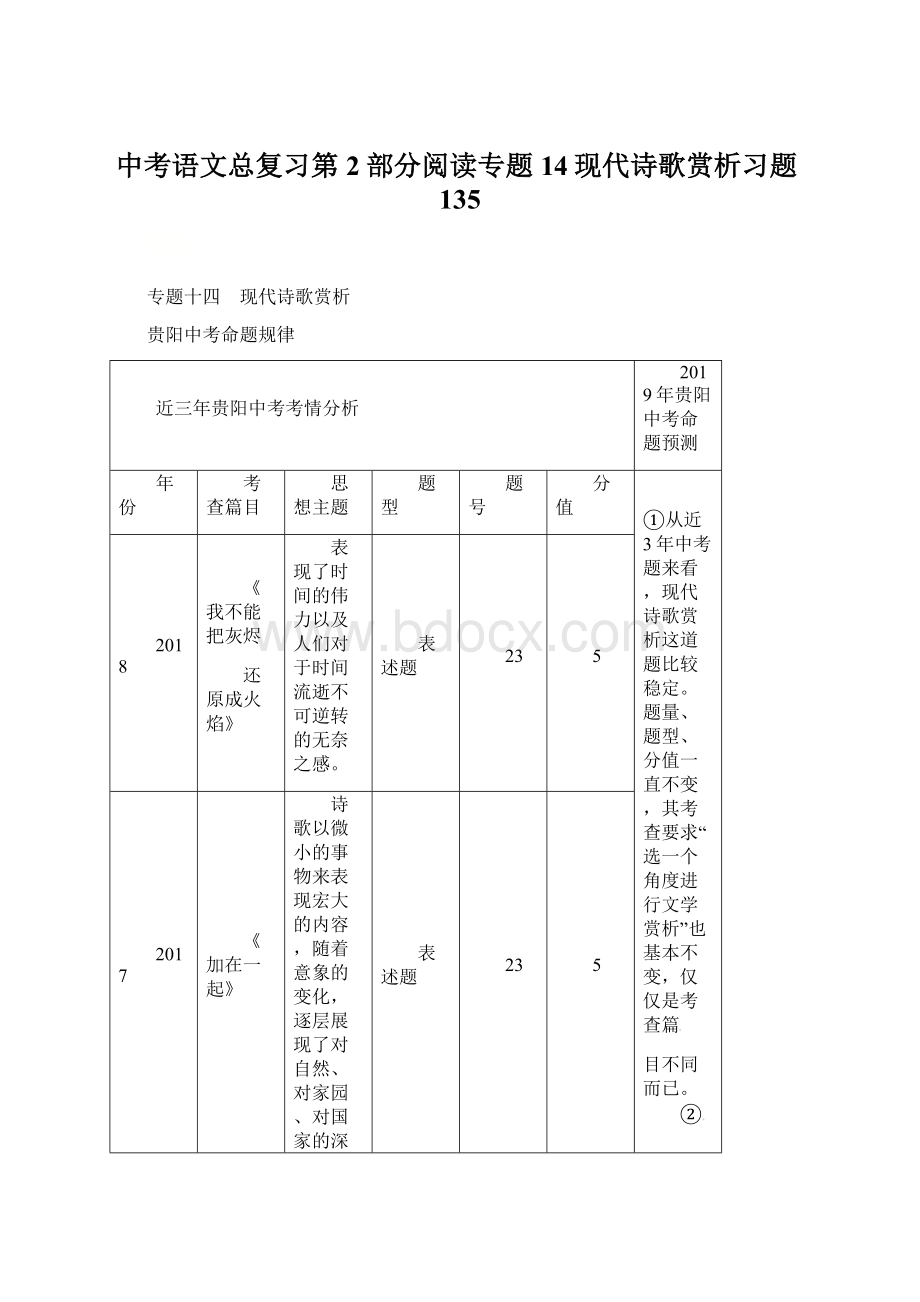

贵阳中考命题规律

近三年贵阳中考考情分析

2019年贵阳中考命题预测

年份

考查篇目

思想主题

题型

题号

分值

①从近3年中考题来看,现代诗歌赏析这道题比较稳定。

题量、题型、分值一直不变,其考查要求“选一个角度进行文学赏析”也基本不变,仅仅是考查篇

目不同而已。

②

近3年的考查篇目虽然不同,但在思想主题上主要表现为三个方面:

对自然、故土、祖国的热爱;对乐观积极的人生态度的赞颂;对生命价值、意义的思索。

③预测2019年中考在命题形式上会继续保持原有的题型、分值和要求。

学生在平时的阅读训练中,应多留意以上三种主题思想的诗歌;同时关注相似的主题思想下,诗人不同的表现形式和语言风格。

2018

《我不能把灰烬

还原成火焰》

表现了时间的伟力以及人们对于时间流逝不可逆转的无奈之感。

表述题

23

5

2017

《加在一起》

诗歌以微小的事物来表现宏大的内容,随着意象的变化,逐层展现了对自然、对家园、对国家的深切的爱意。

表述题

23

5

2016

《一张白纸就

是我的故乡》

诗人通过调动多种感官立体地为读者展现了一幅恬静美好、生机勃勃的乡村画卷,字里行间流淌着游子对故土的拳拳深情。

表述题

23

5

体验贵阳中考

(一)我不能把灰烬还原成火焰(2018贵阳中考)

华琨

我不能把冰冷的灰烬

还原成熊熊燃烧的火焰

把熊熊的火焰

还原成茂密的森林

正如

我不能把荒草离离的坟

还原成勤劳的父亲

把父亲 还原成咳嗽

把一声声咳嗽

还原成他弈棋时点燃的烟

也不能把大海

还原成一条条溪流

把溪流还原成

母亲洗衣时弯曲的背影

把背影

还原成她怀抱婴孩时哼唱的温柔

我不能把冬秋夏春还原成去年

可是

我能把一粒粒小小的葵花籽

变成一盏盏

黄灿灿的花朵

照耀着明亮的夏天

正如

我能把蹒跚学步的婴孩

变成强壮的青年

也能把花鸟虫鱼

变成埋藏在地底的坚硬的化石

也能把茂密的森林

变成黑色的煤 把黑色的煤

变成熊熊燃烧的火焰

温暖每一位曾经年轻过的灵魂

我能把春夏秋冬变成明年

我能把大海变成高山

又能把高山变成大海

这不是还原

这就是我啊 我是时间

(原作有删改)

阅读诗歌,抓住这首诗的主要特点,选一个角度进行文学赏析。

__示例一:

诗歌的内容前后两相对照。

本诗共十二小节,前五节诗人用“不能”“也不能”,表现了时间不可逆转、无法“还原”的遗憾、无奈。

第六节诗人笔锋一转,用“可是”一词,由“不能”转化成了“能”“也能”,与前文形成了极大的反差,让读者感受

到时间可以把“高山”变成“大海”,把“大海”变成“高山”的磅礴力量。

在这样的对照中,诗歌启发读者辩证地来看待时间,既要看到时光逝去带来的遗憾,也要看到时间带来的希望、带来的力量。

__________________________________________________________________________

__示例二:

诗人化抽象为具体,将无形的时间变得具体可感。

看不见、摸不着的时间在诗人笔下变得可看、可听。

过去,它曾是父亲“弈棋时点燃的烟”,曾是“一声声咳嗽”,是变成的“荒草离离的坟”;曾是“温柔”的母亲“怀抱婴孩时的哼唱”,曾是她“洗衣时弯曲的背影”。

未来,时间也将留下深深的足迹:

“小小的葵花籽”变成夏天“黄灿灿的花朵”;“蹒跚学步的婴孩”成长为“强壮的青年”;“森林”变成“煤”……在这些具体的描绘中,读者感受到了时间伟大的力量。

_______________________

__示例三:

诗歌极致铺陈渲染,最后一句才点明写作对象。

诗歌前五节,多次出现“不能”“还原”,引发读者心中疑问:

“我”是谁?

为什么“不能”把“灰烬”还原成“森林”,把“荒草萋萋的坟”还原成父亲的“咳嗽”和“点燃的烟”……正在读者诧异并渴望解惑之时,诗人笔锋一转,“可是”一词让读者更疑惑:

同样是“我”,却能把“高山”变成“大海”,把“大海”变成“高山”,“我”到底是谁?

竟有如此伟大的力量。

直至最后一句,才点明诗中的“我”就是“时间”,读者顿时豁然开朗。

____________________________

(二)加在一起(2017贵阳中考)

白连春

一声鸟鸣 是小的 轻的

和露珠 加在一起

就成了时间的最爱

早晨

一只蝴蝶 是小的 轻的

和花朵 加在一起

就成了四季的最爱

春天

一棵青草 是小的 轻的

和骏马 加在一起

就成了天空的最爱

大地

一块泥土 是小的 轻的

和汗水 加在一起

就成了犁耙的最爱

收成

一滴水珠 是小的 轻的

和插秧洗衣服做饭的背影 加在一起

就成了我的最爱

家园

一个我 一个你 是小的 轻的

和九百六十万平方公里的土地 加在一起

就成了我们的最爱

中国

(原作有删改)

阅读上面诗歌,请选择一个或两个角度进行文学赏析。

__示例一:

诗人选取简单的意象表达丰富的情感。

“鸟鸣”与“露珠”组成鸟语花香、温馨甜美的“早晨”;“蝴蝶”与“花朵”组成花团锦簇、蜂蝶翻飞的“春天”;“青草”与“骏马”组成生机勃勃、广袤无垠的“大地”;“泥土”与“汗水”组成硕果累累的“收成”;“水珠”与“背影”组成温暖和谐的“家园”;“我”“你”与“九百六十万平方公里的土地”,组成我们的大“中国”。

随着意象的变化,诗歌的情感越来越浓,由爱自然,到爱家园,最终上升到爱国家。

__

__示例二:

这首清新淡雅的小诗在结构形式上很有特点:

寓变化于统一,在

统一中有变化,具有古典诗词的韵律美。

诗歌每一节的结构相似,均衡对称,“是小的,轻的”“加在一起”“就成了……的最爱”这些词句,在每节固定的位置反复出现,营造出回环往复、一咏三叹的旋律。

同时,每一节的内容各有不同,起笔于“早晨”“春天”的时间内容,着笔于“大地”的空间内容,落笔于“收成”“家园”的情感内容,最终收笔于“中国”的家国情怀。

全诗回复跌宕,深情动人。

__

__示例三:

这首诗歌选取微小的事物来表现宏大的内容,独具匠心。

以一声鸟鸣、一滴露珠来表现“清晨”这个时间段,以一只蝴蝶、一朵花儿表现“春天”这个季节,以一棵青草、一匹骏马表现“大地”这样的场景,以一块泥土、一滴汗水表现“收成”的来之不易,以一粒水珠、一个背影表现“家园”的和谐温馨。

最后,为了表现对祖国的深情,诗人把“一个我”“一个你”放到“九百六十万平方公里的土地”这样的宏大背景之下,四两拨千斤,吟诵出一首对祖国深情而优美的恋歌。

(抓住一至两个赏点,角度明确,内容具体,层次清晰,表达流畅即可)__

(三)一张白纸就是我的故乡(2016贵阳中考)

熊焱

想老家的时候,就把一缕炊烟搬到纸上

要有低矮的瓦屋、藤蔓缠绕的篱笆

要有布谷催耕,玉米的芽孢在谷雨中破土

还要有蛙鸣浮动,在月光下叫碎我的孤独

哦,一张白纸就是我的故乡

我在纸上写下的每一颗文字

就是田间的小麦和水稻、地头的野花和杂草

它们开清淡的香,结饱满的果

生长着一卷卷恬静的时光

如果卷一卷纸角,抖一抖纸张

我会看到狗在吠,鸡在叫

牛犊在撒欢、马匹在飞跑

河水淌啊淌

流远了多少人一

曲曲的柔肠

在这张白纸上,分散的亲人们团聚了

死去的先人们回来了

连远来的客人,也都成为我的乡亲了

我走在他们的中间

道一声祝福

哼一曲民谣

粒粒汉字都是我温暖的呼吸和心跳

阅读上面诗歌,请选择一个或两个角度进行文学赏析。

__示例一:

诗歌以丰富的意象生动再现了作者记忆中故乡的模样。

作者起笔即用“一缕炊烟”带着读者走进魂牵梦萦的故乡。

低矮的瓦屋、藤蔓缠绕的篱笆、小麦和水稻、野花和杂草……这些意象带着泥土的芬芳扑面而来,优美、宁静、充满生机的乡村图景如漫卷的画轴,慢慢地铺展在读者面前。

正在读者沉浸于宁静之时,作者笔锋一转,选取狗、鸡、牛犊、马匹等意象,绘就了一幅鸡鸣狗叫、牛欢马跑的热热闹闹的村景图。

最后,作者落笔于“亲人”“先人”“客人”们,让他们在祝福和民谣声中聚在一起。

正因为有了我的乡亲,这个叫做“老家”、叫做“故乡”的地方才那样温暖而美好。

__

__示例二:

诗人通过调动多种感官立体地为读者展现了一幅恬静美好、生机勃勃的乡村画卷,粒粒文字中流淌着游子对故土的拳拳深情。

跟随作者的文字,我们看见“低矮的瓦屋”缭绕着炊烟,看到篱笆上缠绕着翠绿的藤蔓,还有“玉米的芽孢”“野花和杂草”,那么熟悉,那么亲切,这

些怎不叫人思念那个叫“老家”的地方?

我们还听到“蛙鸣”“狗吠”“鸡叫”“祝福”“民谣”,这声音就像妈妈呼唤乳名那样亲切而自然;我们还嗅到野花和杂草“清淡的香”……在视觉、听觉、嗅觉的不断变换中,一个有形有声有味的故乡跃然纸上,让人沉醉,我们似乎也触摸到诗人那思乡的脉搏。

__

__示例三:

诗人热情地歌颂了汉字“描画乡景、录下乡音、找寻乡情”的特殊魅力。

“粒粒”写在白纸上的汉字神奇地帮助作者描画记忆中的乡景:

“炊烟”“瓦屋”“篱笆”……帮助作者录下了乡音:

“蛙鸣”“狗吠”“鸡叫”……还帮助作者找寻乡情:

与“分散的亲人们”“先人们”团聚,和“远来的客人”成为乡亲,带着“温暖的呼吸和心跳”的“粒粒汉字”从游子的心间流淌到白纸上,让遥远的故乡变得触手可及,解了游子浓浓的乡愁,圆了游子回到故乡与亲人们“团聚”的愿望。

(抓住一至两个赏点,角度明确,内容具体,层次清晰,表达流畅即可)__

贵阳中考备考攻略

现代诗歌赏析答题技巧

【题干要求】

阅读诗歌,抓住这首诗

的主要特点,选一个角度进行文学赏析。

【思维过程】

首先,诗歌的写作目的在于“抒情言志”,即用简洁而生动的语言来传达诗人的思想和情感,它是整首诗的灵魂与统帅。

我们能不能读懂诗歌,关键就在于能不能透过字里行间,去理解、体悟诗人所要表达的思想感情。

所以,欣赏诗歌,读懂主题思想是关键的第一步。

其次,从整个题目要求来看,本题的答题关键在于“赏析”二字。

也就是我们在读懂诗歌思想主题的基础上,要开始探寻诗人用了哪些方法和技巧,来准确地传达这些思想感情,在写作上有什么值得欣赏的地方。

所以需要我们把“赏析”二字分开来看。

“赏”即“欣赏”,我们在阅读诗歌的过程中,要能够敏锐地找出这首诗歌的优点是什么,这也就是我们常说的“赏点”,并能够用一句话予以概括。

“析”即“分析”,在我们找出了诗歌的“赏点”之后,要潜心进入到诗歌的字里行间中去,为这样的“赏点”寻找相应的依据,以证明“赏点”是正确的。

在表达上,就需要对诗中的字词句等进行具体而细致的剖析,有条理有章法的梳理。

如此,有“赏点”有“分析”,点面结合、有理有据,才能完成一篇比较规范的诗歌赏析。

【答题技巧】

对于一首诗歌而言,在写作上的优点往往体现在如下几个方面:

1.鲜明的形象

诗歌是“抒情言志”的文学作品。

但“情”与“志”都是抽

象的事物,通俗点来说就是看不见、摸不着的。

如何使得抽象的“情”与“志”能在诗歌中变得形象具体呢?

诗人往往会借助于意象的使用和意境的描绘。

所谓“意象”,是诗人在诗中用来寄托思想情感的具体物象,比如余光中《乡愁》中的“邮票、船票、坟墓和海峡”;龚自珍《己亥杂诗(其五)》中的“落红”等等,都是诗人笔下承载了思想情感的事物。

通过对这些事物进行形象生动的描写,诗人的思想情感就变得具体可感了。

而“意境”则是诗歌中诗人刻意勾画出的图景或营造出的氛围,比如白居易《钱塘湖春行》中的“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”,马致远《天净沙·秋思》中的“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,两幅生动形象的画面就营造出了生机盎然的春意和宁静凄凉的秋景,诗人各自的喜悦与哀婉便跃然纸上。

所以,我们可以从形象性的角度出发,通过分析诗中的意象和意境,来进行诗歌赏析。

【例1】《加在一起》(2017贵阳中考)

诗人选取简单的意象表达丰富的情感。

“鸟鸣”与“露珠”组成鸟语花香、温馨甜美的“早晨”;“蝴蝶