九年级上册语文第二次月考试题.docx

《九年级上册语文第二次月考试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《九年级上册语文第二次月考试题.docx(98页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

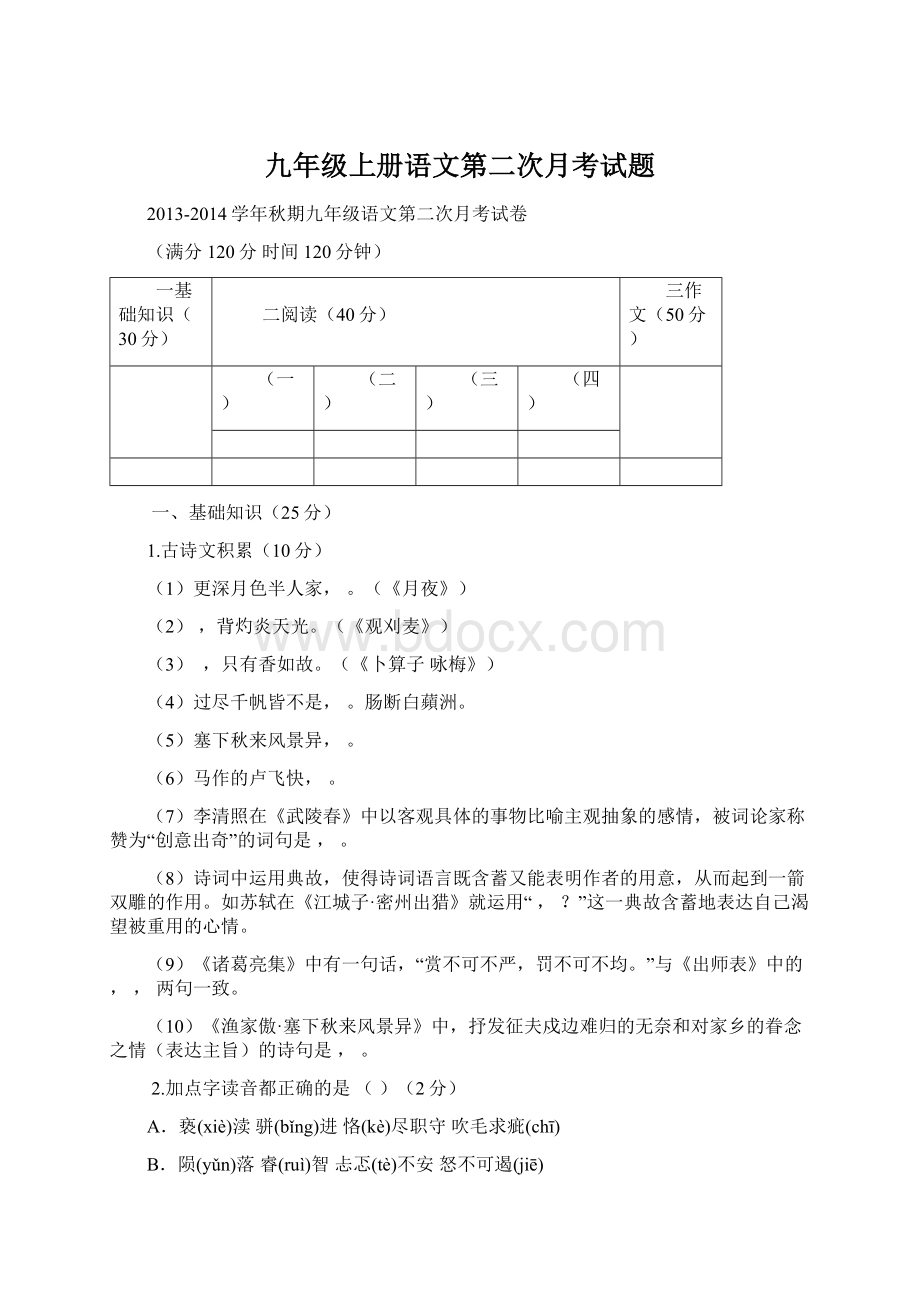

九年级上册语文第二次月考试题

2013-2014学年秋期九年级语文第二次月考试卷

(满分120分时间120分钟)

一基础知识(30分)

二阅读(40分)

三作文(50分)

(一)

(二)

(三)

(四)

一、基础知识(25分)

1.古诗文积累(10分)

(1)更深月色半人家,。

(《月夜》)

(2),背灼炎天光。

(《观刈麦》)

(3),只有香如故。

(《卜算子咏梅》)

(4)过尽千帆皆不是,。

肠断白蘋洲。

(5)塞下秋来风景异,。

(6)马作的卢飞快,。

(7)李清照在《武陵春》中以客观具体的事物比喻主观抽象的感情,被词论家称赞为“创意出奇”的词句是,。

(8)诗词中运用典故,使得诗词语言既含蓄又能表明作者的用意,从而起到一箭双雕的作用。

如苏轼在《江城子·密州出猎》就运用“,?

”这一典故含蓄地表达自己渴望被重用的心情。

(9)《诸葛亮集》中有一句话,“赏不可不严,罚不可不均。

”与《出师表》中的,,两句一致。

(10)《渔家傲·塞下秋来风景异》中,抒发征夫戍边难归的无奈和对家乡的眷念之情(表达主旨)的诗句是,。

2.加点字读音都正确的是()(2分)

A.亵(xiè)渎骈(bǐng)进恪(kè)尽职守吹毛求疵(chī)

B.陨(yǔn)落睿(ruì)智忐忑(tè)不安怒不可遏(jiē)

C.阴晦(huì)恣睢(suī)咬文嚼(jué)字豁(huò)然贯通

D.拮据(jū)滞(zhì)碍孜孜(zī)不倦妄自菲(fěi)薄

3.下列词语书写完全正确的一项是()(2分)

A、言行相顾断章取义强聒不舍心无旁骛

B、神情恍忽荡然无存花团锦簇棱角分明

C、铬尽职守自之知明恼羞成怒重蹈覆辙

D、一抔黄土涕泗横流怒不可遏歇斯底理

4.下列句子中加点成语运用正确的一项是()(2分)

A、为了全村人致富,村干部整天上蹿下跳,忙得不亦乐乎。

B、通过模拟考试,他发现了语文学习的蛛丝马迹。

C、他从下着雨的外面进来,身上一衣带水。

D、大家都要积极参加学校组织的献爱心活动,切不可熟视无睹。

5.依次填入下列空格处最恰当的一项是()(2分)

①每当夜间疲倦,正想偷懒时,仰面在灯光中他黑瘦的面貌。

②周瑜之所以被诸葛亮“气死”,归根到底在于周瑜气量狭小,不肯。

③城管部门要增强城市管理工作的责任感,切实好城市管理工作的重要职责。

④陇上江南天水作为中国旅游城市,以其的人文景观和绚丽的自然风光吸引着国内外的游客。

A.瞥见甘拜下风履行丰富B.瞧见惟命是从奉行丰富

C.瞧见甘拜下风奉行丰厚D.瞥见惟命是从履行丰厚

6.下列句子没有语病的一项是()(2分)

A、能否保持一颗平常心是考试正常发挥的关键。

B、熊熊大火中,一位遇难者向人们呼救。

C、看了这次内容丰富的展览,使我受到了深刻的教育。

D、夏天到了,大家游泳时要注意安全,防止发生事故。

7.下面是《水浒传》中“林冲棒打洪教头”的故事片断,请选择文后括号内的相应内容,填在横线上。

(4分)

鲁智深在①解救林

冲,护送一段路程后分手。

林冲三人来到一家酒店,听说村中有个②柴进,喜欢③,就投奔柴进庄上。

柴进设酒款待,此时洪教头歪戴头巾,④来到后堂。

林冲躬身施礼,洪教头⑤。

柴进让两个教头比试枪棒,林冲待洪教头步子乱时,打他个措手不及,

⑥。

洪教头羞颜满面,⑦。

(①山神庙,野猪林②小霸王,小旋风③结识好汉舞枪弄棒④挺着肚子挺着脯子⑤全不理睬勉强还礼⑥扑地倒了奄奄一息⑦下跪叩首求饶自投庄外去了)

①②③④

⑤⑥⑦

8.阅读下列材料,回答相关问题。

(4分)

材料一:

北京师范大学心理系儿童研究专家舒华教授公布,很多孩子的学习问题是由阅读问题引起的,很多智力正常的孩子存在不同程度的阅读困难,严重的已经发展成阅读障碍,阅读困难不仅会使孩子的语文学习产生困难,也会影响到其他学科的学习。

材料二:

随着音像制品的迅速普及,“读图”已逐渐成为未成年人获取知识的重要形式。

有关媒体调查表明,相当一部分中学生用影视、漫画来代替名著。

不少孩子对图像产生依赖心理,逐渐降低乃至失去了对文字阅读的兴趣。

对图像的过量摄入,导致了语言表达能力的大幅下降。

不少青少年反映说:

“很多时候,心里明明知道怎么说,但就是说不出来。

”

(1)以上两则材料反映了一个什么现象?

(1分)

(2)简要谈谈你对这一现象的看法,并提出合理的建议。

(1分)

(3)小宝要写一段话来表达自己对阅读的看法,请你帮他仿照划线部分,写两个句子。

(2分)

朋友,请珍惜阅读。

珍惜阅读,阅读便如一首歌,歌到情处泪双流;珍惜阅读,,;珍惜阅

读,,。

珍惜阅读,便是珍惜人生的一分一秒,珍惜世间的一草一木。

珍惜阅读,体味人生。

(一)诗词鉴赏(5分)

武陵春李清照

风住尘香花已尽,日晚倦梳头。

物是人非事事休,欲语泪先流。

闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟。

只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。

9.上片中,“”交代的是季节特征,“”是通过描绘日常起居生活来表达内心的哀伤。

(2分)

10.这首词是如何表达作者对故人的思念这份“浓愁”的?

(3分)

(二)仔细阅读下面文段,完成11-15题(13分)

淡之美(有删改)

①淡是一种至美的境界。

②淡比之浓,或许由于接近天然,似春雨,润物无声,容易被人接受。

③苏东坡写西湖,曾经有一句“淡妆浓抹总相宜”,但他这首诗所赞美的“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇”,也是大自然的西湖。

虽然苏东坡时代的西湖,并不是现在这个样子的,但真正欣赏西湖的游客,对那些大红大绿的,人工雕琢的,市廛云集的,车水马龙的景色未必多么感兴趣。

识得西湖的人,都知道只有在那早春时节,在那细雨,碧水,微风,柳枝,桨声,船影、淡雾、山岚之中的西湖,像一幅淡淡的水墨画,展现在你眼前的西湖,才是最美的西湖。

④水墨画,就是深得淡之美的一种艺术。

⑤在中国画中,浓得化不开的工笔重彩,毫无疑义是美。

但在一张玉版宣上,寥寥数笔便经营出一个境界,当然也是美。

前者,统统呈现在你眼前,一览无余。

后者,是一种省略的艺术,墨色有时淡得接近于无。

可表面的无,并不等于观众眼中的无,作者心中的无,那大片大片的白,其实是给你留下的想象空间。

“空山不见人,但闻人语响。

”没画出来的,要比画出来的更耐思索。

西方的油画,多浓重,每一种色彩,都惟恐不突出表现自己,而中国的水墨画,则以淡见长,能省一笔,决不赘语,所谓“惜墨如金”者也。

⑥一般说,浓到好处,不易;不过,淡而韵味犹存,似乎更难。

⑦咖啡是浓的,从色泽到给中枢神经的兴奋作用,以强烈为主调。

有一种土耳其款式的咖啡,煮在杯里,酽黑如漆,饮在口中,苦香无比,杯小如豆,只一口,能使饮者彻夜不眠,不觉东方之既白。

茶则是淡的了,尤其新摘的龙井,就更淡了。

一杯在手,嫩蕊舒展,上下浮沉,水色微碧,近乎透明,那种感官的怡悦,心胸的熨帖,腋下似有风生的惬意,也非笔墨所能形容。

⑧但是,若我而言,宁可倾向于淡。

强劲持久的兴奋,总是会产生负面效应。

⑨人生,其实也是这个道理。

浓是一种生存方式,淡,也是一种生存方式。

两者,因人而异,是不能简单地以是和非来判断的。

我呢,觉得淡一点,于身心似乎更有裨益。

⑩因此,持浓烈人生哲学者,自然是积极主义了;但执恬淡生活观者,也不能说是消极主义。

奋斗者可敬,进取者可钦,所向披靡者可佩,热烈拥抱生活者可亲;但是,从容而不(),自如而不(),审慎而不(),恬淡而不(),也未始不是又一种的积极。

⑪一个人活在这个世界上,不管你是举足轻重的大人物,还是微不足道的小人物,只要有人存在于你的周围,你就会成为坐标中的一个点,而这个点必然有着纵向和横向的联系。

于是,这就构成了家庭、邻里、单位、社会中各式各样繁复的感情关系。

你把你在这个坐标系上的点,看得浓一点,你的感情负担自然也就重;看得淡一点,你也许可以洒脱些,轻松些。

⑫物质的欲望,固然是人的本能,占有和谋取,追求和获得,大概是与生俱来的。

清教徒当然也无必要,但欲望膨胀到无限大,或争名于朝,或争利于市,或欲壑难填,无有穷期;或不甘寂寞,生怕冷落,或欺世盗名,招摇过市。

得则大欣喜,大快活;不得则大懊丧,大失落。

神经像淬火一般地经受极热与极冷的考验,难免要濒临崩溃边缘,疲于奔命的劳累争斗,保不准最后落一个身心俱弛的结果,活得也实在是不轻松啊!

其实,看得淡一点,可为而为之,不可为而不强为之的话,那么,得和失,成和败,就能淡然处之,而免掉许多不必要的烦恼。

⑬人生在世,求淡之美,不亦乐乎。

11.本文的中心论点是(2分)

12..第⑩段中括号内依次应填入的词语是()(2分)

A.急趋窘迫狷躁凡庸B.急趋狷躁窘迫凡庸

C.窘迫狷躁凡庸急趋D.窘迫凡庸急趋狷躁

13.请分析第⑦段主要运用的论证方法和作用。

(3分)

14.第⑧段中作者说“强劲持久的兴奋,总是会产生负面效应。

”,除本文提到的事例外,请为他补充一个事实论据,使这句话更具有说服力。

(3分)

15.作者说“人生在世,求淡之美,不亦乐乎”,也有人认为轰轰烈烈才是人生之精彩所在,你认为那种说法更有道理,请联系生活实际加以证明。

(3分)

(三)与周瑜相遇(10分)迟子建

一个司空见惯、平淡无奇的夜晚,我枕着一片芦苇见到了周瑜。

那个纵马驰骋、英气逼人的三国时的周瑜。

那晚,我漫无目的地行走在河岸上。

凉而湿的水气朝我袭来,我不知怎的闻到了一股烧艾草的气息,接着是鼓角相闻,我便离开河岸,寻着艾草的味儿和凛凛的鼓声去了,结果我见到了一片荒凉的旷野,那里的帐篷像蘑菇一样四处皆是,帐篷前篝火点点,军马安闲地周瑜。

周瑜也注意到了我,因为在垂头吃着夜草,隐隐的鼾声在大地上沉浮。

就在这时,我见到了独自立在旷野上的这旷野上,睁着眼睛的只有两个人:

一个是我,一个就是周瑜。

我见到了我最想见到的一个男性,那一瞬间我说不出话来,我见到亲密的人时往往都是这个表情。

周瑜身披铠甲,剑眉如飞,双目炯炯,一股逼人的英气令我颤抖不已。

“战事

还未起来,你为何而发抖?

”周瑜说。

我想告诉他,他的英气令我发抖,只有人的不可抗拒的魅力才令我发抖,可我说不出话来。

我不知道又有什么战事要发生。

这么大规模的安营扎寨,这么使周瑜彻夜难眠的战事,一定非同一般。

短兵相接,战前被擦得雪亮的军刀都会沾有血迹。

只有刀染了血迹,战争才算结束。

周瑜并没有在意我的发抖,而是将一把艾草丢进篝火里,我便明白了艾草味的由来。

可是先前所闻的鼓角声呢?

周瑜转身走向帐篷时,我见到了支在地上的一面鼓,号角则挂在帐篷上。

他拿起鼓槌,抑扬顿挫地敲了起来,然后又吹起了号角。

他陶醉着,为着战争之音而沉迷,他身上的铠甲闪闪发光。

我说:

“这鼓角声令我心烦。

”

周瑜笑了起来,他的笑声像雪山前的回音。

他放下了鼓槌和号角,他朝我走来,他说:

“什么声音不令你心烦?

”

我说:

“流水声、鸟声、孩子的吵闹声、女人的洗衣声、男人的饮酒声。

”

周瑜又一次笑了起来。

我见月光照亮了他的牙齿。

我说:

“我还不喜欢你身披的铠甲,你穿布衣会更英俊。

”

周瑜说:

“我不披铠甲,怎有英雄气概?

”

我说:

“你不披铠甲,才是真正的英雄。

”

我们不再对话。

我们相对着。

他说:

“你来自何方?

为何在我出征前出现?

”

我说:

“我是一个村妇,我收割完芦苇后到河岸散步,闻到艾草和鼓角

的气息,才来到这里,没想到与你相遇。

”

“你不希望与我相遇?

”他说。

“与你相遇,是我最大的心愿。

”我说。

“难道你不愿意与诸葛孔明相遇?

”他说。

“不。

”我说,“诸葛孔明是神,我不与神交往,我只与人交往。

”

“你说诸葛孔明是神,分明是嘲笑我英雄气短。

”周瑜激动了。

“英雄气短有何不好?

”我说,“我喜欢气短的英雄,我不喜欢永远不倒的

神。

英雄就该倒下。

”

周瑜不再发笑了,他又将一把艾草丢进篝火里。

我见月光微微泛白,奶乳般的光泽使旷野显得格外柔和安详。

我说:

“我该回去了,天快明了,该回去奶孩子了,猪和鸡也需要喂食了。

”

周瑜动也不动,他看着我。

我站了起来,恋恋不舍地离开周瑜。

走前我打着哆嗦,我在离开亲密的人时会

有这种举动。

我走了很久,不敢回头,我怕再看见月光下周瑜的影子。

快走到河岸的时候,却忍不住还是回了一下头,我发现周瑜不再身披铠

甲,他穿着一件白粗布的长袍,他将一把寒光闪烁的刀插在旷野上,刀刃上跳跃着银白色的月光。

战马依然安闲地吃着夜草,不再有鼓角声,只有淡淡的艾草味飘来。

一个司空见惯、平淡无奇的夜晚,我枕着一片芦苇见到了周瑜。

那片芦苇已被我的泪水打湿。

16.根据小说的故事情节完成填空。

(2分,每空不超过10个字)

“我”见到周瑜→→

17.请简要赏析下面的语句。

(2分)

我见月光微微泛白,奶

乳般的光泽使旷野显得格外柔和安详。

18.结合文末划线的语句,联系全文,说说“我”心目中的周瑜是一位怎样的英雄?

(2分)

19.试分析小说开头和结尾在文中所起的作用

。

(2分)

开头:

一个司空见惯、平淡无奇的夜晚,我枕着一片芦苇见到了周瑜。

那个纵马驰骋、英气逼人的三国时的周瑜。

结尾:

一个司空见惯、平淡

无奇的夜晚,我枕着一片芦苇见到了周瑜。

那片芦苇已被我的泪水打湿。

20.下列各项中,对小说理解和分析不恰当的一项是()(2分)

A.“我颤抖不已”“我打着哆嗦”这两处动作描写表明了“我”对周瑜的倾心与不舍。

B.周瑜“笑了起来”“又一次笑了起来”“不再发笑了”,体现了周瑜对“我”的态度由不以为然到深有触动。

C.小说以“与周瑜相遇”为主线,运用了虚实结合的写法。

如文中写艾草味、鼓角声便是实写。

D.小说通过描述一个村妇的内心世界,表现了厌恶战争,喜爱安宁而淳朴的生活这一主题。

(四)文言文阅读(12分)

秦王怫然怒,谓唐雎曰:

“公尝闻天子之怒乎?

”唐雎对曰:

“臣未尝闻也。

”秦王曰:

“天子之怒,伏尸百万,流血千里。

”唐雎曰:

“大王尝闻布衣之怒乎?

”秦王曰:

“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。

”唐雎曰:

“此庸夫之怒也,非士之怒也。

夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,苍鹰击于殿上。

此三子皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。

若士必怒,浮尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。

”挺剑而起。

秦王色挠,长跪而谢之曰:

“先生坐,何至于此!

寡人谕矣,夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。

”

21.解释下列加点词语。

(2分)

逆寡人()色挠()怫然()跪而谢之()

22.加点文言虚词用法相同的一项是(2分)()

A.而君以五十里之地存者挺剑而起B.轻寡人与与臣而将四矣

C.寡人以五百里之地易安陵以头抢地尔D.受地于先王仓鹰击于殿上

23.翻译下列语句。

(4分)

(1)寡人谕矣:

夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。

_______________________________________________________________

(2)若士必怒,浮尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。

_______________________________________________________________

24.外交辞令往往委婉含蓄,隐藏着“潜台词”,听话者应仔细揣摩,才能灵活应付。

请揣摩下列各句,说说其“潜台词”是什么。

(4分)

(1)公亦尝闻天子之怒乎?

(2)与臣而将四矣。

(四)作文(50分)

25.读下面一段文字,按要求作文。

幸运固然令人羡慕,但战胜逆境则令人佩服。

超越自然的奇迹,总是在对逆境的征服中出现的。

一切幸福都并非没有烦恼,而一切逆境也绝非没有希望。

最美的刺绣,是以明丽的花朵映衬于暗淡的背景,而绝不是以暗淡的花朵映衬于明丽的背景。

从这图像中去汲取启示吧。

上面这段文字选自培根的《人生论》,培根对环境的理解可谓深刻,你呢,由这里的“幸运”和“逆境”想到了什么?

请你以“幸运”或“逆境”为话题,写一篇作文,不少于600字。

【要求】①立意自定,标题自拟,文体自选(诗歌除外)。

②文中不得出现真实的校名、人名。

题目:

⑨,其实也是这个道理。

浓是一种生存方式,淡,也是一种生存方式。

两者,因人而异,是不能简单地以是和非来判断的。

我呢,觉得淡一点,于身心似乎更有裨益。

⑩因此,持浓烈人生哲学者,自然是积极主义了;但执恬淡生活观者,也不能说是消极主义。

奋斗者可敬,进取者可钦,所向披靡者可佩,热烈拥抱生活者可亲;但是,从容而不(),自如而不(),审慎而不(),恬淡而不(),也未始不是又一种的积极。

⑪一个人活在这个世界上,不管你是举足轻重的大人物,还是微不足道的小人物,只要有人存在于你的周围,你就会成为坐标中的一个点,而这个点必然有着纵向和横向的联系。

于是,这就构成了家庭、邻里、单位、社会中各式各样繁复的感情关系。

你把你在这个坐标系上的点,看得浓一点,你的感情负担自然也就重;看得淡一点,你也许可以洒脱些,轻松些。

⑫物质的欲望,固然是人的本能,占有和谋取,追求和获得,大概是与生俱来的。

清教徒当然也无必要,但欲望膨胀到无限大,或争名于朝,或争利于市,或欲壑难填,无有穷期;或不甘寂寞,生怕冷落,或欺世盗名,招摇过市。

得则大欣喜,大快活;不得则大懊丧,大失落。

神经像淬火一般地经受极热与极冷的考验,难免要濒临崩溃边缘,疲于奔命的劳累争斗,保不准最后落一个身心俱弛的结果,活得也实在是不轻松啊!

其实,看得淡一点,可为而为之,不可为而不强为之的话,那么,得和失,成和败,就能淡然处之,而免掉许多不必要的烦恼。

⑬人生在世,求淡之美,不亦乐乎

18、本文的中心论点是

19.第⑩段中括号内依次应填入的词语是()(3分)

A.急趋窘迫狷躁凡庸B.急趋狷躁窘迫凡庸

C.窘迫狷躁凡庸急趋D.窘迫凡庸急趋狷躁

20.请分析第⑦段主要运用的论证方法和作用。

(4分)

21.第⑧段中作者说“强劲持久的兴奋,总是会产生负面效应。

”,除本文提到的事例外,请为他补充一个事实论据,使这句话更具有说服力。

(3分)

22.有人评价本文,认为作者充分展示了“淡美”的精髓,而又不失之偏颇,请你从文中举出两个“不失之偏颇”的例子,并简要分析。

(4分)

23.作者说“人生在世,求淡之美,不亦乐乎”,也有人认为轰轰烈烈才是人生之精彩所在,你认为那种说法更有道理,请联系生活实际加以证明。

(4分)

(一)阅读下面文章,完成8—12题。

(15分)

与周瑜相遇

迟子建

一个司空见惯、平淡无奇的夜晚,我枕着一片芦苇见到了周瑜。

那个纵马驰骋、英气逼人的三国时的周瑜。

那晚,我漫无目的地行走在河岸上。

凉而湿的水气朝我袭来,我不知怎的闻到了一股烧艾草的气息,接着是鼓角相闻,我便离开河岸,寻着艾草的味儿和凛凛的鼓声去了,结果我见到了一片荒凉的旷野,那里的帐篷像蘑菇一样四处皆是,帐篷前篝火点点,军马安闲地垂头吃着夜草,隐隐的鼾声在大地上沉浮。

就在这时,我见到了独自立在旷野上的周瑜。

周瑜也注意到了我,因为在这旷野上,睁着眼睛的只有两个人:

一个是我,一个就是周瑜。

我见到了我最想见到的一个男性,那一瞬间我说不出话来,我见到亲密的人时往往都是这个表情。

周瑜身披铠甲,剑眉如飞,双目炯炯,一股逼人的英气令我颤抖不已。

“战事

还未起来,你为何而发抖?

”周瑜说。

我想告诉他,他的英气令我发抖,只有人的不可抗拒的魅力才令我发抖,可我说不出话来。

我不知道又有什么战事要发生。

这么大规模的安营扎寨,这么使周瑜彻夜难眠的战事,一定非同一般。

短兵相接,战前被擦得雪亮的军刀都会沾有血迹。

只有刀染了血迹,战争才算结束。

周瑜并没有在意我的发抖,而是将一把艾草丢进篝火里,我便明白了艾草味的由来。

可是先前所闻的鼓角声呢?

周瑜转身走向帐篷时,我见到了支在地上的一面鼓,号角则挂在帐篷上。

他拿起鼓槌,抑扬顿挫地敲了起来,然后又吹起了号角。

他陶醉着,为着战争之音而沉迷,他身上的铠甲闪闪发光。

我说:

“这鼓角声令我心烦。

”

周瑜笑了起来,他的笑声像雪山前的回音。

他放下了鼓槌和号角,他朝我走来,他说:

“什么声音不令你心烦?

”

我说:

“流水声、鸟声、孩子的吵闹声、女人的洗衣声、男人的饮酒声。

”

周瑜又一次笑了起来。

我见月光照亮了他的牙齿。

我说:

“我还不喜欢你身披的铠甲,你穿布衣会更英俊。

”

周瑜说:

“我不披铠甲,怎有英雄气概?

”

我说:

“你不披铠甲,才是真正的英雄。

”

我们不再对话。

我们相对着。

他说:

“你来自何方?

为何在我出征前出现?

”

我说:

“我是一个村妇,我收割完芦苇后到河岸散步,闻到艾草和鼓角

的气息,才来到这里,没想到与你相遇。

”

“你不希望与我相遇?

”他说。

“与你相遇,是我最大的心愿。

”我说。

“难道你不愿意与诸葛孔明相遇?

”他说。

“不。

”我说,“诸葛孔明是神,我不与神交往,我只与人交往。

”

“你说诸葛孔明是神,分明是嘲笑我英雄气短。

”周瑜激动了。

“英雄气短有何不好?

”我说,“我喜欢气短的英雄,我不喜欢永远不倒的

神。

英雄就该倒下。

”

周瑜不再发笑了,他又将一把艾草丢进篝火里。

我见月光微微泛白,奶乳般的光泽使旷野显得格外柔和安详。

我说:

“我该回去了,天快明了,该回去奶孩子了,猪和鸡也需要喂食了。

”

周瑜动也不动,他看着我。

我站了起来,恋恋不舍地离开周瑜。

走前我打着哆嗦,我在离开亲密的人时会

有这种举动。

我走了很久,不敢回头,我怕再看见月光下周瑜的影子。

快走到河岸的时候,却忍不住还是回了一下头,我发现周瑜不再身披铠

甲,他穿着一件白粗布的长袍,他将一把寒光闪烁的刀插在旷野上,刀刃上跳跃着银白色的月光。

战马依然安闲地吃着夜草,不再有鼓角声,只有淡淡的艾草味飘来。

一个司空见惯、平淡无奇的夜晚,我枕着一片芦苇见到了周瑜。

那片芦苇已被我的泪水打湿。

8.根据小说的故事情节完成填空。

(2分,每空不超过10个字)

“我”见到周瑜→→

9.请简要赏析下面的语句。

(3分)

我见月光微微泛白,奶

乳般的光泽使旷野显得格外柔和安详。

10.结合文末划线的语句,联系全文,说说“我”心目中的周瑜是一位怎样的英雄?

(3分)

11.试分析小说开头和结尾在文中所起的作用

。

(4分)

开头:

一个司空见惯、平淡无奇的夜晚,我枕着一片芦苇见到了周瑜。

那个纵马驰骋、英气逼人的三国时的周瑜。

结尾:

一个司空见惯、平淡

无奇的夜晚,我枕着一片芦苇见到了周瑜。

那片芦苇已被我的泪水打湿。

12.下列各项中,对小说理解和分析不恰当的一项是()(3分)

A.“我颤抖不已”“我打着哆嗦”这两处动作描写表明了“我”对周瑜的倾心与不舍。

B.周瑜“笑了起来”“又一次笑了起来”“不再发笑了”,体现了周瑜对“我”的态度由不以为然到深有触动。

C.小说以“与周瑜相遇”为主线,运用了虚实结合的写法。

如文中写艾草味、鼓角声便是实写。

D.小说通过描述一个村妇的内心世界,表现了厌恶战争,喜爱安宁而淳朴的生活这一主题。

五、文