温州医学院临床药理学期末考试.docx

《温州医学院临床药理学期末考试.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《温州医学院临床药理学期末考试.docx(26页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

温州医学院临床药理学期末考试

《临床药理学与药物治疗学》教学大纲

一、前言

临床药理学以人体为对象,研究药物与机体的相互作用。

药物治疗学则针对疾病的病因和临床发展过程,选择和使用药物,对病人实施个体化治疗。

临床药理学与治疗学的有机结合,在药学和医学之间起到桥梁作用,是一门广泛交叉的综合性学科。

通过研究药物与人体之间相互作用的规律,运用药理学、基础医学、临床医学等领域的基础知识,指导新药的临床研究和疾病临床治疗实践中的合理用药。

因此在临床医师的继续教育中开展临床药理学与治疗学培训,以及在医药专业的本科生或硕士研究生完成基础药理学的学习后开设临床药理学与治疗学课程,具有十分重要的意义。

本大纲用于药学本科学生,采用浙江大学出版社出版,周红宇,陈醒言主编的《临床药理学与药物治疗学》,共27章。

总论部分8章,主要介绍与临床药理学及药物治疗相关的基本概念,基本理论。

包括新药临床研究,临床药代动力学与给药方案,药物不良反应与药源性疾病,药物相互作用,特殊人群的临床用药,疾病对临床用药的影响等。

各论部分19章,按系统编排,以疾病为纲,着重介绍应如何根据疾病的病理机制和药物的药理学特点正确地选择和使用药物。

各章节后面附有复习思考题。

全部课程内容划分为掌握、熟悉和了解三个层次要求。

面授学时数为38学时。

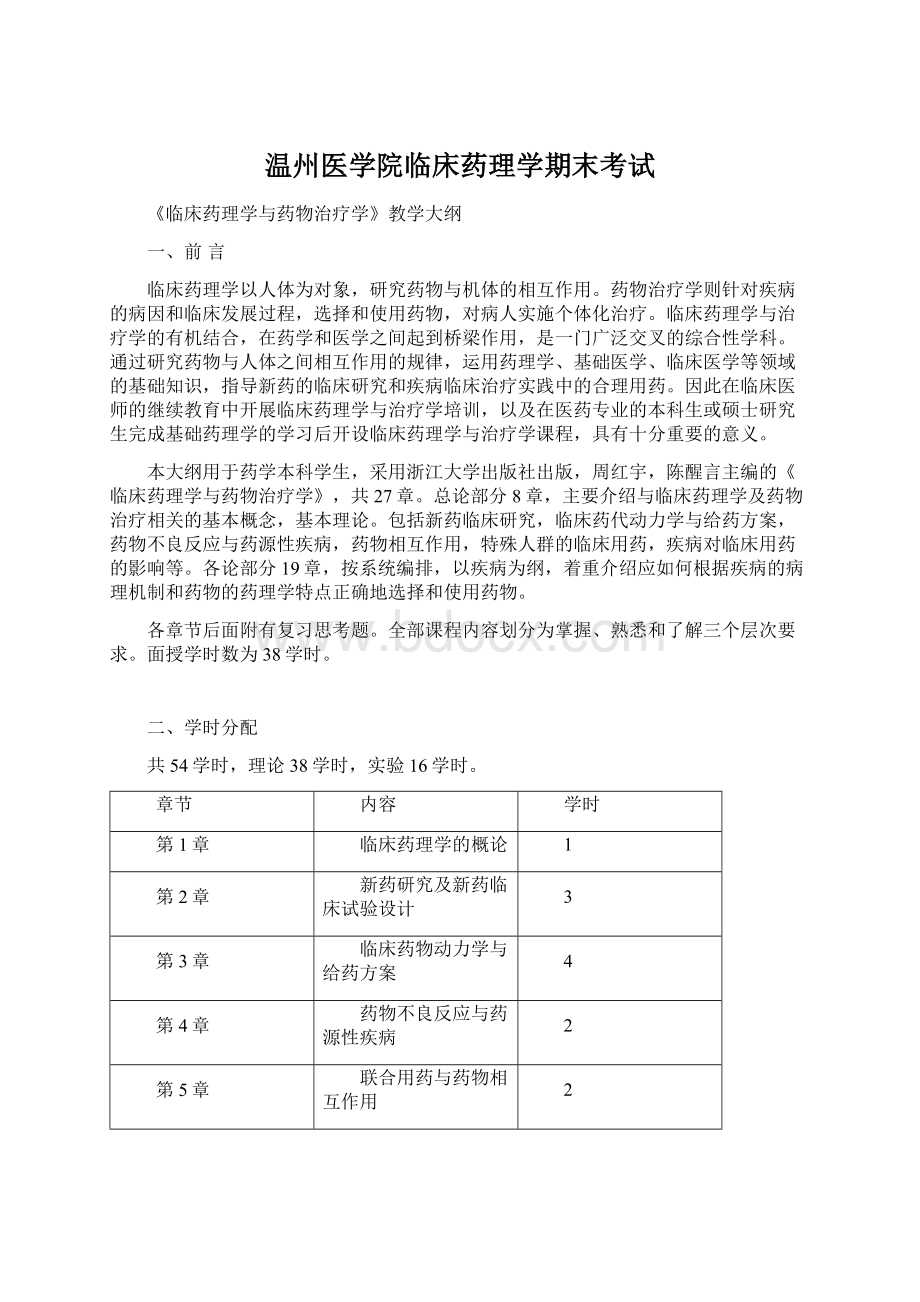

二、学时分配

共54学时,理论38学时,实验16学时。

章节

内容

学时

第1章

临床药理学的概论

1

第2章

新药研究及新药临床试验设计

3

第3章

临床药物动力学与给药方案

4

第4章

药物不良反应与药源性疾病

2

第5章

联合用药与药物相互作用

2

第6章

特殊人群的临床用药

2

第7章

遗传因素与临床用药

2

第8章

药物依赖性与药物滥用

2

第9章

精神分裂症的药物治疗

自学

第10章

心境障碍的药物治疗

2

第11章

癫痫的药物治疗

自学

第12章

中枢退行性疾病的药物治疗

自学

第13章

疼痛的药物治疗

自学

第14章

高血压的药物治疗

3

第15章

缺血性心脏病与动脉粥样硬化的药物治疗

自学

第16章

心力衰竭的药物治疗

3

第17章

心律失常的药物治疗

自学

第18章

休克的药物治疗

自学

第19章

支气管哮喘的药物治疗

2

第20章

消化性溃疡的药物治疗

1

第21章

糖尿病的药物治疗

2

第22章

甲亢的药物治疗

1

第23章

抗炎药与免疫调节药的临床应用

自学

第24章

抗菌药物的临床应用

4

第25章

抗病毒药与抗真菌药的临床应用

自学

第26章

抗肿瘤药的临床应用

2

第27章

中毒及其解救

自学

三、教学内容及要求

第一章临床药理学的概论

【目的要求】

1.掌握临床药理学、药物治疗学的概念。

2.熟悉临床药理学的研究内容、学科任务及其与药理学、药物治疗学的关系。

3.了解临床药理学的发展概况。

【教学时数】

1学时

【教学内容】

一、临床药理学的发展概况

二、临床药理学研究内容

1.药效学研究:

研究药物对人体(包括老、幼、正常人与病人)生理与生化功能的影响和临床效应,以及药物的作用原理。

2.安全性研究:

观察药物可能发生的不良反应,寻找避免或减少不良反应的途径和方法。

3.药动学研究:

利用体内药物浓度分析技术以及数学知识,定量观察药物体内过程特点和药物浓度变化的规律。

三、临床药理学的学科任务

1.新药的临床研究与评价;

2.药物不良反应监察;

3.上市药物的再评价;

4.教学与培训;

四、临床药理学与药物治疗学

1.药物治疗学的基本概念

2.临床药理学与药物治疗学的相互关系

第二章新药研究及新药临床试验设计

【目的要求】

1.掌握新药的基本概念、分类和新药临床试验的内容

2.熟悉新药研究的基本过程和临床试验的基本原则

3.了解药品临床试验管理规范(GCP)

【教学时数】

3学时

【教学内容】

一、新药的基本概念

二、新药研究的基本过程

1、新药临床前研究:

(1)药学研究;(2)主要药效学研究;(3)一般药理学研究;(4)药动学研究;(5)毒理学研究;

2、申请临床研究

3、新药临床研究:

I期临床试验;II期临床试验;III期临床试验;IV期临床试验;生物等效性试验。

4、申请生产和试生产

三、药品临床试验管理规范:

《药品临床试验管理规范》(GCP)的基本事项内容。

四、新药的临床试验与评价

I期临床试验、II期临床试验、III期临床试验、IV期临床试验和生物等效性试验的基本内容。

五、临床试验的基本原则。

第三章临床药物动力学与给药方案

【目的要求】

1.掌握临床药物动力学的基本概念和主要药动学参数;掌握一级动力学过程、零级动力学过程和非线性动力学过程的特点。

掌握给药方案的设计和调整,掌握治疗药物监测的概念和临床应用。

2.熟悉影响血药浓度的因素。

3.了解群体药动学的概念;常用个体化给药的方法。

【教学时数】

4学时

【教学内容】

一、临床药物动力学的主要概念及意义

1.速率过程与速率常数

2.血药浓度-时间曲线下面积(AUC)

3.房室模型

4.表观分布容积

5.半衰期

6.总清除率

7.稳态血浆浓度

8.积累系数

9.负荷剂量

10.生物利用度

二、临床给药方案设计与调整

1.单剂量给药方案

2.多次剂量给药方案

3.肝功能障碍病人给药方案调整

4.肾功能障碍病人给药方案调整

三、治疗药物监测(therapeuticdrugmonitoringTDM)

1、治疗药物监测的临床意义

(1)个体化给药

(2)药物过量中毒的诊断

(3)判断病人用药的依从性(依从性指病人是否遵医嘱用药)

2、血药浓度与药效的关系

3、治疗药物监测的指征

(1)治疗指数低的药物

(2)具有非线性动力学特征的药物

(3)治疗作用与毒性反应难以区分

(4)肝肾心功能不全

(5)合并用药

4、治疗药物监测应注意的几个问题

(1)影响血药浓度与药效关系的因素

(2)血药浓度测定方法的建立和验证

(3)采血时间与方法

5、个体化的给药方法:

(1)稳态一点法:

简便易行,抽血次数少,易为病人所接受。

(2)多点法:

多时间点采样,测血药浓度,计算机拟合模型求算参数,设计调整给药方案。

第四章药物不良反应与药源性疾病

[目的要求]

1.掌握药物不良反应的概念及类型;掌握药源性疾病的概念、诊断和处理原则。

2.熟悉药物不良反应的发病机制;

3.熟悉常见的药源性疾病;

4.了解药物不良反应监测系统。

[教学时数]2学时

[教学内容]

药物都具有治疗作用和不良反应。

凡是病人用药后产生的与用药目的无关或给病人带来痛苦的反应统称为不良反应。

药源性疾病是药物引起的疾病,既是医源性疾病的组成部分,又是药物不良反应的延伸。

一、药物不良反应及其监测:

1.药物不良反应的类型

A型不良反应(量变型异常):

其发生与药物的剂量有直接关系,并随剂量的增加而加重。

B型不良反应(质变型异常):

与药物剂量无关,分为药物异常型与病人异常型两种。

2.药物不良反应的发病机制

(1)A型不良反应的发病机制:

药动学原因、靶器官的敏感性增强

(2)B型不良反应的发病机制:

药物异常性、病人异常性:

遗传异常、免疫异常。

3.药物不良反应危害

4.药物不良反应的监测

(1)自发呈报监测系统

(2)医院全面监测系统

二、药源性疾病

1.药源性疾病的诊断与处理

2.药源性疾病的基本类型:

中毒型、炎症型、增生型、萎缩型、赘生型和癌变、变性和浸润型、畸形发育性(胚胎型)、血管水肿型、血管栓塞型、精神依赖型以及功能型。

3.常见的药源性疾病

(1)肝损害;

(2)肾损害;(3)循环系统损害;(4)精神神经系统损害;(5)血液和造血系统损害;(6)消化系统损害;(7)呼吸系统损害;(8)运动系统损害;(9)代谢和水电解质紊乱;(10)药物的变态反应;(11)其他。

第五章联合用药与药物相互作用

[目的要求]

1.掌握药物相互作用、协同作用、拮抗作用、配伍禁忌的概念。

掌握药物相互作用的临床意义。

2.熟悉药物相互作用对药代动力学、药效动力学的影响及食物对药物相互作用的影响。

3.了解药物相互作用引起的严重不良反应。

[教学时数]2学时

[教学内容]

一、有关概念:

药物相互作用(druginteractions):

指病人同时或在一定时间内先后应用两种或两种以上药物所产生的复合效应,包括药效增强或减弱、不良反应增强或减轻,甚至出现毒性反应。

配伍禁忌:

指药物在进入人体之前所发生的物理或化学反应,导致药效改变.包括引起沉淀或析出结晶、导致药效降低,甚至失效。

塑料制容器亦会吸附某些药物而影响疗效。

协同作用(synergism):

联合用药使药物作用增强。

拮抗作用(antagonism):

联合用药使药物作用减弱。

药物相互作用的临床意义:

发挥药物的最大疗效,减少或避免药物不良反应。

二、药物相互作用对药代动力学的影响

1.影响药物吸收:

pH、胃肠运动、药物之间结合、肠粘膜对药物吸收的影响。

2.影响药物分布:

药物之间可通过竞争与血浆蛋白结合而影响彼此的作用。

血浆蛋白结合率高的药物之间可发生竞争性置换,如保泰松与口服降糖药合用,使后者游离型增多,引起低血糖反应。

3.影响药物代谢:

苯巴比妥等药酶的诱导剂可导致另一药物的药理活性或治疗作用逐渐下降,合用时需加大剂量。

能抑制药酶代谢的药物,可使合用药物的代谢减慢,血药浓度升高,药效增强甚至中毒;细菌产生的β-内酰胺酶可使β-内酰胺类抗生素活性降低,若与β-内酰胺酶抑制剂合用,后者的抗菌活性明显增强。

4.影响药物排泄:

改变肾血流量和肾小球滤过率的药物,可影响其他药物从肾排泄;两种酸性药物或两种碱性药物并用,可以相互竞争转运载体而竞争性抑制由肾小管的分泌;能够改变尿液pH的药物,可通过改变弱酸或弱碱性药物的解离度而影响其排泄。

三、药物相互作用对药效动力学的影响

两种以上药物联合应用时,可通过相互影响与受体结合或影响神经递质的合成、贮存、释放、再摄取以及灭活或改变药物靶位的敏感性而引起药物效应的变化。

五、药物相互作用引起的严重不良反应:

心血管系统不良反应;呼吸系统不良反应;血液系统不良反应;神经系统不良反应;肾脏的不良反应。

第六章特殊人群的临床用药

【目的要求】

1、掌握药物对胎儿和新生儿的不良反应;掌握老年人药效动力学及常用药物。

2、熟悉分娩期及哺乳期用药了解围生期药物代谢动力学;熟悉老年人药代动力学、老年生理、生化功能的特点。

3.了解儿科用药剂量的计算。

【教学时数】

2学时

【教学内容】

一、妊娠期及哺乳期妇女用药

1.妊娠期药物代谢动力学特点。

2.药物经胎盘的转运与代谢:

胎盘的生理学、胎盘的转运功能及药物转运、胎盘的代谢功能。

3.胎儿药动学特点。

4.妊娠期用药与致畸:

苯妥英钠与巴比妥类、碳酸锂、已烯雌酚、避孕药、链霉素、四环素类、维生素A类、抗凝药、抗恶性肿瘤药、糖皮质激素、抗甲状腺素、酒精、吸烟等引起的致畸作用。

5.妊娠期常用药物的选择

6.哺乳期用药

二、新生儿及儿童用药

1.新生儿及儿童药动学特点。

2.新生儿药效学及用药的特殊特点

3.儿童合理用药注意事项

三、老年人用药

1.老年人生理、生化功能的特点:

(1)神经系统、内分泌系统功能的改变。

(2)心血管系统、肾脏、呼吸系统、消化系统功能的改变。

(3)免疫系统功能的改变。

2.老年人药代动力学

(1)药物吸收:

胃酸缺乏、胃排空速度减慢、胃肠及肝血流量减少、胃肠道内液体量减少。

(2)药物分布:

机体构成成分的变化、血浆蛋白结合、药物与红细胞结合。

(3)药物代谢与肝血流量、白蛋白、血浆半衰期、剂量。

(4)药物排泄与肾血流量及肾小球滤过。

3.老年人药效动力学

(1)神经系统、心血管系统功能改变与药效学。

(2)药物耐受性和治疗的依从性下降。

4.老年人常见的不良反应

(1)发生率高的原因。

(2)常见的药不良反应。

5.老年人用药一般原则

第七章遗传因素与临床用药

【目的要求】

1.掌握遗传药理学的基本概念;

2.熟悉药物代谢酶遗传变异和药物受体基因多态性对药物效应的影响;

3.了解药物基因组学的概念。

【教学时数】

2学时

【教学内容】

一、遗传药理学概况:

表型和基因型、遗传药理学多态性、单基因遗传、多基因遗传、单核苷酸多态性(SNP)。

二、药物代谢酶多态性:

1、药物氧化代谢酶多态性:

异喹胍羟化多态性(CYP2D6遗传多态性)、S-美芬妥英-4'-羟化多态性(CYP2C19遗传多态性)

2、药物代谢转移酶多态性:

NAT2遗传多态性、甲基转移酶遗传多态性

3、药物脱氢酶多态性:

乙醇脱氢酶(ADH)多态性、乙醛脱氢酶多态性(ALDH)

三、药物受体遗传多态性:

胰岛素抵抗、恶性高热、肾性尿崩症、香豆素类抗凝药耐受性

四、药物基因组学

第八章药物依赖性与药物滥用

[目的要求]

1.掌握药物滥用的概念和具有依赖性药物的分类。

掌握阿片类、可卡因、镇静催眠药及乙醇依赖性的治疗措施。

2.熟悉药物滥用的管制及药物滥用的危害。

3.了解常见被滥用药物的中毒症状和戒断症状。

[教学时数]2学时

[教学内容]

一、基本概念:

药物滥用、依赖性、戒断症状。

二、具有依赖性特性的药物的分类:

1.麻醉药品(narcoticdrugs):

阿片类、可卡因、大麻。

2.精神药物(psychotropicsubstances):

:

镇静催眠药、中枢兴奋药、致幻剂。

3.其它:

烟草、酒精、挥发性有机溶剂。

三、麻醉性镇痛药滥用的表现、戒断症状表现及依赖性的治疗。

四、乙醇中毒的症状、戒断症状表现及依赖性的治疗。

五、其他:

苯丙胺类、可卡因类、巴比妥类滥用的表现

第九章精神分裂症的药物治疗

[目的要求]

1.掌握常用抗精神病药物的特点。

2.熟悉精神分裂症的神经生化基础。

3.了解精神分裂症的药物治疗原则。

[教学时数]

自学。

[教学内容]

一、精神分裂症的发病机理与临床表现:

精神分裂症神经生化基础方面的研究,主要有三个方面的假说:

DA(DA)假说;氨基酸类神经递质假说;5-羟色胺(5-HT)假说。

二、常用抗精神病药物及药理学特点:

(1)第一代抗精神病药(传统抗精神病药、典型抗精神病药)和第二代抗精神病药(又称非传统抗精神病药、非典型抗精神病药或新型抗精神病药物等)。

(2)常用抗精神病药物的药理作用,体内过程,作用机制和不良反应。

(3)氯丙嗪、奋乃静、氟哌啶醇、氯氮平、利培酮、奥氮平、阿立哌唑等药物的特点。

三、精神分裂症的药物治疗

第十章心境障碍的药物治疗

[目的要求]

1.掌握抗焦虑药的分类和药理学特点,熟悉其临床评价及选药原则。

2.掌握心境稳定剂碳酸锂的药动学,药理作用,作用机制及不良反应。

[教学时数]

2学时。

[教学内容]

一、心境障碍的病理机制和临床表现

二、心境障碍的常用药物

1、心境稳定剂是治疗躁狂以及预防双向情感障碍的躁狂或抑郁发作,且不会诱发躁狂与抑郁转相的一类药物。

目前,比较公认的心境稳定剂包括碳酸锂及抗癫痫药丙戊酸盐、卡马西平。

2、抗焦虑药的作用特点、常用药物的临床评价及选药原则、应用注意事项。

三、心境障碍的药物治疗

第十一章癫痫的药物治疗

[目的要求]

1.掌握苯妥英钠、苯巴比妥、卡马西平、乙琥胺的作用、作用机制、应用和不良反应。

2.掌握各类癫痫的合理选药。

3.熟悉其他抗癫痫药的作用与应用,熟悉抗癫痫药治疗的一般原则。

4.了解癫痫的分类。

[教学时数]

自学。

[教学内容]

一、癫痫发作的机制

二、癫痫发作的临床分型

三、传统抗癫痫药物:

1、苯妥英钠(phenytoinsodium):

治疗强直-阵挛发作和部分性发作的首选药之一,治疗癫痫特续状态的有效药物。

亦可用于治疗外周神经痛和抗心律失常。

体内过程特点、毒性反应和用药注意。

2、苯巴比妥:

强直-阵挛发作、小儿癫痫发作的首选药之一。

3、卡马西平(carbamazepine):

复杂部分性发作和强直-阵挛发作的首选药之一。

对三叉神经痛的疗效优于苯妥英钠。

4、乙琥胺(ethosuximide)是小发作的首选药,对其他型癫痫无效。

抗癫痫药的主要不良反应及用药注意事项。

5、新型抗癫痫药物

四、癫痫药物治疗的一般原则

第十二章中枢退行性疾病的药物治疗

[目的要求]

1.掌握帕金森病的发病机制。

2.掌握左旋多巴的药动学特点、作用及应用。

与卡比多巴等外周脱羧酶抑制剂合用的意义。

3.掌握拟多巴胺类药和中枢性抗胆碱药治疗帕金森病的机制和应用特点。

4.熟悉金刚烷胺、溴隐亭、司立吉林治疗帕金森病的特点。

5.了解阿尔茨海默病的发病机理及治疗药物。

[教学时数]

自学。

[教学内容]

一、帕金森病的发病机制和药物作用环节:

病因:

多巴胺学说;氧化应激-自由基学说

治疗:

应用拟多巴胺药或胆碱受体阻断药,恢复多巴胺能神经和胆碱能神经功能的平衡。

二、帕金森病的治疗药物

1、拟多巴胺药:

左旋多巴治疗帕金森病的特点、体内过程、不良反应。

与左旋氨基酸脱羧酶抑制剂卡比多巴或苄丝肼可合用的机理。

单胺氧化酶抑制剂司来吉兰抑制MAOB,减少纹状体内DA降解,抑制神经毒性物质形成,保护黑质DA神经元。

与左旋多巴合用,减轻“开-关”现象。

其他拟多巴胺药。

2、中枢抗胆碱药:

苯海索、丙环定:

阻断中枢胆碱受体,减弱胆碱能神经功能。

作用特点及用途。

三、胆碱酯酶抑制剂治疗阿尔滋海默病。

第十三章疼痛的药物治疗

[目的要求]

熟悉常见头痛和神经痛的药物治疗

[教学时数]

自学。

[教学内容]

一、偏头痛的药物治疗

二、丛集性头痛的药物治疗

三、肌紧张性头痛的药物治疗

四、放射性神经痛的药物治疗

第十四章高血压的药物治疗

【目的要求】

1.掌握利尿药、β受体阻断药、转化酶抑制药、钙拮抗药、哌唑嗪、AT受体阻断药等治疗高血压药的药理作用、作用机制、适应症及主要的不良反应。

2.熟悉可乐定、甲基多巴、利血平、胍乙啶、肼苯哒嗪、长压定等的临床应用。

3.了解高血压病的诊断标准及临床分型。

高血压病的发病机制及抗高血压药在治疗中的地位和分类。

【教学时数】

3学时

【教学内容】

一、高血压病的诊断标准。

临床分型。

高血压病的发病机理,按主要作用部位对抗高血压的分类。

二、常用的降压药

1.利尿降压药:

利尿药口服早期降压与其降低血容量有关。

长期应用因动脉壁上Na+浓度降低,小动脉扩张而产生降压作用。

氢氯噻嗪口服用于轻度高血压治疗或与其它降压药配伍治疗中度及重度高血压病。

2.肾上腺素受体阻断药

(1)β受体阻断药普萘洛尔的降压作用机制及临床应用。

(2)α受体阻断药(哌唑嗪):

选择性α1受体阻断药哌唑嗪能扩张动静脉血管,降低心脏的前后负荷。

临床用于中度高血压及心力衰竭的治疗。

非选择性α1受体阻断药酚妥拉明用于嗜铬细胞瘤引起的高血压危象。

3.钙通道阻滞药的降压作用和应用。

4.血管紧张素转化酶抑制剂卡托普利的降压作用机制及临床应用。

5.血管紧张素受体阻断药氯沙坦的作用及临床应用。

6.中枢性降压药

(1)可乐定的降压作用特点。

降压作用的机制是激活中枢咪唑啉受体及突触后膜上的α2受体。

临床用于中度高血压治疗,尤其对伴有消化性溃疡的患者尤为适宜。

(2)α-甲基多巴:

降压作用及作用原制与可乐定相似,其特点是不减少肾血流量,特别适用于高血压伴肾功能不良患者。

7.抗肾上腺素神经药:

利血平降压作用的特点。

降压作用的机制是耗竭交感末梢囊泡内的儿茶酚胺,导致交感功能障碍。

胍乙啶降压作用强大。

作用机制是抑制交感末梢递质的释放,长期应用亦可耗竭末梢的儿茶酚胺。

8.其他降压药

肼屈嗪、硝普钠、米诺地尔、二氮嗪的降压作用,临床应用及不良反应。

三、抗高血压药的合理应用的原则

第十五章缺血性心脏病与动脉粥样硬化的药物治疗

【目的要求】

1.掌握硝酸酯类抗心绞痛的作用、作用机制、临床应用及用法,不良反应和耐受性。

掌握β受体阻断药和钙拮抗药抗心绞痛作用、作用机制、不良反应及临床应用的特点。

掌握常用调血脂药的药理特性及目前发展和应用的情况。

2.熟悉发生心绞痛的基本病理生理机制及其临床表现和分型。

熟悉血脂与动脉粥样硬化的关系。

3.了解心绞痛的概念、主要症状及其与冠心病的关系和对人体的危害。

了解抗动脉粥样硬化药的含义及在防治心脑血管病中的重要性。

了解多烯脂肪酸的类型及其抗动粥作用的机理的效应,发展的前景。

【教学时数】

自学

【教学内容】

一、心绞痛是冠心病的常见症状,主要表现为胸骨后或左胸前区阵发性闷痛或绞痛,临床常将其分为典型(稳定型)和变异型心绞痛两大类型,都是由于心肌供氧相对或绝对不足所致。

能够降低心肌耗氧或增加供血、供氧的药物都具抗心绞痛的效应。

二、硝酸酯类常用药物有硝酸甘油、戊四硝酯及硝酸异山梨酯。

硝酸酯类可用于防治典型及变异型心绞痛及急性心肌梗死,其机制和注意事项。

三、β受体阻断药普萘洛尔是常用的抗心绞痛药,普萘洛尔可用于典型心绞痛、急性心肌梗死,不宜用于变异性心绞痛,其机制、注意事项及与硝酸酯伍用优缺点。

四、钙拮抗药常用的有硝苯地平、地尔硫卓和维拉帕米等。

硝苯地平是变异性心绞痛的首选药。

其机制和不良反应。

五、调血脂药

(一)临床根据各种脂蛋白在血浆过高的特点,高脂蛋白血症分为六种类型。

(二)调血脂药

1.HMG-CoA还原酶抑制剂(他汀类):

有洛伐他汀,普伐他汀及辛伐他汀等。

抑制HMG-CoA还原酶,降低血清TC、LDL、TG及VLDL,升高HDL,减少内源性Ch的合成,相应增加肝细胞LDL受体的活性。

2.胆汁酸螯合剂:

考来烯胺为碱性阴离子交换树脂的氯化物,在消化道中不被分解、消化和吸收,能与胆汁螯合,打断胆汁酸的回吸收和利用,从而便体内的Ch或高LDL降低。

3.烟酸:

主要降低TG及VLDL,也经度降低LDL及TC,升高HDL,可用于II、III、IV型高脂蛋白血症。

有扩张皮肤的血管,降低糖耐量、增加血中尿酸及胃肠刺激等反应。

4.苯氧酸(fibricacid)类:

吉非贝齐,非诺贝特和苯扎贝特等。

降低TG,VLDL的作用较强,降TC及LDL作用较弱,可升高HDL,并有抗血小板聚集、抗凝血等作用,主用于Ⅱb、II及IV型高脂蛋白血症。

5.抗氧化剂普罗布考有抗氧化作用,抑制LDL的氧化变性,同时能促进Ch的逆行转运,适用于各种高Gh血症。

6.多烯脂肪酸:

r亚麻酸、亚油酸、二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯酸(DHA)等。

第十六章心力衰竭的药物治疗

【目的要求】

1.掌握血管紧张素转换酶抑制药、AT受体阻断药、利尿药、β受体阻断药、强心苷、非苷类强心药及血管扩张药治疗心力衰竭作用机制、临床应用及评价。

2.了解心力衰竭的病理生理学改变及药物治疗的演变。

【教学时数】

3学时

【教学内容】

一、血管紧张素转化酶抑制剂和AT受体阻断药治疗充血性心力衰竭的作用、作用机制和临床应用。

二、利尿药治疗心力衰竭的作用与应用。

三、β受体阻断药:

对心力衰竭从禁忌到适应症,抗心衰的机制:

对心功能与血液动力学的影响;抗交感作用;抗心律失常与抗心肌缺血作用。

四、强心苷类

1.强心苷类抗心衰的作用与机制