人教版初二上册文言文问答题整理.docx

《人教版初二上册文言文问答题整理.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版初二上册文言文问答题整理.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

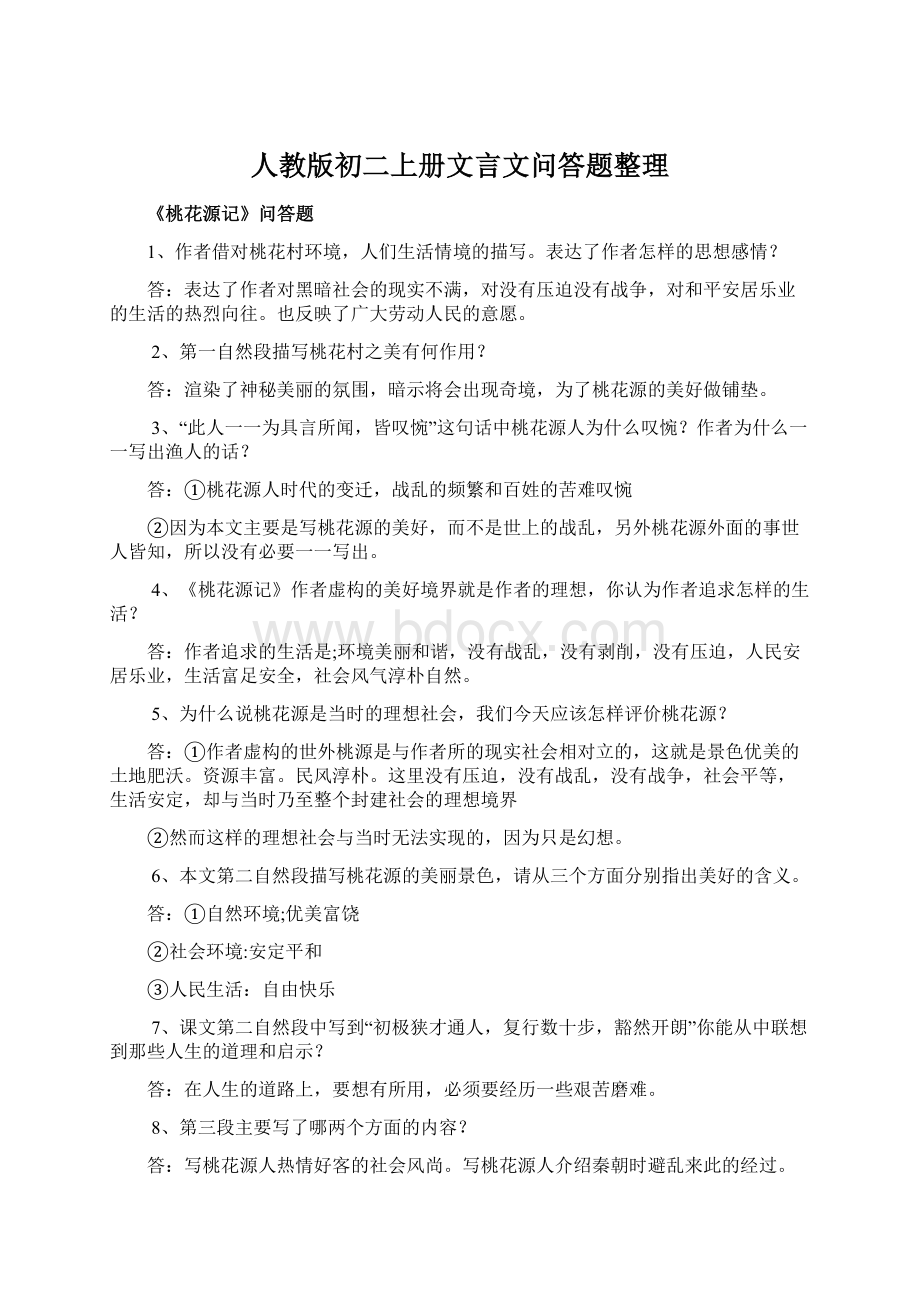

人教版初二上册文言文问答题整理

《桃花源记》问答题

1、作者借对桃花村环境,人们生活情境的描写。

表达了作者怎样的思想感情?

答:

表达了作者对黑暗社会的现实不满,对没有压迫没有战争,对和平安居乐业的生活的热烈向往。

也反映了广大劳动人民的意愿。

2、第一自然段描写桃花村之美有何作用?

答:

渲染了神秘美丽的氛围,暗示将会出现奇境,为了桃花源的美好做铺垫。

3、“此人一一为具言所闻,皆叹惋”这句话中桃花源人为什么叹惋?

作者为什么一一写出渔人的话?

答:

①桃花源人时代的变迁,战乱的频繁和百姓的苦难叹惋

②因为本文主要是写桃花源的美好,而不是世上的战乱,另外桃花源外面的事世人皆知,所以没有必要一一写出。

4、《桃花源记》作者虚构的美好境界就是作者的理想,你认为作者追求怎样的生活?

答:

作者追求的生活是;环境美丽和谐,没有战乱,没有剥削,没有压迫,人民安居乐业,生活富足安全,社会风气淳朴自然。

5、为什么说桃花源是当时的理想社会,我们今天应该怎样评价桃花源?

答:

①作者虚构的世外桃源是与作者所的现实社会相对立的,这就是景色优美的土地肥沃。

资源丰富。

民风淳朴。

这里没有压迫,没有战乱,没有战争,社会平等,生活安定,却与当时乃至整个封建社会的理想境界

②然而这样的理想社会与当时无法实现的,因为只是幻想。

6、本文第二自然段描写桃花源的美丽景色,请从三个方面分别指出美好的含义。

答:

①自然环境;优美富饶

②社会环境:

安定平和

③人民生活:

自由快乐

7、课文第二自然段中写到“初极狭才通人,复行数十步,豁然开朗”你能从中联想到那些人生的道理和启示?

答:

在人生的道路上,要想有所用,必须要经历一些艰苦磨难。

8、第三段主要写了哪两个方面的内容?

答:

写桃花源人热情好客的社会风尚。

写桃花源人介绍秦朝时避乱来此的经过。

9、为什么桃源人嘱咐渔人“不足为外人道也”。

答:

因为桃源人是躲避战乱才来到这里的,他们对这里的生活很满足。

想永远保留住这个绝境,不想外面的人打搅现在的生活。

10、作者为什么在这篇文章中,虚构了一个与黑暗社会现实相对立的美好环境?

答:

作者通过这品文章表达了自己的政治理想,反映广大人民的意愿,表达了作者对美好生活的向往。

对黑暗社会的否定和批判。

11、你认为桃花源成为人们心中生生的人间仙境的原因有哪些?

答:

环境优美安宁和平,民风淳朴,百姓生活安定快乐,热情好客。

12、与当今社会相比,你是喜欢桃花源还是喜欢当今社会,为什么?

答:

喜欢当今社会。

因为桃花源带有明显的原始社会的痕迹,表现了一定的复古倾向,是不可实现的空想,而当今社会是高度文明极度繁荣的社会,是桃花源无法比拟的。

13、桃花源真的存在吗?

答:

桃花源在当时社会现实中是不存在的,只存在于作者的心中。

是社会所憧憬的理想社会的曲折反映。

14、忧民生痛苦,盼百姓和乐

15、如何让评价陶渊明的“世外桃源”式的理想?

答:

在当时兵荒马乱社会污浊官场黑暗的社会环境中,陶渊明这一桃花源式的理想不只表达了他不为五斗米折腰的情操,也在一定程度上表达了广大人民反对战争,反剥削的愿望,当然这个理想在当时是不可能实现的。

而且陶渊明归隐山林,消极避世的作法,在今天看来也并不可取,反映出时代和阶级的局限性。

16、有人认为渔人不遵守诺言,“处处志之”“诣太守,说如此。

”,此举十分可恶,应予以指责,你认为作者这样写得用意在此吗?

请说明理由。

答:

不在此;意在说明桃花源的神秘、难以寻找、似有还无,暗示读者在现实中桃花源是不存在的,进一步表明劳动人民对美好生活的向往。

说明作者无力改变社会现实,内心充满无奈。

17、渔人是个怎样的人?

写渔人有怎样的作用?

答:

渔人是个背信弃义、不守诺言的人。

写渔人的作用是:

一方面与桃花源中人的淳朴好客形成对比,加深了人们对桃花源外社会的认识,突出了桃花源是理想的社会;另一方面,本文以渔人进出桃花源的行踪为线索,写渔人是组织材料的需要。

、

《三峡》习题

1.第一段:

总写三峡的特点,山高岭连,中间狭窄。

a、自三峡七百里中:

交待三峡之长。

b、两岸连山,略无阙处:

写两岸连山的特点——连。

c、重岩叠嶂,隐天蔽日:

写山高。

“重”“叠”就是山本身的状态,写其高,是俯瞰而得,“隐”“蔽”是以天和日来衬托其高,是仰视所见。

d、自非亭午夜分,不见曦月:

表现山高陡峭。

是以特定条件下的情景,形象的综合表现以上所写的特点。

2、第二段:

写夏季三峡特点:

水涨流速,交通阻断。

a、至于夏水襄陵,沿溯阻绝:

这句所写的是水势大水流速情况下的通例。

b、或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵:

取一特例,进一步证明水速,给人以具体印象,由此可以想到李白的《早发自帝城》中的名句:

“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。

”“朝发白帝,暮到江陵。

”表现水流湍急。

c、其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也:

用奔马和疾风比喻,呈现出三峡水流的湍急,形象深刻。

3、第三段:

写春冬时三峡情景;水退潭清,风景秀丽。

a、素湍绿潭,回清倒影:

形容江水澄澈,风光妩媚。

这句是俯视江中所见。

动景静景相结合,色彩不同,相映成趣。

描绘出秀丽隽逸的风光。

b、绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间:

这三句是写仰视所见,由峡底写到山上,写山静泉飞,怪柏水奇。

静中有动,山水相配,形成一幅挺拔超脱的图画。

c、清荣峻茂,良多趣味:

这两句是作者对这段的总括说明。

四个字“清、荣、峻、茂”极为精练,描写四种景物,而且各具特色。

最后由写景导出了作者的心境。

4、第四段:

写秋天三峡情景:

水枯气寒,猿鸣凄凉。

a、每至晴初霜旦“霜”暗指秋季。

b、林寒涧肃:

描写秋天实景,可见一片凄清肃杀的气氛。

c、空谷传响哀转久绝:

是渲染猿呜函凄,山谷空旷。

“哀转久绝”回应了上文“两岸连山,略无阙处”。

d、故渔者歌日:

“巴东三峡巫峡,猿鸣三声泪沾裳”:

写渔歌,也是从两方面:

一是峡长,二是声哀。

问答题:

l、写秋峡用代表性事物“猿”来表现。

写“猿"又分两个层次:

一是直接叙述,一是引渔歌为证。

写“猿”是围绕着“山”和“哀”两个重点,从而显示秋峡的特点。

写“猿鸣"使人进一步能体会到山高岭连,峡窄水长的特点,同时也渲染了秋天萧瑟的气氛。

2、文未引渔歌从本段决定对前面写景的补充,是借渔歌抒写作者所见所闻,从全文看,结尾引渔歌与开头的“或三谷急渲,有时朝发自帝,暮到江陵”呼应自然景物。

尽管让人赏心悦目,但劳动人民内心伤悲。

3、结尾引渔歌的作用。

答:

(1)从本段说,是对前面写景的补充。

是借渔歌抒写作者眼见“晴初霜旦,林寒涧肃”的景像和耳听“高猿长啸,属引凄异"之声的感受,见此景听此声悲凉之情油然而生。

(2)从全文看,结尾引渔歌与开头的“或为命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵”相呼应,为赴王命,为了生计,渔民、船夫终年在凶险的惊涛骇浪中挣扎搏斗,苦不堪言,危不顾命。

自然景物尽管令人赏心悦目,却给劳动人民增加了苦难。

4、本文是如何写三峡之险的?

答:

用“夏水襄陵,沿溯阻绝”简单概括,尤其·“阻绝”一词突出三峡之险。

5、文章描写春、冬之时的三蛱,恰似一条曲折漫长的彩色画廊,充满了深幽隽逸的秀美,把能概括这些特点词语找出来。

答:

素湍绿潭,回清倒影、清荣峻茂。

6、文章结尾引用渔歌“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳”这与作者所描写的秋日之景有什么联系?

答:

写景中包含着悲凉,凄寂的气象。

仿佛含着深深的愁绪;引用渔歌把自然景物与人们的心情融合在一起,起到余音绕梁的作用。

7、“虽乘奔御风,不以疾也。

”这句话用了什么修辞?

有什么样的表达效果?

答:

比喻,夸张,形象地表现了夏季三峡水流之急。

8、“绝巘多生怪柏”这里写“怪柏”有什么意义?

答:

“怪柏”显示旺盛的生命和坚强的意志,给山水间投进一股生命的活流,使人顿觉生意盎然。

9、作者写《水经注》是为水作注,为何先写山?

答:

为写水势,先写山势。

这既能揭示水速的原因,又能使急流和竣岭相互映衬,更能形成一幅险竣壮奇的图画。

10、从猿鸣之中渲染了三峡秋天怎样的气氛?

使人进一步体会到了三峡怎样的特点?

答:

渲染了秋天凄婉萧瑟的气氛:

山高,岭连,峡窄,水长。

11、填空

(1)春冬之时,三峡的自然景物别具一格。

“良多趣味”具体体现在哪些地方?

素湍绿潭,回清倒影。

绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间。

(2)第一段写山,突出了山的怎样的特点?

连绵不断,隐天蔽日。

(3)“夏永襄陵,沿溯阻绝”写出了三峡水势大,水流急的特点。

(4)下面两句分别突出了三峡的什么特点。

、

a、“朝发白帝,暮到江陵”。

写出流水的湍急。

b、“空谷传响,哀转久绝”。

渲染了山的空旷、衷婉。

(5)a、《三峡》中写出两岸山岭相连的句子是:

两岸连山,略无阙处。

b、直接描写夏季三峡特点的句子是:

夏水襄陵,沿溯阻绝。

(6)文中与李自《早发自帝城》中“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还”表意相同的两句是:

有时朝发白帝,暮到江陵。

(7)文中用夸张手法写出三峡水多流急的句子有;虽乘奔御风,不以疾也。

12、文中“巴东三峡巫峡长”中,三峡除巫峡外,另外两峡是什么?

答:

西陵峡,瞿塘峡。

13.本文的语言特色是:

凝练精巧,音韵婉转,骈散结合。

如“每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,裒转久绝。

14、作者抓住三峡的什么挂点,丛哪些立面描写了三峡的自然景观?

答:

抓住三峡雄伟、奇险、秀丽、清峻的特点。

总括先写山,突出连绵不断、遮天蔽日的特点,然后依次写水,按照不同季节写夏水之险、春冬之秀、秋之凄。

将三峡的奇异景象描绘得淋漓尽致。

营造了一幅风格迥异、自然和谐的画面,给人以深刻的印象。

15、本文只有l50余字,却写出了三峡的万千气象,语言非常简练生动,文中“七百里中”写三峡的范围,“两岸连山,略无阙处”写山的绵延。

“重岩叠嶂,隐天藏日”八个字就形象地写出山高。

“朝发白帝,暮到江陵”八个字就形象地写出了水流湍急。

,“清荣峻茂”四个字一字一景,精辟地概括了三峡春冬之时的景色特点。

而“林寒涧肃”、“高猿长啸”八个字又生动地表现了三峡秋景的萧瑟悲凉。

16,文中共四个自然段,都分别写了哪些景物?

各有什么特点?

答:

(1)、山:

连绵不断,遮天蔽日。

(2)、三峡夏季的水势:

水涨流速,交通阻断。

(3)、春冬之时的山水风物,水退潭清,风景秀丽。

(4)、以猿之鸣写三峡秋之壮。

水枯气寒,猿鸣凄凉。

17、为什么“自非亭午夜分,不见曦月”?

答:

因为江面狭窄,两岸群峰相连,峭壁对峙,山下只见一线天。

l8、从文中找出与李白的《早发白帝城》相照应的语句。

答:

(1)“朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

”→“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还”和“轻舟已过万重山”。

(2)“高猿长啸,属引凄异。

”→“两岸猿声啼不住”。

19、从“良多趣味”可看出作者怎样的心情?

答:

被奇丽可爱、雄伟险峻的美景所吸引,产生的欢乐心情。

20、文中第四自然段写到猿猴的哀叫又引用渔歌有什么用意?

答:

渲染三峡秋季悲凉的氛围,表达了作者对劳动人民的同情。

21、从文中可以看出三峡的峡、山、水各有什么突出特点?

答:

峡:

长山:

高水:

急

22、本文写四季景色,为什么不按习惯上的春夏秋冬为序,而是按夏、春、冬、秋来写?

答:

本文开篇总写三峡山势,突出三峡两岸山岭绵延峻峭,从侧面写出了河谷之窄,山高谷窄则流急,因此第二段紧接着山高之后写水势,水势夏天为最盛,所以从夏季写起。

23、简单说说本文在写作上有哪些特点?

答:

布局合情合理,节奏有张有弛,层次过渡自然,言辞前后呼应。

《爱莲说》问答题

用自己的语言概括作者赞扬的莲花的高贵品质。

答正直、通达、庄重、洁身自好、不与世俗同流合污、清高而美名远扬。

“独爱莲”“独爱菊”两个“独”字表现了他们怎样的生活态度?

答表现出他们遗世独立决不随波逐流的态度同时又相对表明周敦頣不同于陶渊明的生活态度。

3.文中写莲花为什么还提到了菊和牡丹呢?

答用菊和牡丹来衬托突出莲的高洁品质。

菊是正面衬托牡丹是反面衬托。

4.文中对莲花的描写有什么作用?

答通过描写莲的形象赋予莲以美好的品质进而以花喻人揭示作者不慕名利洁身自好的品质。

5.第二段用了怎样的表达方式?

和上一段关系怎样?

答议论、抒情。

第一段描写“莲”的形象第二段点明“莲”的含义揭示中心。

6.举例说明第二段所运用的修辞方法。

答

反问同予者何人

排比菊„„花之君子者也。

比喻予谓菊花之隐逸者也。

对比莲之爱同予者何人牡丹之爱宜乎众矣。

7.本文将花的形象比拟人的品质莲、菊、牡丹各比拟怎样的生活态度?

答莲比拟不慕名利洁身自好的生活态度菊比拟隐逸的生活态度牡丹比拟贪慕富贵的生活态度。

8.作者把“莲”与“牡丹”对举,其用意何在?

答批判贪图富贵追名逐利的世风表明自己洁身自好的品格。

9.“莲之爱同予者何人”表达作者怎样的思想感情?

答知音甚少的无限感慨。

10.“牡丹之爱宜乎众矣。

”表达了作者怎样的思想感情?

答作者对追求势力、追求富贵的庸俗世风的鄙弃。

11.文章结尾处修辞和表达上有什么特点表达了怎样的思想感情?

答运用排比修辞反问句式表达作者不与世俗同流合污不追求富贵的思想感情。

12.本文的线索是什么?

答以“爱”这一主观感情为线索。

13.作者不愿隐逸也不贪莫富贵那么他所追慕的是什么?

答追求在污浊的世间坚贞不渝地保持自己正直的操守。

14.从作者对莲的赞美来看这种“君子”应具备怎样的品格?

答鄙弃贪图富贵追求名利的世风洁身自好保持坚贞气节和高尚品质。

15.在文中作者把“莲”作为一种高贵品质的象征。

作者在这里运用了什么写法?

目的何在?

表达了作者怎样思想?

答托物言志在莲的形象中寄予了自己不慕名利、洁身自好的节操。

16.文中作者对“牡丹”与“菊花”的态度是否相同?

谈谈你的理解。

答不同文中“菊”是正衬尽管作者不愿意隐逸但也不反对。

文中的“牡丹”是反衬因为它是追求名利贪图富贵的象征所以作者对它的态度是非常鲜明的反对。

17.文中说“自李唐来世人甚爱牡丹”和“牡丹之爱宜乎众矣”说明当时怎样的社会现象。

答趋炎附势追求富贵的社会现象。

18.“可远观而不可亵玩焉”说明莲花有什么特点?

答庄重而高雅

19.“出淤泥而不染”写出了莲花什么相的品格?

答不与世俗同流合污。

《记承天寺夜游》问答题

1.本文作者描写的对象是什么?

文中给我们创造了怎样的意境?

答:

描写的对象是月光,创设一个清冷皎洁的意境,是作眷心境的体现。

2.本来“解衣欲睡"的作者为什么“欣然起行”?

答:

被贬于黄州的困苦境遇和寂寞无聊使作者“解衣欲睡”,但月光悄悄走进门来,使作者如遇久违的朋友,睡意顿消,所以欣然起行。

3.“欣然起行”中的“欣然"表达出作者怎样的心境?

答:

高度概括作者在寂寞夜中难得的兴奋和喜悦。

4.文中哪些语句集中写景?

运用了什么修辞方法?

答:

集中写景的是“庭下如积水空明,水中藻.荇交横,盖竹柏影也”运用了比喻修辞。

5.文中并未直接叙述作者与张怀民的友情,但在字里行间却可以看出两个人的亲密无间,请找出相关的词语加以体会。

答:

(1).“遂至承天寺”可以看出他去“寻张怀民”的不假思索。

(2).从“怀民亦未寝”则显出二入的“心有灵犀”。

(3).两个人的关系甚笃,通过“相与步于中庭”,体现的极为充分。

(4).“但少闲人如吾两人者耳”,更是直接表明了作者与张怀民的志同道合。

6.本文写于作者被贬为黄州团练副使之时,从“何夜无月,何处无竹柏,但少闲人如吾两人着耳”等句中,可以揣测出作者当时怎样的心境和胸怀?

答:

美丽的月色一洗遭贬的忧伤,从郁闷中解脱出来,沉静中有喜色,可见作者的心性旷达、襟怀宽广。

7、作者为什么想在初冬的夜里走出户外?

答:

一方面作者被贬,心情郁闷,像出去走走,另一方面因为月色很美,想去赏月。

8、“月色入户”运用了什么修辞手法?

有什么好处?

答:

拟人。

写出了月光柔美可爱,它似乎懂得作者的心迹;知道他的心思。

因而

入户与之作伴。

9、文中说“念无与为乐者”,结合文章内容,“念”的结果如何?

答:

“念”的结果是“遂至承天寺寻张怀民”。

10、文中哪些语句表达了作者的情感?

答:

“月色入户,欣然起行”“何夜无月?

何处无竹柏?

但少闲人如吾两人者耳”。

11、俗话说“知人论世”请你结合文章及对苏轼生平的了解,试谈谈苏轼的人生观以及给你的启迪。

答:

苏轼虽因官场失意的苦闷和惆怅,但面对至美月光,至丽竹影,还能有兴趣领略,从中看出作者旷达潇洒的人生观。

12、作者为什么只去寻张怀民?

而“怀民亦未寝”说明了什么?

答:

张怀民和苏轼一样,亦是被贬至黄州来的,而且他和苏轼的友谊相当笃厚。

“怀民亦未寝”体现了两个人相同的心境。

13、文中“何夜无月?

何处无竹柏?

”显然与实际不相符,因为并非每夜都见到月色,每处都有竹柏,你如何理解这句话的含义?

答:

月光虽非日日明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时能处处可见,只要胸中开阔,淡泊名利,无论在哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷乐趣,作者正是借“何夜”“何处”点明了这真谛,这也正是作者能保持乐观进取精神的缘由。

14、“空明”二字在文中有何作用?

答:

既是对如水月色的描绘,也是作者旷达胸襟的体现。

15、文中的结尾名流露出作者怎样的情绪?

答:

“但少闲人如吾两人者耳”作者最后这一句感叹,看似平淡,意在点睛。

这句话至少有两个意思,一是那些追逐名例的小人,趋炎附势,奔走经营,陷入那茫茫宦海而难以自拔,何曾得暇领略这清虚冷月的仙境?

二是表现了作者安闲自适的心境,和作者的旷达胸襟。

当然其中也透出了自己不为朝尽忠的抱怨。

16、这篇文章主要表达了作者怎样的心境?

答:

旷达或豁达。

17、作者描绘的这幅月夜图有什么特点?

给人怎样的感受?

答:

月色皎洁、空灵、静谧。

18、本文描写生动,比喻贴切,写庭中所见月景时全是用喻请一一找出喻体,加以体会。

答:

“庭下如积水空明”写出了月光如水,水本是无色之物,实有其物,看似却无,月光不正是如此吗?

“空明”二字更是绝妙,用空去修饰一种色调,出奇制胜,“藻荇交”给人如临水池之感,最后以“盖竹柏影也”点透其情,使人自然而然地步入了一片皎洁、恬静的月色之中。

19、如何理解“闲人”这个词的含义?

答:

(1)、指政治清闲的生活人,虽有还有抱负,却抑郁不得志。

(2)有闲情雅致的人。

被贬后有怀才不遇的失落感,壮志难酬,自嘲为闲人。

20、试就两文(《论承天寺夜游》)《爱莲说》)所表现的生活态度,所抒发的思想感情的异同进行评注。

答:

相同点:

小与世俗同流合污,淡泊名利,慨叹知音少。

不同点:

《记》借赏月的欣喜.漫步的悠闲,来排遗内心被贬的悲凉。

《爱》既不愿像陶渊明那样消极避世,也不愿向世人那样追逐功名富贵,要在污浊的世间,保持洁身自好的操守和政治品德。

21、选择一处比喻句做简要赏析(参考18)

《答谢中书书》问答题

1.文中的意境美表现在那些方面?

.

(1)山水相映之美。

“高峰入云,清流见底”,巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。

山的倒影给水铺上异彩,水的动势给山增加了活力。

山水相伴相映,情味盎然。

(2)色彩配合之美。

“两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备”,两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。

青葱的林木,翠绿的竹丛,四季长存。

山青水绿固然清幽雅静,但色调单一却使人感到冷寂。

石壁壁立千仞,五色争辉;又有青林翠竹,间杂其中,就如五彩锦锻上缀以碧玉翡翠。

(3)晨昏变化之美。

“晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃”写的是清晨的薄雾将要消散时,传来猿鸟此起彼伏的鸣叫声;夕阳将要落山的时候,潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。

这是一幅多么热烈欢快的晨景,又是一幅清静幽寂的暮景。

(4)动静相衬之美以上各种景物,交相作用,互为影响,构成一幅怡神悦性的山水画轴。

2.作者从哪几个方面描绘自己隐居地的秀美景色?

从形态、色彩、声音三个方面描摹其美景的。

3.作者是怎样进行动静结合的景物摹写的?

一是形体的动与静:

高峰为静,流水为动。

二是光色的动与静:

林青竹翠为静,五色交辉为动。

三是声响的动与静:

日出雾歇为静,猿鸟乱鸣为动,日落山暝为静,游鱼跃水为动。

4.作者在描写景物时观察角度有什么变化?

感官角度有什么变化?

找出课本相应的句子?

高峰…四时具备用的观测角度仰视、俯视、远眺。

晓雾将歇…沉鳞竞跃用的感官角度视觉和听觉

5.理解文章最后一句话的含义,将记叙、描写、议论相结合。

从谢灵运以来没人能欣赏美丽的景色,作者能体会其中的乐趣。

希望与谢灵运一样,有一种自豪感。

6.概括文章的主题思想?

文章通过描绘秀美的山川景象,表达沉醉于山水的愉悦之情,和古今知音共赏美景的得意之感。

7.最后一句话“自康乐以来,未复有能与其奇者。

”有什么言外之意?

这句话表达了作者要像谢灵运那样,陶情怡乐于这美妙的山水之中,抒发了归隐林泉的终身志趣。

《观潮》练习题

一、阅读下面的语段,完成后面的练习

浙江之潮,天下之伟观也。

自既望以至十八日为最盛。

方其远出海门,仅如银线;既而渐近,则玉城雪岭际天而来,大声如雷霆,震撼激射,吞天沃日,势极雄豪。

杨诚斋诗云“海涌银为郭,江横玉系腰”者是也。

1、选段从哪四个方面描写浙江之潮?

2、这个段落的描写突出了浙江之潮的什么特点?

3、引用杨诚斋的诗句有什么作用?

二、阅读《观潮》选段,完成后面的题目

每岁京尹出浙江亭教阅水军,艨艟数百,分列两岸;既而尽奔腾分合五阵之势,并有乘骑弄旗标枪舞刀于水面者,如履平地。

倏尔黄烟四起,人物略不相睹,水爆轰震,声如崩山。

烟消波静,则一舸无迹,仅有“敌船”为火所焚,随波而逝。

吴儿善泅者数百,皆披发文身,手持十幅大彩旗,争先鼓勇,溯迎而上,出没于鲸波万仞中,腾身百变,而旗尾略不沾湿,以此夸能。

1、第一段中描写演习中阵势变化的文字是________________________。

“有乘骑弄旗标枪舞刀于水面者,如履平地”表现了____________________。

2、第二段描写________________________,其中点明这是在潮水暴涨时表演的句子是________________________。

3、选段中采用比喻进行描写的句子是________________________,作用是________________________。

【参考答案】

一、1、选段对潮水从形、色、声、势四个方面进行正面描绘,由远及近写出了海潮的雄奇壮观。

2、突出了潮水雄伟壮观的特点。

3、用杨诚斋的诗句对上文进行形象的概括,既呼应了第一句,又为下文做了铺垫。

二、1、既而尽奔腾分合五阵之势水兵作战技艺娴熟

2、弄潮健儿的英姿溯迎而上,出没于鲸波万仞中

3、并有乘骑弄旗标枪舞刀于水面者,如履平地 水爆轰震,声如崩山

前者生动地表现了水兵作战的英勇和技艺的娴熟,后者突出战斗的激烈