高中语文12《新青年》时代的鲁迅随堂训练语文版必修2.docx

《高中语文12《新青年》时代的鲁迅随堂训练语文版必修2.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中语文12《新青年》时代的鲁迅随堂训练语文版必修2.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高中语文12《新青年》时代的鲁迅随堂训练语文版必修2

第2课 《新青年》时代的鲁迅

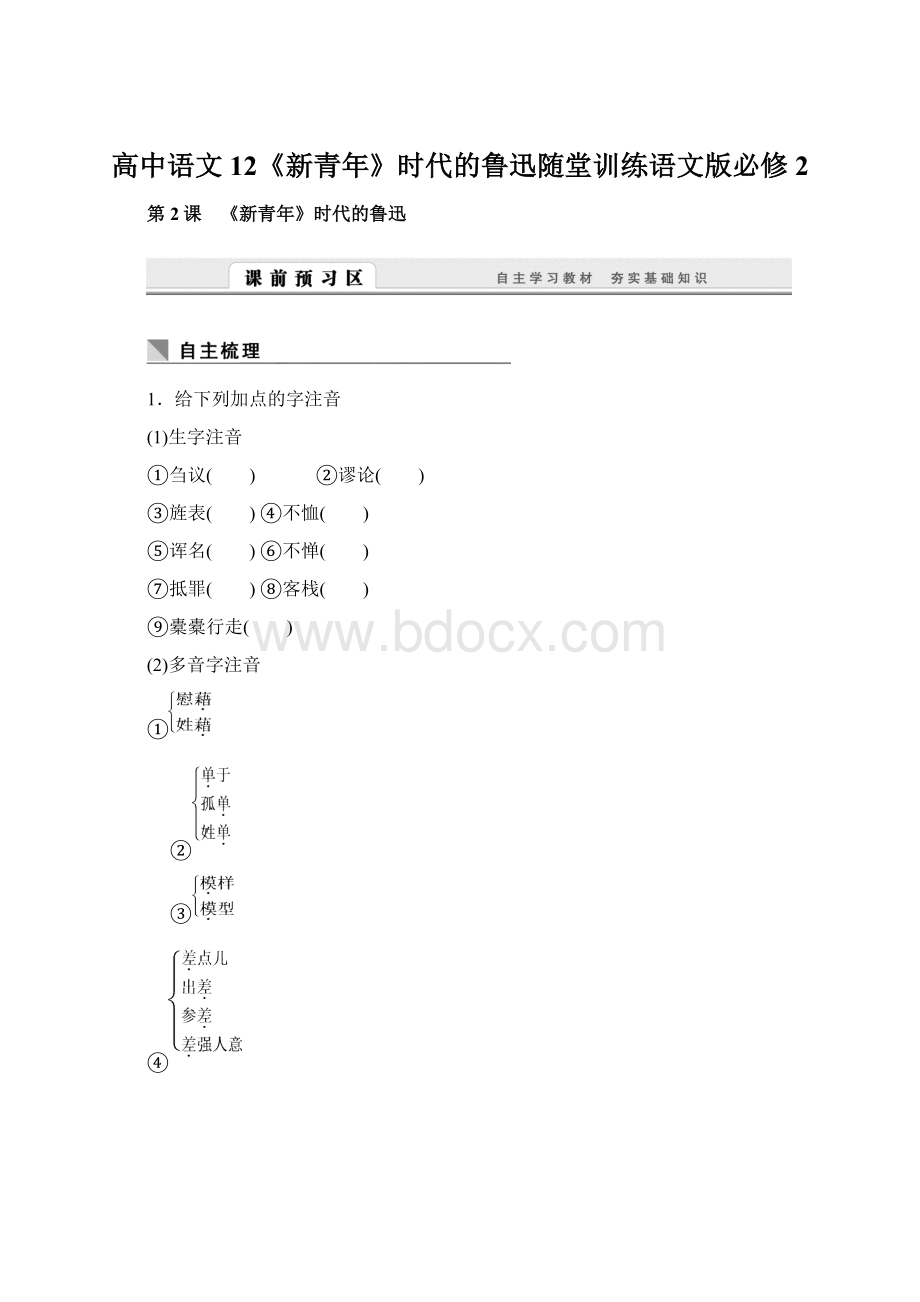

1.给下列加点的字注音

(1)生字注音

①刍议( ) ②谬论( )

③旌表( )④不恤( )

⑤诨名( )⑥不惮( )

⑦抵罪( )⑧客栈( )

⑨橐橐行走( )

(2)多音字注音

①

②

③

④

⑤

⑥

2.为下列各组字组词

①

②

③

④

3.解释下列词语的含义

①不特:

________________________________________________________________________

②纲伦:

________________________________________________________________________

③橐橐:

________________________________________________________________________

④食肉寝皮:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

⑤诨名:

________________________________________________________________________

⑥旌表:

________________________________________________________________________

4.近义词辨析

(1)爆发·暴发

爆发:

因爆炸而迅猛发生;(事变)突然发生;(力量、情绪等)突然发作。

暴发:

突然发财或得势(多含贬义);(山洪、大水、疾病等)突然发作。

“爆发”强调爆炸性,“暴发”强调突然性。

例句:

①1911年辛亥革命________后,孙中山被推举为中华民国临时大总统。

②他梦想自己能中大奖,一夜之间成为________户。

(2)直接·直截

直接:

不经过中间事物的(跟“间接”相对)。

直截:

直截了当。

例句:

①返乡农民工只要________去各乡镇政府登记,就可以获得再就业的机会。

②鲁迅是________的从书本上和社会上看了来的,野史正史里食人的记载,食肉寝皮的卫道论。

1.本文既为《鲁迅评传》的节选,那么本文评述的中心事件是什么?

________________________________________________________________________

2.围绕中心事件,尝试着划分文章结构。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

探究点一 《狂人日记》的诞生

1.钱玄同来访时,二人通过设喻所要说明的道理是什么?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2.“《新青年》时代”,鲁迅的生活中还有很多值得写的东西,为什么作者惟独选择以《狂人日记》为中心事件来叙述?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

探究点二 《新青年》时代鲁迅的情感世界

1.研读第3段,思考鲁迅对《新青年》的最初情感是怎样的。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2.结合第2、3段,思考鲁迅为何要在《新青年》上发表《狂人日记》。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3.研读第7段,思考对在《新青年》上发表白话文小说一事,许寿裳和鲁迅本人各持什么态度。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4.由鲁迅对于《新青年》态度的变化过程,你想到什么?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

探究点三 传记的真实性

1.如何理解“助阵”?

作者这样写的意图是什么?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2.作者没有更多地叙述传主的事迹,而是将传主自述、传主亲友的评述穿插其中,这样组材有何好处?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

细节铸就完美——简笔勾勒

[文本回顾] 文中提到了鲁迅对《孔乙己》的写作,《孔乙己》中也有非常传神的细节描写。

如开头部分刻画孔乙己的形象时写道:

“孩子吃完豆,仍然不散,眼睛都望着碟子。

孔乙己着了慌,伸开五指将碟子罩住,弯下腰去说道:

‘不多了,我已经不多了。

’直起身又看着豆,自己摇摇头说:

‘不多不多!

多乎哉?

不多也。

’于是这群孩子在笑声里走散了。

”这一段细节,寥寥几笔,把孔乙己这个人物的思想和盘托出,“不多不多!

多乎哉?

不多也”构成了孔乙己性格的基本单位,一个穷困落魄却又虚荣性十足的科举制度的牺牲品的形象跃然纸上。

[技法点拨] 在有些作品里,作者只用粗疏的几笔就勾勒出一个人物形象。

这种描写人物的方法,叫简笔勾勒。

简笔勾勒是细节描写中比较常用的方法,就是鲁迅所说的“有真意,去粉饰,少做作,勿卖弄”的集中体现,虽惜墨如金,却生动传神。

请看吴敬梓在《儒林外史》中对一个小土豪形象的勾勒:

两只红眼边,一副锅铁脸,几根黄胡子,歪戴着瓦楞帽,身上青布衣服就如油篓一般;手里拿一根赶驴的鞭子,走进门来,和众人拱一拱手,一屁股就坐在上席。

三言两语,几十个字就把一个“骄横”的小土豪勾勒出来了,作者抓住这个人物的本质特征,疏疏几笔:

“衣服”如“油篓”,说明他脏;“歪戴瓦楞帽”,活画出他的无赖像;“一屁股就坐在上席”,充分表现了他的骄横。

用语不多,活画出这个小土豪的外貌和神态。

简笔勾勒,要抓住人物特征。

这样才能做到不写须眉而须眉毕现,达到以少胜多的目的。

[技法运用] 每个人的神态都不尽相同,请你用简单的笔法勾勒出你身边的一个人,让其他认识的人猜出来他是谁。

(70字左右)

【答案解析】

自主梳理

1.

(1)①chú ②miù ③jīnɡ ④xù ⑤hùn ⑥dàn ⑦dǐ⑧zhàn ⑨tuó

(2)①jiè Jí ②chán dān Shàn ③mú mó ④chà chāi cī chā ⑤pì pī bì ⑥mái mán

2.①谬论 杀戮 ②书籍 蕴藉 ③逃避 复辟 偏僻④抵押 官邸 诋毁

3.①不但。

②指封建的纲纪伦理。

③形容硬物触地的声音。

④视敌人为禽兽,恨不得割他的肉吃,剥他的皮当垫褥,表示极端仇恨,也用以比喻除尽奸恶。

⑤外号。

⑥封建统治者用立牌坊或挂匾额等表扬遵守封建礼教的人。

4.

(1)①爆发 ②暴发

(2)①直接 ②直截

预习思考

1.《狂人日记》。

2.第一部分(第1段),介绍新文化运动的时代背景。

鲁迅的《狂人日记》横空出世,开创了白话小说的新纪元。

第二部分(第2、3段),引用周作人的说法和《〈呐喊〉自序》来说明《狂人日记》的写作缘起。

第三部分(第4~6段),依据周作人的说法介绍《狂人日记》的人物原型和中心思想,并介绍与小说相关的其他情况。

第四部分(第7、8段),借用许寿裳的话和鲁迅自述来评价鲁迅在《新青年》上发表白话文小说的历史意义,并用《呐喊》中其他作品来评价鲁迅的贡献。

文本探究

探究点一

1.

(1)“铁屋子”用来比喻黑暗的、禁锢得极为严密的旧中国。

(2)“熟睡的人们”用来比喻处在长期封建专制统治之下的愚昧、麻木的国民。

“不久都要闷死了”预示受封建思想毒害、精神麻木的国民可怕可悲的前途。

(3)“大嚷起来”用来比喻为唤醒广大民众而发出的“呐喊”。

(4)“毁坏这铁屋”用来比喻摧毁这黑暗的旧世界。

2.《狂人日记》在文学史上的地位是至高的,是鲁迅在新文化时期的最突出的贡献,以其为重点,不完全按纵的线索、流水账式地叙述鲁迅生平,而是抽出专题单独评说,以加强横向联系,这样纵横结合,使鲁迅形象呈现出一种立体感,又主线明确,重点突出。

探究点二

1.虽然并不如许寿裳那样觉得它“颇多谬论”,却也反应冷淡。

2.钱玄同的来访,使鲁迅又燃起了用文学作品打倒吃人礼教的火焰,他要替先驱者助威,推动思想革命。

3.许寿裳认为“这是鲁迅生活的一个大发展,也是中国文学史上应该大书特书的一章”。

鲁迅却说自己“在当时只是一种助阵的意思”。

4.由此我们可以看出鲁迅并非如有些人所说的是个未卜先知、无所不知、无所不能的思想导师和无处不在的领导者,更不是具有改变历史力量的神,他对新事物的认识也是经历了一个矛盾挣扎的过程的。

他是一个想用自己的作品、自己的思想来改造国民精神的文学家。

探究点三

1.鲁迅写白话文虽然在主观上只是出于对新文化运动的“助阵”,但历史意义却是深远重大的。

这是作者坚持尊重史实,反对神化、美化鲁迅,把他写成“人”而不是“神”的具体表现。

2.

(1)传主自述无疑是最具权威性的。

(2)周作人,传主的弟弟,虽然后来和传主失和,但他们毕竟一起生活了几十年,是同胞,又共同游学,一起走向文坛,决定了他对鲁迅思想、生活、作品发言的特殊性。

(3)许寿裳,传主的挚友,与传主亲密知心(当年曹聚仁和鲁迅打趣地说自己不够格写鲁迅传记,因为他不姓许,这里的“许”共有五位,许寿裳应排首位。

鲁迅听后笑着和曹说:

“就凭这句话,你是懂得我的了。

”),他的评价应是切实中肯的。

因而,这样组材,全面、客观、准确地写出“《新青年》时代”的鲁迅,而且是有血有肉的真实的鲁迅。

写法探究

黄里带白的脸,瘦得叫人担心;头上直竖着寸把长的头发;牙黄羽纱的长衫;隶体‘一’字似的胡须;左手里捏着一枝黄色烟嘴,安烟的一头已经熏黑了。

学案2 训练反馈

(分值:

60分)

一、基础知识(15分,每小题3分)

1.下列加点字的读音全都正确的一项是( )

A.旌表(jīnɡ) 胡诌(zhōu)下乘作品(chénɡ)望风披靡(mí)

B.筵席(yán)投奔(bēn)怏怏不乐(yànɡ)一模一样(mú)

C.磐石(pán)喋血(xiě)食肉寝皮(qǐn)贻笑大方(yí)

D.拗开(ǎo)刍议(chú)摩肩接踵(zhǒnɡ)差强人意(chā)

2.下列字形书写有误的一项是( )

A.复辟 寂寞 谬论 桎梏

B.客栈直截了当娼妓肢解

C.慰藉一麟半爪嬉笑怒骂针砭

D.迄今为止气概人心惟危真谛

3.下列各句中,加点的成语使用恰当的一句是( )

A.为了不让下一代输在起跑线上,年轻的父母纷纷送孩子去练钢琴、学围棋、上英语兴趣班,真是费尽心思,无所不为。

B.随着社会经济的进一步发展,安土重迁的观念越来越深入人心,即使富庶地区的人们也乐意告别家乡,外出闯荡一番。

C.书法是中国传统的艺术形式,风格各异的书法精品,或古朴,或隽秀,或雄浑,或飘逸,将汉字之美表现得淋漓尽致。

D.老李从小就养成了勤学好问的良好习惯,遇到问题,总是不耻下问,及时向同事、亲朋好友甚至左邻右舍请教。

4.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.丁俊晖入读上海交通大学,将使他的竞技水平和心理意志得到较大提高,我们相信他的前程会更加辉煌。

B.目前,国家发改委正在研究天然气价格及天然气利用,将有计划地提高天然气的价格,加快与国际接轨的步伐。

C.意大利科学家对1921年从墓穴中挖掘出的但丁头骨进行了精确测量,并据此制作了一个模型,然后根据头骨模型复原了但丁头像。

D.中国乒乓球队教练团在接受记者采访时指出,一些独生子女运动员心理过于脆弱,往往无法正确面对国内普通赛事甚至国际赛事失败的挫折。

5.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

作品的独创性亦称作品的原创性,具体表现在两个方面:

一是作者的直接创作活动产生了作品。

________。

________。

二是作品表现出作者的个性特点。

________。

不同的人对同一题材的创作也是常见的现象。

________。

作品的独创性是针对作品的表达形式而言,并不延及作品的主题思想,也不涉及未加提炼、加工的社会生活本身。

________。

①只要是独立创作的作品,即使使用了相同的题材,也会产生出与他人作品不相同的表达特征

②作者运用自己独到的眼光、技巧,独立地选择了自己满意的色彩、旋律、动作、语言等,形成对自己的思想、观点、感情的表达形式

③作者的创作活动表现为对素材的取舍、运用,素材是构成作品的原始材料,它本身不是作品

④但只要是作者本人独立创作的,必然表现出与他人不同的个性特点

⑤任何人的创作都离不开对前人文明成果的传承、借鉴,也离不开同时代人的互相影响

A.②①⑤③④B.②④③①⑤

C.③②⑤④①D.③④②⑤①

二、文本阅读(13分)

阅读课文选段,回答6~9题。

如许寿裳氏所说的,周树人开始用鲁迅的笔名,在《新青年》上写小说,这是鲁迅生活的一个大发展,也是中国文学史上应该大书特书的一章(鲁迅自言,鲁迅这笔名,因为《新青年》编辑者不愿意有别号一般的署名,我从前用过迅行的别号,所以临时命名如此。

理由是

(一)母亲姓鲁;

(二)周鲁是同姓之国;(三)取愚鲁而迅速之意)。

不过鲁迅自己,在当时只是一种助阵的意思。

他说:

“在我自己,本以为现在是已经并非一个切迫而不能已于言的人了,但或者也还未能忘怀于当日自己的寂寞的悲哀罢,所以有时候仍不免呐喊几声,聊以慰藉那在寂寞里奔驰的猛士,使他不惮于前驱。

……但既然是呐喊,则当然须听将令的了,所以,我往往不恤用了曲笔,在《药》的瑜儿的坟上平空添上一个花环,在《明天》里也不叙单四嫂子竟没有做到看见儿子的梦,因为那时的主将是不主张消极的。

至于自己,却也并不愿将自以为苦的寂寞,再来传染给也如我那年青时候似的正做着好梦的青年。

”他在《自选集》的自序中,说得更明白些:

“《新青年》上提倡文学革命,这一种运动,现在固然已经成为文学史上的陈迹了,但在那时,却无疑地是一个革命的运动。

我的作品在《新青年》上,步调是和大家大概一致的,所以我想,这些确是算作那时的‘革命文学’。

然而我那时对于‘文学革命’,其实并没有怎样的热情。

……既不是直接对于‘文学革命’的热情,又为什么提笔的呢?

想起来,大半倒是为了对于热情者们的同感。

这些战士,我想,虽在寂寞中,想头是不错的,也来喊几声助助威罢。

首先,就是为此。

自然,在这中间,也不免夹杂些将旧社会的病根暴露出来,催人留心,设法加以疗治的希望。

但为达到这希望计,是必须与前驱者取同一的步调的,我于是删削些黑暗,装点些欢容,使作品比较的显出若干亮色,那就是后来结集起来的《呐喊》(他的本意,只是“呐喊”)。

这些也可以说是‘遵命文学’。

不过我所遵奉的,是那时革命的前驱者的命令,也是我自己所愿意遵奉的命令,决不是皇上的圣旨,也不是金元和真的指挥刀。

”

6.为什么说“这是鲁迅生活的一个大发展”?

(3分)

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7.为什么说这是“中国文学史上应该大书特书的一章”?

(3分)

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

8.“助阵”的观点表明了鲁迅怎样的想法?

(3分)

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

9.怎样理解鲁迅的“听将令”和“遵命文学”?

(4分)

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

三、类文阅读(20分)

阅读下面的文字,完成10~13题。

萧乾先生印象

刘炳善

我与萧乾认识,是在1988年夏天,我的《伊