全面建设小康社会监测指标的主要内容.docx

《全面建设小康社会监测指标的主要内容.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全面建设小康社会监测指标的主要内容.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

全面建设小康社会监测指标的主要内容

全面建设小康社会监测指标的主要内容

——全面小康进程监测指标体系知多少

(一)

全面建设小康社会,是党的十六大确立的我国在本世纪头20年的奋斗目标,十七大又在此基础上对我国发展提出了新的更高要求。

为了反映全面建设小康社会的进展情况,国家统计局统计科学研究所于二OO八年六月研究制定了《全面建设小康社会统计监测方案》,从监测目的、监测内容、评价方法、指标体系、计算方法等方面进行了统一规范。

本文重点从指标体系和方法进行介绍,以方便各有关部门加强相关方面工作的推进和数据的收集积累,适时监测全面小康的推进程度,清醒认识各方面与全面小康建设存在的差距,并及时制定推进措施,确保沙区在全市率先实现全面小康。

一、全面建设小康社会统计监测的内容。

主要包括经济发展、社会和谐、生活质量、民主法制、文化教育、资源环境等6个方面,23项指标。

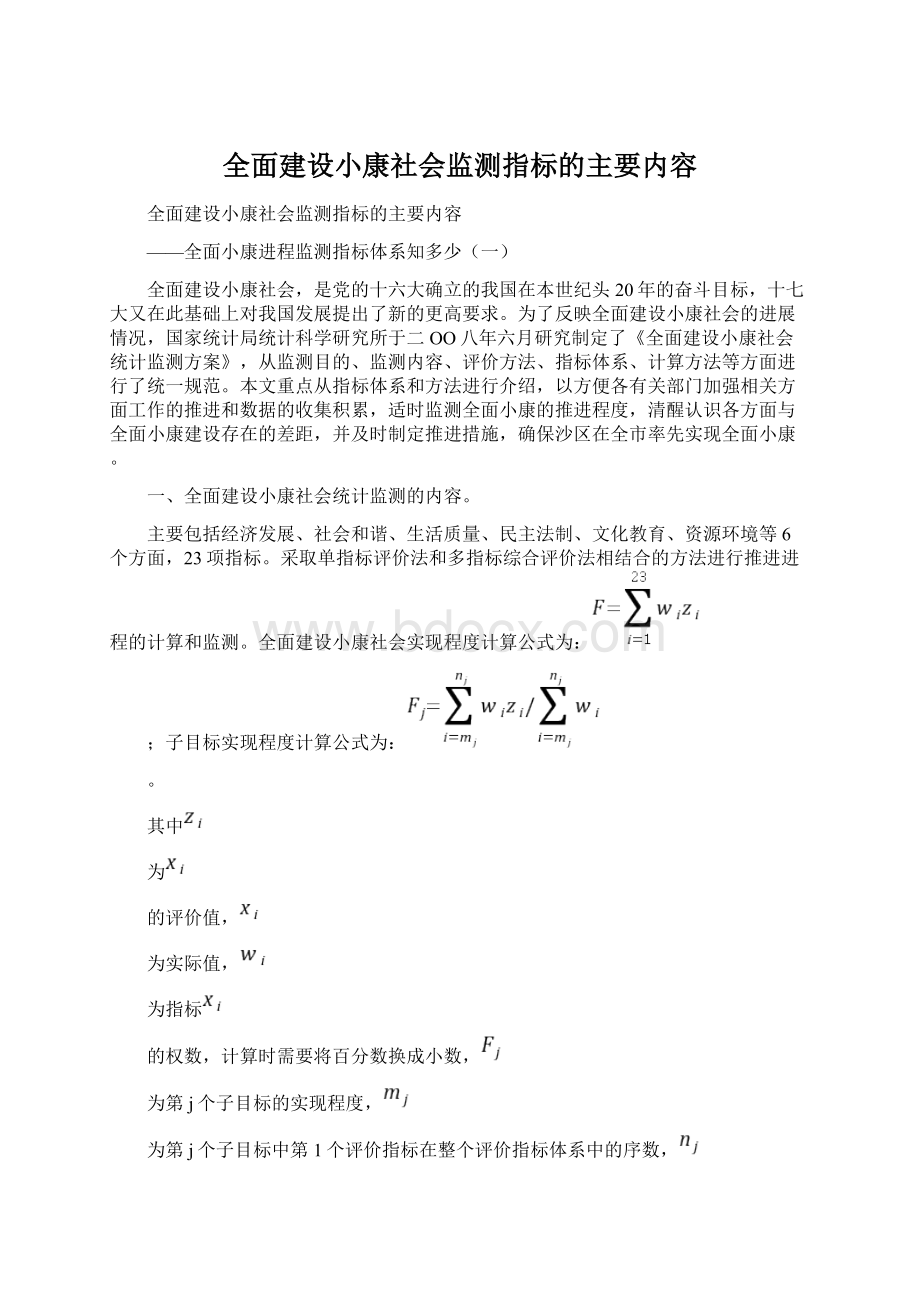

采取单指标评价法和多指标综合评价法相结合的方法进行推进进程的计算和监测。

全面建设小康社会实现程度计算公式为:

;子目标实现程度计算公式为:

。

其中

为

的评价值,

为实际值,

为指标

的权数,计算时需要将百分数换成小数,

为第j个子目标的实现程度,

为第j个子目标中第1个评价指标在整个评价指标体系中的序数,

为第j个子目标中最后1个评价指标在整个评价指标体系中的序数。

二、全面建设小康社会统计监测指标体系权重标准值。

监测指标

单位

权重

(%)

标准值

(2020年)

一、经济发展

29

1.人均GDP

元

12

≥31400

2.R&D经费支出占GDP比重

%

4

≥2.5

3.第三产业增加值占GDP比重

%

4

≥50

4.城镇人口比重

%

5

≥60

5.失业率(城镇)

%

4

≤6

二、社会和谐

15

6.基尼系数

-

2

≤0.4

7.城乡居民收入比

以农为1

2

≤2.80

8.地区经济发展差异系数

%

2

≤60

9.基本社会保险覆盖率

%

6

≥90

10.高中阶段毕业生性别差异系数

%

3

=100

三、生活质量

19

11.居民人均可支配收入

元

6

≥15000

12.恩格尔系数

%

3

≤40

13.人均住房使用面积

平方米

5

≥27

14.5岁以下儿童死亡率

‰

2

≤20

15.平均预期寿命

岁

3

≥75

四、民主法制

11

16.公民自身民主权利满意度

%

5

≥80

17.社会安全指数

%

6

≥100

五、文化教育

14

18.文化产业增加值占GDP比重

%

6

≥5

19.居民文教娱乐服务支出占家庭消费支出比重

%

2

≥16

20.平均受教育年限

年

6

≥10.5

六、资源环境

12

21.单位GDP能耗

吨标准煤/万元

4

≤0.84

22.常用耕地面积指数

%

2

≥100

23.环境质量指数

%

6

=100

说明:

①人均国内生产总值、居民人均可支配收入、单位GDP能耗按2000年不变价计算。

②因目前城镇调查失业率统计数据还没有对外公开使用,可暂用城镇登记失业率代替。

农村居民人均可支配收入暂用农村居民人均纯收入代替。

三、全面建设小康社会统计监测指标含义及计算方法。

1、人均GDP

人均GDP是指一定时期内按常住人口平均计算的GDP。

计算公式为:

人均GDP=GDP÷年平均常住人口

2、R&D经费支出占GDP比重

指一定时期(通常为一年)科学研究与试验发展(简称R&D)经费支出占同期GDP的比重。

计算公式为:

R&D经费支出占GDP比重=R&D经费支出÷当年GDP×100%

R&D是指在科学技术领域为增加知识总量、以及运用这些知识去创造新的应用进行的系统的创造性的活动,包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。

3、第三产业增加值占GDP比重

指第三产业增加值占国内生产总值(GDP)的比重。

计算公式为:

第三产业增加值占GDP比重=第三产业增加值÷国内生产总值×100%

第三产业指除第一和第二产业以外的其他各业。

4、城镇人口比重

指城镇人口数量占总体人口数量的比重。

计算公式为:

城镇人口比重=城镇人口÷人口总数×100%

城镇人口有几种口径的统计数据,本指标使用的是人口普查中按城乡划分标准统计的城镇人口数。

5、失业率(城镇)

失业率是指某时点(期)失业人口与同时点(期)经济活动人口(即劳动力)之比。

失业率(城镇)是通过调查城镇失业人数计算出来的,而不是登记失业人数。

计算公式为:

失业率=某时点(期)失业人口÷同时点(期)经济活动人口×100%

这里的失业是指16岁以上的城镇常住人口中,有劳动能力、调查期间未参加社会劳动、当前有就业的可能并正在以某种方式寻找工作的人员。

6、基尼系数

是反映居民收入分配差异程度的指标。

它的经济含义是:

在全部居民收入中,用于进行不平均分配的那部分收入占总收入的比重。

一般情况下,基尼系数处于0和1之间。

基尼系数计算方法通常有两种:

一种是直接法,另一种是几何法。

(ⅰ)直接法计算公式:

其中,G为基尼系数,n为被调查人数,

为第i个被调查者的收入,

为所有被调查者的平均收入。

(ⅱ)几何法计算公式:

其中,G为基尼系数,

表示洛伦兹曲线L和直线OC围成的面积(如图1),

表示△ODC的面积。

7、城乡居民收入比

指城镇居民人均可支配收入与农村居民人均可支配收入之比(以农村为1)。

计算公式为:

城乡居民收入比=城镇居民人均可支配收入÷农村居民人均可支配收入

8、地区经济发展差异系数

是指各地区经济发展水平(人均国内生产总值)的差异系数。

计算公式为:

其中n为辖区内地区个数,

为地区i的人均GDP,

为n个地区的平均人均GDP。

地区经济发展差异系数

反映的是各地区之间经济发展差异情况,

值越大,各地区之间经济发展差异程度越大,反之亦然。

9、基本社会保险覆盖率

指已参加基本养老保险和基本医疗保险人口占政策规定应参加人口的比重。

计算公式为:

基本社会保险主要包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等五项,其中基本养老保险、基本医疗保险最为重要,所以在计算基本社会保险覆盖率时只计算基本养老保险和基本医疗保险的覆盖率。

10、高中阶段毕业生性别差异系数

指高中阶段毕业生性别比与同年龄段人口性别比之比。

计算公式为:

高中阶段包括高中和中等职业教育。

而高中又包括普通高中和成人高中;中等职业教育又包括普通中专、成人中专、职业高中、技工学校。

由于技工学校统计资料中不分性别,所以高中阶段分性别统计暂不包括技工学校。

前高中阶段毕业生年龄约18岁左右。

在计算同年龄段人口性别比时用17、18、19岁三个年龄段的性别比代替。

11、居民人均可支配收入

根据城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入以及城、乡常住人口比重加权平均计算。

计算公式为:

人均可支配收入=城镇居民人均可支配收入×城镇人口比重

+农村居民人均可支配收入×(1-城镇人口比重)

城镇住户可支配收入的计算公式为:

城镇住户可支配收入=家庭总收入-交纳所得税-个人交纳的社会保障支出-记帐补贴

农村住户可支配收入的计算公式为:

农村住户可支配收入=农村住户总收入-家庭经营费用支出-税费支出-生产性固定资产折旧-财产性支出-转移性支出-调查补贴

12、恩格尔系数

指居民用于食品消费的支出占消费性支出(城镇)或生活消费支出(农村)的比重。

食品支出是指居民用于主食、副食、其他食品以及在外饮食的支出总和。

计算公式为:

恩格尔系数=(城镇居民食品支出÷消费性支出×100%)×城镇人口比重+(农村居民食品支出÷生活消费支出×100%)×(1-城镇人口比重)。

13、人均住房使用面积

指城镇人均住房使用面积和农村人均钢筋砖木结构住房面积的加权平均。

计算公式为:

人均住房使用面积=城镇人均使用面积×城镇人口比重

+农村钢筋砖木结构人均住房面积×(1-城镇人口比重)

使用面积的推算:

按建筑面积除以1.33计算得出。

14、5岁以下儿童死亡率

指每千名活产婴儿从出生到满5岁时的死亡概率。

15、平均预期寿命

指一个人口群体从出生起平均能存活的年龄(岁)。

平均预期寿命是根据分年龄死亡率,通过编制生命表得到的。

由于需要分年龄死亡数据,为了保证分年龄死亡数据的代表性,必须从规模较大的调查中获得死亡数据。

主要利用10年一次的人口普查和联合国推荐的平均预期寿命在各阶段提高幅度进行推算。

16、公民自身民主权利满意度

指公民对自身的政治、经济和文化权益得到切实尊重和保障的满意程度。

17、社会安全指数

是一个合成指数,表示社会安全的状态。

指一定时期内,社会安全的几个主要方面(社会治安、交通安全、生活安全、生产安全等)的总体变化情况。

其中,社会治安采用万人刑事犯罪率指标;交通安全采用万人交通事故(含道路交通、水上交通、铁路、民航等)死亡率指标;生活安全采用万人火灾事故死亡率指标;生产安全采用万人工伤事故死亡率指标。

计算公式为:

18、文化产业增加值占GDP比重

指文化产业增加值占国内生产总值的比重。

我国的“文化产业”被界定为:

为社会公众提供文化、娱乐产品和服务的活动,以及与这些活动有关联的活动的集合。

根据各类文化活动的特征和同质性,将全部文化产业活动划分为9大类别:

①新闻服务;②出版发行和版权服务;③广播、电视、电影服务;④文化艺术服务;⑤网络文化服务;⑥文化休闲娱乐服务;⑦其他文化服务;⑧文化用品、设备及相关文化产品的生产;⑨文化用品、设备及相关文化产品的销售。

计算公式为:

文化产业增加值占GDP比重=文化产业增加值÷国内生产总值×100%

19、居民文教娱乐服务支出占家庭消费支出比重

指居民用于文化、教育、娱乐方面的服务性支出占家庭消费支出的比重。

计算公式为:

居民文教娱乐服务支出占家庭消费支出比重=城镇居民文教娱乐服务支出占家庭消费支出的比重×城镇人口比重+农村居民文教娱乐服务支出占家庭消费支出的比重×(1-城镇人口比重)。

20、平均受教育年限

指一定时期全国15岁及以上人口人均接受学历教育(包括成人学历教育,不包括各种非学历培训)的年数。

计算公式为:

式中P为本地区15岁及以上人口,Pi为具有i种文化程度的人口数,Ei为具有i种文化程度的人口受教育年数系数,i则根据我国的学制确定。

21、单位GDP能耗

指在一定时期内(通常为一年),每生产万元国内生产总值(GDP)所消耗多少吨标准煤的能源。

计算公式为:

注:

GDP按2000年不变价计算。

22、常用耕地面积指数

指报告期常用耕地面积与基期常用耕地面积的比率。

常用耕地是指耕地总资源中条件较好,专门种植农作物并经常进行耕种、能够正常收获的土地。

计算公式为:

常用耕地面积指数=报告期常用耕地面积÷基期常用耕地面积×100%

当常用耕地面积增加时,比率大于100%;当常用耕地面积减少时,比率小于100%。

23、环境质量指数

环境质量是包括水环境、大气环境、土壤环境、生态环境、地质环境、噪声等环境要素优劣的一个综合概念。

由于环境统计数据的限制,环境质量指数的计算目前暂由水环境、大气环境、绿化等环境要素构成,待条件成熟时,再加其他。

环境质量综合指数包括:

城市空气质量达标率、地表水达标率和国土绿化达标率。

计算公式为:

其中:

1、城市空气质量达标率:

指辖区内城市全年空气质量良好以上天数(即空气污染指数API小于或等于100的天数)占总天数比例的平均值。

2、地表水达标率:

指辖区内各地表水环境功能区断面全年监测结果均值按相应水域功能目标评价达标的断面数占总断面数的比例。

计算公式:

3、国土绿化达标率:

指辖区内森林覆盖率与目标值23%的比率。

计算公式: