高考资料高考生物考点分类汇总17 种群和群落.docx

《高考资料高考生物考点分类汇总17 种群和群落.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考资料高考生物考点分类汇总17 种群和群落.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高考资料高考生物考点分类汇总17种群和群落

温馨提示:

此题库为Word版,请按住Ctrl,滑动鼠标滚轴,调节合适的观

看比例,关闭Word文档返回原板块。

知识点17种群和群落

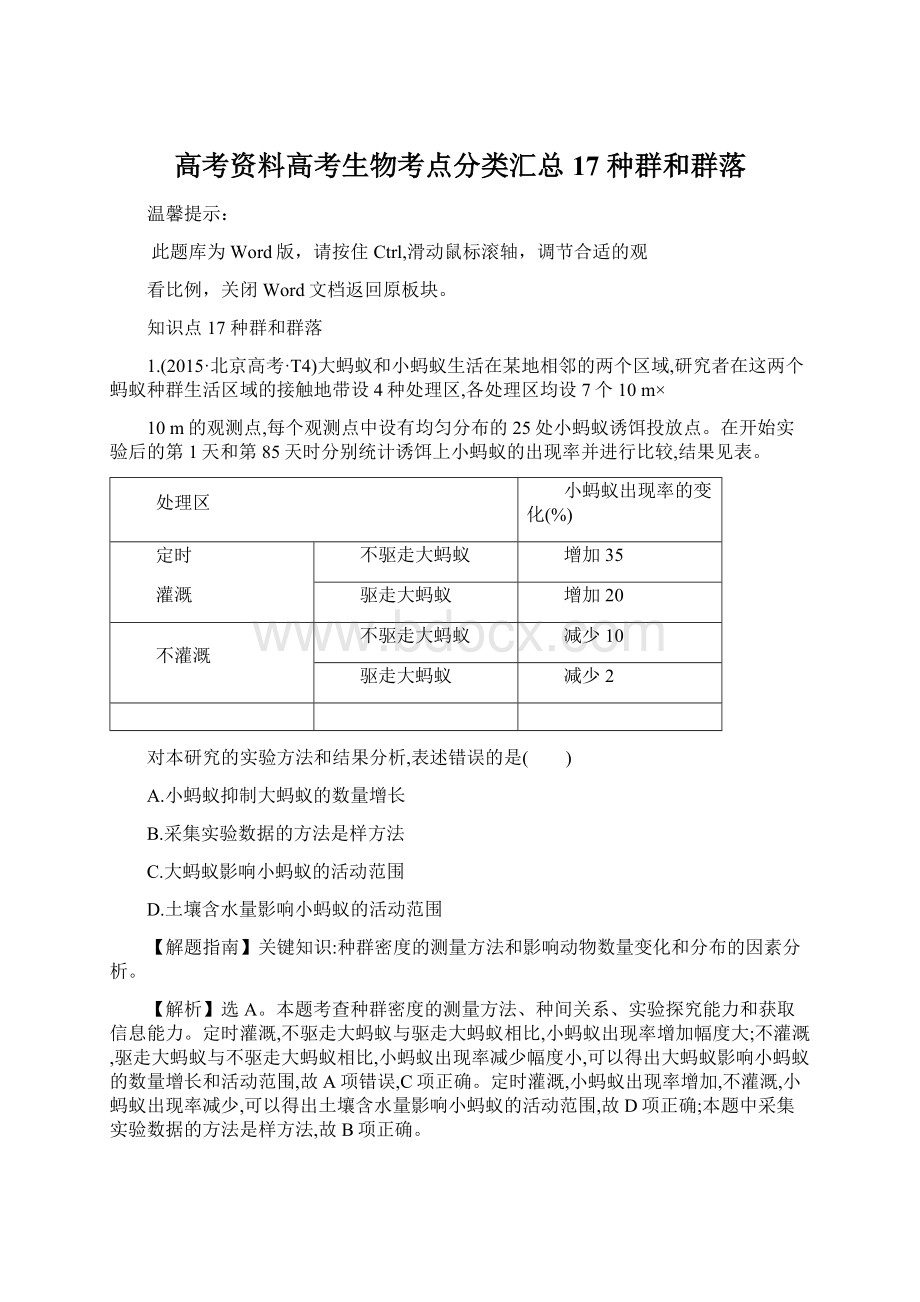

1.(2015·北京高考·T4)大蚂蚁和小蚂蚁生活在某地相邻的两个区域,研究者在这两个蚂蚁种群生活区域的接触地带设4种处理区,各处理区均设7个10m×

10m的观测点,每个观测点中设有均匀分布的25处小蚂蚁诱饵投放点。

在开始实验后的第1天和第85天时分别统计诱饵上小蚂蚁的出现率并进行比较,结果见表。

处理区

小蚂蚁出现率的变化(%)

定时

灌溉

不驱走大蚂蚁

增加35

驱走大蚂蚁

增加20

不灌溉

不驱走大蚂蚁

减少10

驱走大蚂蚁

减少2

对本研究的实验方法和结果分析,表述错误的是( )

A.小蚂蚁抑制大蚂蚁的数量增长

B.采集实验数据的方法是样方法

C.大蚂蚁影响小蚂蚁的活动范围

D.土壤含水量影响小蚂蚁的活动范围

【解题指南】关键知识:

种群密度的测量方法和影响动物数量变化和分布的因素分析。

【解析】选A。

本题考查种群密度的测量方法、种间关系、实验探究能力和获取信息能力。

定时灌溉,不驱走大蚂蚁与驱走大蚂蚁相比,小蚂蚁出现率增加幅度大;不灌溉,驱走大蚂蚁与不驱走大蚂蚁相比,小蚂蚁出现率减少幅度小,可以得出大蚂蚁影响小蚂蚁的数量增长和活动范围,故A项错误,C项正确。

定时灌溉,小蚂蚁出现率增加,不灌溉,小蚂蚁出现率减少,可以得出土壤含水量影响小蚂蚁的活动范围,故D项正确;本题中采集实验数据的方法是样方法,故B项正确。

2.(2015·全国卷Ⅰ·T4)下列关于初生演替中草本阶段和灌木阶段的叙述,正确的是( )

A.草本阶段与灌木阶段群落的丰富度相同

B.草本阶段比灌木阶段的群落空间结构复杂

C.草本阶段比灌木阶段的群落自我调节能力强

D.草本阶段为灌木阶段的群落形成创造了适宜环境

【解题指南】

(1)隐含信息:

草本阶段与灌木阶段群落的丰富度、空间结构和自我调节能力的比较。

(2)关键知识:

不同群落的结构特点的比较和联系。

【解析】选D。

A项,草本阶段的丰富度小于灌木阶段群落的丰富度,故错误;B项,灌木阶段的群落空间结构比草本阶段的空间结构复杂,故错误;C项,草本阶段群落的抵抗力稳定性较弱,自我调节能力比灌木阶段的群落小,故错误;D项,灌木阶段是在草本阶段基础上演替的,草本阶段为灌木阶段的形成创造了较适宜的环境条件,故正确。

3.(2015·广东高考·T4)如图表示在一个10mL封闭培养体系中酵母细胞数量的动态变化。

关于酵母细胞数量的叙述,正确的是( )

A.种内竞争导致初始阶段增长缓慢B.可用数学模型Nt=N0λt表示

C.可用取样器取样法计数D.K值约为120000个

【解题指南】

(1)题干关键词:

10mL封闭培养体系、细胞数量的动态变化。

(2)图示信息:

曲线呈“S”型,酵母细胞数量变化:

缓慢增长→快速增长→保持稳定。

【解析】选D。

本题主要考查种群的数量变化。

从图中信息可看出,该种群的数量增长呈“S”型,曲线初始阶段上升缓慢的原因是酵母菌不适应环境,且繁殖率较低,故A项错误;数学模型Nt=N0λt对应的增长曲线应为“J”型,故B项错误;取样器取样法一般用于土壤小动物丰富度的调查,酵母菌数量的计算一般用抽样检测的方法,故C项错误;该种群的最大值约为120000个,即K值约为120000个,故D项正确。

4.(2015·江苏高考·T13)血细胞计数板是对细胞进行计数的重要工具,下列叙述正确的是( )

A.每块血细胞计数板的正中央有1个计数室

B.计数室的容积为1mm×1mm×0.1mm

C.盖盖玻片之前,应用吸管直接向计数室滴加样液

D.计数时,不应统计压在小方格角上的细胞

【解析】选B。

本题主要考查血细胞计数板的使用方法。

血细胞计数板是一块特制的载玻片,正中央有2个计数室,长宽各为1mm,深度为0.1mm,体积为0.1mm3,故A项错误,B项正确。

用血细胞计数板计数时,要先盖上盖玻片,再在边缘滴加样液,故C项错误。

用血细胞计数板计数细胞数量时,要统计方格内以及相邻两边及其夹角上的细胞,故D项错误。

5.(2015·浙江高考·T5)在沙漠的一个灌木群落中,某种基于种子繁殖的灌木,其分布型随着生长进程会发生改变,幼小和小灌木呈集群分布,中灌木呈随机分布,大灌木呈均匀分布,下列叙述错误的是( )

A.这种改变使群落的水平结构发生变化

B.这种改变是群落演替所引起的结果

C.均匀分布的形成原因主要是种内竞争

D.集群分布主要是由于种子不能远离母株所致

【解题指南】

(1)题干关键词:

灌木群落、集群分布、随机分布、均匀分布。

(2)关键知识:

种群分布型的含义和类型、群落演替的结果。

【解析】选B。

本题考查种群分布型及群落演替的相关知识。

分布型是指种群中个体的空间配置格局,包括集群分布、均匀分布和随机分布。

本题中灌木群落的三种分布类型改变了群落的水平结构,故A项正确。

这种改变只是灌木种群在空间上的分布变化,不属于群落的演替过程,故B项错误。

大灌木在空间上的均匀分布是个体所需的空间较大,这种现象是种内竞争的结果,故C项正确。

幼小和小灌木的集群分布与种子不能远离母株有关,故D项正确。

6.(2015·天津高考·T1)下图表示生态系统、群落、种群和个体的从属关系。

据图分析,下列叙述正确的是( )

A.甲是生物进化的基本单位

B.乙数量达到环境容纳量后不再发生波动

C.丙是由生产者和消费者构成的

D.丁多样性的形成受无机环境影响

【解题指南】

(1)图示信息:

将个体、种群、群落、生态系统四个不同层级的概念具体到从属关系图中。

(2)关键知识:

种群、群落、生态系统的概念。

【解析】选D。

本题考查种群的概念及数量变化、群落、生态系统等知识。

依据从属关系图可判断出:

甲是个体,乙是种群,丙是群落,丁是生态系统。

A项,种群(乙)是生物进化的基本单位,故错误。

B项,种群数量达到环境容纳量后,受气候、食物、天敌、传染病等因素的影响,一般会发生波动,故错误。

C项,群落(丙)由生产者、消费者和分解者构成,故错误。

D项,生态系统(丁)多样性的形成受到温度等无机环境的影响,故正确。

7.(2015·四川高考·T7)某放牧草地有一些占地约1m2的石头。

有人于石头不同距离处,调查了蜥蜴个体数、蝗虫种群密度和植物生物量(干重),结果见下图。

下列叙述错误的是( )

A.随着蝗虫种群密度的增大,植物之间的竞争将会加剧

B.蜥蜴活动地点离石头越远,被天敌捕食的风险就越大

C.距石头的远近是引起该群落水平结构变化的重要因素

D.草地上放置适量石头,有利于能量流向对人类有益的部分

【解题指南】隐含信息:

题干两幅图显示出离石头的不同距离处蜥蜴数目不同、两类植物的生物量不同及蝗虫的种群密度不同,体现出群落的水平结构、种间关系等。

【解析】选A。

本题考查群落及生态系统的能量流动等,兼顾考查识图分析能力。

A项,从图2可以看出,随着蝗虫种群密度的增大,因其捕食作用,两种植物的生物量均降低,植物之间的竞争将会减弱,故错误。

B项,从图1可以看出,离石头越远,蜥蜴个体平均数越少,因失去石头的庇护,被天敌捕食的风险就越大,故正确。

C项,综合两图分析,距石头的远近可引起该群落水平结构变化,故正确。

D项,草地上放置适量石头,可使草地上蝗虫减少,植物多样性增加,为放牧提供条件,故正确。

8.(2015·江苏高考·T22)研究人员在不同季节对一小型湖泊水体进行采样,调查浮游藻类的数量和种类,结果如下图所示。

下列叙述符合生态学原理的是(多选)( )

A.温度是影响该水体中藻类种群变化的重要因素

B.如果该水体发生富营养化,藻的种类会有所增加

C.夏季可能是该湖泊中浮游动物种类最多的季节

D.浮游藻类中的氧元素会有10%~20%进入浮游动物

【解题指南】图示信息:

夏季浮游藻类的种类最多,而秋季浮游藻类的数量最多。

【解析】选A、C。

本题主要考查种群数量的变化。

分析柱形图可知,不同季节藻种类数和藻浓度不同,因不同季节水温不同,所以温度是影响该水体中藻类种群变化的重要因素,故A项正确;一旦发生水体的富营养化,藻的种类不一定增加,有可能是种类减少,而藻的浓度增加,故B项错误;夏季该湖泊中浮游植物种类最多,浮游动物种类可能也最多,故C项正确;10%~20%的传递效率是指能量或者生物量(近似有机物含量)的传递而不是氧元素,浮游动物的氧元素还可从空气和水中得来,故D项错误。

9.(2015·全国卷Ⅰ·T31)现有一未受人类干扰的自然湖泊,某研究小组考察了该湖泊中处于食物链最高营养级的某鱼种群的年龄组成,结果如下表。

年龄

0+

1+

2+

3+

4+

5+

6+

7+

8+

9+

10+

11+

≥12

个体数

92

187

121

70

69

62

63

72

64

55

42

39

264

注:

表中“1+”表示鱼的年龄大于等于1、小于2,其他以此类推。

回答下列问题:

(1)通常,种群的年龄结构大致可以分为三种类型,分别是 。

研究表明:

该鱼在3+时达到性成熟(进入成年),9+时丧失繁殖能力(进入老年)。

根据表中数据可知幼年、成年和老年3个年龄组个体数的比例为 ,由此可推测该鱼种群数量的变化趋势是 。

(2)如果要调查这一湖泊中该鱼的种群密度,常用的调查方法是标志重捕法。

标志重捕法常用于调查 强、活动范围广的动物的种群密度。

(3)在该湖泊中,能量沿食物链流动时,所具有的两个特点是

。

【解题指南】

(1)隐含信息:

根据表格数据计算各年龄段的个体数量,推知该湖泊中种群的年龄组成为稳定型。

(2)关键知识:

种群的年龄结构的三种类型、标志重捕法和能量流动的特点。

【解析】

(1)种群的年龄结构分为增长型、稳定型和衰退型三种类型。

根据表格数据计算各年龄段的个体数量,0+、1+、2+的个体总数为400,3+→8+的个体总数及9+及大于9+的个体总数均为400,幼年、成年和老年3个年龄组成个体数的比例为1∶1∶1。

推知该湖泊中种群的年龄结构为稳定型,种群数量保持相对稳定。

(2)标志重捕法常用于调查活动能力强、活动范围广的动物的种群密度。

(3)能量流动的特点是单向流动、逐级递减。

答案:

(1)增长型、稳定型、衰退型 1∶1∶1 保持稳定

(2)活动能力(其他合理答案也可) (3)单向流动、逐级递减

10.(2015·全国卷Ⅱ·T31)某生态系统总面积为250km2,假设该生态系统的食物链为甲种植物→乙种动物→丙种动物,乙种动物种群的K值为1000头。

回答下列问题:

(1)某次调查发现该生态系统中乙种动物种群数量为550头,则该生态系统中乙种动物的种群密度为 ;当乙种动物的种群密度为 时,其种群增长速度最快。

(2)若丙种动物的数量增加,则一段时间后,甲种植物数量也增加,其原因是 。

(3)在甲种植物→乙种动物→丙种动物这一食物链中,乙种动物同化的能量

(填“大于”“等于”或“小于”)丙种动物同化的能量。

【解题指南】

(1)题干关键信息:

“生态系统总面积”“K值为1000头”“增长速度最快”“数量增加”“同化的能量”。

(2)关键知识:

当种群数量为K值的一半时,种群的增长速度最快。

【解析】本题考查调查种群密度的方法、种群的数量变化以及生态系统能量流动的特点。

(1)种群密度=种群数量/生态系统面积,故该生态系统中乙种动物的种群密度=550/250=2.2(头·km-2)。

当种群数量为K值的一半时,种群的增长速度最快,即乙种动物为500头时,其增长速度最快,此时的种群密度为500/250=2(头·km-2)。

(2)丙种动物以乙种动物为食,丙种动物数量增加,乙种动物数量减少。

乙种动物以甲种植物为食,乙种动物数量减少,甲种植物数量增加。

(3)能量沿着食物链单向流动,逐级递减;乙种动物的同化量用于满足自身的生长发育、繁殖和呼吸作用消耗等。

丙种动物以乙种动物为食,其能量来自乙种动物用于生长、发育和繁殖中的一部分,故其同化的能量小于乙种动物同化的能量。

答案:

(1)2.2头·km-2 2头·km-2

(2)由于乙种动物以甲种植物为食,丙种动物的数量增加导致乙种动物的数量减少,从而导致甲种植物数量的增加(3)大于

11.(2015·山东高考·T27)湿地是地球上重要的生态系统,具有稳定环境、物种保护及资源供应等功能。

(1)某湿地由浅水区向陆地方向依次生长着芦苇、碱蓬、柽柳等,这体现了群落的 结构。

调查湿地中芦苇的种群密度常用 法。

(2)图中甲、乙两条曲线分别表示湿地中两种生物当年的种群数量(Nt)和一年后的种群数量(Nt+1)之间的关系,直线P表示Nt+1=Nt。

甲曲线上A、B、C三点中,表示种群数量增长的是 点;乙曲线上D、E、F三点中,表示种群数量相对稳定的是 点;Nt小于a时,甲、乙两条曲线中 曲线所代表的生物更易消亡。

(3)湿地生态系统被破坏后,生物种类贫乏。

要恢复其生物多样性,在无机环境得到改善的基础上,生态系统组成成分中首先应增加 的种类及数量。

随着生物多样性和食物网的恢复,湿地生态系统的

稳定性增强。

为保护湿地的生物多样性,我国已建立多个湿地自然保护区,这属于 保护。

【解析】

(1)由浅水区向陆地方向依次生长着芦苇、碱蓬、柽柳等,这说明植物在水平方向上的分布存在差异,体现了群落的水平结构。

调查该湿地中芦苇的种群密度常用样方法。

(2)已知图中甲、乙两条曲线分别表示湿地中两种生物当年的种群数量(Nt)和一年后的种群数量(Nt+1)之间的关系,直线P表示Nt+1=Nt,分析曲线图可知,甲曲线上的A、B、C三点分别表示Nt+1=Nt、Nt+1>Nt、Nt+1乙曲线上D、E、F三点分别表示Nt+1>Nt、Nt+1>Nt、Nt+1=Nt,所以乙曲线上D、E、F三点中,表示种群数量相对稳定的是F点。

Nt小于a时,甲曲线中Nt+1Nt,所以甲曲线所代表的生物更易消亡。

(3)生产者是生态系统的基石,因此,当湿地生态系统被破坏,导致生物种类贫乏时,要恢复其生物多样性,在无机环境得到改善的基础上,生态系统组成成分中首先应增加生产者的种类及数量。

随着生物多样性和食物网的恢复,湿地生态系统的自我调节能力增大,抵抗力稳定性增强。

建立湿地自然保护区,这是在原地对被保护的生态系统或物种采取的保护措施,属于就地保护。

答案:

(1)水平 样方

(2)B F 甲(3)生产者 抵抗力 就地

12.(2015·重庆高考·T9)欧洲兔曾被无意携入澳洲大草原,对袋鼠等本地生物造成极大威胁。

据下图回答下列问题:

(1)0(起始年)→a年,欧洲兔种群数量每年以一定的倍数(λ)增长。

若起始年种群数量为24只,则a年种群数量Na= ;若不加以防治,将导致该草原生态系统的 锐减。

(2)a年引入狐狸防治兔灾。

据a→b年欧洲兔和袋鼠数量的变化推测:

狐狸和袋鼠的种间关系为 。

(3)c年控制狐狸数量,并引入仅对欧洲兔致命的黏液瘤病毒后,草原生态系统逐渐恢复稳定。

这体现了生态系统具有自我调节能力,其调节方式是

。

(4)d年后,欧洲兔种群数量回升,最可能的原因是 。

【解题指南】

(1)图示信息:

欧洲兔和袋鼠的数量呈非同步性的变化。

(2)关键知识:

J型增长曲线分析、种间关系判断、反馈调节原理应用。

【解析】本题考查种群数量变化、种间关系、生态系统的稳定性。

(1)欧洲兔种群在0(起始年)→a年类似“J”型增长,其增长模型为Nt=N0λt,若起始年种群数量为24只,即N0=24,则a年种群数量Na=24λa。

若不加以防治,会大量捕食生产者(草),其他食草动物缺乏食物,最终将导致该草原生态系统的生物多样性锐减。

(2)a年引入狐狸后,袋鼠的数量锐减,可推测两者的种间关系为捕食。

(3)草原生态系统具有一定的自我调节能力,其基础是负反馈调节。

(4)d年后,欧洲兔种群数量回升,最可能的原因是欧洲兔对黏液瘤病毒的抗性增强等。

答案:

(1)24λa 生物多样性(其他合理答案也可)

(2)捕食 (3)负反馈调节

(4)欧洲兔对黏液瘤病毒的抗性增强(其他合理答案也可)

13.(2015·安徽高考节选)果园可作为一个生态系统进行管理。

(1)利用生物防治方法可控制果园害虫种群密度,如用性信息素(E)-2-壬烯醇诱捕害虫丽金龟,可破坏其种群 。

(2)科研人员对板栗园内的栗瘿蜂和长尾小蜂的数量进行了连续5年的监测,结果见图。

据此判断这两个物种的种间关系是 。

(3)每年输入果树的能量,一部分被初级消费者摄入,一部分储存于果树的营养器官和生殖器官中,其余能量的去处是 、

。

(4)如果不对果园土壤进行管理,果树林下将会出现从一年生草本植物为优势,到多年生草本植物为优势,再到草本与灌木混生等阶段的演替。

在草本与灌木混生阶段,果园内很少有一年生草本植物生长,其原因是

。

【解题指南】

(1)题干关键信息:

“生物防治”“种间关系”“能量去向”“植物优势”。

(2)关键知识:

生物防治方法、种间关系判断方法、群落演替的原因和生产者能量去向分析。

【解析】本题主要考查生物防治方法、种间关系、群落演替和能量流动知识。

(1)生物防治方法如用某种信息素诱捕害虫,就是将害虫吸引到特定区域集中消灭,性信息素(E)-2-壬烯醇可诱捕雄性丽金龟,破坏其种群性别比例,从而使其出生率明显降低,达到控制果园害虫种群密度的目的。

(2)据图中信息可知,长尾小蜂的数量随着栗瘿蜂的增加而增加,随栗瘿蜂的下降也逐渐下降。

数量先增加先减少的为被捕食者,数量后增加后减少的为捕食者,它们表现出此消彼长的捕食关系。

(3)每年输入果树的能量即生产者固定的太阳能总量,绝大部分通过生物的呼吸作用以热能的形式散失,另一部分用于该营养级生物生长发育、繁殖等贮存在生物体内(果树的营养器官和生殖器官中),这部分能量中有一部分被初级消费者摄入,流入下一营养级,其余部分包括以残枝败叶的形式被分解者分解的以及未被利用的两部分。

(4)果树林失去人为管理,将发生次生演替,一年生草本植物为优势,到多年生草本植物为优势,再到草本与灌木混生等阶段的演替。

在草本与灌木混生阶段,一年生草本植物和草本与灌木混生相比,在争夺阳光、生存空间等方面都处于劣势,所以果园内在草本与灌木混生阶段很少有一年生草本植物生长。

答案:

(1)性别比例

(2)捕食

(3)在果树的呼吸作用中以热能形式散失 被分解者分解和未分解的残枝败叶等

(4)一年生草本植物在争夺阳光和空间等竞争中被淘汰

关闭Word文档返回原板块。

温馨提示:

此题库为Word版,请按住Ctrl,滑动鼠标滚轴,调节合适的观

看比例,关闭Word文档返回原板块。

知识点14体液调节与内环境稳态

1.(2015·全国卷Ⅰ·T3)某同学给健康实验兔静脉滴注0.9%的NaCl溶液(生理盐水)20mL后,会出现的现象是( )

A.输入的溶液会从血浆进入组织液

B.细胞内液和细胞外液分别增加10mL

C.细胞内液Na+的增加远大于细胞外液Na+的增加

D.输入的Na+中50%进入细胞内液,50%分布在细胞外液

【解题指南】

(1)题干关键词:

0.9%的NaCl溶液、细胞外液。

(2)关键知识:

0.9%的NaCl溶液为兔内环境的等渗溶液,输入内环境渗透压不变。

【解析】选A。

维持血浆和组织液渗透压的无机盐离子主要是Na+和Cl-,Na+主要存在于细胞外液中。

当健康实验兔静脉滴注0.9%的NaCl溶液(生理盐水)20mL后,生理盐水为兔内环境的等渗溶液,内环境渗透压相对不变,细胞内液的量不会增加,输入的溶液(主要是Na+)会从血浆进入组织液,因此A选项正确。

2.(2015·江苏高考·T5)通常情况下,人体组织细胞的细胞内液与组织液的生理指标最接近的是( )

A.Na+浓度 B.渗透压 C.K+浓度 D.O2浓度

【解题指南】题干关键信息:

细胞内液与组织液最接近的生理指标。

【解析】选B。

本题主要考查内环境的理化性质。

Na+主要存在于细胞外液中,故A项错误;细胞内液与组织液渗透压相对平衡,故B项正确;K+主要存在于细胞内液中,故C项错误;细胞进行有氧呼吸,不断消耗O2,细胞内液O2浓度低于组织液,故D项错误。

3.(2015·重庆高考·T3)下表为某人血液化验的两项结果:

项目

测定值

参考范围

单位

甲状腺激素

10.0

3.1~6.8

pmol/L

胰岛素

1.7

5.0~20.0

mIU/L

据此分析,其体内最可能发生的是( )

A.神经系统的兴奋性降低B.血糖含量低于正常

C.促甲状腺激素分泌减少D.组织细胞摄取葡萄糖加速

【解题指南】

(1)隐含信息:

甲状腺激素分泌超标、胰岛素分泌不足。

(2)关键知识:

甲状腺激素的作用和其分泌的反馈调节机制及胰岛素的作用。

【解析】选C。

本题既考查甲状腺激素的作用及其分泌的反馈调节机制,又考查了胰岛素的作用。

A项,甲状腺激素可以提高神经系统的兴奋性,所以,甲状腺激素分泌超标,神经系统的兴奋性升高,故错误。

B、D项,胰岛素作用是降低血糖浓度,胰岛素分泌不足,组织细胞摄取利用葡萄糖减慢,血糖含量升高,故这两项错误。

C项,甲状腺激素分泌超标,通过反馈作用,使促甲状腺激素分泌减少,故正确。

4.(2015·天津高考·T3)小鼠胚胎干细胞可诱导成能分泌胰岛素的胰岛样细胞。

将胰岛样细胞移植给患糖尿病小鼠,可使患病小鼠血糖恢复正常水平。

下列叙述错误的是( )

A.小鼠胚胎干细胞可来自对囊胚内细胞团的分离培养

B.移植前,患病小鼠体内靶细胞缺失胰岛素受体

C.移植后,小鼠体内靶细胞加强了对葡萄糖的摄取、利用和储存

D.小鼠体内血糖浓度对胰高血糖素的分泌存在反馈调节

【解题指南】

(1)题干关键信息:

“能分泌胰岛素的胰岛样细胞”“胰岛样细胞移植”“血糖恢复正常”。

(2)关键知识:

血糖浓度由胰岛素和胰高血糖素等共同调节。

【解析】选B。

本题考查血糖平衡调节的原理及胚胎干细胞的知识。

A项,胚胎干细胞是由早期胚胎(如囊胚)或原始性腺中分离出来的一类细胞。

B项,根据题干信息“能分泌胰岛素的胰岛样细胞”推知移植前患病小鼠体内缺失胰岛素,故该项错误。

C项,移植后小鼠胰岛素分泌恢复正常,作用于靶细胞,加强了对葡萄糖的摄取、利用和储存。

D项,胰岛素降血糖的结果是减少胰岛素的分泌,胰高血糖素升血糖的结果是减少胰高血糖素的分泌,二者均属于反馈调节。

5.(2015·四川高考·T5)人体感染链球菌等细菌后可致急性肾小球肾炎,患者体内存在抗原-抗体复合物,并出现蛋白尿。

下列叙述正确的是( )

A.用双缩脲试剂检测蛋白尿,需水浴加热方可呈现出紫色

B.患者血浆蛋白减少使血浆渗透压升高,可出现组织水肿

C.链球菌的抗原由核糖体合成并经高尔基体运输至细胞膜

D.内环境中形成的抗原-抗体复合物可被吞噬细胞吞噬消化

【解题指